Exposition ♦ Du neuf avec du vieux et ... les trésors du Prince de Liechtenstein

Le sublime Hôtel de Caumont. à Aix-en-Provence

PAR OLIVIER D'ESCOMBEAU

Les Aixois n'ont gardé qu'un pâle souvenir de ce qui fut jadis « le plus beau conservatoire de France », l'Hôtel de Caumont. Ce joyau de l'architecture du XVIIIe siècle, acheté par la ville au milieu des années 6o, avait été transformé, sous l'impulsion de Marcel Landowski, en conservatoire Darius Milhaud. Le lieu, devenu vétuste et encrassé, résonnait, il y a quelques années encore, des tâtonnements sonores de jeunes musiciens en herbe.

En 2010, la ville décide de se séparer de ce bâtiment jugé peu fonctionnel. La vente de ce bien ne fut pas, comme on s'en doute, du goût de tous les Aixois. Une sévère polémique s'en suivit, où les édiles de la ville furent accusés de brader le patrimoine commun. À cinq ans de distance, il est pourtant difficile de leur donner tort lorsque l'on visite l'Hôtel de Caumont restitué dans sa splendeur au terme d'un gigantesque chantier. Qui plus est, voici ce lieu ouvert au public sous la bannière d'un opérateur privé bien connu dans le secteur du patrimoine : Culturespaces.

Car le bâtiment, au terme d'une transaction et de travaux fort coûteux, est tombé dans l'escarcelle de cette société ayant, pour activité, la gestion de sites culturels aussi divers que le Château des Baux, la Cité de l'Automobile de Mulhouse, ou le Musée Jacquemart André à Paris.

La culture ne nourrit pas son homme, c'est bien connu. Dans un pays où l'État, ces cinquante dernières années, a été l'alpha et l'oméga de l'action culturelle dans le patrimoine ou la création, les initiatives privées (autres que philanthropiques) ont eu bien du mal à prospérer. Culturespaces, qualifié par certains « d'ennemi de la culture », fait figure d'exception. Le rachat et l'ouverture de l'Hôtel de Caumont vient, en quelque sorte, couronner cette persévérance.

Tenter d'instiller et d'adapter les méthodes du privé dans le domaine patrimonial n'est pas le seul reproche formulé à l'égard de Culturespaces. Car la spécialité de cette entreprise, c'est de gérer, en lieu et place des propriétaires publics ou privés, sites touristiques, Musées, Fondations ou demeures. Réussir, là où d'autres ont immanquablement échoué, se fait au prix de quelques sacrifices : sur-fréquentation des monuments, privatisations à outrance, restaurations des collections passant au second plan, exigences scientifiques en berne. Car il faut que cela paye. Il est de notoriété, parmi les conservateurs du patrimoine, que travailler dans une institution affermée à Culturespaces est une sorte d'enfer sur terre.

Le cas de l'Hôtel de Caumont tranche avec les autres sites gérés par Culturespaces, près d'une quinzaine à l'heure actuelle. Car ici, point de collections encombrantes et coûteuses à entretenir, pas de professionnels de la culture rétifs et meurtris, pas de propriétaire sourcilleux regardant par-dessus l'épaule du concessionnaire ; mais un espace vide et prestigieux tout entier offert à la programmation et aux privatisations.

Les trésors du Prince de Liechtenstein — Raphaël, Rubens ou Vernet — présentés dans les salles de l'Hôtel de Caumont ont eu de quoi enchanter l'amateur d'art. Ces magnifiques collections ont traversé des périodes troublées, en particulier au siècle dernier, sans jamais quitter la sphère privée. Un choix emblématique pour la première exposition du joyau de Culturespaces. •

Le Musée Caumont est ouvert tous les jours de l’année de 10h à 18h. Librairie. Petite restauration. Parc-autos à proximité. 3, rue Joseph-Cabassol, à deux pas du cours Mirabeau, 13100-Aix-en-Provence.

Sur le même sujet : Exposition • Monarchie et beaux-arts par Péroncel-Hugoz

Entretien par

Entretien par

« Madame la ministre,

« Madame la ministre,

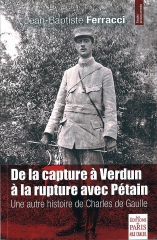

Nous entrons dans une ère de commémorations intensives. En 2016, nous fêtons Verdun mais aussi les 25 ans de la disparition d’Antoine Blondin (1922-1991) et d’André Fraigneau (1905-1991), Kléber Haedens (1913-1976) nous a quittés voilà quarante ans, les éditions de la Thébaïde ressortent vingt-six ans près L’Orange de Malte du camarade Jérôme Leroy et Finkie a fait l’éloge de Félicien Marceau à l’Académie. Les Hussards vivants ou morts, ce grand fourre-tout idéologique, cette famille recomposée où les individualités seront toujours plus fortes que le groupe, ont le vent en poupe. Le 3e Prix des Hussards sera même décerné courant mars par un jury aussi hétéroclite que tonique.

Nous entrons dans une ère de commémorations intensives. En 2016, nous fêtons Verdun mais aussi les 25 ans de la disparition d’Antoine Blondin (1922-1991) et d’André Fraigneau (1905-1991), Kléber Haedens (1913-1976) nous a quittés voilà quarante ans, les éditions de la Thébaïde ressortent vingt-six ans près L’Orange de Malte du camarade Jérôme Leroy et Finkie a fait l’éloge de Félicien Marceau à l’Académie. Les Hussards vivants ou morts, ce grand fourre-tout idéologique, cette famille recomposée où les individualités seront toujours plus fortes que le groupe, ont le vent en poupe. Le 3e Prix des Hussards sera même décerné courant mars par un jury aussi hétéroclite que tonique.

Si elle n'a pas lu Modiano, peut-être Fleur Pellerin a-t-elle parcouru Chateaubriand ? Le Vicomte a, en son temps, expérimenté la perte d'un ministère...

Si elle n'a pas lu Modiano, peut-être Fleur Pellerin a-t-elle parcouru Chateaubriand ? Le Vicomte a, en son temps, expérimenté la perte d'un ministère...

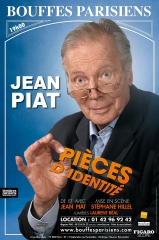

Une soirée au Bouffes-

Une soirée au Bouffes-

Le 24 février 016, Me Jacques Trémolet de Villers, qui vient de publier Le Procès de Rouen (Ed. Les Belles Lettres), alerte son ami

Le 24 février 016, Me Jacques Trémolet de Villers, qui vient de publier Le Procès de Rouen (Ed. Les Belles Lettres), alerte son ami  Mis dans le secret par son père, Nicolas de Villiers, président du

Mis dans le secret par son père, Nicolas de Villiers, président du Le 26 février, mandaté par la Fondation vendéenne, un avocat se rend à Londres afin de participer aux enchères. Mis en vente à 14.000 livres sterling (19.051€), l'anneau de la sainte affole d'emblée les acheteurs. Les offres fusent, les prix grimpent. Des Britanniques, des Américains, des Asiatiques. En direct au téléphone avec son chargé de pouvoir, Nicolas de Villiers a des sueurs froides : la barre des 350.000€ est maintenant franchie. Quitte ou double ? Il décide de dépasser le plafond initialement prévu et surenchérit. Finalement, les Français raflent la mise. À 297.600 livres sterling, soit 376.833€. Ce qui fait cher le gramme de laiton (même gravé), noteront les hommes de peu de foi et les esprits chagrins. Mais quand on aime, on ne compte pas. En tout cas, il s'en est fallu de peu que le bijou sacré ne s'envole chez un collectionneur de Tokyo ou de Shanghaï. Ou ne demeure captif chez l'ennemi héréditaire… Flegmatique et professionnel, le porte-parole de Timeline Auctions s'est contenté de déclarer: « Le bijou rentre en France.» Sans donner l'identité de l'heureux propriétaire, que nous avons la primeur de vous révéler aujourd'hui.

Le 26 février, mandaté par la Fondation vendéenne, un avocat se rend à Londres afin de participer aux enchères. Mis en vente à 14.000 livres sterling (19.051€), l'anneau de la sainte affole d'emblée les acheteurs. Les offres fusent, les prix grimpent. Des Britanniques, des Américains, des Asiatiques. En direct au téléphone avec son chargé de pouvoir, Nicolas de Villiers a des sueurs froides : la barre des 350.000€ est maintenant franchie. Quitte ou double ? Il décide de dépasser le plafond initialement prévu et surenchérit. Finalement, les Français raflent la mise. À 297.600 livres sterling, soit 376.833€. Ce qui fait cher le gramme de laiton (même gravé), noteront les hommes de peu de foi et les esprits chagrins. Mais quand on aime, on ne compte pas. En tout cas, il s'en est fallu de peu que le bijou sacré ne s'envole chez un collectionneur de Tokyo ou de Shanghaï. Ou ne demeure captif chez l'ennemi héréditaire… Flegmatique et professionnel, le porte-parole de Timeline Auctions s'est contenté de déclarer: « Le bijou rentre en France.» Sans donner l'identité de l'heureux propriétaire, que nous avons la primeur de vous révéler aujourd'hui.