LIVRES • Belgique : C’est agité près de chez vous

Jérôme Leroy : Jean-Baptiste Baronian dévoile l’exubérance de nos voisins

On se sera aperçu que nous aimons les textes et l'écriture de Jérôme Leroy. Il s'agit ici, à travers l'ouvrage de Jean-Baptiste Baronian, qui vient de paraître, de la Belgique, de sa littérature, de sa culture, de ses particularités, notamment linguistiques, de son histoire, et des petites nations préférées aux empires... Nous ne sommes pas concernés : La France n'est pas un gros empire. Et nos amis lecteurs belges nous diront peut-être ce qu'ils en pensent ... LFAR

Longtemps, pour moi, la Belgique d’abord a été une manière de province mentale, d’état d’esprit qui m’a révélé une certaine aptitude à la rêverie et même à la mélancolie. Cela a sans doute commencé avec les vignettes de certains albums d’Hergé, celles où justement on reconnaît des rues de villes belges. Elles ressemblent à des rues françaises et pourtant ce ne sont pas tout à fait les mêmes : l’uniforme des policiers, la couleur des boites postales, l’allure des magasins de quartiers. Ce décalage subtil me plongeait dans un ravissement légèrement anxieux. J’étais chez moi et j’étais ailleurs aussi, en même temps. J’étais belge sans le savoir, déjà.

Longtemps, pour moi, la Belgique d’abord a été une manière de province mentale, d’état d’esprit qui m’a révélé une certaine aptitude à la rêverie et même à la mélancolie. Cela a sans doute commencé avec les vignettes de certains albums d’Hergé, celles où justement on reconnaît des rues de villes belges. Elles ressemblent à des rues françaises et pourtant ce ne sont pas tout à fait les mêmes : l’uniforme des policiers, la couleur des boites postales, l’allure des magasins de quartiers. Ce décalage subtil me plongeait dans un ravissement légèrement anxieux. J’étais chez moi et j’étais ailleurs aussi, en même temps. J’étais belge sans le savoir, déjà.

Il y a eu ensuite, je crois, ce goût pour le symbolisme fin de siècle, cette fascination pour les toiles et les dessins de Fernand Khnopff que j’aimais autant, dans son genre, qu’Odilon Redon ou Gustave Moreau et quand j’ai découvert Bruges – faites-le si possible à l’automne, le matin, sans touristes – avec comme guide Bruges-la-morte de Georges Rodenbach, illustré par ce même Khnopff, j’ai compris que j’étais enfin arrivé dans un de ces endroits où, de manière assez nervalienne, le rêve infuse la réalité à moins que ce ne soit le contraire.

Bien des années plus tard, en 1992, je découvrais cette même sensation, mais de façon beaucoup plus brutale, dans une salle du Quartier Latin, avec un film belge appelé à devenir culte, C’est arrivé près de chez vous, réalisé et joué par Benoît Pooelvorde, alors inconnu, Remy Belvaux et André Bonzel. Ce film, on s’en souviendra peut-être, parodiait avec une férocité rare, où le rire le disputait sans cesse à la nausée, la télé-réalité, alors balbutiante, sur un mode grotesque et horrifique, en imaginant une équipe de tournage qui suivait, caméra à l’épaule, un tueur professionnel qui avait des avis sur tout. Là aussi, comme chez Hergé, émergeait cette impression, bien résumée par le titre, d’un « chez vous » légèrement diffracté où l’on croit faussement pourvoir s’attacher à une réalité qui n’est déjà plus tout à fait la nôtre. Certains belgicismes contribuent à créer ce subtil décalage avec la réalité – c’est bien du Français mais on ne le comprend pas : qui pourrait traduire, par exemple, « Derrière l’aubette partait une drève » ?

On trouvera dans Le dictionnaire amoureux de la Belgique de Jean-Baptiste Baronian des explications de ces belgicismes et des entrées pour Khnopff, Bruges, Rodenbach. On trouvera aussi des entrées pour Hergé et C’est arrivé près de chez vous. C’est que notre académicien de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique n’hésite pas à convoquer les mauvais genres ou ceux jugés mineurs pour tenter d’élucider cet étrange sentiment, contradictoire, de proximité et d’exotisme qui saisit le Français quand on lui parle de la Belgique, ou même le Belge, « en étrange pays dans son pays lui-même ». Baronian est d’ailleurs un spécialiste reconnu de la littérature fantastique qui fait l’objet de plusieurs entrées dans son Dictionnaire. Il fut aussi, dans les années 70, le patron de la Bibliothèque Marabout avec sa collection Fantastique. Celle-ci a fait découvrir à des générations de lecteurs (par exemple, Emmanuel Carrère , que j’ai entendu reconnaître sa dette à l’égard de Baronian au cours d’une conversation à la Foire du livre de Bruxelles) cette fameuse « école belge de l’étrange » qui a inventé entre la fin du XIXe siècle et les années soixante du XXe le réalisme magique d’un Franz Hellens, l’épouvante d’un Jean Ray sans oublier les danses macabres de Michel de Ghelderode, par ailleurs un des seuls grands noms de la scène contemporaine ayant vraiment retenu les leçons d’Artaud sur « le théâtre de la cruauté ».

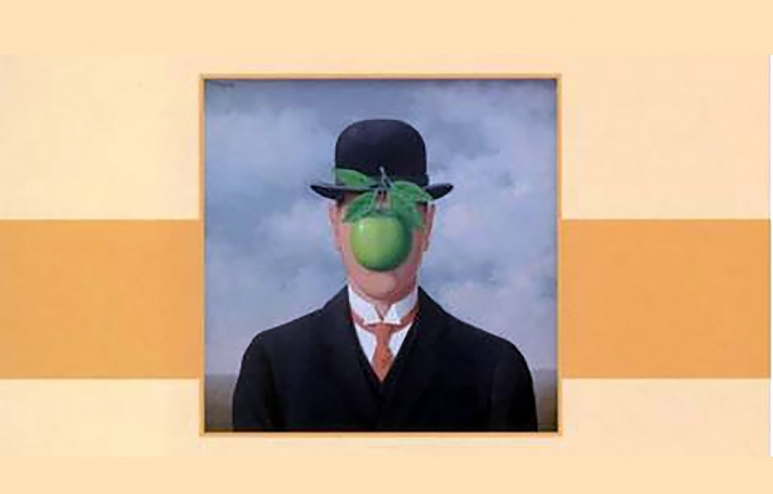

À propos de Ghelderode et de quelques autres écrivains et artistes comme, en peinture, Ensor, Magritte ou Dotremont, Baronian nous rappelle que la Belgique est la mère de beaucoup d’avant-gardes. Ainsi en va-t-il pour le symbolisme, l’art nouveau, le surréalisme et même le situationnisme à travers le groupe Cobra et la figure de Raoul Vaneigem.

Une hypothèse pour expliquer cette étrange fécondité ? Depuis sa naissance en 1830, la Belgique est un pays au cœur double, qui vit sur une contradiction linguistique fondatrice, et chacun sait que les contradictions, qui sont les moteurs de l’Histoire, sont aussi ceux de l’imaginaire. N’oublions pas ainsi que la Belgique nous a donné deux géants du XXe siècle, devenus des figures universelles : Tintin et Maigret, le reporter et le commissaire. Sans la Belgique, d’ailleurs, la littérature française ne serait pas grand-chose. Le nombre d’écrivains français qui sont belges dépasse l’entendement : de Simenon à Michaux, en passant Verhaeren, Maeterlinck, Norge ou le trop méconnu Scutenaire dont Mes Inscriptions sont un régal d’insolence et d’esprit. Baronian a été son ami, il lui consacre une entrée toute en délicatesse mais cela ne l’empêche pas de citer un aphorisme des plus représentatifs du bonhomme : « Le surdoué, on lui montre un poil, il voit le pubis. »

Le propre d’un Dictionnaire amoureux comme celui de Jean-Baptiste Baronian est la subjectivité, celle de l’auteur comme celle du lecteur qui peut entamer le voyage par la route qui lui plaît. Très complet sur la littérature et la peinture, Baronian ne l’est pas moins sur l’Histoire et il rappelle, par exemple, à l’article « Violence » que l’image du Belge débonnaire et rieur en prend un coup au vu des soixante-dix dernières années. Et d’énumérer la Question royale, quand Léopold III, roi collabo, dut céder la place à son fils Baudouin après des manifestations meurtrières et quasi-insurrectionnelles ; la querelle linguistique et les affrontements violents qui en découlent dans les Fourons ; les « tueurs fous du Brabant », pratiquant des massacres aveugles dans les supermarchés pour provoquer une réaction autoritaire du pouvoir, sur le modèle de la stratégie de la tension en Italie ; l’assassinat de députés socialistes qui en savaient trop dans des affaires de corruption ; sans compter l’affaire Dutroux, moment d’horreur pure, qui révéla de surcroît de graves dysfonctionnements de la gendarmerie et de l’appareil d’état.

Mais, à la lecture de ce Dictionnaire, on se réjouit que la Belgique existe encore. Elle est en effet, plus que tout autre pays européen, soumise à ces forces contradictoires, à la fois centrifuges et centripètes, qui encouragent la division, la sécession et dans le même temps poussent à se fondre toujours un peu plus dans une construction supranationale. On se rappelle alors que si l’on est, comme Baronian, amoureux de la Belgique, c’est parce qu’elle est précisément une petite nation, celles dont André Suarès disait dans ses Vues sur l’Europe : « Je dirai la grandeur des petites nations. Elles seules sont à l’échelle de l’homme. Les gros empires ne sont qu’à l’échelle de l’espèce. Les petites nations ont créé la cité, la morale et l’individu. Les gros empires n’en ont même pas conçu la loi nécessaire ni la dignité. Aux empires, la quantité ; la qualité aux petites nations. » •

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire amoureux de la Belgique, Plon, 2015. 25€

Ecrivain et rédacteur en chef culture de Causeur.

Abder Phénix, voleur minable, ne croit en rien, sinon en l’immortalité que confère la gloire. Il rêve du gros coup qui ferait passer son nom à la postérité.

Abder Phénix, voleur minable, ne croit en rien, sinon en l’immortalité que confère la gloire. Il rêve du gros coup qui ferait passer son nom à la postérité.

« Il faut en finir avec la bédouinisation de l’islam. » Ce barbarisme merveilleux émane de Tareq Oubrou, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux (Paris Match, 24 novembre). Il touche une vérité essentielle : le problème de l’islam d’aujourd’hui, c’est qu’il tente d’imposer au monde moderne la religion des bédouins du VIIe siècle, leurs croyances, leurs mœurs, leurs coutumes, et jusqu’à leur habillement.

« Il faut en finir avec la bédouinisation de l’islam. » Ce barbarisme merveilleux émane de Tareq Oubrou, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux (Paris Match, 24 novembre). Il touche une vérité essentielle : le problème de l’islam d’aujourd’hui, c’est qu’il tente d’imposer au monde moderne la religion des bédouins du VIIe siècle, leurs croyances, leurs mœurs, leurs coutumes, et jusqu’à leur habillement.

On ne se bouscule pas au portillon, tant en Occident qu’à travers la Oumma, pour formuler des critiques charpentées à l’encontre du ravageur « Califat de Raqqa ». Pourtant, des femmes arabes ont relevé le gant sans se faire trop prier. Projecteur sur l’une d’entre elles.

On ne se bouscule pas au portillon, tant en Occident qu’à travers la Oumma, pour formuler des critiques charpentées à l’encontre du ravageur « Califat de Raqqa ». Pourtant, des femmes arabes ont relevé le gant sans se faire trop prier. Projecteur sur l’une d’entre elles.

La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande.

La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande.