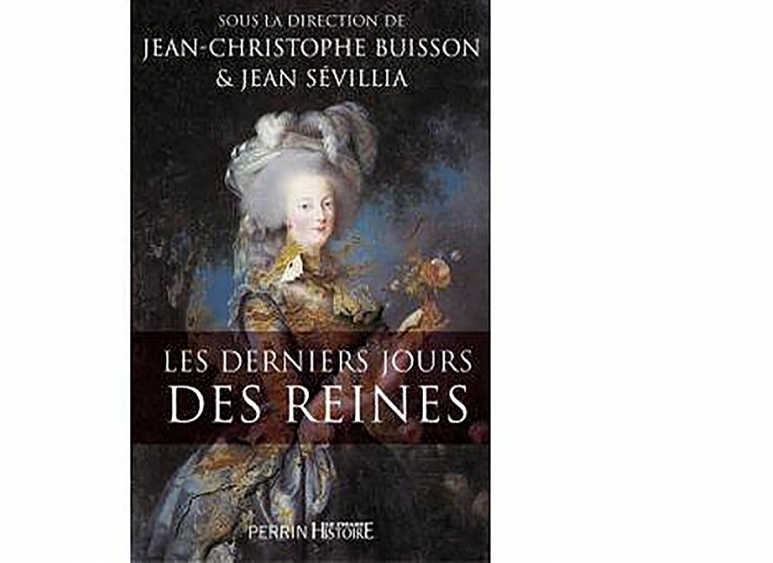

A l'occasion de la sortie de son dernier livre, Les derniers jours des reines, codirigé par Jean Christophe Buisson, Jean Sévillia évoque pour FigaroVox des figures aussi romanesques que Cléopâtre, Marie-Antoinette ou la reine Victoria. On ne manquera pas de lire ce dernier ouvrage de Jean Sévillia. LFAR

FigaroVox - La France est le pays qui a coupé la tête à son roi, et pourtant les Français, comme en témoignent notamment les succès de librairie des biographies royales ou l'audience des émissions de télévision sur la royauté, semblent éprouver un sentiment monarchiste. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Les Français sont-ils schizophrènes ?

FigaroVox - La France est le pays qui a coupé la tête à son roi, et pourtant les Français, comme en témoignent notamment les succès de librairie des biographies royales ou l'audience des émissions de télévision sur la royauté, semblent éprouver un sentiment monarchiste. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Les Français sont-ils schizophrènes ?

Jean Sévillia - D'Ernest Renan à Albert Camus, d'innombrables esprits républicains ont médité sur l'événement traumatique qu'a été la condamnation à mort de Louis XVI. Il ne faut jamais oublier que la France a été constituée en tant que communauté politique sous les rois de France, et par eux. Contrairement à une mythologie qui n'a plus guère cours aujourd'hui, la France n'est pas née en 1789: elle a été forgée au long des siècles par la monarchie, la République ayant recueilli ensuite cet héritage. Il est parfaitement exact qu'au moment de la Révolution, la souveraineté politique passe du roi au peuple, du moins à la représentation nationale, car le peuple réel n'a pas eu son mot à dire au long du processus révolutionnaire. Mais cette substitution de souveraineté ne change rien au fait que c'est l'Etat qui conserve son rôle central et surplombant dans la poursuite du destin français. Or cet Etat possède d'indélébiles racines monarchiques. Napoléon Ier, Napoléon III, Thiers, Clemenceau, Pétain, De Gaulle… Notre histoire postérieure à la Révolution est pleine de chefs d'Etat ou de gouvernement, ou de figures d'autorité, qui jouent les substituts du roi de France. De Gaulle le savait et le sentait si bien qu'il a doté le pays, en 1958, d'une Constitution où le primat reconnu à l'exécutif donnait à nos institutions un air de monarchie républicaine. François Mitterrand, à sa manière, a été une sorte de monarque socialiste. Et l'on voit bien actuellement, en creux, l'importance de la fonction présidentielle, précisément parce que celui qui l'incarne ne semble pas taillé pour la fonction. Alors oui, il y a toujours et il y aura toujours quelque chose de monarchique en France, même si les Français ont coupé la tête à leur roi en 1793.

Dans la préface des Derniers jours des reines, texte que vous avez cosigné avec Jean-Christophe Buisson, vous développez le concept de royauté au féminin. De quoi s'agit-il ?

Notre ouvrage traite de femmes qui ont régné, mais à toutes les époques et dans des aires de civilisation très différentes: entre Cléopâtre et la tsarine Alexandra Fedorovna, épouse de Nicolas II, il n'y a à peu près rien de commun sous l'angle de la société dans laquelle elles ont vécu et du système politique qui les avait placées sur le trône. Sur les vingt souveraines évoquées dans le livre, toutes n'ont pas gouverné. En France, les lois coutumières de la monarchie, affinées sous les Capétiens, excluaient les femmes de la succession au trône, ce qui n'était pas le cas dans toutes les dynasties européennes, voir Isabelle la Catholique (Isabelle de Castrille), Marie-Thérèse d'Autriche, Catherine II de Russie, ou la reine Victoria. Mais cela ne signifie pas que les reines de France n'ont pas joué un rôle éminent, a fortiori pour celles qui ont exercé la régence. Mais comme épouses du roi et mères des enfants du roi, donc mères du roi un jour, toutes les reines sont profondément associées au pouvoir. La royauté au féminin, c'est la traduction de la spécificité du système monarchique, qui n'est pas un pouvoir personnel, mais le pouvoir d'une famille.

Quand les reines ont joué un rôle politique, quel était-il ?

Les reines qui ont à la fois régné et gouverné ont joué exactement le même rôle politique qu'un homme aurait exercé à leur place. Au XVIIIe siècle, Marie-Thérèse d'Autriche ou Catherine II de Russie ont fait la guerre, ont choisi ou défait des ministres, ont adopté des réformes qui ont changé la société sur laquelle elles régnaient, ont affronté des oppositions: l'ordinaire d'un rôle politique à cette époque. Quant aux reines de France, nous avons évidemment retenu dans notre livre des personnages de premier plan. Catherine de Médicis, femme d'Henri II, puis régente pour son deuxième fils Charles IX, joue un rôle essentiel au moment des guerres de Religion en essayant de maintenir le trône au-dessus des divisions religieuses. La recherche historique l'a lavée de l'accusation d'être la responsable de la Saint-Barthélemy. Sous le règne d'Henri III, son dernier fils, Catherine de Médicis s'efface peu à peu. Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, est une princesse espagnole: d'abord hostile envers Richelieu en raison de sa politique à l'encontre de l'Espagne, elle change après la mort de Richelieu et celle de Louis XIII car, par amour pour son fils Louis XIV, elle soutient le nouveau Premier ministre, Mazarin, qui poursuit pourtant la politique de Richelieu. Après la mort de Mazarin, Louis XIV, voulant gouverner personnellement, sera conduit à éloigner sa mère, qu'il aimait néanmoins profondément. Pour un temps limité, qui a cependant son poids dans notre histoire, les reines Catherine de Médicis et Anne d'Autriche ont donc été de vrais rois de France….

Vous évoquez des figures aussi exceptionnelles que Cléopâtre, Isabelle la Catholique ou Marie-Antoinette. Avez-vous une préférence pour l'une d'entre elles ?

Si je prends votre question dans son sens tout à fait personnel, je dois vous dire que ma «reine de cœur» ne figure pas dans le livre. J'ai publié il y a dix-huit ans une biographie de l'impératrice Zita, la dernière impératrice d'Autriche, livre que les éditions Perrin réimpriment constamment et dont sortira une réédition actualisée en 2016. Ayant régné pendant deux ans, de 1916 à 1918, détrônée en 1918, exilée en 1919, veuve à 30 ans à la mort de son mari, l'empereur Charles Ier d'Autriche, en 1922, spoliée de son patrimoine familial par les Etats successeurs de l'Autriche-Hongrie, l'impératrice Zita a élevé seule ses huit enfants, vivant dans la pauvreté et la foi. Ses obsèques solennelles à Vienne, selon le vieux rituel impérial, ont marqué, en 1989, année de la fin du communisme, le grand retour de l'histoire en Europe centrale. Parce qu'il faut faire des choix dans un livre collectif, nous n'avons pas retenu l'impératrice Zita, l'histoire autrichienne étant représentée par deux souveraines, la grande Marie-Thérèse et Elisabeth, dite Sissi, la femme de François-Joseph. Ma préférence allait alors à Marie-Antoinette, dont je me suis chargé du portrait.

Qu'est-ce qui vous intéresse, chez Marie-Antoinette, et comment expliquez-vous le mélange d'amour et de haine que les Français semblent ressentir pour elle ?

Aujourd'hui, il me semble plutôt que la haine pour Marie-Antoinette a pratiquement disparu! En témoigne l'immense succès des expositions, des livres ou des films qui lui sont consacrés depuis une dizaine d'années. Si notre éditeur a choisi Marie-Antoinette pour illustrer la couverture de l'ouvrage, ce n'est pas un hasard. En ce qui me concerne, je n'ai pas attendu cette «Marie-Antoinette-mania» pour être attaché à cette figure venue d'Autriche, pays dont je suis familier, et qui a traversé ensuite la gloire et la tragédie chez nous, en France. Ce qui est fascinant, chez Marie-Antoinette, c'est la suite de ses retournements. Jeune reine superficielle et frivole, elle devient une mère responsable, soucieuse de ses enfants. Commettant des erreurs politiques au début de la Révolution, en essayant de sauver le trône mais en le desservant en réalité, elle épouse ensuite totalement les vues du roi dès lors que la partie est perdue. Après la décapitation de Louis XVI, Marie-Antoinette touche au sublime par sa dignité lors de son procès et face à sa marche à la mort.

La princesse Diana n'a pas régné, mais a connu une fin tragique et romanesque. Aurait-elle pu figurer dans votre livre ?

Outre le fait de n'avoir pas régné, connaître une fin romanesque et tragique ne suffit pas à faire une reine. Ce qui caractérise les reines régnantes est qu'elles s'obligent à habiter leur fonction, même quand elle ne correspond pas à leur goût. Ou alors, elles fuient, comme le fit d'une certaine manière l'impératrice Elisabeth d'Autriche, Sissi, qui est à sa façon une ancêtre de Lady Di. Il reste que la première femme du prince Charles, historiquement parlant, est un personnage emblématique de notre époque par la préférence accordée au destin personnel, au plaisir, au bonheur, par rapport au devoir dynastique. La séquence de sa mort restera un moment exemplaire du culte de l'émotion qui domine notre temps. La reine d'Angleterre a dû plier devant cette vague, pour préserver l'affection de ses sujets. Mais l'émotion est passée, et la reine Elisabeth est toujours là…

Les reines contemporaines, devenues des people presque comme les autres, ont-elles perdu leur mystère ?

Toutes les reines contemporaines ne sont pas devenues des princesses people. Songeons, en Belgique, à la reine Fabiola hier, ou à la reine Mathilde aujourd'hui. Ou en Espagne à la reine Sophie, la femme de Juan Carlos, hier, ou à la femme de Philippe VI, la reine Letizia, aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la presse parle d'une reine qu'elle est une reine people. On peut conserver sa dignité tout étant la cible de l'attention des autres, ce qui a toujours été le propre des souverains, qui sont des personnages publics. La reine d'Angleterre est un des personnages les plus photographiés de la terre, et pourtant on ne peut pas lui appliquer l'étiquette de people. Vous verrez que, lorsqu'elle disparaîtra, ce sera un événement planétaire, et que les plus républicains des Français seront touchés eux aussi. •

Rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et membre du comité scientifique du Figaro Histoire, Jean Sévillia est l'auteur de nombreux succès de librairie (Zita impératrice courage, Historiquement correct, Histoire passionnée de la France). Il publie prochainement La France catholique (éditions Michel Lafon, sortie le 15 octobre). Il a codirigé Les Derniers jours des reines avec Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine et auteur d'une biographie du général Mihailovic et d'Assassinés. Un ouvrage collectif dans lequel dix-neuf historiens (dont Didier Le Fur, Jean-François Solnon, Simone Bertière, Jean-Paul Bled, Jean Tulard, Jean des Cars, Arnaud Teyssier et les codirecteurs du livre) brossent le portrait de vingt souveraines à travers la fin de leur vie ; publié aux éditions Perrin, le livre est coédité avec le Figaro Histoire.

Entretien réalisé par Alexandre Devecchio

Dans le cadre des cours de Seconde sur la citoyenneté et la démocratie dans l'Antiquité, j'évoque l'histoire politique d'Athènes, histoire passionnante et qui permet d'ouvrir encore de nombreux débats sur l'organisation de la cité, sur les institutions et sur les politiques menées ou possibles : de la monarchie de Cécrops, Égée ou Thésée, à la démocratie de Périclès, puis à la conquête de Philippe de Macédoine qui met un terme, non à l'histoire d'Athènes mais à son indépendance diplomatique et politique. Histoire passionnante et éminemment instructive, y compris pour notre temps !

Dans le cadre des cours de Seconde sur la citoyenneté et la démocratie dans l'Antiquité, j'évoque l'histoire politique d'Athènes, histoire passionnante et qui permet d'ouvrir encore de nombreux débats sur l'organisation de la cité, sur les institutions et sur les politiques menées ou possibles : de la monarchie de Cécrops, Égée ou Thésée, à la démocratie de Périclès, puis à la conquête de Philippe de Macédoine qui met un terme, non à l'histoire d'Athènes mais à son indépendance diplomatique et politique. Histoire passionnante et éminemment instructive, y compris pour notre temps !

Pourquoi la gauche, malgré ses prétentions critiques face à l'Histoire, se montre-t-elle aujourd'hui incapable de penser le monde? A cette question déplaisante pour les grandes têtes molles du gauchisme culturel, il conviendrait d'en associer une seconde afin d'être complet. Pourquoi la droite, malgré ses prétentions patrimoniales, se montre-t-elle incapable de conserver le monde ? Les « mystères de la gauche » dont a merveilleusement parlé le philosophe Jean-Claude Michéa dans un « précis de décomposition » d'un genre un peu particulier s'appréhendent à la seule condition d'envisager en miroir ceux de la droite. Là, ceux qui ne sont plus capables de rien comprendre ; ici, ceux qui ne veulent plus rien sauver — surtout ceux qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui n'ont rien : les pauvres et le peuple. C'est cependant à la seule gauche postmoderne que s'en prend le philosophe Renaud Garcia dans Le Désert de la critique, déconstruction et politique (Editions l'Echappée). Un livre qui fera date, soyons en sûr, comme ont fait date Orwell anarchist tory (1995), L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes (1999) et Impasse Adam Smith (2002) de Jean-Claude Michéa.

Pourquoi la gauche, malgré ses prétentions critiques face à l'Histoire, se montre-t-elle aujourd'hui incapable de penser le monde? A cette question déplaisante pour les grandes têtes molles du gauchisme culturel, il conviendrait d'en associer une seconde afin d'être complet. Pourquoi la droite, malgré ses prétentions patrimoniales, se montre-t-elle incapable de conserver le monde ? Les « mystères de la gauche » dont a merveilleusement parlé le philosophe Jean-Claude Michéa dans un « précis de décomposition » d'un genre un peu particulier s'appréhendent à la seule condition d'envisager en miroir ceux de la droite. Là, ceux qui ne sont plus capables de rien comprendre ; ici, ceux qui ne veulent plus rien sauver — surtout ceux qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui n'ont rien : les pauvres et le peuple. C'est cependant à la seule gauche postmoderne que s'en prend le philosophe Renaud Garcia dans Le Désert de la critique, déconstruction et politique (Editions l'Echappée). Un livre qui fera date, soyons en sûr, comme ont fait date Orwell anarchist tory (1995), L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes (1999) et Impasse Adam Smith (2002) de Jean-Claude Michéa.

Il existe en France un château en ruine à la Walter Scott où l’on se dépayse tout en renouant avec sa patrie intime : le Puy du Fou. Deux millions de visiteurs s’y sont rendus cette année. C’est dans le bocage vendéen, loin de ma Corrèze où jadis un stagiaire de l’Ena à la préfecture, haut sur pattes, précédé d’un nez important, forçait la sympathie par sa jovialité et sa faconde : Philippe de Villiers. Il avait de l’allure, et de l’allant. Chirac qui régnait alors sur nos arpents lui prophétisait une carrière politique reluisante. Par le fait, il lui ouvrit les portes de son gouvernement.

Il existe en France un château en ruine à la Walter Scott où l’on se dépayse tout en renouant avec sa patrie intime : le Puy du Fou. Deux millions de visiteurs s’y sont rendus cette année. C’est dans le bocage vendéen, loin de ma Corrèze où jadis un stagiaire de l’Ena à la préfecture, haut sur pattes, précédé d’un nez important, forçait la sympathie par sa jovialité et sa faconde : Philippe de Villiers. Il avait de l’allure, et de l’allant. Chirac qui régnait alors sur nos arpents lui prophétisait une carrière politique reluisante. Par le fait, il lui ouvrit les portes de son gouvernement.

Le Mobilier national expose les savoir-faire de ses ateliers de restauration, jusqu’à la reconstitution parfaite du « bivouac de Napoléon ».

Le Mobilier national expose les savoir-faire de ses ateliers de restauration, jusqu’à la reconstitution parfaite du « bivouac de Napoléon ».

Pourquoi avoir créé La Tribune de l’art et dans quel contexte l’avez-vous fait ?

Pourquoi avoir créé La Tribune de l’art et dans quel contexte l’avez-vous fait ?

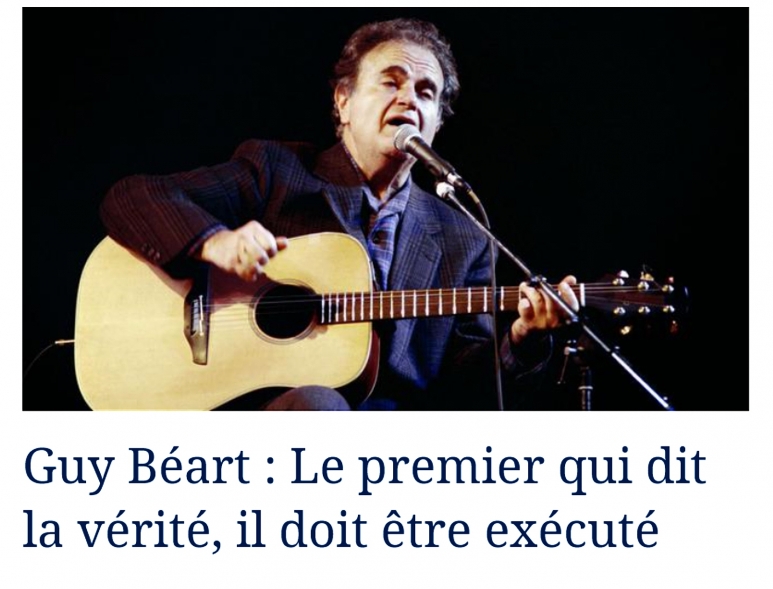

Dans la lumière noire du soleil de la mort, la véritable stature de Guy Béart apparaît enfin.

Dans la lumière noire du soleil de la mort, la véritable stature de Guy Béart apparaît enfin.

Longtemps, il a fallu s’y résigner : les paroles s’envolaient, seuls les écrits restaient. Ainsi, jusqu’à l’invention de moyens d’enregistrement de la voix et du son, toute parole prononcée, fût-elle attestée par des témoins fiables, ne peut être regardée comme authentique, exacte et sûre. Après non plus, d’ailleurs…

Longtemps, il a fallu s’y résigner : les paroles s’envolaient, seuls les écrits restaient. Ainsi, jusqu’à l’invention de moyens d’enregistrement de la voix et du son, toute parole prononcée, fût-elle attestée par des témoins fiables, ne peut être regardée comme authentique, exacte et sûre. Après non plus, d’ailleurs…