Deux textes de Péguy parmi les plus connus, pour évoquer la République entre mystique et politique, ressortent. Une réflexion iconoclaste qui n'a pas pris une ride. Eric Zemmour les a commentés pour Le Figaro.

D'abord, il y a le style. Impétueux et tempétueux, un fleuve de montagne qui se déverse sans souci de ce qu'il charrie, formules en rafale, répétées autant de fois que nécessaire, sans respect de la bienséance littéraire. Et puis, il y a les mots, les mots employés à jet continu, les mots interdits aujourd'hui, banals hier : « race », « peuple » ou « famille française ». Comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Les Cahiers de l'Herne ont eu la bonne idée de publier les textes parmi les plus connus de Charles Péguy. On y retrouve ses formules les plus célèbres, celles qui ont fait sa gloire, citées à tort et à travers : « Tout commence en mystique et finit en politique…» ; ou encore: « Pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul face à l'esprit ».

D'abord, il y a le style. Impétueux et tempétueux, un fleuve de montagne qui se déverse sans souci de ce qu'il charrie, formules en rafale, répétées autant de fois que nécessaire, sans respect de la bienséance littéraire. Et puis, il y a les mots, les mots employés à jet continu, les mots interdits aujourd'hui, banals hier : « race », « peuple » ou « famille française ». Comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Les Cahiers de l'Herne ont eu la bonne idée de publier les textes parmi les plus connus de Charles Péguy. On y retrouve ses formules les plus célèbres, celles qui ont fait sa gloire, citées à tort et à travers : « Tout commence en mystique et finit en politique…» ; ou encore: « Pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul face à l'esprit ».

Péguy nous parle d'un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. Entre l'affaire Dreyfus et 1914-1918 ; entre « la guerre des deux France » et l'union sacrée. Il a assumé celle-là et prophétisé celle-ci. Vécu intensément l'une et perdu la vie dans l'autre, mais dans les deux cas glorieusement. Il a fait le pont entre les deux. Ni sectaire, ni politicard, il a tendu la main à ses adversaires - les antidreyfusards - de la manière la plus élégante qui soit : « Il faut comparer les mystiques entre elles et les politiques entre elles. Il ne faut pas comparer une mystique à une politique ; ni une politique à une mystique… Nos adversaires parlaient le très respectable langage de la continuité, de la continuation temporelle du peuple et de la race, du salut temporel du peuple et de la race. »

Il n'était pas monarchiste mais sa République était « notre royaume de France ». On pourrait croire que cent ans plus tard, l'extinction de la contestation antirépublicaine l'aurait réjoui ; à le lire, on comprend très vite que c'est la République d'aujourd'hui et les républicains de tous bords qui le désoleraient. Lui qui reprochait déjà à la IIIe République de s'abîmer dans la gestion d'un idéal falsifié, il supporterait encore moins le prêchi-prêcha de la « culture de gouvernement » couvert des oripeaux des « valeurs républicains ». On a parfois l'impression qu'il se moque de notre Ve République quand il brocarde la IIIe : « la preuve que ça dure, la preuve que ça tient, c'est que ça dure déjà depuis quarante ans. Il y en a pour quarante siècles. C'est les premiers quarante ans qui sont les plus durs… Ils se trompent. Ces politiciens se trompent. Du haut de cette République, quarante siècles (d'avenir) ne les contemplent pas.»

À son époque, la République exaltait la France et se croyait la mieux à même de la défendre contre ses ennemis ; aujourd'hui, la République a remplacé la France ; on dit la République parce qu'on a honte de dire la France ; on dit « valeurs de la République » parce qu'on refuse de rappeler les « valeurs » de la France. On dit République pour consacrer l'exact contraire de ce que fut la République. Péguy, c'est comme un rappel à l'ordre. Au vrai sens des mots. Avant le grand dévoiement. Grand reniement. Grand remplacement : « On prouve, on démontre aujourd'hui la République. Quand elle était vivante on ne la prouvait pas. On la vivait. Quand un régime se démontre, aisément, commodément, victorieusement, c'est qu'il est creux, c'est qu'il est par terre… Le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement de sa déchristianisation. C'est ensemble, un même, un seul mouvement profond de démystification… C'est la même stérilité moderne.»

Péguy dénonçait les modernes ; nous subissons le joug des post-modernes. Il ne connaissait pas sa chance ; nous reconnaissons bien nos maîtres : « Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé, que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne. Le monde qui fait le malin. Le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas accroire. Le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre. Le monde de ceux qui font le malin. Le monde de ceux qui ne sont pas dupes, des imbéciles. Comme nous. C'est-à-dire : le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement: le monde de ceux qui n'ont pas de mystique.»

Karl Marx avait annoncé que le capitalisme détruirait toutes les structures traditionnelles (aristocratie, église, nation, État, famille) pour plonger chacun d'entre nous dans « les eaux glacées du calcul égoïste ». Péguy a bien compris que le socialisme finirait le travail, que ce couple moderniste, soi-disant antagoniste, en réalité complice car de concert progressiste, annihilerait les valeurs traditionnelles des classes populaires, sans lesquelles pourtant ni l'un ni l'autre n'auraient pu prospérer : « Le foyer se confondait encore très souvent avec l'atelier et l'honneur du foyer et l'honneur de l'atelier étaient le même honneur. C'était l'honneur du même lieu… respect des vieillards ; des parents, de la parenté. Un admirable respect des enfants. Naturellement un respect de la femme. Un respect de la famille, un respect du foyer… Un respect de l'outil et de la main, ce suprême outil… Et au fond ils se dégoûtent d'eux-mêmes, d'abîmer les outils. Mais voilà, des messieurs très bien, des savants, des bourgeois, leur ont expliqué que c'était ça le socialisme, et que c'était ça la révolution.»

Le rapprochement de ces deux textes nous fait toucher du doigt ce qu'un Jean-Claude Michéa ne cesse de rappeler dans chacun de ses livres : l'affaire Dreyfus fut un basculement historique et idéologique. À partir de la défense légitime d'un innocent, les socialistes se sont ralliés à la défense exclusive de la « République » où ils n'ont plus cessé de privilégier l'épanouissement de l'individu, donnant ainsi au marché, au capitalisme - Péguy dit « l'argent » - l'arme absolue pour régner totalement sur la société. D'instinct, Péguy l'a compris. D'où le regard sévère qu'il porte sur les dreyfusards, le respect qu'il manifeste à ses adversaires, et la violence de son désespoir face à l'étiolement de la République. D'où son déchirement intérieur qui explique peut-être qu'il se soit jeté ainsi étourdiment au-devant des mitrailleuses allemandes dès les premiers jours de la guerre… •

Péguy, La mystique républicaine. L'Herne. 71 p., 7,50 €.

Pour prier sur la base de la Parole de Dieu, la seule labialisation ne suffit pas, la musique est nécessaire. Deux chants de la liturgie chrétienne dérivent de textes bibliques qui les placent sur les lèvres des Anges : le Gloria qui est chanté une première fois par les Anges à la naissance de Jésus, et le Sanctus qui, selon Isaïe 6, est l'acclamation des Séraphins qui se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu. Sous ce jour, la Liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges et à donner à la parole sa plus haute fonction. [...]

Pour prier sur la base de la Parole de Dieu, la seule labialisation ne suffit pas, la musique est nécessaire. Deux chants de la liturgie chrétienne dérivent de textes bibliques qui les placent sur les lèvres des Anges : le Gloria qui est chanté une première fois par les Anges à la naissance de Jésus, et le Sanctus qui, selon Isaïe 6, est l'acclamation des Séraphins qui se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu. Sous ce jour, la Liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges et à donner à la parole sa plus haute fonction. [...]

Née en France mais emmenée par ses parents à 16 ans en Algérie pour être mariée de force avec un cousin, Zohra K. a vécu l’horreur dans un petit village de Kabylie. Subissant brimades, coups et viols, elle finira par s’échapper au bout de vingt ans de captivité. Dans Jamais soumise, publié chez Ring, elle raconte sa tragique histoire.

Née en France mais emmenée par ses parents à 16 ans en Algérie pour être mariée de force avec un cousin, Zohra K. a vécu l’horreur dans un petit village de Kabylie. Subissant brimades, coups et viols, elle finira par s’échapper au bout de vingt ans de captivité. Dans Jamais soumise, publié chez Ring, elle raconte sa tragique histoire.

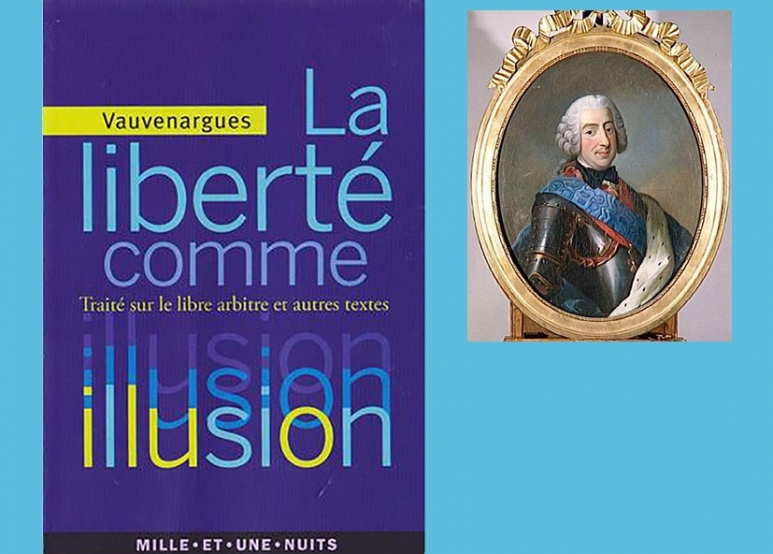

Il est né quelques jours après la mort de Louis XIV. Il a 22 ans, et s'ennuie dans le fort de Besançon. Il attend non l'ennemi qui le fera héros, mais le livre qui le rendra célèbre. Il rédige, entre deux corvées militaires, un bref et incisif Traité sur la liberté comme illusion ; mais cet ouvrage ne sera publié qu'en 1806, l'année de la victoire d'Iéna. Trop iconoclaste, trop dangereux. Vauvenargues ne renonce pas. Il deviendra l'ami de Voltaire, qui l'encourage à achever ses Réflexions et Maximes, qui feront de lui l'un des trois plus grands moralistes français, avec La Rochefoucauld et Chamfort ; mais la postérité injuste le traitera toujours comme le cadet des deux autres. Il meurt à 37 ans. Descartes, Pascal, Vauvenargues : les génies mouraient jeunes à l'époque: mais ils avaient quand même le temps de laisser une empreinte profonde. Les Éditions Mille et Une Nuits ont eu la bonne idée de rééditer ce petit bijou. Avec un travail éditorial impeccable pour mieux sertir cette langue magnifique, vive et sans graisse, qui virevolte, caracole à bride abattue, comme un mousquetaire du roi, toujours élégant, même lorsqu'il use de sa rapière pour fendre l'adversaire. Vauvenargues reprend l'éternelle question du libre arbitre, et la règle d'un coup sec: tout n'est qu'illusion. « Nul n'est libre, et la liberté est un mot que les hommes n'entendent point.»

Il est né quelques jours après la mort de Louis XIV. Il a 22 ans, et s'ennuie dans le fort de Besançon. Il attend non l'ennemi qui le fera héros, mais le livre qui le rendra célèbre. Il rédige, entre deux corvées militaires, un bref et incisif Traité sur la liberté comme illusion ; mais cet ouvrage ne sera publié qu'en 1806, l'année de la victoire d'Iéna. Trop iconoclaste, trop dangereux. Vauvenargues ne renonce pas. Il deviendra l'ami de Voltaire, qui l'encourage à achever ses Réflexions et Maximes, qui feront de lui l'un des trois plus grands moralistes français, avec La Rochefoucauld et Chamfort ; mais la postérité injuste le traitera toujours comme le cadet des deux autres. Il meurt à 37 ans. Descartes, Pascal, Vauvenargues : les génies mouraient jeunes à l'époque: mais ils avaient quand même le temps de laisser une empreinte profonde. Les Éditions Mille et Une Nuits ont eu la bonne idée de rééditer ce petit bijou. Avec un travail éditorial impeccable pour mieux sertir cette langue magnifique, vive et sans graisse, qui virevolte, caracole à bride abattue, comme un mousquetaire du roi, toujours élégant, même lorsqu'il use de sa rapière pour fendre l'adversaire. Vauvenargues reprend l'éternelle question du libre arbitre, et la règle d'un coup sec: tout n'est qu'illusion. « Nul n'est libre, et la liberté est un mot que les hommes n'entendent point.»

D'abord, il y a le style. Impétueux et tempétueux, un fleuve de montagne qui se déverse sans souci de ce qu'il charrie, formules en rafale, répétées autant de fois que nécessaire, sans respect de la bienséance littéraire. Et puis, il y a les mots, les mots employés à jet continu, les mots interdits aujourd'hui, banals hier : « race », « peuple » ou « famille française ». Comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Les Cahiers de l'Herne ont eu la bonne idée de publier les textes parmi les plus connus de Charles Péguy. On y retrouve ses formules les plus célèbres, celles qui ont fait sa gloire, citées à tort et à travers : « Tout commence en mystique et finit en politique…» ; ou encore: « Pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul face à l'esprit ».

D'abord, il y a le style. Impétueux et tempétueux, un fleuve de montagne qui se déverse sans souci de ce qu'il charrie, formules en rafale, répétées autant de fois que nécessaire, sans respect de la bienséance littéraire. Et puis, il y a les mots, les mots employés à jet continu, les mots interdits aujourd'hui, banals hier : « race », « peuple » ou « famille française ». Comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Les Cahiers de l'Herne ont eu la bonne idée de publier les textes parmi les plus connus de Charles Péguy. On y retrouve ses formules les plus célèbres, celles qui ont fait sa gloire, citées à tort et à travers : « Tout commence en mystique et finit en politique…» ; ou encore: « Pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul face à l'esprit ».

Patrimonial, car la moitié des pieds plantés, soit trois hectares, sont issus d’une sélection massale sur des plants pré-phylloxériques certifiés d’avant 1840. Ce sont des plants dits « francs de pied », n’ayant subi aucun greffage ni aucune transformation génétique. «

Patrimonial, car la moitié des pieds plantés, soit trois hectares, sont issus d’une sélection massale sur des plants pré-phylloxériques certifiés d’avant 1840. Ce sont des plants dits « francs de pied », n’ayant subi aucun greffage ni aucune transformation génétique. «  Les ceps ont été mis en terre de manière très officielle vendredi 12 juin. Elus locaux et autorités de l’Etat ont été invités à chausser les gants pour la plantation symbolique autour de Guillaume Garot. L’ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire et député PS de la Mayenne est depuis décembre 2014 président du conseil d’administration du Domaine National de Chambord. « Nous recréons la vigne de François 1er et nous élaborerons le vin de Chambord », s’enthousiasme Guillaume Garot. Cette idée inscrite dans le projet d’établissement du Domaine permettra, selon les prévisions, de récolter 300 000 €, voire plus. « Cet argent sera destiné à l’entretien du Domaine, particulièrement du mur d’enceinte », précise Jean d’Haussonville.

Les ceps ont été mis en terre de manière très officielle vendredi 12 juin. Elus locaux et autorités de l’Etat ont été invités à chausser les gants pour la plantation symbolique autour de Guillaume Garot. L’ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire et député PS de la Mayenne est depuis décembre 2014 président du conseil d’administration du Domaine National de Chambord. « Nous recréons la vigne de François 1er et nous élaborerons le vin de Chambord », s’enthousiasme Guillaume Garot. Cette idée inscrite dans le projet d’établissement du Domaine permettra, selon les prévisions, de récolter 300 000 €, voire plus. « Cet argent sera destiné à l’entretien du Domaine, particulièrement du mur d’enceinte », précise Jean d’Haussonville. Le classement du Domaine en site « Natura 2 000 » impose certaines obligations, notamment pour le maintien de la biodiversité. C’est Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, qui a exigé un travail biologique de ces vignes. Le savoir-faire de la famille Marionnet permettra même de produire un vin naturel, sans ajouts de soufre ou de produits œnologiques. En prime, le ministère octroie 800 000 € au Domaine National de Chambord pour créer un parcours promenade dans les vignes.

Le classement du Domaine en site « Natura 2 000 » impose certaines obligations, notamment pour le maintien de la biodiversité. C’est Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, qui a exigé un travail biologique de ces vignes. Le savoir-faire de la famille Marionnet permettra même de produire un vin naturel, sans ajouts de soufre ou de produits œnologiques. En prime, le ministère octroie 800 000 € au Domaine National de Chambord pour créer un parcours promenade dans les vignes.  « Nous prévoyons une production annuelle de 60 000 bouteilles »,

« Nous prévoyons une production annuelle de 60 000 bouteilles »,

C'est un fait : depuis février 2014, à force de manœuvres souterraines mais efficaces, le lobby socialo-algérien, assez puissant actuellement en France, a multiplié chausse-trappes et coups d'épingle pour entraver la bonne marche des relations Rabat-Paris. En contraste, brille en même temps avec une intensité particulière, la coopération artistique entre Royaume alaouite et République française.

C'est un fait : depuis février 2014, à force de manœuvres souterraines mais efficaces, le lobby socialo-algérien, assez puissant actuellement en France, a multiplié chausse-trappes et coups d'épingle pour entraver la bonne marche des relations Rabat-Paris. En contraste, brille en même temps avec une intensité particulière, la coopération artistique entre Royaume alaouite et République française.