Une impressionnante évocation : Bouvines, 27 juillet 1214, par Pierre de Meuse (2)

Il s'agit, en vérité, de bien davantage qu'un récit - quoique tout y soit décrit par le menu - et de bien davantage que d'une évocation. Mais, outre tout cela, d'une étude politique, militaire, historiographique de la bataille de Bouvines, dont la France commémore les 800 ans. Compte-tenu de son importance, nous publierons cette étude en trois parties, dont voici la deuxième. Signalons encore que ce texte est repris du numéro 36 de La nouvelle revue universelle (avril-mai-juin) - que nous recommandons de lire en totalité *.

La bataille de droite ouvre les hostilités. D'un côté le corps flamand, chevaliers et milices, sans compter les routiers, qui est le premier au contact, et que commande le comte Ferrand. Il se trouve face à face au corps du duc Eudes de Bourgogne, accompagné de la Bannière de Montmorency. C'est lui qui ouvre l'engagement avec une furieuse charge de cavalerie, qui fait fléchir la chevalerie flamande. Elle réagit tout de même tardivement par une attaque ciblée d'une douzaine de Flamands contre le duc de Bourgogne, qui est jeté à bas de son cheval. Le sort vacille à ce moment. Pourtant, la garde du duc réussit à le rallier et à le remettre en selle. Le voyant repartir au combat, les chevaliers flamands mollissent, s'enfuient en laissant leur comte blessé aux mains de trois chevaliers qui tiennent avec lui la perspective d'une somptueuse rançon. Routiers et milices d'Ypres et de Gand quittent le champ de bataille, comme ils le peuvent. On ne constate aucun ralliement par l'aile vaincue des autres corps de bataille coalisés. D'ailleurs, le déroulement de l'action n'en laisse pas le temps aux rescapés.

En effet, le même scénario se produit sur la gauche mais inversé. C'est la chevalerie anglaise qui charge les chevaliers français. Les milices communales sont dans un premier temps bousculées, leurs lignes traversées par l'ennemi. Salisbury cherche à atteindre le pont sur la Marque, afin de bloquer toute retraite avant de repartir ravager les lignes françaises. Derrière lui sont les fantassins brabançons, commandés par Renaud de Dammartin. Ce sont les meilleurs soldats de pied de l'époque, admirablement commandés et animés par un esprit de corps incomparable. Cependant, lorsqu'il arrive avec ses bandes, Guillaume Longue-Epée se heurte à Philippe de Dreux, l'évêque de Beauvais, que Philippe a chargé de lui barrer la route. La chevalerie anglaise est bloquée inopinément par la cavalerie lourde de l'évêque, qui résiste et contre-attaque avec son frère Robert. L'évêque ne peut tirer l'épée, en vertu du précepte évangélique. Qu'à cela ne tienne ! Il manie la masse d'armes avec force et compétence, et se fraie un chemin jusqu'à Salisbury qu'il gratifie de trois coups sur son heaume, l'aveuglant et l'assommant, de sorte qu'il est fait prisonnier. Désorganisée, l'ost anglaise laisse le champ de bataille en désordre.

La France capétienne a bénéficié tout au long de son histoire, d'un avantage considérable : celui d'être le pays le plus peuplé d'Europe. Cette supériorité démographique, notre pays la conservera jusqu'au XIXème siècle, au cours duquel l'Angleterre et l'Allemagne la dépasseront lorsque les règles fiscales issues de la Révolution viendront briser le dynamisme familial issu de l'Ancien régime. Il est donc logique que les concurrents de la France n'aient pu envisager de la vaincre, lorsqu'elle était unie, que par une coalition. Il arrive que ces coalitions triomphent, comme à Waterloo, ou qu'elles échouent, comme à Denain. Dans tous les cas, c'est un grave danger pour la nation française. Il y a huit cents ans cette année que la première de ces grandes coalitions européennes fut formée, et qu'elle vint se disloquer à Bouvines. Voilà un anniversaire plein de sens, puisque depuis quelques années l'héritage français se trouve menacé de submersion. Il convient donc de se remémorer les circonstances de cet évènement capital, qui est la deuxième grande bataille livrée par les rois depuis la fondation de la dynastie.

La France capétienne a bénéficié tout au long de son histoire, d'un avantage considérable : celui d'être le pays le plus peuplé d'Europe. Cette supériorité démographique, notre pays la conservera jusqu'au XIXème siècle, au cours duquel l'Angleterre et l'Allemagne la dépasseront lorsque les règles fiscales issues de la Révolution viendront briser le dynamisme familial issu de l'Ancien régime. Il est donc logique que les concurrents de la France n'aient pu envisager de la vaincre, lorsqu'elle était unie, que par une coalition. Il arrive que ces coalitions triomphent, comme à Waterloo, ou qu'elles échouent, comme à Denain. Dans tous les cas, c'est un grave danger pour la nation française. Il y a huit cents ans cette année que la première de ces grandes coalitions européennes fut formée, et qu'elle vint se disloquer à Bouvines. Voilà un anniversaire plein de sens, puisque depuis quelques années l'héritage français se trouve menacé de submersion. Il convient donc de se remémorer les circonstances de cet évènement capital, qui est la deuxième grande bataille livrée par les rois depuis la fondation de la dynastie.

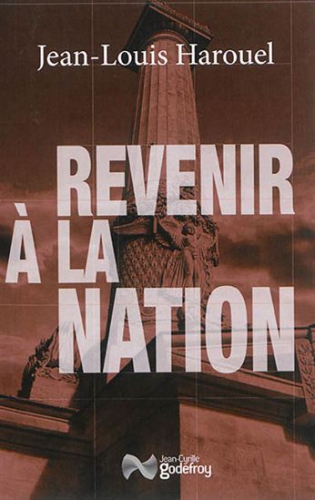

En rééditant La Politique, de Pierre Boutang, les éditions Les Provinciales ont rendu un service inappréciable à l’intelligence française en ces temps troublés où le souci politique même de l’homme — tel est le sous-titre de l’ouvrage — est remis en cause, notamment par ce monstre froid, l’Europe, qui veut, conformément au souhait saint-simonien, remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses.

En rééditant La Politique, de Pierre Boutang, les éditions Les Provinciales ont rendu un service inappréciable à l’intelligence française en ces temps troublés où le souci politique même de l’homme — tel est le sous-titre de l’ouvrage — est remis en cause, notamment par ce monstre froid, l’Europe, qui veut, conformément au souhait saint-simonien, remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses.

Mme Hervé Bainville, née Vera Simoes, son épouse,

Mme Hervé Bainville, née Vera Simoes, son épouse,

disponible jusqu’au 12/04/2017 07h54

Baudelaire n'a pas aimé son époque, caractérisée à ses yeux par la croyance dans le progrès, technique, social, moral, artistique.