D'accord avec Mathieu Bock-Côté : « Le nationalisme n'est pas un péché »

Une réflexion qui n'a rien à voir avec le libéralisme mondialisé que prêche partout Emmanuel Macron en parfait décalage avec les réalités et les évolutions du monde actuel. Comme nous, Mathieu Bock-Côté prône limites, frontières et enracinement qui n'entraînent nullement un esprit de fermeture aux autres et au monde. mais qui, simplement, répondent au besoin de l'homme « d'habiter un pays qui ne soit pas qu'une page blanche ». [Le Figaro, 16.11]. LFAR

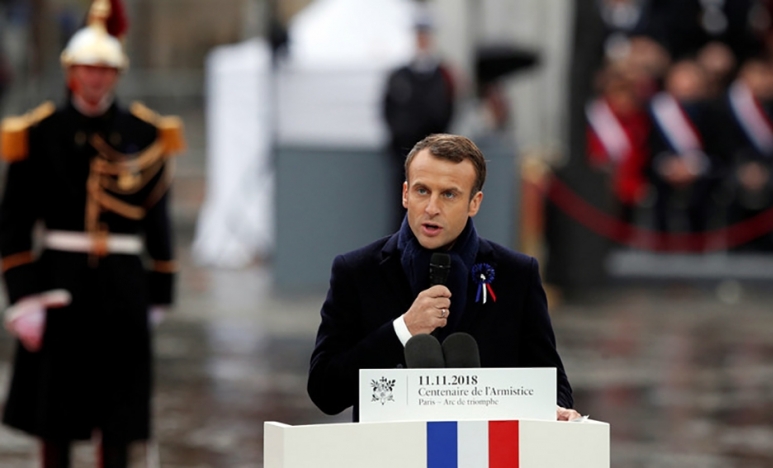

Il n'y avait rien de surprenant à entendre Emmanuel Macron, dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'Armistice, dénoncer le « nationalisme ».

Tous y ont vu, sans se tromper, une réponse à Donald Trump, qui s'en est récemment réclamé. Mais Emmanuel Macron faisait aussi tout simplement écho à la définition courante du nationalisme en France, qui l'assimile à l'extrême droite. On se souvient de la formule de François Mitterrand, qui se voulait définitive : « Le nationalisme, c'est la guerre ! »

Mais il suffit de se dégager du contexte français pour constater que le terme « nationalisme » n'a pas partout la même connotation, ce qu'a noté Gil Delannoi dans La Nation contre le nationalisme. Même dans l'espace francophone, sa signification varie, comme on le voit au Québec, où il désigne essentiellement le combat mené au fil des siècles par les Québécois francophones pour conserver leur identité collective dans une Amérique où le fait français est minoritaire. Le nationalisme y est non seulement normalisé, mais valorisé, au-delà de la seule option indépendantiste. On pourrait dire la même chose du nationalisme irlandais, polonais ou de celui des pays Baltes - ces peuples ont dû conquérir leur indépendance. Les petites nations savent très bien qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour défendre leur droit d'exister.

Il se pourrait toutefois que la condamnation du nationalisme, chez Emmanuel Macron, aille bien plus loin que sa dénonciation habituelle. Car ce n'est pas la première fois que celui-ci, croyant s'en prendre au nationalisme et ses excès, prend en fait pour cible la nation en elle-même. On se souvient de sa déclaration quelque peu contre-intuitive au moment de la présidentielle, lorsqu'il avait affirmé que la culture française n'existait pas ou plus récemment, de sa caricature de la psychologie française qui serait celle de « Gaulois réfractaires ». Même les pages glorieuses de l'histoire nationale sont gommées, avec l'effacement symbolique de la victoire française lors de la Grande Guerre au profit d'un mythique siècle d'amitié franco-allemande.

Ce zèle antinationiste, pour emprunter le néologisme de Pierre-André Taguieff, se confirme, par effet de contraste, dans l'enthousiasme européen du président. L'appel lancé à la constitution d'une souveraineté européenne, parachevant la désincarnation politique des nations, se complète maintenant avec celui pour une armée européenne. On pourrait voir là un appel à l'Europe puissance, mais l'Europe macronienne semble terriblement décharnée. Elle a moins l'allure d'une civilisation se constituant politiquement que du stade intermédiaire dans la construction d'une cité universelle, où pourrait s'épanouir une « overclass » enfin délivrée de ses obligations envers une communauté politique particulière et se percevant elle-même comme une aristocratie planétaire.

« Si le nationalisme lui-même ne cesse de se recomposer (...), c'est qu'il permet à l'homme d'habiter un pays qui ne soit pas qu'une page blanche »

C'est probablement là que se confirme le caractère radical d'un certain progressisme. On y retrouve une conception de la modernité qui présente la diversité humaine, celle des peuples, des religions et des civilisations, comme un moment transitoire dans une longue histoire censée aboutir à une humanité réconciliée sous le signe de la cité universelle. L'homme n'aurait cessé d'élargir au fil des siècles et des époques ses cercles d'appartenances. Viendra un jour où il saura se passer de frontières et de demeure - tel est le pari du progressisme. L'homme trouverait sa rédemption dans une adhésion militante au parti du mouvement, qui le purgerait d'un enracinement qu'on fait rimer avec encrassement.

Mais cette histoire a surtout les traits d'un fantasme destructeur. Gabriel Marcel l'a déjà dit de manière lumineuse : « À la base de l'activité des révolutionnaires […] gît cette conviction monstrueuse : ce que nous détruisons peut se remplacer, nous avons quelque chose à mettre à la place. » Si le conservatisme renaît en notre temps, c'est d'abord à la manière d'une prise de conscience de l'intime fragilité du monde. On ne saurait présenter nos patries comme des constructions sociales purement artificielles, bêtement transitoires, toujours déjà périmées, qu'on pourrait démonter à loisir. L'homme a besoin de croire au monde qu'il habite.

Et si le nationalisme lui-même ne cesse de se recomposer, au-delà des définitions polémiques qu'en donnent ceux qui veulent en finir avec lui, c'est qu'il permet à l'homme d'habiter un pays qui ne soit pas qu'une page blanche - un pays s'inscrivant sous le signe de la continuité historique. Et sachant que l'histoire n'accouchera ni demain ni après-demain d'un monde homogène, les peuples sont en droit de demander à leurs dirigeants de défendre leurs intérêts sans basculer dans une forme de messianisme sacrificiel les poussant à s'abolir pour une idole idéologique déracinée qui n'est qu'une contrefaçon de l'humanité. ■

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

S'il y a, à mes yeux, un quart d'heure de trop, qui en ralentit le rythme, L'aveu est un grand film, peut-être meilleur encore que Z, qui est plus romanesque ; l'enfermement, la folie kafkaïenne, le sadisme ordinaire et constant des geôliers, l'aveuglement de ceux qui ont fait du Parti l'horizon insurpassable de la pensée humaine et qui le tiennent comme une église à la fois parfaite et immanente (jolie contradiction dans les termes), tout cela est rendu avec une force extrême par Costa-Gavras, largement secondé par un Montand absolument bluffant, une Signoret d'autant plus crédible qu'elle avait largement partagé - et partageait en grande partie encore - les billevesées révolutionnaires, et une pléiade d'acteurs de second rang, mais de talent premier (Michel Vitold, Gabriele Ferzetti, Jacques Rispal, Jean Bouise, Michel Beaune et tant d'autres)...

S'il y a, à mes yeux, un quart d'heure de trop, qui en ralentit le rythme, L'aveu est un grand film, peut-être meilleur encore que Z, qui est plus romanesque ; l'enfermement, la folie kafkaïenne, le sadisme ordinaire et constant des geôliers, l'aveuglement de ceux qui ont fait du Parti l'horizon insurpassable de la pensée humaine et qui le tiennent comme une église à la fois parfaite et immanente (jolie contradiction dans les termes), tout cela est rendu avec une force extrême par Costa-Gavras, largement secondé par un Montand absolument bluffant, une Signoret d'autant plus crédible qu'elle avait largement partagé - et partageait en grande partie encore - les billevesées révolutionnaires, et une pléiade d'acteurs de second rang, mais de talent premier (Michel Vitold, Gabriele Ferzetti, Jacques Rispal, Jean Bouise, Michel Beaune et tant d'autres)...

Êtes-vous d'accord avec le philosophe Gustave Thibon lorsqu'il disait que la Grande Guerre a été un suicide collectif de l'Europe ?

Êtes-vous d'accord avec le philosophe Gustave Thibon lorsqu'il disait que la Grande Guerre a été un suicide collectif de l'Europe ?

le 26 mars 2000, un ancien du KGB, Wladimir Poutine, a été élu Président de la Fédération de Russie pour succéder à Boris Eltsine.

le 26 mars 2000, un ancien du KGB, Wladimir Poutine, a été élu Président de la Fédération de Russie pour succéder à Boris Eltsine.

Ce dernier ayant reconnu avoir échoué à réconcilier les Français avec leurs dirigeants, Griveaux opine : « Oui, c'est l'opposition classique Pays Réel - Pays légal, pour reprendre l'expression de Marc Bloch ». Sans commentaire.

Ce dernier ayant reconnu avoir échoué à réconcilier les Français avec leurs dirigeants, Griveaux opine : « Oui, c'est l'opposition classique Pays Réel - Pays légal, pour reprendre l'expression de Marc Bloch ». Sans commentaire.

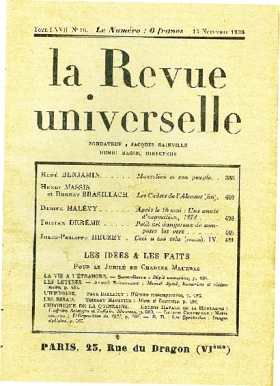

Ces pages ultimes de l'ouvrage évoquent l'inhumation définitive dans l'hiver 1921 du jeune Pierre Villard dont l'important héritage financier permettra la naissance et la publication durant un quart de siècle de La Revue Universelle fondée et dirigée par Jacques Bainville. Elles forment une sorte de déambulation entre paysages des territoires de la guerre et souvenirs des espérances des débuts de l'Action Française, quand Maurras parcourt en train la distance qui sépare Paris de Verdun. Il y a une mélancolie certaine de Maurras, teintée d'une amertume qui se transforme en colère, cette sorte de « furia francese » dont Maurras, jadis polémiste de conquête, deviendra coutumier, non sans certaines raisons, et que le général de Gaulle, « ce maurrassien pressé d'agir » comme le nommera un rédacteur de la revue étudiante Insurrection en 1993, résumera par une formule bien trouvée : « Il a eu tellement raison qu'il en est devenu fou ! ».

Ces pages ultimes de l'ouvrage évoquent l'inhumation définitive dans l'hiver 1921 du jeune Pierre Villard dont l'important héritage financier permettra la naissance et la publication durant un quart de siècle de La Revue Universelle fondée et dirigée par Jacques Bainville. Elles forment une sorte de déambulation entre paysages des territoires de la guerre et souvenirs des espérances des débuts de l'Action Française, quand Maurras parcourt en train la distance qui sépare Paris de Verdun. Il y a une mélancolie certaine de Maurras, teintée d'une amertume qui se transforme en colère, cette sorte de « furia francese » dont Maurras, jadis polémiste de conquête, deviendra coutumier, non sans certaines raisons, et que le général de Gaulle, « ce maurrassien pressé d'agir » comme le nommera un rédacteur de la revue étudiante Insurrection en 1993, résumera par une formule bien trouvée : « Il a eu tellement raison qu'il en est devenu fou ! ». Maurras doit désormais se contenter d'établir un bilan et de rappeler l'histoire sans les moyens humains de la faire, ou de l'orienter différemment de la République : « Nos rois n'aimaient pas la guerre, mais ils savaient la préparer, la conduire, la terminer, l'utiliser : nous l'avons vu depuis la mort de Pierre Villard, notre paix démocratique, cette prétendue paix des peuples dictée par un consortium de banquiers à nos armes victorieuses, ne vaut pas non plus la paix de nos rois. » Effectivement, la suite lui donnera raison, malheureusement (et Maurras sera le premier à le regretter pour l'avoir tant annoncé et dénoncé) et douloureusement, et la guerre, la défaite, l'occupation, l'infamie même, seront au bout de cette paix des banquiers !

Maurras doit désormais se contenter d'établir un bilan et de rappeler l'histoire sans les moyens humains de la faire, ou de l'orienter différemment de la République : « Nos rois n'aimaient pas la guerre, mais ils savaient la préparer, la conduire, la terminer, l'utiliser : nous l'avons vu depuis la mort de Pierre Villard, notre paix démocratique, cette prétendue paix des peuples dictée par un consortium de banquiers à nos armes victorieuses, ne vaut pas non plus la paix de nos rois. » Effectivement, la suite lui donnera raison, malheureusement (et Maurras sera le premier à le regretter pour l'avoir tant annoncé et dénoncé) et douloureusement, et la guerre, la défaite, l'occupation, l'infamie même, seront au bout de cette paix des banquiers !

Justement, l'un de ses articles a été republié dans le recueil intitulé La monarchie des lettres, dans la collection Bouquins de Robert Laffont, et apparaît comme malheureusement visionnaire, comme celui d'une Cassandre que l'Opinion et les élites de la République n'entendent pas, ne veulent pas entendre, engoncées dans leurs certitudes et aveuglées d'illusions. Cet article c'est celui du... 14 novembre 1918, dans l'A.F. monarchiste qui sort exsangue d'une guerre qui l'a privée de sa jeunesse saignée dans la Somme ou à Verdun. Son titre : Demain ?. Il faudrait le citer en entier, même si, en définitive, sa lecture est éprouvante, presque désespérante lorsque l'on connaît la suite et que l'on constate que les avertissements de Bainville n'ont servi à rien : comme le général de Gaulle, grand lecteur de Bainville, on peut n'en éprouver que plus de mépris pour cette IIIe République imbécile et assassine par son aveuglement, sa lâcheté aussi face au pangermanisme et au nazisme des années 30, cette République qui se réfugiera dans les bras d'un vieux maréchal qu'elle ira chercher à son ambassade de Madrid avant de disparaître dans la catastrophe de mai-juin 1940...

Justement, l'un de ses articles a été republié dans le recueil intitulé La monarchie des lettres, dans la collection Bouquins de Robert Laffont, et apparaît comme malheureusement visionnaire, comme celui d'une Cassandre que l'Opinion et les élites de la République n'entendent pas, ne veulent pas entendre, engoncées dans leurs certitudes et aveuglées d'illusions. Cet article c'est celui du... 14 novembre 1918, dans l'A.F. monarchiste qui sort exsangue d'une guerre qui l'a privée de sa jeunesse saignée dans la Somme ou à Verdun. Son titre : Demain ?. Il faudrait le citer en entier, même si, en définitive, sa lecture est éprouvante, presque désespérante lorsque l'on connaît la suite et que l'on constate que les avertissements de Bainville n'ont servi à rien : comme le général de Gaulle, grand lecteur de Bainville, on peut n'en éprouver que plus de mépris pour cette IIIe République imbécile et assassine par son aveuglement, sa lâcheté aussi face au pangermanisme et au nazisme des années 30, cette République qui se réfugiera dans les bras d'un vieux maréchal qu'elle ira chercher à son ambassade de Madrid avant de disparaître dans la catastrophe de mai-juin 1940...

Cette guerre terrible est, à nos yeux de contemporains, absurde. Mais elle a mobilisé 65 millions de personnes sur tous les champs de batailles (9 millions, je crois, de Français) sans vraiment de révoltes ni de mutineries, à quelques exceptions près. « Quand la guerre est là, qu'il y a danger aux portes de la Cité, il n'y a plus qu'à la faire, et à la gagner », expliquaient alors les monarchistes, pourtant méfiants à l'égard de la IIIème République qui gouvernait alors le pays. Les générations d'après-40 reprocheront beaucoup à ceux de 1940 de n'avoir pas su la faire, et la gagner... L'Occupation montra, avec toutes les horreurs liées à l'application de l'idéologie nazie, que la défaite ou la soumission (même au nom du pacifisme), est la pire des catastrophes pour les « occupés ». Cela permet aussi de mieux comprendre l'acharnement des soldats de 1914-1918 « à ne pas céder », malgré l'horreur de cette première « guerre industrielle ».

Cette guerre terrible est, à nos yeux de contemporains, absurde. Mais elle a mobilisé 65 millions de personnes sur tous les champs de batailles (9 millions, je crois, de Français) sans vraiment de révoltes ni de mutineries, à quelques exceptions près. « Quand la guerre est là, qu'il y a danger aux portes de la Cité, il n'y a plus qu'à la faire, et à la gagner », expliquaient alors les monarchistes, pourtant méfiants à l'égard de la IIIème République qui gouvernait alors le pays. Les générations d'après-40 reprocheront beaucoup à ceux de 1940 de n'avoir pas su la faire, et la gagner... L'Occupation montra, avec toutes les horreurs liées à l'application de l'idéologie nazie, que la défaite ou la soumission (même au nom du pacifisme), est la pire des catastrophes pour les « occupés ». Cela permet aussi de mieux comprendre l'acharnement des soldats de 1914-1918 « à ne pas céder », malgré l'horreur de cette première « guerre industrielle ».

Après une bonne dizaine de visionnages, anciens et récents, de ce chef d’œuvre de Jean Renoir, j'en suis toujours à me demander ce qui lui vaut sa réputation d’œuvre pacifiste, de brûlot subversif, qui lui a - ou lui aurait - valu interdictions diverses et mises sous le boisseau. Ou alors - et c'est plutôt même sans doute là qu'il faut chercher - parce qu'en 1937, date de sortie du film, les lourdes machines des propagandes se sont mises à accélérer et ne tolèrent plus, pour la commodité de leur fonctionnement, qu'il y ait nuances, ambiguïtés, subtilités dans la mise en scène des réalités.

Après une bonne dizaine de visionnages, anciens et récents, de ce chef d’œuvre de Jean Renoir, j'en suis toujours à me demander ce qui lui vaut sa réputation d’œuvre pacifiste, de brûlot subversif, qui lui a - ou lui aurait - valu interdictions diverses et mises sous le boisseau. Ou alors - et c'est plutôt même sans doute là qu'il faut chercher - parce qu'en 1937, date de sortie du film, les lourdes machines des propagandes se sont mises à accélérer et ne tolèrent plus, pour la commodité de leur fonctionnement, qu'il y ait nuances, ambiguïtés, subtilités dans la mise en scène des réalités. Qu'il existe une sorte d'Internationale « des gens bien élevés », qui transcende les appartenances nationales ?

Qu'il existe une sorte d'Internationale « des gens bien élevés », qui transcende les appartenances nationales ? Je ne vois pas, en tout cas, chez Renoir un appel à la désobéissance, une remise en question du rôle de chacun ; bien au contraire, les combattants combattent dans un respect mutuel (mais il ne faut pas méconnaître que nos combattants sont des aviateurs, des aristocrates de la bagarre, qu'ils ne sont pas soumis à la promiscuité dégradante de la tranchée !) ; chacun fait son devoir, sans détestation de l'autre (c'est généralement seulement dans les guerres civiles qu'on déteste le type d'en face, parce qu'on sait pourquoi on le hait) ; chacun joue son rôle : les prisonniers cherchent à s'évader, les geôliers à les en empêcher. Et si Rauffenstein (quel rôle aura plus fait pour la légende d'Erich von Stroheim ?) se résout à tirer sur Boeldieu (même remarque pour Pierre Fresnay), ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais parce que c'est l'ordre des choses.

Je ne vois pas, en tout cas, chez Renoir un appel à la désobéissance, une remise en question du rôle de chacun ; bien au contraire, les combattants combattent dans un respect mutuel (mais il ne faut pas méconnaître que nos combattants sont des aviateurs, des aristocrates de la bagarre, qu'ils ne sont pas soumis à la promiscuité dégradante de la tranchée !) ; chacun fait son devoir, sans détestation de l'autre (c'est généralement seulement dans les guerres civiles qu'on déteste le type d'en face, parce qu'on sait pourquoi on le hait) ; chacun joue son rôle : les prisonniers cherchent à s'évader, les geôliers à les en empêcher. Et si Rauffenstein (quel rôle aura plus fait pour la légende d'Erich von Stroheim ?) se résout à tirer sur Boeldieu (même remarque pour Pierre Fresnay), ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais parce que c'est l'ordre des choses. En fait, chacun fait son Devoir, sans fanatisme ou joie mauvaise ; mais il n'y a pas non plus d'aspect niais et grandiloquent, comme dans le J'accuse d'Abel Gance où les morts sortent des tranchées pour demander des comptes, et moins encore de côté « lendemains qui chantent » comme dans La vie est à nous, délicieux film de propagande communiste du même Jean Renoir.

En fait, chacun fait son Devoir, sans fanatisme ou joie mauvaise ; mais il n'y a pas non plus d'aspect niais et grandiloquent, comme dans le J'accuse d'Abel Gance où les morts sortent des tranchées pour demander des comptes, et moins encore de côté « lendemains qui chantent » comme dans La vie est à nous, délicieux film de propagande communiste du même Jean Renoir.

Hôte du Banquet en compagnie de Diotime, Maurras entrevoit la métaphysique dont il se défia, au contraire de Léon Daudet, lorsqu’elle lui advint par l’entremise des œuvres de René Guénon ; alors qu’apologiste du Dogme, la métaphysique et le Mystère semblent céder la place à des considérations organisatrices. S’il est, pour Maurras, un Mystère vécu, un Mystère éprouvé, ce n’est point le Mystère christique de l’Eucharistie et de la Résurrection des corps, mais, ainsi que le nomme son poème, Le Mystère d’Ulysse:

Hôte du Banquet en compagnie de Diotime, Maurras entrevoit la métaphysique dont il se défia, au contraire de Léon Daudet, lorsqu’elle lui advint par l’entremise des œuvres de René Guénon ; alors qu’apologiste du Dogme, la métaphysique et le Mystère semblent céder la place à des considérations organisatrices. S’il est, pour Maurras, un Mystère vécu, un Mystère éprouvé, ce n’est point le Mystère christique de l’Eucharistie et de la Résurrection des corps, mais, ainsi que le nomme son poème, Le Mystère d’Ulysse: Cette « haute et subtile discipline du sourire et des larmes », certes, nous la reconnaissons également chez Novalis, Hölderlin, Nietzsche ou Heine, mais nous n’oublions pas davantage que cette reconnaissance, nous la disons en français. De même que Léon Daudet rendit un magnifique hommage à Shakespeare, Maurras sut prolonger dans son œuvre les résonnances du Colloque entre Monos et Una d’Edgar Poe (Image). Pourquoi être français plutôt qu’autre chose ? La réponse est dans le Colloque qui se poursuit entre les vivants et les morts, entre les prochains et les lointains. Que ce Colloque se poursuive, d’âme en âme, c’est là toute la raison d’être de la tradition, et de la traduction, dont surent si bien s’entretenir Pierre Boutang et Georges Steiner.

Cette « haute et subtile discipline du sourire et des larmes », certes, nous la reconnaissons également chez Novalis, Hölderlin, Nietzsche ou Heine, mais nous n’oublions pas davantage que cette reconnaissance, nous la disons en français. De même que Léon Daudet rendit un magnifique hommage à Shakespeare, Maurras sut prolonger dans son œuvre les résonnances du Colloque entre Monos et Una d’Edgar Poe (Image). Pourquoi être français plutôt qu’autre chose ? La réponse est dans le Colloque qui se poursuit entre les vivants et les morts, entre les prochains et les lointains. Que ce Colloque se poursuive, d’âme en âme, c’est là toute la raison d’être de la tradition, et de la traduction, dont surent si bien s’entretenir Pierre Boutang et Georges Steiner. Peut-être cette obstination à défendre les limites où l’universel se recueille. « Ai-je découvert plusieurs choses ? Je ne suis sûr que d’une, mais de conséquence assez grave : car de ce long Colloque avec tous les esprits du regret, du désir et de l’espérance qui forment le Chœur de nos Morts, il ressortait avec clarté que l’humaine aventure ramenait indéfiniment sous mes yeux la même vérité sous les formes les plus diverses. » Cette vérité, pour Charles Maurras, fut celle des « métamorphoses de l’amitié et de l’amour » de ses Maîtres platoniciens. La véritable leçon de ces Maîtres, à qui sait les entendre, n’est point dans l’abstraction, mais dans la métamorphose. La phrase, ou, plus exactement, le phrasé maurrassien, dans ses périodes les mieux inspirées, s’entrelace à ce mouvement d’inépuisable diversité. Ce sont « de rapides alternances de lune et de soleil, or liquide, argent vif, qui me réchauffaient le cœur, me déliaient l’esprit, et, d’un seul coup, m’ouvraient la conscience et la mémoire toutes grandes. » L’espace à défendre est celui où cette extase est possible, où ni la conscience, ni la mémoire ne sont obscurcies ou avilies. (FIN)

Peut-être cette obstination à défendre les limites où l’universel se recueille. « Ai-je découvert plusieurs choses ? Je ne suis sûr que d’une, mais de conséquence assez grave : car de ce long Colloque avec tous les esprits du regret, du désir et de l’espérance qui forment le Chœur de nos Morts, il ressortait avec clarté que l’humaine aventure ramenait indéfiniment sous mes yeux la même vérité sous les formes les plus diverses. » Cette vérité, pour Charles Maurras, fut celle des « métamorphoses de l’amitié et de l’amour » de ses Maîtres platoniciens. La véritable leçon de ces Maîtres, à qui sait les entendre, n’est point dans l’abstraction, mais dans la métamorphose. La phrase, ou, plus exactement, le phrasé maurrassien, dans ses périodes les mieux inspirées, s’entrelace à ce mouvement d’inépuisable diversité. Ce sont « de rapides alternances de lune et de soleil, or liquide, argent vif, qui me réchauffaient le cœur, me déliaient l’esprit, et, d’un seul coup, m’ouvraient la conscience et la mémoire toutes grandes. » L’espace à défendre est celui où cette extase est possible, où ni la conscience, ni la mémoire ne sont obscurcies ou avilies. (FIN)

Éric Zemmour dénonce ici les non-dits du 11 novembre 2018. Qui ne sont, en vérité, ni à l'honneur d'Emmanuel Macron et des semble-élites de notre pays, ni utiles à la nécessaire réconciliation franco-allemande qui ne peut se fonder sur la soumission et l'abaissement de la France. Encore moins sur le déni du sacrifice des Français et sur le mépris de nos gloires militaires. Les Allemands ont d'ailleurs les leurs et il ne serait pas plus convenable de les leur dénier. C'est ce qu'explique ici Éric Zemmour avec qui nous sommes d'accord.

Éric Zemmour dénonce ici les non-dits du 11 novembre 2018. Qui ne sont, en vérité, ni à l'honneur d'Emmanuel Macron et des semble-élites de notre pays, ni utiles à la nécessaire réconciliation franco-allemande qui ne peut se fonder sur la soumission et l'abaissement de la France. Encore moins sur le déni du sacrifice des Français et sur le mépris de nos gloires militaires. Les Allemands ont d'ailleurs les leurs et il ne serait pas plus convenable de les leur dénier. C'est ce qu'explique ici Éric Zemmour avec qui nous sommes d'accord.

Il est vrai que les populations allemandes n'avaient pas vu un soldat français sur leur territoire. Cette décision de ne pas « entrer dans Berlin » fut prise par Clemenceau et Foch, sous pression des alliés anglais et américains, qui souhaitaient avant tout éviter le retour de l'hégémonie française sur le continent. Et voilà comment la France de Clemenceau - le héros de Macron ! - perdit la paix après avoir gagne guerre ! Mais cette version de l'histoire est aujourd'hui occultée par l'historiographie française. Celle-ci, mettant ses pas dans ceux de l'économiste anglais (et francophobe) Keynes, ne veut voir dans le traité de Versailles que le « diktat » qui, humiliant les Allemands, aurait alimenté leur volonté de revanche.

Il est vrai que les populations allemandes n'avaient pas vu un soldat français sur leur territoire. Cette décision de ne pas « entrer dans Berlin » fut prise par Clemenceau et Foch, sous pression des alliés anglais et américains, qui souhaitaient avant tout éviter le retour de l'hégémonie française sur le continent. Et voilà comment la France de Clemenceau - le héros de Macron ! - perdit la paix après avoir gagne guerre ! Mais cette version de l'histoire est aujourd'hui occultée par l'historiographie française. Celle-ci, mettant ses pas dans ceux de l'économiste anglais (et francophobe) Keynes, ne veut voir dans le traité de Versailles que le « diktat » qui, humiliant les Allemands, aurait alimenté leur volonté de revanche.

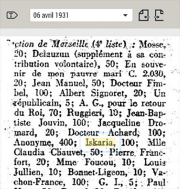

En sortant du bateau, il ne se précipita pas pour demander des aides sociales, qui d’ailleurs n’existaient pas, mais pour s’engager dans la Légion Étrangère. André participa aux opérations de pacification du Maroc. En 1915, il fut envoyé aux Dardanelles puis en Serbie où il fut blessé.

En sortant du bateau, il ne se précipita pas pour demander des aides sociales, qui d’ailleurs n’existaient pas, mais pour s’engager dans la Légion Étrangère. André participa aux opérations de pacification du Maroc. En 1915, il fut envoyé aux Dardanelles puis en Serbie où il fut blessé.  Avec l’armistice qui suivit quelques semaines plus tard, Henriette et André Iskaria purent envisager un avenir heureux. Ils eurent cinq enfants et quittèrent le Vallon de l’Oriol pour le Roucas-Blanc. Surtout, l’ancien légionnaire blessé au combat obtient la nationalité française en 1920, permettant à son épouse de retrouver la sienne. En effet, à l’époque, le mariage avec un étranger faisait perdre la qualité de citoyen français. Quel gouvernement oserait rétablir une telle loi de nos jours ?

Avec l’armistice qui suivit quelques semaines plus tard, Henriette et André Iskaria purent envisager un avenir heureux. Ils eurent cinq enfants et quittèrent le Vallon de l’Oriol pour le Roucas-Blanc. Surtout, l’ancien légionnaire blessé au combat obtient la nationalité française en 1920, permettant à son épouse de retrouver la sienne. En effet, à l’époque, le mariage avec un étranger faisait perdre la qualité de citoyen français. Quel gouvernement oserait rétablir une telle loi de nos jours ? Peut-être fut-ce par crainte de la dénaturation de la victoire par les mesquines luttes politiciennes qu’André Iskaria, l’Iranien dont le sang avait coulé pour la France, adhéra au nationalisme intégral de l’AF et devint un ardent camelot du roi de la section marseillaise jusqu’à sa mort, des suites d’un accident, en 1940.

Peut-être fut-ce par crainte de la dénaturation de la victoire par les mesquines luttes politiciennes qu’André Iskaria, l’Iranien dont le sang avait coulé pour la France, adhéra au nationalisme intégral de l’AF et devint un ardent camelot du roi de la section marseillaise jusqu’à sa mort, des suites d’un accident, en 1940.  La famille Iskaria avait un grand respect pour le prétendant au trône et une grande admiration pour Charles Maurras.

La famille Iskaria avait un grand respect pour le prétendant au trône et une grande admiration pour Charles Maurras.