Culture • Loisirs • Traditions ...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

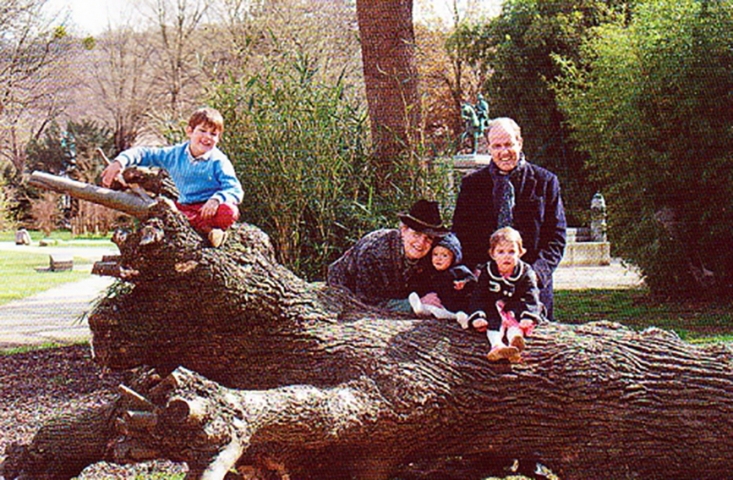

« Les Princes ont pu échanger ainsi avec l’Archevêque de Reims et les artistes. Ils en ont aussi profité pour faire découvrir la ville des Sacres et sa Cathédrale à leurs enfants le jour des 7 ans du Prince Gaston »

Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde et pour une opération de sensibilisation lancée par l’Archevêque de Reims, Monseigneur Jordan, afin de restaurer l’Église Sainte Geneviève, la Princesse Marie exposait à Reims une de ses œuvres « Le retour de l’enfant prodigue » d’après Rembrandt, avec une vingtaine d’autres artistes.

Au vernissage de l’exposition, en présence de Monseigneur Jordan, la Princesse était accompagnée de son époux le Prince Gundakar et de son frère le Prince Jean venu avec sa famille pour l’occasion. Les Princes ont pu échanger ainsi avec l’Archevêque de Reims et les artistes. Ils en ont aussi profité pour faire découvrir la ville des Sacres et sa Cathédrale à leurs enfants le jour des 7 ans du Prince Gaston. Vous pouvez voir les photos de cette journée à Reims sur le site de S.A.R le prince Jean de France. •

Par Stéphane Kovacs

INTERVIEW - Professeur de droit public, Frédéric Rouvillois - que les lecteurs de Lafautearousseau connaissent bien - est l'auteur du Dictionnaire nostalgique de la politesse (Éditions Flammarion, 2016). Pour lui, le savoir-vivre est la condition du vivre ensemble [Figaro, 8.12].

Pourquoi est-ce important de maîtriser les bonnes manières aujourd'hui ?

À vrai dire, c'est important pour de très nombreuses raisons, certaines purement pragmatiques, d'autres beaucoup moins. Parce que le savoir-vivre est la condition du vivre ensemble, parce que la politesse s'avère particulièrement vitale lorsque les conditions d'existence sont plus difficiles et parce que la maîtrise des codes est un moyen d'intégration et, le cas échéant, au sein de l'entreprise par exemple, un argument supplémentaire permettant de départager deux candidats de même valeur. D'où le développement contemporain des manuels de savoir-vivre dans l'entreprise. À quoi s'ajoute le fait que la politesse est un moyen de réenchanter un peu un monde terne et prosaïque, de lui rendre des couleurs, de la poésie. La politesse n'est jamais loin de la nostalgie.

À l'heure des nouvelles technologies, a-t-on encore le temps d'être poli ?

Les nouvelles technologies ne font, sur ce point, que confirmer une tendance déjà ancienne, puisqu'elle remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans un monde où tout va vite, dans cette civilisation de l'homme pressé, on a de moins en moins de temps: or, par définition, la politesse implique de donner un peu de son temps aux autres, gratuitement. Autant dire qu'elle va à rebours de l'évolution contemporaine. Ce qui me paraît du reste une raison supplémentaire pour essayer de la respecter…

François Fillon veut que l'on enseigne la politesse à l'école. N'est-ce pas plutôt aux parents de le faire ?

François Fillon a sans doute raison d'insister là-dessus, même si c'est d'abord à la famille d'inculquer aux enfants, dès leur plus jeune âge, les règles de la politesse, c'est-à-dire, du respect de l'autre. L'école, sur ce plan, ne peut être qu'un lieu de confirmation et de mise en œuvre des acquis. En somme, si l'on attend qu'elle apprenne la politesse aux plus jeunes, ont fait sans doute fausse route. Cela ne saurait être son rôle, et elle n'en a pas les moyens. •

Société & Culture • Le temps retrouvé de la politesse

Frédéric Rouvillois : « La politesse est une vertu nécessaire dans notre monde nombriliste »

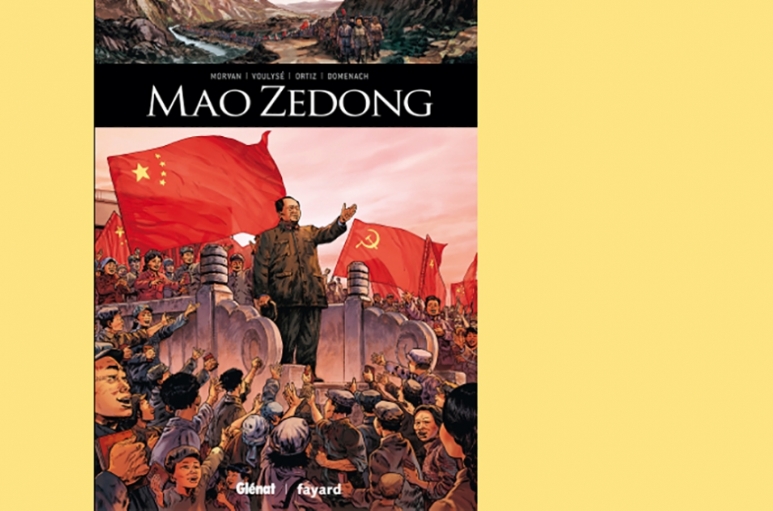

Mao Zedong, surnommé le Grand Timonier est mort le 9 septembre 1976, il y a donc 40 ans. Il avait 82 ans. Son portrait trône toujours, de manière au moins anachronique (sinon insultante) sur les portes du palais impérial de Pékin.

C’est Deng Yingchao, veuve du Premier ministre Zhou Enlaï, qui narre l’histoire personnelle et politique du plus grand dictateur et criminel de tous les temps, puisque son idéologie a tué pas moins de cent millions de personnes en quarante ans de pouvoir quasi absolu.

Son récit entre flashback et anecdotes retrace la vie trépidante de ce fils de paysans qui n’a pas hésité à laisser mourir sa première femme et son premier fils, faisant passer l’idéologie communiste qui l’animait avant la protection et l’amour de sa famille.

En fait, le récit parfois glaçant de « Grande sœur Deng », comme la surnomment ses auditeurs et admirateurs rappelle que l’ambition du chef communiste n’avait de limite que l’assouvissement de son bien-être personnel.

C’est une biographie concise et sans concession, un vrai travail d’historien qu’ont réalisée ici JD Morvan, Voulizé, (à qui l’on doit Louis XIV) et Raphaël Ortiz avec le concours très éclairé du sinologue Jean-Luc Domenach.

Ils retranscrivent à merveille l’histoire mouvementée de cette vaste Chine composée de multiples peuples que seule une autorité forte pouvait soumettre.

L’ensemble est dense mais aucun des moments forts (Longue Marche, création de la République populaire, Révolution culturelle) n’est oublié. Une BD qui parfois met à mal l’histoire officielle, pour le plus grand bonheur des lecteurs. •

Mao Zedong, J-D Morvan, F. Voulyzé, R. Ortiz et J-L Domenach, Editions Glénat, 56 pages, 14,50 euros

Photo B. Rindoff Petroff/Getty images

DERNIERE MINUTE : CHANGEMENT DE LIEU

POUR DES RAISONS DE SECURITE L'ASSEMBLEE GENERALE PUIS LA CONFERENCE SE TIENDRONT AU MARKET PUB, 19 RUE MERIGOT, DREUX

Aujourd'hui, le Duc de Vendôme et la Duchesse de Vendôme, Présidente de l’Association Gens de France, recevront leurs amis et adhérents de l’Association au Domaine Royal de Dreux.

Après l’intervention de la Duchesse de Vendôme, l’assemblée de l’association, l’allocution du Duc de Vendôme, Président d’Honneur de Gens de France et une conférence de Pierre de Meuse, un goûter convivial sera servi aux invités des Princes.

Les participants pourront alors converser avec les Princes, les membres du bureau de l’association Gens de France et avec les autres membres de l'Association dans une atmosphère amicale.

Par Pierre de Meuse

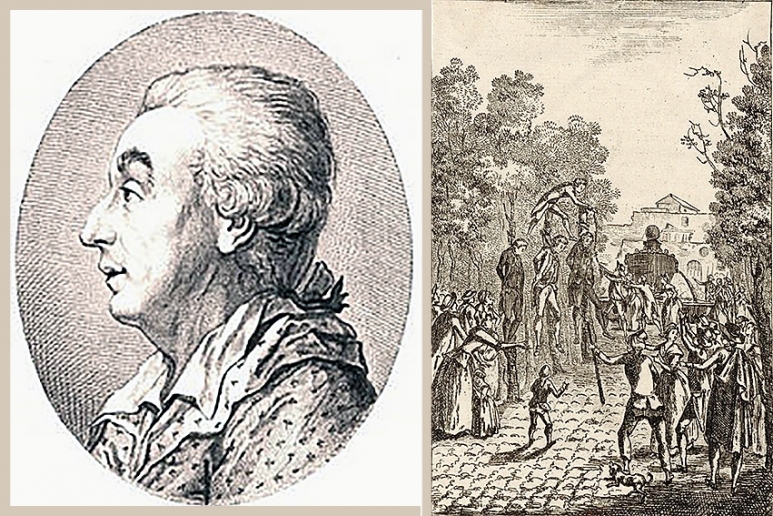

En ce début décembre, il ne semble pas inopportun d’évoquer un personnage méconnu mais attachant, qui mérite la reconnaissance à la fois des royalistes et des Provençaux : Jean Joseph Pierre Pascalis qui naquit à Eyguières, dans les Alpilles le 6 février 1732 et mourut assassiné à Aix-en-Provence le 14 décembre 1790, victime de sa fidélité au roi et à la Provence, pour les libertés de laquelle il avait passionnément combattu. Il était né dans une famille d’origine « gavotte », qui s’était haussée à force de vertus dans la moyenne bourgeoisie si typique de l’Ancien régime. Comme son oncle et son grand-père, il avait embrassé la profession d’avocat, où il était renommé plutôt pour ses qualités de juriste que pour son talent oratoire. C’est ainsi qu’il rédige avec quatre autres jurisconsultes un Mémoire pour Mme de Mirabeau née Émilie de Marignane, contre son mari, le célèbre Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de Mirabeau, qui lui en gardera une sévère rancune.

En ce début décembre, il ne semble pas inopportun d’évoquer un personnage méconnu mais attachant, qui mérite la reconnaissance à la fois des royalistes et des Provençaux : Jean Joseph Pierre Pascalis qui naquit à Eyguières, dans les Alpilles le 6 février 1732 et mourut assassiné à Aix-en-Provence le 14 décembre 1790, victime de sa fidélité au roi et à la Provence, pour les libertés de laquelle il avait passionnément combattu. Il était né dans une famille d’origine « gavotte », qui s’était haussée à force de vertus dans la moyenne bourgeoisie si typique de l’Ancien régime. Comme son oncle et son grand-père, il avait embrassé la profession d’avocat, où il était renommé plutôt pour ses qualités de juriste que pour son talent oratoire. C’est ainsi qu’il rédige avec quatre autres jurisconsultes un Mémoire pour Mme de Mirabeau née Émilie de Marignane, contre son mari, le célèbre Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de Mirabeau, qui lui en gardera une sévère rancune.

Sa grande faculté d’analyse juridique lui fait obtenir des postes de premier plan : il est assesseur d’Aix (c'est-à-dire représentant des Etats auprès des Consuls de la ville) et Procureur de Provence (porte-parole de ces mêmes Etats au parlement et devant le gouvernement), et il défend avec courage la modernisation et la revitalisation des institutions provençales. Il s’oppose ainsi au maintien des privilèges fiscaux de la noblesse, dans un « Mémoire sur la contribution des trois ordres aux charges publiques », s’appuyant sur l’observation de la situation présente, mais aussi sur la « Constitution provençale » antérieure à l’annexion de 1406. Cependant, ses convictions favorables aux réformes ne l’empêchent pas de lutter contre le centralisme ; en témoigne son « Mémoire pour dénoncer la commission contre la contrebande » (1773) et surtout son « Mémoire sur le projet de rétablir les Etats de Provence » (1787). Il n’est pas un révolutionnaire, n’exige pas l’abolition des ordres, mais seulement l’aménagement de leur représentation. En 1788 il est élu aux Etats généraux en remplacement de Joseph Servan, mais décline cet honneur : il veut rester en Provence car il sent bien que les orages s’approchent pour sa petite patrie avec la révolution. Sa position en vue lui a valu beaucoup d’ennemis, au premier rang desquels se trouve évidemment Mirabeau, et son âme damnée, un prêtre, l’abbé Jean-Joseph Rive, ancien curé de Molegès, ancien bibliothécaire du duc de La Vallière, un homme qui cherche à se venger par tous moyens y compris le meurtre de l’insuffisante rémunération que la vie aurait donnée à son immense talent. La révolution connaît beaucoup de personnages de cet acabit. Cet ecclésiastique multiplie les appels au meurtre contre Pascalis, qu’il appelle un scélérat et un « mortel exécrable », ainsi qu’un énergumène dans des libelles largement diffusés. Dans un pamphlet de 1789, il appelle carrément au meurtre de l'avocat. Il a d’ailleurs recruté une troupe d’hommes de main, composée de gens prêts à tous les crimes. Au moindre signal, ils savent qui doit mourir de leurs mains.

Or le 20 juillet 1790 l'Assemblée départementale des Bouches-du-Rhône s’établit à Aix-en Provence. Ses premières décisions réalisent la destruction des toutes les anciennes institutions provençales. Les Etats, le Parlement, la protection de la langue provençale, l’existence même de la Provence, tout est promis à la démolition. Dès que Pascalis constate qu’il est impossible d’arrêter ce mouvement, il décide de quitter le barreau. C’est ainsi que le 27 septembre, il se rend en grande tenue au Parlement pour prendre congé. Dans son discours d’adieu, il constate ne plus être en état d’accomplir ses mandats, et tient à alerter les Provençaux sur les dangers du mouvement en cours, car selon lui, il contient le « renversement de la Monarchie », « l’anéantissement de notre Constitution, la destruction de toutes nos institutions politiques », le déni du désir majoritaire des Provençaux. Enfin il termine en formulant l’espoir d’un retour à la raison où nos citoyens rendus à leurs sentiments naturels de fidélité, de franchise et de loyauté, béniront la sagesse de notre Constitution, permettant « l'exécution de nos traités avec la France, le rétablissement de la Monarchie, et avec le retour de nos Magistrats celui de la tranquillité publique. » Ses derniers mots marquent qu’il « veut vivre et mourir citoyen provençal, bon et fidèle sujet du Comte de Provence, Roi de France. » Ce discours nous rappelle celui de Calvo Sotelo, prononcé avant son assassinat. En période révolutionnaire, en effet, tout désaccord avec le flux torrentiel doit être puni de mort. Et c’est ce que décident Mirabeau et l’Abbé Rive. Pendant près de trois mois, par une série d’actions judiciaires et administratives ils accusent Pascalis et ses soutiens d'avoir prêché la guerre civile, ce que précisément les deux compères s’occupent activement à faire. Un procès verbal est envoyé à la Constituante pour l’inculper. La Commune est sommée de le décréter d’arrestation, menaces à l’appui. Et le prêtre indigne de conclure son courrier par cette conclusion : « Il ne faut pas tergiverser, Monsieur le Président, il n'y a à conserver dans le nouvel empire français que de vrais citoyens et d'excellents patriotes. Tout homme quel qu'il soit, par quelques travaux qu'il puisse s'être distingué, s'il devient un jour l'ennemi de la patrie, il doit lui faire sacrifice de sa tête sous une lanterne. »

Pendant tout ce temps, que font les royalistes ? Pascalis continue sa vie tranquille, dans l’hôtel particulier qu'il loue sur le Cours, dit aujourd’hui « Mirabeau », au no 34. (Hôtel Barlatier de Saint Julien). Dans la ville, des cercles se constituent au grand jour, comme la « société des amis de l'ordre et de la paix », pour réclamer le soutien au roi et le rétablissement des libertés de la Provence. Ils ne font pas grand’ chose, mais se font remarquer en se réunissant au cercle Guion (actuellement le café « Les deux garçons »).

Le 12 décembre au crépuscule, le cercle Guion est attaqué, il y a plusieurs blessés par balle. Les « antipolitiques » de l’abbé Rive envahissent le cercle au cri de « fơu toutei leis esgourgea » (1). Le Cercle est saccagé. Ledit abbé donne l’ordre d’arrêter Pascalis afin de l’assassiner. Celui-ci se trouve à ce moment dans le petit château de La Mignarde, construit aux Pinchinats par un pâtissier enrichi, une maison que les aixois connaissent bien encore aujourd’hui. Ses amis lui conseillent tous de s’enfuir car chacun sait quel sort lui réservent Mirabeau et Rive. Pourtant, l’avocat se refuse à fuir. Il n’imagine pas qu’on puisse commettre une telle monstruosité. Il se contente donc de répondre « ils n’oseraient ! » aux amis venus le prévenir. Il est de toutes façons trop tard, car quelques heures plus tard, une petite centaine de voyous attaquent La Mignarde, enlèvent Pascalis et le mettent au cachot à l’hôtel de ville, ainsi que le vieux marquis de la Roquette. Pendant deux jours Rive et Mirabeau attendent. Que se passe-t-il ? Sans doute Mirabeau et Rive s’efforcent-ils d’obtenir des autorités un procès et une exécution immédiate, mais celles-ci restent silencieuses. Alors le mardi 14 décembre, la Garde nationale, qui retourne à Marseille en colonne est stoppée au bas du Cours (Mirabeau) par des activistes de Rive qui exhortent les soldats à se rendre aux prisons des casernes afin de « tuer le monstre ». Malgré les ordres de leurs officiers, une grande partie des troupes en armes se sépare des rangs afin de suivre les mots d’ordre des factieux. Un exemple de plus de ce qui est le quotidien de la révolution depuis 1788 : une armée intérieure en perpétuelle révolte contre ses cadres, et dans laquelle toute velléité de reprise en main est systématiquement sanctionnée, découragée, discréditée.

A ce moment se produit un des aspects les plus lamentables de cette affaire : les casernes où se trouvent les prisons sont gardées par un demi-régiment suisse : le régiment d’Ernest, anciennement d’Erlach. Le détachement de 400 hommes est commandé par le Maréchal de camp Rodolphe de Diesbach. Les soldats mutinés et la foule des badauds encerclent les casernes où se trouvent les prisons (2) et commencent à démolir les murs, à casser les portes. Le procureur général syndic demande à l’officier suisse de ranger ses troupes en bataille pour leur résister, ce qu’il fait séance tenante. Les magistrats présents sont alors brutalisés, menacés de mort. On envoie trois officiers municipaux pour parlementer avec la populace, qui les maltraite et les oblige à signer une décharge pour « donner Pascalis ». Ils prennent soin d’ajouter à leur signature la mention dérisoire « contraint et forcé ». Puis le cortège sinistre se rend au Cours, et Pascalis, La Rochette et l’écuyer de Guiramand sont pendus aux réverbères, devant la maison de Pascalis, afin que sa femme soit témoin du crime. Leurs têtes seront promenées deux jours durant à Aix et Marseille, au milieu des pillages et des scènes d’ivrognerie. Mirabeau et Rive ont triomphé mais ils ne survivront pas longtemps à leur victime (3). Mirabeau aura même le temps d’être mis en accusation pour « activités contre-révolutionnaires » par Lameth. Les révolutions dévorent toujours leurs enfants, disait Bainville.

Quelles réflexions nous propose ce sinistre épisode ? La première est que la Terreur ne date pas de 1793. Elle est consubstantielle à la révolution. A la terreur de la rue qui commence dès 1788 se rajoute en 1792 celle des comités. Il n’y a pas une révolution pacifique des Sieyès, Mirabeau, La Fayette, et une révolution sanglante, celle des Marat, Carrier, Robespierre. La seconde est une question : comment un homme de la qualité de Pascalis peut-il avoir gardé confiance en la légalité de son temps, au point d’attendre ses assassins ? On est forcé d’y voir l’effet d’une illusion sur la nature humaine. Le légalisme est partout, y compris dans l’obstination ridicule des geôliers à obtenir une décharge écrite. Car enfin dans cette affaire, la lâcheté est le principal encouragement au crime. Tout le monde tremble devant l’émeute. Pascalis est devenu un homme seul. Et comment le baron Rodolphe de Diesbach, homme couvert des lauriers de quatre guerres, peut-il laisser son nom souillé par un meurtre aussi infâme ? En répondant à cette question, ne lève-t-on pas un voile significatif sur la période révolutionnaire. Si Diesbach ne prend pas la décision de tirer sur la troupe révoltée, c’est qu’il sait d’expérience que sa décision ne sera pas approuvée par l’autorité, et qu’il sera lourdement puni par le pouvoir même qui l’a nommé. La monarchie traditionnelle ne s’est pas défendue, par horreur de la guerre civile, alors qu’elle lui était imposée sans possibilité de refus. Ce faisant, elle a condamné ses fidèles et s’est livrée à ses ennemis. Quant à ceux qui s’opposaient à la révolution, ils ne pouvaient défendre le pouvoir qu’ils soutenaient qu’en s’opposant à lui. Leçons tragiques et paradoxales, mais qui peuvent nous éclairer aujourd’hui dans des circonstances qui peuvent devenir semblables. •

Plaque commémorative de l'assassinat de Pascalis - en Provençal - avec un commentaire de Frédéric Mistral

(1) Il faut tous les égorger !

(2) Les casernes se trouvaient à quelques centaines de mètres du Cours (Mirabeau), près de la gare routière actuelle.

(3) Mirabeau mourra en avril 1791, dans le mépris général, peut-être assassiné par les jacobins. Rive lui survivra six mois et mourra d’une attaque d’apoplexie en octobre de la même année

Par Gérard Leclerc

M’étant abstenu d’évoquer jusqu’ici la mort de Fidel Castro, pensant qu’il était superflu de revenir sur cette formidable désillusion, consécutive à ce que Malraux appelait l’illusion lyrique, je suis rattrapé par la polémique suscitée par les propos de Ségolène Royal. Représentant la France aux obsèques du Lider Maximo, elle a cru devoir exalter l’œuvre du militant révolutionnaire : « Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Ils se sont inspirés de la Révolution française sans pour autant connaître la Terreur. » C’est un peu stupéfiant. Ségolène Royal serait-elle atteinte du syndrome Danielle Mitterrand, qui, elle aussi, ne pouvait s’empêcher de garder intacte l’icône qui enflamma toute une génération ? J’ai encore en mémoire les articles de Jean-Paul Sartre sur la fête cubaine publiés, me semble-t-il, par France Soir, le quotidien flamboyant de Pierre Lazareff.

M’étant abstenu d’évoquer jusqu’ici la mort de Fidel Castro, pensant qu’il était superflu de revenir sur cette formidable désillusion, consécutive à ce que Malraux appelait l’illusion lyrique, je suis rattrapé par la polémique suscitée par les propos de Ségolène Royal. Représentant la France aux obsèques du Lider Maximo, elle a cru devoir exalter l’œuvre du militant révolutionnaire : « Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Ils se sont inspirés de la Révolution française sans pour autant connaître la Terreur. » C’est un peu stupéfiant. Ségolène Royal serait-elle atteinte du syndrome Danielle Mitterrand, qui, elle aussi, ne pouvait s’empêcher de garder intacte l’icône qui enflamma toute une génération ? J’ai encore en mémoire les articles de Jean-Paul Sartre sur la fête cubaine publiés, me semble-t-il, par France Soir, le quotidien flamboyant de Pierre Lazareff.

Il faut bien reconnaître que le mythe à la vie dure, notamment à cause de Che Guevara dont le poster a longtemps couvert les murs des chambres d’adolescents. Mon ami Régis Debray explique comment il devint compagnon de route et interlocuteur de Fidel et garde en lui-même « le vibrato d’un moment de fraternité évanoui » qu’expliquent aussi « une certaine ingénuité d’âme, un zeste de messianisme chrétien, la guerre d’Espagne encore dans les têtes et la volonté d’expier nos hontes nationales ». Mais je ne puis m’empêcher en même temps de me souvenir du témoignage d’un autre ami, cubain celui-là, et qui avait participé aux côtés de Fidel Castro à la lutte victorieuse contre le dictateur Batista. Jorge Valls, insoupçonnable d’une quelconque complicité avec l’impérialisme et le désordre établi, n’en avait pas moins payé de vingt ans de prison sa fidélité à son engagement civique et moral, inspiré d’une foi vraiment prophétique. J’entends encore son récit de l’horreur carcérale et de l’exécution de ses compagnons. Alors non, les paroles malheureuses de Ségolène à Cuba ne passent pas, ne passent décidément pas. •

Pour les imbéciles, tout changement est une chance. Et surtout, tout changement vis-à-vis de « l’ancien monde ». La diversité est donc une chance. Le métissage en est une autre, comme l’abolition des frontières, l’égalité des religions ou l’islam. Tout cela est, selon les imbéciles, une chance formidable pour nos sociétés. Ceux qui parlent des dangers et mettent en garde contre les changements permanents, ceux qui entendent défendre l’homme enraciné contre l’universalisme bébête de l’homme connecté se font traiter de suppôts de l’’extrême-droite et de fascistes.

Dire que tout changement implique un danger, et qu’il doit être mûrement réfléchi pour s’assurer qu’il apporte plus d’avantages que d’inconvénients, c’est fatiguer trop les cerveaux momifiés des imbéciles. Au lieu de réfléchir, de penser, c’est-à-dire de distinguer les choses, ils préfèrent décréter, moraliser et s’indigner ; au lieu d’analyser les dangers et de les anticiper, les imbéciles adorent minimiser, naviguer à vue et agir en situation car, pour eux, il y a toujours une solution. Mais si un jour il sera trop tard pour réagir, que feront-ils ? Si un jour le péril est entré en la demeure, quelles seront les réponses des imbéciles ?

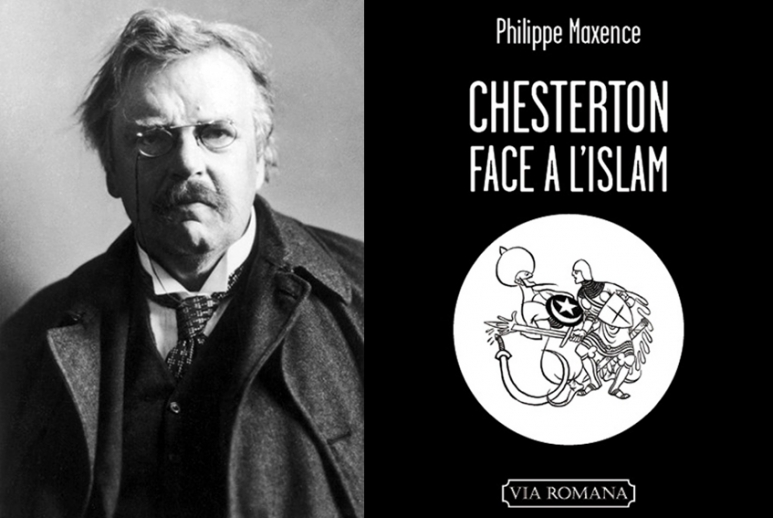

G.K. Chesterton (1847- 1936) n’a pas écrit d’ouvrages sur l’islam, mais il a bien réfléchi à la question. Dans son livre Chesterton face à l’islam, Philippe Maxence, l’un des meilleurs connaisseurs de son œuvre, résume de façon à la fois détaillée et synthétique l’approche de l’écrivain anglais. S’appuyant sur de nombreuses citations, il montre en quoi consiste selon l’auteur de l’Auberge volante le danger d’une immigration musulmane incontrôlée. Chacun pourra vérifier par soi-même la vision prophétique qu’il en donne, comme de l’ère moderne et de ses maux, et constater l’actualité brûlante de ses analyses.

Maxence nous montre bien que pour Chesterton, s’il fallait opposer quelque chose à la progression de l’islam en Europe, c’est bel et bien le christianisme et ses valeurs. Il savait qu’une civilisation sans Dieu est destinée à s’effondrer. Aujourd’hui la menace de l’islam est triple. Elle nous arrive par l’immigration, par le terrorisme et par l’économie (l’achat des entreprises occidentales). Or le vrai danger vient de l’intérieur de l’Europe, de son désengagement de soi-même, de sa soumission à la loi du marché, de son défaitisme, de sa lâcheté, de sa laïcité, de ses pleurnicheries et de ses dogmes de l’égalité et du pacifisme.

Le visionnaire catholique a compris avant tous les autres que l’homme moderne, remplacera la pensée par les idées, le monde concret par l’abstraction, la distinction des choses par la généralisation et l’indifférenciation, la connaissance par la publicité et le mal par le traitement thérapeutique et la victimisation des criminels ; il a compris que le monde moderne veut le dépassement des nations par une nouvelle superpuissance supranationaliste et impérialiste, la destruction des peuples et leur soumission absolue au culte de l’argent et du commerce.

Que l’on ne s’y méprenne, notre écrivain n’est pas un pessimiste, en tous cas pas plus que Lord Byron qu’il admire. Cet homme de bon sens se battait pour une société fondée sur la famille et la propriété privée qu’il défendait contre le capitalisme libéral et le communisme marxiste. Pour lui, les vieux principes issus du corpus chrétien permettent de répondre aux défis contemporains. « Le salut pour notre civilisation est dans un retour en arrière », dit-il. Mais prenez garde ! On n’a pas affaire à un passéiste, loin s’en faut. Au contraire, c’est un homme terriblement remuant, un anticonformiste, un polémiste redoutable. Faire revivre le passé ne l’intéressait nullement. En s’insurgeant contre l’homme sans racine, il a trouvé mieux, beaucoup mieux. A savoir que c’est en puisant à la source de notre civilisation, dans ce qu’elle a de vivante, d’organique et d’incarné qu’elle reçoit la force nécessaire pour bondir sur ses ennemis, l’épée à la main, comme Saint-Georges le patron des Anglais. •

Chesterton face à l’islam de Philippe Maxence, Viva Romana 2014.

Journaliste culturel, collaborateur au journal La Nation (Lausanne), à la revue Choisir (Genève) et à la Nouvelle Revue Universelle

Par Antoine de Lacoste

Les feux de l'actualité sur la lutte contre l 'Etat islamique et la guerre en Syrie sont actuellement braqués sur Mossoul en Irak et Alep en Syrie qui constituent en effet deux fronts essentiels pour la suite du conflit au Proche-Orient.

Mais si l'on veut regarder de plus près la situation en Syrie même, ce sont en réalité trois fronts principaux qui doivent retenir l'attention et que nous décrirons dans trois articles successifs.

Tout d'abord Alep bien sûr, bataille à propos de laquelle la désinformation atteint des sommets. L'Ouest, partie dans laquelle vivent de nombreux chrétiens, est toujours resté aux mains du régime, même si les islamistes ont effectué de multiples tentatives pour s'en emparer. De furieux combats se sont ainsi déroulés en 2013 mais l'armée syrienne, aidée de milices chrétiennes, a pu repousser les assauts coordonnés par le très islamiste Front al Nosra.

La partie Est en revanche, où les Sunnites sont largement majoritaires, est vite tombée aux mains des insurgés. Une bonne moitié d'entre eux sont membres d'al Nosra (rebaptisé depuis Fatah al Cham), le reste évoluant d'une milice à l'autre en fonction des rapports de force internes et du montant de la solde. Le tout étant à coloration largement islamiste n'en déplaisent aux Américains et aux médias occidentaux.

Depuis, le statu quo régnait faute de moyens pour prendre l'avantage.

Mais il y a quelques mois, les Russes ont décidé de reprendre la ville : c'est en effet la dernière grande zone urbaine tenue par les islamistes et sa chute aurait des répercussions psychologiques et stratégiques décisives.

Aidée des Iraniens et des Libanais du Hezbollah chiite, l'armée syrienne a bouclé, non sans mal, le siège de la ville cet été. L'aide de l'aviation russe, d'une très grande efficacité, a une fois de plus joué un rôle essentiel. Les bombardements et les combats de rues sont maintenant quotidiens et les islamistes cèdent peu à peu du terrain non sans une résistance acharnée.

Précisons au sujet des bombardements qu'ils sont réciproques : la partie Ouest reçoit son lot d'obus d'artillerie (le Front Fatah al cham en est richement doté grâce à l'aide de l'Arabie Saoudite) qui fait de nombreuses victimes : mais les comptes de nos médias sont légèrement partiels....

De plus, les bombes russes ne sont jamais aveugles : leur précision a d'ailleurs surpris les experts militaires français et américains qui n'avaient pas perçu à quel point l'armée russe s'était modernisée. La grande difficulté de ce type de combat c'est que les combattants ennemis sont camouflés dans des immeubles où vivent des familles, voire dans des hôpitaux où sont soignés les blessés...

Les islamistes sont en effet experts dans l'art d'utiliser la population comme bouclier puis ensuite de dénoncer les "crimes de guerre" de l'adversaire, sachant que les occidentaux relaieront tout cela sans le moindre discernement (les communistes avaient mis cela très au point lors de la guerre du Viet Nam). C'est une des raisons pour lesquelles le corridor sanitaire instauré par les Russes n'a pas été utilisé par la population auquel il était destiné : les menaces du Front Fatah al Cham étaient omniprésentes et il était physiquement impossible d'emprunter ce corridor sans passer dans la ligne de mire des tireurs islamistes.

Le siège se poursuit donc et les contre-attaques islamistes se font de plus en plus rares. L'échéance est probablement pour bientôt mais tout dépendra de la décision de l'Arabie Saoudite.

Il faut en effet savoir, aussi surprenant que cela puisse paraître, qu'une chaîne continue d'informations circule même au milieu des combats les plus violents.

Les Russes, tout d'abord, parlent beaucoup avec les services secrets turcs depuis la réconciliation intervenue à la demande d'Erdogan et que Poutine, en fin stratège, a acceptée La situation dans le Nord exige de toutes façons un dialogue permanent entre Russes et Turcs tant la situation y est explosive.

Les Turcs eux-mêmes parlent beaucoup aux Saoudiens : entre islamistes on se comprend. De plus la haine des Alaouites en général et de Bachar el Assad en particulier les rapproche encore.

Quant aux Saoudiens, n'en déplaise là-encore aux occidentaux, ils contrôlent totalement le Front Fatah al Cham, fer de lance de l'insurrection islamiste à Alep.

La boucle est ainsi bouclée et lorsque les Russes ont un message à faire passer, ils savent quel canal utiliser. Le tout maintenant est de savoir si les Saoudiens vont demander à leurs affidés de tenir jusqu'au bout pour gagner du temps mais au risque de voir près de 5000 combattants aguerris disparaître. Ils peuvent aussi décider d'économiser leurs troupes et de négocier une retraite en bon ordre avec armes et bagages.

Il y a un précédent à Daraya, dans la banlieue de Damas, où 700 combattants islamistes avaient été évacués vers la province d'Idlib, au Nord-Ouest de la Syrie. Cela s'est passé en août 2016 sous le contrôle de l'armée russe.

Cette province d'Idlib est ainsi en train de devenir, à son tour, un enjeu majeur.

En attendant, une victoire de l'armée syrienne et de ses alliés semble se dessiner à Alep : ce n'est qu'une question de temps. •

En 2008, la France réintégrait le commandement militaire de l’Otan. François Fillon explique aujourd’hui que « l’idée était de rassurer nos alliés afin de faire avancer la défense européenne. Cela n’a pas fonctionné car nos partenaires n’ont pas bougé d’un iota… »

On reste abasourdi par tant de désinvolture et d’amateurisme qui ont conduit à cette faute politique que partagent également Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Hubert Védrine.

La préparation de la loi de finance 2017 ramène heureusement à plus d’intelligence et de professionnalisme grâce aux regards lucides du délégué général pour l’armement (DGA) et des chefs d’état-major. Ces derniers, soucieux, à juste raison, que la masse salariale ne mange pas les crédits d’équipement, ne courent pas après les effectifs : l’amiral Prasuck veut ainsi « privilégier une marine de compétences à une marine d’effectifs ».

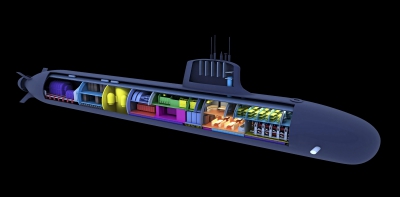

Là où il fallait jadis cinq cents marins pour armer le Colbert, il n’en faut aujourd’hui plus que cent pour une frégate moderne aux capacités bien supérieures. Mais la marine a besoin des compétences rares. Six cents atomiciens sont nécessaires pour les douze réacteurs nucléaires des sous-marins et du porte-avions.

Le général Bosser, patron de l’armée de terre affiche lui aussi « une ambition assez faible en matière d’effectifs ». La moitié des 77 000 jeunes soldats de la force opérationnelle terrestre passent 5 mois par an en OPEX. Célibataires à 70%, ils acceptent bien cette surchauffe. En métropole, « Sentinelle » a été repensé : les troupes ne sont plus statiques aux ordres de la police mais dynamiques aux ordres de leurs chefs de corps. Le dispositif, plus efficace, passe ainsi de 10 000 à sept mille hommes.

Le projet de loi prévoit 33 milliards pour la Défense, soit 1,77% du PIB avec le voeu pieux de remonter ce pourcentage à 2% d’ici 2020. L’inflexion positive de la loi de programmation après trente ans de baisse et les succès à l’exportation de notre industrie d’armement suggèrent un optimisme que le DGA tempère : sur les 10 milliards d’équipements prévus en 2016 pour nos armées, le gouvernement en a gelé 2. Le report de charge en 2017 pourrait atteindre trois milliards, soit 30% du budget d’équipement subrepticement effacés !

Pourtant, au-delà de l’indispensable modernisation de la dissuasion nucléaire, les besoins ne manquent pas. Malgré des performances tactiques exceptionnelles en Afrique, les onze premiers Airbus militaires A 400 M sont paralysés par des pannes moteur.

On paie, vingt ans plus tard, le partage industriel de leur développement entre quatre nations européennes. Après cinq échecs successifs de coopération sur un drone européen « longue endurance », une nouvelle tentative est lancée en limitant cette fois le nombre des partenaires. En attendant, les drones Reaper achetés à Washington rendent bien service en Afrique. L’Europe de la défense ? Une aubaine pour l’industrie américaine !

Certains se sont émus du remplacement des vieux FAMAS par le fusil d’assaut allemand HK 416 ? C’est un excellent choix : une arme performante en acier « made in France », déjà adoptée avec enthousiasme par nos forces spéciales. En retour, l’Allemagne achète à la France des satellites espions pour un montant global bien plus élevé !

De son côté, la Marine modernise intelligemment sa flotte de surface et commande les nouveaux sous-marins Barracuda. Par contre, rien n’est dit du sort de ses 46 Rafale pendant les 2 ans de carénage du porte-avions. Ce bateau reste d’ailleurs la seule variable d’ajustement capacitaire du prochain gouvernement. •

De son côté, la Marine modernise intelligemment sa flotte de surface et commande les nouveaux sous-marins Barracuda. Par contre, rien n’est dit du sort de ses 46 Rafale pendant les 2 ans de carénage du porte-avions. Ce bateau reste d’ailleurs la seule variable d’ajustement capacitaire du prochain gouvernement. •

Nous critiquons souvent, ici, la cléricature médiatique :

Nous critiquons souvent, ici, la cléricature médiatique :

• pour la confusion si fréquente qu'elle fait entre « carte de parti » et « carte de presse » ;

• pour les leçons de pseudo morale, évidemment « politiquement correcte », qu'elle ne cesse de nous asséner ;

• pour ses commentaires tendancieux, qui s'apparentent plus au bourrage de crâne qu'à l'information honnête et impartiale...

Raison de plus, lorsque, d'aventure, les censeurs qui nous désinforment laissent passer une perle dans leurs filets, pour ne pas rater l'occasion - c'est si rare - de le signaler et, pourquoi pas, de leur tirer, pour une fois, un grand coup de chapeau. Nous l'avions d'ailleurs déjà fait, par exemple, avec David Pujadas* et, aujourd'hui, nous allons le refaire, avec ce même David Pujadas, et toujours à l'occasion de son JT de 20 heures sur France 2.

Le sujet : « l’effacement des femmes » dans les rues de certains quartiers, par peur. Par peur de qui ? Mais de l'Islam, de la religion musulmane et des hommes qui la font appliquer avec rigueur : à Lyon, à Rilleux-la-Pape et pas seulement dans le 9.3 où, vous allez l'entendre, ces barbus islamistes disent carrément : « ici, tu n'es pas à Paris, tu es dans le 9.3... Ici c'est comme au bled... » ; ce qui veut dire, ici, on n'est pas en France, mais en terre d’Islam ; ici, se promener en jupe, prendre un café en terrasse, aller dans un bar, pour une femme, c'est : NON !

Ecoutez ce court reportage de France 2 (5'47"), et lisez la petite dizaine de lignes du lien qui suit la vidéo : en 2005, lors des grandes émeutes des banlieues, la classe politique lâche et bête qui nous gouverne a fait appel aux « grands frères » pour calmer les « petits jeunes » ; « on » a exclu les femmes, les mères, les parents ; résultat : les « grands frères » de l'époque, devenus hommes mûrs aujourd'hui, « tiennent » la rue, et y font régner l'ordre ; leur ordre, l'ordre islamique, comme on disait jadis, « l'ordre règne à Varsovie » : charmant !

Il faudra bien, un jour ou l'autre, que la totalité du territoire national redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d’être ; et que des pans entiers de ce territoire cessent d'être « comme au bled » : si cela est possible par des moyens pacifiques et calmement maîtrisés, ce serait l’idéal ; s'il fallait employer des moyens plus énergiques, cela s'appellerait, par exemple, une guerre de libération nationale... •

Société : quand les femmes sont indésirables dans les lieux publics

* Lutter contre la fraude sociale : eh, oui, encore faut-il, tout simplement, le vouloir...

Le Duc et la Duchesse de Vendôme avec leurs trois premiers enfants, Gaston, Antoinette et Louise-Marguerite. Désormais, le prince Joseph est venu agrandir la famille

DERNIERE MINUTE : ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU :

POUR DES RAISONS DE SECURITE L'ASSEMBLEE GENERALE PUIS LA CONFERENCE SE TIENDRONT AU MARKET PUB, 19 RUE MERIGOT, DREUX

A l'issue de l'Assemblée Générale de l'Association Gens de France, qui se tiendra au Domaine Royal de Dreux, samedi 10 décembre, une conférence et un goûter convivial seront ouverts aux personnes qui souhaiteront y participer et s'y seront inscrites.

A l'issue de l'Assemblée Générale de l'Association Gens de France, qui se tiendra au Domaine Royal de Dreux, samedi 10 décembre, une conférence et un goûter convivial seront ouverts aux personnes qui souhaiteront y participer et s'y seront inscrites.

L'après-midi débutera à 15 heures autour du Duc et de la Duchesse de Vendôme.

Programme :

A 15 heures : Conférence : « Le Sacre » par M. Pierre de Meuse, Professeur à l'Institut Catholique de Toulouse

A 16 heures : Goûter et thé convivial

Les participants pourront alors converser avec les Princes, les membres du bureau de l'association Gens de France et avec les autres membres dans une atmosphère amicale.

A 19 heures, un magnifique feu d'artifice sera tiré depuis le Domaine Royal, en l'honneur des 500 ans du beffroi, et illuminera la ville de Dreux.

Ainsi sera clôturée cet après-midi autour des Princes, à Dreux. •

Renseignements et inscriptions

Téléphone : 06 08 31 54 97

Participation : 35 € - Couples : 50 € - Etudiants ou personnes en difficulté : 10 €

Règlements : par chèque à l'ordre de Gens de France à adresser à : Gens de France, Domaine Royal, 2 square d'Aumale 28 100 Dreux

ou par PayPal - ci-dessous - avec mention « DREUX »

« L’événement politicien : la renonciation de Hollande. L’événement politique : l’anneau de Jeanne d’Arc »

Franck ABED : Bonjour. Quel fut l’événement le plus marquant de l’année 2016 pour la France ?

Franck ABED : Bonjour. Quel fut l’événement le plus marquant de l’année 2016 pour la France ?

Hilaire de CREMIERS : L’événement politicien : la renonciation de Hollande. L’événement politique : l’anneau de Jeanne d’Arc.

Franck ABED : Le peuple américain s’est donné un nouveau président en la personne de Donal Trump. Que vous inspire cette élection ? Est-ce que cela peut influencer le cours des choses en vue de la présidentielle de 2017 ?

Hilaire de CREMIERS : C’est le signe du refus populaire des fausses élites. La France connaît le même phénomène.

Franck ABED : Les primaires de la droite et du centre ont démontré l’incapacité des catholiques à peser sur le jeu démocratique, à s’organiser et à être efficaces. En choisissant le candidat Poisson qui n’avait aucune chance de gagner, tout le monde a pu constater que le vote catholique ne représentait rien ou pas grand-chose. Comprenez-vous cette faculté chronique des catholiques à faire les mauvais choix ?

Hilaire de CREMIERS : Non, le vote Fillon fut un vote traditionnel et catholique. Tout le monde le sait. Mais le système est tel qu’il ne peut jamais s’exprimer comme tel.

Franck ABED : Différents acteurs et observateurs de la vie politique française estiment que le Front National a de grandes chances de se retrouver au deuxième tour de l’élection présidentielle en 2017. Pensez-vous que cette analyse soit juste ? En admettant que oui, est-il possible que Marine Le Pen devienne le futur président de la République ?

Hilaire de CREMIERS : Oui, plus que vraisemblablement le Front national sera au deuxième tour. Il est en revanche plus que vraisemblable que tout le système empêchera Marine Le Pen de parvenir au pouvoir.

Franck ABED : François Fillon sera candidat pour Les Républicains à l’élection présidentielle de 2007. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose concernant la défense de la loi naturelle à laquelle les catholiques français sont attachés ?

Hilaire de CREMIERS : Tout dépendra de ce qu’il fera, osera et pourra faire.

Franck ABED : Etant donné que le royalisme politique est moribond, comprenez-vous les royalistes qui rejoindraient François Fillon ?

Hilaire de CREMIERS : Les royalistes ne sont pas moribonds. Ils sont libres et feront ce qu’ils jugeront le meilleur. Je parle de ceux que je connais.

Franck ABED : Selon vous est-ce que la majorité des catholiques votera pour les Républicains ou pour le Front National lors de l’élection présidentielle de 2017 ?

Hilaire de CREMIERS : Qu’est-ce que la majorité des catholiques ? Pratiquants ? Non pratiquants ? Il n’y a jamais eu de parti catholique en France, en tant que tel. Et heureusement !

Franck ABED : Ces dernières années les sujets politiques ont souvent été les mêmes : immigration, terrorisme, islam, Union Européenne, insécurité, chômage. Plus personne n’évoque la Francophonie. Comment l’expliquez-vous ?

Hilaire de CREMIERS : La France n’a plus ni diplomatie ni rayonnement. La faute au régime. La Francophonie ne rapporte plus rien aux politiciens. Ils s’en désintéressent. •

Propos recueillis le 5 décembre 2016