« 40% des Gilets jaunes sont très complotistes », s’inquiète Le Point, qui veut nous convaincre que les Français adhèrent massivement aux théories du complot, « ce conspirationnisme étant nettement plus fort [chez les opposants au Président] que dans le reste de la population ». Ce chiffre « alarmant », « glaçant », relayé par toute la presse, est tiré d’un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch qui ne doit pas être pris au sérieux¹ : entre autres défauts, ce sondage ne se préoccupe pas de toutes les théories du complot existantes² mais uniquement de celles qui sont a priori populaires – et donc plus susceptibles de toucher un public moins élevé socialement, et de définir le profil type du complotiste comme « un jeune pauvre peu diplômé » d’extrême-droite ou d’extrême-gauche qui s’informe sur les réseaux sociaux.

« 40% des Gilets jaunes sont très complotistes », s’inquiète Le Point, qui veut nous convaincre que les Français adhèrent massivement aux théories du complot, « ce conspirationnisme étant nettement plus fort [chez les opposants au Président] que dans le reste de la population ». Ce chiffre « alarmant », « glaçant », relayé par toute la presse, est tiré d’un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch qui ne doit pas être pris au sérieux¹ : entre autres défauts, ce sondage ne se préoccupe pas de toutes les théories du complot existantes² mais uniquement de celles qui sont a priori populaires – et donc plus susceptibles de toucher un public moins élevé socialement, et de définir le profil type du complotiste comme « un jeune pauvre peu diplômé » d’extrême-droite ou d’extrême-gauche qui s’informe sur les réseaux sociaux.

Pour autant, il existe un conspirationnisme chic, politiquement admis et socialement recommandé, qui sévit jusqu’au sommet même de l’État. Cela peut paraître surprenant, dans la mesure où les « théories du complot » sont généralement construites en opposition aux « thèses officielles » – et qui pourrait être davantage officiel que le président de la République ? Ensuite parce que selon une répartition des tâches bien établie le conspirationnisme est le privilège des « gens qui sont faibles, ou fragiles, ou en colère », selon la formule d’Emmanuel Macron, les élites étant par définition responsables, rationnelles et raisonnables, en bref dépositaires d’une pensée complexe. Le conspirationnisme est supposé chose trop vile pour les contaminer. Leur anti-complotisme plaiderait d’ailleurs en leur faveur, bien que l’on s’aperçoive qu’il est avant tout utilisé comme un moyen pour disqualifier un adversaire ou une opinion concurrente.

Cependant, dès que l’on a à l’esprit que le conspirationnisme est moins une idée ou un thème qu’une manière de déchiffrer le monde, on s’ouvre à la possibilité que les élites puissent partager la mentalité conspirationniste, en lui donnant une coloration particulière. En effet, le conspirationnisme met en scène un groupe agissant dans l’ombre en vue de réaliser un projet de domination. Le conspirationniste a la conviction que la marche du monde est contrôlable et que tous les événements fâcheux, sans lien apparent, ont une cause unique cachée, se rapportent à un projet maléfique et s’expliquent par lui. Un bouc émissaire incarne ce mal et est désigné responsable des événements négatifs.

Le complot russe

Avant même l’élection présidentielle, le candidat Macron et son équipe de campagne avaient désigné leur bouc émissaire. Le 14 février 2017, Richard Ferrand, alors secrétaire général d’En Marche !, publiait dans Le Monde une tribune intitulée « Ne laissons pas la Russie déstabiliser la présidentielle en France ! » En cause, les cyberattaques contre son mouvement en provenance… d’Ukraine – « comme par hasard cela vient des frontières russes » : outre qu’une pareille déclaration revient à juger la Russie responsable des agissements ayant lieu dans les quatorze pays qui lui sont voisins, on soulignera le faussement ironique « comme par hasard » qui traduit la connaissance du complot -, les déclarations de Julian Assange à propos d’informations qu’il disposerait sur Macron et, enfin, la « volonté d’influencer l’élection » prêtée à Russia Today et à Sputnik, c’est-à-dire leur refus de participer au concert de louanges médiatique.

Avant même l’élection présidentielle, le candidat Macron et son équipe de campagne avaient désigné leur bouc émissaire. Le 14 février 2017, Richard Ferrand, alors secrétaire général d’En Marche !, publiait dans Le Monde une tribune intitulée « Ne laissons pas la Russie déstabiliser la présidentielle en France ! » En cause, les cyberattaques contre son mouvement en provenance… d’Ukraine – « comme par hasard cela vient des frontières russes » : outre qu’une pareille déclaration revient à juger la Russie responsable des agissements ayant lieu dans les quatorze pays qui lui sont voisins, on soulignera le faussement ironique « comme par hasard » qui traduit la connaissance du complot -, les déclarations de Julian Assange à propos d’informations qu’il disposerait sur Macron et, enfin, la « volonté d’influencer l’élection » prêtée à Russia Today et à Sputnik, c’est-à-dire leur refus de participer au concert de louanges médiatique.

L’affaire Benalla est une nouvelle occasion pour la Macronie d’agiter le spectre de l’influence russe. L’écho considérable que le scandale rencontre sur Twitter (4,5 millions de tweets en français postés par plus de 270 000 utilisateurs différents) laisse apparaître que 1 % des comptes a publié 47 % du contenu. Qu’une ONG belge, DisinfoLab, émette l’hypothèse de comptes pro-Mélenchon, pro-RN ou russophiles (et non russes, ce qui sous-entend que partager des articles de RT ou de Sputnik revient à travailler pour la Russie), il n’en fallait pas davantage pour que la majorité se mette à dénoncer une manipulation russe. Que DisinfoLab ait finalement conclu à l’absence de preuve d’une tentative d’ingérence organisée, que l’influence des robots ait été infinitésimale ou que des spécialistes en communication politique en ligne aient estimé qu’il n’y avait pas lieu d’y voir la main des Russes, aura en revanche laissé indifférents les macronistes.

Lorsqu’en décembre 2018 le JDD demande : « La Russie est-elle derrière de faux comptes qui attisent la contestation sur les réseaux sociaux ? », il ne fait que mettre un point d’interrogation là où Macron n’a aucune incertitude : « Dans l’affaire Benalla comme [dans celle des] Gilets jaunes, la fachosphère, la gauchosphère, la russosphère représentent 90 % des mouvements sur Internet », ce qui prouve que « ce mouvement est fabriqué par des groupes qui manipulent » (Le Point, 1/02/2019). Les Gilets jaunes sont « conseillés » par l’étranger, ça saute aux yeux : « Regardez, à partir de décembre, les mouvements sur Internet, ce n’est plus BFM qui est en tête, c’est Russia Today ».

Lorsqu’en décembre 2018 le JDD demande : « La Russie est-elle derrière de faux comptes qui attisent la contestation sur les réseaux sociaux ? », il ne fait que mettre un point d’interrogation là où Macron n’a aucune incertitude : « Dans l’affaire Benalla comme [dans celle des] Gilets jaunes, la fachosphère, la gauchosphère, la russosphère représentent 90 % des mouvements sur Internet », ce qui prouve que « ce mouvement est fabriqué par des groupes qui manipulent » (Le Point, 1/02/2019). Les Gilets jaunes sont « conseillés » par l’étranger, ça saute aux yeux : « Regardez, à partir de décembre, les mouvements sur Internet, ce n’est plus BFM qui est en tête, c’est Russia Today ».

Le complot russe comme clef d’explication universelle des difficultés rencontrées par Macron peut prêter à sourire. Télérama ne s’en prive pas : à propos d’un échange âpre entre Macron et les élus d’outre-Mer portant sur un insecticide, dans le cadre du grand débat national, l’hebdomadaire ironise sur « cette histoire de chlordécone, […] complot de la russosphère antillaise pour déstabiliser notre Président ». Il faut toutefois noter que cette obsession d’une influence russe maléfique connaît une bienheureuse exception : alors que, selon Médiapart, Alexandre Benalla a été, depuis l’Élysée, l’architecte de contrats avec deux oligarques russes, dont Iskander Makhmudov, réputé proche de Poutine et soupçonné de liens mafieux, l’ouverture par le parquet national financier d’une enquête pour corruption n’a pas eu l’heur de déclencher une réaction de Jupiter et de sa galaxie, sinon celle, railleuse, de Christophe Castaner, évoquant une « affaire de cornecul ».

La prolifération des complots

Pour nos élites, il n’existe pas seulement des complots de l’étranger, il y a aussi des complots intérieurs, bien que la frontière qui les sépare soit purement formelle. Depuis peu, les Russes doivent partager le rôle de bouc émissaire avec les fameux extrêmes qui se rejoignent. Macron a ainsi estimé que Christophe Dettinger « a été briefé par un avocat d’extrême-gauche. Ça se voit ! Le type, il n’a pas les mots d’un Gitan. Il n’a pas les mots d’un boxeur gitan ». Plus encore, l’extrême-droite est désignée coupable d’un commun accord entre les responsables de LREM et ceux de la gauche institutionnelle, ce qu’illustre parfaitement le communiqué de la CGT s’inquiétant des « ressorts obscurs d’une colère » pour laquelle l’extrême-droite serait à la manœuvre. Quoi qu’il en soit, les extrêmes ont partie liée avec des « puissances étrangères », notamment les responsables italiens, selon Marlène Schiappa qui prétend, au micro de France Inter (9/01/2019), qu’ils ont peut-être « financé les casseurs ». Sur quels éléments s’appuie-t-elle ? Nous ne le saurons pas. Et l’Italie de rejoindre l’axe du Mal.

Pour nos élites, il n’existe pas seulement des complots de l’étranger, il y a aussi des complots intérieurs, bien que la frontière qui les sépare soit purement formelle. Depuis peu, les Russes doivent partager le rôle de bouc émissaire avec les fameux extrêmes qui se rejoignent. Macron a ainsi estimé que Christophe Dettinger « a été briefé par un avocat d’extrême-gauche. Ça se voit ! Le type, il n’a pas les mots d’un Gitan. Il n’a pas les mots d’un boxeur gitan ». Plus encore, l’extrême-droite est désignée coupable d’un commun accord entre les responsables de LREM et ceux de la gauche institutionnelle, ce qu’illustre parfaitement le communiqué de la CGT s’inquiétant des « ressorts obscurs d’une colère » pour laquelle l’extrême-droite serait à la manœuvre. Quoi qu’il en soit, les extrêmes ont partie liée avec des « puissances étrangères », notamment les responsables italiens, selon Marlène Schiappa qui prétend, au micro de France Inter (9/01/2019), qu’ils ont peut-être « financé les casseurs ». Sur quels éléments s’appuie-t-elle ? Nous ne le saurons pas. Et l’Italie de rejoindre l’axe du Mal.

La présidence, en déficit de confiance, a également trouvé un bouc émissaire idéal à la crise des Gilets jaunes en dénonçant l’omnipotence de la technocratie (Le Figaro, 14/01/2019) : tout est de la faute de « Bercy », mystérieux Léviathan qui empêche les Français de connaître le bonheur. Les conseillers de l’Élysée ont ainsi mis en cause « l’inspecteur des finances sortant de l’ENA qui décide de tout, alors qu’il n’a jamais mis un pied sur le terrain », symbole d’« une fonction publique toute-puissante ». Il serait vain de croire que les complots ne visent que la France. Macron en est conscient et, à la dénonciation du complot étranger, il substitue le temps d’un instant celle du complot à l’étranger, affirmant que le référendum britannique sur la sortie de l’Union européenne avait été « manipulé » et qu’on avait « menti aux gens » (Le Parisien, 15/01/2019). L’accusation est grave. On ne saura malheureusement pas qui elle visait ni sur quoi elle se fondait, les « Décodeurs » du Monde ayant oublié d’enquêter.

Finalement, ce conspirationnisme élitaire peut être l’expression d’un machiavélisme, la Macronie surfant sur l’idée que les Français seraient complotistes pour rappeler à l’ordre les journalistes : « Ce mouvement [les Gilets jaunes] est fabriqué par des groupes qui manipulent, et deux jours après, ça devient un sujet dans la presse quotidienne nationale et dans les hebdos ». Pour parer à ces manipulations, les médias doivent « hiérarchiser ce qui, dans l’info, est accessoire et ce qui est important ». À charge pour Benjamin Griveaux de le déterminer. La manipulation n’est d’ailleurs pas à sens unique puisque, le 8 février, le porte-parole du gouvernement a accusé les médias d’alimenter les croyances complotistes dans l’opinion, au sujet de l’affaire Benalla et de la question de l’indépendance de la justice.

La dénonciation d’un complot fictif est aussi la réaction des vaincus de l’histoire. L’insatisfaction éprouvée à l’égard de l’évolution du monde – en l’occurrence, l’opposition croissante des peuples au mondialisme – est un carburant du conspirationnisme. Les éventuelles défaillances de la société ou les échecs répétés des politiques gouvernementales ne peuvent en être la cause, seule une influence maligne peut l’expliquer. À cet égard, l’histoire de la taxe carbone est exemplaire : deux mois après son abrogation par le Premier ministre et alors même qu’elle est à l’origine de la mobilisation des Gilets jaunes à laquelle il n’a toujours pas été mis un terme, le ministre François de Rugy et les secrétaires d’État Brune Poirson et Emmanuelle Wargon militent ouvertement pour son retour (Le Figaro, 12/02/2019). C’est une mesure excellente, et si elle a suscité des oppositions, qui ont été « entendues », c’est par manque de « pédagogie », dont ont profité des manipulateurs. En effet, il est impensable que les Français s’opposent à la taxe carbone, imaginée par ceux-qui-savent. Outre qu’elle permet de ne pas avoir à réévaluer ses présupposés en prenant en compte le réel, l’explication conspirationniste offre l’avantage de donner du sens à l’événement, et donc de consoler, de justifier sa position malheureuse de victime subissant les événements, ne parvenant pas à faire preuve d’initiative – il n’est plus question de maître des horloges –, incapable d’être force de transformation. En somme, le conspirationnisme macronien serait un symptôme d’impuissance politique, aveu élégamment maquillé. ■

La dénonciation d’un complot fictif est aussi la réaction des vaincus de l’histoire. L’insatisfaction éprouvée à l’égard de l’évolution du monde – en l’occurrence, l’opposition croissante des peuples au mondialisme – est un carburant du conspirationnisme. Les éventuelles défaillances de la société ou les échecs répétés des politiques gouvernementales ne peuvent en être la cause, seule une influence maligne peut l’expliquer. À cet égard, l’histoire de la taxe carbone est exemplaire : deux mois après son abrogation par le Premier ministre et alors même qu’elle est à l’origine de la mobilisation des Gilets jaunes à laquelle il n’a toujours pas été mis un terme, le ministre François de Rugy et les secrétaires d’État Brune Poirson et Emmanuelle Wargon militent ouvertement pour son retour (Le Figaro, 12/02/2019). C’est une mesure excellente, et si elle a suscité des oppositions, qui ont été « entendues », c’est par manque de « pédagogie », dont ont profité des manipulateurs. En effet, il est impensable que les Français s’opposent à la taxe carbone, imaginée par ceux-qui-savent. Outre qu’elle permet de ne pas avoir à réévaluer ses présupposés en prenant en compte le réel, l’explication conspirationniste offre l’avantage de donner du sens à l’événement, et donc de consoler, de justifier sa position malheureuse de victime subissant les événements, ne parvenant pas à faire preuve d’initiative – il n’est plus question de maître des horloges –, incapable d’être force de transformation. En somme, le conspirationnisme macronien serait un symptôme d’impuissance politique, aveu élégamment maquillé. ■

1. Nous renvoyons à la critique d’Olivier Berruyer, « Analyse du Sondage “Êtes-vous un con ?” de Conspiracy Watch », publiée sur le blog Les Crises.

2. Il est question de Big Pharma, de l’implication américaine dans les attentats du 11 septembre 2001 ou du complot sioniste mondial, et non de Trump comme agent russe, de l’équipement télécoms Huawei comme espion chinois ou de l’obsolescence programmée.

L'homme contemporain sent bien la sécheresse spirituelle de son époque mais, si on lui offre l'occasion de renouer avec les grandes œuvres sans que l'exercice ne soit péniblement scolaire, il peut soudainement s'animer comme un assoiffé dans le désert qui vient enfin de trouver une oasis. La modernité peut abrutir l'homme, elle peut l'ensevelir sous l'insignifiance la plus toxique, mais une part de lui demeure capable d'émerveillement, pour peu qu'on le place devant une représentation ou une autre de la beauté, et plus encore s'il s'agit de la beauté de la langue. On a beau proscrire la mélancolie et la nostalgie, en

L'homme contemporain sent bien la sécheresse spirituelle de son époque mais, si on lui offre l'occasion de renouer avec les grandes œuvres sans que l'exercice ne soit péniblement scolaire, il peut soudainement s'animer comme un assoiffé dans le désert qui vient enfin de trouver une oasis. La modernité peut abrutir l'homme, elle peut l'ensevelir sous l'insignifiance la plus toxique, mais une part de lui demeure capable d'émerveillement, pour peu qu'on le place devant une représentation ou une autre de la beauté, et plus encore s'il s'agit de la beauté de la langue. On a beau proscrire la mélancolie et la nostalgie, en  expliquant que rien n'était mieux avant, il n'en demeure pas moins que le sentiment de la perte hante notre temps. Arrive un jour où la chose devient intolérable même au commun des mortels. Il commence alors à chercher à tâtons. Il vient de découvrir la question du sens et devine qu'il ne trouvera pas une réponse satisfaisante en s'enfermant dans le présent.

expliquant que rien n'était mieux avant, il n'en demeure pas moins que le sentiment de la perte hante notre temps. Arrive un jour où la chose devient intolérable même au commun des mortels. Il commence alors à chercher à tâtons. Il vient de découvrir la question du sens et devine qu'il ne trouvera pas une réponse satisfaisante en s'enfermant dans le présent. absolument unique à la littérature. Elle y voit une manière privilégiée d'aborder l'expérience humaine, mille fois plus riche que le savoir construit par les «sciences sociales». La France est ce pays où la littérature n'est pas qu'un divertissement sophistiqué mais une manière d'aborder l'existence. La plus universelle, car c'est ainsi que la France parle au monde. Rendu au sommet, Luchini rend à son peuple son héritage littéraire. Comme on dit platement, il démocratise un savoir essentiel, il éveille peut-être même quelques vocations littéraires. On imagine très facilement un spectateur rentrer chez lui après Poésie ? et chercher dans sa bibliothèque un grand livre qu'il regrette de ne pas avoir terminé.

absolument unique à la littérature. Elle y voit une manière privilégiée d'aborder l'expérience humaine, mille fois plus riche que le savoir construit par les «sciences sociales». La France est ce pays où la littérature n'est pas qu'un divertissement sophistiqué mais une manière d'aborder l'existence. La plus universelle, car c'est ainsi que la France parle au monde. Rendu au sommet, Luchini rend à son peuple son héritage littéraire. Comme on dit platement, il démocratise un savoir essentiel, il éveille peut-être même quelques vocations littéraires. On imagine très facilement un spectateur rentrer chez lui après Poésie ? et chercher dans sa bibliothèque un grand livre qu'il regrette de ne pas avoir terminé. Luchini incarne la France comme patrie littéraire. Il est inimaginable ailleurs dans le monde, comme quoi les cultures ne sont pas interchangeables. La France est ce pays tout à fait singulier qui a fait de la maîtrise de la langue le plus grand des arts. Plus encore, elle a su lier ceux qui la composent par l'art de la conversation. Luchini joue avec son public. Il se moque gentiment de son inculture mais, au même moment, il lui montre que les grands textes ne sont pas inaccessibles, pour peu qu'on s'y plonge. Plus encore, il montre, sans jamais verser dans la lourdeur pédagogique, comment ces textes éclairent nos vies. C'est justement pour cela qu'il s'agit de textes classiques. Il sait incarner la part éternellement vivante des grands

Luchini incarne la France comme patrie littéraire. Il est inimaginable ailleurs dans le monde, comme quoi les cultures ne sont pas interchangeables. La France est ce pays tout à fait singulier qui a fait de la maîtrise de la langue le plus grand des arts. Plus encore, elle a su lier ceux qui la composent par l'art de la conversation. Luchini joue avec son public. Il se moque gentiment de son inculture mais, au même moment, il lui montre que les grands textes ne sont pas inaccessibles, pour peu qu'on s'y plonge. Plus encore, il montre, sans jamais verser dans la lourdeur pédagogique, comment ces textes éclairent nos vies. C'est justement pour cela qu'il s'agit de textes classiques. Il sait incarner la part éternellement vivante des grands  textes. Au fil des ans, Luchini a lu devant public La Fontaine, Molière, Rimbaud, Céline, Muray, Labiche, et, dans son plus récent spectacle, il croise de nombreux auteurs pour penser notre rapport à l'argent.

textes. Au fil des ans, Luchini a lu devant public La Fontaine, Molière, Rimbaud, Céline, Muray, Labiche, et, dans son plus récent spectacle, il croise de nombreux auteurs pour penser notre rapport à l'argent. médiatiques de l'époque. Même quand il fait le pitre, il éduque. Ce n'est pas donné à tous de délirer avec tant d'esprit. À travers cela, Luchini se permet de nommer la bêtise des Modernes en se moquant de leur instinct grégaire, qui les pousse à se rassembler en troupeau pour sentir qu'ils existent un peu. On sent bien qu'il parle un peu de nous, et pourtant, on applaudit. Comme quoi la vraie culture demeure irrésistible et sait dire aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Luchini, plus qu'un acteur, est peut-être le dernier des moralistes. ■

médiatiques de l'époque. Même quand il fait le pitre, il éduque. Ce n'est pas donné à tous de délirer avec tant d'esprit. À travers cela, Luchini se permet de nommer la bêtise des Modernes en se moquant de leur instinct grégaire, qui les pousse à se rassembler en troupeau pour sentir qu'ils existent un peu. On sent bien qu'il parle un peu de nous, et pourtant, on applaudit. Comme quoi la vraie culture demeure irrésistible et sait dire aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Luchini, plus qu'un acteur, est peut-être le dernier des moralistes. ■  Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

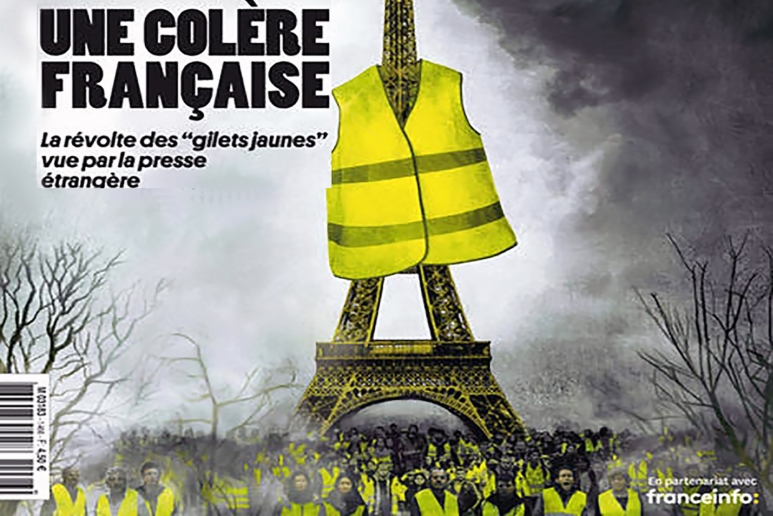

Avez-vous remarqué que le verbe entendre n'a jamais été aussi prononcé que dans les trois ou quatre mois que nous venons de vivre ? Le président de la République « entendait » la révolte des Gilets jaunes qui, au moins dans leurs commencements, disaient à grand fracas et parfois à haut risque, la colère des Français. Mais le Premier ministre aussi a fini par les « entendre » lui aussi, malgré qu'il en ait très certainement, et les ministres, les porte-parole, les parlementaires et même les journalistes, trop heureux que le tohu-bohu de la rue leur rapporte cet audimat si nécessaire ... tout ce beau monde détesté des Gilets jaunes et de nombre de Français entendait. De façon répétitive et mécanique. Comme lorsqu'on a un tic. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire qui ne fût pas du vent ?

Avez-vous remarqué que le verbe entendre n'a jamais été aussi prononcé que dans les trois ou quatre mois que nous venons de vivre ? Le président de la République « entendait » la révolte des Gilets jaunes qui, au moins dans leurs commencements, disaient à grand fracas et parfois à haut risque, la colère des Français. Mais le Premier ministre aussi a fini par les « entendre » lui aussi, malgré qu'il en ait très certainement, et les ministres, les porte-parole, les parlementaires et même les journalistes, trop heureux que le tohu-bohu de la rue leur rapporte cet audimat si nécessaire ... tout ce beau monde détesté des Gilets jaunes et de nombre de Français entendait. De façon répétitive et mécanique. Comme lorsqu'on a un tic. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire qui ne fût pas du vent ? Cela est si vrai qu'après avoir reconnu compréhensible et même légitime la colère des Gilets jaunes, l'on redevint critique sitôt que leur mouvement eut commencé à faiblir et le soutien des Français à s'effriter. Pour le discréditer, les casseurs, Blacks Blocs et Antifas, les racailles de banlieue, les pillards des cités avaient été laissés libres d'agresser, de casser et de piller. Les Gilets jaunes en porteraient la responsabilité... Les porte-parole et les médias - ce qui revient un peu au même - s'en sont chargés. Le ministre de l'Intérieur - si soucieux d'éviter tout amalgame aux musulmans vivant en France – n’a pas eu ce genre de délicatesse envers les Gilets jaunes. Il a usé contre eux de mauvais stratagèmes. Nécessité fait loi.

Cela est si vrai qu'après avoir reconnu compréhensible et même légitime la colère des Gilets jaunes, l'on redevint critique sitôt que leur mouvement eut commencé à faiblir et le soutien des Français à s'effriter. Pour le discréditer, les casseurs, Blacks Blocs et Antifas, les racailles de banlieue, les pillards des cités avaient été laissés libres d'agresser, de casser et de piller. Les Gilets jaunes en porteraient la responsabilité... Les porte-parole et les médias - ce qui revient un peu au même - s'en sont chargés. Le ministre de l'Intérieur - si soucieux d'éviter tout amalgame aux musulmans vivant en France – n’a pas eu ce genre de délicatesse envers les Gilets jaunes. Il a usé contre eux de mauvais stratagèmes. Nécessité fait loi.

L’article de Jean-Francis Pécresse, paru dans Les échos (vendredi 22 février 2019), est tristement révélateur (et laudateur !) des appétits et des intentions du « capitalisme vert » qui n’est jamais que le même capitalisme « mondialisationniste » qui a gaspillé les ressources de la planète et ne raisonne qu’en termes de profits et de dividendes, selon la sinistre logique franklinienne du « Time is money ». Bien sûr, il se cache derrière le « consumérisme, défenseur des consommateurs », et il fera illusion, sans doute, profitant de la paresse intellectuelle d’un vaste public qui ne demande qu’à consommer encore et toujours en se donnant une vague bonne conscience « écologiste » (sic !). Et M. Pécresse, en bon libéral, nous fera encore et toujours le coup du « libre choix » qui, à bien y regarder, n’est jamais que le choix que le système agroalimentaire fera pour vous, « pour votre bien », forcément et faussement, en définitive… Eternelle ruse du globalitarisme !

L’article de Jean-Francis Pécresse, paru dans Les échos (vendredi 22 février 2019), est tristement révélateur (et laudateur !) des appétits et des intentions du « capitalisme vert » qui n’est jamais que le même capitalisme « mondialisationniste » qui a gaspillé les ressources de la planète et ne raisonne qu’en termes de profits et de dividendes, selon la sinistre logique franklinienne du « Time is money ». Bien sûr, il se cache derrière le « consumérisme, défenseur des consommateurs », et il fera illusion, sans doute, profitant de la paresse intellectuelle d’un vaste public qui ne demande qu’à consommer encore et toujours en se donnant une vague bonne conscience « écologiste » (sic !). Et M. Pécresse, en bon libéral, nous fera encore et toujours le coup du « libre choix » qui, à bien y regarder, n’est jamais que le choix que le système agroalimentaire fera pour vous, « pour votre bien », forcément et faussement, en définitive… Eternelle ruse du globalitarisme ! Et tout cela est annoncé et écrit par M. Pécresse sous le titre « Industrialiser le bio pour le démocratiser», qui nous rappelle, a contrario, la colère de Georges Bernanos qui avait bien saisi que la démocratie politique, celle qui se dit « représentative » dans nos sociétés contemporaines et loin des modèles antiques ou médiévaux, n’est rien d’autre que le règne légal du capitalisme, bien loin des libertés souhaitables et nécessaires des peuples de France. Il semble que les écologistes intégraux aient, aujourd’hui comme demain, le devoir de défendre le modèle d’une agriculture biologique fondé principalement*** sur les petites unités, familiales ou villageoises, et sur la volonté de « redéploiement rural » sur notre territoire national, condition de la vie et de la respiration de notre nation, sans méconnaître pour autant mais sans forcément valoriser la métropolisation « jacobine » qui, depuis quelques décennies, « dessèche » la France…

Et tout cela est annoncé et écrit par M. Pécresse sous le titre « Industrialiser le bio pour le démocratiser», qui nous rappelle, a contrario, la colère de Georges Bernanos qui avait bien saisi que la démocratie politique, celle qui se dit « représentative » dans nos sociétés contemporaines et loin des modèles antiques ou médiévaux, n’est rien d’autre que le règne légal du capitalisme, bien loin des libertés souhaitables et nécessaires des peuples de France. Il semble que les écologistes intégraux aient, aujourd’hui comme demain, le devoir de défendre le modèle d’une agriculture biologique fondé principalement*** sur les petites unités, familiales ou villageoises, et sur la volonté de « redéploiement rural » sur notre territoire national, condition de la vie et de la respiration de notre nation, sans méconnaître pour autant mais sans forcément valoriser la métropolisation « jacobine » qui, depuis quelques décennies, « dessèche » la France…

François Bel-Ker est secrétaire général de l’Action Française. Le site ami Le Rouge et le Noir l’a interrogé sur le mouvement des Gilets jaunes. Voici ses réponses. LFAR

François Bel-Ker est secrétaire général de l’Action Française. Le site ami Le Rouge et le Noir l’a interrogé sur le mouvement des Gilets jaunes. Voici ses réponses. LFAR

– Ah ben écoutez, on est en plein dans le Grand Débat.

– Ah ben écoutez, on est en plein dans le Grand Débat. Pourquoi débattre, en effet ? Les Français ont perdu toute confiance dans la parole des politiques, comme le démontrent à l’envi les enquêtes du Cevipof, et ne font pas confiance au Grand Débat National pour changer quoi que ce soit. Ils savent que pour Macron et ses premiers de cordée ils ne sont que des Gaulois réfractaires et grincheux, des masses apathiques dont on doit fabriquer le consentement², quitte à les rééduquer. Le Grand Débat National est d’abord et avant tout, et au final, un outil de communication pour mettre en scène ce consentement.

Pourquoi débattre, en effet ? Les Français ont perdu toute confiance dans la parole des politiques, comme le démontrent à l’envi les enquêtes du Cevipof, et ne font pas confiance au Grand Débat National pour changer quoi que ce soit. Ils savent que pour Macron et ses premiers de cordée ils ne sont que des Gaulois réfractaires et grincheux, des masses apathiques dont on doit fabriquer le consentement², quitte à les rééduquer. Le Grand Débat National est d’abord et avant tout, et au final, un outil de communication pour mettre en scène ce consentement. Or donc Emmanuel Macron, son gouvernement et leurs suites arpentent le territoire en longues caravanes de véhicules sombres, tombent la veste et expliquent, à Gargilesse-Dampierre (« en plein centre de la France », comme le note avec ravissement Ouest-France, étonné qu’on s’aventure si profond), à Grand Bourgtheroulde ou à Etang-sur-Aurroux, qu’il faut comprendre, et donc accepter. Les gendarmes verrouillant chaque village ainsi investi, pas un manifestant ne vient troubler les exposés lumineux du Président et ses maximes toutes simples : « Je pense que tout le monde doit revenir à la raison et le moment est venu de revenir à une saine raison ».

Or donc Emmanuel Macron, son gouvernement et leurs suites arpentent le territoire en longues caravanes de véhicules sombres, tombent la veste et expliquent, à Gargilesse-Dampierre (« en plein centre de la France », comme le note avec ravissement Ouest-France, étonné qu’on s’aventure si profond), à Grand Bourgtheroulde ou à Etang-sur-Aurroux, qu’il faut comprendre, et donc accepter. Les gendarmes verrouillant chaque village ainsi investi, pas un manifestant ne vient troubler les exposés lumineux du Président et ses maximes toutes simples : « Je pense que tout le monde doit revenir à la raison et le moment est venu de revenir à une saine raison ». Ce qui ressort de plus clair, c’est que tout le monde a envie de parler et que personne n’était capable d’écouter véritablement : la France rurale, celles des périphéries oubliées, arrive en tête des réunions organisées, ce qui explique que Macron s’y catapulte régulièrement, la fiscalité est en tête des propositions (dans les discussions et sur la plateforme numérique), ce qui n’explique pas que les députés rivalisent encore de projets de taxes, et les cartes extrapolées à partir des contributions en ligne montrent bien qu’en dehors des métropoles, se déplacer autrement qu’en voiture est impossible. Un indice de la manière dont le Grand Débat va être utilisé est donné dans une statistique publiée par Le Figaro le 13 février : 73% des contributeurs répondent « oui » à la question « faut-il instaurer une contrepartie aux différentes allocations de solidarité ? »… proposition immédiatement testée par Édouard Philippe, le 15 février, lors d’une réunion avec des élus locaux et des dirigeants de PME à Plomordiern. Le Premier ministre avait expliqué que le Grand Débat devrait « déboucher sur des traductions concrètes dans la vie quotidienne de nos compatriotes ». Attendons de voir les données finales, mais Édouard Philippe, pour le moment, n’a rien fait des 89,9% qui pensent qu’il faut « revoir le fonctionnement et la formation des administrations ».

Ce qui ressort de plus clair, c’est que tout le monde a envie de parler et que personne n’était capable d’écouter véritablement : la France rurale, celles des périphéries oubliées, arrive en tête des réunions organisées, ce qui explique que Macron s’y catapulte régulièrement, la fiscalité est en tête des propositions (dans les discussions et sur la plateforme numérique), ce qui n’explique pas que les députés rivalisent encore de projets de taxes, et les cartes extrapolées à partir des contributions en ligne montrent bien qu’en dehors des métropoles, se déplacer autrement qu’en voiture est impossible. Un indice de la manière dont le Grand Débat va être utilisé est donné dans une statistique publiée par Le Figaro le 13 février : 73% des contributeurs répondent « oui » à la question « faut-il instaurer une contrepartie aux différentes allocations de solidarité ? »… proposition immédiatement testée par Édouard Philippe, le 15 février, lors d’une réunion avec des élus locaux et des dirigeants de PME à Plomordiern. Le Premier ministre avait expliqué que le Grand Débat devrait « déboucher sur des traductions concrètes dans la vie quotidienne de nos compatriotes ». Attendons de voir les données finales, mais Édouard Philippe, pour le moment, n’a rien fait des 89,9% qui pensent qu’il faut « revoir le fonctionnement et la formation des administrations ». À peine les réunions terminées et la plateforme fermée, le 15 mars, dix-huit conférences régionales citoyennes (15-16 et 22-23 mars) auront lieu, avant la conférence « dédiée et ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans » (début avril). Le dépouillement des contributions aura commencé, avec le délicat exercice de rédaction des synthèses. En gros, c’est très simple : tout le monde pourra produire la sienne. Comme le rappelle le journal Marianne, « la CNDP préconisait d’avoir recours “à un ou plusieurs laboratoires de recherche pour effectuer une analyse lexicométrique de toutes les données ainsi que des notes de synthèse” ». Ce seront les sociétés Opinion Way (institut de sondage) et Cognito (analyse sémantique), entre autres, qui s’en chargeront. La seconde avait déjà eu pour mission de « numériser et de décrypter 5% des cahiers de doléances mis à disposition dans 5 000 mairies par l’association des maires ruraux de France (ARMF) au mois de décembre » : on voit que la tendance est plus prisée que l’exhaustivité, et on comprend mieux qu’en ligne le site du Grand Débat oriente très précisément les réponses possibles, pour que le traitement statistique (un algorithme repérant des mots clés… choisis par qui ?) prenne le pas sur l’analyse des contributions ouvertes, même si les cinq garants du Grand Débat jurent le contraire… sans être capables de former en la matière autre chose que des vœux pieux. Là comme ailleurs, Macron garde la main et continuera son exercice funambulesque du en-même-temps.

À peine les réunions terminées et la plateforme fermée, le 15 mars, dix-huit conférences régionales citoyennes (15-16 et 22-23 mars) auront lieu, avant la conférence « dédiée et ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans » (début avril). Le dépouillement des contributions aura commencé, avec le délicat exercice de rédaction des synthèses. En gros, c’est très simple : tout le monde pourra produire la sienne. Comme le rappelle le journal Marianne, « la CNDP préconisait d’avoir recours “à un ou plusieurs laboratoires de recherche pour effectuer une analyse lexicométrique de toutes les données ainsi que des notes de synthèse” ». Ce seront les sociétés Opinion Way (institut de sondage) et Cognito (analyse sémantique), entre autres, qui s’en chargeront. La seconde avait déjà eu pour mission de « numériser et de décrypter 5% des cahiers de doléances mis à disposition dans 5 000 mairies par l’association des maires ruraux de France (ARMF) au mois de décembre » : on voit que la tendance est plus prisée que l’exhaustivité, et on comprend mieux qu’en ligne le site du Grand Débat oriente très précisément les réponses possibles, pour que le traitement statistique (un algorithme repérant des mots clés… choisis par qui ?) prenne le pas sur l’analyse des contributions ouvertes, même si les cinq garants du Grand Débat jurent le contraire… sans être capables de former en la matière autre chose que des vœux pieux. Là comme ailleurs, Macron garde la main et continuera son exercice funambulesque du en-même-temps.

L'Algérie est donc au bord du gouffre, à deux doigts d’une explosion annoncée et quoique ce pays nous soit devenu étranger - étranger d'une drôle de façon tout de même - il n'est pas douteux que la France a beaucoup à redouter des événements qui se profilent.

L'Algérie est donc au bord du gouffre, à deux doigts d’une explosion annoncée et quoique ce pays nous soit devenu étranger - étranger d'une drôle de façon tout de même - il n'est pas douteux que la France a beaucoup à redouter des événements qui se profilent.

On peut en effet se demander pourquoi, devant bien en prévoir les exigences, les gouvernements français, qui se sont succédé sous les présidences de MM. Mitterrand à Chirac dans les années 90, ont fait le choix de l’euro. Que ce soit illusion sur notre capacité de résilience ou idéologie européiste, le résultat est le même. On a voulu penser que l’Allemagne, soucieuse de sa réunification, donnait ainsi des gages en sacrifiant son mark sur l’autel de l’union alors qu’en réalité, vu la solidité structurelle de son tissu industriel, elle ne pouvait que profiter de la nouvelle donne - gagnant ainsi sur les deux tableaux. Aujourd’hui, la France est dans le piège : sortir de l’euro serait très risqué ; y rester dans les conditions actuelles l’est sans doute tout autant.

On peut en effet se demander pourquoi, devant bien en prévoir les exigences, les gouvernements français, qui se sont succédé sous les présidences de MM. Mitterrand à Chirac dans les années 90, ont fait le choix de l’euro. Que ce soit illusion sur notre capacité de résilience ou idéologie européiste, le résultat est le même. On a voulu penser que l’Allemagne, soucieuse de sa réunification, donnait ainsi des gages en sacrifiant son mark sur l’autel de l’union alors qu’en réalité, vu la solidité structurelle de son tissu industriel, elle ne pouvait que profiter de la nouvelle donne - gagnant ainsi sur les deux tableaux. Aujourd’hui, la France est dans le piège : sortir de l’euro serait très risqué ; y rester dans les conditions actuelles l’est sans doute tout autant. Certains penseront que ce sont là les inconséquences fâcheuses d’un temps politique révolu. Qu’on se détrompe. Nous avons un exemple très actuel et très inquiétant pour l’avenir, car cela pourrait aussi nous coûter très cher. En janvier, l’annonce du désengagement de Casil Europe, l’actionnaire chinois (49,99%) de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, lequel actionnaire prétend désormais récupérer 500 millions d’euros (soit un gain d’environ 200 millions par rapport au prix d’achat de 2015), a prouvé que l’opération de privatisation (avalisée en son temps par M. Macron, alors ministre de l’Economie) risque de tourner au fiasco. L’inquiétant est que la leçon n’en soit pas tirée au plus haut niveau de l’Etat puisque M. Macron, nouvelle loi PACTE à l’appui, persiste dans son idéologie libérale de désengagement de l’Etat en privatisant d’autres sites stratégiques comme (et ce n’est qu’un exemple) Aéroports de Paris. L’opération de concession à un groupe privé pour soixante-dix années constituerait non seulement un non-sens économique et financier (pour quelques milliards d’euros, l’entreprise florissante qui rapporte jusqu’à 200 millions par an à l’État profitera à des investisseurs privés qu’il faudra encore dédommager à terme), mais aussi un non-sens sécuritaire (Aéroports de Paris est avec cent millions de passagers par an notre plus importante frontière et on ne peut raisonnablement imaginer que l’opérateur privé, qui ne recherche que le profit, ne privilégiera pas le commercial au détriment de la sécurité). Ce fol entêtement idéologique et libéral se cache derrière une motivation apparente dérisoire (gain immédiat de quelques milliards d’euros pour l’Etat).

Certains penseront que ce sont là les inconséquences fâcheuses d’un temps politique révolu. Qu’on se détrompe. Nous avons un exemple très actuel et très inquiétant pour l’avenir, car cela pourrait aussi nous coûter très cher. En janvier, l’annonce du désengagement de Casil Europe, l’actionnaire chinois (49,99%) de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, lequel actionnaire prétend désormais récupérer 500 millions d’euros (soit un gain d’environ 200 millions par rapport au prix d’achat de 2015), a prouvé que l’opération de privatisation (avalisée en son temps par M. Macron, alors ministre de l’Economie) risque de tourner au fiasco. L’inquiétant est que la leçon n’en soit pas tirée au plus haut niveau de l’Etat puisque M. Macron, nouvelle loi PACTE à l’appui, persiste dans son idéologie libérale de désengagement de l’Etat en privatisant d’autres sites stratégiques comme (et ce n’est qu’un exemple) Aéroports de Paris. L’opération de concession à un groupe privé pour soixante-dix années constituerait non seulement un non-sens économique et financier (pour quelques milliards d’euros, l’entreprise florissante qui rapporte jusqu’à 200 millions par an à l’État profitera à des investisseurs privés qu’il faudra encore dédommager à terme), mais aussi un non-sens sécuritaire (Aéroports de Paris est avec cent millions de passagers par an notre plus importante frontière et on ne peut raisonnablement imaginer que l’opérateur privé, qui ne recherche que le profit, ne privilégiera pas le commercial au détriment de la sécurité). Ce fol entêtement idéologique et libéral se cache derrière une motivation apparente dérisoire (gain immédiat de quelques milliards d’euros pour l’Etat). Qu’on le veuille ou non, l’État reste le seul garant possible des intérêts nationaux, comme vient de le rappeler fort à propos le gouvernement du royaume des Pays-Bas qui a fait ce qu’il fallait pour garder la main sur le stratégique aéroport d’Amsterdam-Schipol. (Photo : Mark Rutte, 1er ministre des Pays-Bas)

Qu’on le veuille ou non, l’État reste le seul garant possible des intérêts nationaux, comme vient de le rappeler fort à propos le gouvernement du royaume des Pays-Bas qui a fait ce qu’il fallait pour garder la main sur le stratégique aéroport d’Amsterdam-Schipol. (Photo : Mark Rutte, 1er ministre des Pays-Bas)

Une actualité si épaisse qu’elle a permis le déferlement de la sottise la plus élémentaire, non pas celle supposée des « gilets jaunes », qui n’en sont pas encore à formaliser l’ensemble de leurs revendications, et auxquels il est un peu vain de reprocher en bloc les bêtises de quelques-uns, mais celle des commentateurs : faut-il qu’ils aient peur pour qu’on lise sous la plume de gens ordinairement mieux avertis (Jean-François Kahn ou Jacques Julliard, par exemple) des pauvretés idéologiques d’un tel calibre… Cela me rappelle les éructations de la bonne madame Sand au moment de la Commune (lire absolument Les Ecrivains contre la Commune, de Paul Lidsky) : la « socialiste » de Nohan a soudainement craint que le peuple dont elle chantait les louanges tant qu’il fermait sa gueule ne vienne dévaster sa gentilhommière… Que voulez-vous, le peuple braille, gueule, éructe, et parfois même coupe des têtes. Et parfois, il n’a pas tort de le faire : nous exaltons la Révolution chaque mois de Juillet selon un rite magique – pour qu’elle ne se reproduise pas.

Une actualité si épaisse qu’elle a permis le déferlement de la sottise la plus élémentaire, non pas celle supposée des « gilets jaunes », qui n’en sont pas encore à formaliser l’ensemble de leurs revendications, et auxquels il est un peu vain de reprocher en bloc les bêtises de quelques-uns, mais celle des commentateurs : faut-il qu’ils aient peur pour qu’on lise sous la plume de gens ordinairement mieux avertis (Jean-François Kahn ou Jacques Julliard, par exemple) des pauvretés idéologiques d’un tel calibre… Cela me rappelle les éructations de la bonne madame Sand au moment de la Commune (lire absolument Les Ecrivains contre la Commune, de Paul Lidsky) : la « socialiste » de Nohan a soudainement craint que le peuple dont elle chantait les louanges tant qu’il fermait sa gueule ne vienne dévaster sa gentilhommière… Que voulez-vous, le peuple braille, gueule, éructe, et parfois même coupe des têtes. Et parfois, il n’a pas tort de le faire : nous exaltons la Révolution chaque mois de Juillet selon un rite magique – pour qu’elle ne se reproduise pas.

« 40% des Gilets jaunes sont très complotistes », s’inquiète Le Point, qui veut nous convaincre que les Français adhèrent massivement aux théories du complot, « ce conspirationnisme étant nettement plus fort [chez les opposants au Président] que dans le reste de la population ». Ce chiffre « alarmant », « glaçant », relayé par toute la presse, est tiré d’un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch qui ne doit pas être pris au sérieux¹ : entre autres défauts, ce sondage ne se préoccupe pas de toutes les théories du complot existantes² mais uniquement de celles qui sont a priori populaires – et donc plus susceptibles de toucher un public moins élevé socialement, et de définir le profil type du complotiste comme « un jeune pauvre peu diplômé » d’extrême-droite ou d’extrême-gauche qui s’informe sur les réseaux sociaux.

« 40% des Gilets jaunes sont très complotistes », s’inquiète Le Point, qui veut nous convaincre que les Français adhèrent massivement aux théories du complot, « ce conspirationnisme étant nettement plus fort [chez les opposants au Président] que dans le reste de la population ». Ce chiffre « alarmant », « glaçant », relayé par toute la presse, est tiré d’un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch qui ne doit pas être pris au sérieux¹ : entre autres défauts, ce sondage ne se préoccupe pas de toutes les théories du complot existantes² mais uniquement de celles qui sont a priori populaires – et donc plus susceptibles de toucher un public moins élevé socialement, et de définir le profil type du complotiste comme « un jeune pauvre peu diplômé » d’extrême-droite ou d’extrême-gauche qui s’informe sur les réseaux sociaux. Avant même l’élection présidentielle, le candidat Macron et son équipe de campagne avaient désigné leur bouc émissaire. Le 14 février 2017, Richard Ferrand, alors secrétaire général d’En Marche !, publiait dans Le Monde une tribune intitulée « Ne laissons pas la Russie déstabiliser la présidentielle en France ! » En cause, les cyberattaques contre son mouvement en provenance… d’Ukraine – « comme par hasard cela vient des frontières russes » : outre qu’une pareille déclaration revient à juger la Russie responsable des agissements ayant lieu dans les quatorze pays qui lui sont voisins, on soulignera le faussement ironique « comme par hasard » qui traduit la connaissance du complot -, les déclarations de Julian Assange à propos d’informations qu’il disposerait sur Macron et, enfin, la « volonté d’influencer l’élection » prêtée à Russia Today et à Sputnik, c’est-à-dire leur refus de participer au concert de louanges médiatique.

Avant même l’élection présidentielle, le candidat Macron et son équipe de campagne avaient désigné leur bouc émissaire. Le 14 février 2017, Richard Ferrand, alors secrétaire général d’En Marche !, publiait dans Le Monde une tribune intitulée « Ne laissons pas la Russie déstabiliser la présidentielle en France ! » En cause, les cyberattaques contre son mouvement en provenance… d’Ukraine – « comme par hasard cela vient des frontières russes » : outre qu’une pareille déclaration revient à juger la Russie responsable des agissements ayant lieu dans les quatorze pays qui lui sont voisins, on soulignera le faussement ironique « comme par hasard » qui traduit la connaissance du complot -, les déclarations de Julian Assange à propos d’informations qu’il disposerait sur Macron et, enfin, la « volonté d’influencer l’élection » prêtée à Russia Today et à Sputnik, c’est-à-dire leur refus de participer au concert de louanges médiatique. Lorsqu’en décembre 2018 le JDD demande : « La Russie est-elle derrière de faux comptes qui attisent la contestation sur les réseaux sociaux ? », il ne fait que mettre un point d’interrogation là où Macron n’a aucune incertitude : « Dans l’affaire Benalla comme [dans celle des] Gilets jaunes, la fachosphère, la gauchosphère, la russosphère représentent 90 % des mouvements sur Internet », ce qui prouve que « ce mouvement est fabriqué par des groupes qui manipulent » (Le Point, 1/02/2019). Les Gilets jaunes sont « conseillés » par l’étranger, ça saute aux yeux : « Regardez, à partir de décembre, les mouvements sur Internet, ce n’est plus BFM qui est en tête, c’est Russia Today ».

Lorsqu’en décembre 2018 le JDD demande : « La Russie est-elle derrière de faux comptes qui attisent la contestation sur les réseaux sociaux ? », il ne fait que mettre un point d’interrogation là où Macron n’a aucune incertitude : « Dans l’affaire Benalla comme [dans celle des] Gilets jaunes, la fachosphère, la gauchosphère, la russosphère représentent 90 % des mouvements sur Internet », ce qui prouve que « ce mouvement est fabriqué par des groupes qui manipulent » (Le Point, 1/02/2019). Les Gilets jaunes sont « conseillés » par l’étranger, ça saute aux yeux : « Regardez, à partir de décembre, les mouvements sur Internet, ce n’est plus BFM qui est en tête, c’est Russia Today ». Pour nos élites, il n’existe pas seulement des complots de l’étranger, il y a aussi des complots intérieurs, bien que la frontière qui les sépare soit purement formelle. Depuis peu, les Russes doivent partager le rôle de bouc émissaire avec les fameux extrêmes qui se rejoignent. Macron a ainsi estimé que Christophe Dettinger « a été briefé par un avocat d’extrême-gauche. Ça se voit ! Le type, il n’a pas les mots d’un Gitan. Il n’a pas les mots d’un boxeur gitan ». Plus encore, l’extrême-droite est désignée coupable d’un commun accord entre les responsables de LREM et ceux de la gauche institutionnelle, ce qu’illustre parfaitement le communiqué de la CGT s’inquiétant des « ressorts obscurs d’une colère » pour laquelle l’extrême-droite serait à la manœuvre. Quoi qu’il en soit, les extrêmes ont partie liée avec des « puissances étrangères », notamment les responsables italiens, selon Marlène Schiappa qui prétend, au micro de France Inter (9/01/2019), qu’ils ont peut-être « financé les casseurs ». Sur quels éléments s’appuie-t-elle ? Nous ne le saurons pas. Et l’Italie de rejoindre l’axe du Mal.

Pour nos élites, il n’existe pas seulement des complots de l’étranger, il y a aussi des complots intérieurs, bien que la frontière qui les sépare soit purement formelle. Depuis peu, les Russes doivent partager le rôle de bouc émissaire avec les fameux extrêmes qui se rejoignent. Macron a ainsi estimé que Christophe Dettinger « a été briefé par un avocat d’extrême-gauche. Ça se voit ! Le type, il n’a pas les mots d’un Gitan. Il n’a pas les mots d’un boxeur gitan ». Plus encore, l’extrême-droite est désignée coupable d’un commun accord entre les responsables de LREM et ceux de la gauche institutionnelle, ce qu’illustre parfaitement le communiqué de la CGT s’inquiétant des « ressorts obscurs d’une colère » pour laquelle l’extrême-droite serait à la manœuvre. Quoi qu’il en soit, les extrêmes ont partie liée avec des « puissances étrangères », notamment les responsables italiens, selon Marlène Schiappa qui prétend, au micro de France Inter (9/01/2019), qu’ils ont peut-être « financé les casseurs ». Sur quels éléments s’appuie-t-elle ? Nous ne le saurons pas. Et l’Italie de rejoindre l’axe du Mal. La dénonciation d’un complot fictif est aussi la réaction des vaincus de l’histoire. L’insatisfaction éprouvée à l’égard de l’évolution du monde – en l’occurrence, l’opposition croissante des peuples au mondialisme – est un carburant du conspirationnisme. Les éventuelles défaillances de la société ou les échecs répétés des politiques gouvernementales ne peuvent en être la cause, seule une influence maligne peut l’expliquer. À cet égard, l’histoire de la taxe carbone est exemplaire : deux mois après son abrogation par le Premier ministre et alors même qu’elle est à l’origine de la mobilisation des Gilets jaunes à laquelle il n’a toujours pas été mis un terme, le ministre François de Rugy et les secrétaires d’État Brune Poirson et Emmanuelle Wargon militent ouvertement pour son retour (Le Figaro, 12/02/2019). C’est une mesure excellente, et si elle a suscité des oppositions, qui ont été « entendues », c’est par manque de « pédagogie », dont ont profité des manipulateurs. En effet, il est impensable que les Français s’opposent à la taxe carbone, imaginée par ceux-qui-savent. Outre qu’elle permet de ne pas avoir à réévaluer ses présupposés en prenant en compte le réel, l’explication conspirationniste offre l’avantage de donner du sens à l’événement, et donc de consoler, de justifier sa position malheureuse de victime subissant les événements, ne parvenant pas à faire preuve d’initiative – il n’est plus question de maître des horloges –, incapable d’être force de transformation. En somme, le conspirationnisme macronien serait un symptôme d’impuissance politique, aveu élégamment maquillé.

La dénonciation d’un complot fictif est aussi la réaction des vaincus de l’histoire. L’insatisfaction éprouvée à l’égard de l’évolution du monde – en l’occurrence, l’opposition croissante des peuples au mondialisme – est un carburant du conspirationnisme. Les éventuelles défaillances de la société ou les échecs répétés des politiques gouvernementales ne peuvent en être la cause, seule une influence maligne peut l’expliquer. À cet égard, l’histoire de la taxe carbone est exemplaire : deux mois après son abrogation par le Premier ministre et alors même qu’elle est à l’origine de la mobilisation des Gilets jaunes à laquelle il n’a toujours pas été mis un terme, le ministre François de Rugy et les secrétaires d’État Brune Poirson et Emmanuelle Wargon militent ouvertement pour son retour (Le Figaro, 12/02/2019). C’est une mesure excellente, et si elle a suscité des oppositions, qui ont été « entendues », c’est par manque de « pédagogie », dont ont profité des manipulateurs. En effet, il est impensable que les Français s’opposent à la taxe carbone, imaginée par ceux-qui-savent. Outre qu’elle permet de ne pas avoir à réévaluer ses présupposés en prenant en compte le réel, l’explication conspirationniste offre l’avantage de donner du sens à l’événement, et donc de consoler, de justifier sa position malheureuse de victime subissant les événements, ne parvenant pas à faire preuve d’initiative – il n’est plus question de maître des horloges –, incapable d’être force de transformation. En somme, le conspirationnisme macronien serait un symptôme d’impuissance politique, aveu élégamment maquillé.

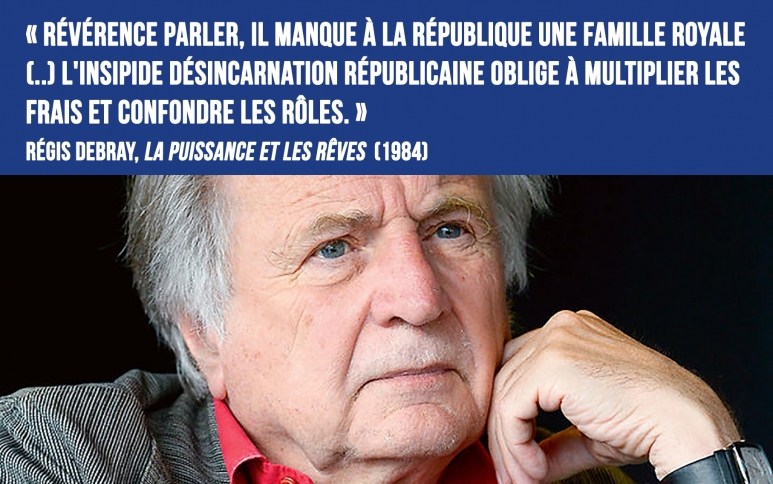

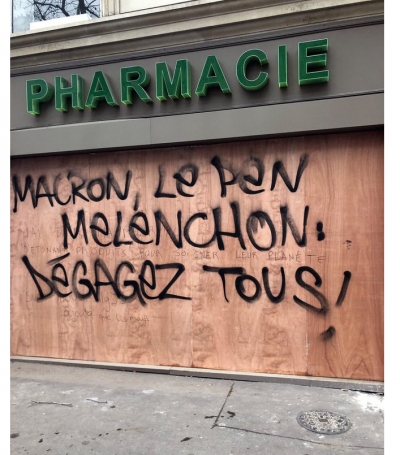

Dans le même temps, les manifestants du samedi et des ronds-points évoquent une possible dissolution de l’assemblée nationale (privilège réservé, par la constitution de la Cinquième, au président, ici celui-là même dont la démission est réclamée par ces mêmes manifestants) et le retour des Français aux urnes, démarche qui révèle un reste d’attachement à la « geste électorale parlementaire ». Cette apparente contradiction dans le discours revendicatif signale aussi le côté spontané et désordonné d’une révolte que personne n’attendait vraiment mais que beaucoup, inconsciemment ou non, espéraient, y compris nombre de royalistes. Ce qui est certain, c’est que la question de la démocratie et de ses applications, de ses formes mais aussi de son fond, de sa définition, est à nouveau posée, et qu’il serait bien dommage, là encore, que les royalistes ne participent pas à la réflexion sur ce sujet, en précisant leurs propre lecture et propositions.

Dans le même temps, les manifestants du samedi et des ronds-points évoquent une possible dissolution de l’assemblée nationale (privilège réservé, par la constitution de la Cinquième, au président, ici celui-là même dont la démission est réclamée par ces mêmes manifestants) et le retour des Français aux urnes, démarche qui révèle un reste d’attachement à la « geste électorale parlementaire ». Cette apparente contradiction dans le discours revendicatif signale aussi le côté spontané et désordonné d’une révolte que personne n’attendait vraiment mais que beaucoup, inconsciemment ou non, espéraient, y compris nombre de royalistes. Ce qui est certain, c’est que la question de la démocratie et de ses applications, de ses formes mais aussi de son fond, de sa définition, est à nouveau posée, et qu’il serait bien dommage, là encore, que les royalistes ne participent pas à la réflexion sur ce sujet, en précisant leurs propre lecture et propositions. Le peuple, en démocratie : à bien y regarder, et en particulier à travers l’histoire du monde athénien antique, il ne s’agit pas des habitants d’un endroit donné, de la cité en l’occurrence, mais des seuls citoyens, et l’appartenance à ce peuple des citoyens peut aussi, selon les Etats et le moment, fortement varier, selon des critères de sexe, d’âge ou d’enracinement filial. Aujourd’hui, la citoyenneté en France est liée à la nationalité, et à la condition d’âge, celle d’avoir au moins 18 ans. Mais l’abstention récurrente lors des dernières épreuves électorales, parfois atteignant et dépassant la moitié du corps civique, indique soit un désintérêt pour la Chose publique (la Res Publica, ou « République » au sens bodinien du terme), soit un désaveu pour le système partisan actuel, ce qui n’a ni le même sens ni la même valeur. « Le peuple s’absente », ainsi, de la démocratie représentative contemporaine, au risque de ne plus être reconnu et écouté par les tenants et élus du « Pays légal » selon la logique imparfaite du « les absents ont toujours tort ». Et quand les barricades se dressent, des ronds-points aux centres-villes, et que les éternels « laborieux de la Cité » enfilent un gilet fluo pour se rendre visibles des gouvernants, la réponse de la République ne peut être, dans un premier temps, que mépris et répression, puis peur et encore plus de répression (celles-ci s’accompagnant d’un Grand débat national sans débouchés réels), entamant un cycle infernal dont il n’est pas sûr que nous soyons encore sortis…

Le peuple, en démocratie : à bien y regarder, et en particulier à travers l’histoire du monde athénien antique, il ne s’agit pas des habitants d’un endroit donné, de la cité en l’occurrence, mais des seuls citoyens, et l’appartenance à ce peuple des citoyens peut aussi, selon les Etats et le moment, fortement varier, selon des critères de sexe, d’âge ou d’enracinement filial. Aujourd’hui, la citoyenneté en France est liée à la nationalité, et à la condition d’âge, celle d’avoir au moins 18 ans. Mais l’abstention récurrente lors des dernières épreuves électorales, parfois atteignant et dépassant la moitié du corps civique, indique soit un désintérêt pour la Chose publique (la Res Publica, ou « République » au sens bodinien du terme), soit un désaveu pour le système partisan actuel, ce qui n’a ni le même sens ni la même valeur. « Le peuple s’absente », ainsi, de la démocratie représentative contemporaine, au risque de ne plus être reconnu et écouté par les tenants et élus du « Pays légal » selon la logique imparfaite du « les absents ont toujours tort ». Et quand les barricades se dressent, des ronds-points aux centres-villes, et que les éternels « laborieux de la Cité » enfilent un gilet fluo pour se rendre visibles des gouvernants, la réponse de la République ne peut être, dans un premier temps, que mépris et répression, puis peur et encore plus de répression (celles-ci s’accompagnant d’un Grand débat national sans débouchés réels), entamant un cycle infernal dont il n’est pas sûr que nous soyons encore sortis… La réponse n’est pas d’un seul côté, et dépasser ce vain clivage paraît nécessaire, non par une simple prise de recul mais par une prise de hauteur : si « le peuple » (dans l’acception démocratique) est bien le corps constitué et reconnu de l’ensemble des citoyens, il ne peut être limité aux seuls votants, tout comme il ne se résume pas aux seuls contestataires actifs du samedi après-midi. Le peuple est constitué des deux catégories évoquées ci-dessus, mais aussi de ceux qui, tiraillés entre les deux postures, oscillent d’un camp à l’autre, dans un mouvement de va-et-vient qui pourrait bien devenir une permanence du débat public, au fil des réformes promises par l’exécutif et, surtout, voulues par les instances européennes, lointaines et souvent inaccessibles (voire incompréhensibles faute d’être vraiment connues) la plupart du temps aux citoyens français. Cela risque bien d’entraîner une forme d’ingouvernabilité si le Pouvoir ne sort pas vite de cet affrontement permanent et de ce « débat », non moins permanent, institué par le mode de « gouvernement » du président actuel. La République, même cinquième et malgré ses fondations gaulliennes et « monarchiques », peut-elle se libérer de ce piège fatal ? Si elle reste ce qu’elle est devenue ces dernières décennies, la réponse est forcément négative. (À suivre : du piège républicain à l’alternative monarchique)

La réponse n’est pas d’un seul côté, et dépasser ce vain clivage paraît nécessaire, non par une simple prise de recul mais par une prise de hauteur : si « le peuple » (dans l’acception démocratique) est bien le corps constitué et reconnu de l’ensemble des citoyens, il ne peut être limité aux seuls votants, tout comme il ne se résume pas aux seuls contestataires actifs du samedi après-midi. Le peuple est constitué des deux catégories évoquées ci-dessus, mais aussi de ceux qui, tiraillés entre les deux postures, oscillent d’un camp à l’autre, dans un mouvement de va-et-vient qui pourrait bien devenir une permanence du débat public, au fil des réformes promises par l’exécutif et, surtout, voulues par les instances européennes, lointaines et souvent inaccessibles (voire incompréhensibles faute d’être vraiment connues) la plupart du temps aux citoyens français. Cela risque bien d’entraîner une forme d’ingouvernabilité si le Pouvoir ne sort pas vite de cet affrontement permanent et de ce « débat », non moins permanent, institué par le mode de « gouvernement » du président actuel. La République, même cinquième et malgré ses fondations gaulliennes et « monarchiques », peut-elle se libérer de ce piège fatal ? Si elle reste ce qu’elle est devenue ces dernières décennies, la réponse est forcément négative. (À suivre : du piège républicain à l’alternative monarchique)