Traditions militaires, la prochaine bataille ?

Salle des drapeaux, appelée familièrement « de la couronne », au Service historique de la Défense, château de Vincennes

Par Thierry de Cruzy

Dans un rapport parlementaire rendu public le 27 mars, les députés Christophe Lejeune (LREM) et Bastien Lachaud (FI) s’attaquent aux traditions militaires sous prétexte de lutter contre les discriminations.

Les députés dénoncent le caractère religieux de certaines fêtes ancrées dans les traditions : « Nous croyons utile de veiller à un strict respect de la neutralité. La laïcité et la neutralité prémunissent de tout mélange des genres préjudiciable à la cohésion du groupe ». Leur objectif n’est pas seulement les traditions, ni la religion.

Contre la croix et le croissant ?

Pour eux « Les moyens généraux sont en effet trop souvent utilisés pour envoyer des invitations à des cérémonies catholiques. Il n’est pas rare que le courriel d’invitation à la messe en l’honneur du saint patron soit envoyé depuis la boite mail de l’unité ou depuis celle du commandant. » On se croirait revenu aux temps de l’affaire des fiches avec la chasse aux officiers allant à la messe. Dans cette logique, les députés devraient interdire les insignes avec des croix : latine (7e Brigade blindée, 1er RI, 1er RHP, …), lorraine (2e Brigade blindée, 9e DIMa, RICM, 13e DBLE, commandos marine, …). Les décorations, comme du temps des héritiers de la Révolution, devront uniquement être des croix à cinq branches sur le modèle de la Légion d’honneur. Ils ne devront pas oublier les autres symboles confessionnels comme le croissant, la croix d’Agadès ou l’étoile chérifienne. Car l’armée française respecte les croyances des soldats qui combattent dans ses rangs. La sacralisation de ses symboles n’est pas seulement l’expression de croyances, elle est légitimée par le sang des soldats. Le culte du sang et des morts est le ciment des armées. Il est sur les autels catholiques comme il est à l’Arc de triomphe dans sa forme d’autel (4 pieds et 1 plateau), les noms gravés sur ses faces et la flamme du Soldat inconnu régulièrement ranimée. « Sans le cérémonial, tout meurt » a dit Jean Cocteau, y compris l’autorité elle-même.

Les traditions militaires ne font que refléter celles du pays. Les éliminer serait comme détruire des forteresses immatérielles, effondrant un dispositif aussi invisible qu’indispensable de l’outil de défense. Comme le fait remarquer le Gal Pinard-Legry, président de l’Association de soutien à l’armée française : « C’est ignorer l’importance que revêt l’esprit de corps au combat et qui est fondé pour une large part sur le culte des valeurs et des traditions. » Il faut être bien étranger aux questions militaires pour ne pas mesurer ce que représente la Saint-Michel pour les parachutistes ou Noël pour les légionnaires.

Les grandes manœuvres contre les traditions

L’armée est régulièrement la cible d’offensives destinées à saper la cohésion des troupes, quelques exemples parmi les plus récents : novembre 2018, opération de débaptisation de la promotion Général Loustaunau-Lacau des élèves-officiers de l’Ecole spéciale militaire ; septembre, reconnaissance par le Président de la République « que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires » ; mars, campagne contre les agissements sexistes au lycée militaire de St-Cyr-l’Ecole.

Encore une fois, ce sont les traditions de l’ESM qui sont dans le collimateur de ces deux députés : « On peut citer aussi la journée de cohésion, organisée au Mont Saint-Michel par les saint-cyriens, et qui donne lieu à un baptême du sabre ou du casoar. Dans une telle journée, dont l’acmé est manifestement cette cérémonie, on peut s’interroger sur la possibilité de s’éclipser pour manifester sa différence. Autre incongruité : la participation des saint-cyriens à une cérémonie d’accueil de l’anneau supposé de Jeanne d’Arc au Puy-du-Fou ! ». Les écoles sont les cibles privilégiées de ces attaques car les traditions militaires y sont enseignées et transmises aux plus jeunes, ceux qui formeront l’armée de demain. Leurs traditionnels bahutages excitent périodiquement les garants de valeurs républicaines. Ainsi lancée au sein de l’Assemblée nationale, cette offensive vient soutenir toutes les précédentes. Et ce n’est pas un hasard si elle s’en prend ainsi à certaines des plus anciennes mémoires françaises, en effet, ces traditions militaires sont entretenues par des “familles tradi”, transmises et entretenues à travers les générations, les plus anciens ayant quitté le service depuis longtemps restant en contact avec ceux qui sont sous les armes, ainsi qu’avec ceux qui s’y destinent. Ces lignées mémorielles, qui n’ont rien de confidentiel mais n’ont pas vocation à être médiatisées, assurent la transmission de valeurs professionnelles françaises transcendant les individus comme les institutions. En affaiblissant ces structures, c’est toute l’armée qui perdrait en efficacité, ces députés peuvent l’ignorer, pas ceux qui les commanditent.

La haine de l’ordre

Ainsi ces campagnes ne sont que l’expression de la vieille haine contre le monde militaire et l’ordre qu’il représente, en 2013 celle du compagnon de Cécile Duflot très fier de boycotter l’invitation au défilé du 14 Juillet pendant que la ministre distribue son quota de Légions d’honneur ; celle des porteurs de valises des terroristes du FLN pendant la guerre d’Algérie ; celle des militants communistes partant, au cours des hostilités, conseiller l’encadrement des camps viet-minhs au taux de mortalité supérieur à celui des camps nazis ; celle du PCF en 1939 avec les sabotages et désertions alors que le pays est en guerre.

Les traditions militaires ont été élaborées par ceux qui acceptent l’éventualité de la mort pour défendre le pays. Un risque qui n’est pas inhérent à toutes les professions. Bien éloigné des préoccupations matérielles ordinaires, il impose certaines règles moyennant la liberté d’adopter une conception surnaturelle de l’existence.

Les traditions militaires ne sont pas constituées d’éléments interchangeables au gré de majorités politiques volatiles. Elles ne sont pas adoptées par un quelconque vote, elles ne peuvent pas être mises à jour comme un simple logiciel, pas plus qu’elles ne seraient disponibles “sur étagère”. A l’instar des monuments, les traditions s’inscrivent dans la mémoire longue des peuples, résultat de consensus collectifs que le législateur ne peut que désorganiser. Les mêmes politiques qui ont supprimé les frontières pour mettre les soldats dans les rues relancent les hostilités contre les traditions militaires, la longue mémoire de l’armée, l’ossature de sa cohésion. Ils mènent l’attaque depuis l’Assemblée nationale avec un député de la majorité présidentielle. Ce n’est donc pas un combat de rencontre. ■

Néanmoins cette mesure est aussi l’occasion de réfléchir sur une stratégie plus audacieuse contre la pauvreté contrainte : elle ne peut être séparée d’une véritable stratégie d’aménagement du Territoire qui doit redonner place et avenir aux zones rurales et aux petites et moyennes villes, et qui doit se dégager de la seule logique de la métropolisation, celle-ci trop liée à la mondialisation pour pouvoir (ou vouloir) redonner vigueur à une décentralisation enracinée pourtant bien nécessaire pour revivifier notre pays en tous ses recoins habités. La mesure des repas à un euro peut d’autant mieux réussir et se crédibiliser que seront partout organisés des réseaux de circuits courts entre productions agricoles et alimentaires, appuyés sur une maîtrise raisonnée et raisonnable des territoires et de leurs potentialités : c’est un enjeu important, et une nécessité absolue, et il faudrait bien que la République, si peu « sociale » malgré les milliards qu’elle distribue en se croyant « Providence », réfléchisse au-delà de son propre calendrier perpétuellement quinquennal… Le peut-elle, le veut-elle ? Il est possible d’en douter…

Néanmoins cette mesure est aussi l’occasion de réfléchir sur une stratégie plus audacieuse contre la pauvreté contrainte : elle ne peut être séparée d’une véritable stratégie d’aménagement du Territoire qui doit redonner place et avenir aux zones rurales et aux petites et moyennes villes, et qui doit se dégager de la seule logique de la métropolisation, celle-ci trop liée à la mondialisation pour pouvoir (ou vouloir) redonner vigueur à une décentralisation enracinée pourtant bien nécessaire pour revivifier notre pays en tous ses recoins habités. La mesure des repas à un euro peut d’autant mieux réussir et se crédibiliser que seront partout organisés des réseaux de circuits courts entre productions agricoles et alimentaires, appuyés sur une maîtrise raisonnée et raisonnable des territoires et de leurs potentialités : c’est un enjeu important, et une nécessité absolue, et il faudrait bien que la République, si peu « sociale » malgré les milliards qu’elle distribue en se croyant « Providence », réfléchisse au-delà de son propre calendrier perpétuellement quinquennal… Le peut-elle, le veut-elle ? Il est possible d’en douter…

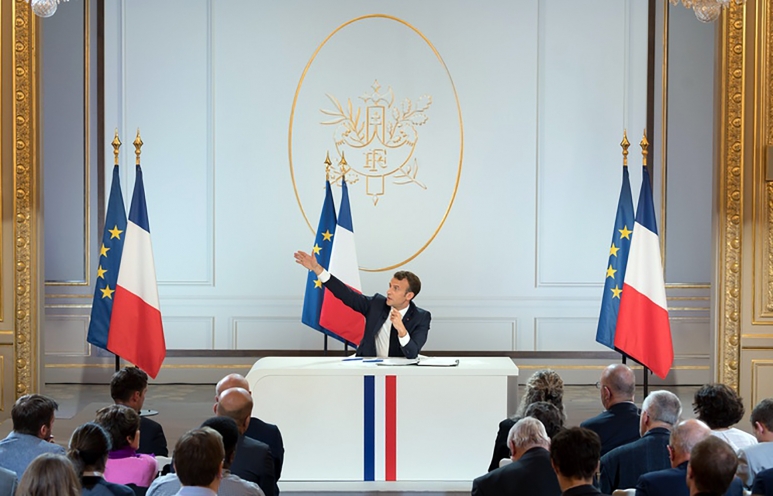

Dès son accession à la présidence de la République, nous avions dit que nous jugerions Emmanuel Macron aux actes et non aux paroles.

Dès son accession à la présidence de la République, nous avions dit que nous jugerions Emmanuel Macron aux actes et non aux paroles.

Les progressistes qui nous gouvernent sont incapables de concevoir que les chefs-d’œuvre du passé comme la cathédrale de Paris sont en avance sur nous, s’alarme ici Bérénice Levet

Les progressistes qui nous gouvernent sont incapables de concevoir que les chefs-d’œuvre du passé comme la cathédrale de Paris sont en avance sur nous, s’alarme ici Bérénice Levet

Ô Paris, qui n'es plus Paris !

Ô Paris, qui n'es plus Paris !

La Semaine Sainte dans la France de 2018 avait été marquée par l’attentat de Trèbes et l’assassinat du gendarme Arnaud Beltrame. Celle de 2019 a vu Notre-Dame ravagée par les flammes. On s’interrogera longtemps sur les causes réelles de l’incendie et l’on se disputera sur la reconstruction du monument de pierre. Ici, plus simplement, essayons de faire une lecture symbolique de ce qui s’est passé.

La Semaine Sainte dans la France de 2018 avait été marquée par l’attentat de Trèbes et l’assassinat du gendarme Arnaud Beltrame. Celle de 2019 a vu Notre-Dame ravagée par les flammes. On s’interrogera longtemps sur les causes réelles de l’incendie et l’on se disputera sur la reconstruction du monument de pierre. Ici, plus simplement, essayons de faire une lecture symbolique de ce qui s’est passé.

De qui est ce cri prophétique ? Pas d'un poète catholique. Alors qui ? (Il n'est pas étranger à la Semaine Sainte).

De qui est ce cri prophétique ? Pas d'un poète catholique. Alors qui ? (Il n'est pas étranger à la Semaine Sainte).

L'intéressé présente tous les signes d'un narcissisme impénitent. Mais que pèse-il pour la France ? Nous serions tentés de dire : à peu près rien. Hilaire de Crémiers a brossé de Christophe Castaner un portrait réaliste et plutôt terrible dans un numéro récent de

L'intéressé présente tous les signes d'un narcissisme impénitent. Mais que pèse-il pour la France ? Nous serions tentés de dire : à peu près rien. Hilaire de Crémiers a brossé de Christophe Castaner un portrait réaliste et plutôt terrible dans un numéro récent de  Mobiliser, mettre en ordre de bataille son dispositif de maintien de l'ordre, l'annoncer sur les antennes, puis en rendre compte, content de soi : les fonctions de ministre de l'Intérieur façon Castaner semblent avoir été ainsi redéfinies. C'est à dire réduites à presque rien. Un Secrétaire d’Etat, par exemple Laurent Nuñez, y suffirait. Il y suffit d'ailleurs. Nuñez travaille. Castaner paraît. Il parle aux écrans.

Mobiliser, mettre en ordre de bataille son dispositif de maintien de l'ordre, l'annoncer sur les antennes, puis en rendre compte, content de soi : les fonctions de ministre de l'Intérieur façon Castaner semblent avoir été ainsi redéfinies. C'est à dire réduites à presque rien. Un Secrétaire d’Etat, par exemple Laurent Nuñez, y suffirait. Il y suffit d'ailleurs. Nuñez travaille. Castaner paraît. Il parle aux écrans.

On se souvient du fameux « Notre maison brûle » de M. Chirac (Johannesburg, 2002) : belle image (sans doute inspirée par l’étymologie grecque,

On se souvient du fameux « Notre maison brûle » de M. Chirac (Johannesburg, 2002) : belle image (sans doute inspirée par l’étymologie grecque, Les mondialistes de tout poil font ainsi cause commune dans une sorte de libéralo-libertarisme dont le seul adversaire reste les tenants de la souveraineté nationale, garante de frontières à l’intérieur desquelles vivent ces subdivisions territoriales léguées par l’Histoire que d’aucuns (un Mistral, un Barrès, un Maurras) dénommaient si joliment les petites patries. Relisons les premiers vers du Calendau de Frédéric Mistral (la fameuse « invocation ») : l’âme du pays, en l’occurrence de la patrie provençale, incarnée dans les hommes et les événements historiques, cette âme perdure grâce à sa dimension tellurique : elle est la terre elle-même, au sens large, la « terro maïre » (la terre mère). Cette âme, Mistral, grand admirateur de Lamartine, nous dit qu’elle est dans le fleuve, le vent, la forêt ou encore les calanques de sa Provence. Peut-il y avoir message plus écologique que celui qui fait de la nature, donc de la défense de son intégrité par tous les moyens, le siège de l’âme de la patrie ?

Les mondialistes de tout poil font ainsi cause commune dans une sorte de libéralo-libertarisme dont le seul adversaire reste les tenants de la souveraineté nationale, garante de frontières à l’intérieur desquelles vivent ces subdivisions territoriales léguées par l’Histoire que d’aucuns (un Mistral, un Barrès, un Maurras) dénommaient si joliment les petites patries. Relisons les premiers vers du Calendau de Frédéric Mistral (la fameuse « invocation ») : l’âme du pays, en l’occurrence de la patrie provençale, incarnée dans les hommes et les événements historiques, cette âme perdure grâce à sa dimension tellurique : elle est la terre elle-même, au sens large, la « terro maïre » (la terre mère). Cette âme, Mistral, grand admirateur de Lamartine, nous dit qu’elle est dans le fleuve, le vent, la forêt ou encore les calanques de sa Provence. Peut-il y avoir message plus écologique que celui qui fait de la nature, donc de la défense de son intégrité par tous les moyens, le siège de l’âme de la patrie ?

« C’est une révolution ? Non, tristes sires, c’est une révolte. »

« C’est une révolution ? Non, tristes sires, c’est une révolte. »  Un constat dur, percutant, qui vise juste. Hélas, moi aussi, je suis nuance, comme disait Nietzsche, qu’ose citer Nabe, dont la violence relève moins de la courageuse radicalité que d’un nihilisme fiévreux. Car les casseurs ne lui suffisent pas non plus, à lui qui suggère de pourchasser les flics chez eux afin de leur crever les yeux en représailles, et qui appelle de ses vœux le ralliement de « quelques racailles bien vicelardes, promptes à dégainer le rasoir ».

Un constat dur, percutant, qui vise juste. Hélas, moi aussi, je suis nuance, comme disait Nietzsche, qu’ose citer Nabe, dont la violence relève moins de la courageuse radicalité que d’un nihilisme fiévreux. Car les casseurs ne lui suffisent pas non plus, à lui qui suggère de pourchasser les flics chez eux afin de leur crever les yeux en représailles, et qui appelle de ses vœux le ralliement de « quelques racailles bien vicelardes, promptes à dégainer le rasoir ».