Comme en 1789, la crise de régime actuelle, provoquée par le mouvement des gilets jaunes, a pour déterminant principal une fiscalité jugée trop lourde.

L’iconographie révolutionnaire montrait le tiers état voûté, accablé par les privilèges de la noblesse et du clergé. Aujourd’hui les gaulois réfractaires en colère se plaignent d’un État qui ponctionne outre mesure tout en fournissant une qualité de services publics qui, à leurs yeux, est de plus en plus insuffisante. « Si elle se dégrade ainsi, où va l’argent ? » se demandent-ils, remontés contre la classe politique littéralement aux abois.

Et les grands médias, sots qu’ils sont, de relever cette incohérence dans les revendications des gilets jaunes : entre plus de prestations des collectivités publiques et de l’État et moins de prélèvements obligatoires il faudrait choisir ! Le pays réel est ainsi infantilisé, assimilé à la conduite typiquement puérile qui, entre le chocolat et le nougat, renoncer à choisir, voulant les deux à la fois.

En même temps mieux d’Etat et moins d’impôts

Ceux qui ont porté au pinacle le Président du en même temps se gaussent de la France périphérique qui veut plus de puissance publique et moins d’impôt. Pour eux, ils en sont catégoriques, un telle équation est-elle totalement chimérique.

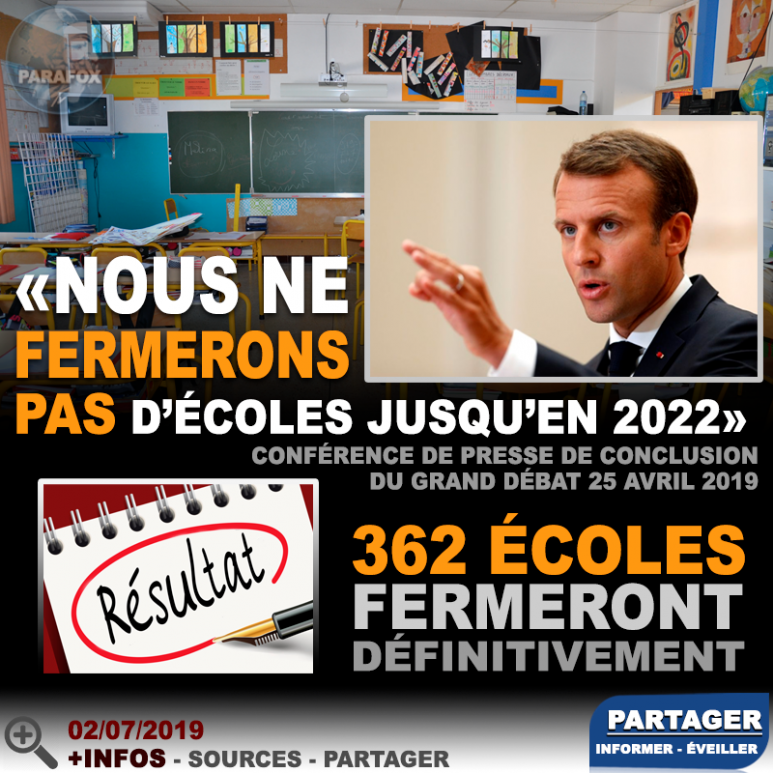

Sauf que nos compatriotes disposent d’un tant soit peu de mémoire, et dans leurs souvenirs il y avait, au début de la Vème République, un niveau d’imposition plus faible, alors qu’avec moins de fonctionnaires, l’Etat-providence accomplissait sa mission avec une certaine efficacité.

Ce qui a radicalement changé entretemps c’est la charge, devenue écrasante, de la dette. Cette même dette qui empoisonna le règne de Louis XVI, lui fut fatale même. Elle fut l’amorce de sa funeste fin que l’on sait. Or le système républicain étant une « bancocratie » – ce que Charles Maurras avait mis en évidence lorsqu’il conchiait cette modernité qu’il entendait comme la substitution de la loi du sang par la loi de l’or – en aucun cas la solution ne peut venir de son sein. Comment Emmanuel Macron, ex-fondé de pouvoir chez Rothschild, pourrait-il ôter à ses maîtres, la coterie ploutocratique transnationale, le levier par lequel ils accumulent une masse édifiante de capitaux ? La loi de l’or, prise concrètement, est en réalité loi de l’usure.

Ce qui a radicalement changé entretemps c’est la charge, devenue écrasante, de la dette. Cette même dette qui empoisonna le règne de Louis XVI, lui fut fatale même. Elle fut l’amorce de sa funeste fin que l’on sait. Or le système républicain étant une « bancocratie » – ce que Charles Maurras avait mis en évidence lorsqu’il conchiait cette modernité qu’il entendait comme la substitution de la loi du sang par la loi de l’or – en aucun cas la solution ne peut venir de son sein. Comment Emmanuel Macron, ex-fondé de pouvoir chez Rothschild, pourrait-il ôter à ses maîtres, la coterie ploutocratique transnationale, le levier par lequel ils accumulent une masse édifiante de capitaux ? La loi de l’or, prise concrètement, est en réalité loi de l’usure.

Les intérêts de la dette, qui grèvent non seulement le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises, mais aussi la marge de manœuvre de l’Etat, sont un premier impôt à supprimer. Lequel est un impôt très sournois car c’est un impôt dissimulé.

La spirale financière infernale

Si l’Etat peut financer ses investissements de long terme par un « circuit du Trésor » qui s’exonère de tout recours aux marchés financiers privés, il peut en outre contracter des obligations auprès (pas nécessairement usuraires d’ailleurs) de ses sujets les Français. Les enrichissant il s’enrichirait lui-même. Et vice versa.

Le second cas prédominait dans la France des Trente glorieuses, avant que soit votée la scélérate loi du 3 janvier 1973, dite loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Dans son essai La Révolution française[1], au sujet des assignats, Pierre Gaxotte soutient qu’il n’y a rien de plus dangereux qu’un État qui ait les moyens de mettre en branle la machine qui fait tourner la planche à billets. Rien n’est plus vrai.

Le second cas prédominait dans la France des Trente glorieuses, avant que soit votée la scélérate loi du 3 janvier 1973, dite loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Dans son essai La Révolution française[1], au sujet des assignats, Pierre Gaxotte soutient qu’il n’y a rien de plus dangereux qu’un État qui ait les moyens de mettre en branle la machine qui fait tourner la planche à billets. Rien n’est plus vrai.

Les dirigeants européens, en statuant sur les prérogatives de la Banque centrale européenne avaient cette préconisation en tête. Dou l’indépendance de l’institution de Francfort. Mais indépendance formelle, comme l’a mis en évidence la crise de 2007-2008.

Le système capitaliste s’est trouvé exsangue suite au krach de Wall Street. Plus d’argent, ce sang des pauvres selon Léon Bloy, plus d’argent frais pour irriguer les organes vitaux du monde économique, les banques. Il fallut le secours des contribuables. Leurs « représentants », les présidents Barack Obama et Nicolas Sarkozy en tête, pour éviter in extremis l’irruption d’un chaos apocalyptique planétaire, les firent cracher au bassinet.

Fins de mois contre fin du monde

Contribuables qui, aujourd’hui, n’en peuvent plus. Alors qu’ils travaillent, leur est ôtée par le fisc leur livre de chair, et ils se retrouvent sans le sou. Lors d’interminables fins de mois, nos compatriotes sont rentrés, à partir de novembre 2018, en rébellion ouverte, des ronds-points champêtres aux flamboyants Champs-Élysées, contre le système républicain, capitaliste, démocrate et libéral-libertaire. Une aubaine pour ceux qui s’y opposent depuis des lustres ? Oui. Il s’agit maintenant de mettre des mots sur leurs maux. Et pas seulement du point de vue des institutions politiques. À savoir : émettons des propositions concrètes censées permettre de réduire la pression fiscale.

D’abord, on l’a dit, mettre un terme à l’impératif du crédit public usuraire. De surcroît, l’Etat français devrait reprendre le contrôle sur l’émission monopolistique de monnaie, via sa banque centrale nationale. Laquelle pourrait prêter « gratuitement », sans intérêts, à l’Etat royal, afin qu’il puisse combler ses déficits.

Si la somme demeure raisonnable, le niveau d’inflation resterait modéré. Et ce ne sont pas les partisans du « quantitative easing » (assouplissement quantitatif), pratiqué depuis la fin des années 2000 par MM. Jean-Claude Trichet et Mario Draghi qui y verraient quelque-chose à objecter. Car voici l’impôt futur, l’impôt des temps du retour du Roi : sachez qu’un zeste bien dosé d’inflation, provoqué par une émission monétaire réalisée afin de rétablir l’équilibre d’un budget public légèrement déficitaire, serait moins coûteux que l’effort consenti par l’administration fiscale, qui s’évertue via ses nombreux fonctionnaires à récupérer une pléthorique variété de taxes et impôts. À cette heure en France il en existe tant que nous nous abstiendrons d’en dresser une liste exhaustive. La République gère mal mais avec elle la pression fiscale croît.

Si la somme demeure raisonnable, le niveau d’inflation resterait modéré. Et ce ne sont pas les partisans du « quantitative easing » (assouplissement quantitatif), pratiqué depuis la fin des années 2000 par MM. Jean-Claude Trichet et Mario Draghi qui y verraient quelque-chose à objecter. Car voici l’impôt futur, l’impôt des temps du retour du Roi : sachez qu’un zeste bien dosé d’inflation, provoqué par une émission monétaire réalisée afin de rétablir l’équilibre d’un budget public légèrement déficitaire, serait moins coûteux que l’effort consenti par l’administration fiscale, qui s’évertue via ses nombreux fonctionnaires à récupérer une pléthorique variété de taxes et impôts. À cette heure en France il en existe tant que nous nous abstiendrons d’en dresser une liste exhaustive. La République gère mal mais avec elle la pression fiscale croît.

Pour un « impôt inflation »

John Maynard Keynes, commentant les considérations de Lénine sur la monnaie, écrivit ceci : « Grâce à une inflation continuelle, le gouvernement peut secrètement et en toute impunité confisquer une bonne partie de la richesse de ses administrés. »[2]

La Bible des économistes et de leurs étudiants, le manuel universitaire appelé « le Mankiw », contient l’observation suivante : « le gouvernement crée de la monnaie pour payer ses propres dépenses. Pour pouvoir financer la construction des routes, payer les salaires des forces de police et subvenir aux besoins des personnes âgées et des pauvres, le gouvernement a besoin de fonds. En temps normal, il se les procure par l’impôt et par l’emprunt. Mais il peut aussi imprimer de la monnaie. Quand le gouvernement a recours à la création monétaire, on dit qu’il lève un impôt inflation. Cet impôt est différent des autres, dans la mesure où personne ne reçoit d'avis d’imposition du gouvernement. Cet impôt est beaucoup plus subtil. […] L’inflation est donc un impôt qui frappe les porteurs d’argent. Quand le gouvernement lève cet impôt, il prélève des ressources sur les ménages sans avoir à leur envoyer une facture. »[3]

La Bible des économistes et de leurs étudiants, le manuel universitaire appelé « le Mankiw », contient l’observation suivante : « le gouvernement crée de la monnaie pour payer ses propres dépenses. Pour pouvoir financer la construction des routes, payer les salaires des forces de police et subvenir aux besoins des personnes âgées et des pauvres, le gouvernement a besoin de fonds. En temps normal, il se les procure par l’impôt et par l’emprunt. Mais il peut aussi imprimer de la monnaie. Quand le gouvernement a recours à la création monétaire, on dit qu’il lève un impôt inflation. Cet impôt est différent des autres, dans la mesure où personne ne reçoit d'avis d’imposition du gouvernement. Cet impôt est beaucoup plus subtil. […] L’inflation est donc un impôt qui frappe les porteurs d’argent. Quand le gouvernement lève cet impôt, il prélève des ressources sur les ménages sans avoir à leur envoyer une facture. »[3]

Ce serait ainsi un moyen plus économique de parvenir à des résultats similaires. Dégraissons ce « mammouth » qu’est l’administration fiscale : ses fonctionnaires sont les mal-aimés par excellence, tandis que chacun sait l’utilité d’un médecin, d’un magistrat, d’un professeur, d’un policier ou d’un militaire. Cette méthode présente l’avantage d’abaisser le coût qu’entraine la gestion du prélèvement des ressources.

Mais pour autant ne désirons pas l’abolition de tout impôt, de toute taxe. Ne nous laissons pas aveugler par les chimères du libertarisme, pensée politique étrangère à notre culture chrétienne, d’après laquelle faire œuvre de charité, ça n’est pas facultatif, c’est un devoir. L’impôt est au fondement du principe de solidarité nationale, du souci du bien commun. Il est donc un impondérable de la vie au sein d’une société politique, en tant qu’effectivité matérielle du lien social. ■

[1] Paris, Tallandier, 2014, pp. 175-182.

[2] Cité par Gregory Mankiw, Principes de lʼÉconomie, Paris, Economica, 1998, p. 787.

[3] Ibid., p. 770-772.

A lire de Rémi Hugues Mai 68 contre lui-même ...

(Cliquer sur l'image)

On ne peut pas accepter que des documents estampillés « confidentiel défense » fuitent dans la presse (en l’occurrence des documents concernant les ventes d’armes à l’Arabie séoudite et aux Emirats Arabes Unis) ou que soit divulguée l’identité d’un membre des unités des forces spéciales (en l’occurrence un sous-officier de l'armée de l’air, nommé dans l’affaire Bennala). Mme Ndiaye, porte-parole du gouvernement a donc eu raison de rappeler (Europe 1, jeudi 23) qu’il est normal et « qu’un État protège un certain nombre de données nécessaires à des activité

On ne peut pas accepter que des documents estampillés « confidentiel défense » fuitent dans la presse (en l’occurrence des documents concernant les ventes d’armes à l’Arabie séoudite et aux Emirats Arabes Unis) ou que soit divulguée l’identité d’un membre des unités des forces spéciales (en l’occurrence un sous-officier de l'armée de l’air, nommé dans l’affaire Bennala). Mme Ndiaye, porte-parole du gouvernement a donc eu raison de rappeler (Europe 1, jeudi 23) qu’il est normal et « qu’un État protège un certain nombre de données nécessaires à des activité

Ce qui a radicalement changé entretemps c’est la charge, devenue écrasante, de la dette. Cette même dette qui empoisonna le règne de Louis XVI, lui fut fatale même. Elle fut l’amorce de sa funeste fin que l’on sait. Or le système républicain étant une « bancocratie » – ce que Charles Maurras avait mis en évidence lorsqu’il conchiait cette modernité qu’il entendait comme la substitution de la loi du sang par la loi de l’or – en aucun cas la solution ne peut venir de son sein. Comment Emmanuel Macron, ex-fondé de pouvoir chez Rothschild, pourrait-il ôter à ses maîtres, la coterie ploutocratique transnationale, le levier par lequel ils accumulent une masse édifiante de capitaux ? La loi de l’or, prise concrètement, est en réalité loi de l’usure.

Ce qui a radicalement changé entretemps c’est la charge, devenue écrasante, de la dette. Cette même dette qui empoisonna le règne de Louis XVI, lui fut fatale même. Elle fut l’amorce de sa funeste fin que l’on sait. Or le système républicain étant une « bancocratie » – ce que Charles Maurras avait mis en évidence lorsqu’il conchiait cette modernité qu’il entendait comme la substitution de la loi du sang par la loi de l’or – en aucun cas la solution ne peut venir de son sein. Comment Emmanuel Macron, ex-fondé de pouvoir chez Rothschild, pourrait-il ôter à ses maîtres, la coterie ploutocratique transnationale, le levier par lequel ils accumulent une masse édifiante de capitaux ? La loi de l’or, prise concrètement, est en réalité loi de l’usure. Le second cas prédominait dans la France des Trente glorieuses, avant que soit votée la scélérate loi du 3 janvier 1973, dite loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Dans son essai La Révolution française

Le second cas prédominait dans la France des Trente glorieuses, avant que soit votée la scélérate loi du 3 janvier 1973, dite loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Dans son essai La Révolution française Si la somme demeure raisonnable, le niveau d’inflation resterait modéré. Et ce ne sont pas les partisans du « quantitative easing » (assouplissement quantitatif), pratiqué depuis la fin des années 2000 par MM. Jean-Claude Trichet et Mario Draghi qui y verraient quelque-chose à objecter. Car voici l’impôt futur, l’impôt des temps du retour du Roi : sachez qu’un zeste bien dosé d’inflation, provoqué par une émission monétaire réalisée afin de rétablir l’équilibre d’un budget public légèrement déficitaire, serait moins coûteux que l’effort consenti par l’administration fiscale, qui s’évertue via ses nombreux fonctionnaires à récupérer une pléthorique variété de taxes et impôts. À cette heure en France il en existe tant que nous nous abstiendrons d’en dresser une liste exhaustive. La République gère mal mais avec elle la pression fiscale croît.

Si la somme demeure raisonnable, le niveau d’inflation resterait modéré. Et ce ne sont pas les partisans du « quantitative easing » (assouplissement quantitatif), pratiqué depuis la fin des années 2000 par MM. Jean-Claude Trichet et Mario Draghi qui y verraient quelque-chose à objecter. Car voici l’impôt futur, l’impôt des temps du retour du Roi : sachez qu’un zeste bien dosé d’inflation, provoqué par une émission monétaire réalisée afin de rétablir l’équilibre d’un budget public légèrement déficitaire, serait moins coûteux que l’effort consenti par l’administration fiscale, qui s’évertue via ses nombreux fonctionnaires à récupérer une pléthorique variété de taxes et impôts. À cette heure en France il en existe tant que nous nous abstiendrons d’en dresser une liste exhaustive. La République gère mal mais avec elle la pression fiscale croît.  La Bible des économistes et de leurs étudiants, le manuel universitaire appelé « le Mankiw », contient l’observation suivante : « le gouvernement crée de la monnaie pour payer ses propres dépenses. Pour pouvoir financer la construction des routes, payer les salaires des forces de police et subvenir aux besoins des personnes âgées et des pauvres, le gouvernement a besoin de fonds. En temps normal, il se les procure par l’impôt et par l’emprunt. Mais il peut aussi imprimer de la monnaie. Quand le gouvernement a recours à la création monétaire, on dit qu’il lève un impôt inflation. Cet impôt est différent des autres, dans la mesure où personne ne reçoit d'avis d’imposition du gouvernement. Cet impôt est beaucoup plus subtil. […] L’inflation est donc un impôt qui frappe les porteurs d’argent. Quand le gouvernement lève cet impôt, il prélève des ressources sur les ménages sans avoir à leur envoyer une facture. »

La Bible des économistes et de leurs étudiants, le manuel universitaire appelé « le Mankiw », contient l’observation suivante : « le gouvernement crée de la monnaie pour payer ses propres dépenses. Pour pouvoir financer la construction des routes, payer les salaires des forces de police et subvenir aux besoins des personnes âgées et des pauvres, le gouvernement a besoin de fonds. En temps normal, il se les procure par l’impôt et par l’emprunt. Mais il peut aussi imprimer de la monnaie. Quand le gouvernement a recours à la création monétaire, on dit qu’il lève un impôt inflation. Cet impôt est différent des autres, dans la mesure où personne ne reçoit d'avis d’imposition du gouvernement. Cet impôt est beaucoup plus subtil. […] L’inflation est donc un impôt qui frappe les porteurs d’argent. Quand le gouvernement lève cet impôt, il prélève des ressources sur les ménages sans avoir à leur envoyer une facture. »

Cette question, dont nous faisons un titre, mérite examen. On serait tenté, de prime abord, d’y répondre par la négative, au regard de l’insigne médiocrité de notre personnel politique et de la déliquescence continue de notre nation, dans tous les domaines. Pourtant, quelques signes semblent démentir un peu cette vision pessimiste de la situation, et autoriser un timide début d’espoir pour l’avenir.

Cette question, dont nous faisons un titre, mérite examen. On serait tenté, de prime abord, d’y répondre par la négative, au regard de l’insigne médiocrité de notre personnel politique et de la déliquescence continue de notre nation, dans tous les domaines. Pourtant, quelques signes semblent démentir un peu cette vision pessimiste de la situation, et autoriser un timide début d’espoir pour l’avenir. Jordan Bardella est, à ce jour celui qui suscite la plus grande curiosité. Ce benjamin de la classe politique (il a seulement 23 ans) a, depuis sa désignation à la tête de la liste du Rassemblement national pour les européennes, montré qu’il n’était pas un simple produit de la com, qui gagne toute la classe politique. Très bien informé des questions débattues durant cette campagne, doué d’une assez grande facilité d’élocution et d’une grande capacité argumentative, il est la révélation de cette compétition électorale. Au risque d’exagérer, on peut affirmer qu’il représente l’espoir de la réunification du peuple français. Né en Seine-saint-Denis (le tristement célèbre « 9.3 »), issu d’une très modeste famille d’origine italienne, ayant passé sa jeunesse dans une cité HLM exposée aux incivilités, à la délinquance et à la violence en même temps qu’abreuvée de propagande communiste, il a pourtant fait le choix de ne pas céder à la pente naturelle de l’engagement à gauche. Au contraire, dès l’adolescence, il voit l’espoir du changement dans le camp adverse. Dès 2013, à peine âgé de 18 ans, il prend la direction du FN de son département, et, en 2015, à moins de 20 ans, il se voit élu conseiller régional d’Île-de-France. Il connaîtra pourtant la défaite aux départementales de 2015 et aux législatives de 2017. Très actif, il trouve encore le temps de lire et de s’instruire, puisant certaines de ses idées dans l’œuvre de Christophe Guilluy, le géographe des milieux péri-urbains qui critique les effets de la mondialisation sur les classes populaires. À ses yeux, la solution aux difficultés des plus pauvres ne réside pas dans une surenchère socialiste et révolutionnaire telle que la pratique l’extrême gauche, mais dans une critique raisonnée de la mondialisation. Ce qui l’amène à une critique de la politique monétaire de la BCE, et à demander la réorientation de la politique économique européenne dans la sens de la lutte contre le chômage et la maîtrise par les États de leur pleine souveraineté en matière de défense de leur industrie et de leur action sociale. Son modèle est Matteo Salvini. Il le loue d’avoir contesté la politique migratoire européenne, les directives économiques de Bruxelles, et d’avoir remis en cause le CETA. Pour autant, il ne donne pas dans les rodomontades du chef de la Ligue du Nord. Il s’inscrit dans le sillage de la politique d’ouverture de Marine Le Pen, sans servilité, et il conteste la politique du président de la République sur la base de critiques pertinentes et précises. Affirmant représenter, au RN, « la fibre sociale », revendiquant la modestie de son origine familiale, il ne donne pas, pour autant dans un populisme grossièrement populacier, et il montre, de par ses déclarations émues sur la tragédie de l’incendie de Notre-Dame, et le passé millénaire de la France, que, pour lui, la défense de l’identité de notre nation ne se confond pas avec une franchouillardise de comptoir.

Jordan Bardella est, à ce jour celui qui suscite la plus grande curiosité. Ce benjamin de la classe politique (il a seulement 23 ans) a, depuis sa désignation à la tête de la liste du Rassemblement national pour les européennes, montré qu’il n’était pas un simple produit de la com, qui gagne toute la classe politique. Très bien informé des questions débattues durant cette campagne, doué d’une assez grande facilité d’élocution et d’une grande capacité argumentative, il est la révélation de cette compétition électorale. Au risque d’exagérer, on peut affirmer qu’il représente l’espoir de la réunification du peuple français. Né en Seine-saint-Denis (le tristement célèbre « 9.3 »), issu d’une très modeste famille d’origine italienne, ayant passé sa jeunesse dans une cité HLM exposée aux incivilités, à la délinquance et à la violence en même temps qu’abreuvée de propagande communiste, il a pourtant fait le choix de ne pas céder à la pente naturelle de l’engagement à gauche. Au contraire, dès l’adolescence, il voit l’espoir du changement dans le camp adverse. Dès 2013, à peine âgé de 18 ans, il prend la direction du FN de son département, et, en 2015, à moins de 20 ans, il se voit élu conseiller régional d’Île-de-France. Il connaîtra pourtant la défaite aux départementales de 2015 et aux législatives de 2017. Très actif, il trouve encore le temps de lire et de s’instruire, puisant certaines de ses idées dans l’œuvre de Christophe Guilluy, le géographe des milieux péri-urbains qui critique les effets de la mondialisation sur les classes populaires. À ses yeux, la solution aux difficultés des plus pauvres ne réside pas dans une surenchère socialiste et révolutionnaire telle que la pratique l’extrême gauche, mais dans une critique raisonnée de la mondialisation. Ce qui l’amène à une critique de la politique monétaire de la BCE, et à demander la réorientation de la politique économique européenne dans la sens de la lutte contre le chômage et la maîtrise par les États de leur pleine souveraineté en matière de défense de leur industrie et de leur action sociale. Son modèle est Matteo Salvini. Il le loue d’avoir contesté la politique migratoire européenne, les directives économiques de Bruxelles, et d’avoir remis en cause le CETA. Pour autant, il ne donne pas dans les rodomontades du chef de la Ligue du Nord. Il s’inscrit dans le sillage de la politique d’ouverture de Marine Le Pen, sans servilité, et il conteste la politique du président de la République sur la base de critiques pertinentes et précises. Affirmant représenter, au RN, « la fibre sociale », revendiquant la modestie de son origine familiale, il ne donne pas, pour autant dans un populisme grossièrement populacier, et il montre, de par ses déclarations émues sur la tragédie de l’incendie de Notre-Dame, et le passé millénaire de la France, que, pour lui, la défense de l’identité de notre nation ne se confond pas avec une franchouillardise de comptoir. François-Xavier Bellamy, tête de liste des « Républicains », illustre, lui aussi, cette évolution. Professeur agrégé de philosophie, il a eu le courage de faire justice de certains présupposés à l’origine de la décadence que nous connaissons. En cela, il a fait œuvre de penseur plus que d’homme politique. Dans son livre Les déshérités (2014), il a montré que la crise de l’éducation et de l’enseignement dont nous souffrons depuis cinquante ans tient au refus de la transmission culturelle et morale, et il fait remonter l’origine de ce refus à Descartes, avec sa « table rase », Rousseau, père de l’anti-culture et de la révolte contre la civilisation, et Bourdieu, qui a assimilé à l’excès transmission et culture de classe. Dans Demeure (2018), il discerne le vice rédhibitoire de notre monde moderne dans le culte du changement, conçu comme une fin en soi, et dénonce l’institution d’un monde fluide, dénué de repères et d’ancrage culturel, prolongeant ainsi la description faite trente ans plus tôt (mais dans une perspective moderniste) par Lipovetsky de « l’empire de l’éphémère » et de « l’ère du vide ». Bellamy refuse de passer sous les fourches caudines morales imposées à la droite depuis des décennies. Au rebours des attitudes stéréotypées de la droite « républicaine » depuis une quarantaine d’années, il s’est prononcé en faveur de la tradition, de la morale, du mariage traditionnel, de la famille, d’un contrôle strict de l’immigration, de la primauté de l’instruction et de la transmission culturelle sur l’ « éducation », et s’est prononcé contre le TAFTA et le CETA, contre le refus bruxellois des formes de patriotisme économique, contre la permissivité, le mariage pour tous, la PMA et la GPA. Cela sans véhémence ni propos emberlificotés, avec netteté, franchise et clarté. Espérons que ce jeune intellectuel, encore bien peu présent sur le terrain politique, et encore inexpérimenté, puisse exercer une influence salutaire sur son camp.

François-Xavier Bellamy, tête de liste des « Républicains », illustre, lui aussi, cette évolution. Professeur agrégé de philosophie, il a eu le courage de faire justice de certains présupposés à l’origine de la décadence que nous connaissons. En cela, il a fait œuvre de penseur plus que d’homme politique. Dans son livre Les déshérités (2014), il a montré que la crise de l’éducation et de l’enseignement dont nous souffrons depuis cinquante ans tient au refus de la transmission culturelle et morale, et il fait remonter l’origine de ce refus à Descartes, avec sa « table rase », Rousseau, père de l’anti-culture et de la révolte contre la civilisation, et Bourdieu, qui a assimilé à l’excès transmission et culture de classe. Dans Demeure (2018), il discerne le vice rédhibitoire de notre monde moderne dans le culte du changement, conçu comme une fin en soi, et dénonce l’institution d’un monde fluide, dénué de repères et d’ancrage culturel, prolongeant ainsi la description faite trente ans plus tôt (mais dans une perspective moderniste) par Lipovetsky de « l’empire de l’éphémère » et de « l’ère du vide ». Bellamy refuse de passer sous les fourches caudines morales imposées à la droite depuis des décennies. Au rebours des attitudes stéréotypées de la droite « républicaine » depuis une quarantaine d’années, il s’est prononcé en faveur de la tradition, de la morale, du mariage traditionnel, de la famille, d’un contrôle strict de l’immigration, de la primauté de l’instruction et de la transmission culturelle sur l’ « éducation », et s’est prononcé contre le TAFTA et le CETA, contre le refus bruxellois des formes de patriotisme économique, contre la permissivité, le mariage pour tous, la PMA et la GPA. Cela sans véhémence ni propos emberlificotés, avec netteté, franchise et clarté. Espérons que ce jeune intellectuel, encore bien peu présent sur le terrain politique, et encore inexpérimenté, puisse exercer une influence salutaire sur son camp. Le simple souci d’honnêteté oblige à reconnaître que les signes encourageants (jusqu’à un certain point, ne rêvons pas trop) de renouveau de la classe politique au plan des nouveaux venus ne se trouvent pas uniquement à droite. La gauche en présente également quelques-uns.

Le simple souci d’honnêteté oblige à reconnaître que les signes encourageants (jusqu’à un certain point, ne rêvons pas trop) de renouveau de la classe politique au plan des nouveaux venus ne se trouvent pas uniquement à droite. La gauche en présente également quelques-uns.

Une tribune de Régis de Castelnau

Une tribune de Régis de Castelnau