Par Alexis Feertchak

Pour l'ouverture des Jeux olympiques de Rio, l'historien du sport Pierre Arnaud a accordé un long - et intéressant - entretien au FigaroVox [5.08]. Loin de l'esprit de Coubertin, l'olympisme est selon lui gangréné par la corruption et les luttes politiques. Il s'y déclare d'accord avec Charles Maurras sur un point capital. Il n'est que de lire ... D'autant que les analyses techniques intéresseront les sportifs. LFAR

Lors des premiers Jeux olympiques, à Athènes en 1896, Charles Maurras écrivait : « Cet internationalisme-là ne tuera pas les patries, mais les fortifiera ». Son constat résiste-t-il au temps ?

Pierre ARNAUD. - Pierre de Coubertin écrivait en 1920 (soit 25 ans plus tard que Charles Maurras!) : « [l'olympisme doit] créer de la force nationale par l'entraînement sportif et de l'harmonie internationale par la concurrence sportive ». Une fois encore le « visionnaire » confondait ses désirs et la réalité. En conséquence et pour vous répondre précisément: Charles Maurras avait raison, ce qui ne saurait réjouir le démocrate que je suis.

Pierre ARNAUD. - Pierre de Coubertin écrivait en 1920 (soit 25 ans plus tard que Charles Maurras!) : « [l'olympisme doit] créer de la force nationale par l'entraînement sportif et de l'harmonie internationale par la concurrence sportive ». Une fois encore le « visionnaire » confondait ses désirs et la réalité. En conséquence et pour vous répondre précisément: Charles Maurras avait raison, ce qui ne saurait réjouir le démocrate que je suis.

Le Comité international olympique a pris la décision de confier aux fédérations internationales la responsabilité d'exclure des sportifs russes alors que nombre d'entre eux sont convaincus de dopage. Comment analysez-vous cette décision ?

Cette question est délicate. La réponse peut susciter bien des controverses. Sans doute conviendrait-il, avant de répondre, de consulter la Charte Olympique. Mais parle-t-elle d'ailleurs de ce cas précis ? Je vais tenter d'apporter une réponse de bon sens. Le CIO désigne parmi les villes candidates, celle qui sera officiellement chargée d'organiser les Jeux Olympiques. De ce fait, si le CIO choisit et élit une ville parmi les candidates, il ne choisit pas les athlètes qui vont concourir dans les différentes épreuves. Cela ne me semble pas de son ressort. Encore que... S'il y a infraction aux règles et aux codes de l'éthique sportive et olympique, chacun peut imaginer et accepter que le CIO joue le rôle d'un gendarme en excluant les contrevenants. Cependant, c'est bien en amont qu'il faudrait endiguer, contrôler et sanctionner les pays et les athlètes ainsi que les équipes médicales qui sont chargées de leur contrôle et de leur suivi... Il est donc clairement de la responsabilité des Fédérations sportives internationales et nationales de sélectionner les athlètes qui sont jugés dignes (du point de vue de leur performance - minima olympiques - et de l'éthique sportive) de représenter leur pays. Quant aux responsabilités politiques des Etats... il conviendrait aussi de les sanctionner lorsqu'elle est démontrée !

Historiquement, quel sens donner aux divers boycotts ? Erodent-ils le mythe pacificateur du sport cher à Pierre de Coubertin ?

Les boycotts sont toujours politiques ! Qu'il s'agisse de Championnats ou de Coupes du Monde ou de Jeux Olympiques... Le sens à donner me semble toujours le même : le manquement aux valeurs universelles des droits de l'Homme par des régimes politiques qui revendiquent l'organisation de compétitions doit susciter la réprobation voire leur marginalisation et leur exclusion. Encore une fois il s'agit d'éthique. Des Jeux doivent être propres non seulement du point de vue du dopage et du point de vue médical (et des contrôles les concernant) mais aussi du point de vue politique (et on pourrait ajouter, social et économique). Le moment n'est pas venu ici de faire l'inventaire des différentes tentatives de boycottage qui ont eu lieu au XX° siècle. De nombreux ouvrages et articles leur ont été consacrés en particulier par les fondateurs de la Théorie critique du sport, de la Revue Quel Corps ? (1975-1997) puis Quel Sport ? (depuis 2007) animés par Jean-Marie Brohm et Fabien Ollier. Ceux-ci ont d'ailleurs été à l'initiative de nombreuses campagnes significatives de boycott des Coupes du monde de football et des JO pour la simple et bonne raison qu'ils servaient à légitimer et à renforcer des régimes totalitaires, dictatoriaux ou militaro-policiers (notons par exemple le boycott du Mondial de la junte de Videla en Argentine, en 1978, avec le COBA ; le boycott des Jeux de la stratocratie brejnevienne à Moscou en 1980, avec le COBOM ; le boycott des Jeux liberticides de Pékin en 2008, avec le COBOP ; le boycott des Jeux du national-soviétisme de Poutine à Sotchi en 2014, avec le COBOSO).

Quant au rôle pacificateur du sport... Permettez-moi d'être sceptique. Le sport divise plus souvent qu'il unit ! L'affrontement n'est possible que si l'on a un « terrain » d'entente c'est-à-dire des règles. Sinon... c'est la chienlit ! Mais par définition le sport c'est l'opposition, le combat, l'affrontement... dans le respect du fair-play et de la règle ! C'est bien là que règne toute l'ambiguïté passionnément cultivée par Pierre de Coubertin. On en revient alors à votre première question! Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie encore moins d'admiration pour Pierre de Coubertin dont beaucoup pensent qu'il fut un avant-gardiste, un visionnaire. C'était en fait un doux rêveur, un utopiste dont l'acharnement à réaliser « son rêve olympique » au nom des valeurs du pacifisme et de l'entente entre les peuples révèle son immense orgueil et son aveuglement, tout comme d'ailleurs la plupart des dirigeants ou notables de son époque. Il était un homme de son temps... Et non d'un autre temps ! Un conservateur et non un précurseur, ce qui peut se vérifier dans nombre de ses interventions...

A Pékin en 2008 pour les Jeux olympiques d'été ou à Sotchi pour ceux d'Hiver en 2014, l'olympisme a été l'occasion d'une démonstration de force pour les pays organisateurs, mais aussi de coûteuses dépenses, comme pour la Grèce en 2004 ou pour le Brésil aujourd'hui. L'esprit de concurrence entre les pays organisateurs a-t-il dépassé les limites du raisonnable ?

De la part des pays organisateurs (qui ont été choisis par les membres du CIO rappelons-le) il ne s'agit pas seulement d'une démonstration de force mais de la volonté d'acquérir un prestige et une reconnaissance mondiale. Les J.O. sont la vitrine non seulement économique, mais aussi sociale, politique, culturelle, etc. d'un pays. Comme toutes les vitrines des magasins, la vitrine sportive annonce plus de rêves qu'elle n'en peut offrir réellement! Elle masque bien souvent la misère politique et sociale effective derrière les fastes des installations, des cérémonies et des performances. On le constate encore une fois avec Rio en ce moment. C'est un miroir aux alouettes ou une grande armoire aux illusions! Et cela conduit inévitablement à la surenchère et donc à des dépenses très excessives et souvent inutiles comme je le rappellerai probablement plus tard. Il suffit de lire les articles et commentaires de Wladimir Andreff, professeur d'économie du sport, pour se persuader que l'organisation et le déroulement des J.O. sont une gabegie financière qui a pour principale cause le mensonge: mensonge sur les coûts estimés qui ne sont jamais respectés. Normal: le CIO se vend à l'encan, c'est à dire au plus offrant ! D'où l'explosion des coûts et l'affairisme qui entourent les marchés juteux de la « fête olympique » ! Vous n'avez pas lu W. Andreff ? Alors je reprends quelques-uns de ses chiffres. Quels ont été les « coûts de dépassement » des J.O. depuis 1984? Une seule ville a tenu ses engagements et n'a pas eu de déficit : Los Angeles en 1984 (elle n'avait, soulignons-le, aucun concurrent dans la course aux enchères). Par la suite ce ne sont que dépassements ahurissants : Barcelone en 1992 : 32 % ; Sydney en 2000 : 93 % ; Athènes en 2004 : 109% et surtout Londres en 2012 : 127 % et Pékin en 2008 : 1130 %!!! (1).

Et Paris en 2024 … si jamais d'aventure le CIO avait la mauvaise intention de sanctionner Paris en ponctionnant sa population déjà écrasée par les dettes ? Mais il est vrai que, en matière d'Olympisme comme en d'autres domaines, les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! François Hollande accompagné par ses deux égéries Anne Hidalgo et Valérie Pécresse sont aujourd'hui à Rio ; voilà un voyage politique s'il en est pour défendre (discrètement paraît-il) la candidature de Paris en 2024. Et ne parlons pas de Tony Estanguet et de Teddy Riner grassement payés et entretenus pour jouer les VRP ...

Que pensez-vous justement de la candidature de Paris pour les prochains Jeux olympiques ?

Je ne suis pas seul à être franchement et carrément hostile au maintien de cette candidature. Les appels que nous avons lancés le 23 juin 2015 et le 12 janvier 2016, parus dans le Huffington Post et dans la Revue Quel Sport?, ont reçu quelques échos (bien faibles disons-le tout net) dans la presse et les médias. En résumé qu'écrivions-nous? Pourquoi Paris ne doit pas poser sa candidature, et si elle est quand même posée, pourquoi le CIO ne doit pas la retenir? Compte tenu de l'augmentation massive du chômage en France et des mesures d'austérité qui frappent tous les secteurs de la vie publique, nous estimons qu'il y a d'autres priorités qu'une candidature dispendieuse aux JO de 2024. Nous pensons en somme que le « rêve des Jeux » ne doit pas faire diversion.

Parmi tous les arguments présentés il y a d'abord le coût (évoqué ci-dessus). Entre 60 et 100 millions d'euros risquent d'être engloutis en pure perte dans les frais de candidature. L'État a déjà débloqué un abondement exceptionnel de 10 millions d'euros pour assurer le bon fonctionnement du Groupement d'intérêt public «Paris 2024». 3 milliards de fonds publics seraient ainsi engagés sur un budget prévisionnel global de 6,2 milliards d'euros. Or, pour quasiment tous les Jeux, les budgets prévisionnels explosent (Athènes: 11,1 milliards ; Pékin: 32 milliards ; Londres: 11 milliards ; Rio: 12 milliards). Tandis que le CIO est exonéré d'impôts et que les retombées économiques ne bénéficient qu'au secteur privé, les populations sont obligées de supporter le poids de la dette pendant plusieurs années. L'hôpital public, le logement social, les transports en commun, l'éducation, la recherche scientifique ne doivent pas être affectés par l'opération de prestige de la parade olympique. «L'aventure olympique» ainsi désignée par Anne Hidalgo - dont je rappelle qu'elle était initialement hostile à cette candidature, mais çà c'était avant son élection à la mairie de Paris ! - se construit sur la base de contre-vérités qui vont rapidement devenir un mensonge d'État! Des J.O. low-coast à Paris? Mais vous n'y pensez pas! Nous disposons paraît-il des infrastructures: stades, piscines, gymnases, etc. Mais c'est oublier les appétits des grandes multinationales qui auront vite fait de dépasser les coûts en construisant des temples sportifs et commerciaux pharaoniques et donc surdimensionnés et qui n'auront, comme en Grèce après 2004, aucune utilité une fois les jeux terminés. Sans parler des transports, des logements «facilement reconvertibles» en logements sociaux. C'est comme si on demandait à l'abbé Pierre de construire le village olympique. N'y a-t-il pas mieux à faire avec l'argent des Français compte tenu de l'état piteux dans lequel se trouve notre pays? En clair, je pense que le redressement économique et social de la France ne passe pas par l'organisation de Jeux qui ne profiteront qu'aux nantis et ne satisferont que l'ego d'un spécialiste des commémorations à l'occasion du Centième anniversaire des J.O. de Paris (en 1924) !!!

Second argument qu'il convient de méditer (et non des moindres) : la sécurité et les frais colossaux qui seront engagés pour protéger et garantir le déroulement des épreuves, où que ce soit, avec la mobilisation (c'en est une!) de milliers de policiers, gendarmes, militaires, de « forces » dites de « l'ordre ». Certes nous ne sommes pas en 2024 et l'on peut espérer ne plus avoir à se protéger du terrorisme et des djihadistes. Mais faudrait-il qu'au nom de la « fête olympique » nous acceptions, sans réfléchir aux conséquences sur les principes démocratiques, le quadrillage militaro-policier de l'espace public, la surveillance électronique généralisée, la restriction des libertés fondamentales ?

Et pour terminer troisième argument: et la démocratie? Qui a décidé de poser la candidature de Paris pour les J.O. De 2024? A-t-on demandé l'avis aux parisiens et plus largement aux Français (ce sont eux tous qui payent!) ? Pourquoi ne pas faire une « votation » comme ce fut le cas en Suisse, ou un référendum national ? J'estime que des décisions aussi importantes ne doivent pas être confisquées par une multinationale olympique opaque et non démocratique qui abrite en son sein des fédérations et des athlètes plusieurs fois impliqués dans des affaires de corruption, de matchs truqués et de dopage (FIFA, UCI, IAAF, etc.).

Je n'ai évidemment pas épuisé les arguments et les explications. C'est pour vous inviter à de nouvelles lectures...

L'olympisme a survécu à deux guerres mondiales et à la Guerre froide. Dans un monde contemporain où réapparaît le vocabulaire de la guerre et des conflits, quel avenir voyez-vous pour les Jeux olympiques dans les prochaines décennies ?

Le vocabulaire de la guerre, les conflits ne mettront pas fin à l'Olympisme et aux Jeux olympiques. Ils seront suspendus, le temps que revienne difficilement l'apaisement: comme ce fut le cas en 1919 (Jeux Inter-alliés) puis 1920 (Jeux d'Anvers pour récompenser la petite Belgique). Comme ce fut le cas encore en 1948 à Londres (pour les mêmes raisons) (2). La Guerre froide n'a jamais interrompu les Jeux: elle en a seulement accentué le caractère nationaliste et chauvin! À mon avis, ce n'est pas la politique ou plus largement les «relations internationales» (au sens diplomatique du terme) qui peuvent mettre un terme ou compromettre l'avenir des Jeux. Pour anéantir non seulement les Jeux Olympiques mais l'idéal olympique déjà bien fragilisé, il faudrait mettre un terme à la mainmise de l'argent et à l'imaginaire inégalitaire de la « surdimensionalisation » de l'homme. Citius, Altius, Fortius... là est hélas le ver qui ronge le fruit. Parce qu'on confond l'esprit de compétition, la performance, le dépassement de soi-même avec le record ce qui induit déviations, perversités et transgressions diverses dont le professionnalisme, l'appât du gain et le dopage ne sont que les symptômes les plus apparents...

Mais que dis-je ? Après avoir critiqué Pierre de Coubertin, voilà que je deviens aussi un doux rêveur aux utopies enchanteresses... •

(1). Pour une argumentation complète sur ces données et bien d'autres, voir la Revue Quel Sport ?, en particulier le n° 27.

(2) ARNAUD Pierre et RIORDAN James, Sport et relations internationales (1900-1941), éd. L'Harmattan, collection Espaces et temps du Sport, 1998.

Portait ci-dessus : Charles Maurras à 25 ans, autour de 1895

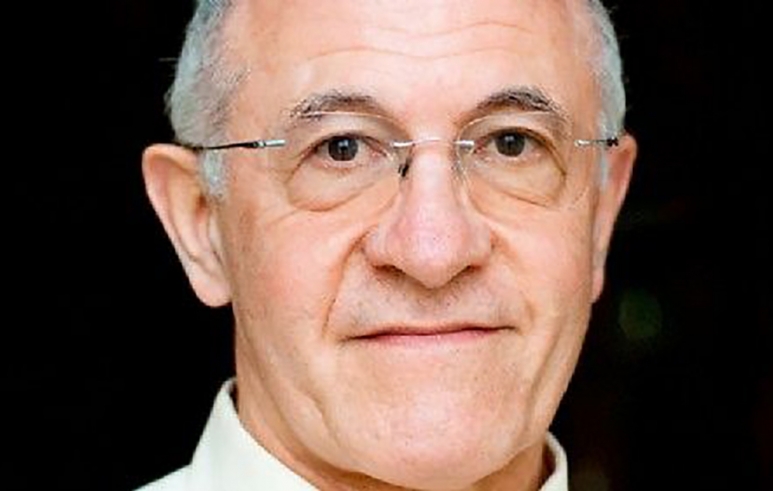

Pierre Arnaud est un professeur d'éducation physique et historien du sport né en 1942. Professeur émérite de l'Université Lyon-1, il est le fondateur des « Carrefours d'histoire du sport » et du Centre de recherche et d'innovation sur le sport (CRIS).

Alexis Feertchak

A lire aussi dans Lafautearousseau ...

Maurras : « Non, les patries n'étaient pas dissociées ; la guerre non plus n'était pas morte. »

« L’agence de notation B.and B. décide de dégrader la France », « le Maroc recule d’un point en matière de développement humain », « les universités françaises perdent une place dans le classement de Pékin », « la Ligue des droits humains met en garde Amman », « Paris recule dans le classement Bertelsmann sur la gouvernance », « l’agence X de Londres pointe la hausse de la dette marocaine », « le palmarès de Philadelphie (ou de Toronto, ou de Seattle, au choix) déclasse l’Espagne et le Portugal » etc. etc. Sans parler de la Russie ou de la Turquie, ces « cancres » par nature …

« L’agence de notation B.and B. décide de dégrader la France », « le Maroc recule d’un point en matière de développement humain », « les universités françaises perdent une place dans le classement de Pékin », « la Ligue des droits humains met en garde Amman », « Paris recule dans le classement Bertelsmann sur la gouvernance », « l’agence X de Londres pointe la hausse de la dette marocaine », « le palmarès de Philadelphie (ou de Toronto, ou de Seattle, au choix) déclasse l’Espagne et le Portugal » etc. etc. Sans parler de la Russie ou de la Turquie, ces « cancres » par nature …

Officiellement, il y a à peu près 50 ans, la société québécoise s’est débarrassée de ses curés. On leur reprochait de chercher à contrôler notre vie. Ils nous culpabilisaient en nous accusant de commettre des péchés. Ils voulaient gouverner nos consciences. Les gens en avaient marre.

Officiellement, il y a à peu près 50 ans, la société québécoise s’est débarrassée de ses curés. On leur reprochait de chercher à contrôler notre vie. Ils nous culpabilisaient en nous accusant de commettre des péchés. Ils voulaient gouverner nos consciences. Les gens en avaient marre.

Il faut défendre notre civilisation contre ses ennemis. Alain Finkielkraut le disait récemment dans Le Figaro Magazine. Mais la formule est bien plus ambiguë qu'on ne le croit.

Il faut défendre notre civilisation contre ses ennemis. Alain Finkielkraut le disait récemment dans Le Figaro Magazine. Mais la formule est bien plus ambiguë qu'on ne le croit.

Après un an de glaciation entre Moscou et Ankara, Vladimir Poutine et Recep Erdogan se rencontrent ce mardi à Saint-Pétersbourg. Quels sont les grands enjeux de cette détente ?

Après un an de glaciation entre Moscou et Ankara, Vladimir Poutine et Recep Erdogan se rencontrent ce mardi à Saint-Pétersbourg. Quels sont les grands enjeux de cette détente ?

Il y a quelque chose de très peu surprenant, finalement, dans le rapprochement à l'œuvre entre le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Erdogan. A y regarder de plus près, et en mettant de côté la relation historique entre la Turquie et les Etats-Unis, la Turquie d'Erdogan a infiniment plus de points communs avec la Russie de Poutine qu'avec l'Occident. Le rapport au sacré et à la tradition religieuse de leurs pays (orthodoxie pour Poutine, islam pour Erdogan), la dimension verticale (voire autoritaire) de l'exercice du pouvoir, le soutien massif (et visible) d'une population mobilisée: ces éléments rapprochent les deux hommes beaucoup plus qu'ils ne les séparent.

Il y a quelque chose de très peu surprenant, finalement, dans le rapprochement à l'œuvre entre le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Erdogan. A y regarder de plus près, et en mettant de côté la relation historique entre la Turquie et les Etats-Unis, la Turquie d'Erdogan a infiniment plus de points communs avec la Russie de Poutine qu'avec l'Occident. Le rapport au sacré et à la tradition religieuse de leurs pays (orthodoxie pour Poutine, islam pour Erdogan), la dimension verticale (voire autoritaire) de l'exercice du pouvoir, le soutien massif (et visible) d'une population mobilisée: ces éléments rapprochent les deux hommes beaucoup plus qu'ils ne les séparent.

Entretien par

Entretien par

Pierre ARNAUD. - Pierre de Coubertin écrivait en 1920 (soit 25 ans plus tard que Charles Maurras!) : « [l'olympisme doit] créer de la force nationale par l'entraînement sportif et de l'harmonie internationale par la concurrence sportive ». Une fois encore le « visionnaire » confondait ses désirs et la réalité. En conséquence et pour vous répondre précisément: Charles Maurras avait raison, ce qui ne saurait réjouir le démocrate que je suis.

Pierre ARNAUD. - Pierre de Coubertin écrivait en 1920 (soit 25 ans plus tard que Charles Maurras!) : « [l'olympisme doit] créer de la force nationale par l'entraînement sportif et de l'harmonie internationale par la concurrence sportive ». Une fois encore le « visionnaire » confondait ses désirs et la réalité. En conséquence et pour vous répondre précisément: Charles Maurras avait raison, ce qui ne saurait réjouir le démocrate que je suis.

Recep Erdogan devrait rencontrer Vladimir Poutine en août dans la capitale russe. La Turquie est historiquement la base avancée du Sud de l'Alliance atlantique. Dans quelle mesure la nouvelle alliance entre Moscou et Ankara pourrait perturber l'OTAN ?

Recep Erdogan devrait rencontrer Vladimir Poutine en août dans la capitale russe. La Turquie est historiquement la base avancée du Sud de l'Alliance atlantique. Dans quelle mesure la nouvelle alliance entre Moscou et Ankara pourrait perturber l'OTAN ?

Je ne parlerai pas des martyrs de Charlie. Car je risquerais de parler de l’islam, et l’islam est une religion de paix et d’amour.

Je ne parlerai pas des martyrs de Charlie. Car je risquerais de parler de l’islam, et l’islam est une religion de paix et d’amour.

Les 2 et 3 décembre 1989, trois semaines après la chute du mur de Berlin, les présidents George Herbert Bush (le père) et Mikhaïl Gorbatchev, accompagnés de leurs ministres des Affaires étrangères, se rencontraient au large de l’île de Malte, à bord du croiseur soviétique Maxim Gorki. Durant ces deux journées historiques, les dirigeants des deux superpuissances de l’époque allaient s’efforcer d’éviter que le profond ébranlement subi par le bloc soviétique ne se transforme en une situation incontrôlable susceptible de déboucher sur un conflit planétaire. Le chef du Kremlin, hanté par la menace d’un naufrage économique et déjà résigné à la perte de son glacis est-européen, n’avait plus que deux objectifs en tête : sauver ce qu’il restait de l’Empire et arracher la promesse d’une aide financière massive des pays occidentaux.

Les 2 et 3 décembre 1989, trois semaines après la chute du mur de Berlin, les présidents George Herbert Bush (le père) et Mikhaïl Gorbatchev, accompagnés de leurs ministres des Affaires étrangères, se rencontraient au large de l’île de Malte, à bord du croiseur soviétique Maxim Gorki. Durant ces deux journées historiques, les dirigeants des deux superpuissances de l’époque allaient s’efforcer d’éviter que le profond ébranlement subi par le bloc soviétique ne se transforme en une situation incontrôlable susceptible de déboucher sur un conflit planétaire. Le chef du Kremlin, hanté par la menace d’un naufrage économique et déjà résigné à la perte de son glacis est-européen, n’avait plus que deux objectifs en tête : sauver ce qu’il restait de l’Empire et arracher la promesse d’une aide financière massive des pays occidentaux.

Outre Daech, ennemi bien réel, l’Occident s’est trouvé deux autres adversaires de taille, peu ou prou fantasmés, eux : le « tsar » Poutine et le « sultan » Erdogan. Laissons le premier, que nous avons déjà défendu ici et attardons-nous quelques instants sur le second particulièrement, criblé de balles médiatiques depuis la tentative de putsch turque de mi-juillet.

Outre Daech, ennemi bien réel, l’Occident s’est trouvé deux autres adversaires de taille, peu ou prou fantasmés, eux : le « tsar » Poutine et le « sultan » Erdogan. Laissons le premier, que nous avons déjà défendu ici et attardons-nous quelques instants sur le second particulièrement, criblé de balles médiatiques depuis la tentative de putsch turque de mi-juillet.