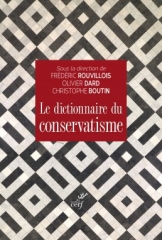

Est-il vrai que le conservatisme est à la mode ? Un certain nombre de signes pourrait plaider en ce sens. On est même allé jusqu’à prétendre que la tendance sinistrogyre (c’est-à-dire en faveur d’une pensée de gauche) établie naguère par Albert Thibaudet pour caractériser le mouvement des idées politiques en France, était désormais démentie par une nette tendance dextrogyre. On peut objecter à cela la victoire d’Emmanuel Macron, proclamant haut et fort son progressisme, mais la nature du macronisme est encore en suspens, sa prétention à dépasser le clivage gauche-droite attendant une véritable confirmation. Le débat intellectuel demeure largement ouvert, et il l’est d’autant plus que la notion même de conservatisme a toujours eu beaucoup de mal à être définie et à trouver droit de cité dans ce pays. Thierry Maulnier n’aimait-il pas rappeler la formule du duc d’Orléans pour qui « le mot commençait vraiment trop mal ». Beaucoup de réactionnaires se sont moqués, tel Bernanos, de ces braves gens qui « se sont appelés eux-mêmes, tour à tour, conservateurs, libéraux ou modérés, dans l’espoir que ces sobriquets, qui suaient la paresse et la peur, allaient leur assurer infailliblement l’estime et l’amour du peuple français ». Il y a donc beaucoup de travail pour assurer au conservatisme un statut à la fois honorable et crédible. C’est pourquoi Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin ont préféré la formule du dictionnaire à celle du manifeste pour faire un peu plus de clarté et apporter un peu de rigueur à ce qui pourrait être autre chose qu’« un simple ramassis de préjugés bourgeois agités comme des épouvantails contre ceux qui se réclament de la Justice et du Progrès, mais un ensemble extrêmement riche ».

La preuve en est faite grâce à cette publication d’un bon millier de pages, dont la fonction est plutôt de donner infiniment à penser quant à une tradition qui pourrait bien trouver aujourd’hui le terrain propice à une refondation « qui reprendrait l’héritage des conservatismes anciens, mais qui implique aussi de prendre en compte des éléments qui n’avaient pas été intégrés aux programmes conservateurs des XIXe ou XXe siècles tant qu’ils semblaient ne jamais devoir être menacés, alors que la démesure moderne risque de les faire disparaître eux aussi ». Les trois responsables du dictionnaire soulignent ainsi d’emblée en quoi le conservatisme pourrait trouver une actualité bien supérieure aux modes éphémères, dès lors qu’il affronterait non pas une menace contre un ordre bourgeoisement établi mais une atteinte à la substance de notre humanité, en ce qu’elle a de plus exposée. Mais avant d’en arriver à cette ultime conclusion, il était nécessaire de refaire tout un parcours historique, afin de saisir à travers quelles étapes, quelles difficultés s’était constitué un courant conservateur aux multiples déclinaisons, toujours confronté à des difficultés tenant à la complexité d’une réalité rebelle aux réductions idéologiques.

Il fallait bien partir d’une définition minimale. Celle-ci semble correctement formulée par Philippe Bénéton : « Le conservatisme est un mouvement intellectuel (et politique) de l’ère moderne qui naît avec elle puisque contre elle ; la doctrine conservatrice s’est constituée pour la défense de l’ordre politique et social traditionnel des nations européennes, elle est fondamentalement anti-moderne. Le conservatisme est donc un traditionalisme. Dans la mesure où il a une filiation qui, tout en restant fidèle aux valeurs du conservatisme, s’est détachée, histoire oblige, de la tradition pré-moderne et du modèle historique qu’elle incarne, l’on parlera alors de néo-traditionalisme. » Ce simple point de départ indique déjà la difficulté d’une pensée qui, en dépit de sa volonté d’assurer le pérenne, se trouve contrainte d’assumer la nouveauté, au risque de sérieuses contradictions. De là, par exemple, ses rapports indécis avec le libéralisme. Peut-on être à la fois conservateur et libéral ? La réponse ne va pas de soi, car s’il semble y avoir des incompatibilités doctrinales, il y aussi d’évidentes complicités. Ainsi que le remarque Lucien Jaume : « Le libéralisme peut se montrer aussi bien conservateur (contre les idéologies égalitaires ou “régénératrices” au sein de la Révolution française) que révolutionnaire. L’“appel au ciel” chez Locke, le soutien à la révolution de 1830 chez les orléanistes… » (article Libéralisme). L’ambiguïté est déjà manifeste chez Chateaubriand, qui fut le premier à se faire le porte-drapeau de la réaction à la Révolution, en figure de proue d’un journal qui s’appelait Le conservateur, mais qui, en même temps, veut comprendre une certaine inspiration de 1789, tout en ayant subi aussi le choc, avant son neveu Tocqueville, de la découverte du Nouveau monde. Autre ambiguïté : le conservatisme est très souvent accusé d’indifférence à l’égard de la question sociale, et il serait suspect, à l’instar du libéralisme, de préférer les lois du marché à une politique de justice sociale. Mais c’est oublier l’extrême sensibilité de beaucoup de conservateurs, tel Albert de Mun, à combattre une pauvreté, qui tenait aux excès du système capitaliste et industriel, provoquant « la déliquescence des liens sociaux, et, en premier lieu, l’érosion du lien familial, par l’amenuisement de l’humain et son exploitation » (Claire Araujo Da Justa, article Pauvre, pauvreté).

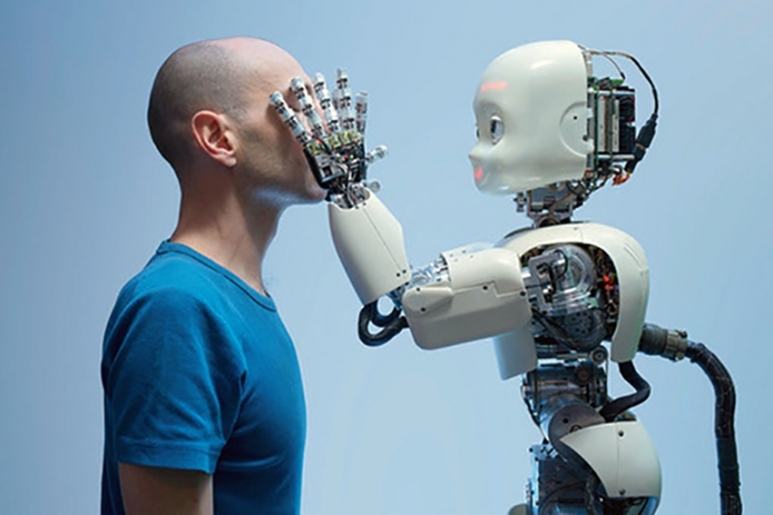

Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ». •

Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ». •

Le dictionnaire du conservatisme, sous la direction de Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin, Les Éditions du Cerf.

Royaliste

A lire aussi dans Lafautearousseau ...*

Idées • Progressistes et conservateurs

Livres • « Le retour du conservatisme correspond à une aspiration profonde des Français »

Pourquoi recommander la lecture d'un essai sur la démocratie : la piraterie dans l'âme de J.P/ Curnier

Pourquoi recommander la lecture d'un essai sur la démocratie : la piraterie dans l'âme de J.P/ Curnier

Dans cette tribune du Journal de Montréal [6.01] Mathieu Bock-Côté pointe la pure et simple folie à quoi conduit le politiquement correct. En l'espèce, en s'en prenant aux oeuvres d'art. Faudra-t-il brûler les livres comme aux pires époques, dénaturer les oeuvres de l'esprit les plus pures, pour satisfaire stupidement à l'air du temps ? Allons ! Mathieu Bock-Côté a raison. LFAR

Dans cette tribune du Journal de Montréal [6.01] Mathieu Bock-Côté pointe la pure et simple folie à quoi conduit le politiquement correct. En l'espèce, en s'en prenant aux oeuvres d'art. Faudra-t-il brûler les livres comme aux pires époques, dénaturer les oeuvres de l'esprit les plus pures, pour satisfaire stupidement à l'air du temps ? Allons ! Mathieu Bock-Côté a raison. LFAR

Au mois de septembre dernier, Louis-Georges Tin, le président du Conseil représentatif des associations noires (Cran), et le philosophe Louis Sala-Molins publiaient dans Le Monde une tribune dans laquelle, faisant suite au débat lancé aux Etats-Unis par le démontage des statues du général Lee, ils appelaient à débaptiser en France les collèges et lycées portant le nom de Colbert, au motif que le ministre de Louis XIV serait coupable de crime contre l'humanité pour avoir légalisé l'esclavage en édictant le fameux Code noir. En l'espèce, les deux hommes poursuivaient un combat militant qu'ils mènent depuis longtemps.

Au mois de septembre dernier, Louis-Georges Tin, le président du Conseil représentatif des associations noires (Cran), et le philosophe Louis Sala-Molins publiaient dans Le Monde une tribune dans laquelle, faisant suite au débat lancé aux Etats-Unis par le démontage des statues du général Lee, ils appelaient à débaptiser en France les collèges et lycées portant le nom de Colbert, au motif que le ministre de Louis XIV serait coupable de crime contre l'humanité pour avoir légalisé l'esclavage en édictant le fameux Code noir. En l'espèce, les deux hommes poursuivaient un combat militant qu'ils mènent depuis longtemps.

Il n'est pas d'Européens et, surtout, d'Européennes qui n'aient rêvé de Sissi ! Livres, films, innombrables articles. Car Sissi, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, est en elle-même une sorte de rêve. Il fallait Jean des Cars, l'historien reconnu et talentueux des dynasties européennes, pour mettre une consistance, une existence vraie sous tant d'apparences, souvent trompeuses. Son livre est d'abord une vie de Sissi, mais il la lie si intimement à celle de son époux François-Joseph que le livre est intitulé très justement François-Joseph et Sissi et sous-titré Le devoir et la rébellion, ce qui est une manière de dire ce que fut la vie de ce couple étonnant.

Il n'est pas d'Européens et, surtout, d'Européennes qui n'aient rêvé de Sissi ! Livres, films, innombrables articles. Car Sissi, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, est en elle-même une sorte de rêve. Il fallait Jean des Cars, l'historien reconnu et talentueux des dynasties européennes, pour mettre une consistance, une existence vraie sous tant d'apparences, souvent trompeuses. Son livre est d'abord une vie de Sissi, mais il la lie si intimement à celle de son époux François-Joseph que le livre est intitulé très justement François-Joseph et Sissi et sous-titré Le devoir et la rébellion, ce qui est une manière de dire ce que fut la vie de ce couple étonnant.

Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ».

Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ».

Avis aux éternels potaches. Aux rois de la blague de mauvais goût. Aux empereurs du jeu de mots débile. Ils sont sous surveillance. Leur vie est en danger. Leur destin peut basculer pour une parole de trop. C'est ce qui est arrivé au présentateur de l'émission de France 2 « Les Z'amours » : Tex. Depuis dix-sept ans, il avait eu souvent l'occasion de déployer son humour lourdingue, un peu niais, jamais subtil.

Avis aux éternels potaches. Aux rois de la blague de mauvais goût. Aux empereurs du jeu de mots débile. Ils sont sous surveillance. Leur vie est en danger. Leur destin peut basculer pour une parole de trop. C'est ce qui est arrivé au présentateur de l'émission de France 2 « Les Z'amours » : Tex. Depuis dix-sept ans, il avait eu souvent l'occasion de déployer son humour lourdingue, un peu niais, jamais subtil.