Bien d'accord avec Valeurs actuelles, même si ça ne doit pas changer grand chose ...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

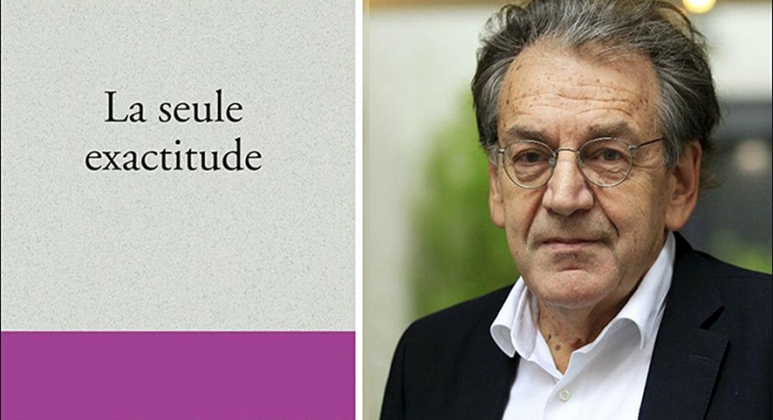

Mathieu Bock-Côté a lu pour Le Figaro l'ouvrage d'Alain Finkielkraut, La seule exactitude. Il estime que notre philosophe cultive pour la France un « patriotisme tranquille », sans prétention impériale aucune. Tranquille n'est pas le mot que l'on associe le plus, en général, à l'image d'Alain Finkielkraut. On le voit plutôt habité d'une forme anxieuse et agitée du souci contemporain, au sens de Chantal Delsol. On lui reproche contradictoirement un excès d'amour - qui confinerait à l'obsession - pour la culture traditionnelle, la civilisation françaises et d'être tout autant judéo-centré. Ce qui, dans ce dernier cas ne nous paraît pas tout à fait faux et un rien dommageable au point de lui rendre le Maurras profond, ou le vrai Barrès, inintelligibles voire a priori intellectuellement infréquentables. La difficulté, on s'en souviendra, n'a ni empêché ni troublé le dialogue foisonnant et fécond pas plus que l'admiration réciproque de Pierre Boutang et George Steiner... Mais s'agissant de l'œuvre et du statut d'Alain Finkielkraut, s'agissant de son analyse de la modernité, profonde et juste, nous sommes d'avis que Mathieu Bock-Côté dit une fois de plus l'essentiel. Et avec une argumentation, un fond qui est aussi le nôtre. LFAR

Rien n'est plus important que ne pas se tromper d'époque. Telle est, d'une certaine manière, la grande obsession qui traverse La seule exactitude, le dernier ouvrage d'Alain Finkielkraut. Elle n'est pas vraiment nouvelle. Lecteur de Hannah Arendt, Finkielkraut souhaite depuis longtemps « penser l'événement », en s'ouvrant à sa part de nouveauté, à ce qui dans le monde qui vient, n'est pas une simple reconduction de celui d'hier. Malgré ce qu'en pensent les esprits désenchantés, l'histoire qui se fait n'est pas soumise à la seule loi du retour du même. Pourquoi cette mise en garde ? Essentiellement parce que Finkielkraut n'en peut plus d'entendre certains petits sermonneurs progressistes nous expliquer que les années 1930 seraient de retour, généralement ralliés à une forme d'antifascisme parodique qui n'en finit plus d'assimiler tout ce qui contredit le métissage euphorique du monde à une nouvelle peste brune.

Rien n'est plus important que ne pas se tromper d'époque. Telle est, d'une certaine manière, la grande obsession qui traverse La seule exactitude, le dernier ouvrage d'Alain Finkielkraut. Elle n'est pas vraiment nouvelle. Lecteur de Hannah Arendt, Finkielkraut souhaite depuis longtemps « penser l'événement », en s'ouvrant à sa part de nouveauté, à ce qui dans le monde qui vient, n'est pas une simple reconduction de celui d'hier. Malgré ce qu'en pensent les esprits désenchantés, l'histoire qui se fait n'est pas soumise à la seule loi du retour du même. Pourquoi cette mise en garde ? Essentiellement parce que Finkielkraut n'en peut plus d'entendre certains petits sermonneurs progressistes nous expliquer que les années 1930 seraient de retour, généralement ralliés à une forme d'antifascisme parodique qui n'en finit plus d'assimiler tout ce qui contredit le métissage euphorique du monde à une nouvelle peste brune.

L'exercice n'est pas simple. Il faut révéler l'époque à travers l'événement. C'est au fil de ses chroniques hebdomadaires à la Radio communautaire juive et mensuelles à Causeur qu'il s'y est adonné. À sa manière, il s'est livré à l'exercice du bloc-notes, non pas pour dépeindre des caractères, comme le faisait Mauriac, mais pour voir en quoi de jour en jour, les événements nous obligent à réviser nos schèmes de pensée. On a beaucoup chanté, depuis vingt ans, la fin des idéologies. On s'imaginait un monde asséché, où ne se poserait plus la question de la légitimité. Nous accepterions tous, à différents degrés d'enthousiasme, une société se convertissant à la figure de la mondialisation heureuse, où les identités fondraient et les frontières se dissiperaient. Finkielkraut est de ceux qui refusent de voir dans cela un processus inéluctable. Il y décrypte plutôt une nouvelle idéologie dominante dont il cherche à nous déprendre.

Cette idéologie, on trouve en son cœur une thèse forte: celle de l'interchangeabilité de toutes choses. Notre époque se montre radicalement incapable de penser le particulier, ce qui ne se laisse pas dissoudre dans une forme d'universalisme radical. Ainsi, Finkielkraut montre comment, en réduisant les langues à de simples instruments de communication, on perd le génie de chacune, qui s'exprime à travers la littérature. Il en est de même lorsqu'on cède au mythe de l'interchangeabilité des cultures et qu'on s'imagine possible, pour combler les besoins du marché du travail, d'importer des millions d'hommes en croyant pouvoir les séparer de leur culture et de leur religion. On découvre pourtant, tôt ou tard, qu'elles finissent par s'entrechoquer. Le mythe de l'interchangeabilité des sexes ne vaut guère mieux, lorsqu'il passe de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes à celle de l'abolition du féminin et du masculin, comme si le simple rappel d'une différence poussait inévitablement à la discrimination.

Mais Finkielkraut pousse plus loin encore son analyse. Les militants antiracistes d'aujourd'hui ne cessent de pratiquer un amalgame particulier : les musulmans seraient les nouveaux juifs. En un mot, l'antisémitisme des années 1930 trouverait un écho dans la soi-disant islamophobie des années 2000. D'une époque à l'autre, une même passion noire se déploierait : la peur de l'autre, qui pousserait au repli national, alimenté par le culte de l'homogénéité ethnique. Cela consiste, dans les faits, à croire la civilisation occidentale atteinte d'une pathologie ethnocentrique fondamentale, qui se déploierait rageusement chaque fois qu'on ne la refoulerait pas et qu'on ne se montrerait pas vigilant. En un mot, l'attachement national serait la dernière étape avant la xénophobie, qui pousserait au racisme et nous replongerait dans les heures les plus sombres de l'histoire. En se sachant atteint d'une telle maladie, l'Occident aurait raison de se détester et de ne pas vouloir transmettre une culture toxique, ruinée par les préjugés les plus odieux.

Finkielkraut corrige ce diagnostic et ne se laisse pas berner par l'étrange amalgame. Les juifs furent victimes de la furie génocidaire et exterminatrice au cœur de l'idéologie nazie, qui animalisait et zoologisait l'humanité en la triant en races. Le IIIe Reich entendait « purifier » l'humanité en la libérant d'un peuple maudit, ou pire encore, d'un peuple diabolique qui se glisserait dans chaque civilisation pour la pousser à la dissolution. On ne trouve rien de tel dans le rapport à l'Islam qui s'installe en Europe à travers des migrations massives qu'il est de moins en moins possible de nommer. De périphrases en périphrases, on doit bien convenir, pourtant, d'une révolution démographique qui s'accompagne d'une mutation identitaire massive, comme si on voulait fabriquer un nouveau peuple sans le dire. Or, nous dit Finkielkraut, cet amalgame sert à empêcher une réflexion sérieuse sur l'intégration des populations musulmanes et l'assimilation de la défense de l'identité française à l'islamophobie.

Finkielkraut le dit et redit : on ne saurait calquer bêtement une situation historique sur une autre. Et le malaise causé par l'Islam dans les sociétés européennes n'est pas le fruit d'une paranoïa collective, quoi qu'en pensent ceux qui croient faire disparaître les tensions entre les cultures en niant leur existence. Il ne s'agit pas de radicaliser le conflit entre les sociétés européennes et l'Islam, mais de constater qu'une immigration de peuplement aussi massive que constante n'ira pas sans bouleverser la société d'accueil. Une nation n'est pas qu'un ensemble de règles et de principes juridiques: c'est aussi, à certains égards, une communauté de mœurs, comme on le constate avec la place des femmes dans la société. Finkielkraut rappelle la tradition de la mixité à la française, qui est aussi celle du féminin dans l'espace public, qu'on ne saurait voiler sans mutiler au même moment la nation. En suivant cette piste, il cherche à redécouvrir ce qu'il y a de spécifique à la culture française - on pourrait dire, ce qu'il y a d'irremplaçable. C'est une manière, et probablement la meilleure, de penser politiquement l'héritage culturel.

En un mot, on ne se rendra pas très loin en réduisant le patriotisme français à la seule défense des droits de l'homme. On sortira un peu de l'ouvrage de Finkielkraut pour rappeler que ce n'est pas seulement au nom des droits de l'homme qu'on a lutté contre le totalitarisme au vingtième siècle. Ce ne sont pas des libertaires en culottes courtes qui incarnèrent la résistance contre le nazisme mais le général de Gaulle et Winston Churchill, deux hommes qui seraient aujourd'hui considérés comme des infréquentables absolus dans la démocratie européenne. Le premier défendait l'honneur de la France dans un vocabulaire inintelligible à nos contemporains, le second était attaché à la gloire de l'empire et de la civilisation chrétienne. En un sens, la démocratie occidentale ne veut plus entendre parler de ses limites et des vertus nécessaires à sa défense, qui puisent dans un imaginaire assez étranger à la modernité radicale. On évoquera aussi la résistance des nations d'Europe de l'est contre le communisme, qui puisait ses ressources dans leur identité culturelle et religieuse, sans croire qu'elles heurtaient de cette manière la démocratie qu'elles souhaitaient restaurer.

C'est l'honneur des pères, en quelque sorte, qui vient du fond de l'histoire, et qui lie les hommes entre eux au fil des générations, qui poussera les meilleurs d'entre eux, au moment d'une crise, à consentir à la possibilité de l'ultime sacrifice pour entrer en résistance. C'est ce que suggère Finkielkraut en parlant du devoir d'honorer nos pères en évoquant, dans un dernier chapitre fort émouvant, une filiation, un héritage, qui ne se laissera jamais complètement recycler par le contractualisme démocratique. Il y a au cœur de la cité une part sacrée, quelque chose comme un trésor, qu'on ne peut oublier sans sacrifier l'idée même d'un monde commun. Notre monde, en fait, vaut la peine d'être poursuivi et l'héritage de notre civilisation. Mais on ne saura le transmettre qu'en renouant avec la conscience intime de la finitude, et surtout, de la gratitude envers le donné. Pour reprendre une des formules de Finkielkraut, l'homme naît dans un monde qui le précède et qui lui survivra et s'il doit éviter de le muséifier, il n'en est pas moins le conservateur désigné.

C'est un thème présent chez Finkielkraut depuis ses premières réflexions sur le sort des petites nations, telles qu'on les retrouve dans Comment peut-on être Croate ? et dans l'aventure intellectuelle absolument passionnante du Messager européen. Le propre de la petite nation, disait alors Finkielkraut, est d'avoir une conscience intime de sa précarité. Elle sait très bien qu'elle pourrait ne pas être et elle n'a jamais la prétention d'embrasser à elle seule l'ensemble du destin de l'humanité. Pour cela, dans les métropoles, on l'accusera de provincialisme. Et pourtant, les petites nations éduquent à leur manière la philosophie politique en rappelant qu'un corps politique s'enracine toujours dans une expérience historique singulière. C'est cette conscience de la précarité des choses humaines qui l'avait conduit dans L'ingratitude, son livre d'entretiens avec Antoine Robitaille, à se dire ami de la cause québécoise. Finkielkraut y allait alors de cette belle formule: nous sommes tous des Québécois. Il a depuis suivi cette piste assez fidèlement et Éric Zemmour avait raison de dire de Finkielkraut qu'il cultivait pour la France le patriotisme des petites nations, sans prétention impériale aucune. Toutes les nations, un tant soit peu conscientes du monde qui vient, sont aujourd'hui attentives à cette fragilité. Finkielkraut fut un des premiers à s'en rendre compte.

Le livre de Finkielkraut nous oblige à poser la question de son rapport à la philosophie. Il le mentionne en passant, des esprits mesquins lui contestent de temps en temps son statut de philosophe. On voudrait en faire un essayiste grincheux parmi d'autres, même pas un intellectuel digne de ce nom. Sur les réseaux sociaux, qui donnent un écho disproportionné aux conversations grossières autrefois réservées aux tavernes les moins fréquentables, on se permet de l'insulter régulièrement. De petits agents de police qui se font passer pour des universitaires qualifiés cherchent aussi à le transformer en propagandiste réactionnaire qui ne mériterait même plus qu'on lui réponde. Il faut dire qu'ils réservaient aussi le même sort, il y a un peu plus d'un an, à une figure aussi importante que Marcel Gauchet. La gauche critique veut bien débattre, mais à ses conditions, de quoi elle voudra, et avec qui elle voudra. En un mot, elle souhaite définir les conditions de respectabilité dans le débat public et chasser les indésirables en les frappant d'ostracisme.

C'est évidemment une sottise sans nom. À la différence de ces philosophes qui n'en finissent plus de rejouer les vieilles scènes d'un antifascisme passé de mode, ou de ces autres philosophes, plus civilisés mais tout aussi stériles, qui réduisent la philosophie politique à un exercice strictement académique, aussi ennuyeux que pédant, où on déconstruit et reconstruit sans cesse le modèle d'une société aussi idéale que désincarnée, Alain Finkielkraut, fidèle ici à Péguy, plonge dans le monde, ses brumes et ses impuretés, pour chercher à l'éclairer un peu, tout en sachant qu'on ne sait jamais exactement dans quelle époque on vit. Raymond Aron disait que l'homme fait l'histoire mais ne sait pas l'histoire qu'il fait. Finkielkraut cherche néanmoins à le savoir un peu. Et même si Raymond Aron n'est pas une de ses inspirations intellectuelles majeures, on pourrait dire de Finkielkraut qu'il est aujourd'hui le spectateur engagé par excellence. Il est l'interlocuteur dont on ne peut se passer, au cœur de la cité, pour comprendre un peu le monde dans lequel on vit.

Nous sommes devant un philosophe majeur qui est aussi un écrivain remarquable. Il est normal qu'il trouble la médiacratie, qui ne sait plus trop quoi faire devant lui. Au moment de son passage à On n'est pas couché, Léa Salamé répétait la nouvelle ligne de défense de la gauche progressiste : les conservateurs auraient maintenant l'hégémonie culturelle. Cela en dit beaucoup sur la psychologie de l'intelligentsia, qui ne tolère tout simplement pas qu'on la contredise et qui panique dès lors qu'une autre voix que la sienne parvient à se faire entendre. Elle se croit assiégée dès qu'elle rencontre un contradicteur minimalement persistant. Mais Finkielkraut, comme d'autres, représente une parole libre, qui médite sur l'histoire sans se laisser conscrire, et qui subtilement, mais profondément, nous réapprend la liberté de pensée. Il arrive un moment où vient le temps de dire ce qu'on voit. Le dernier ouvrage de Finkielkraut n'est pas seulement un livre événement. C'est un livre capital. •

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologue et chargé de cours aux HEC à Montréal. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 2007). Mathieu Bock-Côté est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada.

A vrai dire, nous avons aimé cette chronique, faite, dirait-on, tout exprès pour le temps du weekend, fort bien écrite, pleine d'humour, de références littéraires et historiques, d'évocations de lieux de Paris où l'on a déjà flâné et qui parlent à notre mémoire ... Nous en conseillons la lecture aux visiteurs de Lafautearousseau. LFAR

Paris a une forme de côte de veau. Cela n’a jamais échappé à personne. C’est même pour cette raison que les plus grands poètes, à travers l’Histoire, ont chanté la beauté, les mystères, les envoûtements et le charme irrésistible de la ville-lumière – qui attire des humains du monde entier, et même des Belges. Villon a dit la vie de ses étudiants au Moyen-Âge. Baudelaire a chanté son spleen et ses nuits interlopes. Jacques Dutronc ses petits matins nimbés de grâce. Et Apollinaire, Céline, Hemingway ? La capitale, ses rues, Sa Majesté la Seine, ses monuments, le soleil qui se lève sur le Sacré-Cœur, ou qui se couche sur le Génie de la Bastille, tout est fait pour inspirer le poète. Paris – à l’instar de New-York, Chandernagor et Couilly-Pont-aux-Dames – sera toujours au cœur de la littérature mondiale. Le nouveau livre de Sophie Pujas, Maraudes (Gallimard) en est une brillante démonstration.

Après un premier opus remarqué consacré au peintre Zoran Mušič (ZM, Gallimard, 2013), qui tenait à la fois de l’essai et du poème en prose, l’auteur revient avec un livre délicat sur Paris, composé d’une multitude de chapitres très courts (de une à trois pages), chacun introduit par le nom d’une rue. Les yeux grand ouverts sur la ville, mais surtout sur les humains qui la traversent, et parfois se hasardent à l’habiter, l’auteur distille des micro-récits qui finissent par composer une mosaïque saisissante de ce majestueux navire battu par les flots, mais qui ne sombre pas.

Rue Oberkampf, un contrôleur de la RATP appréhende pour la millième fois le contact des voyageurs aux visages méprisants du bus 96. Dans les jardins du Luxembourg, un adolescent tente de dominer sa timidité pour séduire sa première jupe plissée lycéenne. Place de Clichy, une femme recherche le fantôme d’un être aimé. Rue Buffon, une fillette dialogue avec un dinosaure : « Elle a beau être légère, plume, papillon, quand elle lui fait signe, elle se sent encore plus minuscule. Une virgule dans la rue, une esquisse de petite fille. Il est immense, il la regarde depuis la grande fenêtre boisée du Muséum d’histoire naturelle. Le diplodocus, son squelette géant qui surveille la rue ». Rue de l’équerre un street-artiste rhabille les murs d’une peau nouvelle de papier : « Il trace des portraits sans visages. Tous sont un peu de lui et aucun ne lui ressemble tout à fait ». Montmartre est un décor, une installation, « une vue de l’esprit ». À l’Orangerie, dans le Jardin des Tuileries, on revient encore et toujours se saouler à la splendeur des Nymphéas.

Mais plus que des lieux, Maraudes nous entraîne dans une déambulation bohème, une forme d’errance, d’équipée sur des chemins de hasard ; attitude que l’auteur revendique dès les premières pages de son livre : « Je prends des bus qui ne vont nulle part, et en reviennent, je colle mon front à leurs vitres comme une enfant aux bizarres caprices, sans jamais élucider le pouvoir de cette ville sur moi ». L’idée est de laisser monter la cité en nous, de régler notre pouls sur son rythme. Ailleurs l’auteur confesse : « S’égarer est un art de vivre, une question de principe. Il faut laisser défiler les rues comme on devrait accueillir les êtres, sans rien attendre d’eux, je veux dire rien que l’on ait espéré à l’avance ». On nous avait dit que Paris était une fête, mais Paris est surtout une aventure.

Mais si l’on devait trouver un fil rouge, dans l’écheveau complexe de ces récits, ce serait certainement celui des laissés pour compte, des enracinés au pavé, des réguliers du macadam, ces fantômes, clochards, marginaux qui habitent les rues, et s’effacent progressivement, à force d’indifférence générale, d’hiver rigoureux, et d’absence de main tendue. Rue de l’Odéon un sans-abri ne se distingue plus de la rue, et s’efface… « Les passants vieillissent et meurent. Il est éternel, pris dans une trappe du temps ». Pont Alexandre III un autre malheureux est emporté par le froid hivernal : « Un froid à pierre fendre, et il n’était qu’un homme. Un froid de canard, de loup, et il n’était qu’un homme. Un froid de gueux ». On comprend que la maraude se fait à hauteur d’homme, avec tout l’humanisme qui manque à l’époque… Les fantômes passent. On salue la mémoire d’un aviateur qui, pendant la libération de Paris, a jeté son appareil dans la Seine, au niveau du pont de Tolbiac, pour épargner la population. Et la lune veille : « Rue de la lune. Un jour, elle avait disparu, simplement pour voir si quelqu’un partirait à sa recherche. Personne. »

Sophie Pujas dit beaucoup de Paris – et on lira peut-être demain Maraudes avant de visiter la capitale, comme on lit depuis toujours les Promenades dans Rome de Stendhal avant de se rendre dans la ville éternelle. Enfin, soyons honnête, Sophie Pujas ne dit pas vraiment tout ; elle omet notamment d’expliquer pour quelle raison Paris a la forme d’une côte de veau. Ce qui, avouons-le, épaissit encore le mystère. Espérons qu’elle consacrera à cette question cruciale un nouveau livre avec la même sensibilité. •

Sophie Pujas, Maraudes, Gallimard, collection L’Arpenteur, 2015. 16,00 €

Saint Germain l’Auxerrois

Jeudi 15 octobre, veille du 222e anniversaire de la mort sur l’échafaud de la reine Marie-Antoinette, le Comte et la Comtesse de Paris ont assisté à la messe célébrée en mémoire de la souveraine guillotinée, en l’église Saint Germain l’Auxerrois à Paris, paroisse traditionnelle des Rois de France.

Dans son homélie le prêtre a rappelé que la reine Marie-Antoinette est venue régulièrement se recueillir dans cette église lorsqu’elle demeurait aux Tuileries avec Louis XVI après leur départ de Versailles. A l’issue de la cérémonie religieuse les princes ont tenu à saluer chaque participant avec chaleur et grande simplicité.

Hommage du Comte de Paris au prince François d'Orléans

Le 11 octobre dernier, le Comte de Paris avait rendu hommage à son frère le prince François, duc d’Orléans, mort il y a 55 ans en Algérie. Nous reproduisons ci-dessous le texte - qui nous a paru simplement beau - lu par le Prince en la Chapelle Notre Dame de la Compassion (Porte des Ternes).

« Aujourd’hui nous célébrons le 55° anniversaire de la mort du Sous- Lieutenant François d’Orléans, mort pour la France. Nous étions trois frères à nous être engagés volontairement pour l’Algérie, comme tant d’autres Français, pour ce que l’on appelait pudiquement une pacification, alors que nous savions bien que c’était la guerre avec toutes ses horreurs. Mais nous étions jeunes, nous nous pensions immortels. Nous y avons connu l’amitié, la souffrance et pour certains la peur face au spectre de la mort ! nous étions responsables de la vie ou de la mort de notre peloton, de nos hommes, nous les aimions et ils nous le rendaient bien…

Ce 11 octobre 1960, à mon bureau du SGDN, tôt le matin, je fus convoqué par le Ministre de la Défense. Il m’annonça le décès de François lors d’un affrontement avec des fellagas. Quelques instants après je téléphonais à mes parents qui se trouvaient au Portugal, ce fut bref mais dramatique. Un avion m’attendait à Villacoublay pour me rendre en Algérie, puis un hélicoptère afin de rejoindre le cantonnement du 7° Bataillon de Chasseurs Alpins en Grande Kabylie; ce Bataillon fut créé par notre ancêtre Ferdinand Philippe d’Orléans, Prince Royal, fils du Roi Louis-Philippe. Ma soeur la Princesse Hélène de France en fut longtemps la marraine. Je tenais à me rendre sur place, connaissant par expérience les horreurs de cette guerre sauvage et implacable. L’hélicoptère me déposa en plein « djebel », près de l’endroit où il fut frappé… alors on me raconta…

François avait presque fini son temps légal. Certains me dirent qu’il voulait rempiler pour trois autres années. Le Commandant du 7° BCA désirait le prendre à ses côtés dans un poste administratif. Mon frère avait déjà fait ses adieux à son peloton, lorsqu’il apprend qu’une bande de fellagas avait été localisée dans le secteur et que son peloton devait participer à l’affrontement. Il supplia le Commandant de pouvoir, une dernière fois, accompagner ses hommes. Au cours de l’accrochage, un de ses harkis est blessé. Il se précipite pour lui porter secours. Il est lui-même frappé par deux décharges de chevrotines. Son peloton met en fuite l’adversaire pour le secourir… et… ses derniers mots furent : « comment va le blessé ? »

Le 7° BCA avait érigé une chapelle ardente pour le veiller sous une grande tente de l’Armée. Il était là, couché sur un lit de campagne, beau et calme. Il avait accompli son devoir de Prince de France, son devoir de Français. On allait le déposer dans son cercueil qui resterait ouvert, car ses adversaires l’avaient respecté. Mes Parents purent le voir dans la cour de l’hôpital de Bab El Oued à Alger. Et lorsque le cercueil traversa lentement Bab El Oued, tous les You-You des Femmes l’accompagnèrent longtemps, en signe de respect. Il fut décoré de la Légion d’Honneur à Dreux par le Général de Gaulle.

Saint Michel Archange protecteur de la France, parrain des Parachutistes, défends nous dans le combat afin que nous ne périssions pas au jour terrible du jugement. La mer fut agitée et la terre trembla là où l’Archange Saint Michel descendit du ciel. Alléluia. Amen. » •

Texte dit par son frère aîné, Henri Comte de Paris en la Chapelle Notre Dame de la Compassion (Porte des Ternes) 11 octobre 2015

Sources : Noblesse et Royautés & Le Blog du Comte de Paris

Elle était haïe, elle est devenue une icône.

Jean Sévillia raconte la fin édifiante de Marie-Antoinette. Il la l'évoquée, le jour anniversaire de sa mort, pour Boulevard Voltaire.

Jean Sévillia raconte la fin édifiante de Marie-Antoinette. Il la l'évoquée, le jour anniversaire de sa mort, pour Boulevard Voltaire.

Les lecteurs de Lafautearousseau l'écouteront avec intérêt.

Entretien filmé avec Jean Sévillia par Charlotte d’Ornellas. •

Les critiques cinématographiques de Jean-Christophe Buisson dans le Figaro magazine, sont de celles, rares, auxquelles on peut se fier. Qui sont, en tout cas, tout en finesse, intelligence, style et goût. Celle-ci traite de Sicario, film dont on a beaucoup palé et que Jean-Christophe Buisson définit comme un film magistral. Les cinéphiles aviseront, jugeront ...

* * * SICARIO, de Denis Villeneuve, avec Emily Blunt, Benicio Del Tore et Josh Brolin.

Pour mettre en scène la violence sauvage de manière spectaculaire sans tomber dans l'outrance visuelle, il y avait Sam Peckinpah, Michael Mann et Clint Eastwood. On pourra maintenant compter sur Denis Villeneuve. Injustement écarté du palmarès du dernier Festival de Cannes, Sicario a pour cadre la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Un territoire en forme de pré carré pour les narcotrafiquants qui multiplient les ruses afin d'échapper aux contrôles de la police américaine. Pour mettre fin aux actions et exactions d'un cartel, une unité d'intervention affiliée au FBI est chargée de se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire passer outre certaines lois... Alternant plusieurs scènes d'action impressionnantes de maîtrise et de fluidité (de jour, de nuit, en plans serrés, en plans larges, en zone close ou ouverte, etc.) et phases de réflexion morale, le cinéaste canadien s'appuie sur deux personnages dont l'alliance contre-nature cristallise les enjeux narratifs du film. Elle, sensible, droite, idéaliste, soucieuse dé réprimer le mal en respectant le droit et la justice (éblouissante Emily Blunt) ; lui, ambigu, mystérieux, efficace, animé par la haine et le désir de vengeance (Benicio Del Toro, extraordinaire). Un film magistral, aux accents conradiens. •

Jean-Christophe Buisson - Le Figaro magazine

Le Prix de la Banque de Suède en Sciences Economiques, plus connu sous le nom de Prix Nobel d’Economie, vient d’être attribué à Angus Deaton, professeur à Princeton, pour ses travaux sur la consommation, la pauvreté et le bien-être. Chaque année à la même époque, on peut s’interroger sur l’utilité des études menées par ces brillants esprits pour les politiques économiques, en tout cas en France. La logique conduit à se poser deux questions : est-ce que, en France, quelqu’un les lit et en tire des conclusions opérationnelles ? ou, si c’est le cas, compte tenu des résultats, est-ce que l’on attribue ce prix à des imposteurs ?

Première question, donc : en dehors de la petite communauté des professeurs d’économie, quelqu’un, en charge à un titre ou à un autre, de la politique économique française, a-t-il lu les travaux des Nobel d’économie ? Pas sûr. D’abord, ils ne sont pas tous traduits et on connaît le niveau des Français en anglais. Ensuite, l’inertie de l’enseignement est telle que les résultats de la recherche y sont introduits avec retard. Ceci explique par exemple que les vieilles recettes de Papa Keynes continuent à être appliquées à la lettre par des décideurs qui n’ont guère entendu parler que de lui, de ses bons mots (« A long terme nous serons tous morts ») et de ses équations de niveau CM2 sur les bancs de Sciences Po. Enfin, quand les plus doués d’entre eux se rendent intelligibles – tels Jean Tirole l’année dernière – ils disent des horreurs sur la nécessaire déréglementation du marché du travail, les ravages de la politique du logement et les bienfaits de la concurrence. Bref, en France au moins, les Prix Nobel d’Economie ne servent à rien.

D’où la seconde question, fort légitime dans un pays fier de sa rationalité depuis Descartes : n’a-t-on pas affaire à des imposteurs ? Une réponse positive à cette question justifierait bien sûr que l’on ignore superbement leurs travaux. Déjà M. Tirole avait dû faire face à un procès en orgueil et sorcellerie après s’en être pris à la création d’une deuxième section d’économie dans les universités, fondée sur les sciences sociales et politiques, autrement dit de la littérature engagée. Aujourd’hui, on ne manquera pas de souligner que M. Deaton est parvenu à démontrer que la malnutrition était la conséquence de la pauvreté et non l’inverse, ce qui pouvait sans doute être déduit sans y passer trop de temps par un élève de CM2 (qu’est-ce qu’on apprend après, franchement ?). On relèvera aussi qu’il a établi que le bien être individuel ne s’accroissait pas significativement au-delà de 75 000 dollars de revenus annuels, théorie qui serait vilipendée par les propriétaires d’une Ferrari s’ils la connaissaient. Mais on oubliera sans doute aussi vite qu’il est l’auteur de modèles de consommation très utilisés par les départements marketing des entreprises et les institutions financières internationales pour leurs politiques de développement. En effet, il n’échappera à personne que, dans ce pays, les procès en imposture sont toujours intentés par de vrais spécialistes du genre. Comme le disait plus simplement ce grand économiste qu’était Michel Audiard, injustement ignoré en son temps par la Banque de Suède : « On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis ». •

ANALYSE. Plus la situation se dégrade et plus les problèmes deviennent impossibles, plus les candidats agitent des idées. Alors que le mal essentiel est dans les institutions.

PAR HILAIRE DE CRÉMIERS

Un président de la République qui se croyait plus intelligent que tous les autres, déclara, en plein choc pétrolier, sur le ton suffisant qui le caractérisait : « La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées ». D'avoir des « idées » n'a pas empêché la France de Giscard de décliner. Ce fut sensible à l'époque même, quoique dissimulé sous l'apparence d'une croissance mécanique qui permettait encore aux affaires de tourner.

Un président de la République qui se croyait plus intelligent que tous les autres, déclara, en plein choc pétrolier, sur le ton suffisant qui le caractérisait : « La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées ». D'avoir des « idées » n'a pas empêché la France de Giscard de décliner. Ce fut sensible à l'époque même, quoique dissimulé sous l'apparence d'une croissance mécanique qui permettait encore aux affaires de tourner.

Mitterrand, aussi, eut des « idées » ; il avait l'art de les présenter. Il y avait celles qui étaient destinées à l'électeur et celles qui faisaient le fond de commerce des politiciens, des conseillers - tel Attali -, des financiers qui tournaient autour de lui, et des jeunes loups de la politique qui s'imaginaient déjà de grandes carrières ; Fabius, Hollande, l'ineffable « Ségolène » en étaient. Tous surent se servir dans cette mangeoire à « idées » qui avait l'avantage d'abonder en provendes et en prébendes. Il n'est pas sûr que Mitterrand, in pectore, partageât avec sa cour la conviction qu'il était officiellement nécessaire d'afficher envers cet amas grossier d'« idées » contradictoires qui cumulaient les sottises du socialisme le plus théorique - sous le nom de programme commun de la gauche - et les vices d'un libéralisme aussi profondément amoral qu'a-civique. L'homme passait de l'un à l'autre, en fonction du moment, avec un parfait cynisme. La France avec pareilles « idées » descendit encore d'un cran. Il est probable que Mitterrand, enfermé dans son orgueil secret, au témoignage d'un Bénouville qui était resté toujours son ami, en souffrit ; il avait reçu, jeune homme, une excellente formation. « Que veux-tu ? J'ai voulu réussir », confessa-t-il un jour ingénument à un autre vieil ami qu'il avait connu chez les étudiants d'Action française.

Chirac s'essaya aux « idées », lui aussi. Tour à tour, libéral, social, voire socialiste, en fait radical-socialiste à l'image de ses maîtres dont « le petit père Queuille » était le plus illustre représentant. Sans conviction, il jouait de effets de la syrripathie naturelle qu'il provoquait. Se « idées » ne servirent à rien ni dans un sens ni dan l'autre. Sa cohabitation avec Jospin cassa l'État de manière plus grave que celles sous Mitterrand avec lui-même ou avec Balladur : l'État perdit sa cohérence. L quinquennat lui retira la durée : il s'affaiblissait de la têt tout en continuant à grossir dans sa masse selon la mécê nique institutionnelle démocratico-républicaine qu personne n'a jamais pu réformer. La velléité d'indéper dance française au moment de la deuxième guerre d'Ira n'aboutit à rien de concret. Il lia définitivement Paris à Bruxelles et soumit la France à l'Allemagne ; son discours de Berlin en 2000 avait la signification d'un manifeste d'allégeance intellectuelle, économique, politique et culturelle au génie allemand, selon la plus vieille tradition républicaine et radicale ; fille avouée du kantisme, la République n'était-elle pas sortie historiquement des mains adroites de Bismarck ? La France renonçait à son intelligence et à sa volonté ! Elle perdit sa liberté.

DES PAQUETS D'« IDÉES »

Sarkozy prétendit les lui rendre. Ça tonnait comme des canons. Beaucoup de bruit sinon pour rien, pour pas grand-chose. Quelques dispositions législatives soulagèrent les patrimoines et aidèrent les entreprises; une certaine liberté de ton par rapport aux principes intangibles de la République pouvait faire croire à ur volonté de rendre à la France ses forces spirituelles et matérielles. Cela ne dura qu'un temps. La crise financière venue des États-Unis et le ralliement simultané à ces mêmes États-Unis, la soumission à « l'idée » européenne, devenue, dans les faits, une « idée » allemande et dont le traité de Lisbonne fut le sceau d'une parfaite perfidie démocratique, l'incapacité d'agir en conséquence en toute liberté française par rapport à l'espace Schengen et à la zone euro, enfin et surtout l'impossibilité pour un chef de parti, quel qu'il soit, de transformer de l'intérieur l'esprit des institutions, puisque lui-même en fait partie, cet embrouillamini généralisé mit fin tristement à toutes les prétentions sarkoziennes. Les vagues espoirs d'un redressement avaient été ratiboisés en quelques mois par le jeu naturel des institutions. S'imaginer qu'en faisant loi sur loi, le régime changerait, se révélait une « idée » fausse. Une fois de plus !

« Enfin Hollande vint qui le premier en France » se crut celui qui était élu pour réaliser le bonheur des Français. Il ferait, disait-il, tout le contraire des autres qui, pourtant, avaient caressé le même rêve ! C'était un paquet d'« idées » ! Mariage pour tous, subventions pour tous, diplômes pour tous, enfin tout pour tous, sauf les hautes instances de l'État qui, elles, étaient réservées, comme il se doit, aux hiérarques du socialisme labellisé dont le peuple de gauche ne pouvait que reconnaître l'évidente supériorité. Un cri de guerre héroïque contre la finance devait donner une stature historique au « camarade François », bon bourgeois par ailleurs, comme chacun sait, et aimant ses aises. Les choses tournèrent autrement. La manifestation des Français qui refusaient l'anéantissement de l'institution du mariage et de la famille se heurta aux défenses acérées des institutions républicaines. Hollande gagna en apparence cette partie, mais il perdit toutes les autres, car le même mécanisme institutionnel empêchait de la même façon quelque redressement que ce fût. Tout alla, tout va de mal en pis. Alors, dans cette déroute généralisée, Hollande ne songe plus qu'à une chose : se représenter à la présidentielle !

Ainsi le veut l'esprit des institutions. Sinon, ce sera le tour de Valls qui, Premier ministre, ne pense lui-même qu'à « cela », tandis que s'avancent sur le même chemin les autres « camarades » de gauche, tous bons bourgeois de la République. Et qu'ont-ils à offrir, tous ? Eh bien, des « idées », des paquets d' « idées », encore et toujours des « idées » !

DES INSTITUTIONS À LA DÉRIVE

À droite et au prétendu centre, c'est pareillement la course aux « idées », aux « projets », comme ils disent, avec un sérieux qui ne peut faire que sourire. Sarkozy lance ses « idées » une à une comme des flèches sur ses concurrents ; Juppé commence à débiter les siennes avec la solennité que requiert leur vacuité ; Fillon s'y est déjà mis avec livre à l'appui et Le Maire cause et Mariton y va... Leurs « idées » ne servent à rien qu'à les promouvoir, eux, et aucune ne visent au coeur du mal français qui tient essentiellement à des institutions dont ils veulent tous s'emparer alors qu'elles ne sont plus du tout adaptées aux nécessités actuelles. La France n'est plus ni gouvernée ni représentée. Elle a besoin d'un État fort et responsable, de fonctions régaliennes exercées avec compétence, d'administrations correctes, de familles saines, de métiers organisés et libérés, et d'une vraie représentation de ce qu'elle est. Les partis et leurs « idées » ont tout « bouffé ».

La réaction qui apparaît aujourd'hui dans le peuple français, lassé et irrité, et dont l'intention de vote « Front national » est l'une des plus évidentes manifestations, ne saurait déboucher que si, un jour, elle se traduit autrement qu'électoralement, dans des institutions nationales vigoureuses, cohérentes et durables. Tout le reste n'est que mots qui volent, qu'« idées » qui trompent et, pour tout dire d'un mot, programmes de saltimbanques. n

Hilaire de Crémiers, Directeur de Politique magazine

Un vibrant pamphlet de Jacques Julliard contre la dernière réforme scolaire et, au-delà, contre la désagrégation depuis quarante ans de l'école républicaine paraît. Et une brillantissime chronique d'Eric Zemmour, pour le Figaro, dans une sorte de dialogue avec Jacques Julliard, dialogue qui marque aussi l'estime que l'on doit à ce dernier. Même si l'on n'en partage pas toutes les options. Miracles d'un patriotisme renaissant, heureusement destructeur des vieux clivages. LFAR

Au commencement était le journal. Un premier, puis un second article dans l'hebdomadaire Marianne, en pleine bataille contre la réforme des programmes scolaires engagées par Najat Valaud-Belkacem. Avec ses éditoriaux frémissants d'une colère légitime et talentueuse, Jacques Julliard fit partie de cette escouade de « pseudo-intellectuels » dénoncés par la ministre, qui chargèrent et sabrèrent avec la fureur et l'efficacité redoutable de la cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau. Aussitôt lus dans l'hebdomadaire, aussitôt repérés par un éditeur à l'œil acéré ; aussitôt commandés, imprimés, publiés. Les deux éditos sont désormais précédés d'une longue et utile mise en perspective, mais ils n'en constituent pas moins le cœur battant du texte. À juste titre. Ils méritaient les honneurs d'une publication. Le coup d'éditeur n'est pas seulement cette fois simple ravaudage commercial. Le travail a été rapide, expédié mais pas bâclé ; le libelle de circonstance s'avère le produit d'une lente et profonde maturation.

Au commencement était le journal. Un premier, puis un second article dans l'hebdomadaire Marianne, en pleine bataille contre la réforme des programmes scolaires engagées par Najat Valaud-Belkacem. Avec ses éditoriaux frémissants d'une colère légitime et talentueuse, Jacques Julliard fit partie de cette escouade de « pseudo-intellectuels » dénoncés par la ministre, qui chargèrent et sabrèrent avec la fureur et l'efficacité redoutable de la cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau. Aussitôt lus dans l'hebdomadaire, aussitôt repérés par un éditeur à l'œil acéré ; aussitôt commandés, imprimés, publiés. Les deux éditos sont désormais précédés d'une longue et utile mise en perspective, mais ils n'en constituent pas moins le cœur battant du texte. À juste titre. Ils méritaient les honneurs d'une publication. Le coup d'éditeur n'est pas seulement cette fois simple ravaudage commercial. Le travail a été rapide, expédié mais pas bâclé ; le libelle de circonstance s'avère le produit d'une lente et profonde maturation.

Julliard et ses alliés d'un jour - Bruckner, Finkielkraut, Ferry, Onfray, Debray, Nora, Gueniffey, etc. - viennent pour la plupart de la gauche ; le gouvernement socialiste a crié à la trahison ; la réponse revient comme un boomerang : avec cette réforme, c'est la gauche au pouvoir qui trahit l'idéal scolaire de la République. « Ce livre n'est pas partisan. Il ne se réclame ni de la gauche ni de la droite, mais du patriotisme. » Julliard est un faux naïf : pas partisan peut-être, mais éminemment politique. Le patriotisme, c'est l'enjeu, le clivage, la ligne de front aujourd'hui. Les deux camps ne sont pas ceux qu'on croit. Pas la droite contre la gauche (Luc Chatel, ministre de l'Éducation de Sarkozy, a d'abord approuvé la réforme ; et Alain Juppé ne propose pas autre chose que les socialistes dans son programme présidentiel), mais ceux qui croient encore à la France et ceux qui sont passés à autre chose. Ceux qui veulent encore utiliser l'école comme un moyen de transmettre l'héritage historique et culturel de nos pères et ceux qui, au contraire, se servent de l'école pour nettoyer les cerveaux des nouvelles générations et les transformer en citoyens du monde hors sol, sans racines ni passé. Julliard est dans le camp des premiers. « Il y aurait une identité de la Méditerranée, une identité de l'Europe, et il n'y aurait pas une identité de la France ? »

Il se retrouve avec des gens qui furent longtemps ses adversaires ou même ses ennemis. Il partage avec eux une culture commune, une langue, un héritage, un désir de les transmettre. Une civilisation. Mais son catholicisme de gauche et son engagement européen ont fait qu'il a longtemps frayé avec les seconds. D'où ses déchirements intérieurs devant les cris d'orfraie de ses anciens amis. C'est le drame des périodes charnière où l'Histoire bascule. Julliard se retrouve dans la situation douloureuse de son maître Péguy, qui se détourna et se retourna contre son ami Jaurès, au moment où le danger allemand se précisait à la veille de la guerre de 1914. Julliard fait feu sur le quartier général de ses anciens amis devenus des ennemis qui détruisent la République au nom de la République. Il a compris qu'il est minuit moins le quart. Qu'il n'est plus temps de s'embarrasser de précautions progressistes ; que les progressistes affichés sont les fossoyeurs de l'école de la République, et que les vrais progressistes sont les prétendus réactionnaires.

Alors, cap sur la réaction ! L'école d'avant Mai 68, seule issue pour sauver l'école ! Julliard, après d'autres, analyse le basculement de Mai 68, comme le moment décisif de l'alliance entre libéraux de droite et libertaires de gauche, pour dynamiter la vieille école: « La principale fonction sociale de l'école n'est plus désormais la diffusion du savoir mais la garderie des enfants et l'encadrement des adolescents. » Notre auteur s'élève contre les discours égalitaristes et libertaires qui dominent la gauche depuis quarante ans, avec des accents qui l'auraient fait passer, dans les années 1970, pour un scrogneugneu ringard: « Le but premier de l'éducation n'est pas d'égaliser, mais d'éduquer. » Et même seulement d'instruire, a-t-on envie d'ajouter. Les parents devraient se charger de la rude tâche d'éduquer leur progéniture. « Le maître n'est pas un moniteur, ni un animateur du Club Med. C'est un homme qui a la maîtrise du savoir qu'il enseigne, et qui doit être respecté pour cette raison même. »

Julliard tire à vue sur tous les faiseurs de l'école moderne, tous ces pédagogistes qui font la pluie et le beau temps Rue de Grenelle, et qui tiennent les ministres - de droite ou de gauche - pour de simples « attachés de presse » de leurs chimères nihilistes: « Cette école de la bienveillance n'est en réalité qu'une école de la complaisance. » Il analyse pertinemment la lente désagrégation de l'école, d'abord vendue au « consumérisme » avant d'être livrée au communautarisme: « Ferment de mort pour la nation ; c'est un pistolet braqué au cœur de l'école. » Il pointe la lâcheté des responsables politiques : « La France a peur de sa jeunesse, voilà l'origine du mal. » Et les mille et un trucs de leurs marionnettistes: « Si l'école de ce pays - c'est là son mérite et son destin - n'était pas lourdement pénalisée à cause de la présence d'enfants d'immigrés non francophones qui souvent ignorent tout du français, son classement international remonterait singulièrement et rejoindrait sans doute l'exemplaire, la chimérique, la bienheureuse Finlande, à qui les pédagogistes un peu truqueurs attribuent des mérites qui ne sont en réalité que l'effet d'une grande homogénéité culturelle de départ. »

Julliard a compris qu'il n'était plus temps de composer. Que la Rue de Grenelle était irréformable, car tenue solidement en main par les ennemis de l'école républicaine. « Raser la Rue de Grenelle », n'hésite-t-il plus à clamer, pour sauver l'Ecole. Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? « Je le dis tout net : si je devais me convaincre que la gauche est, fut-ce à son corps défendant, l'agent de la marginalisation de notre littérature dans la France moderne, je n'hésiterais pas une seconde, ce n'est pas avec la littérature, ma patrie quotidienne, que je romprais, ce serait avec la gauche. » Il est temps, cher Jacques : rompez. •

L'école est finie, Jacques Julliard. Flammarion. 127 pages, 12 €.

L'escouade de «pseudo-intellectuels» dénoncés par la ministre

Juppé ne propose pas autre chose que les socialistes dans son programme présidentiel

Invitée de l’émission de Laurent Ruquier, On n’est pas couché, le samedi 26 septembre dernier, Nadine Morano, définit la France comme un pays judéo-chrétien et de race blanche.

Aussitôt, toute la classe politique poussa des cris d’orfraie, et les très vertueux Républicains retirèrent à la « coupable » son investiture sur la liste du « Grand Est » ( lol ) aux prochaines régionales. NKM, égérie de la droite parisienne bobo, qualifia d’ « exécrables » les propos de l’eurodéputé et rappela que « la République ne fonctionne pas sur les bases idéologiques de l’apartheid », pas moins. Sarkozy, lui, affirma qu’il ne laisserait « jamais dire que la France est une race ».

Une évidence

Or, Mme Morano n’a fait, en l’occurrence, que proférer ce qui apparaît à tout esprit censé et de bonne foi, comme une évidence. « Les Français sont un peuple de race blanche » : les très républicains et très laïques instituteurs, et leurs manuels scolaires de géographie rédigés par des inspecteurs primaires tout aussi laïques et républicains l’ont enseigné expressément et sous cette forme textuelle aux élèves depuis Jules Ferry jusqu’au seuil des années 1980, voire plus. Et nul ne les a jamais taxés de racisme, tant cela paraissait indubitable.

Des contradicteurs qui ont de qui tenir

Nadine Morano coupable d’avoir parlé de « race blanche »…

Il est vrai que tout a changé depuis les années Mitterrand. Rappelons que Mitterrand, ce président mégalomane et irresponsable dont on ne dénoncera jamais assez la responsabilité dans la décrépitude de notre pays, déclarait, au milieu des années 1980 : « Je veux qu’on bouscule les habitudes et les usages français » et, en conséquence, se prononçait pour une immigration massive, le refus de l’intégration, et le multiculturalisme fondé sur l’encouragement donné aux immigrés de cultiver leurs spécificités culturelles. Visitant une école de Maisons-Alfort, dont la majorité des élèves était d’origine arménienne, il déclarait aux instituteurs : « Faites de ces élèves des garçons et des filles fiers d’être arméniens » (pas français, au grand jamais). Et il galvanisait le prosélytisme immigrationniste de SOS-Racisme, cependant que son épouse se déclarait favorable à la liberté des jeunes musulmanes de porter le foulard à l’école. Etonnons-nous que trente ans après, les musulmans de France s’enhardissent jusqu’à prétendre nous imposer leurs coutumes, et qu’un Yann Moix, un des contradicteurs de Mme Morano, âgé de treize ans en 1981, objecte à celle-ci qu’il est conforme aux lois de l’évolution que la France perde son identité judéo-chrétienne pour devenir musulmane, et qu’il est aussi vain qu’immoral de prétendre s’y opposer.

Le fatal mouvement de l’histoire selon Yann Moix

Moix asséna en effet à Mme Morano que « demain, la France sera peut-être musulmane », qu’il s’agira là du « mouvement de l’histoire». Selon Moix, en effet, « la France dont vous parlez, la France éternelle, elle a été inventée au XIXe siècle, elle n’existait pas avant ». Moix use ici d’une tactique héristique tout à fait caractéristique de notre intelligentsia, qui consiste à prendre prétexte du caractère relativement récent de la représentation conceptuelle d’une réalité historique, pour affirmer qu’il s’agit d’une pure construction intellectuelle, sans existence réelle, et donc spécieuse. Et ainsi, au motif que l’identité culturelle de la France s’est élaborée très progressivement tout au long de notre histoire, et n’a été intellectuellement appréhendée dans sa globalité qu’au XIXe siècle, Moix la réduit à un fantasme. N’ayant donc jamais été judéo-chrétienne, la France peut alors très bien devenir musulmane, de par un « mouvement de l’histoire » que nous sommes condamnés à subir.

Une conception délibérément perverse de la laïcité

Et chercher à enrayer cette islamisation est attentatoire à la laïcité.

Ici, Yann Moix confond scandaleusement (car intentionnellement) l’Etat et la nation, et Mme Morano lui a judicieusement rappelé qu’il fallait distinguer le premier de la seconde. C’est l’Etat, en effet, qui est laïque, a précisé le député, non la nation. Un Etat laïque se veut confessionnellement neutre, et cela peut se concevoir. Mais une nation laïque, qu’est-ce que cela veut dire ? Rien. Cela n’a aucun sens. Une nation a une âme, des croyances, des valeurs fondatrices, des traditions, une manière de penser, une tournure d’esprit, et tout cela n’est pas neutre et ne peut pas l’être. Une nation n’est pas une pure abstraction constituée d’êtres de raison anonymes, indifférenciés, interchangeables, sans âme. Précisons de surcroît que si le mot laïque (ou laïc) vient du grec laos, autrement dit le peuple, il ne signifie pas populaire. En cela, un « peuple laïc », cela n’a pas plus de sens qu’une « nation laïque ». La notion de laïcité se rapporte exclusivement à l’Etat, en aucun cas au peuple ou à la nation. La référer au peuple ou à la nation est, intellectuellement, un non-sens, et, moralement, une tromperie (pour ne pas dire une escroquerie) utilisée par ceux qui, comme Moix, veulent donner à croire à nos concitoyens que les notions de nation, de peuple, d’identité culturelle, sont de pures constructions de l’esprit, dénuées de toute réalité, lourdes de dérives perverses, et, en tout cas, obsolètes et contraires à la vérité (qui n’admet censément qu’un Homme universel et abstrait réduit à sa seule raison) et au sens de l’Histoire (lequel nous mène à l’indifférenciation clonique d’une humanité mondialisée s’acheminant vers le meilleur des mondes).

Lea Salame, donneuse de leçons plates…

La laïcité, selon Yann Moix, n’est donc pas une simple caractéristique de l’Etat, consistant en une neutralité confessionnelle délibérée, mais la pièce maîtresse d’une conception de l’homme et de l’histoire et le fondement irréfragable de la morale. En cela, elle interdit toute pensée et toute politique fondée sur les notions de peuple, de nation et d’identité culturelle. Par là, elle nous interdit de considérer comme dangereuse une immigration massive, lors même que ses effets nocifs sont d’ores et déjà avérés. Mme Morano peut bien déplorer (et avec elle, des millions de Français qui ne vivent pas dans le même quartier que M. Moix) l’islamisation effective de nombreuses communes et l’islamisation rampante de nos mœurs, M. Moix lui réplique (avec l’approbation de Ruquier et les applaudissements serviles de sa claque complice) que c’est le « mouvement de l’histoire » et qu’il convient de s’y résigner. A défaut, on bascule dans l’horreur et la malédiction. On doit se résigner à l’islamisation de la France, à l’altération de son identité culturelle, qui, d’ailleurs, n’a jamais été une réalité et est une construction théorique du XIXè siècle qui a alimenté tous les fantasmes nationalistes et racistes contemporains. Toute action politique tendant à enrayer cette altération de notre identité nous ramène au temps honni de Vichy et de l’Occupation nazie. On doit donc y renoncer. Mieux (ou plutôt pire), il n’y faut même pas songer, ne fût-ce qu’une seconde. A l’inquiétude de Mme Morano quant à l’islamisation graduelle de la nation française, Yann Moix répond que « la laïcité c’est de ne pas se poser cette question », que se tourmenter à ce sujet et vouloir que l’islam « soit une religion minoritaire » revient à violer le parti pris de neutralité inhérent à cette laïcité, laquelle est, de toute nécessité, « indifférence » et « incompétence » (sic).

Autrement dit, selon Moix, au nom de la laïcité, l’Etat doit se montrer absolument indifférent au sort de la nation, fermer les yeux sur ce qui menace son identité culturelle, et aller jusqu’à nier l’existence même du problème. Nier le danger, c’est bien, ne pas même y songer, c’est encore mieux. Voilà à quelle conclusion aussi suicidaire qu’aberrante mène cette conception dévoyée de la laïcité. Telle que la conçoivent Yann Moix, Laurent Ruquier, les médias et toute notre classe politique, la laïcité ligote l’Etat, le rend sourd, aveugle, muet et impuissant, et lui interdit même de penser, le privant de toute lucidité. Elle n’est pas une simple règle de neutralité confessionnelle, mais une valeur ogresse ou cancéreuse qui dévore toutes les autres, se substitue à elles et constitue le tout de la morale politique et de la morale tout court. Ce que Moix et tous les contradicteurs de Mme Morano défendent, c’est une conception sidaïque et mortifère de la laïcité, qui prive la nation de tout moyen de prévention et de défense contre le danger migratoire qui la menace. La laïcité ainsi conçue devient une arme contre l’identité de la France. Léa Salamé, lors de l’émission de Ruquier, somma Mme Morano de choisir entre « la France laïque » et « la France judéo-chrétienne », affirmant que les deux notions s’excluaient réciproquement. C’est faux et malhonnête. Redisons-le : c’est l’Etat qui est laïque, pas la France, qui, elle, est une nation aux fondements spirituels et éthiques judéo-chrétiens. Et un Etat, pour être laïque, n’est pas tenu de méconnaître et de nier l’identité culturelle de la nation qu’il gouverne et dont il a la responsabilité de la sauvegarde, tout au contraire. La même Léa Salamé reprochait à Mme Morano d’exclure implicitement les Antillais de la France au motif de leur couleur de peau. Mais, autant que l’on sache, la France peut très bien comporter des citoyens noirs sans cesser pour cela d’être in essentia une nation de race blanche. Et cela vaut pour la religion : Senghor, le plus illustre des Sénégalais, catholique pratiquant, a dirigé durant 20 ans le Sénégal, et ce dernier n’en est pas moins demeuré un « pays musulman » pour la simple raison que les musulmans représentent 94% de sa population. Et s’il existe des Sénégalais blancs, cela n’empêche nullement le Sénégal de rester une nation de race noire.

Une entreprise d’aliénation en faveur de l’édification d’un monde de clones indifférencié

Il est vrai que, aux yeux de Yann Moix, « race » est un mot « indécent » qu’il faut « ne plus jamais utiliser ». Il est d’ailleurs devenu fréquent d’entendre dire que « les races n’existent pas ». Un professeur d’histoire-géographie, membre du Modem, rappelle d’ailleurs à Mme Morano, sur le site de Metro News, que « la race blanche n’existe pas et [que] plus personne n’en parle depuis que les derniers théoriciens nationaux-socialistes ont été pendus à Nuremberg » (sic). Les races n’existent pas, donc, non plus que les sexes, depuis la théorie du gender, au nom de laquelle on nous assène que le sexe d’un individu relève d’une situation, et non pas de sa nature, moins encore de son identité, et que d’ailleurs la notion de sexe est une construction mentale (une de plus) élaborée et imposée par une société archaïque dont il convient de s’émanciper.

Laurent Ruquier accuse Morano de favoriser le racisme.

Pas de race, donc, ni de sexe, ni d’identité culturelle secrétée par l’histoire ; rien de tout cela n’est réel ; ce sont là autant de fantasmes oppressifs qu’il faut détruire ; il n’existe, il ne doit exister que des clones anonymes, interchangeables, évoluant en un meilleur des mondes planétarisé, sans frontières, ni nations, ni peuples, ni cultures particulières, dont la « laïcité » interprétée par les Moix, les Ruquier, les Salamé, est l’instrument de l’édification.

Il est assurément dommage que les musulmans, eux, ne partagent pas cette vision « républicaine », « laïque » et universaliste du monde et prétendent nous imposer leur religion, leur culture, leurs traditions et leur mode de vie. Mais M.Moix n’en a cure, puisqu’on n’a pas le droit de contrarier ce « mouvement de l’histoire ».

Yann Moix et consorts illustrent au plus haut degré l’immense entreprise d’aliénation de nos concitoyens, à l’œuvre depuis des décennies. Aliénation, oui, car elle vise à nous déposséder de notre identité pour nous faire devenir autres que ce que nous sommes, que ce que notre histoire, notre civilisation, ont fait de nous.

Laurent Ruquier, lors de son émission du 26 septembre, a reproché à Mme Morano de favoriser le racisme en prétendant que la France était un pays blanc et judéo-chrétien. Tragique (et volontaire) erreur : ce qui stimule le racisme, c’est le refoulement permanent des identités culturelles et nationales, lesquelles finissent alors par ressurgir sous de violentes formes éruptives ; les musulmans de France le prouvent, eux qui, aujourd’hui, refusent notre société et le modèle républicain et laïque que les Moix, les Ruquier, les Hollande et les Sarkozy veulent leur imposer.

La faillite de la laïcité républicaine

Ce modèle prouve aujourd’hui tragiquement sa faillite. Cette dernière tient à la nature idéologique et à la propension totalitaire de la laïcité à la française. Celle-ci ne se présente pas comme une simple neutralité confessionnelle de l’Etat et de la loi qui protège la liberté de conscience, mais comme la manifestation éthique, politique et juridique d’un parti-pris antireligieux découlant d’une vision athée de l’Homme conçu comme un être de pure raison, identique en tous lieux et en tous temps. Une telle conception de l’homme détruit tout sentiment d’appartenance à une nation et à une civilisation données, et empêche l’intégration des immigrés, lesquels refusent instinctivement de se départir de leur spécificité culturelle pour se fondre dans une masse indifférenciée. Des immigrés peuvent accepter de s’intégrer à une communauté soudée par une identité culturelle forte, mais refuseront toujours de devenir les clones d’un magma sans âme, et les passants d’une zone de transit. A quoi l’on peut ajouter que s’ils peuvent souhaiter s’intégrer à un pays fort comme l’Allemagne, ou dynamique comme le Royaume-Uni, ils n’ont guère envie de s’intégrer à un pays faible et en plein déclin comme la France actuelle.

La virulence des réactions aux propos de Mme Morano, de Moix à Sarkozy en passant par NKM, Valls et Hollande, révèle à quel point nos « élites » (?) refusent ces simples mais essentielles vérités et sont déterminées, en toute connaissance de cause, à nous mener à l’abîme de par leur aliénation idéologique. C’est proprement affligeant. •

Docteur ès-lettres, écrivain, spécialiste de l'histoire de l'enseignement en France, collaborateur de Politique magazine et la Nouvelle Revue universelle.