Pourquoi aurions-nous à prendre parti pour Macron contre les prétendus « nationalistes » corses, ou, au contraire, pour les seconds contre le premier ?

Le succès récent, aux premières élections territoriales de la nouvelle collectivité, des autonomistes (représentés par Simeoni) et des indépendantistes (représentés par Talamoni) sous la marque déposée « nationaliste », est indéniable. Comme l’est l’apparente fermeté de Macron, lors de son voyage récent sur l’Ile de Beauté, face à des revendications inacceptables en tant que telles. Elles sont de trois ordres.

Des revendications inacceptables

Les premières sont anticonstitutionnelles. Il en est ainsi de la co-officialité de la langue corse, le français étant l’unique langue officielle de la « république » (article 2 de la Constitution), c’est-à-dire de l’Etat français. Ou du statut de résident, qui aboutirait à dénier aux autres citoyens français l’exercice de leurs pleins droits sur une partie du territoire national. Certes, une modification de la Constitution est toujours possible ; il en a été ainsi en Nouvelle-Calédonie pour favoriser les indépendantistes par la création, sous Mitterrand, d’une catégorie propre à l’archipel de sous-citoyens français auxquels il sera interdit de voter à l’automne prochain lors du scrutin d’autodétermination. Nul doute que, s’agissant du statut de résident, même si c’est la question immobilière que les séparatistes mettent aujourd’hui en avant, c’est à l’exemple néocalédonien qu’ils pensent, dans l’espoir d’un futur référendum sur l’indépendance de l’île.

Les secondes exigences sont insupportables au plan éthique, puisqu’elles visent à faire passer pour des prisonniers politiques de vulgaires et lâches terroristes, comme l’assassin du préfet Érignac.

La troisième série d’exigences — les moins choquantes — a trait à la fiscalité, la Corse ayant déjà, du reste, un statut fiscal dérogatoire qui remonte au Consulat, en raison de son insularité. Macron a fait justement observé qu’une éventuelle réforme fiscale entraînerait nécessairement une réduction équivalente des importantes dotations de l’Etat attribuées à l’île.

Doit-on dès lors applaudir la fermeté de Macron, qui a refusé, apparemment comme un Jacobin pur sucre, toutes ces exigences ? Natacha Polony se trompe lorsque le 9 février dernier, dans FigaroVox, elle écrit qu’ « en opposant un mépris suffisant aux légitimes aspirations corses d’une démocratie plus proche du peuple, Emmanuel Macron est passé à côté de l’Histoire », ajoutant : « On attendait de Gaulle, il n’y eut que Guy Mollet » — pense-t-elle au président du Conseil envoyant le contingent en Algérie pour y organiser la répression ? Dans ces conditions, elle irait encore plus loin que les séparatistes qui se sont contentés, dans un jeu de rôles des plus classiques, de qualifier de « haineux, provocateurs et méprisants » les propos du chef de l’Etat, menaçant, il est vrai, du retour à la situation chaotique qui a prévalu des années 70 jusqu’à une période relativement récente.

Un problème corse ?

Il existe un problème corse, dont témoigne l’élection de cette chambre introuvable pour les « nationalistes ». Mais, paradoxalement, ces élections territoriales sont le copié-collé des élections présidentielle et législatives nationales. Les Corses, en portant au pouvoir une majorité « nationaliste » n’ont fait rien d’autre que de chercher à se débarrasser de leur vieille classe politique vermoulue sur l’île comme les Français, en général, de la leur en élisant Macron et une assemblée En marche. Mais c’est, dans les deux cas, sans enthousiasme puisque l’abstention a frôlé les 48 % au second tour en Corse.

Surtout, pour nous, qui ne sommes pas jacobins, le problème posé par une population française à forte identité culturelle régionale ne saurait être résolu dans le cadre d’un régime républicain, incapable de décentraliser sans nuire à l’unité nationale. Ou plus exactement, c’est la République qui fait de ces identités régionales autant de problèmes, alors même qu’une monarchie fédérative forte pourrait les laisser s’épanouir sans que leur particularité menaçât l’unité du Royaume. Ce que n’a pas vu Natacha Polony. Et refusent de voir tous ceux qui voudraient en finir avec un jacobinisme effectivement mortifère pour les forces vives de la nation, mais sans remettre en cause les institutions qui le rendent nécessaires.

Corse… et Européen !

Ou du moins le rendaient nécessaire. Car ne commettons aucun contresens sur la prétendue attitude de fermeté de Macron. Son jacobinisme, si jacobinisme il y a, n’est au service ni de la République ni, encore moins, de la France. Outre que M. En-Même-Temps s’est dit favorable à une reconnaissance de la Corse dans la Constitution, par un aménagement de son article 72 consacré aux collectivités territoriales, reconnaissance qui ouvrira la boîte de Pandore de revendications régionalistes plus ou moins fondées, il a surtout avoué son désintérêt du maintien de la Corse dans l’ensemble français comme tel, en déclarant : « Personne ne vous reprochera de vous dire Corse et Français, Français parce que Corse, Corse parce que Français, Européen… Dans cette identité indissociable je veux ouvrir avec la Corse cette page pour qu’elle puisse réussir. » Oui, qu’allait donc faire l’Europe en cette galère ? N’oublions pas que le nouveau manifeste d’En marche, adopté à la fin de l’année dernière, a supprimé toute référence à la France et à la nation : seule l’Europe y subsiste. En étendant l’« identité indissociable » constituée par le fait d’être corse et français au fait d’être européen, Macron met sur le même plan l’appartenance à une institution supranationale et celle à une patrie, une histoire et une culture. Il dilue l’identité nationale et régionale dans le fourre-tour européen. Comme l’a montré l’exemple catalan, l’Europe ne favorise plus, directement du moins, l’éclatement des Etats-nations, à partir du moment où elle les a affaiblis suffisamment pour imposer ses directives. Pourquoi favoriserait-elle, du moins dans l’état actuel des choses — il peut changer —, de nouvelles communautés jalouses de leur jeune souveraineté, quand les vieux Etats ne sont plus jaloux de la leur ? Des régions à forte identité pourraient devenir, dans ce grand espace bureaucratique soumis au mondialisme, autant de grains de sable dans une mécanique désormais bien huilée. Macron, dont l’horizon indépassable est l’Europe, n’est jacobin que dans la mesure où son « jacobinisme » est au service de Bruxelles. •

Nous poursuivons la publication de notre série, dont la lecture expliquera à ceux qui ne l'ont pas connu le rôle intellectuel important de Pierre Debray à l'Action Française dans les années 1950-2000. Cette analyse politique, économique, sociologique et historique, menée méthodiquement, à la maurrassienne, comporte de multiples enseignements, utiles aujourd'hui à notre école de pensée. Comme un stimulant de notre réflexion sur la situation présente de la France et sur l'action que nous avons à y mener. Même si le lecteur devra tenir compte des événements et des faits intervenus au cours des trois dernières décennies. LFAR

Nous poursuivons la publication de notre série, dont la lecture expliquera à ceux qui ne l'ont pas connu le rôle intellectuel important de Pierre Debray à l'Action Française dans les années 1950-2000. Cette analyse politique, économique, sociologique et historique, menée méthodiquement, à la maurrassienne, comporte de multiples enseignements, utiles aujourd'hui à notre école de pensée. Comme un stimulant de notre réflexion sur la situation présente de la France et sur l'action que nous avons à y mener. Même si le lecteur devra tenir compte des événements et des faits intervenus au cours des trois dernières décennies. LFAR

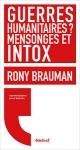

Les bobards dépassent en intensité ceux des armes de destruction massive de Saddam Hussein pour justifier l’intervention américaine en Irak. On peut mieux comprendre à la lumière de cet ouvrage l’indignation des Russes et le désir de Poutine de ne pas être de nouveau le dindon de la farce en Syrie.

Les bobards dépassent en intensité ceux des armes de destruction massive de Saddam Hussein pour justifier l’intervention américaine en Irak. On peut mieux comprendre à la lumière de cet ouvrage l’indignation des Russes et le désir de Poutine de ne pas être de nouveau le dindon de la farce en Syrie.

Ci-dessus, une première image de ce banquet sympathique et fervent, dans la tradition des Camelots du Roi, telle qu'elle s'est toujours maintenue en Provence.

Ci-dessus, une première image de ce banquet sympathique et fervent, dans la tradition des Camelots du Roi, telle qu'elle s'est toujours maintenue en Provence.

Mais de bons juristes objectent à cet interdit que les conditions indiquées par Mme Komitès n’excluent nullement la possibilité d’une dérogation. Certes, lorsqu’elles ne sont pas remplies, la commune a la possibilité d’imposer son refus, mais elle peut parfaitement accepter, elle est libre de le faire. L’objection n’a pas troublé Anne Hidalgo qui a acquiescé aux raisons invoquées par son adjointe. Mme la maire de Paris a-t-elle entendu parler d’une certaine Antigone, l’héroïne de Sophocle, une des figures majeure de la tragédie grecque ? Sinon, on lui conseille très vivement de se faire communiquer la pièce dans une des excellentes bibliothèques de la capitale. Le centre Beaubourg tout proche de l’Hôtel de ville se ferait un honneur de lui rendre pareil service.

Mais de bons juristes objectent à cet interdit que les conditions indiquées par Mme Komitès n’excluent nullement la possibilité d’une dérogation. Certes, lorsqu’elles ne sont pas remplies, la commune a la possibilité d’imposer son refus, mais elle peut parfaitement accepter, elle est libre de le faire. L’objection n’a pas troublé Anne Hidalgo qui a acquiescé aux raisons invoquées par son adjointe. Mme la maire de Paris a-t-elle entendu parler d’une certaine Antigone, l’héroïne de Sophocle, une des figures majeure de la tragédie grecque ? Sinon, on lui conseille très vivement de se faire communiquer la pièce dans une des excellentes bibliothèques de la capitale. Le centre Beaubourg tout proche de l’Hôtel de ville se ferait un honneur de lui rendre pareil service.

BILLET - Les intempéries de ces derniers jours ont bouleversé la vie des Français. De la neige à Paris : pouvait-on encore y croire ? « Notre époque était vraiment celle de tous les possibles et de tous les exploits », raille Éric Zemmour.

BILLET - Les intempéries de ces derniers jours ont bouleversé la vie des Français. De la neige à Paris : pouvait-on encore y croire ? « Notre époque était vraiment celle de tous les possibles et de tous les exploits », raille Éric Zemmour.