Le 15h17 pour Paris, ne le ratez pas !

Par Catherine Rouvier

Voici une intéressante et pertinente tribune de Catherine Rouvier, [Boulevard Voltaire, 11.02] sur fond d'intelligence, de subtilité et d'humour, comme à son ordinaire. Catherine Rouvier, ici, se fait moralisatrice et son commentaire de ce qui est sans-doute un très bon film dont Guilhem de Tarlé nous parlera un prochain weekend, revêt un particulier intérêt social et politique. Catherine Rouvier a participé à quelques unes de nos réunions en Provence. Et nous en gardons un très bon souvenir ... LFAR

Les moralistes avaient disparu. D’Ésope à La Fontaine, ils avaient utilement émaillé notre littérature européenne, car leurs fables étaient des sortes de paraboles, racontant des histoires pour mieux faire comprendre l’inconvénient d’un défaut – jalousie, orgueil, avarice, paresse, gourmandise – ou les vertus d’une qualité – courage, générosité, travail, sobriété. C’était bien commode pour les rendre sensibles aux enfants que les longs discours ennuient.

Les enfants d’aujourd’hui ont aussi soif de fables, de contes. Et l’audiovisuel – vidéo, film – en est un vecteur apprécié d’eux et efficace.

Clint Eastwood n’a pas hésité. Pour illustrer la vertu de courage, pas besoin d’affabuler. Le récit était fourni. Les acteurs toujours vivants. Il fallait juste rejouer, remettre en scène cette soirée du 21 août 2015 où eut lieu l’attaque du Thalys, et remonter le passé des héros de l’histoire.

Ce faisant, il a délivré un message principal : ne pas avoir peur, combattre même un homme armé pour sauver les vies qu’il entend supprimer, mais aussi quelques autres. L’un des « guys », Anthony Sadler, est noir et se sent un peu déclassé dans l’école ou il côtoie les deux autres : rebelle, il est perpétuellement puni. Les deux autres sont également des élèves jugés difficiles par une directrice qui impute tout naturellement leur violence au fait que leurs mères les élèvent seules.

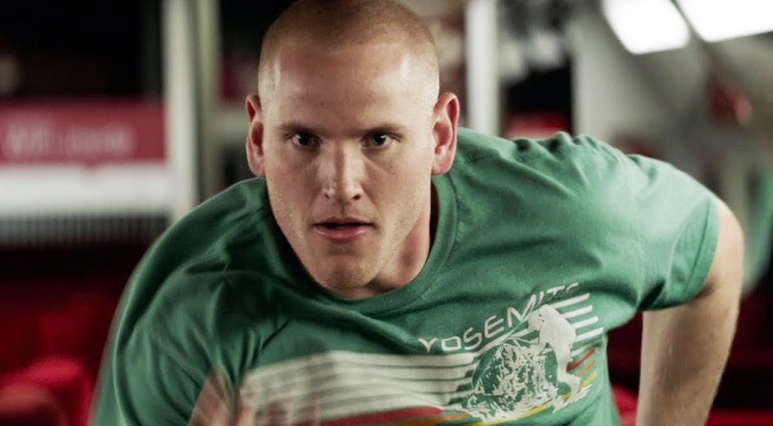

L’une d’elles aura le courage d’envoyer son fils, Alek Skarlatos, vivre avec son père pour qu’il se heurte à son autorité. L’autre donne à son fils, Spencer Stone – le grand costaud qui attaquera le terroriste en corps-à-corps -, une éducation religieuse. Chaque soir au coucher, il dit avec ferveur la prière de saint François d’Assise « Là ou est la haine, que je mette l’amour ». Il découvrira, un jour où il vend des hamburgers à un Marine, que s’engager dans l’armée, c’est « sauver des vies ». Il est trop gros, il se prend en main et perdra quinze kilos. Et lors de ses classes, il apprendra la survie en cas d’attaque.

Nos trois Californiens, restés amis malgré les séparations, se retrouvent pour un voyage en Europe. Après le Sud (Rome, Venise), ils ciblent Amsterdam, puis Paris.

La suite est connue, mais on la redécouvre plus précisément qu’on ne l’avait perçue alors. Chacun des trois jeunes gens, aidés d’un Anglais plus âgé, joue un rôle crucial. Il s’avère, en effet, que le tueur, Ayoub El Khazzani, avait sur lui assez de munitions pour « faire un carnage ». Livré à la police sur place, il est, depuis, en attente de procès, et son avocat voudrait « faire interdire le film », arguant d’une présomption d’innocence… sérieusement écornée, tout de même, par le fait qu’il a été pris en flagrant délit ! C’est ce qu’ont dû penser les juges, qui ont considéré qu’il s’agissait bien, dans le film, d’une reconstitution authentique.

Alors, oui, les élèves difficiles peuvent être de la bonne graine. Et non, les mères abandonnées ne feront pas forcement de leurs fils des délinquants. Lors de l’attaque, la prière de saint François montera une fois encore aux lèvres du grand costaud prêt à donner sa vie, et ses dernières phrases y prennent un sens particulier : « C’est en donnant qu’on reçoit, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on naît à la vie éternelle. »

Ne ratez pas le 15 h 17 pour Paris et emmenez-y vos enfants. Les moralistes sont de retour ! •

Docteur d'Etat en droit public, avocat, maitre de conférences des Universités

Dans cette tribune du Journal de Montréal [3.02] Mathieu Bock-Côté exalte - avec quelque prudence pour ne pas « braquer » la sensibilité postmoderne - les vertus de la lecture. Vertus au service de la culture, naturellement, mais aussi, si l'on peut dire, vertus anthropologiques. Pour contrecarrer ce que Jean-François Mattéi appelait notre barbarie intérieure. Et pour édifier ou préserver la civilisation. LFAR

Dans cette tribune du Journal de Montréal [3.02] Mathieu Bock-Côté exalte - avec quelque prudence pour ne pas « braquer » la sensibilité postmoderne - les vertus de la lecture. Vertus au service de la culture, naturellement, mais aussi, si l'on peut dire, vertus anthropologiques. Pour contrecarrer ce que Jean-François Mattéi appelait notre barbarie intérieure. Et pour édifier ou préserver la civilisation. LFAR

Le 20 novembre dernier, le Barreau de Paris honorait ses Anciens. J’aurais pu écrire, comme Cicéron, « les Vieillards », mais le terme si rempli d’honneur, il y a quelques deux mille ans, a, aujourd’hui, une connotation péjorative qui entraine l’incompréhension.

Le 20 novembre dernier, le Barreau de Paris honorait ses Anciens. J’aurais pu écrire, comme Cicéron, « les Vieillards », mais le terme si rempli d’honneur, il y a quelques deux mille ans, a, aujourd’hui, une connotation péjorative qui entraine l’incompréhension.

Cet entretien donné à Boulevard Voltaire

Cet entretien donné à Boulevard Voltaire