Par Rémi Soulié

LECTURE - Luc-Olivier d'Algange a publié, Le Déchiffrement du monde : La gnose poétique d'Ernst Jünger, aux éditions de l'Hamattan. Rémi Soulié nous invite à découvrir cette méditation sur le Temps, les dieux, les songes et symboles.

LECTURE - Luc-Olivier d'Algange a publié, Le Déchiffrement du monde : La gnose poétique d'Ernst Jünger, aux éditions de l'Hamattan. Rémi Soulié nous invite à découvrir cette méditation sur le Temps, les dieux, les songes et symboles.

Les poètes sont de singuliers alchimistes qui tendent moins à transformer en or les métaux vils qu'à montrer (au sens de la monstration) la beauté de l'être derrière le fatras plus ou moins informe des temps. Telle est la vocation de Luc-Olivier d'Algange, qu'il illustre dans ses poèmes, ses essais — qui sont aussi des poèmes — et dans sa vie — qui en est un aussi tant nous la savons contemplative, accordée aux œuvres, aux heures et aux saisons.

Ernst Jünger, dont on célébrera en 2018 le vingtième anniversaire de la disparition, compte de longue date au nombre de ses intercesseurs, de ses compagnons de songes et d'exactitudes, lesquels ne sont séparés que par des esprits obtus, ennemis de la nuance et des nuages - le mot est le même -, bref, des esprits modernes oscillant entre fanatisme et relativisme, avers et revers de la pendeloque nihiliste, la pendeloque désignant aussi l'excroissance de peau que les chèvres portent sur l'avant du cou.

Comme il n'est de voyage qu'initiatique et de pèlerinage que chérubinique, Le Déchiffrement du monde - dont l'alphabet, par définition, est l'invention de Novalis, entre Saïs et Bohême -, publié dans la superbe collection Théôria, dirigée par Pierre-Marie Sigaud aux Éditions L'Harmattan, est une carte où lire la géographie d'un esprit, d'un cœur et d'une âme, non sur le mode universitaire, scientifique et technique, mais sur celui, musical, qui convient aux muses orphiques, celles-là mêmes que Philosophie, hélas, congédie au début de la Consolation de la philosophie de Boèce mais que Métaphysique, dans l'œuvre de d'Algange, réintroduit prestement. Il ne faut pas non plus s'attendre à une lecture politique ou, a fortiori, idéologique de l'œuvre de Jünger : place à une lecture de haute intensité, à un discours de la méthode, à une herméneutique infinie comme le monde fini !

Le « vaisseau cosmique » dans lequel nous sommes embarqués et dont nous sommes convoie en effet aussi bien les galaxies que les cicindèles, les unes et les autres correspondant analogiquement entre elles en vertu de la loi des gradations elles-mêmes infinies et d'une gnose héraldique où le visible est l'empreinte de l'invisible. Nous sommes parvenus à un point tel de l'involution que très peu, c'est à craindre, reconnaîtront là leur pays.

Ce livre, comme tous ceux de Luc-Olivier d'Algange, est donc écrit pour les « rares heureux » stendhaliens ou ceux qui forment les pléiades des « fils de roi » chers à Gobineau — fort heureusement, leurs privilèges se transmettent à quiconque (déserteurs gioniens, rebelles et anarques jüngeriens…) échappe au règne titanique et despotique de la quantité. Dans sa Visite à Godenholm, citée par d'Algange, Jünger évoque d'ailleurs ces « petits groupes » qui, dans les déserts, les couvents et les ermitages, rassemblent des irréguliers, stoïciens et gnostiques, autour de philosophes, de prophètes et d'initiés gardant « une conscience, une sapience supérieure à la contrainte et à l'histoire. »

En dix chapitres — « Ernst Jünger déchiffreur et mémorialiste », « Le nuage, la flamme, la vague », « L'art herméneutique », « Le regard stéréoscopique », « L'œil du cyclone : Jünger et Evola », « Le songe d'Hypérion: Jünger et Hölderlin », « De la philosophie à la gnose », « La science des orées et des seuils », « L'Ermitage aux buissons blancs », « Par-delà la ligne » — d'Algange pulvérise la fallacieuse distinction qui oppose un premier Jünger nationaliste, belliqueux et esthète à un second, contemplateur solitaire et méditatif. Il montre - là encore, au sens de la monstration, contre les démonstrations pesantes et disgracieuses - que Jünger vécut une seule et unique expérience spirituelle dans laquelle la contemplation est action, et inversement, ce qui échappe aux modernes empêtrés dans les diableries des scissions entre le sujet et l'objet, l'un et le multiple, l'immanence et la transcendance, le temps et l'éternité, l'être et le devenir, Dieu et les dieux, etc. Voilà d'ailleurs pourquoi d'Algange n'a jamais écrit qu'un seul livre — mais c'est un chef d'oeuvre : l'art poétique et métaphysique des symboles. « L'éternel devenir de la vérité de l'être, écrit-il, surgit sous les atours de l'intemporel, à la pointe de l'instant, sur la diaprure de l'aile du moucheron, dans l'irisation de la goutte de rosée que le premier soleil abolit, nuance dans la nuance. »

Le Cœur aventureux, à rebours des assurances bourgeoises, des morales puritaines et utilitaristes, du pathos humanitaire et psychologique, s'est glissé dans les contrées du monde sensible et intelligible armé de la « raison panoramique » qui, à la différence des logiques binaires ou dialectiques, embrasse ainsi la totalité et fait briller la coincidentia oppositorum que nulle analyse ne décompose. La synthèse intuitivement perçue du Tout y resplendit avec ses anges, ses papillons, ses champs de bataille, ses rêves, ses mythes, ses légendes, ses collines et ses rivages, ses formes, ses types et ses figures dont celles du Soldat, du Travailleur, du Rebelle et de l'Anarque. Tout y est subtil comme une chasse, comme une pensée qui est une pesée, « l'étymologie étant, avec les sciences naturelles, l'art héraldique par excellence. » De ce point de vue, Jünger hérite du romantisme allemand et prolonge bien sûr cette « Allemagne secrète » dont Stefan George fut le héraut inspiré.

Dans cette miniature lumineuse qu'est Le Déchiffrement du monde, la perspective souligne les dimensions de hauteur et de profondeur où se meut naturellement et surnaturellement Jünger. L'approche y est qualitative et courtoise, comme dans un ermitage creusé dans des falaises de marbre où il serait encore possible de lire et d'herboriser — ce qui revient au même — loin des hordes forestières. C'est ainsi qu'Ernst Jünger et Luc-Olivier d'Algange nous initient à « la vie magnifique ». Magnifique, oui, le mot s'impose. •

Rémi Soulié, écrivain, essayiste, critique littéraire, collaborateur du Figaro Magazine, est, entre autres, l'auteur de Nietzsche ou la sagesse dionysiaque, Pour saluer Pierre Boutang, De la promenade : traité, Le Vieux Rouergue.

Figarovox du 12.12.2017

Lire aussi ...

Pour saluer Pierre Boutang, Rémi Soulié, éd. Pierre-Guillaume de Roux, 140 pages, 21€

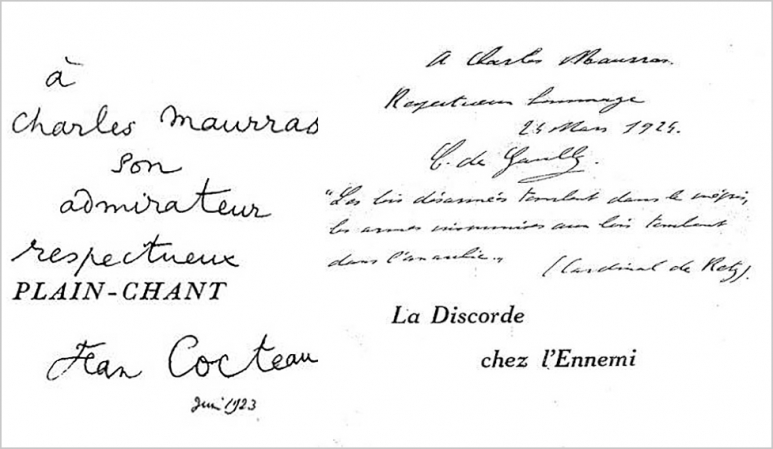

Charles Maurras (1868-1952) vient d’être retiré de la liste des commémorations du ministère de la Culture pour 2018. Stéphane Blanchonnet, président du comité directeur de l’Action française, réagit au micro de Boulevard Voltaire. •

Charles Maurras (1868-1952) vient d’être retiré de la liste des commémorations du ministère de la Culture pour 2018. Stéphane Blanchonnet, président du comité directeur de l’Action française, réagit au micro de Boulevard Voltaire. •

Vendredi 19 janvier, le Dauphin de France a reçu au Domaine royal de Dreux, Stéphane Bern et l’équipe de l’émission « Secrets d’Histoire » pour un tournage consacré au roi Louis-Philippe et à son épouse la reine Marie-Amélie.

Vendredi 19 janvier, le Dauphin de France a reçu au Domaine royal de Dreux, Stéphane Bern et l’équipe de l’émission « Secrets d’Histoire » pour un tournage consacré au roi Louis-Philippe et à son épouse la reine Marie-Amélie.

LECTURE - Luc-Olivier d'Algange a publié, Le Déchiffrement du monde : La gnose poétique d'Ernst Jünger, aux éditions de l'Hamattan. Rémi Soulié nous invite à découvrir cette méditation sur le Temps, les dieux, les songes et symboles.

LECTURE - Luc-Olivier d'Algange a publié, Le Déchiffrement du monde : La gnose poétique d'Ernst Jünger, aux éditions de l'Hamattan. Rémi Soulié nous invite à découvrir cette méditation sur le Temps, les dieux, les songes et symboles.

Dans cette tribune du Journal de Montréal [25.01] Mathieu Bock-Côté pointe avec raison l'égalitarisme scolaire qui vise à couper tout ce qui dépasse, et nuit aux plus doués, abaisse dramatiquement le niveau culturel de nos sociétés, empêche la formation d'élites cultivées. Mathieu Bock-Côté a raison. Et ce qu'il dit pour le Québec vaut évidemment pour la France. LFAR

Dans cette tribune du Journal de Montréal [25.01] Mathieu Bock-Côté pointe avec raison l'égalitarisme scolaire qui vise à couper tout ce qui dépasse, et nuit aux plus doués, abaisse dramatiquement le niveau culturel de nos sociétés, empêche la formation d'élites cultivées. Mathieu Bock-Côté a raison. Et ce qu'il dit pour le Québec vaut évidemment pour la France. LFAR