Nouveau quinquennat-Nouveau président-Nouveau monarque, et donc, par voie de conséquence, nouvelle carte judiciaire. La justice est affaire régalienne, c’est-à-dire royale. Donc, le monarque s’en occupe. Je dis « le monarque » et non « le Roi », car ce n’est pas la même chose, et tout le problème est là.

Rationalité

Donc le « monarque » élu et provisoire fait sa réforme. Cette réforme colle aux réformes précédentes. Ce n’est pas une tradition. C’est une routine administrative. Elle devait déjà être dans les cartons du Ministère. On la sort et on l’applique. On pense qu’elle va simplifier l’organisation judiciaire. C’est une restructuration, comme on dit dans les entreprises pour déguiser les licenciements et éviter les dépôts de bilan. On supprime et on regroupe. Je vous fais grâce du détail. Paris peut vous donner l’esprit de la chose. Les vingt « tribunaux d’instance », anciennes justices de paix où se traitent les modestes querelles dont la solution fait la vie sociale quotidienne : problèmes de voisinage et de loyer, tutelle ou curatelle des personnes âgées ou moins âgées mais vulnérables, questions de nationalité et litiges sur les listes électorales… ne seront plus dans les mairies des arrondissements mais tous regroupés dans le nouveau Tribunal, à Batignolles.

Comment protester ? Batignolles sera desservi par le métro, le RER, les autobus… oui, mais il faut y aller en bus, en métro, en RER – Dans son arrondissement, à sa mairie, on y va à pied – L’endroit est familier – C’est dans le coin.

Transposez à l’échelle du pays tout entier. On regroupe et on supprime. Les cours d’appel qui sont trop proches et, donc, ont moins de rendement : Colmar et Metz et Nancy ; on supprime Metz ! Montpellier, Nîmes et Aix… que supprime t-on ?… Et puis les tribunaux de Grande Instance et puis les lignes ferroviaires secondaires. Cela n’est pas du même ministère mais c’est du même esprit… et les bureaux de poste… et les écoles et l’épiscopat emboîte le pas en regroupant les paroisses en zones, les équipes pastorales remplaçant les curés… comme on fait aussi pour les communes qui doivent être regroupées…

Transposez à l’échelle du pays tout entier. On regroupe et on supprime. Les cours d’appel qui sont trop proches et, donc, ont moins de rendement : Colmar et Metz et Nancy ; on supprime Metz ! Montpellier, Nîmes et Aix… que supprime t-on ?… Et puis les tribunaux de Grande Instance et puis les lignes ferroviaires secondaires. Cela n’est pas du même ministère mais c’est du même esprit… et les bureaux de poste… et les écoles et l’épiscopat emboîte le pas en regroupant les paroisses en zones, les équipes pastorales remplaçant les curés… comme on fait aussi pour les communes qui doivent être regroupées…

C’est la pente de la centralisation et de la rationalisation. La justice ne se distingue pas par son originalité. Elle décline, elle aussi, selon la pente générale.

Justice d’administrateur ou justice royale

Il faut le dire tout net, pour la justice comme pour le reste. C’est exactement le contraire de ce qu’il faudrait faire. Le monarque élu et provisoire peut penser que c’est rationnel. Le Roi de France agirait à l’inverse.

Car le monarque élu et provisoire est un administrateur qui passe.

Le Roi est un maître de maison, fils de son père et père de son fils.

L’administrateur a une technique d’administration qu’il a apprise à l’Ecole Nationale d’Administration.

Le Roi pratique un art politique hérité de ses pères.

L’administrateur peut être utile au Roi, en lui prêtant ses talents, le Roi fixant la direction générale, la politique.

Sans le Roi, l’administrateur exerce sa technique sans autre finalité que le meilleur service de l’administration. C’est, au sens antique du mot, un tyran.

Sa tyrannie est relativement indolore. Ses effets ne se révèlent que plus tard quand le désert social aura fait le désert humain et que les populations regroupées, déportées, agglomérées crieront leur désespoir, conséquence de leur déracinement. Le monarque du moment, qui sera peut-être encore le même, tentera de les calmer par des aides et des divertissements. Des burgers et des jeux vidéo.

Rome a connu cette déprime à la fin de la République. Elle en serait morte si Auguste n’avait, dans un long travail de maitre de maison, repeuplé les campagnes, décentralisé les pouvoirs, rendu leurs tribunaux aux petites villes, voire aux villages, et, par un immense effort auquel tous prêtèrent leurs talents, des soldats aux administrateurs, des sénateurs aux poètes, refait patiemment les mailles d’un vrai tissu social.

Avant d’être Auguste, Auguste fut Octave, un jeune ambitieux dénué de scrupules, habité par la passion du pouvoir. Nous ne sommes plus au temps de Rome. La France a connu quelques Octave qui rêvaient d’être Auguste. Bonaparte Premier Consul et Louis Napoléon Bonaparte Président de la République. Les deux ont échoué à fonder une dynastie. Ils ne manquaient ni de talent, ni d’énergie, ni de désir de réussir – Leurs efforts n’étaient pas sans mérite.

Mais ils n’avaient pas la grâce.

La grâce n’est pas conquise. Elle est donnée.

Tous les efforts les plus intenses des méritocraties républicaines ne peuvent donner ce qui n’appartient qu’au règne de la Grâce ! •

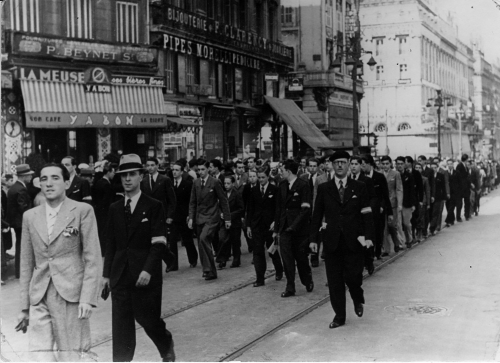

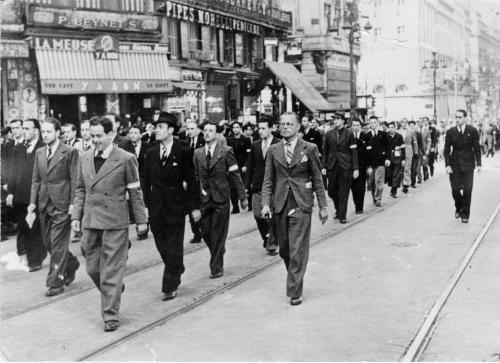

Photo ci-dessus : Palais de Justice de Clichy ... la concentration est-elle une solution ?

BILLET - Les querelles familiales autour de l'héritage de Johnny Hallyday passionnent les médias et les Français. C'est Mirabeau qui a bouleversé les règles en la matière. Un égalitarisme révolutionnaire qui n'a pas eu que des avantages..

BILLET - Les querelles familiales autour de l'héritage de Johnny Hallyday passionnent les médias et les Français. C'est Mirabeau qui a bouleversé les règles en la matière. Un égalitarisme révolutionnaire qui n'a pas eu que des avantages..

C’est le cas avec Pierre Nora, historien particulièrement voué à l’étude de la construction de notre histoire nationale. Dans un entretien avec Alexandre Devecchio, publié dans le dernier numéro du

C’est le cas avec Pierre Nora, historien particulièrement voué à l’étude de la construction de notre histoire nationale. Dans un entretien avec Alexandre Devecchio, publié dans le dernier numéro du

Transposez à l’échelle du pays tout entier. On regroupe et on supprime. Les cours d’appel qui sont trop proches et, donc, ont moins de rendement : Colmar et Metz et Nancy ; on supprime Metz ! Montpellier, Nîmes et Aix… que supprime t-on ?… Et puis les tribunaux de Grande Instance et puis les lignes ferroviaires secondaires. Cela n’est pas du même ministère mais c’est du même esprit… et les bureaux de poste… et les écoles et l’épiscopat emboîte le pas en regroupant les paroisses en zones, les équipes pastorales remplaçant les curés… comme on fait aussi pour les communes qui doivent être regroupées…

Transposez à l’échelle du pays tout entier. On regroupe et on supprime. Les cours d’appel qui sont trop proches et, donc, ont moins de rendement : Colmar et Metz et Nancy ; on supprime Metz ! Montpellier, Nîmes et Aix… que supprime t-on ?… Et puis les tribunaux de Grande Instance et puis les lignes ferroviaires secondaires. Cela n’est pas du même ministère mais c’est du même esprit… et les bureaux de poste… et les écoles et l’épiscopat emboîte le pas en regroupant les paroisses en zones, les équipes pastorales remplaçant les curés… comme on fait aussi pour les communes qui doivent être regroupées…

Dimanche dernier, 25 février, nous avons publié un reportage vidéo du banquet des Camelots du Roi de Provence tenu à La Ciotat le samedi 17. Vous avez été nombreux à le regarder [Cf. Lien ci-dessous].

Dimanche dernier, 25 février, nous avons publié un reportage vidéo du banquet des Camelots du Roi de Provence tenu à La Ciotat le samedi 17. Vous avez été nombreux à le regarder [Cf. Lien ci-dessous].