Intervention du président du Cercle de l’Œillet Blanc, au cours de la messe célébrée en mémoire de la reine Marie-Antoinette, le 15 octobre 2015 à Saint-Germain l’Auxerrois, suivie de la reproduction de la dernière lettre de Marie-Antoinette.

Monseigneur, Madame, Mesdames et Messieurs,

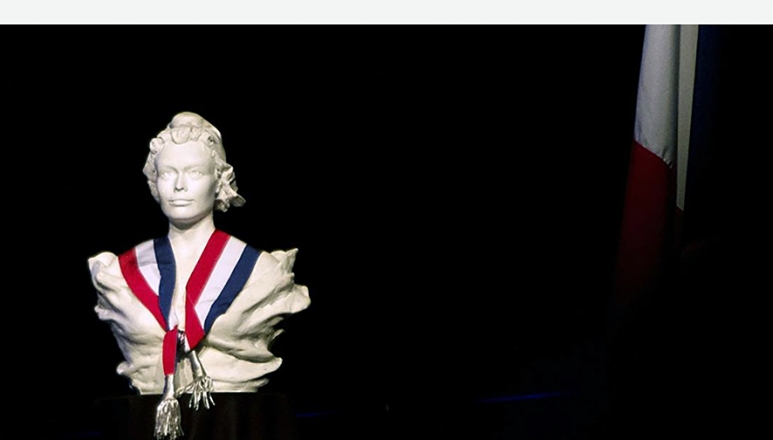

Chaque 21 janvier, le Cercle de l’Œillet Blanc organise ici même une messe « à la mémoire de Louis XVI, Roi-martyr, de la famille royale, et de toutes les victimes de la Révolution française ». Cette mention incluant clairement la reine Marie-Antoinette, exécutée le 16 octobre 1793, alors que la Terreur ravageait la France.

Toutefois, cette année, le Cercle a souhaité rendre un hommage personnalisé à Marie-Antoinette, dont la mémoire a – une fois de plus - été tournée en dérision par une œuvre controversée, exposée dans les jardins de Versailles.

La liberté d’expression et de création ne sert pas que dans un sens. Si elle autorise la raillerie, la caricature, jusqu’à l’excès, jusqu’à l’opprobre, elle doit permettre le respect, la louange, l’hommage. Et nous ne devons pas nous en priver.

C’est donc par réaction que le Cercle a pris cette initiative, étant entendu qu’il entend renouveler chaque année cette commémoration. Car elle est nécessaire à nos mémoires, nos mémoires de monarchistes, certes, mais avant cela nos mémoires de Français.

La dernière reine de France, par son destin si singulier, a inspiré bien des œuvres littéraires – au-delà des biographies de rigueur - et beaucoup des films connus. Dans toutes ces œuvres, elle y est dépeinte avec compassion et sympathie. Des romans d’Alexandre Dumas au film de Sofia Copola, de Michèle Morgan et Annie Ducaux à Kristen Dunst, la représentation de la Reine est toujours empreinte d’honnêteté, de pudeur, d’élégance ; on la voit accomplir parfaitement son rôle de reine, son rôle d’épouse, son rôle de mère.

Souvenez-vous de la première série télévisée historique de la télévision française, Le chevalier de Maison-Rouge (d’après Dumas), qui a permis aux Français de redécouvrir son destin tragiqueet ses souffrances.

Souvenez-vous que deux cents ans après sa mort, le spectacle de Robert Hossein, Je m’appelais Marie-Antoinette, eut pour double objectif de faire découvrir la vraie Marie-Antoinette (que les manuels scolaires de la République avaient largement caricaturée ou occultée), et de proposer aux spectateurs de voter, à la fin du spectacle, pour l’acquittement, l’exil, la prison ou la mort. L’acquittement ou l’exil l’emportèrent aisément, à chaque représentation.

De Secrets d’histoire à la comédie musicale de Didier Barbelivien dont les représentations débuteront à l'automne 2016, et qui a pour titre Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison-Rouge, l’on peut être certain que notre reine passionne les Français. Or, c’est une passion empreinte de malaise, car subsiste dans la mémoire collective le souvenir de cette incarcération douloureuse, de cette séparation tragique d’avec les siens, de ce procès qui fait honte à ses juges, de cette condamnation inique, de ce supplice qui fait honte à ses bourreaux.

Les Français – et les étrangers – continuent à la découvrir, avec, par exemple, l’exposition qui lui a été consacrée, au Grand Palais, en 2008 ; elle contribua, parmi tant d’autres témoignages contemporains, à réhabiliter une reine cultivée et sensible, collectionneuse, et dont la contribution aux Arts décoratifs français pendant son règne fut très importante. Ne dit-on pas qu’en fait de « style Louis XVI » on devrait davantage parler de « style Marie-Antoinette » ?

La réouverture, à Versailles, du Domaine de la Reine, également en 2008, comme les actuels travaux du Hameau de la reine, entamés l’année dernière, comme l’actuelle exposition, toujours au Grand Palais, consacrée aux œuvres de Madame Vigée-Lebrun, sont autant d’événements lumineux qui nous attirent vers le souvenir de la dernière reine de France.

Etre reine à cette époque-là n’était pas facile, l’on était toujours sur un sol glissant, fissuré, branlant, jusqu’à se dérober sous ses pieds. Pourtant, elle fut pleinement reine, mais aussi pleinement épouse, mais aussi pleinement mère. Une mère qui connaît la douleur de perdre son quatrième enfant – songez au tableau de Madame Vigée-Lebrun, qui montre un berceau vide – puis celle de perdre son fils de sept ans, le Dauphin Louis-Joseph. On a oublié que ce second terrible événement intervint au début des États généraux, ceux-là même qui furent fatals à l’Ancien Régime. L’historien Jean-Christian Petitfils a souligné l’état psychologique d’un père et d’une mère éplorés, et qui doivent pourtant, au même moment, accomplir leur devoir de roi et de reine.

Nous parlons d’une épouse et d’une mère ; car c’est bien d’une famille dont il s’agit. Une famille unie, une famille chrétienne, une famille exemplaire, dans la fortune comme dans les épreuves. Et l’on ne peut parler de famille royale sans évoquer le souvenir – sans doute pas assez consistant dans notre mémoire collective – de la sœur du Roi, Madame Élisabeth. Fidèle parmi les fidèles à sa famille, martyr comme son frère et sa belle-sœur, puisque suppliciée le 10 mai 1794, vingt ans jour pour jour après l’avènement de son frère. Et si nous nous revoyions le 10 mai 2016 ?

Reine, épouse, mère… et amie. Marie-Antoinette inspire l’amitié de la Princesse de Lamballe, l’amie qui partit à l’étranger en 1791, pour revenir « auprès de la reine » en 1792 et y trouver la mort et les outrages.

Songeons à la prison du Temple. Dans les archives du Vatican est conservée une lettre émouvante qu’elle écrivit à son beau-frère Artois au mois de décembre 1792 : « Recevez mes vœux pour cette nouvelle année et l’assurance de mon sincère attachement avec lequel je suis, Monsieur, votre affectionnée belle-sœur. » Puis vient avec 1793 la destruction « physique » de cette famille, avec les adieux au Roi, puis ce sont ses deux enfants qu’on lui arrache ; puis ce seront 76 jours à la Conciergerie ; puis un procès où, accusée de relations contre nature, elle prononce cette phrase fameuse : « J‘en appelle à toutes les mères de France… »

La fin, c’est une lettre sublime et remplie d’émotions, adressée à Madame Élisabeth, non parvenue à sa destinataire (comme la reine dit le redouter) mais heureusement conservée ! La fin, c’est l’humiliation d’une charrette, le dos à la route, les mains liées dans le dos, un parcours de plus d’une heure entre la Conciergerie et la place qu’on nomme aujourd’hui « de la Concorde », une sorte de chemin de croix jusqu’à son Golgotha.

La fin, c’est sa dernière phrase, lorsqu’elle marche sur le pied de son bourreau : « Je vous demande pardon, Monsieur, je ne l’ai point fait exprès ». Élégance, courtoisie, grandeur d’une reine dans le moment ultime ! Elle a vécu en reine, et meurt en reine. A la dernière heure de sa vie, écrit Stephan Zweig, Marie-Antoinette atteint au tragique et devient enfin l’égale de son destin.

Monseigneur, Madame, Mesdames et Messieurs, prions pour l’âme de notre reine et pour sa famille, prions pour la France, orpheline de sa reine. •

Dernière lettre de Marie-Antoinette, écrite à la Conciergerie dans la nuit du 15 au 16 octobre 1793

16 octobre 1793, 4h 1/2 du matin

C’est à vous, ma sœur que j’écris pour la dernière fois. Je viens d’être condamnée non pas à une mort honteuse – elle ne l’est que pour les criminels – mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j’espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme comme on l’est quand la conscience ne reproche rien ; j’ai un profond regret d’abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n’existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur. Vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse ! J’ai appris par le plaidoyer même du procès que ma fille était séparée de vous. Hélas ! La pauvre enfant, je n’ose pas lui écrire, elle ne recevrait pas ma lettre. Je ne sais pas même si celle-ci vous parviendra. Recevez pour eux deux ici ma bénédiction. J’espère qu’un jour, lorsqu’ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Qu’ils pensent tous deux à ce que je n’ai cessé de leur inspirer, que les principes et l’exécution exacte de ses devoirs, sont la première base de la vie, que leur amitié et leur confiance mutuelles en feront le bonheur ; que ma fille sente qu’à l’âge qu’elle a, elle doit toujours aider son frère, par les conseils que l’expérience qu’elle aura de plus que lui et son amitié pourront lui inspirer ; que mon fils à son tour, rende à sa sœur tous les soins, tous les services que l’amitié peut inspirer ; qu’ils sentent enfin tous deux que dans quelque position qu’ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union ; qu’ils prennent exemple de nous. Combien dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolation, et dans le bonheur on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami, et où en trouver de plus tendre, de plus cher que dans sa propre famille? Que mon fils n’oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément : qu’il ne cherche jamais à venger notre mort. […]

Il me reste à vous confier encore mes dernières pensées. J’aurais voulu les écrire dès le commencement du procès, mais, outre qu’on ne me laissait pas écrire, la marche a été si rapide que je n’en aurais réellement pas eu le temps.

Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j’ai été élevée, et que j’ai toujours professée. N’ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas s’il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s’ils y entraient une fois. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j’ai pu commettre depuis que j’existe. J’espère que, dans Sa bonté, Il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu’Il veuille bien recevoir mon âme dans Sa miséricorde et Sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j’aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu’ils m’ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J’avais des amis ; l’idée d’en être séparée pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j’emporte en mourant. Qu’ils sachent du moins que jusqu’à mon dernier moment, j’ai pensé à eux.

Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi ; je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu ! Qu’il est déchirant de les quitter pour toujours ! Adieu, adieu, je ne vais plus que m’occuper de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m’amènera peut-être un prêtre, mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot et que je le traiterai comme un être absolument étranger. •

Lire aussi

Famille de France • Le comte de Paris a honoré la mémoire de la reine Marie Antoinette et de son frère le prince François mort en Algérie il y a 55 ans

Voici l’un des livres les plus inattendus, et les plus réconfortants, de cet automne.

Voici l’un des livres les plus inattendus, et les plus réconfortants, de cet automne.

Alors qu’une nouvelle polémique, lancée notamment par Jean-Luc Mélenchon comparant Le Pen à Hitler, se développe au sujet de la réédition de Mein Kampf, qui tombera dans le domaine public le 1er janvier 2016 – son auteur étant décédé depuis 70 ans -, il convient de rappeler quelques vérités historiques un peu oubliées.

Alors qu’une nouvelle polémique, lancée notamment par Jean-Luc Mélenchon comparant Le Pen à Hitler, se développe au sujet de la réédition de Mein Kampf, qui tombera dans le domaine public le 1er janvier 2016 – son auteur étant décédé depuis 70 ans -, il convient de rappeler quelques vérités historiques un peu oubliées.  Germanophobe impénitent, Maurras ne collaborera jamais avec l’Allemagne (il sera condamné en 1945, non sur ce chef d’accusation, mais pour intelligence avec l’ennemi, crime inventé pour la circonstance), et s’il accueillit comme une « divine surprise » l’arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, c’est qu’il pensait que le vainqueur de Verdun parviendrait à redresser la France, affaiblie par une République impuissante et corrompue qui avait conduit le pays à la défaite.

Germanophobe impénitent, Maurras ne collaborera jamais avec l’Allemagne (il sera condamné en 1945, non sur ce chef d’accusation, mais pour intelligence avec l’ennemi, crime inventé pour la circonstance), et s’il accueillit comme une « divine surprise » l’arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, c’est qu’il pensait que le vainqueur de Verdun parviendrait à redresser la France, affaiblie par une République impuissante et corrompue qui avait conduit le pays à la défaite.

Le premier ministre Manuel Valls était aux Mureaux ce lundi, dix ans après les émeutes de banlieue, et il y a fait quelques annonces à défaut d'évoquer une véritable politique d'ensemble de la Ville et de ses « marges », ce dernier terme n'ayant rien de péjoratif ni de méprisant dans ma bouche. En fait, tous ces discours laissent un goût de cendres, sans jeu de mots (ni de maux, d'ailleurs), car ils sont, depuis plus de trente ans, redondants et, souvent, impuissants à changer de lourdes réalités. Cela ne veut pas dire que tous les efforts aient été forcément vains de la même manière, ni partout : mais les résultats ne sont pas assez satisfaisants pour que l'on s'en contente ou félicite. Il y a une impression désagréable et dangereuse de pourrissement de la situation, comme si une part de notre territoire avait été laissée entre d'autres mains que celles des autorités légales de ce pays...

Le premier ministre Manuel Valls était aux Mureaux ce lundi, dix ans après les émeutes de banlieue, et il y a fait quelques annonces à défaut d'évoquer une véritable politique d'ensemble de la Ville et de ses « marges », ce dernier terme n'ayant rien de péjoratif ni de méprisant dans ma bouche. En fait, tous ces discours laissent un goût de cendres, sans jeu de mots (ni de maux, d'ailleurs), car ils sont, depuis plus de trente ans, redondants et, souvent, impuissants à changer de lourdes réalités. Cela ne veut pas dire que tous les efforts aient été forcément vains de la même manière, ni partout : mais les résultats ne sont pas assez satisfaisants pour que l'on s'en contente ou félicite. Il y a une impression désagréable et dangereuse de pourrissement de la situation, comme si une part de notre territoire avait été laissée entre d'autres mains que celles des autorités légales de ce pays...

Le

Le

Question : qui est M. Pierre de Saintignon ? Réponse : M. Pierre de Saintignon est le parfait inconnu à qui est échue la lourde charge de défendre les couleurs du Parti socialiste lors des prochaines élections régionales face à Marine Le Pen et Xavier Bertrand.

Question : qui est M. Pierre de Saintignon ? Réponse : M. Pierre de Saintignon est le parfait inconnu à qui est échue la lourde charge de défendre les couleurs du Parti socialiste lors des prochaines élections régionales face à Marine Le Pen et Xavier Bertrand.

Frédéric Rouvillois est professeur de droit public et écrivain. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire des idées, notamment L'Invention du progrès, aux origines de la pensée totalitaire (CNRS Éditions, 2010), ainsi que des essais sur la politesse, le snobisme et les institutions, et plus récemment Une histoire des best-sellers (Flammarion, 2011) et Crime et utopie, une nouvelle enquête sur le nazisme, a été publié chez Flammarion. Son dernier livre Être (ou ne pas être) républicain est publié aux Editions du Cerf (240 p, 14 euros).

Frédéric Rouvillois est professeur de droit public et écrivain. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire des idées, notamment L'Invention du progrès, aux origines de la pensée totalitaire (CNRS Éditions, 2010), ainsi que des essais sur la politesse, le snobisme et les institutions, et plus récemment Une histoire des best-sellers (Flammarion, 2011) et Crime et utopie, une nouvelle enquête sur le nazisme, a été publié chez Flammarion. Son dernier livre Être (ou ne pas être) républicain est publié aux Editions du Cerf (240 p, 14 euros).

Même eux votent « extrême droite » … Ce n’est donc pas un problème économique, dit Hollande. Mais quel est-il alors ? I-den-ti-taire…

Même eux votent « extrême droite » … Ce n’est donc pas un problème économique, dit Hollande. Mais quel est-il alors ? I-den-ti-taire…

La Coordination du Pays Réel, groupe de citoyens en désaccord avec les politiques d’immigration destructrices des identités, annonce la création de son site .

La Coordination du Pays Réel, groupe de citoyens en désaccord avec les politiques d’immigration destructrices des identités, annonce la création de son site .

« La gauche est une route rectiligne, dédaignant le paysage. La réaction est un chemin qui serpente entre les collines. » Dans cette phrase de Nicolás Gómez Dávila, la « gauche » est à entendre comme le « progrès », et ce dernier comme inconditionnel. Quant à la « réaction », l’auteur s’y référait constamment en lieu et place du mot « droite », déprécié par les réflexes marchands qui peu à peu s’y sont rattachés. Hostiles aussi bien au socialisme qu’au capitalisme ou à la démocratie d’opinion, les aphorismes de Gómez Dávila feraient aujourd’hui bondir le landerneau du prêt-à-penser. Néanmoins, sa formule lapidaire mise en exergue nous instruit parfaitement de ce qui, d’un point de vue idéologique, est en train de se passer aujourd’hui en France : un retour de bâton.

« La gauche est une route rectiligne, dédaignant le paysage. La réaction est un chemin qui serpente entre les collines. » Dans cette phrase de Nicolás Gómez Dávila, la « gauche » est à entendre comme le « progrès », et ce dernier comme inconditionnel. Quant à la « réaction », l’auteur s’y référait constamment en lieu et place du mot « droite », déprécié par les réflexes marchands qui peu à peu s’y sont rattachés. Hostiles aussi bien au socialisme qu’au capitalisme ou à la démocratie d’opinion, les aphorismes de Gómez Dávila feraient aujourd’hui bondir le landerneau du prêt-à-penser. Néanmoins, sa formule lapidaire mise en exergue nous instruit parfaitement de ce qui, d’un point de vue idéologique, est en train de se passer aujourd’hui en France : un retour de bâton.