Vu du Québec : Vive le drapeau français !

Une tribune de Mathieu Bock-Côté

Alors que François Hollande a appelé les Français à pavoiser lors de la journée d'hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre, Mathieu Bock-Côté estime, dans une tribune du Figaro du même jour (27.XI.2015) que cette agression a fait rejaillir un patriotisme refoulé depuis des années. Refoulé, d'ailleurs, par qui et pourquoi ? Nous retiendrons, sinon tous les détails, mais surtout le fond de cette réflexion où abondent remarques ou critiques justes et essentielles : « En fait, une crise comme celle provoquée par les attentats de 2015 nous force à sortir d'une théorie superficielle qui croyait pouvoir effacer les nations simplement en décrétant leur caractère périmé ou leur inutilité globale. » Pour ce qui est de pavoiser, et du drapeau, nous ajouterons, pour conclure, pour partie seulement en forme de boutade, que le drapeau du Québec nous paraît porteur d'un symbole - quatre fois répété - qui nous parle de nos racines les plus profondes, les plus anciennes et les plus vraies. Lafautearousseau

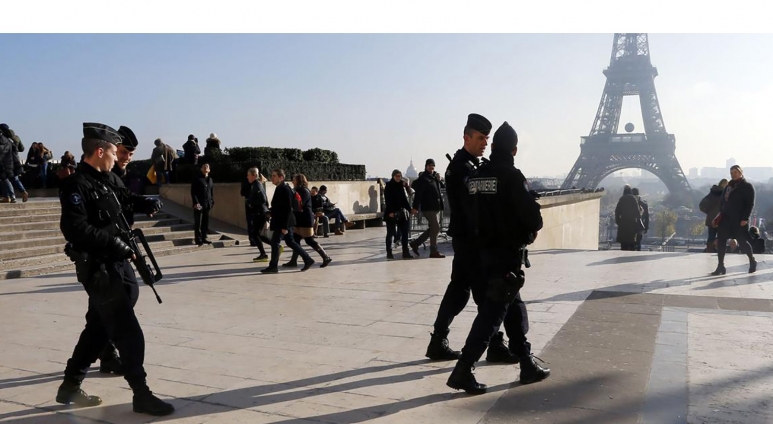

À la grande surprise d'un système médiatique qui a mis du temps à le comprendre, et qui n'hésite pas à confesser de temps en temps sa perplexité, les Français, suite aux attentats du vendredi 13 novembre se tournent vers leur drapeau et le brandissent bien haut. Pire encore, ils chantent la Marseillaise sans même s'en excuser. François Hollande en a rajouté en invitant à pavoiser le pays alors que la gauche française, depuis un bon moment, déjà, confessait son grand malaise devant les symboles nationaux, qu'elle peinait à associer positivement à l'avenir de la France. Le propre d'un sursaut national, c'est d'emporter ceux qui, la veille encore, parlaient de leur pays avec désinvolture.

À la grande surprise d'un système médiatique qui a mis du temps à le comprendre, et qui n'hésite pas à confesser de temps en temps sa perplexité, les Français, suite aux attentats du vendredi 13 novembre se tournent vers leur drapeau et le brandissent bien haut. Pire encore, ils chantent la Marseillaise sans même s'en excuser. François Hollande en a rajouté en invitant à pavoiser le pays alors que la gauche française, depuis un bon moment, déjà, confessait son grand malaise devant les symboles nationaux, qu'elle peinait à associer positivement à l'avenir de la France. Le propre d'un sursaut national, c'est d'emporter ceux qui, la veille encore, parlaient de leur pays avec désinvolture.

Certains journalistes ont sondé les Français pour savoir ce que le drapeau tricolore représente pour eux ? Cette question en masque une autre, moins aisément avouable : comment osent-ils renouer avec ces symboles associés depuis une trentaine d'années à « l'extrême-droite » - faut-il préciser qu'on lui avait aisément concédé son monopole ? Pire encore, ces symboles ne sont-ils pas pour cela définitivement souillés ? Le mot est pourtant simple : le retour aux symboles nationaux est une manifestation pure et simple de patriotisme. L'appel au drapeau témoigne pourtant du lien absolument intime entre un homme et son pays, et plus encore, la part existentielle du lien politique.

En un mot, l'élan vers le drapeau témoigne d'un patriotisme spontané, qui se dérobe aux constructions philosophiques sophistiquées ou à son enrobage universaliste. On parle ici simplement d'une revendication d'appartenance clairement revendiquée. La philosophie politique contemporaine lorsqu'elle en reconnaît l'existence, réduit ce patriotisme à une forme de d'attachement primitif et à une communauté historique dégénérant presque inévitablement en xénophobie. Le progressisme a voulu amincir au possible la communauté politique en la réduisant à un pur système de droit exclusivement régulé par des valeurs universelles. Il s'agissait à terme de rendre toutes les sociétés interchangeables pour avancer vers une société mondiale.

Comment, dès lors, cultiver un lien presque sacré avec le pays qui est le sien, lorsqu'on le réduit à une surface plane où peuvent se déployer librement des flux mondialisés ? Car il y a bien de telles choses que des liens sacrés, au nom desquels, au fil de l'histoire, des hommes ont donné leur vie. Il semble pourtant que l'appartenance nationale soit bien plus forte que ne le croyaient certains sociologues qui n'y voyaient qu'une construction sociale assez récente et terriblement friable. En fait, une crise comme celle provoquée par les attentats de 2015 nous force à sortir d'une théorie superficielle qui croyait pouvoir effacer les nations simplement en décrétant leur caractère périmé ou leur inutilité globale.

On dissertait depuis un bon moment sur le retour du tragique. Mais il faut probablement qu'une société fasse l'expérience brutale de l'agression et de la mort violente pour en prendre vraiment conscience. L'agression fait rejaillir le refoulé patriotique, et plus largement, tout ce qui, dans la communauté politique, l'enracinait dans des couches de réalité imperceptibles pour ceux qui ne veulent voir le monde qu'à travers une citoyenneté limitée au statut de simple artifice juridique. Même si les citoyens n'ont plus les mots pour traduire cette appartenance, ils ont un drapeau à brandir pour l'afficher. C'est ainsi qu'on comprendra l'augmentation massive de l'enrôlement sous les drapeaux de jeunes Français qui découvrent la part sacrée de l'identité collective, qui réhabilitent, par ce fait même, la possibilité du sacrifice patriotique.

Mais un patriotisme vivant doit être éduqué, transmis et entretenu, sans quoi le sursaut n'aura qu'un temps. Car si le patriotisme est une pulsion vitale, il doit, pour irriguer vraiment les institutions, être inscrit au cœur de la culture, et non plus refoulé dans les marges sociales et idéologiques. Comment la nation a-t-elle pu, pendant un quart de siècle, être concédée à des formations protestataires ? On aime rappeler la fonction civique de l'enseignement de l'histoire. Paradoxalement, l'enseignement de l'histoire a servi, depuis plusieurs années déjà, à déconstruire le sentiment national et à disqualifier le patriotisme. On favorisait une pédagogie de la pénitence et de la repentance. Apprendre l'histoire, c'était apprendre à désaimer son pays. La fidélité aux grands ancêtres était remplacée par ce que Michel de Jaeghere nomme justement la haine des pères. Comment faire en sorte qu'elle redevienne source de vitalité identitaire ?

Les grands ancêtres sont pourtant plus nécessaires que jamais pour comprendre le bon usage du patriotisme. De Gaulle comme Churchill, au moment de la deuxième guerre mondiale, se firent les défenseurs admirables des libertés civiles et de la démocratie. Mais ils le firent au nom de la grandeur de la France, dans le premier cas, et de la civilisation occidentale et chrétienne, dans le second. En un mot, la démocratie ne fonctionne pas en lévitation, elle ne survit pas de manière stratosphérique, et doit s'alimenter de sentiments humains fondamentaux sans lesquels elle est condamnée à l'assèchement. La démocratie, sans la nation, est impuissante. Le patriotisme ouvre à une forme de transcendance qu'il faut reconnaître comme telle et savoir réinvestir. •

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologue et chargé de cours aux HEC à Montréal. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 2007). Mathieu Bock-Côté est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada.

Après les attentats commis à Paris en janvier dernier, des millions de gens avaient défilé dans les grandes villes en hurlant « Je suis Charlie ». Dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, on a seulement vu quelques rassemblements sporadiques, auxquels s’est ajouté l’« hommage national » présidé par François Hollande dans la cour d’honneur des Invalides. Pourquoi cette différence ?

Après les attentats commis à Paris en janvier dernier, des millions de gens avaient défilé dans les grandes villes en hurlant « Je suis Charlie ». Dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, on a seulement vu quelques rassemblements sporadiques, auxquels s’est ajouté l’« hommage national » présidé par François Hollande dans la cour d’honneur des Invalides. Pourquoi cette différence ?

Le but des terroristes semble être de déclencher en Europe une guerre civile entre les communautés musulmanes et le reste de la population. Comment éviter que la communauté musulmane soit identifiée au terrorisme ?

Le but des terroristes semble être de déclencher en Europe une guerre civile entre les communautés musulmanes et le reste de la population. Comment éviter que la communauté musulmane soit identifiée au terrorisme ?

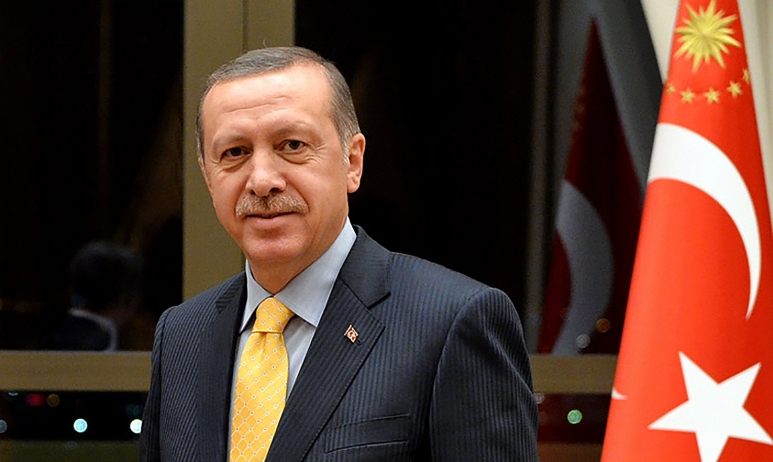

En abattant un Su-24 russe volant en Syrie à la frontière avec la Turquie, Ankara a clairement montré son soutien sans faille au terrorisme islamiste de Daech comme d’Al-Nosra.

En abattant un Su-24 russe volant en Syrie à la frontière avec la Turquie, Ankara a clairement montré son soutien sans faille au terrorisme islamiste de Daech comme d’Al-Nosra.

« Cette fois, c’est la guerre », titrait Le Parisien au lendemain des attentats du 13 novembre. « Nous sommes en guerre », a, lui aussi, déclaré Manuel Valls. C’est votre avis ?

« Cette fois, c’est la guerre », titrait Le Parisien au lendemain des attentats du 13 novembre. « Nous sommes en guerre », a, lui aussi, déclaré Manuel Valls. C’est votre avis ?

Ayant renoncé à toute carrière politique, après avoir servi la France aussi bien sous le président Mitterrand que sous le président Chirac, l’ex-élu vendéen et européen, Philippe de Villiers, homme politique atypique, ne cachant pas ses fidélités capétienne* et chrétienne, se consacre maintenant à ses mémoires. Et aussi à gérer les grands spectacles historiques du Puy-du-Fou (Vendée), succès mondial que même les Etats-Uniens, d’habitude peu enclins à décerner des lauriers à des réussites françaises, ont plébiscité … la Russie de Vladimir Poutine également, et désormais Villiers est mandaté par le président russe pour installer deux grandes manifestations historiques pérennes sur la Terre des Romanoff, ce qui fait grimacer les hiérarques socialistes de Paris, spécialistes des coups bas contre le « nouveau tsar Poutine », même quand il est un bon client du savoir-faire français …

Ayant renoncé à toute carrière politique, après avoir servi la France aussi bien sous le président Mitterrand que sous le président Chirac, l’ex-élu vendéen et européen, Philippe de Villiers, homme politique atypique, ne cachant pas ses fidélités capétienne* et chrétienne, se consacre maintenant à ses mémoires. Et aussi à gérer les grands spectacles historiques du Puy-du-Fou (Vendée), succès mondial que même les Etats-Uniens, d’habitude peu enclins à décerner des lauriers à des réussites françaises, ont plébiscité … la Russie de Vladimir Poutine également, et désormais Villiers est mandaté par le président russe pour installer deux grandes manifestations historiques pérennes sur la Terre des Romanoff, ce qui fait grimacer les hiérarques socialistes de Paris, spécialistes des coups bas contre le « nouveau tsar Poutine », même quand il est un bon client du savoir-faire français … - « Hassan II : Les Français ont perdu le fil de leur Histoire. Pour aimer un pays, il faut sentir qu’il a un passé. Ce n’est plus votre cas. Vous dépensez tant de temps à battre votre coulpe sur la poitrine de vos propres ancêtres.

- « Hassan II : Les Français ont perdu le fil de leur Histoire. Pour aimer un pays, il faut sentir qu’il a un passé. Ce n’est plus votre cas. Vous dépensez tant de temps à battre votre coulpe sur la poitrine de vos propres ancêtres. On ne se bouscule pas au portillon, tant en Occident qu’à travers la Oumma, pour formuler des critiques charpentées à l’encontre du ravageur « Califat de Raqqa ». Pourtant, des femmes arabes ont relevé le gant sans se faire trop prier. Projecteur sur l’une d’entre elles.

On ne se bouscule pas au portillon, tant en Occident qu’à travers la Oumma, pour formuler des critiques charpentées à l’encontre du ravageur « Califat de Raqqa ». Pourtant, des femmes arabes ont relevé le gant sans se faire trop prier. Projecteur sur l’une d’entre elles.

La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande.

La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande.

Le Pape François qui, le 6 septembre 2015, du balcon de Saint-Pierre, demandait à chaque paroisse catholique d’accueillir une famille de réfugiés et suppliait l’Occident d’ouvrir ses portes à la masse des migrants, ne serait-il qu’un doux illuminé ? Un utopiste prêt à tout sacrifier, et notamment les frontières, les Etats et les peuples, au rêve d’une improbable fraternité universelle ? C’est évidemment ce que certains voudraient faire croire, soit pour le lui reprocher, soit pour l’en applaudir. Et c’est en effet ce que ses interventions, astucieusement sorties de leur contexte, semblent parfois laisser croire.

Le Pape François qui, le 6 septembre 2015, du balcon de Saint-Pierre, demandait à chaque paroisse catholique d’accueillir une famille de réfugiés et suppliait l’Occident d’ouvrir ses portes à la masse des migrants, ne serait-il qu’un doux illuminé ? Un utopiste prêt à tout sacrifier, et notamment les frontières, les Etats et les peuples, au rêve d’une improbable fraternité universelle ? C’est évidemment ce que certains voudraient faire croire, soit pour le lui reprocher, soit pour l’en applaudir. Et c’est en effet ce que ses interventions, astucieusement sorties de leur contexte, semblent parfois laisser croire.

Nicolas Sarkozy a rendu visite à Vladimir Poutine dans sa datcha proche de Moscou, jeudi 29 octobre, et a prôné le dialogue entre la France et la Russie. Ce virage de celui qui a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2007 vous surprend-elle ?

Nicolas Sarkozy a rendu visite à Vladimir Poutine dans sa datcha proche de Moscou, jeudi 29 octobre, et a prôné le dialogue entre la France et la Russie. Ce virage de celui qui a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2007 vous surprend-elle ?