Marseille, ce soir mercredi 9 et mercredi prochain 16 mai : Deux conférences auxquelles il est important d'assister

Contact : provence@actionfrancaise.net

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Contact : provence@actionfrancaise.net

Par Hilaire de Crémiers

Dans la foule des 15 000 manifestants du défilé du 1er mai à Paris, la police a dénombré 1 200 « casseurs », venus dans l’unique intention d’en découdre, de régler leur compte avec la société et de causer le plus possible de dégâts. Les forces de l’ordre plus spécialement chargées de contenir et d’arrêter ces émeutiers ultra-violents se montaient à environ 1 200 hommes, des CRS, soit le même nombre que les « casseurs ». Pour le reste, en quelque sorte, la police habituelle suffisait.

Il n’est pas douteux que la Préfecture de police et le ministère de l’Intérieur ont donné des ordres pour éviter au mieux ce qu’il est convenu d’appeler « les dommages collatéraux ». C’est-à-dire des passants, autrement dit des manifestants « honnêtes » (!) ou des « curieux » se hasardant sur les lieux, qui pourraient être bousculés ou blessés à l’occasion de charges policières ou de heurts frontaux. Ce qui provoquerait aussitôt des hurlements d’indignation, l’indignation ne fonctionnant comme toujours qu’à sens unique ! La grande voix de Libération, entre autres, ne manquerait pas de se faire redoutable : le bourgeois anarchiste et gauchard adore le désordre, tant, bien sûr, que les coups ne l’atteignent pas.

Donc, les cortèges se rassemblent librement. Il est connu d’avance par les réseaux sociaux et par les renseignements que l’ultra-gauche sera de la partie et mènera la danse. Le petit monde cagoulé du black bloc est au rendez-vous sans problème. Pas question de procéder à des arrestations préventives, contrairement à tous les usages de naguère. Et voitures de brûler, devantures d’exploser, magasins et établissements d’être saccagés, pillés, détruits. Et policiers et gendarmes d’être blessés : s’ils pouvaient être massacrés, ils le seraient.

Le bon vieux défilé syndical, où le service d’ordre de la manifestation faisait lui-même la police, n’existe plus. C’est la raison pour laquelle, en dehors de la CGT et de Sud, il ne se pratique presque plus. Les risques de débordements sont trop importants. L’heure est à l’affrontement brutal. Des minorités s’essayent de plus en plus à créer soit des zones de non-droit, soit des journées insurrectionnelles. Jeux plus ou moins infantiles, plan concerté, excitation de l’imagination, désir d’un « jusqu’auboutisme » qu’on croit libérateur ; mélange de tout cela, sans doute. Jeunesse désœuvrée et livrée à toutes les propagandes ; société éclatée, privée d’autorités naturelles, toutes systématiquement détruites par la loi elle-même ; « communautarismes » flagrants qui s’étendent sur des villes entières et qui refusent la nation, qui récusent la France et tout ce qu’elle représente, et où l’islamisme règne en maître ; enseignement et médias qui ne cessent d’inspirer le mépris de l’histoire, de l’ordre, de la vraie famille, de la société traditionnelle…

Bref, tous les fruits gâtés de mai 1968 s’accumulent en pourritures, du bas en haut de la société, en ce mois de mai 2018.

Facultés, bientôt lycées, quartiers, villes – même avec leur maire et leur député de gauche, d’archi-gauche qui ont l’inconscient culot de s’en étonner ! –, maintenant zones entières de départements et de régions en sécession pratique où aucune police et aucun service d’Etat ne peut pénétrer. La aucun service d’État ne peut pénétrer. La situation est tenue en main, dit-on dans les hautes sphères pour se rassurer. Voire ! La fameuse convergence des luttes souhaitées par le bourgeois Mélenchon qui se fait plaisir à jouer le tribun de gauche, se feront tout autrement que ce que des imaginations politiciennes croient inventer. Qui, dans les banlieues, croit encore dans la République bourgeoise ?

Pour le moment, Macron, en rappelant à l’ordre, pense ramasser une fois de plus la mise à son profit. C’est le calcul républicain. Mais chacun devine que tout peut échapper. A force de glorifier la révolution comme principe même de gouvernement, tous, de droite comme de gauche, ne font que rendre la France complice de sa propre destruction. Jusqu’où ? ■

Au sommaire de ce nouveau numéro :

UN DOSSIER : Mai 68

REFORME CONSTITUTIONNELLE : Que veut Macron ?

MOYEN-ORIENT : Ça ne fait que commencer

Et aussi dans ce numéro… 54 pages d’actualité et de culture !

S’abonner à Politique magazine

Retrouvez dans Lafautearousseau les articles de notre série spécial mai 68 en cliquant sur le lien suivant ...

Le capitalisme stato-national est mort ! Vive le capitalisme globalisé ! Au mitan des années 1960, une restructuration du système économique occidental était devenue nécessaire. De Gaulle, attaché à la défense des intérêts de sa patrie et à conserver intacte la vieille morale bourgeoise imprégnée de catholicisme, constituait un obstacle majeur à cette restructuration. Par le truchement d’un subtil jeu dialectique, il revint à la gauche la plus radicale d’accomplir la tâche de « nettoyeuse » de l’ordre (capitaliste) établi. Mais pas dans le sens qu’elle se figurait : son travail ne consista pas à balayer le système capitaliste – mission dont elle se réclamait ; son travail fut d’éliminer sa version archaïque, sclérosée, dépassée au profit d’un capitalisme newlook, sans frontières, qu’elles soient physiques ou morales.

L’essor du marché du désir

Disparition des barrières nationales ! La « libéralisation programmée des frontières commerciales, avec l’achèvement du délai de constitution du Marché commun à l’horizon de 1968, oblige les décideurs, publics et privés, à des adaptations d’envergure dont le Ve Plan, mis en œuvre dès 1965, représente à la fois le signe, le produit et l’instrument majeur. »[1]

Disparition des barrières sexuelles ! En 1967 la loi Neuwirth, qui autorise l’usage de la pilule contraceptive est adoptée : « La chimie et la loi normalisent ainsi la fécondité. Celle-ci n’est plus ʽʽnaturelleʼʼ, spontanée, désordonnée. Mais doublement soumise à l’ordre social. La fécondité est policée. Au sens étymologique de politique, civilisé. […] L’universalité de la loi vise à la mondialisation de son application. La science doit intervenir en un domaine jusquʼalors totalement abandonné à la nature : la natalité. La nature doit être soumise au politique, en son principe même. Le biologique doit être dirigé par le scientifique. Et les deux doivent se soumettre au politique. Il s’agit d’une révolution – nataliste et biologique – d’une portée immense. »[2]

Tel était le nouveau credo du capital... le libéralisme bourgeois, puritain, conservateur, se métamorphosait en libéralisme marginal, libertaire, licencieux. Aux yeux des capitaines des firmes multinationales, les diverses inhibitions prescrites par la société bourgeoise, qui jusque-là n’avait pas eu l’audace de s’affranchir de ses fondements chrétiens, étaient autant de points de croissance de perdus. Un nouveau monde perçait le jour, qui promettait d’abondants profits.

Le Marché se découvrait un nouveau continent : les secteurs du marginal, du libidinal et du ludique. Derrière ces termes quelque peu obscurs se cachent des loisirs consommables tels les jeux à gratter, le divertissement télévisuel, les drogues en tout genre, les virées en boîtes qui coûtent un bras tant la nuit a été longue, les voyages à l’autre bout de la planète, les clubs de strip-tease, le tourisme sexuel, la pornographie, etc. Par suite de la diffusion du néolibéralisme, cet ensemble de « produits » à forte valeur ajoutée, qui à l’heure du capitalisme à la papa étaient cantonnés à un marché de niche, est devenu un vaste marché de masse, le « marché du désir ». La valeur du travail et de l’épargne, disent les libéraux classiques, réside dans leur capacité à satisfaire les besoins de chacun. Leurs épigones « libéraux-libertaires », cherchant à rentabiliser au maximum l’augmentation considérable du temps de loisirs, exaltaient les caprices frivoles du désir des consommateurs.

L’institutionnalisation de « l’extrême-gauche du Capital »

Le néolibéralisme représente ainsi l’idéologie d’accompagnement du capitalisme nouvelle mouture, qui, paradoxalement, tire sa singularité et sa nouveauté par rapport au libéralisme primitif des Locke, Voltaire, Bentham, Constant et Mill, du fond libertaire d’une gauche gauchement anticapitaliste, plus sadienne que proudhonienne, plus freudienne que marxiste, plus sartrienne que léniniste. Et qui, par Trotsky et sa « révolution permanente mondiale », renouait avec le doux rêve cosmopolitique d’un Kant.

Les jeunes révolutionnaires de Mai, en se ruant pavées à la main contre le capitalisme au nom de la démocratie et des droits de l’homme, ignoraient être les dupes de ce capitalisme qui avait lui-même enfanté la démocratie (représentative) et les droits de l’homme (nanti) afin de triompher de l’alliance du trône et de l’autel sur laquelle reposait le pouvoir dʼAncien régime, catholique et royal. À la domination formelle du Capital, s’exerçant au moyen de la démocratie bourgeoise, succédait en Mai 68 la domination réelle du Capital, s’exerçant au moyen de la social-démocratie libérale-libertaire. Le discours des notables de province, qui jusqu’ici déterminait la nature du vote du citoyen, fut alors remplacé par l’ardente manipulation de l’hypnotique « folle » du logis, la télévision. À l’extérieur du foyer, dans la rue, le capitalisme eut hardis promoteurs, des êtres idéalistes et naïfs – cela va souvent de pair –, à la merci des roueries les plus rodées : les gauchistes. Des êtres hostiles à pratiquement tout : à de Gaulle, aux Américains, aux Soviétiques, aux ouvriers encartés au P.C.F. ou à la C.G.T., aux « fascistes » dʼOrdre nouveau et de l’Actéon française, aux anciens de lʼO.A.S., aux « sociaux-traîtres » Guy Mollet, François Mitterrand et Pierre Mendès-France, à la droite mi-molle de Giscard et consorts, un peu centriste et vichyste à la fois, aux radicaux, ces « collabos » du Capital depuis au moins Clémenceau, le boucher des mineurs du Nord et des pacifistes mutins.

Éparpillés façon puzzle entre divers groupuscules insignifiants, incapables qu’ils étaient de se mettre d’accord sur quelle était la couleur de la chemise de Lénine le jour de la « Grande Révolution prolétarienne d’octobre », ce qui leur manquait c’était un chef débonnaire, un anarʼ à beau sourire, qui ne soit ni Français ni catholique, eux qui n’avaient d’admiration que pour des figures étrangères, de Mao Zedong à Fidel Castro en passant par Ernesto Guevara et Léon Trotsky. Leur homme, ce fut Daniel Cohn-Bendit. Quoi de mieux que ce visage poupon, à peine adulte, pour incarner la forme dernièrement née du capitalisme ? (Dossier à suivre) •

[1] Michel Margairaz, Danielle Tartakowski, 1968 entre libération et libéralisation. La grande bifurcation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 17.

[2] Michel Clouscard, Le capitalisme de la séduction, Paris, Éditions Delga, 2005, p. 146.

Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...

Samedi 5 « la fête à Macron »

par Louis-Joseph Delanglade

M. Macron fête aujourd’hui son premier anniversaire à l’Elysée. Il avait, paraît-il, envisagé de commémorer (pour d’aucuns « célébrer ») le cinquantenaire des événements de Mai 68. Il y aurait renoncé.

Dans les faits, d’autres s’en chargent à sa place et à leur façon, c’est-à-dire dans un alliage confus de violence, de mensonge et de vulgarité - sans qu’on sache trop si cela est dû à l’arrivée du printemps, à une sorte de manoeuvre politicienne ou, plus simplement, à cette manie de certains de penser qu’ils peuvent tout dire et tout faire en toute impunité.

Certains étudiants, fort peu nombreux au demeurant, ont voulu rejouer Mai 68 en occupant des locaux universitaires. Grand écho dans la presse de gauche où, militantisme oblige, on a substitué la formulation volontairement mensongère « les étudiants » à la bonne, c’est-à-dire « des étudiants ». Quelques « crasseux » donc (le mot est de Mme Le Pen), quelques gauchards minables réclamant une bonne note sans examen (pour eux, bien entendu, le seul moyen de l’obtenir, à en juger par le niveau zéro de leurs banderoles), quelques voyous colportant dehors de faux témoignages après avoir cassé et dégradé dedans tout ce qu’ils pouvaient : les étudiants bourgeois de mai 1968 avaient cru - c’en était grotesque - qu’ils rejouaient les barricades de 1848 ; ceux de 2018 n’ont fait jusqu’à présent que singer des singes.

D’aucuns arguëront que les douze cents black blocs du 1er mai sont la preuve qu’un mouvement sérieux et dangereux existe. Ce n’est pas si sûr. Derrière la logorrhée d’extrême gauche, on devine une « dimension carnavalesque » (l’expression est de M. Boulouque, historien de l’ultra-gauche). De fait, les propos tenus sous couvert de l’anonymat par certains participants renvoient à un comportement infantile de jeunes adultes pensant bien participer à un jeu video grandeur nature. Et, comme d’habitude, il est avéré que les révolutionnaires en noir sont de bons bourgeois bien installés dans l’existence comme le montre le profil de ceux qui ont été arrêtés (reportage de France Info).

Les syndicats paraissent a priori plus respectables. Voire ! Ces organisations nullement représentatives (taux de syndicalisation autour de 10%), donc indûment qualifiées de « corps intermédiaires » par une presse inculte, sont plutôt de riches entreprises propriétaires d’importants biens fonciers (et autres), financées par l’Etat et assurant à leurs nombreux permanents des revenus plus que corrects. Ils jouissent pourtant du privilège exorbitant d’organiser des grèves fort préjudiciables pour le pays, dans le cadre d’un système socio-politique qui les privilégie au détriment de l’intérêt général. Les grèves actuelles montrent que certains sont prêts à aller beaucoup trop loin, oubliant qu’il y a des limites - comme le prouve la disparition de la S.N.C.M.* victime, entre autres choses, d’une emprise syndicale meurtrière.

Et comment ignorer ici les politiciens dits « insoumis ? On sait que M. Mélenchon, conforté en cela par l’admiration béate de certains médias (la même qu’ils vouaient et pour les mêmes raisons à Mme Taubira, la culture, si peu qu’on en ait, en imposant toujours aux ignares), se prend pour Victor Hugo parce qu’il donne à ses interventions et ses vaticinations une dimension historique et littéraire. En ce mois de mai, son compère, M. Ruffin, fils d’un bourgeois de Calais, qui a eu le privilège de faire une partie de ses humanités chez les jésuites d'Amiens (dans le même établissement que M. Macron) mais se veut, comme il se doit, « un homme du peuple », lui fait écho en s’auto-proclamant porte-parole des obscurs, des petits et des sans grade. Au nom de quoi il a organisé, samedi 5 « la fête à Macron », manifestation dont le seul intitulé fleure bon la violence vulgaire, au moins verbale (ceux qui en douteraient n’ont qu’à consulter un dictionnaire) en contradiction totale avec l’interprétation bon enfant donnée par son promoteur (« une manifestation pot-au-feu »).

Pendant ce temps-là, M. Macron voyage(ait) aux antipodes. A Canberra, il aurait été question « d’un axe Paris-New Delhi-Canberra […] pour faire contrepoids à ce qui pourrait bientôt devenir l’hégémonie chinoise en Asie » (M. Guetta, France Inter). Voilà qui, contredisant son idéologie mondialiste, pourrait ne pas être de mauvais augure. En tout cas, vu de là-bas, Mai 68 paraît bien loin. ■

* Société nationale Corse-Méditerranée

Crédits : Diana Davies

La jeunesse française à l’heure américaine

La Seconde Guerre mondiale eut également pour conséquence majeure la fin de l’hégémonie européenne sur le monde, qui fut actée par l’impuissance franco-britannique à mener à bien l’opération de Suez fin 1956-début 1957 contre Nasser et son projet de nationalisation du canal qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge.

Le Royaume-Uni, « dès 1954, sous la pression des États-Unis soucieux de ménager le colonel Nasser, nationaliste arabe et fraîchement arrivé au pouvoir, […] avait dû accepter de retirer, sous les deux ans, sa garnison. Et lorsque, pour répliquer à la nationalisation par celui-ci du canal de Suez, elle se lança avec la France (motivée, elle, par son soutien à Israël et son désir d’asphyxier la rébellion algérienne en la coupant de son grand allié égyptien), à l’automne 1956, dans une opération militaire pour mettre à la raison celui en qui Guy Mollet voyait un nouvel Hitler, [la Grande-Bretagne] fut, comme la France, priée de se retirer et d’accepter à son tour le nouvel ordre du monde. »[1]

En 1968 l’Europe est coupée en deux et sa partie occidentale est dominée par les États-Unis. Cette domination est d’ordre politique, économique et culturelle. « Le repli de l’Europe de l’Ouest sur son pré carré continental, avec la fin des empires, l’émancipation du tiers-monde, les reculs en Méditerranée, va de pair avec la confirmation de sa mise sous tutelle politico-militaire par les Etats-Unis. L’influence de ce pays, seul garant crédible de sa sécurité, commence à dépasser l’horizon géopolitique pour s’étendre aux sociétés avec l’adoption des modes venues d’outre-Atlantique. »[2]

Le fondement de cette influence nouvelle est militaire. L’organisation du Traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) est instituée afin d’assurer la sécurité des pays d’Europe de l’Ouest – la République fédérale d’Allemagne en particulier – face au « péril rouge » que représente l’expansionnisme soviétique. Son existence « se manifestait par la présence d’imposants contingents de soldats avec leur matériel, une aide apportée au réarmement des armées nationales des pays membres et l’installation des organes de commandement, dont la SHAPE (Supreme Headquarters of the Allied Power in Europe) confié à un officier américain. Pour renforcer le dispositif, Washington avait obtenu le réarmement de l’Allemagne de l’Ouest, base avancée de la dissuasion face au pacte de Varsovie. »[3]

Les libérateurs de l’occupant nazi s’étaient transformés en gardiens de la paix prêts à intervenir en cas de déferlement de chars d’assaut venus de Moscou. Ceci n’allait pas sans susciter quelque opposition : des voix, dont surtout celle du Parti communiste français (PCF), s’élevèrent contre ce qu’ils qualifiaient de « néo-impérialisme ». D’où la réalisation d’un court-métrage par les communistes qui promouvait la consommation du vin français face au succès du Coca-cola.

Cet impérialisme ayant aussi une dimension culturelle, les coutumes et les traditions françaises se voyaient être concurrencées par le modèle américain. Si les plus âgés étaient peu enclins à céder aux sirènes de l’American way of life, il y avait parmi les jeunes un engouement incontestable pour cette modernité venue d’outre-Atlantique. La guerre froide culturelle battait son plein et dès les années 1960 les États-Unis commençaient à la gagner. Prise en étau, la France du général de Gaulle observait de nouvelles pratiques émerger, de nouvelles modes se répandre, un nouvel esprit se diffuser.

Des inventions américaines produisaient des usages nouveaux : l’ancienne génération avait vécu à l’heure allemande, la suivante, dont l’œil se tournait vers le monde entier, vers de nouveaux horizons (Chine, Cuba, Vietnam), vivait en définitive à l’heure américaine.

La nouvelle donne géopolitique explique cette américanisation de la jeunesse. Le génie des Américains fut de fournir un modèle, et le paradigme de contestation de ce modèle. Ils parvinrent à réduire l’antiaméricanisme à une forme américaine de protestation. À la culture de l’American way of life s’ajoutait la contre-culture de l’American way of life. « Initié par le modèle hippie, introduit en France par le canal principal de l’American Center, le tropisme vers l’An 01 aura tôt fait de trouver sa forme française, qu’il s’agisse de références nationales (Fourier) ou naturalisées (Kerouac le ʽʽBretonʼʼ), d’organisations nouvelles (écologistes et/ou régionalistes) et de lieux spécifiques (un magazine comme Actuel, un combat comme le Larzac). »[4]

Les jeunes Français, en Mai 68, étaient persuadés qu’en se révoltant ils s’opposaient aux États-Unis. En réalité plus ils s’opposaient, plus ils s’américanisaient. Plus ils s’engageaient dans la révolte, plus paradoxalement ils s’enfonçaient dans la soumission. Ils ne faisaient au fond que reproduire la geste des étudiants du campus de Berkeley, en Californie, d’où partit la « contre-culture », ce mouvement de contestation qui commença dans les « sixties ». Comme l’a si bien remarqué Régis Debray, « il fallut en 1968 aux branchés parisiens se rêver Chinois pour s’ouvrir à Manhattan »[5].

L’aide consentie par lʼOncle Sam à travers le plan Marshall n’avait pas été vaine. Les piétons de Mai furent guidés par des gens qui se présentaient à eux comme communistes et révolutionnaires, ils ne savaient pas qu’en fait ils étaient « les hommes d’affaires du génie de la bourgeoisie qui en avait besoin. […] Ils accomplirent donc le contraire de ce qu’ils croyaient réaliser. L’histoire n’est jamais si rusée que lorsqu’elle fait affaires avec des naïfs. »[6] À dire vrai, en Mai 68 la jeunesse fut autant naïve que révoltée. (Dossier à suivre) •

[1] Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Histoire du continent européen (1850-2000), Paris, Seuil, 2001, p. 421-422.

[2] Ibid., p. 419.

[3] Ibid., p. 422.

[4] Pascal Ory, « Une ʽʽrévolution culturelle ?ʼʼ, in Dreyfus-Armand et alii, Les Anées 68. Le temps de la contestation, Bruxelles, Éditions Complexe, 2008, p. 222.

[5] Régis Debray, Mai 68 : une contre-révolution réussie, Paris, Mille et une nuits, 2008, p. 12.

[6] Ibid. p. 26.

Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...

Institut Lejeune

Mettre en échec les maladies de l’intelligence

À l’occasion de mon dernier billet j’évoquais l’Institut Lejeune au conseil duquel je siège désormais. Ce paragraphe a suscité quelques réactions. Je voudrais évoquer ici le travail de cet institut scientifique du point de vue factuel pour éviter d’entrer dans des considérations qui nous cantonnent aux lieux communs.

Dreux, le 1er mai 2018

Jean de France, duc de Vendôme

Par Yvan Blot

Le succès, en politique, reste un mystère pour beaucoup de ses acteurs. Des personnages médiocres triomphent. Des politiciens exceptionnels sont parfois marginalisés, tel de Gaulle pendant sa « traversé du désert » sous la IVe République.

Cela vient du fait que l’Histoire a son propre rythme qui n’est pas celui des hommes.

Le philosophe allemand Heidegger a distingué entre l’Erlebnis, le vécu, et l’Ereignis, l’événement historique.

Les événements historiques ont leur propre loi d’évolution : en 1960, si on avait attaqué l’URSS, on obtenait une guerre mondiale dévastatrice. En 1990, l’URSS s’effondrait et abandonnait l’Europe de l’Est sans combattre.

La différence n’est pas dans les chefs ou la technologie. Les mentalités ont changé en profondeur. En surface, les acteurs politiques même expérimentés n’ont souvent rien compris.

Ainsi, François Mitterrand a envoyé un soutien au putsch des généraux qui tentaient de maintenir l’URSS. Il préférait que rien ne bouge. Mais les forces de l’Histoire poussaient dans d’autres directions.

Mme Merkel est l’autre exemple de cette myopie à l’évolution souterraine de la société. Brusquement, elle s’est retrouvée confrontée à un parti anti-immigration de millions d’électeurs. Visiblement, elle n’a rien compris au fait que les immigrés entrant en masse étaient une foule sans pilote, éventuellement violente. Les Allemands de souche agressés par une foule délinquante ne pouvaient pas avoir de réaction de défense.

Au XIXe siècle, il y eut encore de grands penseurs politiques, libéraux, socialistes ou nationalistes qui ont tenté de comprendre ces mouvements souterrains de l’opinion populaire.

Actuellement, on est dans le vide total de la pensée.

Les discours des vieux partis n’ont pas de prise sur le réel.

On le voit au niveau européen. Les partis alternatifs, qui ont voulu se fonder sur un discours avant tout anti-européen, ont échoué brutalement. Seuls les partis qui se sont réorientés contre le danger migratoire de masse ont été validés par les électeurs.

Cela veut dire que la force principale du mouvement populaire repose sur la critique de l’immigration de masse. Mais ce discours n’est pas accepté ou mal accepté dans le milieu « bourgeois ». À ce sujet, une nouvelle lutte des classes est en train d’apparaître. Les innovations politiques à venir seront donc structurées autour des questions d’identité, que cela plaise ou non. •

Ancien député, président de l’association « Agir pour la démocratie directe »

Crédits : Jacques Marie / AFP

Parmi la masse des Français qui se souleva en Mai 68 se détache un sous-groupe en particulier : les jeunes. Ils sont nés dans l’immédiate après-guerre, au moment du baby-boom. En 1968, 34 % des Français ont moins de vingt ans. Indéniablement, la classe d’âge des baby-boomers est la « génération 68 ». Son poids démographique important a contribué de manière décisive au déclenchement de cette mobilisation populaire dont le point culminant fut atteint lors de la troisième semaine de mai, quand sept millions de salariés se mirent en grève.

Jean-François Sirinelli note que « les baby-boomers ont fourni la plus grande partie de ces piétons de mai venus parfois sans grande imprégnation idéologique préalable autre que cet antiaméricanisme diffus mais donnant à ce mouvement sa densité et donc sa visibilité historique en le faisant sortir de son essence jusque-là groupusculaire. »[1] Ce qu’il faut souligner, c’est que cette « génération 68 » a une culture propre, une culture-jeune, ambivalente dans le sens où elle est à la fois teintée d’antiaméricanisme et pleinement américanisée.

La libération d’une culture-jeune

On peut observer « la naissance et le développement d’une culture adolescente au sein de la culture de masse, à partir de 1950. »[2] Les adolescents français des années 1950 ont ainsi été conditionnés « par les films américains et les héros se révoltant contre le monde adulte, incarnés notamment par Marlon Brando (L’équipée sauvage de 1954) et James Dean (À l’Est d’Eden et La fureur de vivre, de 1955. […] La culture adolescente est ambivalente, car elle participe à la culture de masse mais veut aussi s’en différencier. Elle consomme une grande quantité de violence imaginaire, dans un effet de catharsis. »[3]

En Mai 68 la violence reçue de manière diffuse depuis les écrans de cinéma rejaillit en sens inverse. Les influx graduellement intériorisés sont soudain expulsés à l’occasion d’un grand carnaval où l’on mime la violence plus qu’on ne la commet. Mai 68 est une insurrection parodique, un simulacre de révolution, une fête cathartique contre l’âge adulte, contre le vieil ordre moral, contre aussi l’entrée imminente dans le monde du travail, lieu de réification de l’homme où tel une marchandise il offre son temps, vend ses compétences.

Cette jeunesse en révolte est naïve car elle est animée d’un élan contestataire venu tout droit des États-Unis. Or son ressentiment, elle le porte en partie contre ce pays. Il y a à la fois attraction et répulsion. L’instrument principal du soft power américain est précisément le cinéma. Hollywood est le ressort de sa performativité auprès des jeunes français. Il leur est de plus proposé tout un dispositif d’objets venu des États-Unis, cœur nucléaire de l’innovation en matière de production de moyens opérants de séduction. Le fétichisme de la marchandise agit sans relâche auprès de la jeunesse. Elle ne reste pas insensible aux juke-box, flippers, posters, bowlings, etc., qui remplacent « le polichinelle plat mû par un seul fil, les forgerons qui battent l’enclume, le cavalier et son cheval, dont la queue est un sifflet » du « Joujou du pauvre » de Charles Baudelaire (Le Spleen de Paris, 1869) – frappés d’un coup d’obsolescence –, et qui agrémentent, par leur degré élevé de sophistication, leur vie quotidienne caractérisée par un temps de loisirs conséquent. Entre 1948 et 1955, le chiffre d’affaires de l’industrie du jouet est multiplié par 3,5.

Le « génération 68 », âgée de seize à vingt-quatre ans, représente « plus de huit millions d’individus, précisément 16,1 % de la population. »[4]. C’est un marché qui représente un grand intérêt pour les entreprises. Les jeunes sont une cible de choix : les « illustrés » qu’éditent Artima et Impéria sont tirés à 150 000 exemplaires. Ils ont généralement des noms américains : Banko, Johnny Texas, Choc, Garry, Bottler Britton, Jim Canada, Cassidy ou Kiwi. Ils mêlent à l’univers du western les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale.

En outre, la « génération 68 » est une « Dr Spocksʼs generation ». En 1946 le médecin américain Benjamin Spock publiait un livre sur l’éducation des enfants. Son « mot d’ordre était aussi simple que lapidaire : ʽʽenjoy your babyʼʼ, en d’autres termes les parents devaient profiter de leur bébé sans être dessaisis de leur rôle, par les médecins, et les bébés devaient être élevés dans un climat de liberté, sans réelles contraintes. Les principes de base étaient la tendresse et l’attention, les mères se retrouvaient plus encore qu’auparavant au cœur du dispositif, actrices principales de l’éducation du bébé puis de l’enfant, et chargées implicitement de faire rimer éducation et libération. »[5]

L’ouvrage est traduit de l’anglais en 1952 sous le titre Comment soigner et éduquer son enfant par les éditions Marabout. Il connaît un succès tel qu’elles le rééditent en 1953, 1957 et 1959. C’est un véritable phénomène de société dans une époque où « les nouveau-nés ont bien été des enfants-rois, car ils incarnaient le futur, au sortir d’années éprouvantes. »[6]

Années, même, pourrait-on ajouter, d’épouvante. Les souffrances et les privations de la guerre ont fait naître un esprit permissif, une inclination pour le « laissez-passer, laissez-faire » cher à Vincent de Gournay, mais élargi à la vie de tous les jours, aux mœurs et non seulement à l’économie politique. (Dossier à suivre) •

[1] Jean-François Sirinelli, Mai 68. L'événement Janus, Paris, Fayard, 2008, p. 57.

[2] Michelle Zancarini-Fournel, Le Moment 68. Une histoire contestée, Paris, Seuil, 2008, p. 44.

[3] Idem.

[4] Jean-François Sirinelli, op. cit., p. 94.

[5] Ibid., p. 112.

[6] Ibid., p. 113.

Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...

Par Jean Sévillia

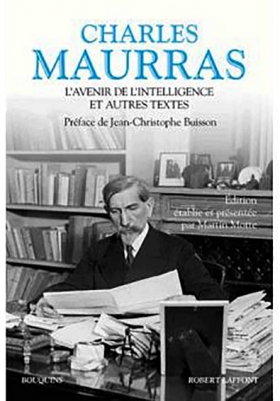

« Réprouvé pour ses prises de position dans les années 30, le penseur royaliste est tombé dans l'oubli. Préfacée par Jean-Christophe Buisson, une monumentale édition de ses textes majeurs permettra à chacun de se faire une opinion sur l'œuvre d'un polémiste et philosophe politique qui marqua profondément la IIIe République. » C'est ainsi que la dernière livraison du Figaro magazine présente l'intéressant article qui suit, de Jean Sévillia. Tombé dans l'oubli, Maurras ? Telle n'a pas été notre impression ces dernières semaines ... Il a marqué profondément la IIIe République ? Il nous paraît qu'il a surtout profondément marqué les deux suivantes, avec Charles De Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand ou Patrick Buisson, qui fut le principal conseiller de Nicolas Sarkozy. Il a surtout profondément marqué et, volens nolens, imprégné la pensée politique tout court. Il est M le soi-disant maudit. LFAR

Le 28 janvier dernier, le ministère de la Culture annonçait le retrait de la notice consacrée à Charles Maurras, né il y a cent cinquante ans, dans le Livre des commémorations nationales de 2018, à la suite de protestations contre la mention dans ce document officiel d'un écrivain réputé pour son antisémitisme. « Commémorer Maurras, ce n'est pas le célébrer », répliquaient les historiens du Haut Comité des commémorations nationales, avant que dix des douze membres de ce comité ne présentent collectivement leur démission. Pendant plusieurs semaines, le nom de Maurras alimenta la polémique. « Doit-on republier l'infâme ? », s'interrogea Libération (2-3 février 2018), à propos de la parution d'une anthologie de Maurras. Dans Le Nouveau Magazine littéraire (mars 2018), Claude Askolovitch vitupéra sur quatre pages « le retour d'une icône fasciste ».

Déroulées mécaniquement, ces charges laissaient cependant l'impression que certains se donnaient bonne conscience en vilipendant un personnage dont, en réalité, ils ne savaient rien. Peu après l'entrée de François Hollande à l'Elysée, en 2012, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait été la porte-parole de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, avait déjà fait le coup en mettant en cause Patrick Buisson, le conseiller du candidat battu, l'accusant d'avoir travaillé non au succès du président sortant, mais d'avoir voulu « faire gagner Charles Maurras ». Si on avait demandé à l'ancienne ministre d'expliquer en détail qui était celui-ci, sans doute aurait-elle été embarrassée.

Dans Le Monde du 18 novembre 1952, deux jours après la mort de Maurras, André Fontaine écrivait ces lignes : « Devant cette tombe ouverte, devant le corps d'un homme qui, cinquante ans durant, a honoré les lettres et le génie français, ne serait-il plus possible de tenter d'être juste ? » Pour le centième anniversaire de sa naissance, le même journal, le 20 avril 1968, consacrait une double page à Charles Maurras, avec un article critique de l'académicien Pierre-Henri Simon (« Puissance et fissures d'une pensée »), et un autre de Gilbert Comte, un journaliste maison, qui invitait à redécouvrir, au-delà du « Maurras intraitable des quinze dernières années, durci par le malheur, figé dans son orthodoxie », le « jeune prophète conquérant du renouveau royaliste ». En 2018, là est le paradoxe : l'aversion à l'égard de Maurras est inversement proportionnelle à son éloignement dans le temps.

Dans Le Monde du 18 novembre 1952, deux jours après la mort de Maurras, André Fontaine écrivait ces lignes : « Devant cette tombe ouverte, devant le corps d'un homme qui, cinquante ans durant, a honoré les lettres et le génie français, ne serait-il plus possible de tenter d'être juste ? » Pour le centième anniversaire de sa naissance, le même journal, le 20 avril 1968, consacrait une double page à Charles Maurras, avec un article critique de l'académicien Pierre-Henri Simon (« Puissance et fissures d'une pensée »), et un autre de Gilbert Comte, un journaliste maison, qui invitait à redécouvrir, au-delà du « Maurras intraitable des quinze dernières années, durci par le malheur, figé dans son orthodoxie », le « jeune prophète conquérant du renouveau royaliste ». En 2018, là est le paradoxe : l'aversion à l'égard de Maurras est inversement proportionnelle à son éloignement dans le temps.

Journaliste, philosophe politique, critique littéraire et poète, Maurras a été pendant la première moitié du XXe siècle une figure de la vie intellectuelle française. Proust, Apollinaire, Péguy, Malraux, Gide, Claudel ou Montherlant ont salué son talent. Outre Léon Daudet et Jacques Bainville, ses compagnons de l'Action française, la liste est longue de ceux qui ont été un jour maurrassiens : les philosophes Jacques Maritain, Gustave Thibon, Louis Althusser et Pierre Boutang, les historiens Pierre Gaxotte, Philippe Ariès et Raoul Girardet, les romanciers Georges Bernanos, Roger Nimier, Michel Déon et Jacques Laurent, les acteurs Pierre Fresnay et François Périer, le psychanalyste Jacques Lacan ou le linguiste Georges Dumézil. Si Maurras avait incarné le mal absolu, pourquoi ces esprits brillants se seraient-ils reconnu une dette envers lui ?

Tout penseur doit être soumis à un bilan critique, ce qui suppose de connaître son œuvre. Entreprise malaisée, dans le cas de Maurras, auteur de milliers d'articles et d'une centaine de livres introuvables ailleurs que chez les bouquinistes. Or, voici enfin la possibilité de le lire grâce à la publication, dans la collection « Bouquins » de Robert Laffont, d'un volume de près de 1300 pages reprenant un choix de ses textes philosophiques, littéraires et politiques, et de ses poèmes. Cette édition, établie et présentée par Martin Motte, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études, est préfacée par Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, qui signe une utile introduction à la vie et à l'action d'un homme souvent cité, mais si peu connu.

Tout penseur doit être soumis à un bilan critique, ce qui suppose de connaître son œuvre. Entreprise malaisée, dans le cas de Maurras, auteur de milliers d'articles et d'une centaine de livres introuvables ailleurs que chez les bouquinistes. Or, voici enfin la possibilité de le lire grâce à la publication, dans la collection « Bouquins » de Robert Laffont, d'un volume de près de 1300 pages reprenant un choix de ses textes philosophiques, littéraires et politiques, et de ses poèmes. Cette édition, établie et présentée par Martin Motte, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études, est préfacée par Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, qui signe une utile introduction à la vie et à l'action d'un homme souvent cité, mais si peu connu.

Simultanément, les Editions Pierre-Guillaume de Roux rééditent un essai du journaliste Jacques Paugam, L'Age d'or du maurrassisme, centré sur les débuts de Maurras. Dans ce livre, initialement paru en 1971, l'auteur, gaulliste et chrétien-démocrate, faisait « une formidable démonstration d'honnêteté intellectuelle », observe Michel De Jaeghere, directeur du Figaro Hors-série et du Figaro Histoire, qui préface cette réédition en ne négligeant chez Maurras « ni les zones d'ombre ni - c'est plus exceptionnel - les traits de lumière ».

Né à Martigues, près de Marseille, en 1868, dans une famille de petite bourgeoisie, Charles Maurras, orphelin de père à 6 ans, grandit avec sa mère et son frère à Aix-en-Provence où il entreprend ses études au collège catholique. A 14 ans, atteint d'une surdité incurable, il est tenté par le suicide et perd la foi. Un de ses professeurs, l'abbé Penon, futur évêque de Moulins, prend en charge la direction morale du jeune homme : leur correspondance est une clé indispensable pour comprendre la vérité personnelle et privée de Maurras. Après son baccalauréat, en 1885, il gagne Paris où, sa surdité lui interdisant l'université, il passe des heures dans les bibliothèques et se lance dans la critique littéraire, se liant avec Maurice Barrès, Anatole France, Frédéric Mistral.

Au cours des années 1891-1895, ayant vaincu son nihilisme, il fonde sa pensée sur l'idée que l'homme n'est pas la mesure de toute chose : il y a un ordre du monde auquel il doit se soumettre. Parallèlement, fondateur en poétique de l'Ecole romane, avec Jean Moréas et Raymond de la Tailhède, il élabore une esthétique classique. A travers le cas de George Sand et Alfred de Musset, Maurras dénoncera, dans Les Amants de Venise, l'amour romantique, dérèglement d'un sentiment qui n'a d'autre fin que lui-même.

En 1896, il visite la Grèce et l'Italie. De ce voyage, il retient que la beauté n'est pas dans le nombre, qui peut s'accroître à l'infini, mais dans la composition. Le jeune écrivain, dont les racines sont méditerranéennes, voit a contrario dans la philosophie allemande la source des barbaries modernes. Contre Luther, Maurras pense que le libre examen est un principe anarchique ; contre Kant, que la loi morale ne peut être déterminée par la conscience individuelle ; contre Rousseau, que la base de la société n'est pas l'individu, mais la famille. Agnostique, il loue le catholicisme qui, selon lui, organise l'idée de Dieu, l'Eglise catholique restant à ses yeux un fondement de la civilisation occidentale.

Dès son arrivée à Paris, ayant souffert de la séparation d'avec la Provence, il avait fondé le Jeune Félibrige avec son ami Frédéric Amouretti, affirmant sa première idée politique : la nécessité de la décentralisation pour libérer le pays du carcan parisien. De Grèce, il était revenu avec deux certitudes. Primo, puisque la lutte des partis a précipité la fin d'Athènes, la démocratie n'est pas le meilleur des régimes. Secundo, le XXe siècle sera celui des nationalismes qui se sont exprimés aux nouveaux Jeux olympiques auxquels il a assisté à Athènes.

L'affaire Dreyfus est la première bataille politique à laquelle Maurras prend part. Persuadé de la culpabilité du capitaine et de la régularité de sa condamnation, il estime que la France, son armée et ses lois doivent être au-dessus des malheurs d'un individu. Il résumera son sentiment par une boutade : « Si Dreyfus est innocent, il faut le faire maréchal de France, et fusiller ses dix premiers défenseurs.»

En 1899, il rejoint L'Action française, une revue mensuelle au sein de laquelle il prend l'ascendant, gagnant ses fondateurs à ses propres idées. Devenu royaliste, Maurras entreprend en 1900 une Enquête sur la monarchie, d'abord auprès des représentants du prétendant au trône, le duc d'Orléans, puis auprès de personnalités nationalistes, recevant des adhésions, comme celle de Jacques Bainville, ou échouant à convaincre d'autres amis, comme Maurice Barrès, qui restera républicain.

Pour Maurras, la République parlementaire, jouet des groupes de pression et de la démagogie électorale, n'assure pas le bien commun de la nation, instituant un Etat faible autour du personnel du régime, le «pays légal», qui se superpose au «pays réel» dont la représentation devrait être assurée au sein d'instances régionales, professionnelles et morales diversifiées. « L'autorité en haut, les libertés en bas », assure le nouveau théoricien royaliste.

Désormais, la doctrine de Maurras est fixée, et sa vie se confond avec l'Action française, mouvement politique et journal quotidien à partir de 1908. Le volume de la collection « Bouquins » permet de suivre l'approfondissement de cette pensée, notamment ses points forts, comme L'Avenir de l'intelligence, essai où Maurras médite sur la situation des intellectuels à « l'âge de fer » du XXe siècle, ou Kiel et Tanger, livre qui inspirera la politique étrangère du général de Gaulle et que citera Georges Pompidou lors d'un discours à Sciences-Po, en 1972, et dans lequel Maurras expliquait que le rôle de la France était de fédérer les nations petites et moyennes pour équilibrer les coalitions réalisées autour des grandes puissances.

Lire Maurras, cependant, c'est aussi rencontrer ses limites, ses apories, ses aveuglements et ses mots qui choquent, part indéfendable dont l'anthologie « Bouquins » ne dissimule rien. Elu à l'Académie française en 1938, n'ayant cessé de mettre en garde contre l'Allemagne (« Le racisme hitlérien nous fera assister au règne tout-puissant de sa Horde », avertissait-il en 1939), Maurras se ralliera au maréchal Pétain en 1940, persuadé que le maintien d'un Etat français laissait la possibilité d'un relèvement futur. Mais, enfermé dans cette position au fur et à mesure que Vichy perdait les éléments de souveraineté que lui avait laissés l'armistice, mal informé de la marche du monde, le vieil homme allait se discréditer en paraissant passif devant une occupation allemande qui lui faisait pourtant horreur, quand nombre de ses disciples s'engageaient dans la Résistance. Ces années noires vaudront à Maurras, en 1945, d'être condamné à la réclusion à perpétuité, arrachant ce mot au gaulliste François Mauriac : « Intelligence avec l'ennemi ? C'est bien la seule forme d'intelligence qu'il n'ait jamais eue.»

Les préfaces respectives des deux ouvrages qui paraissent aujourd'hui analysent l'antisémitisme de Maurras qui, pour n'être pas stricto sensu racial - en octobre 1918, l'écrivain s'inclinera devant le sacrifice de Pierre David, « héros juif d'Action française » - et si peu consubstantiel à son système politique qu'il est absent de la pensée de son ami l'historien Jacques Bainville (mort en 1936), n'en relève pas moins, écrit Michel De Jaeghere, « d'un préjugé étrange, qu'on s'étonne de trouver si persistant et si vivace dans un esprit aussi large, aussi profond.»

Mort en 1952, Maurras s'éloigne. Le lire, c'est distinguer chez lui l'essentiel et l'accessoire, l'inacceptable et ce qui, dégagé de la gangue de son temps, pourrait être fécond s'il était accordé aux enjeux de notre époque. Jean-Christophe Buisson souligne que Maurras est « un prophète du passé », mais que la modernité n'a pas englouti celui-ci puisque certains sujets qu'il a abordés « résonnent dans notre monde contemporain avec une troublante familiarité ». •

A lire dans Lafautearousseau ...

Nouvelle « affaire Maurras » : Pour en finir avec le temps où les Français ne s'aimaient pas ...

A regarder dans Lafautearousseau ...

Les vidéos de notre colloque « Maurras l'homme de la politique », progressivement mises en ligne. Retrouvables dans notre catégorie Culture & Civilisation (Cliquer)

De Gaule, conférence de presse du 27 novembre 1967

Cassin et de Gaulle : la rupture

En germe depuis la marginalisation de Cassin par de Gaulle au temps de l’exil londonien, la tension entre les deux hommes éclata au grand jour au moment de la guerre opposant Israël à l’Egypte de Nasser, en 1967. Celle-ci eut un effet retentissant dans la perception qu’avait la « communauté internationale »[1] de l’action du Général, au pouvoir depuis 1958 : « Ne jugeant pas les citoyens d’après leur religion, voyant en Israël ʽʽun État comme les autresʼʼ, le Général de Gaulle fut souvent perçu – à partir de 1967 – comme un adversaire déclaré du peuple juif. »[2] Alors que, contrairement à une légende abondamment diffusée, il n’y avait pas particulièrement de tropisme pro-arabe chez de Gaulle, comme en attestent ces lignes écrites de sa main : « Les Arabes ce n’est rien. Jamais on n’a vu des Arabes construire des routes, des barrages, des usines. Ce sont d’habiles politiques ; ils sont habiles comme des mendiants. »[3]

Dans un article publié le 3 juin 1967 par le journal Le Monde et intitulé « Qu’est-ce que l’agression ? », René Cassin s’en prend à de Gaulle, lui reprochant de considérer Israël comme l’agresseur alors qu’à ses yeux Israël est la victime. À cause de la guerre des Six-Jours, il devient un opposant virulent à la politique, et plus que cela, à la personne du général de Gaulle.

U Thant, secrétaire général de l’ONU, décide au printemps 1967 de retirer les troupes de maintien de la paix qui s’interposent entre Israël et l’Egypte. Cet acte renforce la possibilité de l’éclatement d’une guerre entre les deux États. Le 22 mai, Nasser impose un blocus aux Israéliens dans le détroit de Tiran, ce qui isole le port dʼEilat, le privant de tout contact possible avec le trafic maritime mondial.

Pour de Gaulle, ce blocus nʼest pas un casus belli. Le 24 mai puis le 2 mai il enjoint Israël à la retenue. Comme Israël choisit dʼignorer ses conseils en lançant lʼoffensive contre lʼÉgypte, de Gaulle condamne les agissements de lʼÉtat hébreu, se rapprochant de fait de Nasser. « Cette réorientation de la politique française envers Israël et le monde arabe fut le toile de fond sur laquelle sʼinscrivit une confrontation encore plus directe entre Cassin et de Gaulle. »[4]

Les circonstances amènent ce dernier à commenter le conflit israélo-arabe de 1967 lors d’une conférence de presse qui a lieu le 27 novembre 1967, ce qui le conduit à disserter sur la question juive : « Certains même redoutaient que les juifs, jusquʼalors dispersés, mais qui étaient restés ce qu’ils avaient été de tout temps, c’est-à-dire un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur, n’en viennent, une fois rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis dix-neuf siècles. » Et, le moins que l’on puisse dire, ses propos ne passent pas inaperçus : « Les retombées de cette conférence de presse furent très lourdes. »[5] En vérité, elle provoqua un véritable tollé.

Du point de vue de Cassin, « de Gaulle était allé trop loin. Sa position était aussi injustifiée qu’immorale. Il avait grossièrement sous-estimé la menace pour l’existence de l’Etat d’Israël qu’impliquait la décision de Nasser. Il avait confondu l’agression avec la légitime défense, et ajouté l’insulte à l’injure en puisant dans le cloaque des stéréotypes antisémites pour caractériser ce qui relevait du débat politique et diplomatique. »[6] Au moment où l’Eglise elle-même, suite « au concile Vatican II et au retrait des termes ʽʽperfideʼʼ et ʽʽinfidèleʼʼ dans la prière pour les juifs de l’office du Vendredi saint »[7], renonçait à son antijudaïsme ancestral, il était pour lui inacceptable, quelques années seulement après les persécutions qu’avaient subis les juifs face à la barbarie nazie, qu’un chef d’Etat puisse se permettre d’adopter un tel langage.

« Dans son discours de réception du Nobel, Cassin salua le pape comme son frère dans la défense des droits de lʼHomme et l’action pour faire passer le droit international avant la souveraineté des États. »[8] Le « vieux » Charles n’eut pas droit aux mêmes égards de la part de celui qui a été le « premier civil à répondre à l’appel du général de Gaulle »[9].

1968 fut une année faste pour René Cassin : non seulement il fut récompensé du prix le prestigieux au monde – le Nobel de la Paix a la singularité d’être une distinction morale et pas seulement technique –, mais aussi son vœu formulé face à de Gaulle au tout début de l’année fut exaucé. Au printemps ce dernier avait vu son trône vaciller sous la pression d’une vaste foule en colère. Ce qui dut mettre Cassin en joie, une joie au moins égale à celle qu’il dut ressentir ce jour d’automne où il se vit décerner le prix Nobel de la Paix. (Dossier à suivre) •

[1] Antoine Prost, Jay Winter, op. cit., p. 383.

[2] Daniel Amson, op. cit., p. 9.

[3] Cité par Samy Cohen, De Gaulle, les gaullistes et Israël, Paris, Alain Moreau, 1974, p. 73.

[4] Antoine Prost, Jay Winter, op. cit., p. 390.

[5] Ibid., p. 391.

[6] Ibid., p. 392.

[7] Ibid., p. 401.

[8] Idem.

[9] Information juive, n° 186, octobre 1968.

Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...

Par Guilhem de Tarlé

La Mort de Staline, une comédie dramatique, anglo-française, de Armando Iannucci avec Steve Buscemi (Nikita Kroutchev), Simon Russel Beale (Beria), Michael Palin (Molotov), Jason Isaacs (Maréchal Joukov), Adrian LcLoughlin (Joseph Staline), Rupert Friend et Andrea Riseborough (les enfants de Staline, Vasily et Svetlana), d’après la BD éponyme de Fabien Nury.

Même si la loi Belin d’avril 1941 lui a donné un bon petit goût de révolution nationale, quoi de plus jouissif que de manifester le 1er mai en allant voir La Mort de Staline !

Certes René Belin avait été lui-même Secrétaire Général de la CGT en 1930 ; relevons néanmoins que la loi de 1947, substituée à la première par la IVème République (le « grand remplacement » juridique), porte la signature de Maurice Thorez, Ministre d’État, vice-président du conseil, celui-là même qui avait été nommé secrétaire général du Parti Communiste en 1936, avant d’être porté « déserteur » en octobre 1939 (pacte germano-soviétique oblige) et d’aller se planquer, avec sa femme, en URSS de juin 1940 à décembre 1944 !

La Mort de Staline, on se croirait dans Tintin au pays des Soviets, avec une bonne bouffée d’anticommunisme primaire ; anticommunisme, bien davantage - et c’est tant mieux - qu’antistalinisme quand on voit que les camarades et successeurs n’ont rien à envier au « Petit père des peuples ».

La Mort de Staline, on se croirait dans Tintin au pays des Soviets, avec une bonne bouffée d’anticommunisme primaire ; anticommunisme, bien davantage - et c’est tant mieux - qu’antistalinisme quand on voit que les camarades et successeurs n’ont rien à envier au « Petit père des peuples ».

Une « fresque » historique, un « documentaire » dont l’humour rappelle celui de La vie est belle réalisé en 1998 par Roberto Benigni.

Le communisme, qu’on s’en souvienne, c’est, selon Stéphane Courtois dans Le livre noir du communisme, cent millions de morts dont vingt millions en U.R.S.S. •

PS : vous pouvez retrouver ce « commentaire » et plusieurs dizaines d’autres sur mon blog Je ciné mate.