Par Henri BEC

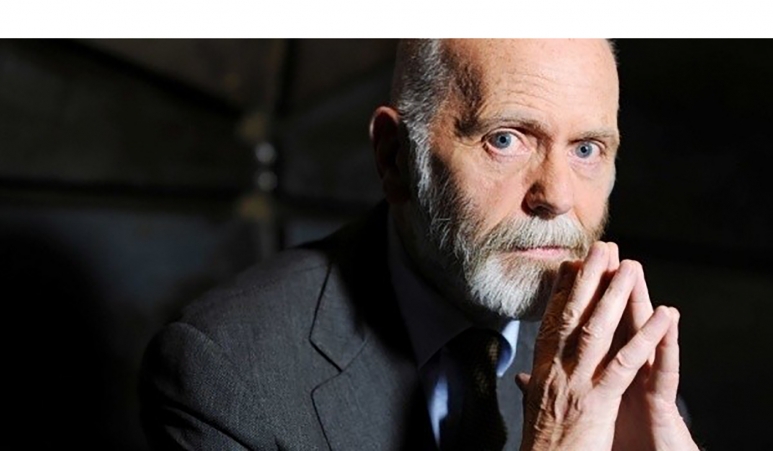

Alain Finkielkraut a prononcé son discours de réception à l’Académie française (on dit son « remerciement »), où il avait été élu en avril 2014. On se souvient que cette élection avait été accompagnée des cris d’orfraie du petit monde médiatico-bobo, scandalisé de l’élection d’un pareil réactionnaire.

Alain Finkielkraut a prononcé son discours de réception à l’Académie française (on dit son « remerciement »), où il avait été élu en avril 2014. On se souvient que cette élection avait été accompagnée des cris d’orfraie du petit monde médiatico-bobo, scandalisé de l’élection d’un pareil réactionnaire.

D’une part elle nous a donné le plaisir d’assister à l’effondrement d’une pensée, et peut-être même d’un système qui ne séduit plus les esprits. Les mouvements de l’histoire sont toujours lents nous a appris Jacques Bainville, ceux de la pensée également. Mais l’Académie s’est une fois de plus honorée de résister au mauvais air du temps.

D’autre part, le discours prononcé sous la coupole n’en fut pas moins éminent : « Le nationalisme, voilà l’ennemi : telle est la leçon que le nouvel esprit du temps a tirée de l’histoire, et me voici, pour ma part, accusé d’avoir trahi mon glorieux patronyme diasporique en rejoignant les rangs des gardes-frontières et des chantres de l’autochtonie. Mais tout se paie : ma trahison, murmure maintenant la rumeur, trouve à la fois son apothéose et son châtiment dans mon élection au fauteuil de Félicien Marceau. Les moins mal intentionnés eux-mêmes m’attendent au tournant et j’aggraverais mon cas si je décevais maintenant leur attente » .

Alors il a répondu à leur attente mais il les a déçus.

La France s’oublie elle-même

Dans de nombreux ouvrages dont le très controversé L’identité malheureuse, Alain Finkielkraut n’a cessé de déplorer la disparition progressive de notre culture, notre langue, notre littérature, notre religion, nos traditions et tout simplement notre art de vivre, pour en arriver à l’être désincarné dont rêve tout dictateur, notamment le dictateur consumériste américain. Et de regretter que la France « semble glisser doucement dans l’oubli d’elle-même ».

« Notre héritage, qui ne fait certes pas de nous des êtres supérieurs, mérite d’être préservé, entretenu et transmis aussi bien aux autochtones qu’aux nouveaux arrivants. Reste à savoir, dans un monde qui remplace l’art de lire par l’interconnexion permanente et qui proscrit l’élitisme culturel au nom de l’égalité, s’il est encore possible d’hériter et de transmettre » .

Fils d’un juif déporté, son remerciement, au terme duquel il devait, selon une belle tradition, faire l’éloge de son prédécesseur, Félicien Marceau, homme de lettres belge, condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés pour collaboration avec l’ennemi, condamnation qu’Alain Finkielkraut juge « exorbitante » , était très attendu. « Il n’y a pas de hasard, pensent nos vigilants, et ils se frottent les mains, ils se lèchent les babines, ils se régalent à l’avance de cet édifiant spectacle ».

Mais il eut été étonnant que Finkielkraut s’abaissât à un jeu malsain.

Rappelant Richelieu, fondateur de l’Académie, il cite Pierre Gaxotte, l’historien de l’Action française, évoquant Blum : « Comme il nous hait ! Il nous en veut de tout et de rien, de notre ciel qui est bleu, de notre air qui est caressant, il en veut au paysan de marcher en sabots sur la terre française et de ne pas avoir eu d’ancêtres chameliers, errant dans le désert syriaque avec ses copains de Palestine ». Il reprend Simone Weil (la philosophe, pas l’autre) et affirme, comme elle l’avait écrit dans L’enracinement, avoir été étreint par le « patriotisme de compassion » … « non pas donc l’amour de la grandeur ou la fierté du pacte séculaire que la France aurait noué avec la liberté du monde, mais la tendresse pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. J’ai découvert que j’aimais la France le jour où j’ai pris conscience qu’elle aussi était mortelle, et que son « après » n’avait rien d’attrayant » .

L’hommage à Félicien Marceau

Puis c’est tout en nuances qu’il analyse l’évolution intellectuelle de Louis Carette, le véritable nom de Félicien Marceau.

Celui-ci occupait le poste de chef de section des actualités au sein de Radio-Bruxelles, placé sous le contrôle direct de l’occupant. Lorsque la connaissance des mesures prises contre les juifs commence à se répandre, il écrit « Je puis concevoir la dureté. Je suis fermé à la démence. Je résolus de donner ma démission » .

« Ce geste ne lui est pas facile » commente Finkielkraut. « Deux hontes se disputent alors son âme : la honte en restant de collaborer avec un pouvoir criminel ; la honte, en prenant congé de laisser tomber ses collègues et de manquer ainsi aux lois non écrites de la camaraderie » . Il explique longuement sa démarche, « révulsé par la guerre immonde qui suscite tout ce qu’il y a d’immonde dans le cœur déjà immonde des braillards » et rappelle que De Gaulle lui a accordé la nationalité française en 1959 et que Maurice Schumann a parrainé sa candidature à l’Académie française.

Son discours stigmatise tous ceux qui, sans nuance mélangent les époques et les hommes pour ne juger qu’à l’aune d’un moment : « Aux ravages de l’analogie, s’ajoutent les méfaits de la simplification. Plus le temps passe, plus ce que cette époque avait d’incertain et de quotidien devient inintelligible. Rien ne reste de la zone grise, la mémoire dissipe le brouillard dans lequel vivaient les hommes, le roman national qui aime la clarté en toutes choses ne retient que les héros et les salauds, les chevaliers blancs et les âmes noires » …

… « Car les hommes prennent pour l’être vrai le système formé par la rumeur, les préjugés, les lieux communs, les expressions toutes faites qui composent l’esprit du temps. Cartésiens et fiers de l’être, ils ont le cogito pour credo. « Je pense, donc je suis » disent-ils alors que, le plus souvent, au lieu de penser, ils suivent « Les démocrates, les modernes que nous sommes, prétendent n’obéir qu’au commandement de leur propre raison, mais ils se soumettent en réalité aux décrets de l’opinion commune ».

Et de déclarer solennellement sous cette coupole, devant les représentants de l’intelligence et de la culture française, protecteurs de la langue : « Je ne me sens pas représenté mais trahi et même menacé par les justiciers présomptueux qui peuplent la scène intellectuelle » …

Il analyse enfin longuement l’œuvre littéraire de Félicien Marceau : « Félicien Marceau appartient à cette période bénie de notre histoire littéraire, où les frontières entre les genres n’étaient pas encore étanches. Les auteurs les plus doués circulaient librement d’une forme à l’autre et savaient être, avec un égal bonheur, romanciers, essayistes, dramaturges« .

Contre le prêt-à-penser

Sa conclusion résume, dans un magnifique raccourci, les pensées distillées quotidiennement par les penseurs-censeurs enfermés dans leurs certitudes, leurs caricatures et finalement leurs erreurs, grands prêtres satisfaits du penser correct :

« C’est la mémoire devenue doxa, c’est la mémoire moutonnière, c’est la mémoire dogmatique et automatique des poses avantageuses, c’est la mémoire de l’estrade, c’est la mémoire revue, corrigée et recrachée par le Système. Ses adeptes si nombreux et si bruyants ne méditent pas la catastrophe, ils récitent leur catéchisme. Ils s’indignent de ce dont on s’indigne, ils se souviennent comme on se souvient » .

La place manque ici pour évoquer la magnifique réponse de Pierre Nora. Le directeur des Débats a rendu un hommage appuyé à Alain Finkielkraut après le départ de quelques grincheux. Dans Marianne (oui, oui Marianne !) Laurent Nunez se demande si ces « idiots » (sic) ont bien tout compris.

Il entretient avec le nouvel académicien, dit-il, « une amitié distante » faite de « tout ce qui nous rapproche et nous réunit : une sensibilité attentive au contemporain, un judaïsme de génération et d’enracinement décalé, un souci de l’école et de la transmission, un rapport intense à la France, à sa culture, à sa langue, à son histoire. »

Il formule le même constat sur « la désintégration de l’ensemble national, historique et social et même sur le naufrage d’une culture dans laquelle nous avons tous les deux grandi » .

Mais : « À mon sens, le mal vient de plus loin, de la transformation douloureuse d’un type de nation à un autre que tout mon travail d’historien a cherché à analyser. Ses causes sont multiples et l’immigration me paraît avoir joué surtout un rôle d’accélérateur, de révélateur et de bouc émissaire. En un sens, je suis, en historien, encore plus pessimiste que vous. L’identité nationale, vous disais-je, serait peut-être aussi malheureuse s’il n’y avait pas un seul immigré, car le problème principal de la France ne me paraissait pas la puissance de l’Islam, mais la faiblesse de la République » .

Et pour finir : « L’Académie française représente, sachez-le, le conservatoire et le condensé de tout ce qui vous tient le plus à cœur : une tradition historique vieille de près de quatre siècles, la défense de la langue dans son bon usage, le respect de la diversité des personnes dans l’unité d’un esprit de famille et le maintien, par-delà l’abîme de nos différences, d’une éternelle courtoisie. La Compagnie vous a ouvert les bras, vous allez connaître avec elle ce que c’est qu’une identité heureuse » .

Déception bien sûr de ceux qui attendaient une condamnation sans appel, sinon une exécution, de Félicien Marceau d’abord, d’Alain Finkielkraut ensuite. Aussitôt les écrans et les radios se sont fermés, les patrons de la pensée manipulée sont partis pratiquer leur terrorisme intellectuel sur une autre victime, la discrétion s’est abattue sur cette brillante entrée à l’Académie où, faut-il le rappeler, la famille d’Orléans a son siège attitré sous la coupole. Ce fut, pour l’occasion, une fille de feu le comte de Paris qu’une limousine noire aux vitres teintées a amenée jusqu’à la cour intérieure pour respecter cette règle multiséculaire. Il est plaisant de constater que l’Académie n’entend pas rompre le fil de l’histoire. •

Henri BEC

Politique magazine

Parmi mes manies figure l’ordre, y compris quand je ne suis que de passage dans une chambre d’hôtel. « L’air de rien, l’ordre et la méthode ont fait la force de la Vieille Europe », devait me dire un jour le président-poète sénégalais Léopold Senghor, sans doute pour me décomplexer.

Parmi mes manies figure l’ordre, y compris quand je ne suis que de passage dans une chambre d’hôtel. « L’air de rien, l’ordre et la méthode ont fait la force de la Vieille Europe », devait me dire un jour le président-poète sénégalais Léopold Senghor, sans doute pour me décomplexer.

J'écris, donc je suis. Jamais autant qu'aujourd'hui, les politiques n'avaient si minutieusement détourné le postulat cartésien. Certes, le pacte séculaire qui lie les Français à l'imprimé, faisait depuis longtemps en sorte que tout représentant du peuple qui se respecte, publiât, un jour ou l'autre, un essai polémique, une vibrante profession de foi, un programme pour Pâques ou la Trinité, et enfin - exercice incontournable - ses Mémoires à l'automne de sa vie. La plupart des ouvrages précités se vendaient peu ou point, mais

J'écris, donc je suis. Jamais autant qu'aujourd'hui, les politiques n'avaient si minutieusement détourné le postulat cartésien. Certes, le pacte séculaire qui lie les Français à l'imprimé, faisait depuis longtemps en sorte que tout représentant du peuple qui se respecte, publiât, un jour ou l'autre, un essai polémique, une vibrante profession de foi, un programme pour Pâques ou la Trinité, et enfin - exercice incontournable - ses Mémoires à l'automne de sa vie. La plupart des ouvrages précités se vendaient peu ou point, mais

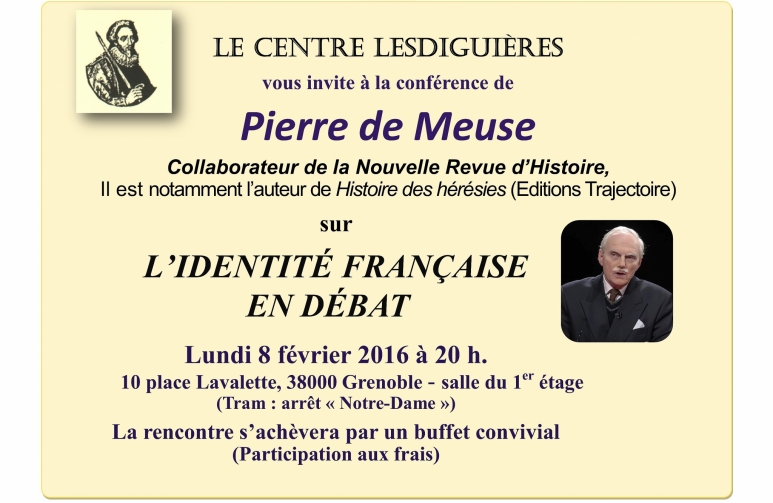

A noter que le lendemain, mardi 9 février, Pierre de Meuse sera l'invité du Cercle Dauphinois de Documentation et de Communication Culturelle, Alliance Royale du Dauphiné, pour une conférence sur : « LA LEGITIMITE DYNASTIQUE EN FRANCE », à 20h15, Salle paroissiale de l’église Arménienne St Augustin, 1 rue Dupleix, Grenoble.

A noter que le lendemain, mardi 9 février, Pierre de Meuse sera l'invité du Cercle Dauphinois de Documentation et de Communication Culturelle, Alliance Royale du Dauphiné, pour une conférence sur : « LA LEGITIMITE DYNASTIQUE EN FRANCE », à 20h15, Salle paroissiale de l’église Arménienne St Augustin, 1 rue Dupleix, Grenoble.

Alain Finkielkraut a prononcé son discours de réception à l’Académie française (on dit son « remerciement »), où il avait été élu en avril 2014. On se souvient que cette élection avait été accompagnée des cris d’orfraie du petit monde médiatico-bobo, scandalisé de l’élection d’un pareil réactionnaire.

Alain Finkielkraut a prononcé son discours de réception à l’Académie française (on dit son « remerciement »), où il avait été élu en avril 2014. On se souvient que cette élection avait été accompagnée des cris d’orfraie du petit monde médiatico-bobo, scandalisé de l’élection d’un pareil réactionnaire.

20 juillet 1906

20 juillet 1906

Les Historiens de l’art ont une fâcheuse tendance à créer des catégories systématiques pour cataloguer les mouvements artistiques suivant des périodes de l’Histoire… L’Histoire ne peut se défaire de la période artistique qui l’influence, guide le geste de l’artiste, tant à à l’échelle organique (constitution de la matière) que dans la qualité essentielle (sens profond) de l’œuvre qu’il créée. Mais déconstruite, l’Histoire est désormais jaugée à l’aune de son échéance immédiate ; depuis la fin de la seconde guerre mondiale, une sorte d’irrésistible mouvement pousse le spectateur à adopter une « posture consciente » vis-à-vis de l’ouvrage, réflexion factice imposant un examen ontologique obligé, plein d’une vanité mortifère. C’est dans ce cadre, s’abritant docilement à l’ombre d’un prêche humaniste dénué de sens, que l’art « contemporain » prend corps.

Les Historiens de l’art ont une fâcheuse tendance à créer des catégories systématiques pour cataloguer les mouvements artistiques suivant des périodes de l’Histoire… L’Histoire ne peut se défaire de la période artistique qui l’influence, guide le geste de l’artiste, tant à à l’échelle organique (constitution de la matière) que dans la qualité essentielle (sens profond) de l’œuvre qu’il créée. Mais déconstruite, l’Histoire est désormais jaugée à l’aune de son échéance immédiate ; depuis la fin de la seconde guerre mondiale, une sorte d’irrésistible mouvement pousse le spectateur à adopter une « posture consciente » vis-à-vis de l’ouvrage, réflexion factice imposant un examen ontologique obligé, plein d’une vanité mortifère. C’est dans ce cadre, s’abritant docilement à l’ombre d’un prêche humaniste dénué de sens, que l’art « contemporain » prend corps.

Pourquoi les manifestations de janvier et février 1934, dont celle, tragique, du 6 février, n’ont pas débouché sur ce changement de régime, pour lequel l’Action française s’était toujours battue ? Maurice Pujo, après avoir conduit toute la campagne de l’Action française sur l’affaire Stavisky et dirigé l’action des Camelots du Roi, en a donné l’explication en termes simples * : sans une Action française suffisamment forte et reconnue tant sur le plan de la pensée politique que de la conduite de l’action proprement dite, l'union des patriotes est stérile. Et la leçon vaut pour aujourd’hui.

Pourquoi les manifestations de janvier et février 1934, dont celle, tragique, du 6 février, n’ont pas débouché sur ce changement de régime, pour lequel l’Action française s’était toujours battue ? Maurice Pujo, après avoir conduit toute la campagne de l’Action française sur l’affaire Stavisky et dirigé l’action des Camelots du Roi, en a donné l’explication en termes simples * : sans une Action française suffisamment forte et reconnue tant sur le plan de la pensée politique que de la conduite de l’action proprement dite, l'union des patriotes est stérile. Et la leçon vaut pour aujourd’hui.  À force de le répéter, les gens du Front populaire ont fini par croire que le Six Février était le résultat d’une terrible conjuration tramée de toutes pièces par d’affreux "fascistes" contre les institutions républicaines.

À force de le répéter, les gens du Front populaire ont fini par croire que le Six Février était le résultat d’une terrible conjuration tramée de toutes pièces par d’affreux "fascistes" contre les institutions républicaines.

La note précédente – l’analyse de Maurice Pujo – dit en quoi et pourquoi les révoltes de janvier et février 1934 furent sans lendemain. En quoi et pourquoi, du même coup, Maurras n’a pas cru que ces émeutes étaient l’occasion, comme disaient les anciens ligueurs et camelots, de ramener le Roi. Une frange insuffisante de l’opinion et des élites françaises acquise à la monarchie était la première de ces raisons; mais aussi, l’union des patriotes, faute de pensée politique commune ou faute de pensée politique tout court et faute d’une direction unique, était surtout une désunion, une dispersion, un chacun pour soi. Le succès ne lui était pas ouvert. Entre les deux guerres, à vrai dire, Maurras et l’Action française semblent bien avoir cherché ailleurs les moyens d’aboutir. Par exemple avec le (les) Monk en puissance dont parle Maurice Pujo : « Il y aurait eu un Monk et même plusieurs si les circonstances avaient été telles qu’elles pussent lui donner confiance ». Elles ne le furent pas, entre 1918 et 1940 et pas davantage le 6 février 1934.

La note précédente – l’analyse de Maurice Pujo – dit en quoi et pourquoi les révoltes de janvier et février 1934 furent sans lendemain. En quoi et pourquoi, du même coup, Maurras n’a pas cru que ces émeutes étaient l’occasion, comme disaient les anciens ligueurs et camelots, de ramener le Roi. Une frange insuffisante de l’opinion et des élites françaises acquise à la monarchie était la première de ces raisons; mais aussi, l’union des patriotes, faute de pensée politique commune ou faute de pensée politique tout court et faute d’une direction unique, était surtout une désunion, une dispersion, un chacun pour soi. Le succès ne lui était pas ouvert. Entre les deux guerres, à vrai dire, Maurras et l’Action française semblent bien avoir cherché ailleurs les moyens d’aboutir. Par exemple avec le (les) Monk en puissance dont parle Maurice Pujo : « Il y aurait eu un Monk et même plusieurs si les circonstances avaient été telles qu’elles pussent lui donner confiance ». Elles ne le furent pas, entre 1918 et 1940 et pas davantage le 6 février 1934.

Comment, lorsqu’on est chef de l’État, échapper à la singularité de la fonction ? Comment faire pour demeurer un « président normal » ? Telle est l’une des questions que pose l’affaire Jacqueline Sauvage, du nom de cette sexagénaire condamnée par deux cours d’assises successives pour le meurtre de son mari, mais graciée le 31 janvier dernier par le président Hollande.

Comment, lorsqu’on est chef de l’État, échapper à la singularité de la fonction ? Comment faire pour demeurer un « président normal » ? Telle est l’une des questions que pose l’affaire Jacqueline Sauvage, du nom de cette sexagénaire condamnée par deux cours d’assises successives pour le meurtre de son mari, mais graciée le 31 janvier dernier par le président Hollande.

Dimanche, l’Algérie votera sa nouvelle Constitution. Dernière œuvre politique majeure du président Abdelaziz Bouteflika, la révision de la Constitution a été approuvée le 11 janvier dernier en Conseil des ministres. Si certaines mesures ont été saluées par l’opinion publique, comme la reconnaissance officielle de la langue amazighe, d’autres agacent quelques opposants. C’est le cas de l’article 51 qui restreint fortement les droits des binationaux.

Dimanche, l’Algérie votera sa nouvelle Constitution. Dernière œuvre politique majeure du président Abdelaziz Bouteflika, la révision de la Constitution a été approuvée le 11 janvier dernier en Conseil des ministres. Si certaines mesures ont été saluées par l’opinion publique, comme la reconnaissance officielle de la langue amazighe, d’autres agacent quelques opposants. C’est le cas de l’article 51 qui restreint fortement les droits des binationaux.