Culture • Loisirs • Traditions

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Affiche de bienvenue déployée pour le voyage d'E. Macron en Inde

Penser global, agir local

Le Président de la République est rentré de son voyage en Inde.

Il avait la volonté affichée de faire de la France « la porte d’entrée » du géant asiatique en Europe ainsi qu’un partenaire stratégique privilégié. Ce voyage s’est conclu par plusieurs contrats pour quelques 13 milliards d’euros, dans de nombreux domaines comme l’environnement (la distribution d’eau potable et la modernisation du réseau dans le sud de l’Inde), l’énergie (l’inauguration d’une centrale solaire et un accord de vente définitive de réacteurs EPR), les transports (la fourniture et la maintenance de moteurs d’avion et l’alimentation électrique des métros ainsi que la fourniture de nouveaux trains) et enfin l’armement.

Un beau bilan, pour autant que cela puisse avoir des répercussions sur le tissu économique de notre pays, ce qui n’est pas forcément dit. Pour preuve, les centres de nos petites et moyennes villes se vident de leurs commerces. À Dreux, par exemple, en dehors de plusieurs axes de passages, notamment la rue piétonne qui va vers le Beffroi ou encore la place du marché couvert, il suffit de parcourir les rues adjacentes, pour observer de plus en plus de devantures vides, en dehors des coiffeurs, opticiens, assurances, etc… dont le développement semble lié aux périodes difficiles. L’une de ces rues, qui ne fait pas plus de cent mètres, compte jusqu’à dix devantures vides. C’est en partie la faute à Rousseau, mais pas uniquement. Le choix a été fait de développer prioritairement certaines zones à la périphérie des villes. Et puis il y a des erreurs stratégiques de certaines marques  qui ont choisi de mauvais emplacements, ou qui proposent de mauvais produits.

qui ont choisi de mauvais emplacements, ou qui proposent de mauvais produits.

Heureusement, le printemps revient.

En tout cas, les amandiers sont en fleurs ce qui me semble être un bon présage. Peut-être pas pour résoudre la question de fond de notre économie, mais au moins pour nous donner l’énergie d’avancer ! •

Jean de France, duc de Vendôme

Domaine Royal de Dreux le 23 mars 2018

Déclin des commerces au centre de Dreux

par Gérard Leclerc

Emmanuel Macron a-t-il eu vraiment raison de boycotter le stand de la Russie lors de l’inauguration du Salon du livre ?

Je ne suis pas loin de penser qu’il a eu tort, même si on comprend la conjoncture diplomatique délicate qui était la sienne, à la suite des accusations de Londres à l’égard de Moscou, quant à un attentat chimique opéré sur le sol anglais. N’y avait-il pas, cependant, une distinction à faire entre la politique et la culture ? Comme l’a remarqué Mme Soljenitsyne, l’épouse de l’immense écrivain, dans un entretien passionnant avec Laure Mandeville du Figaro : « Dans la délégation russe se trouvaient beaucoup d’écrivains qui font partie de facto de l’opposition et écrivent de manière critique à l’égard du pouvoir. » N’est-il pas important de maintenir des liens intellectuels entre la France et la Russie, cette France dont Alexandre Soljenitsyne, selon son épouse, était devenu amoureux ?

Maintenir de tels liens et même les développer n’est pas d’ailleurs la garantie d’une entente idyllique. Il faut bien l’admettre : ce n’est pas de Poutine que date le paradoxe d’une relation difficile. La Russie nous fascine et en même temps nous désoriente, lorsqu’elle ne nous effraie pas. Qui est entré un jour, par exemple, dans l’univers de Dostoïevski sait bien de quoi il retourne. Pour avoir subi moi-même sa fascination, je puis attester des sentiments contradictoires que l’âme russe peut susciter. Un des meilleurs interprètes que je connaisse de l’auteur des Frères Karamazov, Nicolas Berdiaeff, a tout dit là-dessus : « Le dostoïevskisme n’enferme pas seulement pour les Russes de grands trésors spirituels, mais aussi de spirituels dangers. Il y a dans l’âme russe une soif d’autoconsomption, l’enivrement dangereux de sa propre perte (…). On ne saurait donc impunément l’exhorter à la tragédie, préconiser cette tragédie comme un chemin parmi le dédoublement et les ténèbres » (Nicolas Berdiaeff, L’esprit de Dostoïevski, Stock, 1974).

Ce qui vaut pour l’âme russe vaut sans doute pour la politique russe. Mais la crainte que peut nous inspirer le pays de Vladimir Poutine doit-elle nous conduire à le rejeter hors de notre espace continental ? Emmanuel Macron lui-même affirme la nécessité de maintenir un dialogue indispensable pour l’équilibre de l’Europe et du monde. •

Non l'attentat terroriste de l'Aude ne ravive pas la menace terroriste : celle-ci n'a jamais faibli. Elle ravive seulement la conscience affaiblie que nous en avons, qu'en ont les Français, qu'en ont jusqu'aux lecteurs de Lafautearousseau, nous tous, qui n'avons que trop tendance à l'assoupissement ou au divertissement dans les périodes de mortes eaux, quand le calme semble revenu et nous porte trompeusement à croire qu'il va durer quand le terroriste des jours sombres se prépare encore à frapper. Un excellent poète l'a dit : Oublieuse mémoire !

Non l'attentat terroriste de l'Aude ne ravive pas la menace terroriste : celle-ci n'a jamais faibli. Elle ravive seulement la conscience affaiblie que nous en avons, qu'en ont les Français, qu'en ont jusqu'aux lecteurs de Lafautearousseau, nous tous, qui n'avons que trop tendance à l'assoupissement ou au divertissement dans les périodes de mortes eaux, quand le calme semble revenu et nous porte trompeusement à croire qu'il va durer quand le terroriste des jours sombres se prépare encore à frapper. Un excellent poète l'a dit : Oublieuse mémoire !

Mais chaque nouvel attentat n'est que la répétition du même, repose les mêmes questions, agite les mêmes problèmes. Même si nous en savons les réponses, parce qu'ici nous en avons traité cent fois. Pourquoi avoir laissé s'installer chez nous tant d'étrangers ? Par millions ? Et pourquoi continuons-nous ? Des étrangers non seulement à notre nationalité mais bien pis à notre civilisation, notre religion, nos moeurs, nos traditions, et même, osons le mot dans son sens pur que ni Mistral ni Maurras n'eussent rejeté, à notre race, celle dont le sang coule dans nos veines. Des étrangers qui pour une part méprisent la France, Et prennent les armes contre elle. Contre nous. Pourquoi les naturalisons-nous si nombreux, si aveuglément, fussent-ils déjà délinquants, comme l'était l'assassin d'hier, justement abattu par les forces de l'ordre ? Pourquoi laisse-t-on en liberté chez nous des délinquants étrangers ou d'origine étrangère, pourquoi ne les enferme-t-on pas, ne les expulse-t-on pas, ne les envoie-t-on pas dans quelque bagne inaccessible et lointain ? Pourquoi autorise-t-on des associations à les soutenir, à les défendre, à les aider ; des journalistes à y prêter la main, à y faire écho complaisamment ? Et des magistrats à les relâcher, les relaxer, quand ils vont encore tuer. Pourquoi, même, arrive-t-il que ces associations d'aide aux migrants soient subventionnées ? A nos frais, sur nos deniers, en attendant d'être frappés à notre tour par quelque nouvel assassin. Assassin pour nous, envoyé d'Allah, glorieux martyr, pour lui et ses pareils. L'incompatibilité est complète. Pourquoi continue-t-on d'exposer de la sorte nos policiers, nos gendarmes, nos soldats et nos concitoyens ? Sans prendre les mesures à la hauteur de la menace. Il pourrait arriver un jour où faute de les avoir prises nos gouvernants seront accusés de non-assistance à personnes en danger de mort. A quand le jugement des juges et des élites complaisantes, complices ?

Ces questions sont celles que les Français ordinaires se posent. Dont la colère grandit comme en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, en République Tchèque, en Pologne, en Italie, Etc. Il n'est pas sûr que les actuels dirigeants français et européens puissent la canaliser, la contenir, indéfiniment.

Lafautearousseau

Par Guilhem de Tarlé

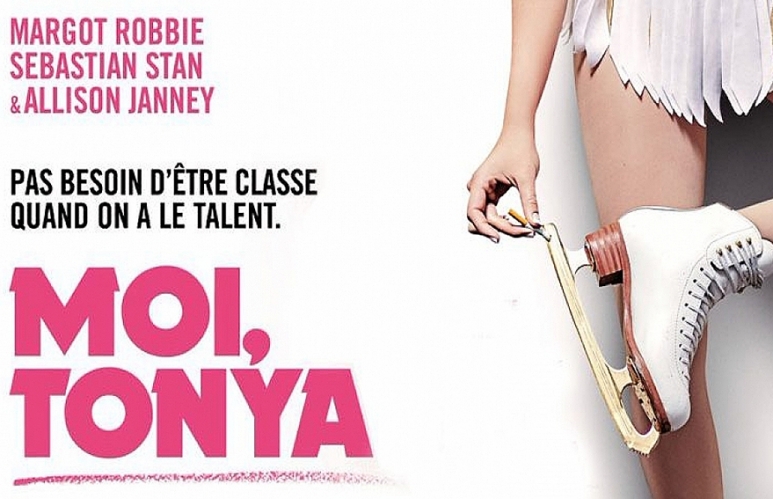

Moi, Tonya, un biopic de Craig Gillespie, avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan et Paul Walter Hauser.

Même bien calé dans mon fauteuil devant ma télé, je ne pratique aucun sport, et les grand-messes récurrentes, coupes ou jeux olympiques, m'insupportent. Je ne connais pas le nom des champions et j'ignorais donc tout de Tonya Harding et Nancy Kerrigan, n’ayant aucun souvenir du « fait divers » de 1994 dont elles ont été les protagonistes !

Mais c’est pourtant vrai que le patinage artistique est un joli spectacle et que je peux, une fois l’an durant quelques minutes, contempler avec ravissement de jolies patineuses évoluer sur la glace au rythme d’une belle symphonie. Pour autant je ne sais rien des figures qu’elles accomplissent et l’axel est pour moi un mot barbare.

La bande-annonce du film me laissait perplexe entre vulgarité et patins.

Encore une fois, après 3 Billboards et Ni juge, ni soumise, l’héroïne se caractérise par son « franc-parler »…

Mais le film va bien au-delà et s’avère bien meilleur que son accroche publicitaire. •

PS : vous pouvez retrouver ce « commentaire » et plusieurs dizaines d’autres sur mon blog Je ciné mate.

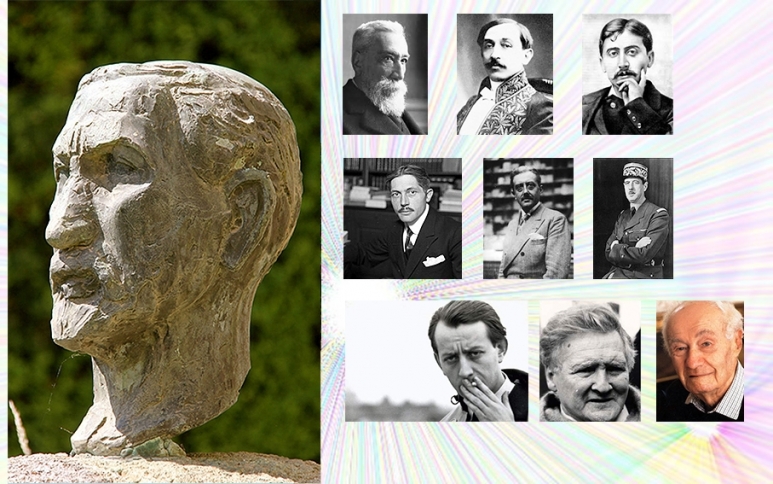

D'illustres admirateurs et quelques grands amis ...

Publié le 23 février 2018 - Réactualisé le 23 mars 2018

Il y a cent-cinquante ans - un siècle et demi ! - que Maurras est né à Martigues, en Provence [1868] « au bord des eaux de lumière fleuries » [1|.

Il y a cent-cinquante ans - un siècle et demi ! - que Maurras est né à Martigues, en Provence [1868] « au bord des eaux de lumière fleuries » [1|.

Il y a plus d'un siècle qu'il a inauguré son royalisme militant en publiant son Enquête sur la monarchie (1900). Et il y a presque 70 ans - une vie d'homme - qu'il est mort à Saint-Symphorien les Tours [1952]. Mais les passions qu'il a si souvent suscitées de son vivant - qu'elles fussent d'admiration ou de détestation, l'une et l'autre souvent extrêmes - ne semblent pas s'être émoussées avec le temps. Prêtes toujours à s'élancer. Comme pour attester une forme paradoxale et performative de présence de sa pensée et de son action.

On sait que la décision d'exclusion du ministre de la Culture, Mme Nyssen, a fini par susciter une vague d'indignations assez générale qui s'est retournée contre son auteur. Mme Nyssen ne savait pas ou avait oublié que depuis notre Gaule ancestrale ou le lointain Moyen-Âge, énorme et délicat, les Français détestent les interdictions. Et les Hauts Comités les démentis du Pouvoir.

Mais cette réprobation n'empêche pas à propos de Maurras l'inévitable mention, dogmatiquement prononcée, des « zones d’ombre ». Expression d'une notable imprécision, lourde de mystérieux et inquiétants sous-entendus et le plus souvent inexpliquée ... À propos de Maurras, on réprouve l'interdit - en bref, on veut benoîtement la liberté d'expression - mais on accuse le fond.

« Zones d’ombre » est porteur d'opprobre. De quoi s'agit-il ? Qu'a donc fait ce Maurras qu'admiraient Proust, Péguy, Malraux et le général De Gaulle ; qui fut l'ami de Bainville et de Daniel Halévy, de Bernanos et de Joseph Kessel, de Barrès et d'Anatole France, d'Apollinaire et de Thibon, de Gaxotte et de Boutang ? Qui fut académicien français. Que consultait Poincaré au cœur de la Grande Guerre, que citait Pompidou dans une conférence demeurée célèbre à Science-Po Paris. « Zones d'ombre » ? Fût-ce brièvement, il nous faut bien tenter de dire le fond des choses, de quitter l'allusion sans courage et sans nuances.

Quatre grands reproches sont faits à Maurras : son antirépublicanisme, son nationalisme, son antisémitisme et son soutien à Vichy.

LA CONTRE-REVOLUTION

Le premier - le plus fondamental - est d'avoir été un penseur contre-révolutionnaire ; d’être le maître incontesté de la Contre-Révolution au XXe siècle ; d'avoir combattu la République et la démocratie, du moins sous sa forme révolutionnaire à la française ; enfin d'être royaliste. Options infamantes ? En France, oui. Mais en France seulement. Et pour la doxa dominante. La Révolution ni la République n'aiment qu'on rappelle leurs propres zones d'ombre. Leurs origines sanglantes, la Terreur, la rupture jamais cicatrisée avec notre passé monarchique, avec l'ancienne France, qu'elles ont imposée. « Soleil cou coupé » ... écrira Apollinaire (2). Et, à la suite, à travers de terribles épreuves et quelques drames, toute l'histoire d'un long déclin français, d'un inexorable affaissement de notre civilisation, que Zemmour a qualifié de suicide et dont nous-mêmes, aujourd'hui, vivons encore l'actualité. Faut-il rappeler qu'au début des années soixante (1960), De Gaulle, monarchiste, avait envisagé que le Comte de Paris lui succède ? Que François Mitterrand dans sa jeunesse était monarchiste et que, comme en atteste, plus tard, sa relation constante avec le comte de Paris, il l'était sans-doute resté ? Quant à l'actuel président de le Réplique, on connaît ses déclarations sur le roi qui manque à la France ... Sur sa conviction que les Français n'ont pas voulu la mort de Louis XVI, la mort du roi ... (3) Faut-il reprocher à De Gaulle, Mitterrand ou Macron telle « zone d’ombre » ? Comme à Maurras ? Ce dernier voulut simplement, à la différence de ces derniers grands-hommes, que ce qu'il savait nécessaire pour la France devînt réalité. Il y consacra sa vie et y sacrifia sa liberté.

LE NATIONALISME

Le nationalisme, autre « zone d’ombre » ? Être nationaliste, un motif d'opprobre, de rejet moral ? Non, s'il s'agit d'un nationalisme quelconque à travers le monde. Oui - pour la bien-pensance - s'il s'agit du nationalisme français. Maurras l'avait défini comme « une douloureuse obligation » dont la cause et le contexte sont historiques, bien plus qu’idéologiques : l'humiliante défaite de 1870 et l'affrontement franco-allemand qui ne cessera jamais vraiment entre 1870 et 1945. « Douloureuse obligation » créée aussi par l'absence de roi, laissant la France aux mains, pour ne pas dire à la merci, d'un régime faible divisé et imprévoyant, qui la plaçait en situation d'infériorité face à l'Allemagne impériale. Plus tard, face à l'Allemagne nazie. Au cours de chacune des deux avant-guerres, Maurras avait vécu dans l'angoisse de l'impréparation où nous maintenait l'État républicain, laquelle devait rendre la guerre à la fois inévitable et terriblement meurtrière. Avant 1914, il avait eu la vision tragique de ce qui se préparait : « Au bas mot, en termes concrets, 500 000 jeunes français couchés froids et sanglants sur leur terre mal défendue » (4). On sait ce qu'il en fut, qui fut bien pis. Entre 1935 et 1939, l'on eut la reproduction du même scénario. La trahison de Blum refusant d'armer la France face au nazisme en même temps qu'il menait une politique étrangère belliciste irresponsable, les agissements du Parti Communiste, aux ordres de Moscou, comme Blum l'était de la IIème Internationale, allaient rendre le futur conflit mondial inévitable. « Pourquoi faut-il de tels retours ? « écrira alors Maurras. Dans la douleur, nous dit Boutang. On sait qu'il vécut cette période dans la certitude de la guerre et de la guerre perdue. Le « miracle de la Marne » qui avait sauvé la France en 1914, ne se renouvellerait pas ... Tel fut, au-delà du simple patriotisme, le nationalisme maurrassien. Nationalisme non de conquête ou d'expansion mais de défense d'un pays menacé. Menacé de l'extérieur et de l'intérieur, car le danger allemand n'était pas le seul qui pesât sur la France. Son désarmement mental, social, politique et culturel, ses divisions, étaient à l'œuvre comme elles peuvent l'être encore aujourd'hui pour diverses raisons supplémentaires dont certaines - comme l'invasion migratoire ou le mondialisme - que Maurras n'eut pas à connaître. Elles justifient, elles aussi, la persistance de la « douloureuse obligation » d’un nationalisme français.

L'ANTISEMITISME

L'antisémitisme est un autre des grands griefs faits à Maurras. Il n'est pas un thème central dans son œuvre et dans sa pensée - comme il le fut pour Edouard Drumont dont l'influence avait été considérable à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'est pourtant à l'antisémitisme que l'on réduit souvent Maurras dans les débats d'aujourd'hui.

Une évidence s'impose ici : on ne comprendra rien à l'antisémitisme de Maurras, celui de son temps, très répandu en tous milieux, si, par paresse d'esprit ou inculture, l'on se contente de le considérer et de le juger avec des yeux qui ont vu, des mémoires qui savent, ce que vécurent les Juifs d'Europe entre 1930 et 1945, ce qu'était devenu l'antisémitisme en une époque barbare. Dans la jeunesse de Charles Maurras et encore longtemps après, l'antisémitisme fut une opposition politique, culturelle et si l'on veut philosophique à l'influence excessive que leur communautarisme natif - singulièrement apte à « coloniser » - conférait aux Juifs de France. À propos de cet antisémitisme politique de Maurras, Éric Zemmour propose une comparaison tirée de l'Histoire : « Son antisémitisme était un antisémitisme d'État, qui reprochait aux Juifs un pouvoir excessif en tant que groupe constitué, à la manière de Richelieu luttant contre « l'État dans l'État » huguenot. » (5) Avant la seconde guerre mondiale, il n'y avait pas là motif à rupture personnelle ou sociale, ni même un motif d'inimitié. Le jeune Maurras est lié à Anatole France. Il fréquente le salon de l'égérie de France, Madame Arman de Cavaillet, née Lippmann ; il est l'ami de Marcel Proust, plus qu'à demi Juif (sa mère est née Weil). Ils resteront amis, quoique Proust ait été dreyfusard, jusqu'à la mort de l'auteur de la Recherche. Proust l'a écrit, aussi bien que son admiration pour Maurras, Bainville et Daudet. On se souvient que Léon Daudet, disciple de Drumont bien davantage que Maurras ne le sera jamais, fit obtenir à Proust le prix Goncourt pour A l'ombre des jeunes-filles en fleur, en 1919 ... L'un des plus vifs admirateurs de Charles Maurras et son ami jusqu'à sa mort après la Seconde Guerre mondiale (1962, dix ans après Maurras), sera l'un des Juifs les plus éminents du XXe siècle, Daniel Halévy, dont, pour la petite histoire, mais pas tout à fait, la fille épousera Louis Joxe, résistant, ministre du général De Gaulle, et père de Pierre Joxe. De Daniel Halévy, l’auteur d’Essai sur l'accélération de l'Histoire, Jean Guitton écrira : « Il avait un culte pour Charles Maurras qui était pour lui le type de l'athlète portant le poids d'un univers en décadence. » (6)

L'antisémitisme politique de Maurras, au temps de sa pleine gloire, ne le sépara pas des grandes amitiés que nous avons citées et de l'admiration que lui portèrent, de Malraux à Bernanos, les plus illustres personnalités de son temps. Maurras eut-il le tort de ne pas comprendre que la persécution des Juifs au temps du nazisme rendait toute manifestation d'antisémitisme contestable ou même fautive ? Impardonnable ? On peut le penser, comme Éric Zemmour. C'est ignorer toutefois deux points essentiels : 1. ce que souffrirent les Juifs lors du conflit mondial ne fut vraiment connu dans toute son ampleur qu'après-guerre, 2. Peut-être est-il triste ou cruel de le rappeler mais le sort des Juifs ne fut pas le souci principal ni même accessoire, des alliés pendant la guerre. Ni Staline, lui-même antisémite, ni Roosevelt, ni Churchill, ni De Gaulle, ne s'en préoccupèrent vraiment et n'engagèrent d'action pour leur venir en aide, nonobstant leurs appels au secours. Le souci premier de Charles Maurras était la survie de la France et son avenir. S’il s’en prit nommément à des personnalités juives bien déterminées pendant l’Occupation (comme à nombre d'autres), c’est qu’elles lui semblaient conduire des actions selon lui dangereuses et contraires aux intérêts de la France en guerre.

L'antisémitisme moderne, sans remonter à ses sources chrétiennes, pourtant réelles, trouve de fait son origine et son fondement dans les Lumières et l'Encyclopédie. L'on aurait bien du mal à exclure de la mémoire nationale toutes les personnalités illustres, françaises et autres, qui l'ont professé. Dont, en effet, Charles Maurras qui louait Voltaire de participer du « génie antisémitique de l’Occident ». Ce génie était de résistance intellectuelle et politique. Il n'était pas exterminateur. L'évidence est que les événements du XXe siècle ont jeté une tache sans-doute indélébile sur toute forme - même fort différente - d'antisémitisme. Cela est-il une raison pour reconnaître aux communautés juives de France ou d'ailleurs plus de droits d’influence qu’au commun des mortels ? Deux des présidents de la Ve république ne l'ont pas cru et ont parfois été taxés d'antisémitisme : le général De Gaulle, après sa conférence de presse de 1965 et ses considérations à propos d'Israël ; mais aussi François Mitterrand refusant obstinément – et en quels termes ! - de céder aux pressions des organisations juives de France, qu’il trouvait tout à fait excessives, pour qu’il présente les excuses de la France à propos de la déportation des Juifs sous l'Occupation (7). Ce que feront ses successeurs …

LE SOUTIEN A VICHY

Dernier des grands reproches adressés à Maurras : son soutien à Vichy. Nous n'avons pas l'intention de traiter longuement de ce sujet. Est-il encore pertinent ? Vichy est sans postérité. Il ne laisse ni héritage ni héritiers et n'est qu'un épisode tragique de notre histoire, conséquence incise du plus grand désastre national que la France moderne ait connu et qui aurait pu la tuer.

Il est absurde de définir Maurras comme « pétainiste ». Il était royaliste et contre-révolutionnaire. Qu'il ait pratiqué l'Union Sacrée en 1914-1918 ne le faisait pas républicain. Pas plus que son soutien au vieux maréchal ne fera de lui un pétainiste. Maurras ne fut pas davantage un « collabo » ; il détestait les Allemands qui le traitèrent en ennemi. Il refusa d’approuver la politique de collaboration. Il fut la cible des plus violentes attaques de la presse collaborationniste de Paris.

Entre la politique de Vichy - analogue à celle de la Prusse après Iéna ou de l'Allemagne de Weimar après l'autre guerre (finasser à la manière de Stresemann) - et la stratégie gaulliste de lutte contre l'occupant depuis l'étranger, l'on sait aujourd'hui laquelle des deux options l'a politiquement emporté. Ce n'était pas donné, c'était encore très incertain aux premiers jours de la Libération. Le grand historien Robert Aron, à propos de la politique de Vichy, pose cette question : « La Prusse après Iéna écrasée par un vainqueur intraitable n'a-t-elle pas su ruser elle aussi pour se relever et reprendre sa place parmi les États victorieux ? » (8). Une telle politique ne mérite ni opprobre ni infamie, fût-elle vaincue. C’est pourquoi François Mitterrand, comme nombre de ses pareils, devenu résistant, ne rompit jamais ses amitiés vichystes. Entre les deux mondes, il n’y eut de fossé infranchissable que pour les zélateurs intempérants d’après la bataille…

Y eut-il des excès de la part de Maurras au cours de la période considérée ? Sans aucun doute. Les maurrassiens sérieux n'ont jamais prétendu qu'il fût infaillible. Excès de plume surtout en un temps de tensions extrêmes où se jouait l’avenir de la Patrie. Croit-on qu'il n'y ait pas eu d'excès dans le camp d'en face ? Sous l’occupation et plus encore à la Libération ? Passons ! Car, pour en terminer, notre avis sur cette matière sensible, est que le président Pompidou fit une sage et bonne action lorsque, répondant aux critiques de ceux qui lui reprochaient la grâce qu'il avait accordée à l'ex-milicien Paul Touvier, il déclara ceci qui devrait servir de charte aux Français d’aujourd’hui : « Notre pays depuis un peu plus de 30 ans a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'Occupation et ses horreurs, la Libération, par contre-coup l'épuration, et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine. Et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs, des deux côtés, et l'exode de millions de Français chassés de leurs foyers, et du coup l'OAS, et ses attentats et ses violences et par contre-coup la répression … Alors je me sens en droit de dire : allons-nous éternellement maintenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-t-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s’aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient ? » (9)

Reste alors Charles Maurras, grand penseur, écrivain, poète, félibre, académicien et patriote français qui appartient au patrimoine national. •

Charles Maurras en habit d'académicien, vers 1940, à Paris. Rue des Archives - AGIP

Par Edouard de Mareschal

Le Figaro a publié cet article le 21 mars. Deux leçons à tirer de ce rebondissement, selon nous. La première est que sur les douze personnalités siégeant au Haut Comité des commémorations nationales, il s'en est tout de même trouvé dix pour refuser le retrait de Charles Maurras et donner leur démission, signant l'arrêt de mort du comité. Malgré la sorte de malédiction qui pèse sur Maurras dans l'ordre des idées convenues, son importance réelle est donc connue est reconnue. Telle a d'ailleurs été la position plutôt courageuse exprimée par Emmanuel Macron au dernier dîner du CRIF. Notre rôle est d'insister sur cet aspect des choses plutôt que sur l'autre. Seconde leçon : le ministre, Mme Nyssen, qui n'a pas voulu ou su résister aux pressions de l'extrême-gauche, entend faire évoluer le dispositif de décision des futures commémorations nationales. En clair, en retirer la responsabilité à son ministère pour la confier à une institution indépendante comme l'Institut. Qu'est-ce que cela prouve ? Que pour les choses sérieuses et délicates, mieux vaut s'exfiltrer des sphères gouvernementales. Drôle de régime vraiment ! LFAR

Le Figaro a publié cet article le 21 mars. Deux leçons à tirer de ce rebondissement, selon nous. La première est que sur les douze personnalités siégeant au Haut Comité des commémorations nationales, il s'en est tout de même trouvé dix pour refuser le retrait de Charles Maurras et donner leur démission, signant l'arrêt de mort du comité. Malgré la sorte de malédiction qui pèse sur Maurras dans l'ordre des idées convenues, son importance réelle est donc connue est reconnue. Telle a d'ailleurs été la position plutôt courageuse exprimée par Emmanuel Macron au dernier dîner du CRIF. Notre rôle est d'insister sur cet aspect des choses plutôt que sur l'autre. Seconde leçon : le ministre, Mme Nyssen, qui n'a pas voulu ou su résister aux pressions de l'extrême-gauche, entend faire évoluer le dispositif de décision des futures commémorations nationales. En clair, en retirer la responsabilité à son ministère pour la confier à une institution indépendante comme l'Institut. Qu'est-ce que cela prouve ? Que pour les choses sérieuses et délicates, mieux vaut s'exfiltrer des sphères gouvernementales. Drôle de régime vraiment ! LFAR

Dix des douze membres de cette instance ont annoncé mardi leur retrait collectif, épilogue d'un bras de fer avec le ministère de la Culture.

Dix des douze membres de cette instance ont annoncé mardi leur retrait collectif, épilogue d'un bras de fer avec le ministère de la Culture.

La polémique sur la commémoration de Charles Maurras aura fait deux morts : le Haut Comité des commémorations nationales, dont dix membres sur douze ont annoncé mardi leur démission collective, et le traditionnel Livre des commémorations, dont le ministère de la Culture s'est empressé d'annoncer, dans la foulée, l'arrêt de son édition annuelle.

Dans une lettre ouverte que Le Figaro s'est procurée (lire ci-dessous), les démissionnaires estiment que le retrait du nom de Charles Maurras de la liste des commémorations « rend impossible, à notre plus vif regret, de continuer de siéger dans cette instance ». Et de poursuivre : « Vous comprendrez que, dans ces conditions, nous ne puissions continuer à siéger avec, en permanence, la menace soit de la censure, soit de l'autocensure ».

Parmi les signataires figurent notamment l'historien et ancien ministre Jean-Noël Jeanneney et l'historien Pascal Ory, spécialiste de la collaboration durant l'Occupation, deux figures qui s'étaient publiquement opposées à cette décision du ministère de la Culture.

« Nous constatons que la ministre, et une partie de l'opinion, ne comprend pas la distinction pourtant claire entre commémorer et célébrer, regrette Pascal Ory. Nous ne pouvons pas travailler dans de telles conditions, nous ne sommes pas des procureurs.»

Cet épilogue met fin à plusieurs années de polémiques successives sur la nature du travail de cette instance créée en 1974 par Maurice Druon, alors ministre de la Culture, pour «veiller à la commémoration des événements importants de l'histoire nationale». L'inscription de Louis-Ferdinand Céline dans ce qui était alors le «recueil des célébrations nationales» avait déjà provoqué une levée de boucliers en 2011. Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture, avait finalement décidé de retirer de la liste le nom de l'écrivain antisémite et collaborationniste pour clore la polémique. Il avait par ailleurs décidé de remplacer le terme de « célébrations », par « commémorations », pour mettre fin à tout malentendu.

Las, la polémique est repartie de plus belle en janvier dernier, quand il a été question d'inscrire Charles Maurras dans le Livre des commémorations de 2018, jusqu'à son retrait décidé par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen.

Dans la foulée, cette dernière a annoncé « une évolution » du Haut Comité aux commémorations nationales, parlant « d'une ambiguïté persistante dans le débat public entre célébration et commémoration ». Elle a par ailleurs annoncé la fin de l'édition du livre sous l'égide du ministère de la Culture. « En effet, le statu quo n'était acceptable ni pour le ministère de la Culture, dont la mission est de rassembler les Français, ni pour les membres du comité, historiens ou experts reconnus », peut-on lire dans le communiqué.

À l'avenir, le travail du comité pourrait disparaître, et la charge d'établir une liste d'anniversaires pourrait être remise à l'Institut, totalement indépendant du ministère de la Culture. •

Par Roland Hureaux

C'est, selon son habitude, à une fine analyse que Roland Hureaux se livre ici [Boulevard Voltaire - 22.03]. Nous n'avons pas plus que lui, ménagé nos critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, durant son quinquennat. Le moins que l'on puisse dire est que nous n'avons pas été de ses soutiens ou de ses partisans. Néanmoins, eu égard à la fonction de Chef de l'Etat que Sarkozy a exercée, notre avis est que Roland Hureaux a raison. Que son analyse est juste. Rappelons qu'il fut l'un des participants au colloque d'Action française du 7 mai 2016, à Paris, « Je suis royaliste, pourquoi pas vous ? » LFAR

C'est, selon son habitude, à une fine analyse que Roland Hureaux se livre ici [Boulevard Voltaire - 22.03]. Nous n'avons pas plus que lui, ménagé nos critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, durant son quinquennat. Le moins que l'on puisse dire est que nous n'avons pas été de ses soutiens ou de ses partisans. Néanmoins, eu égard à la fonction de Chef de l'Etat que Sarkozy a exercée, notre avis est que Roland Hureaux a raison. Que son analyse est juste. Rappelons qu'il fut l'un des participants au colloque d'Action française du 7 mai 2016, à Paris, « Je suis royaliste, pourquoi pas vous ? » LFAR

Loin de nous l’idée d’approuver, après coup, l’action de Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat. Nous avons eu l’occasion, en son temps, de critiquer beaucoup de ses initiatives.

Il a tout de même eu le mérite de ne pas se répandre en repentances humiliantes pour la France et à ne pas mettre à l’encan notre patrimoine industriel, comme le fait l’actuel Président.

La guerre de Libye a été une des plus désastreuses qui soit par ses conséquences : diffusion de l’arsenal du dictateur libyen dans la moitié nord de l’Afrique, ouverture de la Méditerranée à l’immigration de masse. Sarkozy ne l’a, certes, pas décidée seul, mais il s’était assez mis en avant pour qu’on la mette à son débit.

Il reste que sa mise en garde à vue, même pour une affaire concernant la Libye, est quelque chose de profondément choquant.

Voilà, une fois de plus, le témoignage d’une grave perte de repères de notre appareil judicaire.

Le risque de fuite ou de disparition de preuves, qui aurait pu la justifier, était en l’occurrence nul, bien entendu.

La justification théorique sera sans doute l’égalité des justiciables devant la loi que certains secteurs de l’opinion ratifieront peut-être. Mais qui ne voit se profiler, derrière ce beau principe, la vieille envidia démocratica, qui pousse à se payer un ancien chef de l’État, lequel figurait sur l’inacceptable « mur des cons ».

Il faut aller plus loin. Nicolas Sarkozy a occupé pendant cinq ans une fonction sacrale : certes, le président de la République ne guérit plus les écrouelles comme jadis les rois, mais il a conservé le droit de grâce ; il dispose, depuis 1963, du droit exclusif d’actionner l’arme nucléaire. Il promulgue les lois et garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire. L’ancien Président est toujours membre du Conseil constitutionnel. Qu’il soit bon ou mauvais dans ce rôle, il est, pendant le temps de son mandat, l’autorité suprême de la nation. C’est, de toutes les façons, une charge écrasante. Tout cela mérite des égards. Il faut une certaine dose de vulgarité pour ne pas s’en rendre compte.

Les anthropologues (de Frazer à Girard) ont montré comment, dans les sociétés « premières », le roi a vocation soit à gouverner, soit à être mis à mort, pas toujours de manière symbolique, mais rien entre les deux. Sous la prétendue égalité, c’est pour cette deuxième option qu’ont opté les juges qui ont voulu l’humilier.

Mais il n’est pas nécessaire d’être anthropologue pour sentir ce genre de choses d’instinct. C’est ce qu’Orwell appelait la « décence commune » (common decency). Dans ce domaine comme dans d’autres, un juridisme borné et souvent mesquin a pris sa place. Il est bien des choses qui ne vont pas dans le royaume du Danemark.

La garde à vue de Sarkozy ne grandit pas notre Justice. •

Bachar al-Assad auprès de ses troupes dans la Ghouta orientale

Par Antoine de Lacoste

Les jours passent et l’étau de l’armée syrienne se resserre inexorablement sur les 20 000 combattants islamistes de la Ghouta orientale.

Après deux semaines de bombardements puis deux semaines d’assauts terrestres, les positions islamistes sont aujourd’hui coupées en trois, c'est-à-dire en autant de groupes islamistes.

Ces trois tendances ne s’aiment guère et se sont même violemment affrontées à de nombreuses reprises pour la suprématie de la Ghouta.

De cela les médias occidentaux ne parlent guère préférant, à l’unisson, dénoncer par une obligatoire litanie, « les crimes de l’armée de Bachar », comme si ce n’était pas l’armée syrienne ! On se demande à quoi sert la pluralité de la presse en France, tant celle-ci ne parle que d’une seule voix, avec les mêmes bilans non vérifiés de l’OSDH (Observatoire syrien des Droits de l’Homme), les mêmes slogans (Bachar, « l’homme qui tue son propre peuple ») et les mêmes indignations de circonstance.

Aujourd’hui, les trois groupes islamistes rivaux tiennent chacun leur ville : Douma pour l’armée de l’islam, soutenue par l’Arabie Saoudite, Arbine pour Faylak al-Rahmane, soutenue par le Qatar et Harasta pour le Front al-Nosra, que plus personne ne soutient.

Depuis cinq ans, ces groupes tenaient un territoire en continu qui a compté jusqu’à 15 000 km2. Aujourd’hui, ils se partagent à peine 50 km2. Le morcellement de ce territoire en trois parties, empêche maintenant toute alliance, même de circonstance, entre islamistes. Elle rend également vaine toute contre-attaque éventuelle.

L’issue est donc inéluctable.

Pour l’assaut final, les Russes ont fait venir des renforts : des Palestiniens favorables à Bachar, issus des camps de réfugiés, et des chiites afghans, rapatriés du front de Deir ez-Zor. Les Iraniens sont tenus à l’écart : ils sont trop autonomes, et les Russes ne veulent pas s’en embarrasser. Ils veulent garder la main pour d’éventuelles négociations suivies de redditions et d’évacuations qui éviteraient plusieurs jours de sanglants combats.

D’ailleurs, une dizaine de combattants d’Al-Nosra, se sont rendus avec leurs familles le 10 mars, et ont été, comme d’habitude, évacués vers la province d’Idleb, le grand fief islamiste, au Nord-Ouest de la Syrie.

Quant aux civils, ils sont toujours pris en otage par les islamistes. Plusieurs ont été tués ces derniers jours en tentant de s’enfuir et de forcer les barrages des combattants. D’autres sont passés et ont pu témoigner de leur quasi impossibilité de quitter la Ghouta, tant les tirs des snipers sont redoutables.

Le rétrécissement du territoire tenu par les islamistes, ne les empêche cependant pas d’envoyer quotidiennement des obus sur Damas. Une dizaine de morts sont à déplorer ces derniers jours.

Mais ce ne sont pas des « rebelles », alors cela n’intéresse pas nos médias. •

Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste dans notre catégorie Actualité Monde.

Marché aux esclaves noirs en Libye

Par

CHRONIQUE - Gilles-William Goldnadel évoque le racisme anti-blanc, dont très peu de médias ou d'associations osent parler. Selon lui, c'est ce tabou qui explique le silence médiatique autour du scandale d'abus sexuels révélé à Telford. Cette chronique [Figarovox,20.03] dit avec force et un courage certain un grand nombre de simples vérités ! LFAR

Le racisme antiblanc est le trou le plus noir de l'information comme de la réflexion. Si vous aimez la tranquillité, évitez donc de le nommer. Ou utilisez si possible une circonlocution. Essayez plutôt « détestation anti-occidentale ».

Vous éviterez ainsi le chromatisme gênant. On peut parler des noirs, davantage encore du racisme qui les frappe. Mais évoquer le blanc, sauf de manière négative, voilà qui est gênant. Et très inélégant. En parler le moins possible. J'ai connu une époque, pas très lointaine, où les organisations antiracistes autoproclamées contestaient l'existence même de l'aversion du blanc. Lorsqu'on la leur mettait juste dessous leurs yeux, elles la reconnaissaient du bout des lèvres pincées en alléguant le fait que seules des organisations « d'extrême droite » se souciaient de cette question très secondaire. Bref, une pirouette assez primaire. De nos jours, lorsque le temps est clair, certaines condescendent toutefois à se saisir de cas emblématiques, pourvu que le traitement soit discret et homéopathique.

L'actualité récente me permet, à travers deux exemples, l'un en creux, l'autre en plein, de faire sonder du doigt le trou noir maudit.

Prenez Mayotte. On a tout dit sur les dernières manifestations d'exaspération de la colère populaire des Mahorais à propos de l'immigration massive et invasive.

On a dit que cette colère était légitime. On a dit que cette immigration était insupportable pour la population autochtone. On a reconnu sans barguigner le lien entre immigration excessive, illégale et criminalité. On a convenu également qu'elle était facteur de misère sociale, médicale et d'appauvrissement. On a accepté sans pousser de hauts cris de questionner la légitimité du droit du sol. On a reconnu qu'il existait effectivement « des Français de papier » qui avaient indûment instrumentalisé le droit du sol français pour devenir nos concitoyens pour de pures questions d'opportunité financière. On a tout dit, sauf que les Mahorais qui se plaignaient légitimement mais parfois violemment seraient des racistes, des xénophobes ou des populistes extrémistes.

On voudra bien à présent se donner la peine de comparer le regard compréhensif et même empathique porté par le monde médiatique et politique à l'égard des Mahorais exaspérés avec celui qui embrasse, si l'on ose dire, la population métropolitaine qui, aujourd'hui majoritairement, considère l'immigration illégale et massive comme un facteur d'inquiétude majeure. Encore que les réactions de celle-ci soient infiniment plus calmes que celle de la population mahoraise, qui peut honnêtement nier que le jugement médiatique et politique soit dans le meilleur des cas condescendant et dans le pire haineux et méprisant ? Pour ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui explique cette différence de regard, je vais leur mettre crûment la réalité sous les yeux. La population française métropolitaine, à la différence des Comoriens musulmans de Mayotte, est majoritairement chrétienne, blanche et occidentale. Par conséquent plus facilement soupçonnable de racisme, précisément par un préjugé raciste insoupçonné et indicible.

Mais que j'ose nommer et que j'ai déjà expliqué par l'Histoire.

À présent, passons au second exemple explicite et extérieur à la France.

L'excellente revue National Geographic s'est livrée récemment à une autocritique en règle en examinant de quelle manière, au siècle dernier, elle était restée indifférente à la réalité et à la souffrance noires.

D'un siècle l'autre, d'un excès l'autre, et, parfois, d'une souffrance l'autre. Je ne crains pas en effet d'appliquer cette saine autocritique au présent et à la souffrance blanche que l'on cache, que l'on tait ou que l'on ne veut pas voir.

C'est ainsi que les exactions contre les fermiers blancs en Afrique australe font partie des territoires occultés de l'information. Au Zimbabwe, la quasi-totalité des fermiers blancs ont été expulsés. De très nombreux fermiers massacrés. L'ex-dictateur Mugabe, récemment déchu, refusait de répondre à un journaliste parce qu'il était blanc. C'est dans ces conditions que la revue Jeune Afrique (et non un journal occidental) a écrit : « Les abus et les erreurs commis par Londres, les colons britanniques et leurs descendants, pour beaucoup restés fidèles à Ian Smith, ont été nombreux. Mais en répliquant avec une politique aussi inconséquente, Mugabe aura surtout ajouté de la souffrance à l'injustice. » De la souffrance blanche. Selon la BBC, cette politique a détruit l'économie du Zimbabwe basée sur l'agriculture, qui est dans une situation catastrophique avec une hyperinflation et une réapparition du choléra.

Qui pourrait prétendre honnêtement que ce racisme-là a été condamné par la classe médiatique antiraciste ?

En République Sud-Africaine, la situation n'est aujourd'hui pas meilleure. De très rares articles dans la presse écrite française s'en saisissent pour décrire « le massacre oublié des fermiers blancs ». Les télévisions françaises s'en désintéressent complètement.

Plus indiscutable et plus récemment encore, le 22 février 2018, l'agence Reuter, dans une indifférence totale, annonçait que « dans un souci de soigner les divisions du passé, le président sud-africain fraîchement élu Cyrille Ramaphosa avait annoncé que l'expropriation de terres sans compensation était envisagée pour accélérer leur redistribution aux Sud-Africains noirs ».

Si les mots ont un sens, cette annonce aurait dû plonger tous les hommes de bonne volonté, sincèrement désireux d'harmonie entre les peuples, dans un état de consternation ou d'hébétude.

Si cette mauvaise décision est en effet menée à bien, elle tournera définitivement le dos à la politique de pardon et de réconciliation chère à Mandela et à Declercq. Elle signifiera la fin du pays « arc-en-ciel ». Plus désespérément encore, elle signifiera qu'un règlement politique pacifique basé sur la concorde et non le rapport de force est une chimère. Elle donnera raison aux pessimistes et aux cyniques.

Mais il y a peut-être encore pire: l'incroyable omerta qui couvre pour l'heure en France les crimes sexuels autour des filles blanches ayant été découverts dans la commune anglaise de Telford.

Près de mille jeunes filles ont fait l'objet de viols collectifs et de trafic de proxénétisme violent de la part d'hommes issus principalement de la communauté pakistanaise. L'affaire connue depuis plusieurs mois, vient de prendre désormais une dimension extravagante et met en cause la police et les médias.

À l'époque de « Balance ton porc », où les violences faites aux femmes font l'objet d'une attention obsessionnelle permanente, le silence qui entoure ce drame immonde prend un tour invraisemblablement obscène et scandaleux.

Je renvoie notamment aux articles du Birminghammail et du Mirror du 11 mars 2018 ainsi qu'à la note Wikipédia en français issue de la note anglaise qui vient d'être complétée: « Suite aux nouvelles révélations en mars 2018 dans le Sunday Mirror, la journaliste Johanna Williams du magazine Spiked, s'émeut que ce qui semble être le pire scandale d'abus sexuels sur des enfants de Grande-Bretagne ait reçu relativement peu de couverture et ne fasse pas la une de journaux tels que le Guardian ou le Times , alors que depuis plusieurs mois, le harcèlement des femmes est dénoncé comme par exemple par le mouvement Me Too dont elle dénonce l'hypocrisie et le silence assourdissant ». Comme de nombreux journalistes anglais le reconnaissent désormais, ces nouvelles révélations sont issues d'enquêtes du Daily Mirror et ont montré que l'étendue des abus était beaucoup plus vaste que ce qui avait été révélé auparavant.

« Comme dans les autres affaires similaires, les auteurs étaient très majoritairement d'origine pakistanaise et bangladaise et de religion musulmane. Par crainte d'être considérées comme racistes, les autorités ont longtemps refusé d'enquêter » (Steve Bird The Télégraph du 9 décembre 2017).

Pendant ce temps, les pseudo-antiracistes hystériques et les néo-féministes frénétiques à moralisme chromatiquement variable restent calmes.

La souffrance, quand elle est blanche, demeure une zone noire interdite de visite. •

Gilles-William Goldnadel est avocat et écrivain.

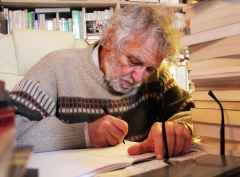

Pierre Debray aux Baux de Provence, en 1973

Vint-huit jours - du 8 février au 21 mars - nous ont occupés à publier - et pour nombre de nos lecteurs, à lire Une politique pour l'an 2000 de Pierre Debray, cette analyse de situation et cette réflexion prospective de haut niveau parue en 1985.

Vint-huit jours - du 8 février au 21 mars - nous ont occupés à publier - et pour nombre de nos lecteurs, à lire Une politique pour l'an 2000 de Pierre Debray, cette analyse de situation et cette réflexion prospective de haut niveau parue en 1985.

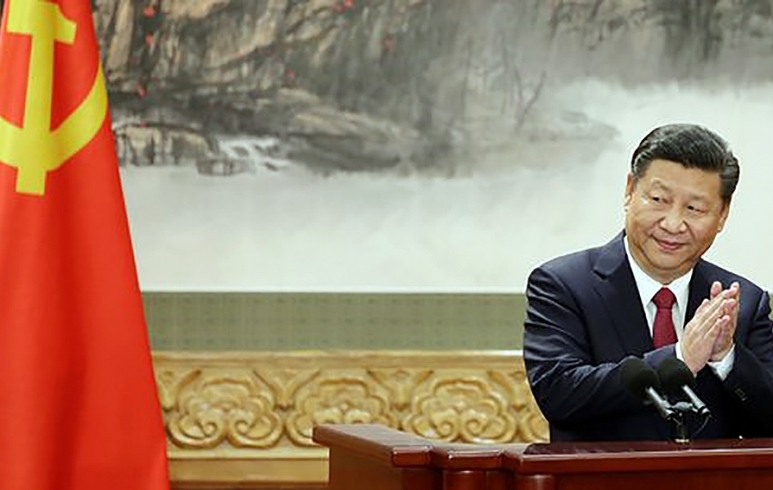

Xi Jinping, nouvel empereur de Chine ?

La langue française s'enrichit d'un néologisme porteur de sens. Et d'un sens politique qui en dit long sur l'évolution du monde. C'est le mot « démocrature ».

Il s'oppose à démocratie qui a rapport avec le camp du Bien, le nôtre. Il désigne des régimes qui n’ont que les apparences d'une démocratie. Ils en respectent les rites et les pratiques. Mais ils flirtent avec la dictature. Ce sont des régimes autoritaires. Ils confinent avec le pouvoir d'un seul. Un pouvoir personnel. Y en a-t-il jamais eu d'autre ? Ils organisent un certain culte de la personnalité. La liberté d'expression n'y est qu'apparente. Les grands médias appartiennent à l'État ou à quelques oligarques. La corruption y est courante jusqu'aux marches du Pouvoir. Parfois jusqu'en son sommet. Ces régimes dits « sulfureux » appartiennent au camp du mal. On parle avec eux, au besoin on coopère, parce qu'il le faut bien. Comme l'Allemagne qui confirme la construction de son gazoduc avec la Russie malgré l'état de tension. Il faut bien s'éclairer, se chauffer, faire sa cuisine et approvisionner les entreprises. Mais on le fait du bout des lèvres et du bout des doigts.

L'ennui est que ces régimes prolifèrent. Ils sont légion. Les démocraties paisibles, les États dits de droit se font rares. Sont-ils en voie de disparition ?

Il y a d'abord l'Afrique, comme il est (presque) naturel. Les tyranneaux s'y ébattent à peu près partout en liberté ou presque. Mais il faut y ajouter l'Amérique centrale et du Sud où dictatures, guérillas et pronunciamientos sont simplement de tradition. Une habitude. Et puis les monarchies pétrolières dans le Golfe. La démocratie n'y signifie rien. Cela fait déjà une bonne partie du monde. Mais par-dessus tout il y a la Russie et Vladimir Poutine, pour qui le mot « démocrature » a été expressément forgé. Peu importe qu'il soit porté aux nues par une large majorité de Russes pour avoir refait la grandeur de leur pays humilié. C'est qu'il tient l'opinion d'une main de fer. Et il y a la Chine. Elle vient de consacrer la présidence à vie de son grand dirigeant, Xi Jinping. Lui aussi afin qu'il dispose d'assez de temps pour refaire de la Chine une grande nation. C’est ce qu’il a lui-même expliqué, hier matin. Et puis il y a même les Etats-Unis dont l'autoritaire et imprévisible président nomme et limoge comme Staline au temps des purges.

Au temps de la république en Angleterre, en Hollande, à Venise, Gênes et autres lieux, Louis XIV disait : « Je montrerai qu'il reste encore un roi en Europe ».

Restera-t-il encore demain sur la planète beaucoup de démocraties à la mode de l'Europe de l'Ouest où elles semblent s'être comme réfugiées ? Peut-être mais ce n'est même pas sûr.

La France elle-même s'est dotée d'un président jupitérien qui décide de tout, restaure la verticalité du Pouvoir, rétablit les symboles monarchiques : le Louvre, Versailles, Chambord, hier l'Académie française ...

Quant à la liberté française des grands médias, faut-il en rire ? Ils appartiennent à neuf oligarques macroniens.

La corruption d'État propre aux démocratures ? Hier nous apprenions que l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy se trouvait en garde à vue dans l'affaire du financement de sa campagne électorale de 2007 par la Libye du colonel Kadhafi ...

Faut-il s'étonner ? Y eut-il jamais, hors d'une protection dynastique, de véritables démocraties ?

Les temps qui courent ne leur sont guère favorables. « Madame se meurt, Madame est morte » … C'est un peu cela. •

Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien ci-dessous

Discours de Pierre Debray aux Baux de Provence, en 1973

Nous avons achevé hier la publication de l'étude magistrale de Pierre Debray parue en novembre 1985, sous le titre Une politique pour l'an 2000. On s'y reportera avec profit en utilisant les vingt-six liens ci-dessous.

Nous avons achevé hier la publication de l'étude magistrale de Pierre Debray parue en novembre 1985, sous le titre Une politique pour l'an 2000. On s'y reportera avec profit en utilisant les vingt-six liens ci-dessous.

A l'issue de la parution de cette étude, Pierre Debray nous avait encore donné un entretien complémentaire et conclusif.

Nous l'avons publié en deux parties, c'est à dire hier mardi et aujourd'hui mercredi. LFAR

par Gérard Leclerc

Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté hier un plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Dans ce plan, Internet est l’objet d’une vigilance particulière, parce qu’il est le lieu d’une extraordinaire charge de haine. Le racisme et l’antisémitisme ne sont pas les seuls motifs d’échanges injurieux et d’insultes grossières. Pardon de plaider pour ma paroisse, mais il m’arrive fréquemment de tomber aussi sur des attaques en règle contre le christianisme, les prêtres particulièrement assimilés à la catégorie pédophile. Ce n’est pas pour autant que je réclame un plan équivalent à celui du Premier ministre pour lutter contre la christianophobie ou la catholicophobie d’autant que je me méfie un peu de ce que Philippe Muray appelait la chasse aux phobes. Il est extrêmement difficile de trouver une bonne mesure pour combattre tous les excès et surtout un climat général qui porte à la surenchère verbale et à la disqualification morale de l’adversaire.

Je me méfie aussi par ailleurs de ce qu’Orwell appelait la police de la pensée, avec des procédures juridiques et étatiques dures. Il est vrai qu’elles sont parfois indispensables, lorsque la haine franchit un certain degré et devient un réel danger social. Mais il me semble aussi qu’il y aurait lieu de procéder à une sorte d’examen collectif sur une pareille propension à l’agressivité. C’est comme si un virus plus redoutable que tous les autres s’était répandu sur internet. J’observe ces ravages jusque dans les échanges qui, par nature, devraient être les plus modérés. Arrivé à un certain point, c’est comme si c’était plus fort que soi : l’invective jaillit du clavier comme un réflexe irrépressible.

Faudrait-il donc retrouver toutes les vertus de la courtoisie et de l’amabilité ? Il est vrai que la courtoisie n’a pas bonne presse en ce moment, dans certains milieux féministes. On l’accuse de cacher une forme de sexisme bienveillant, comme l’écrit Metin Arditi dans La Croix d’hier. Il s’agirait de : « garder la femme en état d’infériorité au moyen d’arguments doucereux ». J’avoue alors mon embarras, mais il ne me fera pas renoncer aux règles qui sont pour moi innées, non-écrites de la politesse, et qui permettent outre le respect de l’autre, celui de soi-même. •