À l'occasion de la publication du dernier ouvrage du docteur ès Lettres et agrégé de philosophie Philippe Granarolo, intitulé En chemin avec Nietzsche, Rémi Hugues nous propose une suite de huit articles « Nietzsche par temps bleu ». Il s'agit de tenter de nous faire découvrir ou redécouvrir l'essence de la pensée de l'auteur de Naissance de la tragédie. Nous avons suivi ce chemin au fil des derniers jours. Il se clôturera demain lundi.. Bonne lecture ! LFAR

À l'occasion de la publication du dernier ouvrage du docteur ès Lettres et agrégé de philosophie Philippe Granarolo, intitulé En chemin avec Nietzsche, Rémi Hugues nous propose une suite de huit articles « Nietzsche par temps bleu ». Il s'agit de tenter de nous faire découvrir ou redécouvrir l'essence de la pensée de l'auteur de Naissance de la tragédie. Nous avons suivi ce chemin au fil des derniers jours. Il se clôturera demain lundi.. Bonne lecture ! LFAR

La duperie des Lumières

Si donc Nietzsche ne peut pas être à proprement parler rangé dans la catégorie des philosophes modernistes, il a été néanmoins abusé par les mensonges des Lumières. À deux reprises – pages 78-9 et 182-3 – notre auteur, à partir des réflexions de Nietzsche, écrit : « Prisonnier dʼun espace ethnique et dʼune chronologie mythologique qui bornaient étroitement son regard, lʼhomme des sociétés traditionnelles, même sʼil bénéficiait grâce à ces frontières dʼune force et dʼune unité de style, ne pouvait quʼêtre un animal grégaire, et pouvait difficilement éviter de chercher en dehors ou au-dessus du monde sensible lʼéternité dont il avait soif. »

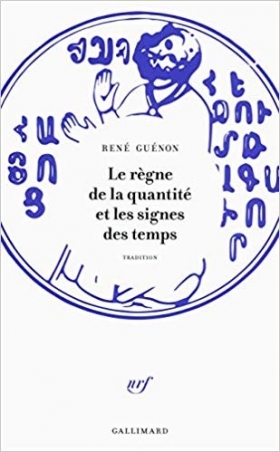

René Guénon contestait cette vision des choses chère aux modernes dans Le Règne de la Quantité. Il y affirme en effet : « alors quʼon vente la rapidité et la facilité croissantes des communications entre les pays les plus éloignés, grâce aux inventions de lʼindustrie moderne, on apporte en même temps tous les obstacles possibles à la liberté de ces communications, si bien quʼil est souvent pratiquement impossible de passer dʼun pays à lʼautre, et quʼen tout cas cela est devenu beaucoup plus difficile quʼau temps où il nʼexistait aucun moyen mécanique de transport. »[1] Les élites sacerdotales, les dynasties princières et certains ordres de compagnonnage étaient, si lʼon nous permet ce terme hypermoderne, « multiculturels ».

René Guénon contestait cette vision des choses chère aux modernes dans Le Règne de la Quantité. Il y affirme en effet : « alors quʼon vente la rapidité et la facilité croissantes des communications entre les pays les plus éloignés, grâce aux inventions de lʼindustrie moderne, on apporte en même temps tous les obstacles possibles à la liberté de ces communications, si bien quʼil est souvent pratiquement impossible de passer dʼun pays à lʼautre, et quʼen tout cas cela est devenu beaucoup plus difficile quʼau temps où il nʼexistait aucun moyen mécanique de transport. »[1] Les élites sacerdotales, les dynasties princières et certains ordres de compagnonnage étaient, si lʼon nous permet ce terme hypermoderne, « multiculturels ».

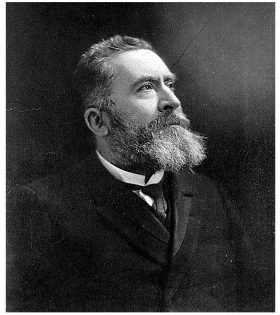

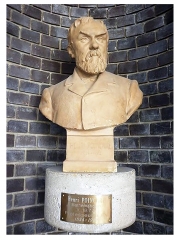

La modernité, en dépit de lʼeffort quʼelle poursuit pour obtenir lʼunité par la force des opinions et des faits, tend au morcellement, à la diversité, comme le fit observer Charles Maurras dans son éditorial de LʼAction Française du 2 août 1914 : « Lʼhistoire mieux interrogée aurait dû prévenir M. Jaurès (Photo) et les socialistes qui le subissaient tous quʼils tournaient le dos à leur siècle. Lʼévolution, comme ils disent, ne va pas à lʼunité, mais bien à la diversité. […] Cette diversification croissante emporte des risques de guerre croissants. »

La modernité, en dépit de lʼeffort quʼelle poursuit pour obtenir lʼunité par la force des opinions et des faits, tend au morcellement, à la diversité, comme le fit observer Charles Maurras dans son éditorial de LʼAction Française du 2 août 1914 : « Lʼhistoire mieux interrogée aurait dû prévenir M. Jaurès (Photo) et les socialistes qui le subissaient tous quʼils tournaient le dos à leur siècle. Lʼévolution, comme ils disent, ne va pas à lʼunité, mais bien à la diversité. […] Cette diversification croissante emporte des risques de guerre croissants. »

Le scepticisme chrétien, de Maurras à Granarolo

Il y a entre ce dernier et Granarolo, outre leurs liens très forts avec le sud de la France, un point commun : une absence de foi teintée de catholicité, un agnosticisme méthodologique qui se laisse imprégner par un attachement à la culture primordiale, celle de leur milieu dʼorigine.

En atteste le point suivant : après avoir distingué deux christianismes, celui de la faute et celui de lʼenfant, notre auteur reconnaît quʼil se sent lié à ce second christianisme. Son athéisme nietzschéen ne lʼempêche pas dʼexprimer une forme dʼadhésion à un certain christianisme. Celui de Jeanne dʼArc plutôt que celui des clercs qui ont approuvé la mise à mort de la « Pucelle ».

Cette dichotomie renvoie à celle dʼHonoré de Balzac, qui dit : « Politiquement, je suis de la religion catholique, je suis du côté de Bossuet et je ne dévierai jamais. Devant Dieu, je suis de la religion de saint Jean, de lʼÉglise mystique, la seule qui ait conservé la vraie doctrine. »[2]

Cette dichotomie renvoie à celle dʼHonoré de Balzac, qui dit : « Politiquement, je suis de la religion catholique, je suis du côté de Bossuet et je ne dévierai jamais. Devant Dieu, je suis de la religion de saint Jean, de lʼÉglise mystique, la seule qui ait conservé la vraie doctrine. »[2]

Nous constatons ainsi quʼil y a chez notre auteur une tension entre une rationalité cartésienne imposée par lʼaxiome « le surnaturel ne relève pas du pensable », et une inclination à aborder des thèmes typiquement religieux, comme lʼapocalypse, ou à avoir recours à des connotations au contenu implicitement religieux.

Le cas le plus emblématique est celui où lʼanthropologie héritée de Darwin, qui assimile lʼhomme à cette masse dʼatomes que sont les végétaux et les animaux, est dʼun coup jetée aux orties, sans ménagement aucun : commentant le livre IV de Physique dʼAristote, Granarolo admet quʼ « il ne peut y avoir du temps sans lʼâme » et surtout que « lʼhomme possède en lui une part dʼéternité » (p. 122). Mais plutôt que de voir en ceci lʼeffet de lʼexistence de Dieu, il en fait la cause du malheur de lʼhumanité – de sa conscience malheureuse pour reprendre Hegel – lorsquʼil affirme que « cette part est la cause de notre détresse. » (p. 222)

Ce pessimisme fondamental de lʼauteur, qui considère page 223 la puissance de lʼhomme comme une pure négativité, devrait être tempéré par la thèse du maître de la scolastique saint Thomas dʼAquin selon laquelle lʼhomme, sʼil transforme cette puissance en faculté créatrice, peut atteindre le bonheur. Lʼart est pour lʼhomme le moyen du bonheur dans lʼici-bas, dans la mesure où il sʼinscrit dans une démarche appelée Imago Dei – imitation du Créateur –, lequel est lʼartiste par excellence, en tant que créateur de toute la beauté du monde.

Ce pessimisme fondamental de lʼauteur, qui considère page 223 la puissance de lʼhomme comme une pure négativité, devrait être tempéré par la thèse du maître de la scolastique saint Thomas dʼAquin selon laquelle lʼhomme, sʼil transforme cette puissance en faculté créatrice, peut atteindre le bonheur. Lʼart est pour lʼhomme le moyen du bonheur dans lʼici-bas, dans la mesure où il sʼinscrit dans une démarche appelée Imago Dei – imitation du Créateur –, lequel est lʼartiste par excellence, en tant que créateur de toute la beauté du monde.

Art et bonheur

Lʼart est une vertu opérative qui consiste en la production du Beau, entendu comme le modèle dʼun ordre reconquis. Lʼordre, explique Thomas dʼAquin dans Commentaire aux Noms divins, est avec la proportion qualité de la beauté du cosmos.

Le Cosmos a, lʼon dit, pour créateur le divin ouvrier, Dieu ; il est donc ouvrage du Créateur, monumentale symphonie de la beauté, laquelle est une propriété transcendantale de lʼÊtre.

Il nʼest aucunement à cet égard incohérent de définir Dieu à la fois comme unité au-delà de lʼêtre, suivant les enseignements de Plotin, et comme cause exemplaire et plénitude de lʼêtre, à la suite de Thomas dʼAquin. Dans les deux cas, en raison de lʼidentité du vrai, du beau et du bien, Dieu est forcément supersubstantiale pulchrum, ou « Beau suprasubstantiel », ce qui signifie quʼil est primordialement, on lʼa vu, créateur de beauté dans le monde. (À suivre) ■

[1] Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, Paris, Gallimard, 1945, p. 143.

[2] Cité par Paul Le Cour, LʼÉvangile ésotérique de saint Jean, Paris, Dervy, 2002, p. 161. À ce propos, il y a un travail dʼanalyse littéraire à mener : le choix de Guy de Maupassant de donner aux deux frères rivaux de son roman Pierre et Jean le nom des deux Églises distinguées par le chef de la littérature française de son époque résulte-t-il de lʼinfluence de ce dernier et de la connaissance de sa dichotomie ?

A lire de Rémi Hugues Mai 68 contre lui-même ...

(Cliquer sur l'image)

Ce sont des dizaines de messes pour Louis XVI qui ont été dites en France et à l'étranger autour du 21 janvier.

Ce sont des dizaines de messes pour Louis XVI qui ont été dites en France et à l'étranger autour du 21 janvier.

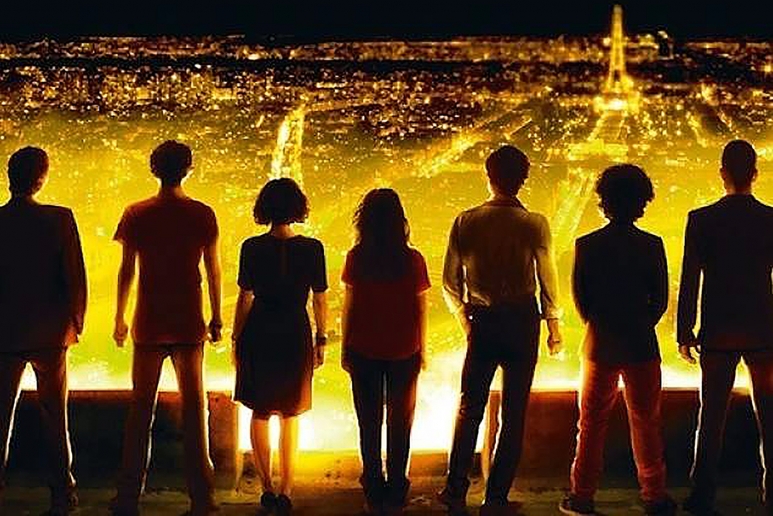

À qui fait-il penser, alors ? À Action directe, par l'effusion de sang gratuite, les meurtres sans états d'âme de gens qui sont, certes, des cibles politiquement identifiées, mais aussi des quidams qui avaient le simple malheur de se trouver là où qui, par leur métier, sont des symboles sociaux insupportables à l'Ultragauche (des vigiles, forcément chiens de garde du Capital). En fait, regardant le film, j'ai songé à deux sectes : l'une, bouffonne, farfelue et fantasmagorique, c'est la cohorte des Yams (Y'en a marre !) dans l'assez médiocre film La vengeance d'une blonde de Jeannot Szwarc ; l'autre beaucoup plus sérieux, inquiétant et ancré dans la réalité, le groupe de Tarnac, accusé d'avoir saboté des caténaires de chemins de fer. Son fondateur et gourou, Julien Coupat est issu d'une famille très bourgeoise et diplômé de grandes écoles mais il a développé une sorte d'utopie alternative anticapitaliste, nihiliste, anarchisante dans un phalanstère corrézien.

À qui fait-il penser, alors ? À Action directe, par l'effusion de sang gratuite, les meurtres sans états d'âme de gens qui sont, certes, des cibles politiquement identifiées, mais aussi des quidams qui avaient le simple malheur de se trouver là où qui, par leur métier, sont des symboles sociaux insupportables à l'Ultragauche (des vigiles, forcément chiens de garde du Capital). En fait, regardant le film, j'ai songé à deux sectes : l'une, bouffonne, farfelue et fantasmagorique, c'est la cohorte des Yams (Y'en a marre !) dans l'assez médiocre film La vengeance d'une blonde de Jeannot Szwarc ; l'autre beaucoup plus sérieux, inquiétant et ancré dans la réalité, le groupe de Tarnac, accusé d'avoir saboté des caténaires de chemins de fer. Son fondateur et gourou, Julien Coupat est issu d'une famille très bourgeoise et diplômé de grandes écoles mais il a développé une sorte d'utopie alternative anticapitaliste, nihiliste, anarchisante dans un phalanstère corrézien. Donc un ramassis de petites crapules idéalistes, après avoir fait de drôles de coups, se retranche dans l'étrange structure d'un grand magasin ; c'est, en fait, la carcasse de La Samaritaine, sur les quais de Seine qui est en train d'être réhabilitée pour devenir hôtel et centre commercial de luxe (pauvres enfants, vous n'avez pas deviné, donc, que c'est toujours l'argent qui gagne ?). On se demande à la fois pourquoi l'idée farfelue est venue aux anarchistes de se réfugier là et surtout comment ils ont pu si vite être repérés par la police (ou alors ils faut métaphoriser un maximum et conclure que la Révolte est toujours acculée aux dernières limites par la Réaction, quoi qu'elle fasse).

Donc un ramassis de petites crapules idéalistes, après avoir fait de drôles de coups, se retranche dans l'étrange structure d'un grand magasin ; c'est, en fait, la carcasse de La Samaritaine, sur les quais de Seine qui est en train d'être réhabilitée pour devenir hôtel et centre commercial de luxe (pauvres enfants, vous n'avez pas deviné, donc, que c'est toujours l'argent qui gagne ?). On se demande à la fois pourquoi l'idée farfelue est venue aux anarchistes de se réfugier là et surtout comment ils ont pu si vite être repérés par la police (ou alors ils faut métaphoriser un maximum et conclure que la Révolte est toujours acculée aux dernières limites par la Réaction, quoi qu'elle fasse). Toujours est-il que dans le temple consumériste à la fois détesté et adulé par nos jeunes gens (excellent moment où l'un des terroristes, forcément révolté, se retrouve face à face avec un mannequin exactement habillé comme lui, Nike, Docker et Adidas : on n'échappe pas à la connerie de son époque, finalement).

Toujours est-il que dans le temple consumériste à la fois détesté et adulé par nos jeunes gens (excellent moment où l'un des terroristes, forcément révolté, se retrouve face à face avec un mannequin exactement habillé comme lui, Nike, Docker et Adidas : on n'échappe pas à la connerie de son époque, finalement). Deux heures presque un quart pour montrer ça ? Pourquoi Pas ? Bertrand Bonnello n'est pas tout à fait un cinéaste manchot et il sait très honnêtement monter un film assez prenant, tout au moins au début : ainsi le cheminement des terroristes qui, dans le métro, dans les rues, se croisent, se frôlent, se retrouvent et se séparent pour placer leurs engins de mort est-il extrêmement bien filmé ; et le silence sur leurs absurdes criminelles motivations est aussi bien venu : comment, à dire vrai, expliquer la folie anarchiste ? Mais une fois les bombes posées, les attentats commis, le réalisateur reste un peu coi et tire à la ligne...

Deux heures presque un quart pour montrer ça ? Pourquoi Pas ? Bertrand Bonnello n'est pas tout à fait un cinéaste manchot et il sait très honnêtement monter un film assez prenant, tout au moins au début : ainsi le cheminement des terroristes qui, dans le métro, dans les rues, se croisent, se frôlent, se retrouvent et se séparent pour placer leurs engins de mort est-il extrêmement bien filmé ; et le silence sur leurs absurdes criminelles motivations est aussi bien venu : comment, à dire vrai, expliquer la folie anarchiste ? Mais une fois les bombes posées, les attentats commis, le réalisateur reste un peu coi et tire à la ligne...

À l'occasion de la publication du dernier ouvrage du docteur ès Lettres et agrégé de philosophie Philippe Granarolo, intitulé

À l'occasion de la publication du dernier ouvrage du docteur ès Lettres et agrégé de philosophie Philippe Granarolo, intitulé

René Guénon contestait cette vision des choses chère aux modernes dans Le Règne de la Quantité. Il y affirme en effet : « alors quʼon vente la rapidité et la facilité croissantes des communications entre les pays les plus éloignés, grâce aux inventions de lʼindustrie moderne, on apporte en même temps tous les obstacles possibles à la liberté de ces communications, si bien quʼil est souvent pratiquement impossible de passer dʼun pays à lʼautre, et quʼen tout cas cela est devenu beaucoup plus difficile quʼau temps où il nʼexistait aucun moyen mécanique de transport. »

René Guénon contestait cette vision des choses chère aux modernes dans Le Règne de la Quantité. Il y affirme en effet : « alors quʼon vente la rapidité et la facilité croissantes des communications entre les pays les plus éloignés, grâce aux inventions de lʼindustrie moderne, on apporte en même temps tous les obstacles possibles à la liberté de ces communications, si bien quʼil est souvent pratiquement impossible de passer dʼun pays à lʼautre, et quʼen tout cas cela est devenu beaucoup plus difficile quʼau temps où il nʼexistait aucun moyen mécanique de transport. » La modernité, en dépit de lʼeffort quʼelle poursuit pour obtenir lʼunité par la force des opinions et des faits, tend au morcellement, à la diversité, comme le fit observer Charles Maurras dans son éditorial de LʼAction Française du 2 août 1914 : « Lʼhistoire mieux interrogée aurait dû prévenir M. Jaurès (Photo) et les socialistes qui le subissaient tous quʼils tournaient le dos à leur siècle. Lʼévolution, comme ils disent, ne va pas à lʼunité, mais bien à la diversité. […] Cette diversification croissante emporte des risques de guerre croissants. »

La modernité, en dépit de lʼeffort quʼelle poursuit pour obtenir lʼunité par la force des opinions et des faits, tend au morcellement, à la diversité, comme le fit observer Charles Maurras dans son éditorial de LʼAction Française du 2 août 1914 : « Lʼhistoire mieux interrogée aurait dû prévenir M. Jaurès (Photo) et les socialistes qui le subissaient tous quʼils tournaient le dos à leur siècle. Lʼévolution, comme ils disent, ne va pas à lʼunité, mais bien à la diversité. […] Cette diversification croissante emporte des risques de guerre croissants. »  Cette dichotomie renvoie à celle dʼHonoré de Balzac, qui dit : « Politiquement, je suis de la religion catholique, je suis du côté de Bossuet et je ne dévierai jamais. Devant Dieu, je suis de la religion de saint Jean, de lʼÉglise mystique, la seule qui ait conservé la vraie doctrine. »

Cette dichotomie renvoie à celle dʼHonoré de Balzac, qui dit : « Politiquement, je suis de la religion catholique, je suis du côté de Bossuet et je ne dévierai jamais. Devant Dieu, je suis de la religion de saint Jean, de lʼÉglise mystique, la seule qui ait conservé la vraie doctrine. » Ce pessimisme fondamental de lʼauteur, qui considère page 223 la puissance de lʼhomme comme une pure négativité, devrait être tempéré par la thèse du maître de la scolastique saint Thomas dʼAquin selon laquelle lʼhomme, sʼil transforme cette puissance en faculté créatrice, peut atteindre le bonheur. Lʼart est pour lʼhomme le moyen du bonheur dans lʼici-bas, dans la mesure où il sʼinscrit dans une démarche appelée Imago Dei – imitation du Créateur –, lequel est lʼartiste par excellence, en tant que créateur de toute la beauté du monde.

Ce pessimisme fondamental de lʼauteur, qui considère page 223 la puissance de lʼhomme comme une pure négativité, devrait être tempéré par la thèse du maître de la scolastique saint Thomas dʼAquin selon laquelle lʼhomme, sʼil transforme cette puissance en faculté créatrice, peut atteindre le bonheur. Lʼart est pour lʼhomme le moyen du bonheur dans lʼici-bas, dans la mesure où il sʼinscrit dans une démarche appelée Imago Dei – imitation du Créateur –, lequel est lʼartiste par excellence, en tant que créateur de toute la beauté du monde.

Philippe Muray avait dit en parlant d'eux qu'ils ne dérapaient jamais puisqu'ils étaient la glace. La glace a fondu et les a engloutis. On se souvient de

Philippe Muray avait dit en parlant d'eux qu'ils ne dérapaient jamais puisqu'ils étaient la glace. La glace a fondu et les a engloutis. On se souvient de  Déjà, les milices LGBT se ruent sur les malfaisants de la «Ligue du LOL».

Déjà, les milices LGBT se ruent sur les malfaisants de la «Ligue du LOL».

Pour moi, Colette, c’était un auteur de dictées… de longues phrases avec un vocabulaire choisi pour faire transpirer le blé en herbe dans les collèges. J’ai d’ailleurs aimé revoir dans le film ces cahiers d’écoliers et ces belles pages d’écriture avec des pleins et des déliés… (que je n’ai, personnellement, jamais su reproduire).

Pour moi, Colette, c’était un auteur de dictées… de longues phrases avec un vocabulaire choisi pour faire transpirer le blé en herbe dans les collèges. J’ai d’ailleurs aimé revoir dans le film ces cahiers d’écoliers et ces belles pages d’écriture avec des pleins et des déliés… (que je n’ai, personnellement, jamais su reproduire). enfants, ni un personnage du Club des Cinq d’Enid Blyton. Le scénario porte précisément, et seulement, sur la petite quinzaine d’années où c’est son mari (le premier de 1893 à 1906), Henry Gauthier-Villars dit Willy, qui les signe… Comme quoi l’on peut être bisexuelle et femme soumise…

enfants, ni un personnage du Club des Cinq d’Enid Blyton. Le scénario porte précisément, et seulement, sur la petite quinzaine d’années où c’est son mari (le premier de 1893 à 1906), Henry Gauthier-Villars dit Willy, qui les signe… Comme quoi l’on peut être bisexuelle et femme soumise…

Or dans Humain, trop humain il envisage cette funeste fin pour mieux lʼéviter, quand il écrit que « cʼest justement parce que nous pouvons envisager cette perspective que nous serons peut-être en état de parer à un tel aboutissement de lʼavenir » (cité pp. 211-2).

Or dans Humain, trop humain il envisage cette funeste fin pour mieux lʼéviter, quand il écrit que « cʼest justement parce que nous pouvons envisager cette perspective que nous serons peut-être en état de parer à un tel aboutissement de lʼavenir » (cité pp. 211-2). Cet avenir radieux qui lʼenchante, cet âge de la culture fort désirable, ressemble beaucoup à lʼunivers imaginé par Thomas More dans Utopia (1516), lequel inspira lʼEldorado, où des fontaines sourd un délicieux sirop et où le sol regorge dʼor et de moult autres pierres précieuses. Ce pays du luxe et de lʼabondance a été imaginé par Voltaire dans Candide (1759).

Cet avenir radieux qui lʼenchante, cet âge de la culture fort désirable, ressemble beaucoup à lʼunivers imaginé par Thomas More dans Utopia (1516), lequel inspira lʼEldorado, où des fontaines sourd un délicieux sirop et où le sol regorge dʼor et de moult autres pierres précieuses. Ce pays du luxe et de lʼabondance a été imaginé par Voltaire dans Candide (1759). Nietzsche était justement un grand admirateur de Voltaire, à qui il dédia Humain, trop humain. Cet extrait dʼAurore (fragment posthume) est une profession de foi nietzschéenne en faveur de la pensée progressiste, que Voltaire découvrit durant ses années dʼexil en Angleterre, auprès des Henri Bolingbroke, John Locke (Photo), Alexander Pope et Jonathan Swift, et quʼil exprima dans Le Mondain (1736) :

Nietzsche était justement un grand admirateur de Voltaire, à qui il dédia Humain, trop humain. Cet extrait dʼAurore (fragment posthume) est une profession de foi nietzschéenne en faveur de la pensée progressiste, que Voltaire découvrit durant ses années dʼexil en Angleterre, auprès des Henri Bolingbroke, John Locke (Photo), Alexander Pope et Jonathan Swift, et quʼil exprima dans Le Mondain (1736) : Quand le rappeur MHD claironne dans La puissance quʼil nʼa « jamais connu la défaite de son existence », il est quelque peu nietzschéen sans le savoir. Outre le rap, le cinéma, qui a célébré sa pensée par le truchement de lʼun de ses géants, Stanley Kubrick, dont les 2001, lʼOdysée de lʼespace et Eyes Wide Shot sont des films éminemment nietzschéens. Et en France, le film Lʼéternel retour de Jean Delannoy (1943), qui est une adaptation du mythe de Tristan et Iseult, sʼinspire de lʼœuvre de Nietzche, comme lʼa admis Jean Cocteau. Enfin, dans le domaine littéraire, la science-fiction : les grands auteurs du genre font lʼobjet dʼun formidable name dropping de la part de Granarolo, qui donne à son lecteur une profusion dʼidées de romans à dévorer.

Quand le rappeur MHD claironne dans La puissance quʼil nʼa « jamais connu la défaite de son existence », il est quelque peu nietzschéen sans le savoir. Outre le rap, le cinéma, qui a célébré sa pensée par le truchement de lʼun de ses géants, Stanley Kubrick, dont les 2001, lʼOdysée de lʼespace et Eyes Wide Shot sont des films éminemment nietzschéens. Et en France, le film Lʼéternel retour de Jean Delannoy (1943), qui est une adaptation du mythe de Tristan et Iseult, sʼinspire de lʼœuvre de Nietzche, comme lʼa admis Jean Cocteau. Enfin, dans le domaine littéraire, la science-fiction : les grands auteurs du genre font lʼobjet dʼun formidable name dropping de la part de Granarolo, qui donne à son lecteur une profusion dʼidées de romans à dévorer.

« La France est un des rares pays européens à avoir un solde démographique naturel positif, ce qui rend le système par répartition viable. ». Certes, notre situation démographique est meilleure que la très grande majorité des pays européens, mais les dernières années sont beaucoup moins convaincantes avec un taux de fécondité qui, en la moitié d’une décennie, est passé de 2,03 enfants par femme en âge de procréer à 1,87 l’an dernier, cela alors que, pour assurer un renouvellement convenable et « instantané » de la population française, il faudrait un taux de 2,1. Cette baisse inquiétante est la conséquence des politiques (si peu) familiales des gouvernements Fillon et Ayrault-Valls qui, là encore pour des raisons purement comptables (et idéologiques ?) ont, pour l’un, supprimé des avantages concédés jadis aux mères de trois enfants et plus, et pour les autres, rompu l’égalité des familles devant le quotient familial, en la nuançant par des considérations de revenus au détriment des classes moyennes aisées. Or, toucher à la politique familiale en oubliant les particularités de celle-ci qui en font une dentelle complexe et éminemment réactive à ces « détricotages » gouvernementaux, c’est fragiliser, en vain d’ailleurs pour les finances de l’Etat, les équilibres démographiques et risquer d’entamer, non le désir d’enfants (qui est de 2,3 en France selon les principales études sur le sujet), mais la réalisation concrète de ce désir. Il ne suffira d’ailleurs pas non plus de revenir en arrière, le mal étant fait, mais de refonder une stratégie démographique et nataliste pour le long terme, stratégie qui ne devra pas s’empêcher de réfléchir à une forme de « salaire maternel » ou « familial », selon des modalités à discuter et suivant les particularités des couples et de leurs évolutions possibles. Mais la République, qui raisonne selon un calendrier électoral qui n’est pas « le temps des générations », peut-elle engager vraiment cette nécessaire politique de long terme ? Personnellement, je continue d’en douter, et les valses-hésitations des derniers quinquennats ont tendance à légitimer et renforcer mon doute…

« La France est un des rares pays européens à avoir un solde démographique naturel positif, ce qui rend le système par répartition viable. ». Certes, notre situation démographique est meilleure que la très grande majorité des pays européens, mais les dernières années sont beaucoup moins convaincantes avec un taux de fécondité qui, en la moitié d’une décennie, est passé de 2,03 enfants par femme en âge de procréer à 1,87 l’an dernier, cela alors que, pour assurer un renouvellement convenable et « instantané » de la population française, il faudrait un taux de 2,1. Cette baisse inquiétante est la conséquence des politiques (si peu) familiales des gouvernements Fillon et Ayrault-Valls qui, là encore pour des raisons purement comptables (et idéologiques ?) ont, pour l’un, supprimé des avantages concédés jadis aux mères de trois enfants et plus, et pour les autres, rompu l’égalité des familles devant le quotient familial, en la nuançant par des considérations de revenus au détriment des classes moyennes aisées. Or, toucher à la politique familiale en oubliant les particularités de celle-ci qui en font une dentelle complexe et éminemment réactive à ces « détricotages » gouvernementaux, c’est fragiliser, en vain d’ailleurs pour les finances de l’Etat, les équilibres démographiques et risquer d’entamer, non le désir d’enfants (qui est de 2,3 en France selon les principales études sur le sujet), mais la réalisation concrète de ce désir. Il ne suffira d’ailleurs pas non plus de revenir en arrière, le mal étant fait, mais de refonder une stratégie démographique et nataliste pour le long terme, stratégie qui ne devra pas s’empêcher de réfléchir à une forme de « salaire maternel » ou « familial », selon des modalités à discuter et suivant les particularités des couples et de leurs évolutions possibles. Mais la République, qui raisonne selon un calendrier électoral qui n’est pas « le temps des générations », peut-elle engager vraiment cette nécessaire politique de long terme ? Personnellement, je continue d’en douter, et les valses-hésitations des derniers quinquennats ont tendance à légitimer et renforcer mon doute… « La politique de la France ne se fait pas à la Corbeille », affirmait haut et fort le général de Gaulle qui signifiait ainsi que l’Etat n’avait rien à devoir au monde de l’Argent et à ses « valeurs ». Une véritable stratégie d’Etat contre le chômage doit repenser le rapport de notre société à la mondialisation, à l’environnement, à l’économie : il ne s’agit pas de nier ce qui est, mais d’orienter différemment l’économie, en particulier par un aménagement du territoire fondé sur le « redéploiement rural » ; par une meilleure préservation de l’outil industriel et par une valorisation intelligente de nos patrimoines historique, littéraire, gastronomique ; par une formation mieux organisée et plus enracinée dans le tissu socio-professionnel local ; par un soutien plus affirmé aux modes d’agriculture et de pisciculture respectueux des équilibres naturels et de la qualité alimentaire, modes de production nécessitant une main-d’œuvre plus nombreuse et l’organisation de circuits courts de distribution ; etc.

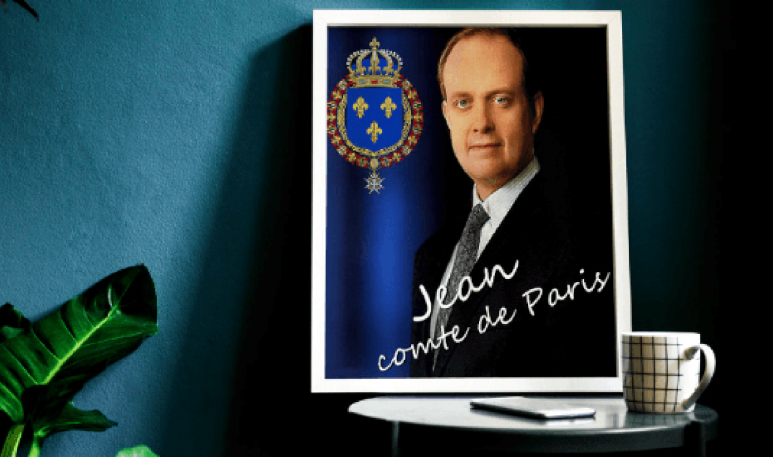

« La politique de la France ne se fait pas à la Corbeille », affirmait haut et fort le général de Gaulle qui signifiait ainsi que l’Etat n’avait rien à devoir au monde de l’Argent et à ses « valeurs ». Une véritable stratégie d’Etat contre le chômage doit repenser le rapport de notre société à la mondialisation, à l’environnement, à l’économie : il ne s’agit pas de nier ce qui est, mais d’orienter différemment l’économie, en particulier par un aménagement du territoire fondé sur le « redéploiement rural » ; par une meilleure préservation de l’outil industriel et par une valorisation intelligente de nos patrimoines historique, littéraire, gastronomique ; par une formation mieux organisée et plus enracinée dans le tissu socio-professionnel local ; par un soutien plus affirmé aux modes d’agriculture et de pisciculture respectueux des équilibres naturels et de la qualité alimentaire, modes de production nécessitant une main-d’œuvre plus nombreuse et l’organisation de circuits courts de distribution ; etc. Ce ne sont pas les idées et les propositions pour faire reculer le chômage qui manquent, mais bien la volonté politique et l’Etat capable d’assumer cette politique et de la valoriser, y compris par rapport à la mondialisation et à la concurrence inéquitable des grands réseaux multinationaux de production et de distribution : mais si, depuis quarante ans, la République ne veut pas sortir de son modèle économique, sans doute faut-il, alors, se résoudre à changer de régime. Une Monarchie royale inscrivant son être et son devenir dans le temps long et la suite des générations peut, par essence et par statut, mieux répondre aux lourdes questions sociales (et cela sans négliger les enjeux économiques) qu’une République trop dépendante des jeux d’argent et de la météorologie électorale. Elle peut aussi mieux tirer profit des énergies partisanes et parlementaires en les circonscrivant aux activités de débat et de proposition législatives, et en les détournant de la compétition pour la magistrature suprême de l’Etat, cette dernière étant dévolue, hors des concurrences électorales, à une dynastie chargée d’incarner le pays et de diriger la Grande politique, dans son domaine régalien. Un partage des tâches et des responsabilités qui, en somme, est moins risqué et incertain que celui aujourd’hui (mal) assuré par une République d’abord macronienne avant que d’être celle de tous les Français…

Ce ne sont pas les idées et les propositions pour faire reculer le chômage qui manquent, mais bien la volonté politique et l’Etat capable d’assumer cette politique et de la valoriser, y compris par rapport à la mondialisation et à la concurrence inéquitable des grands réseaux multinationaux de production et de distribution : mais si, depuis quarante ans, la République ne veut pas sortir de son modèle économique, sans doute faut-il, alors, se résoudre à changer de régime. Une Monarchie royale inscrivant son être et son devenir dans le temps long et la suite des générations peut, par essence et par statut, mieux répondre aux lourdes questions sociales (et cela sans négliger les enjeux économiques) qu’une République trop dépendante des jeux d’argent et de la météorologie électorale. Elle peut aussi mieux tirer profit des énergies partisanes et parlementaires en les circonscrivant aux activités de débat et de proposition législatives, et en les détournant de la compétition pour la magistrature suprême de l’Etat, cette dernière étant dévolue, hors des concurrences électorales, à une dynastie chargée d’incarner le pays et de diriger la Grande politique, dans son domaine régalien. Un partage des tâches et des responsabilités qui, en somme, est moins risqué et incertain que celui aujourd’hui (mal) assuré par une République d’abord macronienne avant que d’être celle de tous les Français…

vocable dans La Science et lʼhypothèse), elle sʼaccomode voire requiert des prêtres laïcs dʼécoles de pensée diverses pour donner lʼillusion de la liberté dʼexpression, principe qui lui est constitutif, dans la mesure où ce principe est la sécularisation de celui de libre-examen.

vocable dans La Science et lʼhypothèse), elle sʼaccomode voire requiert des prêtres laïcs dʼécoles de pensée diverses pour donner lʼillusion de la liberté dʼexpression, principe qui lui est constitutif, dans la mesure où ce principe est la sécularisation de celui de libre-examen. Maurice Barrès écrivit :

Maurice Barrès écrivit : Lʼattitude proprement moderne, Jean-Claude Michéa lʼa exprimée par la métaphore du complexe dʼŒdipe, à qui il est interdit de se retourner, de regarder derrière lui. La modernité nous intime in fine de devoir « haïr le passé » (p. 127). Sur ce point la critique nietzschéenne de la modernité est précieuse. De même quʼest précieuse son étude de la science, domaine qui sʼest substitué depuis lʼâge moderne à la religion en tant que source légitime de la connaissance, que vecteur conduisant à la Vérité.

Lʼattitude proprement moderne, Jean-Claude Michéa lʼa exprimée par la métaphore du complexe dʼŒdipe, à qui il est interdit de se retourner, de regarder derrière lui. La modernité nous intime in fine de devoir « haïr le passé » (p. 127). Sur ce point la critique nietzschéenne de la modernité est précieuse. De même quʼest précieuse son étude de la science, domaine qui sʼest substitué depuis lʼâge moderne à la religion en tant que source légitime de la connaissance, que vecteur conduisant à la Vérité. humain à Voltaire (Photo) et enfin qui écrit ceci : « Je sais si peu de choses des résultats de la science. Et pourtant ce peu me semble déjà dʼune richesse inépuisable pour éclairer ce qui est obscur et pour éliminer les anciennes façons de penser et dʼagir. » (Aurore, fragment posthume, cité p. 182)

humain à Voltaire (Photo) et enfin qui écrit ceci : « Je sais si peu de choses des résultats de la science. Et pourtant ce peu me semble déjà dʼune richesse inépuisable pour éclairer ce qui est obscur et pour éliminer les anciennes façons de penser et dʼagir. » (Aurore, fragment posthume, cité p. 182)