LAFAUTEAROUSSEAU - Page 1195

-

-

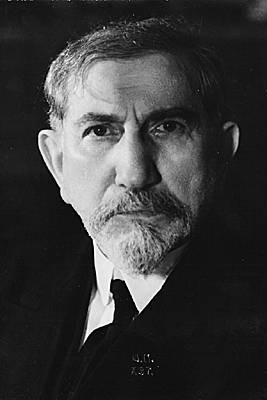

NOTRE FEUILLETON ESTIVAL : UN ETE AVEC JACQUES BAINVILLE...

A partir du vendredi 19 juillet, et jusqu'à la fin du mois d'août, nous vous proposerons de découvrir, ou de mieux connaître, mais aussi de faire découvrir à d'autres (par le jeu des partages) l'immense Jacques Bainville, par le biais d'une photo quotidienne tirée de notre "Album Jacques Bainville" (lafautearousseau vous propose également un "Album Léon Daudet" et un "Album Charles Maurras").

Aujourd'hui : 10. Portrait de Charles Maurras

(Préface de l'ouvrage collectif Charles Maurras : Études, portraits, documents, biographies. Editions de la revue Le Capitole, Paris, 1925)

-

Fréquentation de notre page fb pour le mois de juillet (chiffres fournis par fb) :

- samedi 6 juillet : 50K4 "personnes atteintes" et 20K7 "interactions;

- samedi 13 juillet : 91K4 et 25K5;

- samedi 20 juillet : 28K6 et 8K5;

- samedi 27 juillet : 25K5 et 10K8;Les mêmes causes produisent les mêmes effets : quand nous sommes "libres", nous nous approchons des 100.000 "personnes atteintes" par semaine (le 13 juillet; rappel : le samedi 15 juin, nous avons eu 100.200 personnes atteintes et 48.200 interactions) mais quand nous sommes "bloqués", censurés, étranglés... il faut se contenter de 25 à 30.000 : mais ce n'est pas si mal, après tout, et puis nous sommes aussi en plein coeur des vacances !

Notre blocage actuel se termine le 2 août prochain, à 8h45...

Merci à tous pour votre fidélité ! -

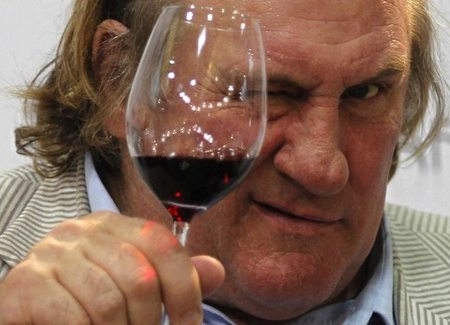

A LA BONNE VÔTRE, DONALD !

Donald Trump dit qu'il ne boit ni vin ni alcool; il ne sait pas ce qu'il perd, mais c'est son droit le plus strict.

Pourtant, il affirme - mais comment le peut-il, puisqu'il déclare ne pas boire ? - que "les vins états-uniens sont meilleurs que les vins français".

Que répondre à cela, et, d'ailleurs, faut-il répondre ? Assurément, non, sinon pour s'amuser un peu de la chose et en profiter, par exemple, pour citer le grand Pasteur à Donald : "le vin peut-être à bon droit considéré comme la plus saine, la plus hygiénique des boissons", ou encore : "un repas sans vin est comme un jour sans soleil".

Je dédierai, pour conclure, ce court billet d'humeur, sans aucune prétention, à notre cher Michel Déon : le jour où il nous a reçu à Paris - car il faisait partie de la bonne trentaine de personnalités que nous avons interrogées avec Pierre Builly dans le cadre des "entretiens" menés pour "Je suis Français" - il m'a glissé, à un moment, au bar de l'hôtel où il nous accueillait : "les buveurs d'eau me sont suspects !..."

Tout est dit, n'est-ce pas ?

Allez, Donald, sans rancune ! et à la bonne vôtre !François Davin

-

Dans la série "Rions un peu"...

-

C'est l'été : profitez-en, suivez le conseil de France infos, et lisez l'Histoire de France, de Jacques Bainville

1924 : parution de L'Histoire de France...

Arthème Fayard - le fils - fonde, au début des années 1920 une nouvelle collection, les "Grandes Etudes historiques", dirigée par l'historien Pierre Gaxotte.

Cette série est inaugurée par L'Histoire de France de Jacques Bainville, qui paraît en 1924.

Constamment rééditée depuis, au sommaire du Catalogue du Livre de poche, l'Histoire de France de Bainville est traduite en huit langues : anglais, italien, espagnol, turc, finlandais (suomi), suédois, hongrois, polonais; l'édition anglaise est également disponible en braille. -

NOTRE FEUILLETON ESTIVAL : UN ETE AVEC JACQUES BAINVILLE...

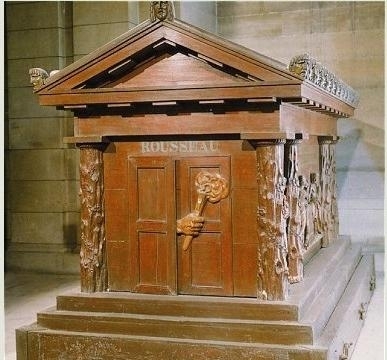

Illustration : La tombe de Rousseau, transportée au Panthéon le 11 octobre 1794, malgré les protestations du marquis de Girardin, chez qui Rousseau fut d'abord enterré.

Il est significatif et révélateur, ce fait que les Révolutionnaires, pères fondateurs de l'idéologie de la Nouvelle religion républicaine, aient souhaité ce transfert : il veut bien dire quelque chose, "quelque part", comme on dit aujourd'hui dans le jargon....

En 1812, pour le centenaire de la naissance de Rousseau, aucune commémoration officielle n'eut lieu : Napoléon avait bien d'autres chats à fouetter, il partait attaquer la Russie, c'était pour lui le commencement de la fin...

Par contre, son bicentenaire fut célébré très officiellement en 1912, par une République encore mal assurée : cette célébration souleva d'ailleurs une tempête de protestations, comme le discours "anti-Rousseau" de Barrès à la Chambre : "profondément imbécile" (pour le Contrat social) et "demi-fou" (pour Jean-Jacques), Barrès n'y était pas allé de main morte !... Comme Jules Lemaître qui, peu auparavant, en 1907, écrivait : "(Rousseau) qui, semble-t-il, ne savait pas bien ce qu'il écrivait..". Sans parler bien sûr de "Charles" (Maurras) et son "misérable Rousseau"...

Et puis, en 2012, pour le tricentenaire : rien.... -

Le Tour : pour les Français, tout est perdu, fors l'honneur...

En sport, il n'y a pas de honte à perdre, si l'on a tout donné et que l'on s'est battu jusqu'au bout, avec panache, courage et élégance.

C'est ce qu'ont fait les Français, qui nous ont fait rêver jusqu'à aujourd'hui.

Il y a bien longtemps, des années, des décennies, que le cyclisme français ne s'était pas montré aussi dynamique, conquérant, enthousiasmant.

On y a cru, jusqu'à aujourd'hui : le sort nous est contraire, rendez-vous l'année prochaine, et d'ici là, merci et chapeau, MESSIEURS !

Illustration (de gauche à droite) : Pinot, Bardet, Alaphilippe, mais, pour tous, maintenant : Thibaut, Romain, Julian...

-

THIBAUT PINOT CONTRAINT A L'ABANDON : HOMMAGE AU GRAND CHAMPION FOUDROYE !

"Déchirure musculaire à la cuisse gauche"...

Déjà, lors du Giro de l'année dernière, dans le Val d'Aoste, alors qu'il était 3ème au Classement général, Tibaut Pinot avait dû arrêter.

Aujourd'hui, alors qu'il pouvait parfaitement gagner le Tour, il est de nouveau frappé par le malheur, lui qui a tant impressionné et si bien roulé dans les étapes du Tourmalet et du Prat d'Albis.

Injuste, certainement, cet acharnement d'un sort contraire : mais un champion, même foudroyé, reste champion, et sur les routes et dans le coeur et l'estime du public, qui ne l'en respectera que plus... -

C'est le moins que l'on puisse dire : Zapata n'a pas été aidé par "les autorités"...

Est-il normal que "les autorités" aient interdit à Franky Zapata de se ravitailler dans les eaux territoriales françaises, l'obligeant à le faire dans les eau anglaises, plus remuées ?

"Les autorités "sont-elles là pour aider les Français qui entreprennent, ou pour les enfoncer ?

-

Que signifie l'expression "Monarchie absolue" ? Tout simplement : monarchie parfaite...

Sur sa Page facebook, l'Action française - Centre royaliste d'Action française publie ce court texte :

LA MONARCHIE SERA-T-ELLE ABSOLUE ?

Étymologiquement, "absolue" veut dire "libre de tout lien", indépendante, et non despotique ou arbitraire. La monarchie sera absolue dans le sens où elle ne pourra faire sentir ses bienfaits que si l’État est véritablement indépendant (des forces de l’argent, des États dans l’État, des puissances étrangères, des caprices de l’opinion).

Mais elle n’en sera pas moins limitée (par des contre-pouvoirs, des corps intermédiaires qui protègent les personnes, des franchises et des privilèges accordés aux communautés).

-

NOTRE FEUILLETON ESTIVAL : UN ETE AVEC JACQUES BAINVILLE...

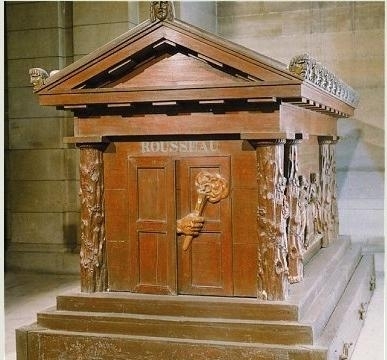

Illustration : La tombe de Rousseau, transportée au Panthéon le 11 octobre 1794, malgré les protestations du marquis de Girardin, chez qui Rousseau fut d'abord enterré.

Il est significatif et révélateur, ce fait que les Révolutionnaires, pères fondateurs de l'idéologie de la Nouvelle religion républicaine, aient souhaité ce transfert : il veut bien dire quelque chose, "quelque part", comme on dit aujourd'hui dans le jargon....

En 1812, pour le centenaire de la naissance de Rousseau, aucune commémoration officielle n'eut lieu : Napoléon avait bien d'autres chats à fouetter, il partait attaquer la Russie, c'était pour lui le commencement de la fin...

Par contre, son bicentenaire fut célébré très officiellement en 1912, par une République encore mal assurée : cette célébration souleva d'ailleurs une tempête de protestations, comme le discours "anti-Rousseau" de Barrès à la Chambre : "profondément imbécile" (pour le Contrat social) et "demi-fou" (pour Jean-Jacques), Barrès n'y était pas allé de main morte !... Comme Jules Lemaître qui, peu auparavant, en 1907, écrivait : "(Rousseau) qui, semble-t-il, ne savait pas bien ce qu'il écrivait..". Sans parler bien sûr de "Charles" (Maurras) et son "misérable Rousseau"...

Et puis, en 2012, pour le tricentenaire : rien.... -

Le Tour : Maillot à pois pour Bardet, Maillot jaune encore pour Alaphilippe

Très belle deuxième place pour Romain Bardet, qui s'empare du Maillot à pois. Julian ALaphilippe reste Maillot jaune, après une magnifique descente sur Valloires...

-

Franky Zapata ? Une chance pour la France !...

Il s'est élancé peu après 9 heures de Sangatte et devait rejoindre "les alentours" de Douvres (une traversée de 35 km), sur sa plateforme volante turbopropulsée, un appareil capable d'atteindre une vitesse maximum de 140 km/h et qui peut s'élever jusqu'à une altitude de 70 m.

Premières réflexions, et point de vue de lafautearousseau, sur cette personnalité et cette invention, toutes deux hors du commun...

-

Dans la série "Rions un peu"...