Littérature - Idées • Tiouttchev poète et contre-révolutionnaire

Par Marc Froidefont

Un article qui nous fait découvrir un grand auteur russe pratiquement inconnu en France. Poète et contre-révolutionnaire. Et qui nous renseigne aussi sur la Russie. Sur son âme, sa profondeur. LFAR

Les éditions Interférences viennent de publier un livre, intitulé sobrement Poèmes, et qui est un recueil de quelques poésies de Fiodor Tiouttchev, élégamment traduites par Sophie Benech. Cet ouvrage est remarquable.

Les éditions Interférences viennent de publier un livre, intitulé sobrement Poèmes, et qui est un recueil de quelques poésies de Fiodor Tiouttchev, élégamment traduites par Sophie Benech. Cet ouvrage est remarquable.

En tant que livre, on ne peut que féliciter les éditions Interférences pour le soin apporté à la présentation, à la mise en page, à la beauté même du papier utilisé. Remarquable aussi en tant que texte, chacun sait, ou du moins devine, les difficultés qu’il y a à traduire la poésie russe ; les précédents traducteurs de Tiouttchev, tant Paul Garde que François Cornillot avaient déjà averti leurs lecteurs des difficultés d’une telle entreprise. Remarquable, enfin et surtout, est l’idée même d’éditer un livre de Tiouttchev, car, comme l’écrit Sophie Benech dans son avant-propos : « Le nom de Fiodor Tiouttchev est peu connu des lecteurs français, pour ne pas dire totalement inconnu ».

Le poète

Cette ignorance du public français est regrettable, car de l’avis même des écrivains et des poètes russes, Tiouttchev (1803-1873) est l’un des plus importants d’entre eux. Tolstoï a été jusqu’à affirmer que « sans lui, on ne peut pas vivre … ». Une telle appréciation est largement partagée, Paul Garde rappelle que Dostoïevski l’appelait « notre grand poète » et que Tourguéniev disait : « On ne discute pas Tiouttchev, celui qui ne le sent pas ne fait que montrer qu’il ne sent pas la poésie elle-même ». Il est vrai que Tiouttchev n’a jamais cherché la célébrité. Né dans une famille noble, Tiouttchev entre à 19 ans dans la carrière diplomatique, il est en poste pendant de très longues années à Munich, retourne enfin en Russie où il est nommé responsable de la censure au ministère des affaires étrangères. Il a écrit de nombreux poèmes, souvent courts, mais n’a pas cherché ni à les faire connaître ni à les publier. Ce sont d’autres poètes qui ont édité quelques-unes de ses poésies, l’auteur lui-même ne parlant que peu de son œuvre. La renommée de Tiouttchev a donc été relativement tardive et d’abord limitée à un public restreint. Aujourd’hui il est, en Russie, assez connu, certaines de ses poésies ont été accompagnées de musique, et d’autres sont particulièrement célèbres parce qu’elles expriment certains aspects de la nature humaine, mais aussi de la Russie.

Remercions donc les éditions Interférences de contribuer à faire connaître la poésie de Tiouttchev et félicitons-la du choix qu’elle a fait parmi les poèmes. On peut ainsi lire une nouvelle traduction de Larmes humaines :

« Larmes humaines, ô larmes des hommes, / Vous coulez au matin et au soir de la vie … / Vous coulez inconnues, vous coulez innombrables, / Vous coulez invisibles et intarissables, / Vous coulez comme coulent les ruisseaux de pluie, / Dans la profonde nuit, à la fin de l’automne. »

Certes, ce livre contient moins de poèmes que les traductions précédentes de Paul Garde et de François Cornillot, mais si le but est de faire connaître Tiouttchev, l’ensemble est appréciable, et l’on peut même découvrir dans ce recueil une poésie qui n’était pas encore traduite, à savoir celle consacrée à Cicéron.

Si Tiouttchev a été un grand poète, il a été surtout apprécié en son temps pour ses engagements en faveur de la politique russe, en tant que cette dernière défendait la chrétienté, contre tout ce qui venait de l’influence révolutionnaire. Sophie Benech reconnaît que Tiouttchev était même plus connu en tant qu’écrivain politique qu’en tant que poète : « De fait, ses interlocuteurs, qui font tous partie du grand monde, le connaissent plus pour ses prises de position et ses écrits slavophiles et absolutistes que pour ses vers lyriques ». Le livre édité par les éditions Interférences n’aborde pas cet aspect de l’oeuvre de Tiouttchev, les traducteurs antérieurs non plus, François Cornillot ayant privilégié les poésies se rapportant à la nature, ou plutôt aux éléments de la nature, comme l’eau, l’arbre etc. voyant dans l’évocation de la nature, la présence d’une transcendance, et quant à Paul Garde, tout ce qui est politique a été mis par lui de côté, au prétexte, à notre avis discutable, que les poésies politiques ou de circonstance sont « bien inférieures aux autres ».

Le penseur contre-révolutionnaire

Si donc le livre Poèmes de Tiouttchev publié par les éditions Interférences a le mérite d’attirer l’attention du public français sur une partie de l’oeuvre du poète russe, il ne sera peut-être pas inutile, dans les quelques lignes qui suivent, de présenter, brièvement, l’autre aspect de l’oeuvre de Tiouttchev, à savoir ses idées politiques et philosophiques. Tiouttchev a écrit la plupart de ses poésies en langue russe, il a cependant rédigé ses textes politiques dans une langue française pure et élégante, telle qu’on la pratiquait dans les milieux russes cultivés du XIX° siècle. On peut les lire aujourd’hui dans le tome 3 des Oeuvres Complètes de Tiouttchev, éditées à Moscou.

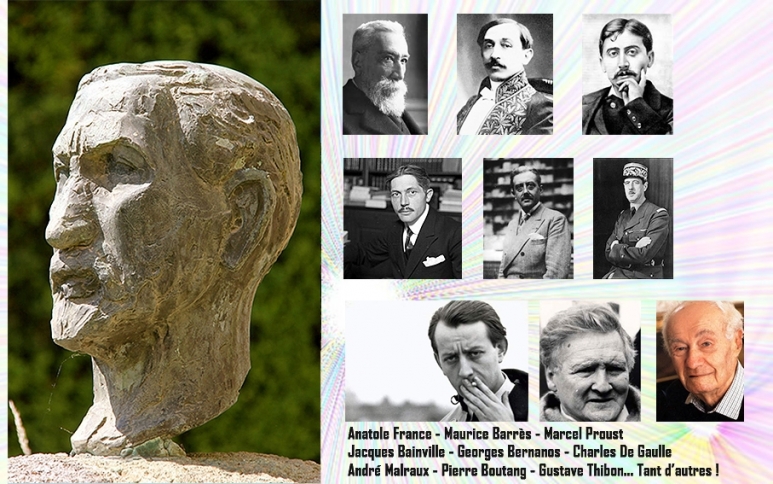

Par sa position de diplomate russe à Munich, ville dans laquelle il a été en poste pendant vingt-deux ans, Tiouttchev était bien placé pour connaître les événements européens tant politiques que philosophiques. Il a connu personnellement Schelling et d’autres écrivains allemands, notamment Heine avec lequel il fut assez proche, mais c’est surtout à la culture française que Tiouttchev était sensible. François Cornillot, que nous avons cité plus haut comme traducteur, a aussi écrit une thèse volumineuse sur notre poète russe, dans laquelle il note qu’à Munich « On se tenait au courant de tout ce qui se publiait à Paris, on lisait surtout les journaux de Paris […] ». Ce n’est pourtant qu’à son retour définitif en Russie, que Tiouttchev développe ses analyses politiques.

Il existait alors, si nous nous permettons de schématiser, deux grands courants chez les penseurs russes, ceux qui souhaitaient que la Russie s’inspirât de l’Occident, et ceux qui, à l’inverse, voulaient que la Russie restât elle-même, et fût fière de sa propre culture et de sa religion orthodoxe. Ce deuxième courant regroupait ceux que l’on nommait les slavophiles, dont la figure la plus célèbre a été Khomiakov. Il est à noter que, d’une certaine manière, cette division se retrouvait dans la politique du gouvernement russe, hésitant entre la défense des intérêts de la Russie et une influence non négligeable de l’Occident.

Tiouttchev se range résolument dans le camp des slavophiles et exalte les valeurs de la Russie en tant qu’empire chrétien :

« La Russie est avant tout l’empire chrétien : le peuple russe est chrétien non seulement par l’orthodoxie de ses croyances, mais encore par quelque chose de plus intime encore que la croyance. Il l’est par cette faculté de renoncement et de sacrifice qui fait comme le fond de sa nature morale. »

Le poison de la Révolution

Contemporain de la Révolution française de 1848, Tiouttchev en dénonce les effets, lesquels ne concernent pas seulement la France, mais l’Europe entière. C’est tout l’Occident qui est contaminé par le poison révolutionnaire : « la Révolution est la maladie qui dévore l’Occident ». Cette révolution cependant n’est que la suite de celle de 1789, c’est donc de cette dernière qu’il importe de montrer le principe, si l’on veut comprendre ses suites au siècle suivant. La Révolution française de 1789 n’est pas seulement un événement politique au sens où il ne s’agirait que d’un changement de régime, elle est bien plus que cela : elle est une insurrection contre la religion.

« La Révolution est avant tout anti-chrétienne. L’esprit anti-chrétien est l’âme de la Révolution ; c’est là son caractère essentiel. Les formes qu’elle a successivement revêtues, les mots d’ordre qu’elle a tour à tour adoptés, tout, jusqu’à ses violences et ses crimes, n’a été qu’accessoire ou accidentel ; mais ce qui ne l’est pas, c’est le principe anti-chrétien qui l’anime […] ». La Révolution est donc un événement capital dans l’histoire de l’humanité : « Ce qui fait de la première révolution française une date à jamais mémorable dans l’histoire du monde, c’est qu’elle a inauguré pour ainsi dire l’avènement de l’idée anti-chrétienne aux gouvernements de la société politique.»

Comment se caractérise cet anti-christianisme ? C’est bien sûr le refus de toute transcendance divine, mais Tiouttchev décrit cela d’une manière saisissante, en empruntant un mot fort employé dans la philosophie de son époque, d’abord par Fichte, puis par Stirner, un mot dont l’usage et les ravages n’ont fait que grandir jusqu’à nos jours, un mot pourtant tout simple : le moi.

« Le moi humain, ne voulant relever que de lui-même, ne reconnaissant, n’acceptant d’autre loi que celle de son bon plaisir, le moi humain, en un mot, se substituant à Dieu, ce n’est certainement pas là une chose nouvelle parmi les hommes, mais ce qui l’était, c’est cet absolutisme du moi humain érigé en droit politique et social et aspirant à ce titre à prendre possession de la société. C’est cette nouveauté-là qui est appelée la Révolution française. »

Tiouttchev ne manque pas de fustiger certaines caractéristiques de la mentalité révolutionnaire. L’idée de souveraineté du peuple tout d’abord, laquelle n’est que le corollaire du triomphe du moi, car qu’est-ce que le moi, sinon « cette molécule constitutive de la démocratie moderne » ? La souveraineté du peuple n’est rien d’autre que « celle du moi multiplié par le nombre ». Autre caractéristique de la mentalité révolutionnaire : la prétendue neutralité religieuse de l’État républicain, neutralité qui n’est qu’un mensonge : « Rétablissons donc la vérité des faits. L’État moderne ne proscrit les religions d’État que parce qu’il a la sienne, et cette religion, c’est la Révolution ».

Selon Tiouttchev, tout l’Occident est corrompu ou va être corrompu par l’idéologie révolutionnaire ; si la France a une grande part de responsabilité, l’Allemagne n’est pas en reste, une philosophie destructive y a « complètement dissous toutes les croyances chrétiennes et développé, dans ce néant de toute foi, le sentiment révolutionnaire par excellence : l’orgueil de l’esprit, si bien qu’à l’heure qu’il est, nulle part peut-être cette plaie du siècle n’est si profonde et plus envenimée qu’en Allemagne ».

La Russie chrétienne

Face à cette débâcle, à cet Occident où l’on voit « la civilisation se suicidant de ses propres mains », que faire ? Avoir confiance en la Russie, ou plus exactement dans la mission qu’a la Russie, et cette mission est de sauvegarder la chrétienté. Il s’ensuit qu’entre les idées révolutionnaires venant de l’Occident et la chrétienté russe, il ne peut qu’y avoir conflit. Tiouttchev le dit sans aucun détour :

« Depuis longtemps il n’y a plus en Europe que deux puissances réelles : la Révolution et la Russie. Ces deux puissances sont maintenant en présence, et demain peut-être, elles seront aux prises. Entre l’une et l’autre il n’y a ni traité, ni transaction possibles. La vie de l’une est la mort de l’autre. De l’issue de la lutte engagée entre elles, la plus grande des luttes dont le monde ait été témoin, dépend pour des siècles tout l’avenir politique et religieux de l’humanité. »

Que la Russie ait confiance en sa mission, cela implique qu ‘elle soit forte politiquement et militairement, et l’expression de cette puissance doit d’abord être la reconquête par les chrétiens de Constantinople, vœu qui était aussi celui de Joseph de Maistre.

Tiouttchev espère l’union des deux Églises, la latine et l’orientale, et il va de soi qu’en tant que russe et orthodoxe, cette union est comprise comme le retour de l’Église de Rome vers l’orthodoxie.

Les événements ont durement éprouvé les idées de Tiouttchev. De son vivant, comme beaucoup d’autres Russes, il a été fort dépité quand, lors de la guerre entre les Russes et les Turcs, le gouvernement russe a finalement laissé Constantinople aux Turcs. Plus tard, l’issue de la guerre entre Napoléon III et la Russie a été aussi amèrement vécue. Qu’eût pensé Tiouttchev s’il avait pu voir les événements de 1917 et l’emprise du communisme en Russie? Sans doute eût-il vu là une épreuve, une douloureuse épreuve. Il est aisé de voir cependant que si Tiouttchev s’est trompé pour ce qui est de l’histoire immédiate, ce qu’il a écrit de son temps n’est pourtant pas sans intérêt pour le nôtre. Le triomphe de l’individualisme, ce que Tiouttchev appelait le moi, est patent en Occident, tout autant que sa décadence spirituelle, bien que les prémices d’un renouveau puissent çà et là apparaître. En Russie, ce renouveau est d’une certaine manière déjà là, ou du moins en marche, puisque le pouvoir politique semble s’appuyer de plus en plus sur la chrétienté. Tiouttchev avait donc raison de croire en la Russie. Une de ses poésies les plus célèbres l’exprime, voici la traduction littérale qu’en donne Sophie Benech :

« La Russie ne se comprend pas par l’intelligence / Ni ne se comprend à l’aune commune / Elle possède un statut propre / La Russie, on ne peut que croire en elle. » ■

Domaine natal du poète à Ovstoug

de la République des partis et de l´argent.

de la République des partis et de l´argent.

Néanmoins, la pression de l'opinion publique ou, plutôt, celle des médias et des réseaux sociaux, se fait désormais derrière des écrans, ce qui évite à la République d'avoir à affronter des manifestations de rue comme celles, tragiques en leur terme, des mois de janvier et février 1934, initiées et emmenées par l'Action Française et ses Camelots du Roi dont plusieurs seront alors tués par une République aux abois et toujours scandaleuse. Soyons précis : les affaires actuelles, pour ce que l'on en sait et ce qu'en feuilletonne Le Canard enchaîné avec gourmandise, sont bien mineures au regard de l'affaire Stavisky, du nom de cet autre « Monsieur Alexandre », ou de celles qui concernent les multinationales de la chimie (Monsanto, Bayer), de l'agroalimentaire ou des « GAFAM » états-uniens, celles-ci privant le budget de l’État de plusieurs milliards d'euros chaque année ! En fait, Benalla, Kohler ou Nyssen, au-delà de leurs fautes respectives et évidemment condamnables, au moins politiquement et moralement, ne sont que des leurres qui, parfois, nous empêchent de voir le plus grave et le plus inquiétant, cette main-mise des féodalités financières et économiques sur nos sociétés et sur les États politiques contemporains, ce que dénonçait, dans une scène d'anthologie, le « Président Beaufort » (Jean Gabin) devant un parlement houleux et furieux de voir sa proximité avec les milieux d'affaires ainsi mise en lumière par celui qui paraît bien le seul homme libre de l'assemblée, ce que la République parlementaire ne peut, d'ailleurs, longtemps supporter... Que dirait-il aujourd'hui !

Néanmoins, la pression de l'opinion publique ou, plutôt, celle des médias et des réseaux sociaux, se fait désormais derrière des écrans, ce qui évite à la République d'avoir à affronter des manifestations de rue comme celles, tragiques en leur terme, des mois de janvier et février 1934, initiées et emmenées par l'Action Française et ses Camelots du Roi dont plusieurs seront alors tués par une République aux abois et toujours scandaleuse. Soyons précis : les affaires actuelles, pour ce que l'on en sait et ce qu'en feuilletonne Le Canard enchaîné avec gourmandise, sont bien mineures au regard de l'affaire Stavisky, du nom de cet autre « Monsieur Alexandre », ou de celles qui concernent les multinationales de la chimie (Monsanto, Bayer), de l'agroalimentaire ou des « GAFAM » états-uniens, celles-ci privant le budget de l’État de plusieurs milliards d'euros chaque année ! En fait, Benalla, Kohler ou Nyssen, au-delà de leurs fautes respectives et évidemment condamnables, au moins politiquement et moralement, ne sont que des leurres qui, parfois, nous empêchent de voir le plus grave et le plus inquiétant, cette main-mise des féodalités financières et économiques sur nos sociétés et sur les États politiques contemporains, ce que dénonçait, dans une scène d'anthologie, le « Président Beaufort » (Jean Gabin) devant un parlement houleux et furieux de voir sa proximité avec les milieux d'affaires ainsi mise en lumière par celui qui paraît bien le seul homme libre de l'assemblée, ce que la République parlementaire ne peut, d'ailleurs, longtemps supporter... Que dirait-il aujourd'hui !  Depuis ses origines tumultueuses, la République a un vrai problème avec l'Argent, une forme d'addiction qui est la règle quand la Monarchie, elle, cherchait et réussissait souvent à ne pas en être dépendante, aidée en cela par le principe de la transmission héréditaire : « la naissance ne s'achète pas », diront les théoriciens royalistes du XXe siècle, ce qui assure, d'office, une véritable indépendance de la magistrature suprême de l’État à travers la personne du roi qui s'est « contenté » de naître « fils de roi » et qui doit attendre l'événement le plus triste qui soit, la mort de son prédécesseur, de son propre père le plus souvent, pour monter sur le trône. Cet avantage de la Monarchie repose aussi sur une approche liée à sa tradition plus politique que financière, et à sa compréhension de la fameuse formule issue de l'Antiquité romaine : « L'Argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ». Le général de Gaulle avait, sous son règne présidentiel, traduit la citation par « L'intendance suivra » qui remettait l'Argent à sa place, qui ne doit pas être la première, mais cela ne dura que le temps des fondateurs de la Cinquième République.

Depuis ses origines tumultueuses, la République a un vrai problème avec l'Argent, une forme d'addiction qui est la règle quand la Monarchie, elle, cherchait et réussissait souvent à ne pas en être dépendante, aidée en cela par le principe de la transmission héréditaire : « la naissance ne s'achète pas », diront les théoriciens royalistes du XXe siècle, ce qui assure, d'office, une véritable indépendance de la magistrature suprême de l’État à travers la personne du roi qui s'est « contenté » de naître « fils de roi » et qui doit attendre l'événement le plus triste qui soit, la mort de son prédécesseur, de son propre père le plus souvent, pour monter sur le trône. Cet avantage de la Monarchie repose aussi sur une approche liée à sa tradition plus politique que financière, et à sa compréhension de la fameuse formule issue de l'Antiquité romaine : « L'Argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ». Le général de Gaulle avait, sous son règne présidentiel, traduit la citation par « L'intendance suivra » qui remettait l'Argent à sa place, qui ne doit pas être la première, mais cela ne dura que le temps des fondateurs de la Cinquième République.

« La grande valeur, voire l'idée fondamentale de la monarchie, me semble reposer sur ceci que, comme les hommes restent des hommes, il faut en placer un dans une position si élevée, lui donner tant de pouvoir, de richesse, de sécurité et d'absolue inviolabilité, qu'il ne lui reste plus rien à souhaiter, à espérer, à craindre pour lui-même ; de ce fait, l'égoïsme, qui lui est inhérent comme à chacun, se trouve anéanti comme par neutralisation, et il devient désormais apte, comme s'il n'était pas un être humain, à exercer la justice et à ne plus viser son bien-être privé, mais le bien-être public. Voici l'origine de cette présence pour ainsi dire surhumaine qui accompagne toujours la dignité royale et la distingue si profondément de la simple présidence. C'est aussi pourquoi elle doit être héréditaire, c'est-à-dire non élective : en partie pour qu'aucun sujet ne puisse voir dans le roi son égal, en partie pour que le roi ne puisse s'occuper de ses descendants qu'en s'occupant du bien de l'État, lequel bien ne fait qu'un avec le bien de sa famille. »

« La grande valeur, voire l'idée fondamentale de la monarchie, me semble reposer sur ceci que, comme les hommes restent des hommes, il faut en placer un dans une position si élevée, lui donner tant de pouvoir, de richesse, de sécurité et d'absolue inviolabilité, qu'il ne lui reste plus rien à souhaiter, à espérer, à craindre pour lui-même ; de ce fait, l'égoïsme, qui lui est inhérent comme à chacun, se trouve anéanti comme par neutralisation, et il devient désormais apte, comme s'il n'était pas un être humain, à exercer la justice et à ne plus viser son bien-être privé, mais le bien-être public. Voici l'origine de cette présence pour ainsi dire surhumaine qui accompagne toujours la dignité royale et la distingue si profondément de la simple présidence. C'est aussi pourquoi elle doit être héréditaire, c'est-à-dire non élective : en partie pour qu'aucun sujet ne puisse voir dans le roi son égal, en partie pour que le roi ne puisse s'occuper de ses descendants qu'en s'occupant du bien de l'État, lequel bien ne fait qu'un avec le bien de sa famille. »

Car, pour en terminer, notre avis sur cette matière sensible, est que le président Pompidou fit une sage et bonne action lorsque, répondant aux critiques de ceux qui lui reprochaient la grâce qu'il avait accordée à l'ex-milicien Paul Touvier, il déclara ceci qui devrait servir de charte aux Français d’aujourd’hui : «

Car, pour en terminer, notre avis sur cette matière sensible, est que le président Pompidou fit une sage et bonne action lorsque, répondant aux critiques de ceux qui lui reprochaient la grâce qu'il avait accordée à l'ex-milicien Paul Touvier, il déclara ceci qui devrait servir de charte aux Français d’aujourd’hui : «

Vint-huit jours - du 8 février au 21 mars - nous ont occupés à publier - et pour nombre de nos lecteurs, à lire Une politique pour l'an 2000 de Pierre Debray, cette analyse de situation et cette réflexion prospective de haut niveau parue en 1985.

Vint-huit jours - du 8 février au 21 mars - nous ont occupés à publier - et pour nombre de nos lecteurs, à lire Une politique pour l'an 2000 de Pierre Debray, cette analyse de situation et cette réflexion prospective de haut niveau parue en 1985.

C'est une analyse importante - sous l'angle politique, juridique et institutionnel - que Mathieu Bock-Côté a publiée hier - mercredi 11 juillet - dans Le Figaro. Le grand quotidien du matin l'a fait précéder de la mention suivante : « Pour notre chroniqueur québécois, le Canada constitue l'avant-garde d'un gouvernement des juges hostile à la souveraineté populaire ». Mais, on le verra, Mathieu Bock-Côté parle tout aussi bien pour la France, notamment lorsqu'il mentionne pour la critiquer avec pertinence « la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le délit de solidarité au nom du principe de fraternité, en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. » Lorsqu'il conclut : « Pour peu [...] qu'on souhaite restaurer la souveraineté populaire, il faut convenir d'une chose : la question du régime vient de se rouvrir », nous savons bien que cette remise en cause du régime n'a pas le même sens pour lui que pour nous, qui sommes monarchistes. A nous de faire valoir nos arguments ! Lafautearousseau

C'est une analyse importante - sous l'angle politique, juridique et institutionnel - que Mathieu Bock-Côté a publiée hier - mercredi 11 juillet - dans Le Figaro. Le grand quotidien du matin l'a fait précéder de la mention suivante : « Pour notre chroniqueur québécois, le Canada constitue l'avant-garde d'un gouvernement des juges hostile à la souveraineté populaire ». Mais, on le verra, Mathieu Bock-Côté parle tout aussi bien pour la France, notamment lorsqu'il mentionne pour la critiquer avec pertinence « la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le délit de solidarité au nom du principe de fraternité, en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. » Lorsqu'il conclut : « Pour peu [...] qu'on souhaite restaurer la souveraineté populaire, il faut convenir d'une chose : la question du régime vient de se rouvrir », nous savons bien que cette remise en cause du régime n'a pas le même sens pour lui que pour nous, qui sommes monarchistes. A nous de faire valoir nos arguments ! Lafautearousseau Depuis une dizaine d'années, le Québec a amplement débattu du meilleur encadrement possible des accommodements raisonnables. Mais un rappel revenait en boucle: toute tentative de se dégager des contraintes du multiculturalisme fédéral ne passerait pas le «test des tribunaux» qui démonteraient la loi québécoise au nom de la Constitution canadienne. C'est en partie pour cela que le présent gouvernement québécois s'est contenté, avec la récente loi 62, d'un cadre minimaliste rendant obligatoire le fait d'offrir et de recevoir les services publics à visage découvert sans pousser plus loin la quête de la laïcité. Mais c'était encore trop.

Depuis une dizaine d'années, le Québec a amplement débattu du meilleur encadrement possible des accommodements raisonnables. Mais un rappel revenait en boucle: toute tentative de se dégager des contraintes du multiculturalisme fédéral ne passerait pas le «test des tribunaux» qui démonteraient la loi québécoise au nom de la Constitution canadienne. C'est en partie pour cela que le présent gouvernement québécois s'est contenté, avec la récente loi 62, d'un cadre minimaliste rendant obligatoire le fait d'offrir et de recevoir les services publics à visage découvert sans pousser plus loin la quête de la laïcité. Mais c'était encore trop. Sans plaquer la situation française sur celle du Canada, on constatera que la tendance au gouvernement des juges a depuis un bon moment traversé l'Atlantique, comme en témoigne la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le « délit de solidarité » au nom du « principe de fraternité », en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. D'ailleurs, les souverainetés nationales sont déjà très limitées, pour ne pas dire neutralisées, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui croit porter une conception transcendante du droit, alors que sa légitimité semble plus incertaine que ne le croient ses partisans.

Sans plaquer la situation française sur celle du Canada, on constatera que la tendance au gouvernement des juges a depuis un bon moment traversé l'Atlantique, comme en témoigne la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le « délit de solidarité » au nom du « principe de fraternité », en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. D'ailleurs, les souverainetés nationales sont déjà très limitées, pour ne pas dire neutralisées, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui croit porter une conception transcendante du droit, alors que sa légitimité semble plus incertaine que ne le croient ses partisans.

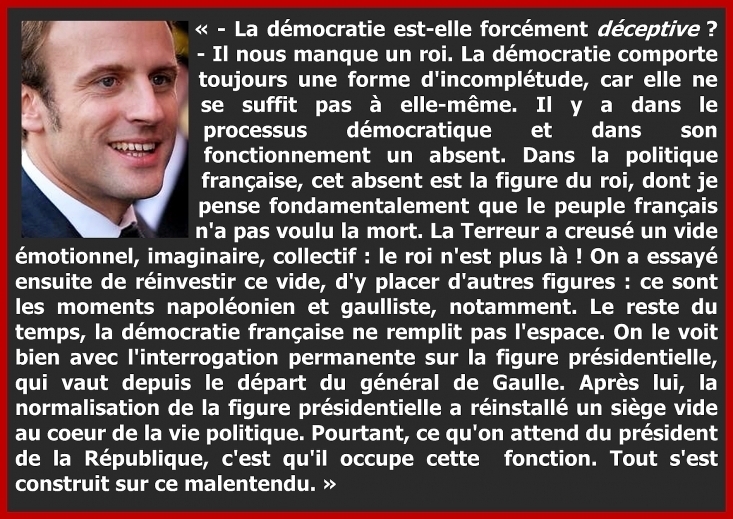

Dès hier dans Boulevard Voltaire, Yves-Marie Adeline a réagi au discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Il le fait en rappelant qu'il ne serait possible de « redonner force à notre vieil État français » qu'« qu’avec une dynastie au sommet de l’État » Nous ne disons rien d'autre. C'est pourquoi nous lui laissons ici la parole.

Dès hier dans Boulevard Voltaire, Yves-Marie Adeline a réagi au discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Il le fait en rappelant qu'il ne serait possible de « redonner force à notre vieil État français » qu'« qu’avec une dynastie au sommet de l’État » Nous ne disons rien d'autre. C'est pourquoi nous lui laissons ici la parole.

Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien suivant ... :

Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien suivant ... :

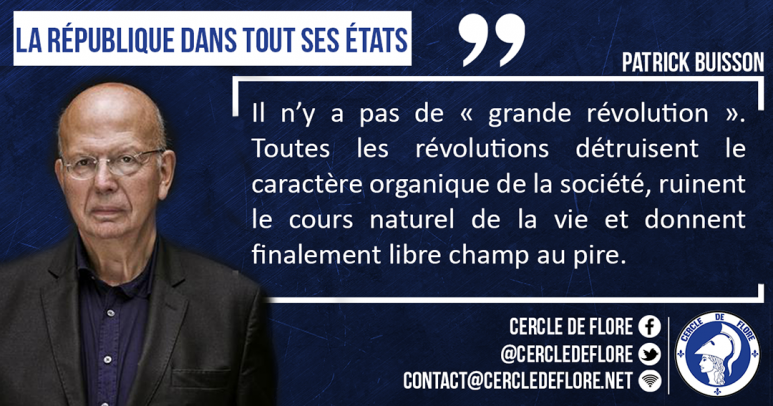

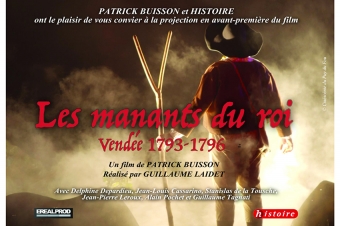

Avant-hier jeudi 28 juin, alors que les bobos parisiens vaquent à leurs insignifiantes occupations, Patrick Buisson a présenté son dernier film Les Manants du roi, Vendée 1793-1796, projeté au Grand Rex, devant deux mille personnes, dont nombre de personnalités, venues assister à l'avant première. Jean Gugliotta y était présent, notamment pour Lafautearousseau.

Avant-hier jeudi 28 juin, alors que les bobos parisiens vaquent à leurs insignifiantes occupations, Patrick Buisson a présenté son dernier film Les Manants du roi, Vendée 1793-1796, projeté au Grand Rex, devant deux mille personnes, dont nombre de personnalités, venues assister à l'avant première. Jean Gugliotta y était présent, notamment pour Lafautearousseau. À travers les points de vue de plusieurs personnages issus de deux camps différents, les Bleus et les Chouans, ce film inédit nous plonge dans l’histoire des guerres de Vendée, entre 1793 et 1796. Six comédiens, en costume d’époque, donnent vie à ces différents personnages.

À travers les points de vue de plusieurs personnages issus de deux camps différents, les Bleus et les Chouans, ce film inédit nous plonge dans l’histoire des guerres de Vendée, entre 1793 et 1796. Six comédiens, en costume d’époque, donnent vie à ces différents personnages. Selon Patrick Buisson, la guerre de Vendée est terminée. La guerre de tranchée pour l'occulter ou la faire reconnaître se termine par la victoire des vaincus. L'exécution du plan d'extermination intervient sans aucune nécessité de défense nationale. Plus personne ne conteste désormais que ce crime de masse fut idéologique et génocidaire. L'existence du génocide vendéen n'est juridiquement plus contestable. Le débat s'est déplacé du terrain historique au terrain juridique et les crimes commis en Vendée répondent en tout point aux critères définis pour qualifier un génocide. Camille Desmoulins qualifiait les Vendéens d'animaux à face humaine. Ce n'est pas balance ton porc mais égorge ton porc ! La lutte de la Convention contre la Vendée fut une guerre de religion. Celle de la déesse raison contre « l'obscurantisme »...

Selon Patrick Buisson, la guerre de Vendée est terminée. La guerre de tranchée pour l'occulter ou la faire reconnaître se termine par la victoire des vaincus. L'exécution du plan d'extermination intervient sans aucune nécessité de défense nationale. Plus personne ne conteste désormais que ce crime de masse fut idéologique et génocidaire. L'existence du génocide vendéen n'est juridiquement plus contestable. Le débat s'est déplacé du terrain historique au terrain juridique et les crimes commis en Vendée répondent en tout point aux critères définis pour qualifier un génocide. Camille Desmoulins qualifiait les Vendéens d'animaux à face humaine. Ce n'est pas balance ton porc mais égorge ton porc ! La lutte de la Convention contre la Vendée fut une guerre de religion. Celle de la déesse raison contre « l'obscurantisme »...