En tant que livre, on ne peut que féliciter les éditions Interférences pour le soin apporté à la présentation, à la mise en page, à la beauté même du papier utilisé. Remarquable aussi en tant que texte, chacun sait, ou du moins devine, les difficultés qu’il y a à traduire la poésie russe ; les précédents traducteurs de Tiouttchev, tant Paul Garde que François Cornillot avaient déjà averti leurs lecteurs des difficultés d’une telle entreprise. Remarquable, enfin et surtout, est l’idée même d’éditer un livre de Tiouttchev, car, comme l’écrit Sophie Benech dans son avant-propos : « Le nom de Fiodor Tiouttchev est peu connu des lecteurs français, pour ne pas dire totalement inconnu ».

Le poète

Cette ignorance du public français est regrettable, car de l’avis même des écrivains et des poètes russes, Tiouttchev (1803-1873) est l’un des plus importants d’entre eux. Tolstoï a été jusqu’à affirmer que « sans lui, on ne peut pas vivre … ». Une telle appréciation est largement partagée, Paul Garde rappelle que Dostoïevski l’appelait « notre grand poète » et que Tourguéniev disait : « On ne discute pas Tiouttchev, celui qui ne le sent pas ne fait que montrer qu’il ne sent pas la poésie elle-même ». Il est vrai que Tiouttchev n’a jamais cherché la célébrité. Né dans une famille noble, Tiouttchev entre à 19 ans dans la carrière diplomatique, il est en poste pendant de très longues années à Munich, retourne enfin en Russie où il est nommé responsable de la censure au ministère des affaires étrangères. Il a écrit de nombreux poèmes, souvent courts, mais n’a pas cherché ni à les faire connaître ni à les publier. Ce sont d’autres poètes qui ont édité quelques-unes de ses poésies, l’auteur lui-même ne parlant que peu de son œuvre. La renommée de Tiouttchev a donc été relativement tardive et d’abord limitée à un public restreint. Aujourd’hui il est, en Russie, assez connu, certaines de ses poésies ont été accompagnées de musique, et d’autres sont particulièrement célèbres parce qu’elles expriment certains aspects de la nature humaine, mais aussi de la Russie.

Remercions donc les éditions Interférences de contribuer à faire connaître la poésie de Tiouttchev et félicitons-la du choix qu’elle a fait parmi les poèmes. On peut ainsi lire une nouvelle traduction de Larmes humaines :

« Larmes humaines, ô larmes des hommes, / Vous coulez au matin et au soir de la vie … / Vous coulez inconnues, vous coulez innombrables, / Vous coulez invisibles et intarissables, / Vous coulez comme coulent les ruisseaux de pluie, / Dans la profonde nuit, à la fin de l’automne. »

Certes, ce livre contient moins de poèmes que les traductions précédentes de Paul Garde et de François Cornillot, mais si le but est de faire connaître Tiouttchev, l’ensemble est appréciable, et l’on peut même découvrir dans ce recueil une poésie qui n’était pas encore traduite, à savoir celle consacrée à Cicéron.

Si Tiouttchev a été un grand poète, il a été surtout apprécié en son temps pour ses engagements en faveur de la politique russe, en tant que cette dernière défendait la chrétienté, contre tout ce qui venait de l’influence révolutionnaire. Sophie Benech reconnaît que Tiouttchev était même plus connu en tant qu’écrivain politique qu’en tant que poète : « De fait, ses interlocuteurs, qui font tous partie du grand monde, le connaissent plus pour ses prises de position et ses écrits slavophiles et absolutistes que pour ses vers lyriques ». Le livre édité par les éditions Interférences n’aborde pas cet aspect de l’oeuvre de Tiouttchev, les traducteurs antérieurs non plus, François Cornillot ayant privilégié les poésies se rapportant à la nature, ou plutôt aux éléments de la nature, comme l’eau, l’arbre etc. voyant dans l’évocation de la nature, la présence d’une transcendance, et quant à Paul Garde, tout ce qui est politique a été mis par lui de côté, au prétexte, à notre avis discutable, que les poésies politiques ou de circonstance sont « bien inférieures aux autres ».

Le penseur contre-révolutionnaire

Si donc le livre Poèmes de Tiouttchev publié par les éditions Interférences a le mérite d’attirer l’attention du public français sur une partie de l’oeuvre du poète russe, il ne sera peut-être pas inutile, dans les quelques lignes qui suivent, de présenter, brièvement, l’autre aspect de l’oeuvre de Tiouttchev, à savoir ses idées politiques et philosophiques. Tiouttchev a écrit la plupart de ses poésies en langue russe, il a cependant rédigé ses textes politiques dans une langue française pure et élégante, telle qu’on la pratiquait dans les milieux russes cultivés du XIX° siècle. On peut les lire aujourd’hui dans le tome 3 des Oeuvres Complètes de Tiouttchev, éditées à Moscou.

Par sa position de diplomate russe à Munich, ville dans laquelle il a été en poste pendant vingt-deux ans, Tiouttchev était bien placé pour connaître les événements européens tant politiques que philosophiques. Il a connu personnellement Schelling et d’autres écrivains allemands, notamment Heine avec lequel il fut assez proche, mais c’est surtout à la culture française que Tiouttchev était sensible. François Cornillot, que nous avons cité plus haut comme traducteur, a aussi écrit une thèse volumineuse sur notre poète russe, dans laquelle il note qu’à Munich « On se tenait au courant de tout ce qui se publiait à Paris, on lisait surtout les journaux de Paris […] ». Ce n’est pourtant qu’à son retour définitif en Russie, que Tiouttchev développe ses analyses politiques.

Il existait alors, si nous nous permettons de schématiser, deux grands courants chez les penseurs russes, ceux qui souhaitaient que la Russie s’inspirât de l’Occident, et ceux qui, à l’inverse, voulaient que la Russie restât elle-même, et fût fière de sa propre culture et de sa religion orthodoxe. Ce deuxième courant regroupait ceux que l’on nommait les slavophiles, dont la figure la plus célèbre a été Khomiakov. Il est à noter que, d’une certaine manière, cette division se retrouvait dans la politique du gouvernement russe, hésitant entre la défense des intérêts de la Russie et une influence non négligeable de l’Occident.

Tiouttchev se range résolument dans le camp des slavophiles et exalte les valeurs de la Russie en tant qu’empire chrétien :

« La Russie est avant tout l’empire chrétien : le peuple russe est chrétien non seulement par l’orthodoxie de ses croyances, mais encore par quelque chose de plus intime encore que la croyance. Il l’est par cette faculté de renoncement et de sacrifice qui fait comme le fond de sa nature morale. »

Le poison de la Révolution

Contemporain de la Révolution française de 1848, Tiouttchev en dénonce les effets, lesquels ne concernent pas seulement la France, mais l’Europe entière. C’est tout l’Occident qui est contaminé par le poison révolutionnaire : « la Révolution est la maladie qui dévore l’Occident ». Cette révolution cependant n’est que la suite de celle de 1789, c’est donc de cette dernière qu’il importe de montrer le principe, si l’on veut comprendre ses suites au siècle suivant. La Révolution française de 1789 n’est pas seulement un événement politique au sens où il ne s’agirait que d’un changement de régime, elle est bien plus que cela : elle est une insurrection contre la religion.

« La Révolution est avant tout anti-chrétienne. L’esprit anti-chrétien est l’âme de la Révolution ; c’est là son caractère essentiel. Les formes qu’elle a successivement revêtues, les mots d’ordre qu’elle a tour à tour adoptés, tout, jusqu’à ses violences et ses crimes, n’a été qu’accessoire ou accidentel ; mais ce qui ne l’est pas, c’est le principe anti-chrétien qui l’anime […] ». La Révolution est donc un événement capital dans l’histoire de l’humanité : « Ce qui fait de la première révolution française une date à jamais mémorable dans l’histoire du monde, c’est qu’elle a inauguré pour ainsi dire l’avènement de l’idée anti-chrétienne aux gouvernements de la société politique.»

Comment se caractérise cet anti-christianisme ? C’est bien sûr le refus de toute transcendance divine, mais Tiouttchev décrit cela d’une manière saisissante, en empruntant un mot fort employé dans la philosophie de son époque, d’abord par Fichte, puis par Stirner, un mot dont l’usage et les ravages n’ont fait que grandir jusqu’à nos jours, un mot pourtant tout simple : le moi.

« Le moi humain, ne voulant relever que de lui-même, ne reconnaissant, n’acceptant d’autre loi que celle de son bon plaisir, le moi humain, en un mot, se substituant à Dieu, ce n’est certainement pas là une chose nouvelle parmi les hommes, mais ce qui l’était, c’est cet absolutisme du moi humain érigé en droit politique et social et aspirant à ce titre à prendre possession de la société. C’est cette nouveauté-là qui est appelée la Révolution française. »

Tiouttchev ne manque pas de fustiger certaines caractéristiques de la mentalité révolutionnaire. L’idée de souveraineté du peuple tout d’abord, laquelle n’est que le corollaire du triomphe du moi, car qu’est-ce que le moi, sinon « cette molécule constitutive de la démocratie moderne » ? La souveraineté du peuple n’est rien d’autre que « celle du moi multiplié par le nombre ». Autre caractéristique de la mentalité révolutionnaire : la prétendue neutralité religieuse de l’État républicain, neutralité qui n’est qu’un mensonge : « Rétablissons donc la vérité des faits. L’État moderne ne proscrit les religions d’État que parce qu’il a la sienne, et cette religion, c’est la Révolution ».

Selon Tiouttchev, tout l’Occident est corrompu ou va être corrompu par l’idéologie révolutionnaire ; si la France a une grande part de responsabilité, l’Allemagne n’est pas en reste, une philosophie destructive y a « complètement dissous toutes les croyances chrétiennes et développé, dans ce néant de toute foi, le sentiment révolutionnaire par excellence : l’orgueil de l’esprit, si bien qu’à l’heure qu’il est, nulle part peut-être cette plaie du siècle n’est si profonde et plus envenimée qu’en Allemagne ».

La Russie chrétienne

Face à cette débâcle, à cet Occident où l’on voit « la civilisation se suicidant de ses propres mains », que faire ? Avoir confiance en la Russie, ou plus exactement dans la mission qu’a la Russie, et cette mission est de sauvegarder la chrétienté. Il s’ensuit qu’entre les idées révolutionnaires venant de l’Occident et la chrétienté russe, il ne peut qu’y avoir conflit. Tiouttchev le dit sans aucun détour :

« Depuis longtemps il n’y a plus en Europe que deux puissances réelles : la Révolution et la Russie. Ces deux puissances sont maintenant en présence, et demain peut-être, elles seront aux prises. Entre l’une et l’autre il n’y a ni traité, ni transaction possibles. La vie de l’une est la mort de l’autre. De l’issue de la lutte engagée entre elles, la plus grande des luttes dont le monde ait été témoin, dépend pour des siècles tout l’avenir politique et religieux de l’humanité. »

Que la Russie ait confiance en sa mission, cela implique qu ‘elle soit forte politiquement et militairement, et l’expression de cette puissance doit d’abord être la reconquête par les chrétiens de Constantinople, vœu qui était aussi celui de Joseph de Maistre.

Tiouttchev espère l’union des deux Églises, la latine et l’orientale, et il va de soi qu’en tant que russe et orthodoxe, cette union est comprise comme le retour de l’Église de Rome vers l’orthodoxie.

Les événements ont durement éprouvé les idées de Tiouttchev. De son vivant, comme beaucoup d’autres Russes, il a été fort dépité quand, lors de la guerre entre les Russes et les Turcs, le gouvernement russe a finalement laissé Constantinople aux Turcs. Plus tard, l’issue de la guerre entre Napoléon III et la Russie a été aussi amèrement vécue. Qu’eût pensé Tiouttchev s’il avait pu voir les événements de 1917 et l’emprise du communisme en Russie? Sans doute eût-il vu là une épreuve, une douloureuse épreuve. Il est aisé de voir cependant que si Tiouttchev s’est trompé pour ce qui est de l’histoire immédiate, ce qu’il a écrit de son temps n’est pourtant pas sans intérêt pour le nôtre. Le triomphe de l’individualisme, ce que Tiouttchev appelait le moi, est patent en Occident, tout autant que sa décadence spirituelle, bien que les prémices d’un renouveau puissent çà et là apparaître. En Russie, ce renouveau est d’une certaine manière déjà là, ou du moins en marche, puisque le pouvoir politique semble s’appuyer de plus en plus sur la chrétienté. Tiouttchev avait donc raison de croire en la Russie. Une de ses poésies les plus célèbres l’exprime, voici la traduction littérale qu’en donne Sophie Benech :

« La Russie ne se comprend pas par l’intelligence / Ni ne se comprend à l’aune commune / Elle possède un statut propre / La Russie, on ne peut que croire en elle. » ■

Le ras-le-bol français s'exprime souvent par une forme, plus verbale qu'active, d'antiparlementarisme et d'antipartisanisme qui, pour être compréhensible, n'en est pas moins proprement inefficace, et cela depuis fort longtemps, ne trouvant pas de débouché politique et confinant à une forme de désespérance qui, en définitive, permet au système d'éternellement perdurer sans trop d'inquiétude... L'abstention, que certains revendiquent comme une forme d'action politique de désaveu du système politicien, si elle peut être parfois fort sympathique et légitime, reste désespérément sans effet sur les politiques menées et les institutions : elle est juste révélatrice du malaise, et elle est évoquée en début de soirée électorale pour être totalement oubliée la minute d'après... Constatons qu'elle représente presque 60 % aux élections européennes sans que cela n'empêche ni la légitimation des élections ni les déclarations de victoire des partis, ni les élus de se déclarer les seuls représentants de la Vox populi, ceux ne votant pas (ou plus) étant renvoyés à leur « absence » et au silence.

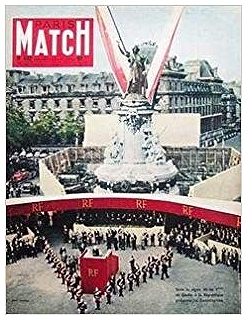

Le ras-le-bol français s'exprime souvent par une forme, plus verbale qu'active, d'antiparlementarisme et d'antipartisanisme qui, pour être compréhensible, n'en est pas moins proprement inefficace, et cela depuis fort longtemps, ne trouvant pas de débouché politique et confinant à une forme de désespérance qui, en définitive, permet au système d'éternellement perdurer sans trop d'inquiétude... L'abstention, que certains revendiquent comme une forme d'action politique de désaveu du système politicien, si elle peut être parfois fort sympathique et légitime, reste désespérément sans effet sur les politiques menées et les institutions : elle est juste révélatrice du malaise, et elle est évoquée en début de soirée électorale pour être totalement oubliée la minute d'après... Constatons qu'elle représente presque 60 % aux élections européennes sans que cela n'empêche ni la légitimation des élections ni les déclarations de victoire des partis, ni les élus de se déclarer les seuls représentants de la Vox populi, ceux ne votant pas (ou plus) étant renvoyés à leur « absence » et au silence.  Ainsi, au regard de l'histoire tragique de la France au XXe siècle, s'il y a bien eu un de Gaulle en juin 1940 pour dépasser la défaite, il a manqué un roi en novembre 1918 pour gagner cette paix qui aurait permis d'éviter les malheurs du printemps 1940, malheurs dont les partis se sont vite exonérés en refilant le pouvoir défait à un vieux maréchal qu'ils étaient allés chercher dans son ambassade de Madrid...

Ainsi, au regard de l'histoire tragique de la France au XXe siècle, s'il y a bien eu un de Gaulle en juin 1940 pour dépasser la défaite, il a manqué un roi en novembre 1918 pour gagner cette paix qui aurait permis d'éviter les malheurs du printemps 1940, malheurs dont les partis se sont vite exonérés en refilant le pouvoir défait à un vieux maréchal qu'ils étaient allés chercher dans son ambassade de Madrid...

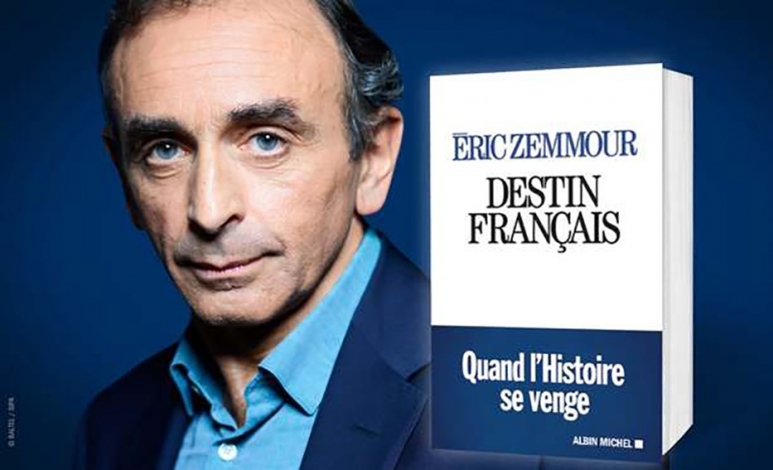

Zemour a publié le 12 septembre un nouveau livre événement. Après plusieurs autres dont le retentissement a été immense. Ce sont les livres encore et toujours qui font le mouvement des idées et à terme c'est le mouvement des idées qui produit les évolutions politiques majeures. La lecture reste une condition essentielle de la compétence politique !

Zemour a publié le 12 septembre un nouveau livre événement. Après plusieurs autres dont le retentissement a été immense. Ce sont les livres encore et toujours qui font le mouvement des idées et à terme c'est le mouvement des idées qui produit les évolutions politiques majeures. La lecture reste une condition essentielle de la compétence politique !

Nous ne voulons pas manquer de signaler que la déclaration de Choderlos de Laclos que l'on peut lire plus haut a été mise en lumière et commentée par Patrick Barrau* lors d'une intervention au Café actualités d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2014, « A propos des Valeurs républicaines », publiée ensuite dans la Nouvelle Revue Universelle.

Nous ne voulons pas manquer de signaler que la déclaration de Choderlos de Laclos que l'on peut lire plus haut a été mise en lumière et commentée par Patrick Barrau* lors d'une intervention au Café actualités d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2014, « A propos des Valeurs républicaines », publiée ensuite dans la Nouvelle Revue Universelle.

Europe ;

Europe ; recevait Poutine à Versailles et Trump sur les Champs-Elysées pour admirer et applaudir l'armée française. Qui fêtait ses quarante ans à Chambord... Dans l'ombre du roi-chevalier. Un vrai roi, celui-là, pas une apparence ...

recevait Poutine à Versailles et Trump sur les Champs-Elysées pour admirer et applaudir l'armée française. Qui fêtait ses quarante ans à Chambord... Dans l'ombre du roi-chevalier. Un vrai roi, celui-là, pas une apparence ... La question du régime n'a jamais cessé de se poser à la France depuis la Révolution, comme en témoignent les dix-huit régimes qu’elle a connus, dont cinq républiques. Cela, Emmanuel Macron lui-même l'a compris. Il l'a dit en termes explicites, inattendus et spectaculaires. Les

La question du régime n'a jamais cessé de se poser à la France depuis la Révolution, comme en témoignent les dix-huit régimes qu’elle a connus, dont cinq républiques. Cela, Emmanuel Macron lui-même l'a compris. Il l'a dit en termes explicites, inattendus et spectaculaires. Les

Quand, dans la lignée des inquiétudes « de gauche » médiatisées, quelques historiens et « Insoumis » évoquent les « funestes années trente », je pense pouvoir leur rétorquer quelques choses simples, et ouvrir, au sens noble du terme, la discussion sans préjugé :

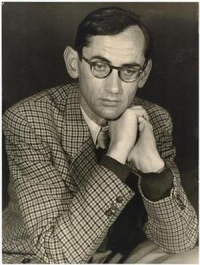

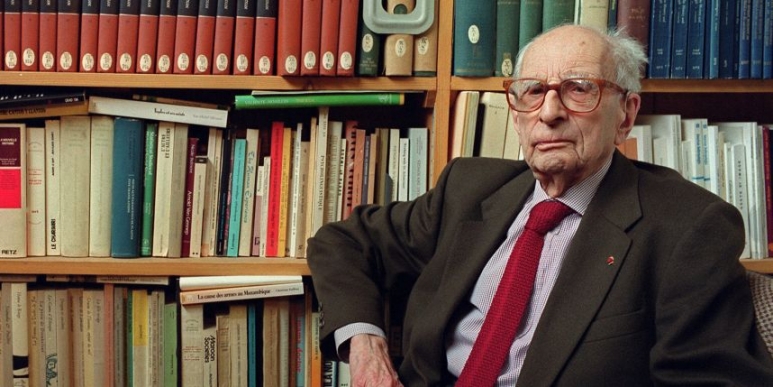

Quand, dans la lignée des inquiétudes « de gauche » médiatisées, quelques historiens et « Insoumis » évoquent les « funestes années trente », je pense pouvoir leur rétorquer quelques choses simples, et ouvrir, au sens noble du terme, la discussion sans préjugé : 4. Les problèmes contemporains, et le contexte général, sont-ils semblables à ceux d'hier ? C'est sans doute là qu'il y a, effectivement, le plus de similitudes avec les années trente : une ambiance délétère sur la scène internationale et une montée des exaspérations populaires dans nombre de pays, y compris en France, avec la rupture entre élites mondialisées et classes populaires et moyennes, entre les métropoles et les périphéries, en particulier rurales ; le retour de la question sociale, très souvent couplée à la nationale ; les « questions sociétales » qui ne sont que l'autre formulation de la crise de civilisation évoquée jadis par Thierry Maulnier (photo), Emmanuel Mounier et Jean de Fabrègues, entre autres. Mais les réponses d'aujourd'hui sont-elles forcément celles d'hier ?

4. Les problèmes contemporains, et le contexte général, sont-ils semblables à ceux d'hier ? C'est sans doute là qu'il y a, effectivement, le plus de similitudes avec les années trente : une ambiance délétère sur la scène internationale et une montée des exaspérations populaires dans nombre de pays, y compris en France, avec la rupture entre élites mondialisées et classes populaires et moyennes, entre les métropoles et les périphéries, en particulier rurales ; le retour de la question sociale, très souvent couplée à la nationale ; les « questions sociétales » qui ne sont que l'autre formulation de la crise de civilisation évoquée jadis par Thierry Maulnier (photo), Emmanuel Mounier et Jean de Fabrègues, entre autres. Mais les réponses d'aujourd'hui sont-elles forcément celles d'hier ? maurrassiens » (sans en être lui-même, malgré une légende tenace véhiculée par les hommes de Monnet, et reprise par Mauriac), en reprendra ensuite les grandes lignes dans sa Constitution de la Cinquième République et dans sa tentative (avortée) de résolution de la question sociale : l'inachèvement du règne gaullien et ses limites bien réelles, en renvoyant les principales idées des revues « hors-système » aux catacombes, ont enterré presque (ce « presque »qui laisse encore un espoir, n'est-ce pas ?) définitivement les espérances de ceux qui les animaient. Si les royalistes peuvent en concevoir quelque amertume, cela ne doit pas être une excuse pour déserter le combat intellectuel et politique et, au-delà, civilisationnel... « L'espérance, c'est le désespoir surmonté », clamait Bernanos.

maurrassiens » (sans en être lui-même, malgré une légende tenace véhiculée par les hommes de Monnet, et reprise par Mauriac), en reprendra ensuite les grandes lignes dans sa Constitution de la Cinquième République et dans sa tentative (avortée) de résolution de la question sociale : l'inachèvement du règne gaullien et ses limites bien réelles, en renvoyant les principales idées des revues « hors-système » aux catacombes, ont enterré presque (ce « presque »qui laisse encore un espoir, n'est-ce pas ?) définitivement les espérances de ceux qui les animaient. Si les royalistes peuvent en concevoir quelque amertume, cela ne doit pas être une excuse pour déserter le combat intellectuel et politique et, au-delà, civilisationnel... « L'espérance, c'est le désespoir surmonté », clamait Bernanos.

de cette intervention se trouve dans la sanglante répression de la manifestation des sections royalistes parisiennes du 5 octobre 1795, qui n’est pas, comme on la présente généralement, un coup d’arrêt à une tentative de prise de pouvoir, mais bien la suppression à coup de canon d’une revendication démocratique et une véritable « école du coup d’Etat ».

de cette intervention se trouve dans la sanglante répression de la manifestation des sections royalistes parisiennes du 5 octobre 1795, qui n’est pas, comme on la présente généralement, un coup d’arrêt à une tentative de prise de pouvoir, mais bien la suppression à coup de canon d’une revendication démocratique et une véritable « école du coup d’Etat ».

L'histoire de France coulait dans mes veines, emplissait l'air que je respirais, forgeait mes rêves d'enfant ; je n'imaginais pas être la dernière génération à grandir ainsi. J'ignorais que ma date de naissance serait décisive: je vivais au XXe siècle mais en paix, loin du fracas des deux guerres mondiales, et de la guerre d'Algérie ; je me réchauffais pourtant encore aux ultimes feux de l'école de la IIIe République. J'évoluais entre deux époques, entre deux mondes. Je grandissais dans l'abondance de la société de consommation et pourtant mon esprit vagabondait dans les plaines héroïques d'hier. J'étais abonné au Journal de Mickey, mon corps se gavait de fraises Tagada et de rochers Suchard, mais ma tête chargeait avec les cavaliers de Murat dans les plaines enneigées d'Eylau. Je vivais le meilleur des deux mondes. Je ne mesurais pas ma chance. Nous apprenions tous à lire et écrire selon la méthode syllabique ; mon orthographe était impeccable (à l'exception d'un désamour inexpliqué pour l'accent circonflexe), ma science de la grammaire intériorisée comme une seconde nature ; et l'Histoire attendrait respectueusement que j'entre au collège, à la rentrée 1969, pour cesser d'être une matière à part entière et se contenter du statut marginal d'«activité d'éveil». Notre programme avait été instauré par le grand Lavisse lui-même et ne devait rien à la pédagogie active des « sciences de l'éducation » qui commençaient tout juste à sévir. J'avais encore comme ancêtres les Gaulois, et mon père bénissait cette filiation en se précipitant à la librairie pour acquérir chaque nouvel épisode d'Astérix, qu'il s'empressait de lire avant de me l'offrir. Dans mon école publique de Drancy, banlieue parisienne où mes parents s'étaient installés, on rencontrait pourtant peu de Gaulois authentiques ; un Martin ou un Minot étaient mêlés à beaucoup de noms finissant en i. Je n'ai cependant jamais entendu ces descendants d'Italiens exciper fièrement de leur ascendance de vainqueurs romains pour mépriser ces minables vaincus gaulois…

L'histoire de France coulait dans mes veines, emplissait l'air que je respirais, forgeait mes rêves d'enfant ; je n'imaginais pas être la dernière génération à grandir ainsi. J'ignorais que ma date de naissance serait décisive: je vivais au XXe siècle mais en paix, loin du fracas des deux guerres mondiales, et de la guerre d'Algérie ; je me réchauffais pourtant encore aux ultimes feux de l'école de la IIIe République. J'évoluais entre deux époques, entre deux mondes. Je grandissais dans l'abondance de la société de consommation et pourtant mon esprit vagabondait dans les plaines héroïques d'hier. J'étais abonné au Journal de Mickey, mon corps se gavait de fraises Tagada et de rochers Suchard, mais ma tête chargeait avec les cavaliers de Murat dans les plaines enneigées d'Eylau. Je vivais le meilleur des deux mondes. Je ne mesurais pas ma chance. Nous apprenions tous à lire et écrire selon la méthode syllabique ; mon orthographe était impeccable (à l'exception d'un désamour inexpliqué pour l'accent circonflexe), ma science de la grammaire intériorisée comme une seconde nature ; et l'Histoire attendrait respectueusement que j'entre au collège, à la rentrée 1969, pour cesser d'être une matière à part entière et se contenter du statut marginal d'«activité d'éveil». Notre programme avait été instauré par le grand Lavisse lui-même et ne devait rien à la pédagogie active des « sciences de l'éducation » qui commençaient tout juste à sévir. J'avais encore comme ancêtres les Gaulois, et mon père bénissait cette filiation en se précipitant à la librairie pour acquérir chaque nouvel épisode d'Astérix, qu'il s'empressait de lire avant de me l'offrir. Dans mon école publique de Drancy, banlieue parisienne où mes parents s'étaient installés, on rencontrait pourtant peu de Gaulois authentiques ; un Martin ou un Minot étaient mêlés à beaucoup de noms finissant en i. Je n'ai cependant jamais entendu ces descendants d'Italiens exciper fièrement de leur ascendance de vainqueurs romains pour mépriser ces minables vaincus gaulois… Un jour, mon grand-père paternel me montra un des timbres qu'il collectionnait. Un combattant à la mine farouche, la tête surmontée d'un turban, brandissait un fusil. Un seul nom barrait l'image : Zemmour. C'était une tribu berbère célèbre, m'expliqua le vieil homme. Une des dernières à se soumettre à la France, bien après la prise de la smala d'Abd el-Kader, que j'avais étudiée à l'école. Mon sort se compliquait: j'avais été colonisé par la France, et j'avais même farouchement résisté à l'envahisseur. Comme Astérix face à Rome. Les Gaulois étaient devenus des Gallo-Romains, après avoir pris goût à la paix et à la civilisation romaine. Mes ancêtres à moi étaient devenus des Berbéro-Français,

Un jour, mon grand-père paternel me montra un des timbres qu'il collectionnait. Un combattant à la mine farouche, la tête surmontée d'un turban, brandissait un fusil. Un seul nom barrait l'image : Zemmour. C'était une tribu berbère célèbre, m'expliqua le vieil homme. Une des dernières à se soumettre à la France, bien après la prise de la smala d'Abd el-Kader, que j'avais étudiée à l'école. Mon sort se compliquait: j'avais été colonisé par la France, et j'avais même farouchement résisté à l'envahisseur. Comme Astérix face à Rome. Les Gaulois étaient devenus des Gallo-Romains, après avoir pris goût à la paix et à la civilisation romaine. Mes ancêtres à moi étaient devenus des Berbéro-Français,  après avoir pris goût à la paix et à la civilisation française. Les Gallo-Romains avaient adopté les prénoms latins et endossé les toges romaines, appris à parler et à lire le latin ; ils disaient: « A Rome, on fait comme les Romains .» Mes aïeux avaient donné des prénoms français à leurs enfants, lu Victor Hugo et endossé les costumes et les robes de Paris, jusqu'à cette minijupe si « indécente » que ma mère arborait dans les rues de Paris, à la place des djellabas et burnous arabes que leurs grands-mères avaient pourtant portés.

après avoir pris goût à la paix et à la civilisation française. Les Gallo-Romains avaient adopté les prénoms latins et endossé les toges romaines, appris à parler et à lire le latin ; ils disaient: « A Rome, on fait comme les Romains .» Mes aïeux avaient donné des prénoms français à leurs enfants, lu Victor Hugo et endossé les costumes et les robes de Paris, jusqu'à cette minijupe si « indécente » que ma mère arborait dans les rues de Paris, à la place des djellabas et burnous arabes que leurs grands-mères avaient pourtant portés.

Sur un sujet en apparence rebattu - qui ne connaît les adieux de Louis XVI à sa famille, le départ de Marie-Antoinette pour la Conciergerie ou le martyre de Louis XVII, scènes déchirantes qui ont eu le Temple pour cadre - l'auteur, recourant à des archives inexploitées, parvient encore une fois à offrir des perspectives nouvelles en reconstituant la vie des prisonniers royaux, mais également l'enjeu politique qu'ils ont représenté jusqu'au bout.

Sur un sujet en apparence rebattu - qui ne connaît les adieux de Louis XVI à sa famille, le départ de Marie-Antoinette pour la Conciergerie ou le martyre de Louis XVII, scènes déchirantes qui ont eu le Temple pour cadre - l'auteur, recourant à des archives inexploitées, parvient encore une fois à offrir des perspectives nouvelles en reconstituant la vie des prisonniers royaux, mais également l'enjeu politique qu'ils ont représenté jusqu'au bout.

Les éditions Interférences viennent de publier un livre, intitulé sobrement Poèmes, et qui est un recueil de quelques poésies de Fiodor Tiouttchev, élégamment traduites par Sophie Benech. Cet ouvrage est remarquable.

Les éditions Interférences viennent de publier un livre, intitulé sobrement Poèmes, et qui est un recueil de quelques poésies de Fiodor Tiouttchev, élégamment traduites par Sophie Benech. Cet ouvrage est remarquable.

de la République des partis et de l´argent.

de la République des partis et de l´argent.