Rémi Brague au Figaro : « Non, la parabole du bon Samaritain ne s'applique pas aux États ! »

Cet entretien - réalisé par Eugénie Bastié - que Rémi Brague a donné au Figaro magazine a été mis en ligne le 1er septembre. Il prolonge utilement l'article de François Marcilhac qui précède et qui le cite, d'ailleurs. Nous-mêmes avions marqué notre désaccord avec les positions du pape François, dès le 23 août [Cf. Lien ci-dessous]. Un commentaire reçu sur Lafautearousseau devait dire simplement « Le pape empiète ». Oui, sur les prérogatives, droits et devoirs des Etats et même des citoyens en tant qu'ils participent d'une communauté, notamment nationale. Cet empiétement n'oblige personne. Lafautearousseau.

Le pape François milite pour un accueil massif de migrants, affirmant qu'il faut « faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale », et appelant à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos ?

Le pape François milite pour un accueil massif de migrants, affirmant qu'il faut « faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale », et appelant à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos ?

« Accueillir » est un mot bien vague. Il dissimule mille difficultés très concrètes. Sauver des naufragés de la noyade est bien, mais ce n'est qu'un début. Encore faut-il se demander ce qui les a poussés à s'embarquer. Là-dessus, le pape dit beaucoup de choses sensées, par exemple que l'Occident a contribué à déstabiliser le Moyen-Orient. Ou que les migrants voient l'Europe comme un paradis qu'elle n'est pas. Ou que les passeurs qui leur font miroiter l'Eldorado s'enrichissent sur leur dos, etc. Il y a aussi des problèmes très pratiques: les nouveaux venus peuvent-ils être assimilés ? Ou au moins intégrés sans créer des ghettos où ils vivraient selon d'autres lois que celles des pays d'accueil ? Un exemple, qui m'a été donné récemment par une amie allemande qui s'occupe de former les immigrés et de leur trouver du travail : ceux qui ont été scolarisés dans leur pays parlent assez vite nos langues. Les autres ont du mal à fixer leur attention et ne comprennent pas l'intérêt d'apprendre. Ne seront-ils pas presque forcés de se replier sur leur communauté d'origine ? À l'extrême opposé, s'il s'agit d'importer des personnes qualifiées, médecins, ingénieurs, etc., avons-nous le droit de priver leur pays d'origine de compétences précieuses qui leur permettraient de se développer, ce qui, de plus, diminuerait l'envie d'émigrer ?

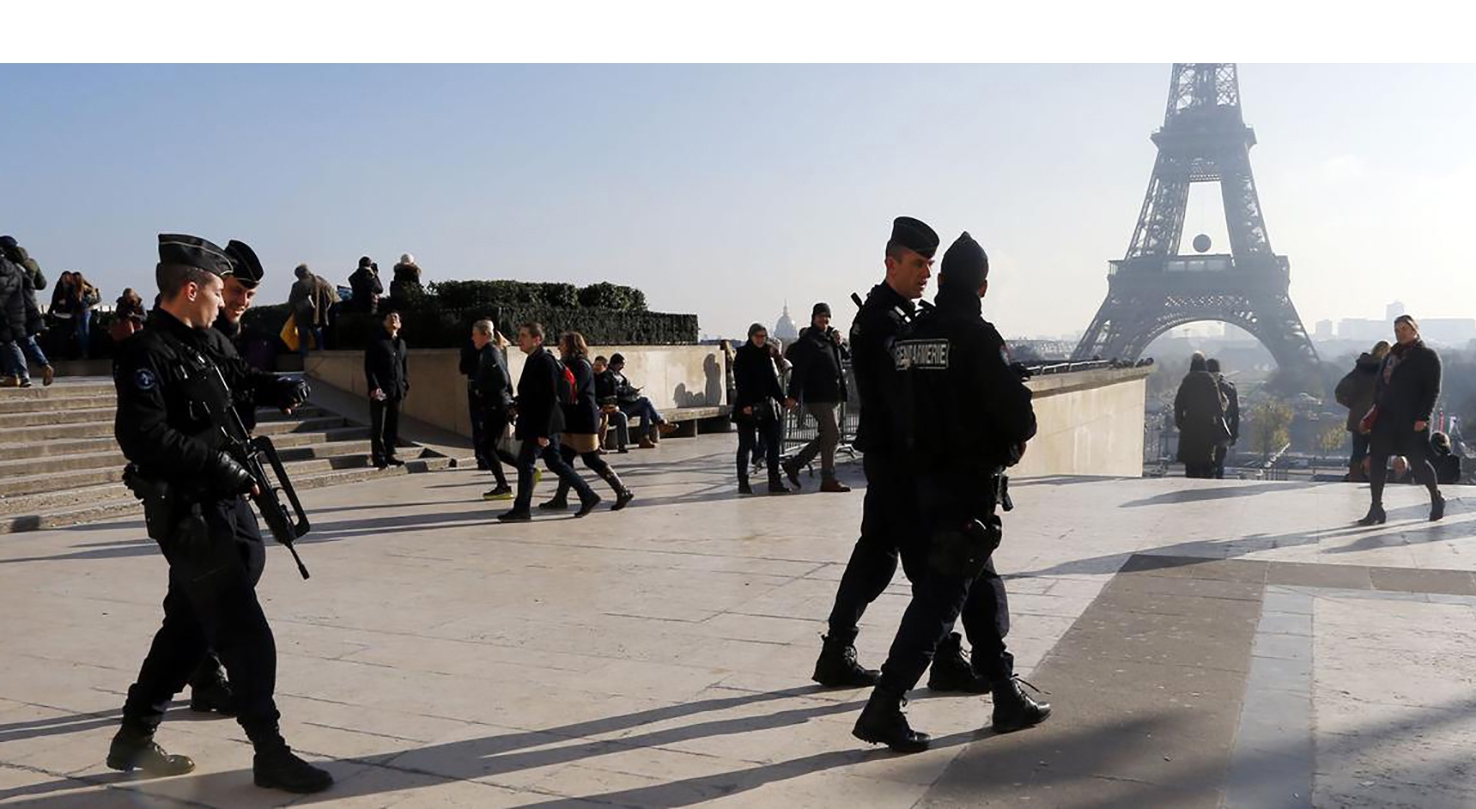

La sécurité personnelle prime effectivement toutes les autres considérations. La garantir est le premier devoir de l'État. Mais cette sécurité concerne aussi bien les migrants que les populations déjà là. L'État a le devoir de faire en sorte que le respect soit réciproque. Il doit par exemple empêcher que les migrants se conduisent, comme on dit, « comme en pays conquis », qu'ils importent en Europe les conflits qui les opposaient entre eux. La sécurité nationale et celle des personnes, loin de s'opposer, vont ensemble ; la première est même la condition de la seconde.

Est-ce qu'il vous semble que le pape François est en rupture avec ses prédécesseurs, notamment Benoît XVI ?

Du temps de Benoît XVI, le problème ne se posait pas encore avec une telle acuité, et je ne sais pas s'il aurait jugé bon de se prononcer, encore moins ce qu'il aurait dit. D'une manière générale, la différence de formation et de style est suffisamment criante. Ce qu'il en est du fond est une autre histoire.

Avez-vous le sentiment que le pape ne comprend pas l'angoisse identitaire des Européens ?

Ce qui est sûr, c'est qu'il a une sensibilité de Latino-Américain, ce qui ne l'aide guère à comprendre les Européens. Dans son Argentine natale, l'immigration concernait avant tout des Italiens, à la religion identique et à la langue proche de celle des Espagnols qui étaient déjà là. Dans le cas qui nous occupe ici, c'est tout le contraire.

Face à l'immigration, les catholiques sont souvent pris dans un dilemme entre l'exigence de charité et l'attachement à l'État-nation. Comment articuler l'universalisme chrétien et l'existence de frontières? L'État-nation a-t-il une justification théologique ?

Est-il besoin de mobiliser la grosse artillerie théologique pour parler de toutes ces choses ? La philosophie n'y suffit-elle pas ? Ou même le simple bon sens ? L'État-nation est une forme de vie politique parmi d'autres dans l'histoire comme la tribu, la cité ou l'empire. Elle n'a pas les promesses de la vie éternelle, mais elle est la nôtre depuis la fin du Moyen Age, elle a fait ses preuves et je vois mal les autres ressusciter. Les frontières sont une bonne chose. Je ne puis vivre en paix avec mon voisin que si je sais où s'arrête mon jardin et où commence le sien. Cela dit, elles ne séparent que des entités politiques et juridiques. Elles n'arrêtent rien de ce qui relève de l'esprit et qui est « d'un autre ordre » : langue, culture, science, religion. L'universalisme, à savoir l'idée que tout homme, en deçà des différences de sexe, de statut social et de religion, est « mon prochain » et possède donc une valeur intrinsèque, est en effet une idée esquissée dans le stoïcisme et épanouie dans le christianisme. Elle ne va nullement de soi. Ainsi, au XIIe siècle, Maïmonide dit encore que porter secours à un païen qui se noie est interdit.

Faut-il appliquer ici la parabole du « bon Samaritain » ?

Il ne faut pas lire les paraboles naïvement. Elles ne nous disent pas ce que nous devrions faire, mais ce que Dieu fait pour nous. Dieu y est représenté sous la figure d'un roi, d'un père, d'un propriétaire, etc. Elles s'adressent à chacun de nous, personnellement. La question à poser est : quel personnage me représente, moi ? Quelle est ma place dans cette histoire ? Sans quoi, nous lisons bêtement des textes très subtils, et n'y voyons que du feu. Exemple : celle où le maître de la vigne verse le même salaire à ceux qui ont trimé toute la journée sous le soleil brûlant et aux derniers venus. Si nous regardons cette histoire du dehors, nous allons crier à l'injustice. Sans voir qu'elle est justement faite pour nous choquer et forcer à réfléchir. Et nous faire comprendre que les ouvriers de la onzième heure, mais c'est nous ! Par exemple nous, chrétiens, qui avons bénéficié de la grâce de l'Évangile sans la mériter, alors que le peuple de la Bible a dû subir les Égyptiens, les Amalécites, les Philistins, les Assyriens, etc. Ceux-ci lui ont infligé des massacres bien réels, alors que ceux qu'Israël aurait perpétrés sur les Cananéens sont de pure imagination. Dans la parabole du bon Samaritain, nous ne sommes pas le Samaritain. Présenter celui-ci comme le héros positif, comme le sauveteur, voire comme le sauveur, c'était une audace fantastique en milieu juif où l'on haïssait les Samaritains comme des impurs. S'imaginer que nous pourrions nous identifier au Samaritain et donc jouer le rôle de Dieu, c'est quand même un peu culotté ! En fait, nous sommes le blessé laissé pour mort. Dieu est descendu nous ramasser alors que nous étions en piteux état.

Cette parabole doit-elle s'appliquer aux États ?

Une parabole s'adresse à « moi ». Elle m'invite à réfléchir sur ma propre personne singulière, ce qu'elle est, ce qu'elle doit faire. Un État n'est pas une personne. Or, il y a des choses qui ne sont à la portée que des seules personnes. Par exemple, pardonner les offenses. Un État non seulement n'a pas la capacité de le faire, mais il n'en a pas le droit. Il a au contraire le devoir de punir et de ne laisser courir aucun coupable. En l'occurrence, c'est aux personnes, regroupées en associations, de s'occuper des malheureux. L'État doit se borner à donner un cadre juridique qui protège leurs initiatives. Cela peut aller jusqu'à les limiter si une présence trop nombreuse et mal préparée de nouveaux venus met en danger le pays d'accueil. •

Rémi Brague est un philosophe français, spécialiste de la philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l'Institut de France, il est professeur émérite de l'université Panthéon-Sorbonne. Auteur de nombreux ouvrages, notamment Europe, la voie romaine (Editions Criterion, 1992, réédition NRF, 1999), il a récemment publié Le Règne de l'homme. Genèse et échec du projet moderne (Gallimard, 2015) et Où va l'histoire? Entretiens avec Giulio Brotti (Salvator, 2016).

Il est des phénomènes singuliers qui méritent qu’on s’y attarde. La presse française continue, tout uniment, de qualifier de « gaulliste » la droite dite « républicaine », à savoir « Les Républicains », continuateurs de l’UMP, elle-même continuatrice du RPR, lui-même héritier de l’UNR, et ainsi de suite. Ces volte-face successives sont matière à perplexité : ces gens-là savent-ils encore d’où ils viennent et qui ils sont ?

Il est des phénomènes singuliers qui méritent qu’on s’y attarde. La presse française continue, tout uniment, de qualifier de « gaulliste » la droite dite « républicaine », à savoir « Les Républicains », continuateurs de l’UMP, elle-même continuatrice du RPR, lui-même héritier de l’UNR, et ainsi de suite. Ces volte-face successives sont matière à perplexité : ces gens-là savent-ils encore d’où ils viennent et qui ils sont ?

mené un débat courtois et fort intéressant, sans concession, sur l'Islam (1). On pourrait écrire de ce débat qu'il fut un dialogue entre celui qui voit l'Islam tel qu'il est - Rémy Brague - et celui qui voit l'Islam tel qu'il croit qu'il est; ou, tel qu'il aimerait qu'il soit.....

mené un débat courtois et fort intéressant, sans concession, sur l'Islam (1). On pourrait écrire de ce débat qu'il fut un dialogue entre celui qui voit l'Islam tel qu'il est - Rémy Brague - et celui qui voit l'Islam tel qu'il croit qu'il est; ou, tel qu'il aimerait qu'il soit..... l'Association des imams de France, Ahamad Miktar - de Villeneuve d'Asq -a déclaré : "Le terme théologie est interdit en Islam : discuter avec Dieu, impossible !"

l'Association des imams de France, Ahamad Miktar - de Villeneuve d'Asq -a déclaré : "Le terme théologie est interdit en Islam : discuter avec Dieu, impossible !"