Prêchi-prêcha

par Louis-Joseph Delanglade

La déferlante migratoire qui s’abat sur l’Europe, mêlant dans un flux continu prétendus réfugiés politiques et authentiques fuyards économiques - qu’il est vain de vouloir distinguer puisqu’au bout du compte tous restent -, oblige à jeter les masques. Mme Merkel, au nom d’une Allemagne toujours dans l’excès d’une repentance qui ne regarde qu’elle, veut accueillir près d’un million de personnes et créer par là même les conditions d’un cataclysme désormais annoncé. Et M. Hollande de faire sienne la proposition allemande de quotas « obligatoires ». L’Union dévoile ainsi un peu plus son véritable visage, autoritariste et bientôt inquisitorial. Il suffit de voir comment sont traités ceux qui prétendent résister, non seulement les pays dits « de l’Est » (Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie), mais aussi la majorité des Français dont on stigmatise quotidiennement dans les médias « le coeur de pierre » (l’expression est de M. Aphatie, journaliste).

C’est qu’on a des valeurs, voyez-vous. Tous nous jouent désormais la même musique - de M. Valls à Calais invoquant « les valeurs de la République » à M. Fabius faisant la leçon aux Hongrois sur « les valeurs de l’Europe ». C’est oublier que nous nous devons d’abord de respecter, au nom de tous les morts de ce pays et de tous les vivants à venir, le principe même de notre existence, laquelle passe par la défense de ce que nous sommes. Personne ne nous convaincra jamais qu’« accueillir » en Europe des centaines de milliers, voire des dizaines de millions, d’êtres totalement « étrangers » à l’histoire et à la culture européennes ne nous fait pas courir un danger mortel.

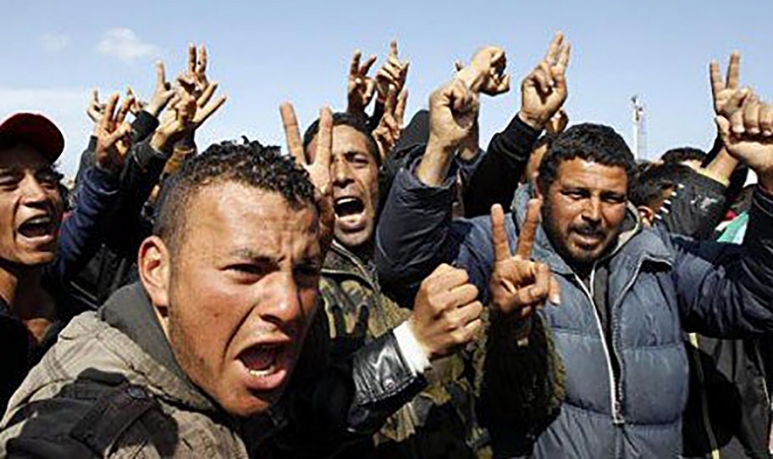

Une telle politique d’immigration massive est d’ailleurs menée sciemment en France depuis des décennies, pour diluer l’essence même du pays. Aujourd’hui ce même pays, qui n’en peut mais, semble vouloir se refermer. Sursaut protecteur : comment ne pas être effrayé en effet par ces centaines de Syriens musulmans hurlant « Allah akbar » sur les quais de la gare de Budapest ? Pourquoi ces gens-là ne bénéficient-ils pas d’une exfiltration dûment organisée vers un des « pays frères » du Golfe où il y a de l’argent et de la place ? De plus, que penser de ces « réfugiés » qui ont programmé leur installation dans tel ou tel pays, faisant de l’Europe non une terre d’asile mais un libre-service ?

Le rôle du politique n’est pas de donner dans la sensiblerie ambiante, comme celle qu’exploitent de façon éhontée certains médias avec la photo de cet enfant syrien retrouvé noyé. Le rôle du politique est d’avoir la lucidité et le courage de choisir l’intérêt de la France, voire de l’Europe. Non seulement il ne faut pas faiblir avec les Allemands mais il faut, dans un sursaut souverainiste, déclarer que l’immigration en France ne saurait être qu’une démarche individuelle, pour le coup contingentée, non un phénomène massif et communautariste. Faute de quoi, la réalité des pays dont on s’enfuit (misère ou guerre civile) nous infectera sur notre propre sol - et le rappel incantatoire des « valeurs » paraîtra alors bien vain. Il ne sera que ce qu’il est : un prêchi-prêcha veule et mortifère. •

François Hollande ne nous a pas habitués jusqu'ici à une expression particulièrement déliée ni toujours très correcte, mais le

François Hollande ne nous a pas habitués jusqu'ici à une expression particulièrement déliée ni toujours très correcte, mais le

Le journal de 20 h du 27 août sur France 2 a été une stupéfiante illustration du travail d’information de l’équipe de monsieur Pujadas :

Le journal de 20 h du 27 août sur France 2 a été une stupéfiante illustration du travail d’information de l’équipe de monsieur Pujadas :

Je parcours fréquemment les campagnes françaises, particulièrement entre la région parisienne et le pays gallo, et j'ai d'ailleurs fait une sorte de « tour de l'Ouest » au début du mois d'août, sur une douzaine de jours, dont il me faudra reparler au fil de quelques notes prochaines pour évoquer cette France pleine de ressources et pourtant souvent dévitalisée et « asséchée » par la République et la Société de consommation : il y a tant à dire, mais il y a aussi tant à faire, le désespoir n'étant, en ce domaine comme en d'autres, qu'une « sottise absolue » pour reprendre la juste formule de Maurras.

Je parcours fréquemment les campagnes françaises, particulièrement entre la région parisienne et le pays gallo, et j'ai d'ailleurs fait une sorte de « tour de l'Ouest » au début du mois d'août, sur une douzaine de jours, dont il me faudra reparler au fil de quelques notes prochaines pour évoquer cette France pleine de ressources et pourtant souvent dévitalisée et « asséchée » par la République et la Société de consommation : il y a tant à dire, mais il y a aussi tant à faire, le désespoir n'étant, en ce domaine comme en d'autres, qu'une « sottise absolue » pour reprendre la juste formule de Maurras.

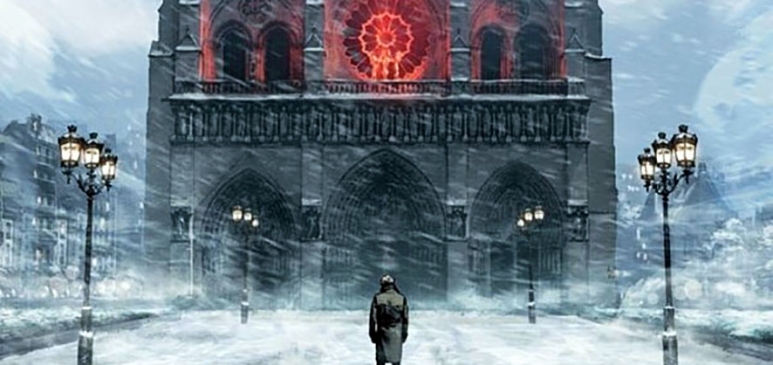

Le Bureau des Affaires Publiques, nom trompeur d’une mystérieuse officine policière prétendument fondée par Clemenceau, est chargé de résoudre en toute discrétion les affaires parisiennes liées à l’ésotérisme. Dirigé par un maître des sciences occultes, le BAP n’ignore rien des puissances cachées au cœur de la capitale : démons, fantômes, esprits aquatiques de la Seine et ses affluents…

Le Bureau des Affaires Publiques, nom trompeur d’une mystérieuse officine policière prétendument fondée par Clemenceau, est chargé de résoudre en toute discrétion les affaires parisiennes liées à l’ésotérisme. Dirigé par un maître des sciences occultes, le BAP n’ignore rien des puissances cachées au cœur de la capitale : démons, fantômes, esprits aquatiques de la Seine et ses affluents…