Jean Raspail. Il fut qualifié « d'implacable historien de notre futur » par l'écrivain Jean Cau à la sortie du Camp des Saints

PAR GILLES VARANGE

Désarmée sur les plans intellectuel et moral par des décennies de propagande pro-immigrationniste, l'Europe, devenue « le ventre mou de l'Occident », est désormais menacée de submersion démographique.

« Le tiers monde s'est mis en marche vers le paradis de l'homme blanc. Il n'a pour armes que sa multitude et la pitié qu'il inspire : arme absolue (...) Une flotte pacifique s'est échouée dans la nuit de Pâques sur les côtes du Midi de la France, chargée d'un million d'immigrants. D'autres flottes sont en route. L'Occident retient son souffle et attend. Au matin de la Résurrection, la marée du tiers monde commence à envahir nos rivages. Faut-il céder à la pitié et s'y noyer soi-même et définitivement, ou employer la force et la férocité contre la seule faiblesse ? » Ainsi, dans le rabat de couverture de son roman Le Camp des Saints, paru en janvier 1973, Jean Raspail présentait-il cet ouvrage appelé à faire de lui, ainsi que l'avait immédiatement discerné Jean Cau, « l'implacable historien de notre futur ».

Cela ne lui fut pas pardonné et lui barra à jamais le chemin de l'Académie française à laquelle ont depuis accédé tant de médiocrités satisfaites ne possédant pas même un centième de son talent. Les plus anciens d'entre nous se rappellent encore avec quels cris d'indignation ou de dégoût l'intelligentsia de la rive gauche - et aussi maints critiques de l'autre rive, soucieux de leur carrière - accueillirent ce livre, trop brillant pour qu'on pût l'ignorer, mais que le lecteur était invité à parcourir en se pinçant le nez. À vrai dire, ce qui le rendait insupportable à tout ce joli monde, c'était la féroce alacrité et la sauvage lucidité avec lesquelles étaient disséquées les mille-et-une lâchetés prévisibles de nos hiérarchies - politiques, administratives, militaires, ecclésiastiques - résignées d'emblée à tous les abandons plutôt que de se dresser avec courage et bon sens contre les commandements absurdes de la vulgate démocratique et droit-de-l'hommiste. La loi Pleven avait été votée un an plus tôt, conçue dès son origine comme un instrument de culpabilisation et de répression envers tous ceux qui persistaient à voir dans la nation française le fruit d'une longue histoire singulière issue d'un peuple et d'un sol particuliers.

LE DÉSARMEMENT DES ESPRITS

Comme l'avait prévu Raspail, cette idéologie, prétendument antiraciste mais fondée, en fait, sur une haine sournoise de la civilisation européenne et des peuples qui l'ont forgée au cours des millénaires, a peu à peu corrompu les esprits au point de rendre possible, sinon probable, la thèse qui soutenait son roman : celle, jugée hier encore délirante, d'une submersion démographique librement consentie par les populations de notre vieille Europe. Cette même submersion dont nous menaçait naguère le président algérien Houari Boumediene lorsqu'il écrivait : « Aucun nombre de bombes atomiques ne pourra endiguer le raz de marée constitué par les milliards d'êtres humains, en quête de survie, qui partiront un jour de la partie méridionale et pauvre du monde pour faire irruption dans les espaces relativement ouverts du riche hémisphère septentrional ». Nous y sommes. Mais, si les faits lui donnent cruellement raison, l'auteur du visionnaire Camp des Saints sait ne devoir s'attendre à nulle reconnaissance : la République n'a jamais écouté, aimé et honoré que les faux prophètes, ceux qui trompent ou se trompent.

L'un des signes les plus probants de l'aveuglement de nos dirigeants tient au motif même du sentiment d'urgence qui paraît les avoir gagnés soudain : ce n'est pas l'incroyable flot de centaines de milliers de réfugiés déferlant vers les rivages de l'Europe depuis dix-huit mois qui les inquiète, ce n'est pas la perspective d'un demi-million d'autres migrants illégaux prêts à embarquer dans les prochains mois qui les affole. Non, ce qui les met en transe et les pousse à se réunir toutes affaires cessantes pour adopter une série de mesures aussi hâtives que vaines, c'est l'annonce par les médias, à grand renfort de larmes de crocodile, qu'un millier de ces demandeurs d'asile auraient perdu la vie, ces dernières semaines, en tentant de franchir la Méditerranée. Chiffres certes désolants mais qui ne permettent pas, comme le faisait tel hebdomadaire parisien, d'affirmer qu' « un drame humain sans précédent » est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est oublier allégrement, non pas les quelques milliers, mais les centaines de milliers de boat people vietnamiens, hommes, femmes et enfants, disparus jadis en mer de Chine méridionale dans l'indifférence des Occidentaux. Pire : les journaux de la gauche française, toutes tendances confondues, menèrent à l'époque une campagne ignoble à l'encontre de ces malheureux, accusés de n'être guidés, dans leur fuite éperdue de l'enfer communiste, que par de sordides questions d'intérêt matériel. C'est que ceux-là risquaient de voter mal, une fois accueillis et naturalisés. « À gerber ! » comme on aime à dire chez les anciens combattants de mai 68...

L'UNION EUROPÉENNE, ÉCOLE D'IMPUISSANCE

Les leçons de morale en provenance de notre caste politique et médiatique sont d'autant plus insupportables que bien rares ont été les voix à s'élever en son sein pour contester en temps utile les déplorables agressions commises par les puissances occidentàles contre des régimes qui avaient pour principal défaut de ne pas leur plaire et dont l'effondrement est la cause essentielle du drame actuel. Le seul résultat de ces interventions sanglantes et désastreuses a été de plonger en effet la presque totalité du Moyen-Orient et de l'Afrique sahélienne dans un « foutoir sans nom » ainsi que l'avoue le général Martin Dempsey, chef d'état-major des armées américaines. On n'ignore plus rien à présent de la manière dont les Printemps arabes, notamment en Egypte, ont été pilotés et encadrés par cette « usine à révolutions » qu'est le centre Canvas, entièrement financé par le Département d'État américain qui se targue de l'avoir fait intervenir dans une quarantaine de pays. Et l'on ne rappellera que pour mémdire les funestes entreprises de déstabilisation du régime de Damas menées conjointement par Washington, Londres et Paris en s'appuyant sur les pires hordes de fanatiques islamistes avant d'en venir à cette folie suprême que fut le renversement de Kadhafi, mené de bout en bout par Nicolas Sarkozy et David Cameron pour d'obscurs motifs qui défient l'entendement mais qu'il faudra bien tenter d'éclaircir un jour.

Spectacle surréaliste : après avoir sciemment détruit tous les États peu ou prou organisés qui constituaient un obstacle naturel au déferlement de multitudes humaines vers les rivages de l'Europe, voilà pourtant nos dirigeants pris au dépourvu comme si notre continent se trouvait menacé par les vagues d'un tsunami né d'un déplacement fortuit de plaques tectoniques. Où ces gens qui se noient d'ordinaire dans chaque goutte d'eau pourraient-ils trouver, de toute façon, la subite capacité d'affronter le gigantesque raz-de-marée qu'ils ont eux-mêmes provoqué ? Après avoir proféré quelques fugitives menaces à l'encontre des passeurs de clandestins, ils ont donc préféré recourir à leur stratégie habituelle face aux défis qui se présentent à eux : ils ont sorti piteusement leur portefeuille pour tripler avec notre argent les sommes allouées aux missions de « surveillance et de sauvetage » en Méditerranée, créant ainsi, de l'aveu du ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, autant de « nouveaux ponts vers l'Europe ».

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

Il est vrai que le président du Conseil européen, le polonais Donald Tusk, enfant chéri de Washington et des milieux d'affaires, avait d'emblée fermé la porte à toute solution de fermeté en affirmant : « Nous ne sommes pas des Australiens ». C'est vrai : depuis les traités de Maastricht et de Lisbonne, nous ne sommes plus rien. Si Libyens, Syriens, Éry-thréens, Éthiopiens, Somaliens, Africains de l'Ouest, se lancent par centaines de milliers vers les côtes de l'Europe, c'est qu'ils savent n'avoir plus en face d'eux que des fantômes d'États, des ectoplasmes de gouvernements prenant des ersatz de décisions. Rien qui puisse les arrêter. Impuissante à exister réellement, l'Union européenne agit à l'égard des malheureuses nations qui la composent comme ces trous noirs avalant et détruisant tout ce qui se trouve à leur portée. Le pire est que les islamistes l'ont compris aussi bien que les demandeurs d'asile, ce qui incite Gilles Kepel, spécialiste du monde musulman, à nous en avertir : « C'est l'Europe qui est le ventre mou de l'Occident. C'est elle qu'il faut attaquer en premier ».

À titre de symbole de la sombre folie de nos dirigeants, retenons pour finir ces deux chiffres, plus éloquents que n'importe quelle démonstration : le gouvernement français a accordé l'année dernière près de 5o millions d'euros de subventions publiques à l'association immigrationniste France-Terre d'Asile, mais 47 millions seulement à la Direction générale de la sécurité intérieure, chargée de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Dans son Camp des Saints, Jean Raspail fait dire à l'un de ses héros, soumis à la malveillance des soutiens de l'immense armée des immigrants en train de débarquer : « Je me demande si vous êtes des cons ou des salauds ». Nous connaissons maintenant la réponse : les deux à la fois... •

Longtemps, il a fallu s’y résigner : les paroles s’envolaient, seuls les écrits restaient. Ainsi, jusqu’à l’invention de moyens d’enregistrement de la voix et du son, toute parole prononcée, fût-elle attestée par des témoins fiables, ne peut être regardée comme authentique, exacte et sûre. Après non plus, d’ailleurs…

Longtemps, il a fallu s’y résigner : les paroles s’envolaient, seuls les écrits restaient. Ainsi, jusqu’à l’invention de moyens d’enregistrement de la voix et du son, toute parole prononcée, fût-elle attestée par des témoins fiables, ne peut être regardée comme authentique, exacte et sûre. Après non plus, d’ailleurs…

MYTHES ET MENSONGES...

MYTHES ET MENSONGES...

Rarement les Français auront été aussi tancés qu'au cours des dix jours qui ont séparé la diffusion de la photo de l'enfant kurde retrouvé mort sur une plage de Turquie et la décision d'Angela Merkel de rétablir les contrôles à la frontière avec l'Autriche. La quasi-totalité des commentateurs, des personnalités politiques, des artistes et des universitaires qui ont accès aux médias se sont fait un devoir de morigéner leurs concitoyens, coupables, les premiers jours, de se dire en majorité opposés à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Les plus indulgents jugeaient nécessaire de « faire de la pédagogie » envers les Français, comme un professeur qui s'adresserait à des élèves en difficulté. Les autres se drapaient dans les grands principes pour expliquer que le président de la République devait savoir tenir tête à l'opinion publique et ses bas instincts, dès lors que la morale était en jeu.

Rarement les Français auront été aussi tancés qu'au cours des dix jours qui ont séparé la diffusion de la photo de l'enfant kurde retrouvé mort sur une plage de Turquie et la décision d'Angela Merkel de rétablir les contrôles à la frontière avec l'Autriche. La quasi-totalité des commentateurs, des personnalités politiques, des artistes et des universitaires qui ont accès aux médias se sont fait un devoir de morigéner leurs concitoyens, coupables, les premiers jours, de se dire en majorité opposés à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Les plus indulgents jugeaient nécessaire de « faire de la pédagogie » envers les Français, comme un professeur qui s'adresserait à des élèves en difficulté. Les autres se drapaient dans les grands principes pour expliquer que le président de la République devait savoir tenir tête à l'opinion publique et ses bas instincts, dès lors que la morale était en jeu.

Nous arrivons à la phase terminale de la haine inexpiable qu’une certaine conception nihiliste de la République a toujours vouée à la France comme patrie charnelle. Nul ne sait qui l’emportera.

Nous arrivons à la phase terminale de la haine inexpiable qu’une certaine conception nihiliste de la République a toujours vouée à la France comme patrie charnelle. Nul ne sait qui l’emportera.

Avec l'information et la désinformation qui passent désormais à la vitesse de la lumière, avec l'appel permanent aux émotions élémentaires et aux réflexes pavloviens, tout se passe comme si, sur le front des luttes, Nabilla avait remplacé Descartes. Un exemple chimiquement pur vient de nous être donné par la chancelière allemande, l'efficace et faussement angélique Angela. Et les réactions médiatico-politiques intenses que ses conduites engendrent.

Avec l'information et la désinformation qui passent désormais à la vitesse de la lumière, avec l'appel permanent aux émotions élémentaires et aux réflexes pavloviens, tout se passe comme si, sur le front des luttes, Nabilla avait remplacé Descartes. Un exemple chimiquement pur vient de nous être donné par la chancelière allemande, l'efficace et faussement angélique Angela. Et les réactions médiatico-politiques intenses que ses conduites engendrent.

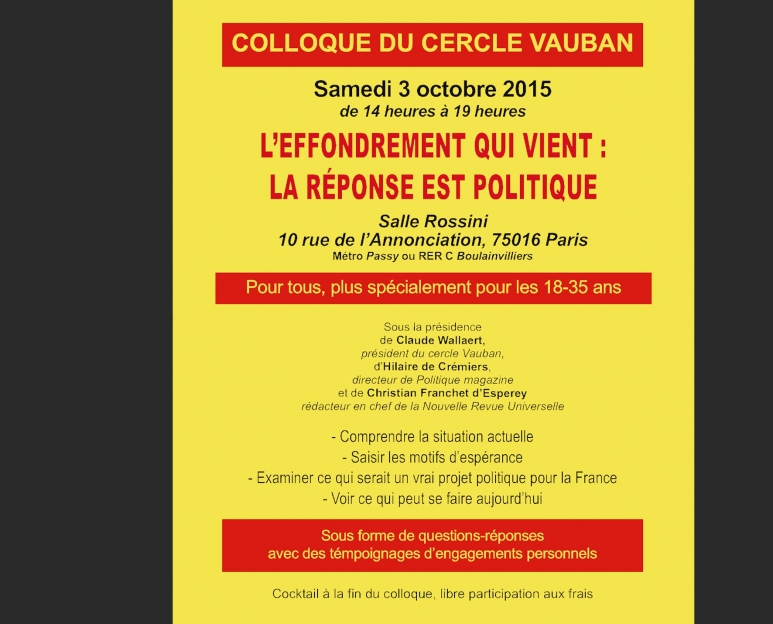

En ce début d’année scolaire, ce ne sont pas les sujets d’actualité et parfois d’indignation, qui manquent, et l’absence d’une monarchie digne de ce nom dans notre pays se fait cruellement sentir en ces heures à la fois douloureuses et incertaines : la République n’est plus, suivant l’expression terrible de Pierre Boutang, qu’un « Semble-Etat » incapable de mener une politique sur le long terme, bornée qu’elle est par l’échéance de l’élection présidentielle (2017, 2017 ! En attendant 2022…), cet horizon apparemment indépassable de l’action politicienne en France qui fait oublier toute raison et toute humilité… Triste régime qui brasse du vent quand il faudrait un grand souffle pour la nation et ses générations présentes et à venir.

En ce début d’année scolaire, ce ne sont pas les sujets d’actualité et parfois d’indignation, qui manquent, et l’absence d’une monarchie digne de ce nom dans notre pays se fait cruellement sentir en ces heures à la fois douloureuses et incertaines : la République n’est plus, suivant l’expression terrible de Pierre Boutang, qu’un « Semble-Etat » incapable de mener une politique sur le long terme, bornée qu’elle est par l’échéance de l’élection présidentielle (2017, 2017 ! En attendant 2022…), cet horizon apparemment indépassable de l’action politicienne en France qui fait oublier toute raison et toute humilité… Triste régime qui brasse du vent quand il faudrait un grand souffle pour la nation et ses générations présentes et à venir.

Qu’un certain journalisme adore sermonner au moins autant qu’informer, ce n’est pas très nouveau. L’appel publié jeudi en « une » de Libération – et de onze autres journaux européens – ne m’a d’abord arraché qu’un haussement d’épaule. « Nous journaux d’Europe, nous unissons pour exhorter nos dirigeants à agir résolument pour gérer cette tragédie humanitaire et empêcher que d’autres vies ne soient perdues… »

Qu’un certain journalisme adore sermonner au moins autant qu’informer, ce n’est pas très nouveau. L’appel publié jeudi en « une » de Libération – et de onze autres journaux européens – ne m’a d’abord arraché qu’un haussement d’épaule. « Nous journaux d’Europe, nous unissons pour exhorter nos dirigeants à agir résolument pour gérer cette tragédie humanitaire et empêcher que d’autres vies ne soient perdues… »