La guerre monétaire se renforce

En incluant le yuan dans son panier de référence, le Fonds monétaire international a consacré une devise qui n’est pas issue de la sphère américaine. Une grande première en soixante-dix ans, dont les conséquences pourraient être aussi importantes qu’inattendues pour notre finance et notre économie.

La situation monétaire de la planète est en train de changer. Pour la première fois depuis la création du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale en 1945, une devise qui n’est pas issue de la zone d’influence américaine a reçu une consécration mondiale.

Ainsi le FMI a-t-il décidé fin novembre d’inclure le yuan chinois dans ses opérations. Jusqu’ici, seuls le dollar américain, l’euro (auparavant, le mark et le franc), la livre sterling et le yen japonais servaient de référence au Droit de tirage spécial – DTS – la devise particulière émise par l’institution basée à New-York. Au 1er octobre 2016, le yuan fera partie du lot, et pas qu’un peu : il sera inclus dans le panier utilisé par le FMI à hauteur de 11 %, contre 8 % chacun pour le yen et pour la livre. Seuls l’euro (31 %) et le dollar américain (42 %) sont considérés comme plus importants que la monnaie chinoise dans les transactions mondiales. Une vraie consécration que Pékin a pourtant appréciée avec discrétion tant ses espoirs étaient importants.

Yuan-dollar, la guerre en coulisses

Qu’est-ce qu’un Droit de tirage spécial du FMI ? « C’est la monnaie mondiale émise par le FMI, et qu’il distribue à ses pays membres [en cas de demande de prêts]. C’est simplement un autre type de monnaie, comme le dollar ou l’euro, qui n’est adossée à rien. La seule petite différence, c’est que les DTS ne peuvent être utilisés que par des pays, et non des particuliers. Mais les pays peuvent échanger leurs DTS contre des dollars ou des euros (au sein du FMI, via un mécanisme de transactions secret) », explique l’analyste spécialisé Jim Rickards dans sa lettre financière Intelligence stratégique. Le panier de monnaies dans lequel va être intégré le DTS ne constitue qu’une simple base de calcul pour estimer la valeur de la devise du Fonds monétaire international. Le DTS n’est pas adossé à un panier de devises, mais seulement calculé par rapport aux cours du dollar, de l’euro, du yen, de la livre et l’an prochain du yuan, selon les pondérations décrites plus haut. A quoi sert le FMI ? L’organisme a longtemps prêté à ses pays-membres en dollars seulement. Il a donc participé à la domination du billet vert à travers la planète, car cette monnaie ne peut in fine qu’être réinvestie dans la finance états-unienne. Mais la contestation de ce système – notamment par le général de Gaulle – a poussé le FMI à créer sa propre devise en 1969. En général peu utilisée (le FMI est d’abord prompt à prêter en dollars), elle a néanmoins connu des pics de demande lors des grandes crises de liquidité de 1972, 1980 et 2009. « L’élite au pouvoir ne les fait intervenir [les DTS] que lorsqu’il lui semble que le système monétaire international s’effondre », analyse Jim Rickards.

L’entrée du yuan dans le panier du Fonds monétaire international destiné au calcul du DTS est donc avant tout symbolique. Elle n’obligera pas dans l’immédiat des banques centrales à acquérir de la devise chinoise. « Elle ne change pas immédiatement notre système actuel de taux de change », a souligné le vice-gouverneur de la Banque centrale de Chine. Mais elle pourrait inciter à terme les gérants internationaux à utiliser davantage le yuan dans leurs transactions. Déjà, la devise chinoise est la première monnaie utilisée dans le commerce de la zone Asie-Pacifique, remarquait l’agence de notation Fitch le mois dernier. « Le renminbi [autre nom du yuan] est toujours en course pour devenir une monnaie mondiale majeure, mais cela dépend de la détermination des autorités dans l’ouverture du marché », souligne l’analyste Robert Koepp de l’entreprise Economist Corporate Network.

Le FMI va-t-il perdre la main ?

Les gérants de fonds ne seront définitivement preneurs de la devise chinoise que quand ils pourront l’échanger plus facilement contre des actifs libellés dans cette monnaie. Ce sont donc des actifs chinois qu’ils recherchent en premier lieu. C’est pourquoi le pays a entamé ces deux dernières années une certaine libéralisation de son marché des capitaux pour faciliter l’entrée d’argent étranger. Ainsi Pékin a-t-il donné la possibilité aux entreprises étrangères d’emprunter en yuans sur la place offshore de Hong Kong ou a-t-il lancé un contrat à terme libellé en yuans sur le pétrole. « Le duel monétaire entre la Chine et les états-Unis est un sujet absolument majeur, et il est scruté à la loupe par les agents financiers », souligne l’ancien consultant de la banque Lazard, Antoine Brunet, selon qui les discussions acharnées au FMI ont provoqué une guerre commerciale depuis cet été (voir encadré).

Dans son combat, Pékin est bien aidé par la Russie, qui a déclaré ouvertement la guerre au dollar américain depuis la mise en place de sanctions financières par Washington en 2014. En exhortant les pays du monde à ne plus utiliser le billet vert dans leurs transactions lors du G20 de Brisbane, en affirmant ouvertement qu’il serait prêt à émettre des obligations d’état libellé en yuans en juin dernier, le Kremlin a donné un sérieux coup de pouce à la devise chinoise.

La décision récente du Fonds monétaire international, défavorable au dollar, pourrait donc étonner. Mais certains observateurs avancent qu’il cherche ainsi à ne pas être pris de court par deux établissements concurrents récemment lancés : la Banque des pays émergents poussée par la Russie, qui est en train de finaliser son capital de départ, et la Banque asiatique d’infrastructures et de développement créée par Pékin en 2014. Cette dernière a attiré plusieurs pays européens – dont la France – à son tour de table, et elle a annoncé qu’elle effectuerait prochainement son premier prêt … en yuans. •

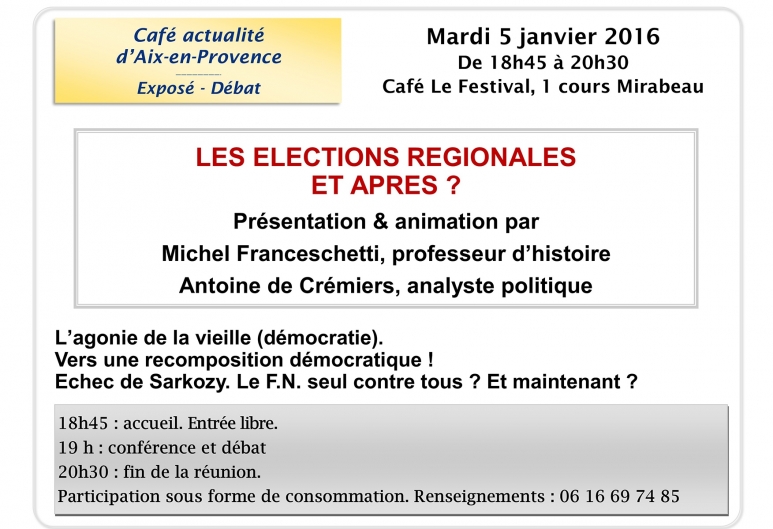

Oui à l’analyse des récents succès électoraux du Front National quand ils cessent d’être uniquement considérés comme des votes de rejet mais aussi comme des votes de conviction. Plus précisément comme la traduction politicienne de profondes tendances à l'oeuvre dans la société française d’aujourd’hui, parmi lesquelles le besoin d’identité, le désir de sécurité, la soif de justice, l’amour de la France.

Oui à l’analyse des récents succès électoraux du Front National quand ils cessent d’être uniquement considérés comme des votes de rejet mais aussi comme des votes de conviction. Plus précisément comme la traduction politicienne de profondes tendances à l'oeuvre dans la société française d’aujourd’hui, parmi lesquelles le besoin d’identité, le désir de sécurité, la soif de justice, l’amour de la France.

Nous sommes en état d'urgence jusqu'au 26 février. L'armée dans les rues, bérets rouges, verts, bleus, noirs ; tenues camouflées, pistolets mitrailleurs ; drapeaux tricolores aux fenêtres... On se croirait en 1958, après la bataille d'Alger.

Nous sommes en état d'urgence jusqu'au 26 février. L'armée dans les rues, bérets rouges, verts, bleus, noirs ; tenues camouflées, pistolets mitrailleurs ; drapeaux tricolores aux fenêtres... On se croirait en 1958, après la bataille d'Alger.

A la question de savoir quel a été le moment le plus important de l’année 2015, il me semble qu’il ne s’agit pas d’un événement en particulier, mais plutôt d’un mot : celui de civilisation. Ce mot avait beaucoup été utilisé au lendemain des attentats du 11 septembre. On parlait alors du choc des civilisations, en écho au célèbre livre de Samuel Huntington.

A la question de savoir quel a été le moment le plus important de l’année 2015, il me semble qu’il ne s’agit pas d’un événement en particulier, mais plutôt d’un mot : celui de civilisation. Ce mot avait beaucoup été utilisé au lendemain des attentats du 11 septembre. On parlait alors du choc des civilisations, en écho au célèbre livre de Samuel Huntington.

En ce moment, et jusqu’au 20 mars 2016, se tient à Aix, ancienne capitale de la Provence comtale puis royale, une exposition de peinture comme on en voit rarement par sa haute qualité, et qui permet aussi de se pencher sur les rapports étroits existant souvent, tant en Occident qu’en Orient, entre monarchie et beaux-arts.

En ce moment, et jusqu’au 20 mars 2016, se tient à Aix, ancienne capitale de la Provence comtale puis royale, une exposition de peinture comme on en voit rarement par sa haute qualité, et qui permet aussi de se pencher sur les rapports étroits existant souvent, tant en Occident qu’en Orient, entre monarchie et beaux-arts.

La réplique scrupuleuse d’un chef-d’oeuvre du Caravage a retrouvé la place de l’original, probablement vandalisé puis détruit.

La réplique scrupuleuse d’un chef-d’oeuvre du Caravage a retrouvé la place de l’original, probablement vandalisé puis détruit.