Loisirs • Culture • Traditions ...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Des commerçants musulmans assignent leur maire en justice : les enseignements politiques d’une procédure.

Julien Sanchez, jeune maire FN de Beaucaire (Gard) connaît, avec la communauté musulmane, des problèmes judiciaires révélateurs de l’incapacité de nos pouvoirs publics à défendre efficacement leurs administrés dans leurs droits et leurs intérêts les plus fondamentaux.

M. Sanchez avait pris deux arrêtés municipaux datés des 16 et 17 juin derniers interdisant l’ouverture des commerces durant la nuit. Le premier fixait cette interdiction de 23h à 8h du matin à l’intérieur d’un secteur délimité du centre-ville de Beaucaire. Le second réduisait la portée de cette interdiction, la limitant à deux rues du centre-ville (les rues Nationale et Ledru-Rollin) et en faisait cesser l’application à 5h du matin. Ces arrêtés n’étaient d’ailleurs applicables que jusqu’au 31 octobre.

Le jeune maire motivait sa décision par les plaintes de nombreux riverains (dont certains musulmans, ce que l’on se garde bien de préciser) victimes des nuisances sonores engendrées par cette activité commerciale nocturne. Ces riverains ne pouvaient pas dormir, agressés qu’ils étaient par le tumulte résultant du bavardage et des cris et autres braillements de clients agités et en grande conversation, attroupés à proximité des magasins, les vrombissements et pétarades de véhicules motorisés, le bruit des coups de klaxons et autres agréments de cette joyeuse convivialité. Certains renonçaient à dormir dans leur chambre et s’installaient sur leur canapé situé dans une pièce moins exposée (sans pour autant trouver le calme indispensable à l’ensommeillement), d’autres, exaspérés se disaient sur le point de s’abandonner à des réactions violentes. La décision du premier magistrat de la petite cité du Gard semblait donc bien compréhensible.

Pas du tout !, ont estimé les commerçants des rues visées par ces interdictions.

Sous la conduite d’Abdallah Zekri, président de l’Observatoire « national » (défense de rire) contre l’islamophobie au sein du Conseil Français du Culte Musulman (Diantre ! Voilà un homme de poids), six d’entre eux déposèrent une plainte devant le Tribunal administratif de Nîmes pour obtenir l’annulation des arrêtés incriminés, et 3 000 euros d’indemnité (chacun) au titre des préjudices engendrés par leur application. Le Conseil Français du Culte Musulman, lui, se portait partie civile, dans cette procédure. En effet, ces commerçants s’estimaient particulièrement lésés dans la mesure où la période d’application des deux arrêtés couvrait celle du ramadan, qui expliquait la recrudescence des nuisances sonores dont se plaignaient les riverains. A leurs yeux, « les mesures prises par ce maire visent à asphyxier l’activité économique de ces commerçants en raison de leur appartenance à la religion musulmane », pas moins.

Se prévalant de l’alibi de la tranquillité de ses administrés, le maire poursuivrait donc une politique de « discrimination » à l’égard des musulmans de sa cité. « Force est de reconnaître que ces arrêtés visent substantiellement les commerçants musulmans », est-il spécifié dans la citation à comparaître. Ces commerçants, le maire viserait à les acculer à la faillite ; comme si leur bonne santé économique et financière dépendait uniquement de leur surcroît d’activité au moment du ramadan ; et comme si les Beaucairois justement mécontents (dont certains musulmans, répétons-le) n’avaient qu’à souffrir en silence au nom de la « tolérance », de l’égalité, du refus de toute discrimination ethnique ou religieuse, valeurs essentielles de notre république.

A la suite du dépôt de plainte des commerçants, Julien Sanchez rapporta ses deux arrêtés. Si bien que, lors de l’audience du 26 août dernier, le Tribunal administratif de Nîmes rendait un verdict de non-lieu sur ce sujet, et, de surcroît, déboutait les plaignants de leur demande d’indemnisation.

Mais le maire ne renonça pas à faire prévaloir ses décisions. A peine eut-il abrogé les arrêtés en cause que, le 19 août, il en prit deux autres, qui reconduisaient les mesures qu’ils contenaient. Les commerçants et le CFCM déposèrent alors une nouvelle plainte devant le Tribunal correctionnel de Nîmes, cette fois.

Ces tous derniers jours, jeudi 7 janvier, à l’issue de l’audience, le président du Tribunal correctionnel a mis la décision en délibéré au 10 mars prochain. Nul ne peut préjuger du verdict qui sera rendu.

Quel que soit le verdict qui sera vendu, cette affaire montre à quel degré d’impuissance est vouée la défense des droits les plus élémentaires de nos compatriotes en nos temps d’aliénation morale et culturelle et de déliquescence politique. Un édile ne peut même plus assurer la simple tranquillité de ses concitoyens sans se voir aussitôt vilipendé, médiatiquement lynché et traduit devant un tribunal par les représentants de telle communauté ethnoreligieuse. Si le tribunal nîmois donne tort à M. Sanchez, les beaucairois des quartiers en lesquels sont implantés des commerces arabes n’auront qu’à se résigner à supporter le supplice du tintamarre provoqué par les attroupements bruyants des clients musulmans de ces échoppes pendant au moins un mois, quitte à être privé de sommeil ; et, bien entendu, ils n’auront pas le droit de se plaindre sous peine de se voir taxer de racisme. De la même façon, les habitants de banlieues populaires des grandes villes doivent se résoudre, la mort dans l’âme, à voir leurs communes ou leurs quartiers hérissés de minarets et émaillés de boucheries halal, de restaurants arabes, de pizzerias turques et autres kebab, de magasins spécialisés dans l’organisation de mariages musulmans et la vente de matériel religieux, et de sièges locaux d’associations d’aides aux immigrés ou de jeunes maghrébins.

Il est vrai que Yann Moix nous rappelle, sur le ton de l’objurgation, que « c’est le mouvement de l’histoire », que « demain, la France sera peut-être musulmane », et qu’il est aussi vain qu’ »indécent » de s’opposer à une telle évolution. Manifesterait-il la même inclination s’il diagnostiquait un retour de la tradition et de la morale catholique en France ? Non, à n’en pas douter.

La mésaventure du jeune maire de Beaucaire dément les sombres prévisions de ceux que l’accès au pouvoir du Front national amènerait l’instauration d’une dictature de type pétainiste ou fasciste. En fait, ses opposants entreraient immédiatement « en résistance », suivant leur propre expression et mettraient tout en œuvre pour empêcher le pouvoir d’agir ou faire invalider ses décisions par le Conseil constitutionnel et les tribunaux de tous degrés et de toutes natures. Et on sait que notre constitution et nos divers codes juridiques contiennent quantité d’articles, de lois et de décrets qui concourent tous – tant par leur inspiration ou leur contenu effectif que par les interprétations qu’ils autorisent –à empêcher toute politique de défense de notre nation, de notre identité culturelle et des droits les plus élémentaires de nos compatriotes au nom des « droits de l’homme » et des « valeurs de la République », qui font » l’honneur de la France ». Notre classe politique et notre intelligentsia nous ont collé, durement inscrit dans les textes de loi, un véritable sida politique et moral qui nous prive de toute défense, de toute possibilité de saine réaction contre la décrépitude. Cette petite affaire beaucairoise en est une illustration entre mille. •

Une excellente et instructive chronique de Gabriel Robin*

Ah, le langage des « jeunes » ! Une barrière à la compréhension intergénérationnelle souvent infranchissable. Récemment, les dictionnaires Petit Robert et Larousse se sont renouvelés en incluant des anglicismes stupides et des mots d’argot comme « bolos ». Ils restent néanmoins en retard par rapport à l’évolution constante de l’argot des « jeunes ».

Ah, le langage des « jeunes » ! Une barrière à la compréhension intergénérationnelle souvent infranchissable. Récemment, les dictionnaires Petit Robert et Larousse se sont renouvelés en incluant des anglicismes stupides et des mots d’argot comme « bolos ». Ils restent néanmoins en retard par rapport à l’évolution constante de l’argot des « jeunes ».

L’Express révélait hier, dans sa rubrique « Insolite », l’existence d’un lexique franco-« jeunes » officieux à l’usage des professeurs d’un établissement scolaire parisien. C’est une utilisatrice du réseau social Twitter qui en a révélé l’existence. Le document, intitulé « Lexique top secret pour M. Dufduf », était affiché dans la salle destinée aux réunions privées des professeurs. Dans ce lexique, plusieurs mots argotiques, ou étrangers, trouvent une traduction en français courant (déduction faite des nombreuses fautes d’orthographe).

Parmi les mots mentionnés, de nombreux mots étrangers : sheitan (diable), miskine (le pauvre), bismila (au nom de dieu), nardinomouk (insulte pour une mère), starfoullah (pardon dieu), psartek (respect). D’autres mots renvoient au vocabulaire du rap, des fameux quartiers dits « populaires » : zoulette (péripatéticienne), balek (s’en foutre royalement), zonz (prison), biff (argent), rodave (être pris en flagrant délit), crew (groupe, block, bâtiment de la cité). Pour le journaliste de la rubrique « Insolite de L’Express, cette liste de définitions permettrait d’« enrichir le vocabulaire des adultes » et représenterait le langage des « jeunes ». Mais de quels « jeunes » parlons-nous ? La jeunesse de France dans son ensemble aurait donc fait de l’arabe vulgaire sa première langue et d’un sabir islamo-racaille mondialisé son langage de tous les jours ?

Cette information témoigne de la profonde décadence dans laquelle est plongée la France. La déculturation du pays est une réalité observable. Première victime ? La langue française qui est dénaturée, trahie, violée et méthodiquement remplacée par un jargon débilitant. Le niveau d’enseignement donné à l’école baisse considérablement, ainsi que la compétence générale d’une partie de moins en moins négligeable du corps enseignant.

À la source de nos maux : une classe politique folle qui a laissé venir une immigration de masse sans se soucier des conséquences : l’abandon progressif de l’exigence à l’école, le relativisme culturel. L’école, conformément aux souhaits des idéologues qui nous gouvernent, s’est adaptée aux nouvelles catégories de la population présentes sur notre territoire, alors qu’elle aurait dû demander à ces nouvelles catégories de s’adapter à elle. Elle est devenue bêtement « multiculturelle » avant que d’être totalement déculturée car déracinée. Face à l’immigration de masse, nos dirigeants ont toujours répondu qu’elle était une « chance ». Ils n’ont jamais prévenu les Français que cette immigration de masse pourrait poser des « difficultés » et qu’elle nécessitait des aménagements, des sacrifices auxquels la population n’aurait pas forcément consenti si elle avait été informée.

« Dès qu’elle est proférée, la langue entre au service d’un pouvoir », disait Roland Barthes. En l’espèce, ce pouvoir prospère sur la disparition de notre civilisation et entend la remplacer par un néant. C’est un pouvoir injuste en lutte contre tout ce qui est beau et élève l’esprit. •

* Boulevard Voltaire

Tadashi Kawamata

L'imposture que constitue ce que l'on appelle avec complaisance l'art contemporain est aujourd'hui assez communément dénoncé. C'est ce que fait ici avec pertinence Laurent Dandrieu en commentaire d'un livre d’Aude de Kerros qui démontre comment le dit art contemporain est devenu une bulle spéculative. De l’art de faire des fortunes avec du vent.

Les chiffres donnent le tournis : 58,4 millions de dollars pour un chien gonflable de Jeff Koons (Balloon Dog), 100 millions de dollars pour une tête de mort (certes incrustée de diamants) de Damien Hirst (For the Love of God), 70,5 millions de dollars acquittés le 11 novembre dernier, chez Sotheby’s à New York, pour des gribouillages sur tableau noir signés de Cy Twombly (Untitled). Selon le site Artprice, le chiffre d’affaires annuel du marché de l’art contemporain serait aujourd’hui de 1,7 milliard d’euros, soit une augmentation de 1 800 % en quinze ans !

Les chiffres donnent le tournis : 58,4 millions de dollars pour un chien gonflable de Jeff Koons (Balloon Dog), 100 millions de dollars pour une tête de mort (certes incrustée de diamants) de Damien Hirst (For the Love of God), 70,5 millions de dollars acquittés le 11 novembre dernier, chez Sotheby’s à New York, pour des gribouillages sur tableau noir signés de Cy Twombly (Untitled). Selon le site Artprice, le chiffre d’affaires annuel du marché de l’art contemporain serait aujourd’hui de 1,7 milliard d’euros, soit une augmentation de 1 800 % en quinze ans !

Dans l’essai qu’elle consacre au phénomène, Aude de Kerros montre qu’aujourd’hui, l’art contemporain (qu’elle désigne par l’acronyme AC, pour bien souligner que ce courant ultra-dominant ne saurait prétendre à représenter la totalité de l’art d’aujourd’hui) est essentiellement devenu un art financier, une bulle spéculative pour grandes fortunes avides de placements hautement rentables et quasiment sans risques. Si le titre de son livre, l’Imposture de l’art contemporain, pourrait laisser croire à une énième dénonciation du vide de ce nouvel art officiel, l’approche en est plus novatrice : démonter les processus par lesquels, d’avant-garde esthétique, il s’est mué en puissance économique dominatrice et monopolistique.

Sous ses dehors d’art contestataire, censé poser sur le réel un regard déconstructeur en ne cessant de le “questionner” — sans jamais donner la moindre réponse, ce qui permet de continuer à poser indéfiniment les mêmes questions —, l’art contemporain est devenu une valeur refuge, d’autant plus commode qu’elle est incontrôlable : « C’est un produit qui échappe à bien des réglementations, aux taux de change, aux problèmes de douane, grâce aux zones franches. Il offre des possibilités à l’évasion fiscale et au blanchiment d’argent. […] Les délits d’initiés, les trusts et les ententes ne sont pas réprimés sur le marché de l’AC. » Indépendant par essence de la critique, puisque seul le regard de l’artiste est apte à décider ce qui est de l’art, l’AC s’est, depuis quelques années, émancipé de la tutelle des institutions (musées, pouvoirs publics) pour ne plus dépendre que du marché. Un marché qui est tout sauf transparent, puisque collectionneurs, galeristes, experts et grandes maisons de ventes aux enchères travaillent main dans la main, avec la bénédiction complice des grands musées instrumentalisés par le secteur privé, pour déterminer les cotes des artistes d’une manière on ne peut plus artificielle — mais très avantageuse pour toutes les parties concernées. Irrespectueux par essence, l’art contemporain s’est d’ailleurs toujours montré très déférent vis-à-vis de la puissance de l’argent : « On peut se foutre de la gueule de l’art, mais pas de la gueule du marché », déclare ainsi Damien Hirst, qui parle d’or.

Devenu marginal sur le marché de l’art, où il ne pèse guère ni artistiquement ni financièrement, Paris s’est vu attribuer un autre rôle : celui d’une place de prestige, assignée à la légitimation de l’AC. Versailles, le Louvre, l’hôtel de la Monnaie, en ouvrant leurs portes à Koons, Murakami ou McCarthy, leur confèrent par capillarité la dignité de la haute culture, une sorte de label de qualité symbolique incritiquable.

Bien rodé, le système peut-il perdurer indéfiniment ? Depuis quelques années, le réveil de la pensée critique sur le sujet laisse deviner que le roi est de plus en plus nu. Quant à cette « titrisation du néant » que dénonce Jean Clair, cette manière de conférer des prix délirants à des objets qui artistiquement n’existent pas, elle semble condamnée à se dégonfler aussi sûrement que ces produits financiers dérivés qui ne reposaient sur rien de tangible et qui ont abouti à la crise des subprimes. À défaut de rester dans l’histoire de l’art autrement que comme symptôme de dégénérescence, peut-être Jeff Koons restera-t-il comme un prophète, pour avoir donné à ses oeuvres phares l’opportune apparence de baudruches. •

L’Imposture de l’art contemporain, une utopie financière, d’Aude de Kerros, Eyrolles, 256 pages, 25 €.

L’Imposture de l’art contemporain, une utopie financière, d’Aude de Kerros, Eyrolles, 256 pages, 25 €.

Laurent Dandrieu [Valeurs actuelles]

[Lafautearousseau - Actualisé le 14.01.2016]

Dans son prélude au livre essentiel qu'il a écrit sur Maurras* - ouvrage sans-doute trop volumineux et souvent trop difficile pour que beaucoup d'esprits fassent l'effort de s'y arrêter vraiment - Pierre Boutang dit ce que fut l'espérance royale de Charles Maurras, mais aussi la sienne propre, et conséquemment la nôtre, nous qui gardons, dans le contexte actuel, la foi politique qui fut la leur, comme de beaucoup d'autres. Une foi et une espérance politiques purement d'Action française. Ce texte, dont nous publions plus loin quelques extraits, nous paraît en effet en particulière concordance avec l'évolution en cours d'un certain nombre d'esprits importants, soit qu'ils se livrent à une forme très nette de remise en cause des valeurs républicaines, de la République en soi-même, soit qu'ils posent, très clairement, la question du régime et évoquent le manque de Roi, à l'instar d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie en exercice. Ainsi, la monarchie réapparaît, une fois de plus, comme le dit Boutang, sinon immédiatement à l'horizon du possible, du moins au cœur du débat public Dans un contexte et un langage actuels, comme il est normal. Et si l'idée monarchique ne cesse pas d'être sous-jacente à la réflexion politique contemporaine, on verra ce qu'elle doit, selon Boutang, à la démonstration puissante, répétée pendant un demi-siècle, par Maurras et par l'Action française selon laquelle la République ne remplit pas les conditions minimales d'un Etat. Tel est en tout cas le constat que font aujourd'hui, selon des voies diverses, nombre de personnalités dont il serait aisé de réunir les noms et les textes. Dans les crises de toute nature où se débat le régime, ces avancées de l'hypothèse monarchique ne sont pas négligeables. Tout au contraire. LFAR

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

[…] Plusieurs décennies ont passé depuis sa mort, et nous avons recommencé, cessé, et puis recommencé; nous avons, quelques-uns, roulé le rocher de Sisyphe qu'est, au regard étranger, pas au nôtre, la monarchie.

Possible que cela prête, au moins, à sourire, n'est-ce pas ? Nous en souririons nous-mêmes, s'il n'y avait l'espérance qui crie en nos petits-enfants. Oui, comme a dit ce vieil et pur camelot du roi de Bernanos, « autour des petits garçons français penchés ensemble sur leurs cahiers, la plume à la main, et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleur, au bras d'une jeune fille blonde, il y avait ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens ». Il y avait ? Il y a : chaque fois que naît un enfant dont on sait déjà que, bientôt, il saura dire son ave Maria, et le long d'un clair ruisseau buvait une colombe.

Je l'admets, Maurras n'a pas réussi à ramener le Roi. Il a travaillé « pour 1950 », et voici bientôt l'an deux mille, et si le Roi n'est pas ramené, notre foi politique est vaine.

Je l'admets, Maurras n'a pas réussi à ramener le Roi. Il a travaillé « pour 1950 », et voici bientôt l'an deux mille, et si le Roi n'est pas ramené, notre foi politique est vaine.

[…] Mais, d'abord, il y a un sens où le retour du Roi n'a nullement été étranger à son action et à sa preuve. Certes nos Princes n'échappent pas à la cruelle loi d'exil grâce à la force ou la ruse de l'Action française. Simplement l'Idée du Roi, sans laquelle on ne sait pas qui rentre, sans laquelle nos Princes eux-mêmes ne l'auraient pas toujours su, cette Idée-là dormait au cœur de la forêt historiale sans que personne eût le souci ni les moyens de la réveiller.

Ensuite l'auteur de l'Enquête n'a jamais douté que l'instauration et la consolidation d'une monarchie moderne — ou affrontée au monde moderne — ne dût être l'œuvre du Prince lui-même, et de son charisme qui dépasse la raison, du moins toutes les raisons.

Toutefois […] nous avons été « jetés en monarchie », en quasi-monarchie par un Charles De Gaulle très conscient des prolongements nécessaires pour que son œuvre ne fût pas, à long terme, un échec pire que celui de la république qu'il avait « ramassée dans la boue » en 1944 et déposée en 1958...

Enfin deux ordres de réalités concomitantes doivent être considérés à propos de Maurras :

D'une part, en remontant du salut public […] jusqu'à sa condition royale, il a pu ériger la preuve puissante, jamais réfutée, que la république en France, règne du nombre, des partis, et, à travers eux, de l'or et de l'Étranger, ne remplissait pas les conditions minimales d'un État; qu'elle ne pouvait donc masquer sa nullité politique que par une tyrannie administrative et bureaucratique vouée à défaire la nation. Il en résultait que l'avantage majeur de la monarchie serait de n'être pas la République, de combler son vide par la présence d'une personne douée, en général et au moins, des attributs de l'humanité, la raison de « l'animal rationnel mortel » et la responsabilité.

Sans cette démonstration, répétée pendant un demi-siècle, la monarchie n'aurait pu apparaître à l'horizon du possible.

D'autre part le royalisme maurrassien a trouvé sa forme supérieure, et sa composition stable, (la seule qui pût avoir des prolongements positifs, hors de la simple critique de la religion et de la non-politique démocratiques) chez ceux qui, ou bien avaient conservé une fidélité monarchique, tout endormie et désespérée qu'elle fût, ou bien, dans l'Armée, l'Église, et quelques réduits de l'Intelligence critique et de l'Université, ne voyaient pas chez le Roi la simple négation de la République, mais une personne vivante, l'héritier des fondateurs de la patrie.

Maurras avait dû, sans jamais oublier ce royalisme, où ne s'opposent jamais l'intelligence et le cœur, mettre l'accent sur la preuve négative, creuser et miner la démocratie parlementaire dont les ruines pouvaient seules, une fois déblayées, laisser la place à la monarchie moderne. Cela étant fait, et bien fait, cette critique ayant pénétré dans le subconscient de toutes les familles politiques, un fait nouveau, aussi inattendu que, pour les marxistes orthodoxes avant Lénine la Révolution dans un seul pays, apparut : non seulement le Roi se concevait comme négation effective de la République sans tête ni cœur, mais l'accession au pouvoir souverain, peut-être sous une forme nouvelle, d'un Capétien, fils de saint Louis, sortait de la simple spéculation**. •

* Maurras, la destinée et l'œuvre, Plon, 1984

** Boutang évoque ici - et plus loin - la volonté de régner du Comte de Paris (Henri VI) et son action. De même la persistance des Princes de la Maison de France à assumer "la tradition qu'il (leur) a été donné d'incarner".

La question posée en titre n'est pas illégitime. Commémorer l'exécution de Louis XVI, comme nous le ferons dans quelques jours, si ce devait être sans porter son regard au delà de cet acte singulier, pleurer seulement un mort, ce serait en effet pur passéisme pour Français nostalgiques et surannés, sans-doute capables de piété, mais définitivement hors de la politique et de l'Histoire. Ce ne doit pas être cela.

La question posée en titre n'est pas illégitime. Commémorer l'exécution de Louis XVI, comme nous le ferons dans quelques jours, si ce devait être sans porter son regard au delà de cet acte singulier, pleurer seulement un mort, ce serait en effet pur passéisme pour Français nostalgiques et surannés, sans-doute capables de piété, mais définitivement hors de la politique et de l'Histoire. Ce ne doit pas être cela.

Mais s'il s'agit de poser avec toute l'acuité requise notre regard critique sur le cours des deux siècles qui ont suivi - le XIXe et le XXe, auquel s'ajoute désormais le début du nôtre, le XXIe - s'il s'agit d'envisager la chaîne des conséquences - guerres, révolutions, délitements sociaux - qui ont découlé de cette volonté tragique et unique dans notre histoire d'arracher la France historique et charnelle à ses racines, alors commémorer la mort de Louis XVI prend un sens moderne, un caractère d'urgence, une forme de devoir, qui s'impose à nous. Alors commémorer la mort de Louis XVI, est ce que les amis de l'Action française, et d'au delà de l'Action française, ce que les royalistes et les patriotes français ont de plus important et de plus urgent à faire, le 21 janvier de chaque année.

Ringard, anachronique, nostalgique de commémorer l'exécution de Louis XVI ? Chacun sait, aujourd'hui que de cette mort datent le déséquilibre de la société française, de ses Institutions politiques, et le déclin, aujourd'hui profond, de notre pays.

De cette prise de conscience, nous donnons en annexe deux signes probants. Parmi beaucoup d'autres. Deux déclarations, dont l'une émane d'Emmanuel Macron, 38 ans, énarque, ministre de l'Economie en exercice; l'autre, toute récente, de Michel Onfray, 57 ans, philosophe et essayiste. Pour l'un et pour l'autre, l'exécution du roi Louis XVI est un acte à la source du mal français le plus contemporain. Lafautearousseau •

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

« - La démocratie est-elle forcément déceptive ?

- Il nous manque un roi. La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif : le roi n'est plus là ! On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures : ce sont les moments napoléonien et gaulliste, notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle, qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au coeur de la vie politique. Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Tout s'est construit sur ce malentendu. »

(Interview du 8 juillet 2015 dans le journal hebdomadaire Le 1, repris par tous les médias)

Michel Onfray

Michel Onfray

« C'est un vieux schéma : on coupe la tête du roi et la démocratie arrive. Or, on sait maintenant que Louis XVI n'était pas un tyran et que c'est la Terreur qui lui a succédé. »

(Figaro magazine du 8 janvier 2016)

Par Jean-Philippe Chauvin

Je n’écris pas beaucoup en ce début d’année, ce qui ne m’empêche pas, Dieu merci, de lire, d’écouter et de discuter politique, entre autres. En fait, je suis surtout en train de corriger des devoirs d’histoire-géographie de Seconde au milieu d’une actualité qui tourne à la rubrique nécrologique permanente : après Delpech, Galabru et Courrèges, c’est au tour de David Bowie de monter au Ciel… « Sale temps pour les saltimbanques », pourraient soupirer Audiard ou Gainsbourg s’ils étaient encore là pour le faire. Nécrologie, et commémorations, ces dernières semblant ne plus devoir cesser en cette République qui, a défaut d’une véritable mémoire, s’invente une histoire et une légitimité, au risque de se brouiller un peu plus avec les réalités et avec les sentiments d’un pays réel qui se sent, sans doute, délaissé ou méprisé.

Je n’écris pas beaucoup en ce début d’année, ce qui ne m’empêche pas, Dieu merci, de lire, d’écouter et de discuter politique, entre autres. En fait, je suis surtout en train de corriger des devoirs d’histoire-géographie de Seconde au milieu d’une actualité qui tourne à la rubrique nécrologique permanente : après Delpech, Galabru et Courrèges, c’est au tour de David Bowie de monter au Ciel… « Sale temps pour les saltimbanques », pourraient soupirer Audiard ou Gainsbourg s’ils étaient encore là pour le faire. Nécrologie, et commémorations, ces dernières semblant ne plus devoir cesser en cette République qui, a défaut d’une véritable mémoire, s’invente une histoire et une légitimité, au risque de se brouiller un peu plus avec les réalités et avec les sentiments d’un pays réel qui se sent, sans doute, délaissé ou méprisé.

Ainsi, je suis agacé par la véritable sacralisation (qui n’est pas vraiment récente, à bien y regarder) d’une République dont on vante les valeurs sans interroger les fondements, philosophiques comme historiques, même si je constate aussi que nombre de personnes entendent « France » quand les officiels prononcent, rituellement, le mot « République », comme si les deux se confondaient forcément et comme s’il n’y avait de valeurs civiques que dans ce régime qui se drape dans la toge de Marianne, y cachant parfois quelques poignards destinés au César du moment, fût-il « normal »…

Je me souviens de l’embarras de nos gouvernants quand une attaque terroriste ayant endeuillé le Danemark au printemps, ceux-ci reprenaient le discours officiel de janvier 2015 sur les « valeurs » en évitant, parfois bien maladroitement, de rajouter le qualificatif de « républicaines » pour un pays qui est et reste, envers et contre tout, un Royaume qui n’a guère de leçons de civisme et de démocratie à recevoir de quiconque, comme nombre de pays scandinaves et la Belgique voisine, mais aussi l’Espagne, le Royaume-Uni et le Luxembourg, souvent membres d’une Union européenne fondée sur des principes démocratiques reconnus à défaut d’être toujours respectés par les institutions d’icelle.

Bien sûr, on peut aussi entendre le mot République au sens latin du terme qui signifie « la chose publique » ou « le bien commun », et, dans ce cas, un monarchiste, même s’il est « réactionnaire » ou maurrassien, et encore plus s’il se réfère aux monarchiens de 1789 ou aux catholiques sociaux du XIXe siècle, peut reprendre le terme sans barguigner, dans le sens qu’a développé, en son XVIe siècle, le juriste Jean Bodin, « théoricien » de la Monarchie absolue… Mais, le plus souvent, nos gouvernants ne (re)connaissent pas cette généalogie politique du mot et se contentent d’y mettre ce qui peut s’apparenter à « leur » conception du Pouvoir et de sa légitimation, et de n’y voir qu’un régime politique défini, à la façon d’Anatole France (qui a compris bien des choses), que comme « l’absence de roi »…

Cette République-là, à la merci des grands féodaux et de leurs partis, est justement celle que je dénonce et combats, et pour laquelle je n’ai pas de mots assez durs, non par haine d’elle-même, mais bien au contraire, par amour de la Chose publique, du Bien commun, de la nation française et de ses particularités et diversités… Cette République qui oublie les petits et les pauvres, cette République qui méprise les provinces et les villages, cette République qui parle de valeurs mais pense d’abord Bourse et compétitivité, cette République qui se verdit le temps d’une COP 21 et bétonne le jour d’après, de Notre-Dame-des-Landes (ce n’est pas fait !) aux entours de nos bourgs ruraux (la « rurbanisation », disent-ils, mais qui est une véritable artificialisation inutile des terres quand les centres-bourgs ont tant de maisons disponibles à remplir et à restaurer)… Cette République qui inscrit dans la pierre de ses bâtiments officiels la liberté comme pour être bien sûre qu’elle ne bouge plus de ses frontons et dans le cœur des gens, et qu’elle ne menace plus son règne… Si Bernanos, cet amoureux passionné de la liberté, était royaliste, ce n’est ni un hasard ni une surprise, comme l’a rappelé si souvent son disciple le plus fervent, Sébastien Lapaque, mais la simple constatation que la République enfermait la liberté dans ses textes et son Journal officiel, ce que moquaient aussi les Camelots du roi qui n’hésitaient pas, dans leurs chants joyeux, à clamer qu’ils « se foutaient de ses lois »…

Le professeur d’histoire que je suis n’a guère de chances, en étudiant les siècles passés, de devenir partisan d’une République née dans la Terreur des années 1792-94, et qui s’est tant de fois déshonorée, à l’intérieur comme à l’extérieur, préférant ses « coquins » et ses « valeurs » plutôt que la justice sociale (une formule qu’elle n’a même pas inventée puisque c’est… le roi Louis XVI qui l’a valorisée le premier !) et les libertés concrètes. Je me souviens, dans mon adolescence, avoir pleuré de l’aveuglement et de la lâcheté de la IIIème République face aux totalitarismes, de son hypocrisie profonde et bien pensante, tout comme je me souviens aussi de mes éclats de rire quand je lisais « La bande des Ayacks », ce roman de jeunesse qui s’en prenait à une société des adultes qui fleurait fort le monde des officiels de la République et qui « nous » vengeait de cette dernière… Est-ce un hasard, en définitive, si j’ai découvert la Résistance, celle des années sombres de l’Occupation allemande, dans les livres du colonel Rémy, ce résistant aux idées catholiques et royalistes (il sera abonné jusqu’à sa mort, en 1984, à l’hebdomadaire monarchiste Aspects de la France…) ? Mes deux premiers livres reliés cuir (de couleur bleu) étaient frappés de la croix de Lorraine et signés de Rémy, et, sans le comprendre alors, ils ont sans doute préparé le terrain à mon engagement royaliste ! D’ailleurs, dans ceux-ci, je n’ai pas souvenir d’avoir vu évoquées les valeurs républicaines dont on nous rabat les oreilles en tous lieux tandis que notre République déroule le tapis rouge aux dignitaires saoudiens d’un régime féodal et obscurantiste qui salit le nom de Monarchie… •

Claude Askolovitch a proposé une bien étrange chronique, samedi 9 janvier, sur I-Télé – chaîne pour laquelle il officie en tant qu’éditorialiste le week-end. Intitulée Quand les défenseurs de la République votent FN, son billet d’humeur est un commentaire d’une récente étude du Cevipof, le centre de recherches politiques de Sciences Po : « L’enquête électorale française ».

Asko, comme il est surnommé, démarre sa chronique avec la voix calme qu’on lui connaît. Ce qui ne l’empêche pas d’instaurer un climat d’insécurité émotionnelle dès les premiers mots, avec une introduction tétanisante : « Une information qui devrait faire la une des journaux depuis plusieurs semaines ». Piqué par la curiosité que suscite une telle formule, alors que des événements tragiques se déroulent chaque jour – Cop21, affaire Benzema, Stallone aux Golden globes -, le téléspectateur reste figé, presque inquiet. La goutte de sueur perle le long du visage, la main tremble sur la télécommande, la jambe est saisie de spasmes involontaires : la tension est maximale.

Conscient de l’effet d’anxiété dans lequel plonge ceux qui l’écoutent devant leur téléviseur, Asko maintient un suspens presque hitchcockien : « Ce que révèle cette étude est absolument une catastrophe, c’est beaucoup trop gênant pour tous les partis de pouvoir et sans doute, aussi, pour le système médiatique pour qu’on en tire toutes les conclusions ». Effet garanti. Nul doute que, chez certains, la nervosité a atteint le seuil de tolérance : « Mais il va lâcher le morceau, bon sang ! ».

C’est à ce moment précis qu’Asko révèle l’information capitale de ces dernières semaines : « Le Front national est un parti républicain, le plus républicain des partis puisque ceux qui défendent la République et qui payent parfois de leur vie, votent pour le Front national. » Stupeur générale face au syllogisme. Ô temps suspends ton vol ! De fait, on n’entend même plus le « tic » des aiguilles des horloges. L’éditorialiste, qui mesure parfaitement ses effets, porte alors l’estocade : « 51,5 % des militaires et policiers ont annoncé voter pour les listes de Marine Le Pen aux régionales. Quand on sort les retraités de l’échantillon, cela donne sept policiers sur dix. » Rendez-vous compte, les forces de l’ordre donnent leur faveur à un parti qui prône l’ordre et la sécurité. Mais dans quel monde vit-on ?

Pour que les gens comprennent bien de quoi il en retourne, Asko explicite. Par exemple, lorsqu’un individu entre dans un commissariat de quartier, la plupart des fonctionnaires de police à qui il a affaire sont des électeurs de l’extrême-droite. Ainsi, le gardien de la paix enregistrant le dépôt de plainte du quidam est probablement un électeur du Front national…

Cette étude est publiée au moment même où le pouvoir socialiste n’a de cesse de saluer le travail de la police et de l’armée, en première ligne contre le terrorisme. Un fait qui pousse l’éditorialiste a anticipé les conséquences futures : «[cette] situation politique est insupportable pour tous les détenteurs du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu’ils ne peuvent rien faire contre cela ». Hollande et Valls peuvent visiter tous les commissariats de France, la dynamique électorale se maintiendrait, chez les forces de l’ordre, en faveur du FN.

En conclusion, Asko prévient : si Marine Le Pen remporte la présidentielle, en 2017, il n’y aura pas de révolution dans l’administration, l’Etat suivrait. « Elle peut donc prendre le pouvoir demain, il ne se passera rien ». Prédire le pire pour l’éviter ? •

Une juste dénonciation du « droit d'ingérence », une exacte analyse de l'illusion des printemps arabes et ... une légitime référence au roi Louis XVI - qui n'était pas un tyran -, à son exécution, à la Terreur qui lui a succédé. Une réflexion qui tombe à point nommé au moment où les royalistes s'apprêtent à commémorer le 21 janvier 1793 ... Et où les royalistes marseillais ont pris pour thème évocateur de cette journée du 21 janvier 2016 D'une Terreur l'autre : cette terreur d'un autre type que nous vivons aujourd'hui. Et dont le Système est responsable ... LFAR •

« Contrairement à ce qu'ont pensé Bernard-Henri Lévy et ses amis, ce n'est pas en lançant des bombes en Libye qu'on peut régler un problème. Leur logique, fautive, est la suivante: on fait tomber une dictature, et surgit immédiatement une démocratie. C'est une vieille lune qui fait la loi. Or, on sait très bien que l'alternative n'est pas entre une dictature et une démocratie, mais entre une dictature et une autre dictature. Les pays arabes n'ont pas de tradition démocratique, et lorsque nous avons eu des dictateurs laïques, nous les avons supprimés les uns après les autres, certains qu'immédiatement après, la démocratie s'installerait, rayonnante. C'est un vieux schéma: on coupe la tête du roi et la démocratie arrive. Or, on sait maintenant que Louis XVI n'était pas un tyran et que c'est la Terreur qui lui a succédé. On pense qu'après avoir fait tomber un dictateur, il faut ouvrir les prisons et libérer ceux qui s'y trouvent: ce sont obligatoirement des gens bien puisqu'ils étaient ses opposants. Or, cette idée jacobine et sartrienne est une impasse car ça ne marche pas comme cela. »

Figaro magazine du 8 janvier 2016

Au-delà du tapage médiatique que ce projet avait sans doute pour but de provoquer et qui a effectivement fait déferler sur les ondes et dans les colonnes des journaux un flot d’approximations voire d’inepties, ce texte appelle quelques observations simples.

Sur le principe, le projet de loi constitutionnelle ne fait qu’étendre aux bi-nationaux nés français et condamnés pour certains crimes la possibilité d’une déchéance de la nationalité française déjà prévue par l’article 25 du Code civil pour ceux qui ont acquis la qualité de Français qu’ils n’avaient pas à la naissance. En soi, cela ne devrait soulever aucune difficulté et ceux qui feignent de penser que ce projet introduirait une inégalité entre les nationaux dont certains – ceux qui possèdent en outre une autre nationalité – pourraient être déchus de la nationalité française alors que les autres ne le pourraient pas, se moquent du monde. En réalité, la disposition projetée permettrait à l’inverse de mettre un terme à une inégalité qui existe aujourd’hui bel et bien entre ceux des bi-nationaux qui, parce qu’ils sont nés français, ne peuvent être déchus de la nationalité française et ceux qui, ayant acquis la nationalité française, peuvent en être déchus. On relèvera en outre que l’innovation consistant à permettre la déchéance de la nationalité de tous les bi-nationaux ne bouleverserait pas notre droit de la nationalité qui connait déjà plusieurs cas de perte de la nationalité française applicables à tous les Français, aussi bien ceux à qui la nationalité française a été attribuée à la naissance que ceux qui l’ont acquise ultérieurement. C’est le cas par exemple des Français qui se comporteraient en fait comme les nationaux d’un pays étranger, qui peuvent, s’ils ont la nationalité de ce pays, être privés de la nationalité française par décret, selon l’article 23-7 du Code civil. Cette perte de la nationalité française, qui n’est certes pas une déchéance mais qui aboutit au même résultat, s’applique à tous les Français, de naissance ou par acquisition.

Dans sa mise en œuvre, en revanche, le projet laisse perplexe

Tout d’abord, depuis la loi du 22 juillet 1993, les règles relatives à la nationalité française ont réintégré le Code civil et l’on ne voit pas a priori pourquoi une disposition somme toute marginale devrait figurer dans la constitution, d’autant plus que la nouvelle disposition constitutionnelle devrait, pour être effective, être complétée par une loi modifiant le Code civil, ce qui est parfaitement possible sans changer la constitution puisque celle-ci prévoit d’ores et déjà, à l’article 34, que les règles relatives à la nationalité relèvent du domaine de la loi. En réalité, la seule explication de la nature constitutionnelle de la réforme voulue par le Gouvernement, outre les petits calculs partisans, tient sans doute à la volonté de se prémunir contre un éventuel recours en inconstitutionnalité de la mesure de déchéance qui serait prise en application d’une loi ordinaire. De la part d’un Gouvernement qui ne cesse de se draper dans les grands principes de « l’état de droit » et les « valeurs de la République », une telle volonté de faire obstacle au contrôle de constitutionnalité ne manque pas de sel…

On relèvera ensuite le critère pour le moins étrange auquel le projet de loi constitutionnelle subordonne une éventuelle déchéance de nationalité. Celle-ci ne pourrait intervenir qu’après condamnation pour un crime « constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ». L’ennui est qu’une telle catégorie de crimes n’existe pas dans le code pénal… et pour cause ! Cela supposerait qu’il soit possible de tuer la Nation, ce qui parait faire beaucoup d’honneur au crime… Quant à savoir ce que désignerait une atteinte « grave » à la vie, ce qui laisse entendre qu’une atteinte à la vie puisse être « bénigne », cela plonge l’exégète dans un abîme de perplexité qui ouvre toutes grandes les portes aux arguties les plus diverses qui pourraient fort bien réduire à rien la portée effective de la réforme projetée. Mais peut-être est-ce là le but inavouable : donner l’illusion d’agir pour « la protection de la Nation » tout en organisant, en réalité, l’ineffectivité de la mesure censée garantir une telle protection. Il n’est pas si étonnant, dans ces conditions, qu’un ministre notoirement connu pour son opposition de principe à la déchéance de nationalité défende le projet de réforme constitutionnelle… •

Mathieu Bock-Côté voit dans les viols de Cologne la face cachée de la légende du « vivre-ensemble diversitaire ». Il s'étonne aussi du traitement médiatique de ces agressions massives. Il poursuit surtout sa dénonciation du multiculturalisme. Et sa défense des nations d'Europe. Une fois de plus, nous sommes en parfait accord avec le fond même de sa réflexion. LFAR

L'information circulait depuis quelques jours sur Internet sans qu'on ne parvienne vraiment à la valider: y avait-il eu vraiment une vague massive d'agressions sexuelles sur les femmes à Cologne, la nuit de la Saint-Sylvestre, par des migrants ou des bandes d'origine étrangère ? Il a fallu que la rumeur enfle suffisamment pour que les autorités reconnaissent les événements et que le système médiatique consente à rendre compte du phénomène, dont on ne cesse, depuis, de constater l'ampleur, tellement les témoignages accablants se multiplient à la grandeur de l'Allemagne.

L'information circulait depuis quelques jours sur Internet sans qu'on ne parvienne vraiment à la valider: y avait-il eu vraiment une vague massive d'agressions sexuelles sur les femmes à Cologne, la nuit de la Saint-Sylvestre, par des migrants ou des bandes d'origine étrangère ? Il a fallu que la rumeur enfle suffisamment pour que les autorités reconnaissent les événements et que le système médiatique consente à rendre compte du phénomène, dont on ne cesse, depuis, de constater l'ampleur, tellement les témoignages accablants se multiplient à la grandeur de l'Allemagne.

On peut voir là une preuve de plus de la tendance du complexe médiatico-politique à filtrer les mauvaises nouvelles idéologiques qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, compromettre la légende du vivre-ensemble diversitaire. Pour éviter que le peuple ne développe de mauvais sentiments à son endroit, on traitera les mauvaises nouvelles le concernant en les désamorçant le plus possible et en multipliant les mises en garde contre les amalgames. On les réduira à des faits divers, sans signification politique, et on ne commentera les événements qu'avec la plus grande prudence.

On est loin du traitement de la photo déchirante du petit Aylan Kurdi mort sur la plage qui avait suscité une émotion immense dans les pays occidentaux, d'autant plus que les médias se livrèrent alors sans gêne à une séance de culpabilisation massive, comme si ce petit être au destin si atroce représentait à lui seul l'ensemble de la crise migratoire. À ce moment, l'amalgame était permis : tous les migrants étaient Aylan Kurdi. Chaque segment de la société devait céder à l'impératif humanitaire, ce qui n'est pas sans rappeler la formule d'Elie Halévy, qui voyait dans « l'organisation de l'enthousiasme » une marque distinctive du totalitarisme.

Pour peu qu'on y réfléchisse, la nouvelle des agressions de Cologne représente l'envers absolu du grand récit de l'ouverture à l'autre, où ce dernier est chanté à la manière d'un rédempteur. On somme les sociétés occidentales d'embrasser une diversité qui pourrait les régénérer de l'extérieur, d'autant qu'elle serait toujours une richesse. On voit désormais qu'elle peut aussi prendre le visage d'une barbarie agressive, où des bandes organisées entendent imposer leur présence sur le territoire, avec la plus archaïque et la plus primitive des techniques de guerre, celle de la prise des femmes, à qui on indique qu'un nouveau pouvoir s'installe et qu'il s'exercera d'abord sur elles.

C'est une régression civilisationnelle épouvantable qui heurte nos valeurs les plus intimes. La femme, ici, redevient une prise de guerre, comme un bien à prendre. On ne peut parler de simple délinquance. Qu'il s'agisse de bandes organisées ou non n'est pas l'essentiel. C'est d'une offensive brutale, dont on doit parler, où on cherche consciemment ou inconsciemment à faire comprendre à l'hôte qui est le nouveau maître des lieux. Il ne s'agit évidemment pas de faire porter la responsabilité de ces agressions à l'ensemble des migrants, ce qui serait aussi faux que cruel et imbécile. Mais manifestement, parmi ceux-ci, on trouve un nombre significatif de jeunes hommes qui arrivent en Europe avec une attitude conquérante et prédatrice.

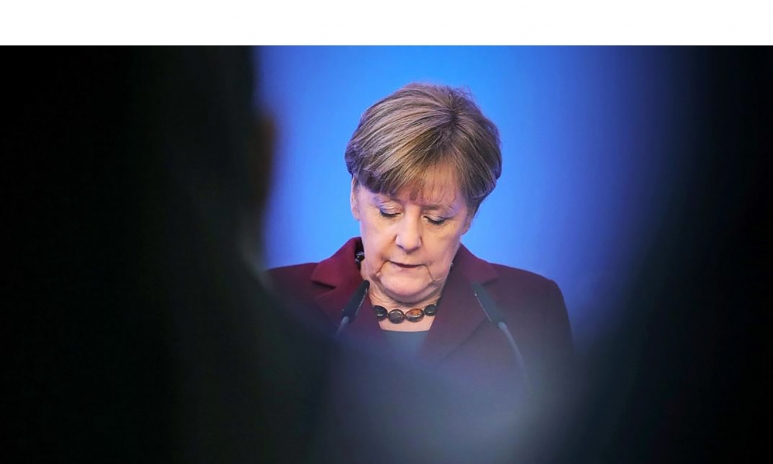

Le déni des cultures, qui laisse croire qu'il suffirait de quelques règles juridiques fondées sur les droits de l'homme pour permettre aux gens de toutes origines de cohabiter, pousse à une politique d'une irresponsabilité criminelle. Qu'on le veuille ou non, toutes les cultures ne sont pas interchangeables et elles peuvent entrer en friction. Une communauté politique est aussi une communauté de mœurs. Quoi qu'en pense Angela Merkel et les autres dirigeants de l'Europe occidentale, on ne fait pas entrer dans un pays des centaines de milliers de personnes aux mœurs étrangères sans provoquer un choc culturel ou si on préfère, un choc de civilisation.

Devant cette agression, un désir de soumission avilissant se fait entendre. La mairesse de Cologne, Henriette Reker, a ainsi invité les femmes à adapter leurs comportements aux nouveaux venus. Elles devraient garder plus d'un bras de distance pour ne pas exciter des hommes qui ne sont pas encore habitués à la liberté sexuelle caractérisant la modernité occidentale. Les femmes sexuellement libérées sont-elles responsables de l'agression qu'elles subissent ? Henritte Reker les invitera-t-elle demain à porter le voile pour faire comprendre qu'elles respectent les nouveaux codes de la pudeur multiculturelle et qu'elles sont vertueuses ? Le multiculturalisme se présente ici plus que jamais comme une inversion du devoir d'intégration.

On se demande ce qu'il faudra encore pour que les sociétés occidentales constatent à quel point l'utopie multiculturaliste pousse au désastre. Se pourrait-il que leurs élites politiques se croient engagées dans un processus inéluctable, pour le meilleur et pour le pire, et qu'elles se contentent, dès lors, de chercher à limiter ses effets néfastes. À bon droit, même si elles le font quelquefois avec une brutalité dérangeante, certaines petites nations d'Europe préfèrent fermer leurs frontières devant la déferlante migratoire, d'autant que le spectacle de l'immigration massive à l'Ouest de l'Europe n'a rien pour les convaincre des vertus de la société multiculturelle.

Mais on ne leur permet pas. On connaît la doctrine de la souveraineté limitée, qui sous Brejnev, accordait une certaine autonomie aux pays sous sa domination sans leur permettre de s'affranchir du bloc de l'Est ou des principes du socialisme. L'Allemagne l'a récemment réinventée à l'endroit des petites nations d'Europe de l'Est qui ne voulaient pas se plier à l'impérialisme humanitaire germanique, comme si l'Allemagne voulait laver son passé en s'immolant au présent. Chaque nation, apparemment, devrait être entraînée dans cette mutation identitaire majeure à l'échelle d'une civilisation.

Les gardiens du nouveau régime multiculturaliste ne veulent pas croire qu'ils pilotent allègrement nos sociétés vers quelque chose comme une guerre civile inavouée mélangée à un choc des civilisations. Ces termes sont peut-être exagérés - ou pas. Mais une chose est certaine, ce n'est pas en laissant croire que le régime multiculturaliste accouchera tôt ou tard d'un paradis diversitaire qu'on calmera les angoisses des peuples européens. Les tensions sociales se multiplieront. Cela nous ramène à la question première de la philosophie politique, soit la sécurité élémentaire des sociétaires. Celle des femmes européennes n'est manifestement plus assurée. •

* FigaroVox [11.01.2016]

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie et chargé de cours aux HEC à Montréal. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 2007). Mathieu Bock-Côté est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada.

Péroncel-Hugoz à Salé, en 2014

Vous lisez, pratiquement chaque semaine, les coups de dent de notre confrère Peroncel-Hugoz. Ils sont repris du 360, principal site de la presse francophone en ligne au Royaume chérifien. Notre confrère, qui fut longtemps correspondant du Monde dans l'aire arabe et a publié plusieurs essais sur l'Islam, travaille maintenant à Casablanca, notamment pour le 360. Il tient aussi son Journal d'un royaliste français au Maroc, dont la Nouvelle Revue Universelle a déjà publié des extraits. Nous en ferons autant désormais, en publiant chaque semaine, généralement le jeudi, des passages inédits de ce Journal. Ce seront donc deux contributions hebdomadaires de Peroncel-Hugoz dont nous bénéficierons dorénavant. Et dont nous le remercions confraternellement. Pour mieux connaître, sa personnalité et sa carrière, riche d'expériences, nous reprenons ci-après l'article que lui consacre Wikipédia, dont il nous a assuré qu'il correspond assez bien à la réalité. Lafautearousseau •

Article Wikipédia

Biographie

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz est né le à Marseille.

Enfance et Famille

Il est d'une famille catholique provenço-savoyarde de juristes et de minotiers. Son nom double est dû aux deux mariages de sa grand-mère paternelle, Jeanne Hospital, épouse Péroncel puis Hugoz ; cette adjonction de nom a été officialisée par un décret du président Albert Lebrun paru au Journal officiel du 21 février 1937. Ancien élève des collèges marseillais Mélizan et du Sacré-Cœur, et des lycées Thiers et Périer, il est diplômé de l'Institut d'études politiques (Sciences-po) de Paris (1962), de la faculté des lettres d'Alger (1965), de l'Institut des hautes études internationales de Genève (mémoire sur Napoléon III et l'Algérie), de l'Institut international des langues du Caire (1975).

Le journaliste a été l'époux d'Hélène Albertine Cywinska, d'origine polonaise, qu'il connut en Alger, lors de son service militaire effectué, après l'indépendance du pays, en tant qu'administrateur civil au ministère algérien des Finances et du Plan.

Péroncel-Hugoz est l'arrière-petit-fils du peintre de l'École provençale Pierre Marius Poujol (1858-1925) qui peignit notamment à Marseille et à Tanger (Maroc). Un peintre du XXe siècle, Claude Lagoutte (1935-1990), séjourna plusieurs fois, durant la décennie 1980, dans la famille Péroncel-Hugoz à Artigues (Var) où ladite famille vient depuis 1912 et où elle est propriétaire depuis 1925. Lagoutte s'inspira des paysages alentour pour plusieurs de ses toiles (Centre Pompidou, Musée des beaux-arts de Bordeaux, etc.). L'artiste créa également une croix avec des rails de train pour remplacer celle qui avait été volée au Vieil-Artigues (au sujet d'Artigues et de la région haut-provençale, voir Traversées de la France, 2004). À Marseille, la maison familiale des Péroncel-Hugoz, 312 bis boulevard Chave, rachetée par la Ville, est devenue une "crèche verte" depuis 1987.

Carrière

Indépendamment de sa carrière dans la presse, essentiellement dans les colonnes du quotidien Le Monde, quotidien auquel il a collaboré à partir de 1969, notamment comme correspondant au Caire puis à Alger, et envoyé spécial dans une centaine de pays des cinq continents, Péroncel-Hugoz est également essayiste, spécialisé dans les récits de voyages et le monde arabo-musulman. En 2004, il a démissionné de son poste au Monde, tout en restant statutairement membre à vie de la Société des rédacteurs du Monde et donc actionnaire dudit quotidien.

En 1983, Péroncel-Hugoz publie un essai, Le Radeau de Mahomet, dans lequel il dénonce ce qui, selon ses vues, constituerait un « danger islamiste », dont les manifestations les plus visibles auraient été, à l'époque, la révolution islamique en Iran et l'expansion des Frères musulmans en Égypte.

Auparavant, en 1981, peu après avoir publié dans Le Monde daté du 5 septembre un reportage révélant le danger pour Sadate représenté par la présence d’islamistes dans l’armée égyptienne (ils devaient le tuer le 6 octobre 1981), Péroncel-Hugoz fut expulsé du Caire manu militari. À d’autres époques à cause de ses articles, il encourut les foudres, avec expulsion ou interdiction d’entrée, de la part des régimes soudanais, syrien, algérien, etc.

Le 25 mars 1978, le Monde avait donné un article de son correspondant au Caire, Péroncel-Hugoz, intitulé : « Promoteurs contre Pharaons. Osera-t-on construire au pied des Pyramides ? », dans lequel le journaliste décrivait le mégaprojet immobilier de la Southern Pacific Properties de Hongkong, dirigée par l’Hungaro-canadien Peter Munk, ancien financier failli mais enrichi dans le tourisme océanien. Ce reportage déclencha une campagne internationale, UNESCO compris, visant à faire échapper à ce projet dévastateur la seule encore debout des Sept Merveilles du monde antique. Harcelées, les autorités égyptiennes, sur ordre personnel du président Sadate, finirent par suspendre les gigantesques travaux déjà engagés par la SPP sur le célébrissime site. Du coup, Peter Munk attaqua en justice le directeur du Monde et son correspondant en Egypte, pour « diffamation » devant la justice parisienne. La loi française relative à la diffamation est si exigeante sur les preuves à fournir par l’accusé que l’avocat du Monde, maitre Yves Baudelot, eut toutes les peines possibles à prouver la bonne foi du journal. Le témoignage très favorable, devant la cour de Paris, d’une érudite égyptienne, madame Namet Fouad, animatrice au Caire du mouvement d’opinion hostile au projet emporta finalement la décision de la XVIIe Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, le 5 juillet 1979, relaxant Péroncel-Hugoz et son journal. Peter Munk ayant fait appel de cette décision, il fallut attendre un second jugement du tribunal de Paris, le 9 janvier 1980, pour confirmer la relaxe. Le Monde et son correspondant cairote furent alors l’objet de tous les éloges, notamment de la part de l’UNESCO, du ministre d’État égyptien aux Affaires étrangères, Boutros Boutros-Ghali ou de l’égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt mais cette affaire est à présent oubliée et de nouveaux promoteurs internationaux proposent derechef au gouvernement égyptien de mirobolants projets autour des vestiges pharaoniques de la vallée du Nil…

Dans le numéro été 1999 de la revue parisienne Panoramiques, Péroncel-Hugoz, grâce à l’ex-ministre d’État français Michel Jobert (natif du Maroc), publia des extraits d’un texte sur les relations euro-marocaines dû au prince héritier chérifien qui devait la même année devenir le roi Mohamed VI. Selon ses dires, Péroncel-Hugoz a reçu de ce monarque deux lettres, en 2010 et 2012, lui exprimant sa satisfaction à propos de son travail éditorial au Maroc.

En 2007, dans un entretien accordé au mensuel Le choc du mois, il estime notamment que, dans certaines villes et banlieues européennes, se manifesteraient, de la part de populations européennes des « comportements extérieurs » de « dhimmis de l’esprit », et regrette que ceux qu’il qualifie de « dhimmis politiques » n’aient pas répliqué aux propos du colonel Kadhafi, dictateur libyen, qui, selon lui, aurait indiqué que « sans épée, sans fusil, sans conquêtes, 50 millions de musulmans en Europe la transformeront bientôt en continent musulman ». Kadhafi prenait en compte aussi les musulmans de Russie.

Établi à mi-temps au Maroc depuis 2005, Péroncel-Hugoz, qui se définit comme « islamophile à la Napoléon III, à la Lyautey, à la de Gaulle », y mène une activité éditoriale, dirigeant, de 1995 à 2010 la collection « Bibliothèque arabo-berbère (BAB) » aux éditions Eddif-la-Croisée-des-Chemins, à Casablanca. Cette collection orientaliste ou celles qu’il dirigea en France auparavant (« Islamie », « Nadir ») incluent notamment des auteurs tels qu’Aly Mazaheri, Malek Chebel, Pierre Loti, André Chevrillon, Wacif Boutros-Ghali (ministre égyptien des Affaires étrangères, dans les années 1920, apparenté au futur secrétaire général des Nations unies qui préfaça cette réédition), le maréchal Lyautey, Eugène Aubin, les Frères Tharaud, Youssef Nékrouf, Raymond Charles (préface par Slimane Zeghidour), l’architecte de Brasilia, Oscar Niemeyer, l’ambassadeur Marcel Laugel, le téléaste Eric Revel, Philippe Delorme, Driss Chraïbi, Alexandre Paléologue, Ehsan Naraghi, Roger Arnaldez, François Pouillon, Nicolas Saudray, Pierre Chaunu, René Grousset, Jacques Bainville, etc. Péroncel-Hugoz a réédité en 2012, dans sa nouvelle collection « Maroc » (Ed. Afrique-Orient, Casablanca), un texte oublié d’Alexandre Dumas Père, Escale à Tanger (1846), avec photographies inédites du XIXe siècle, fournies par la Maison de la photographie à Marrakech ; en 2013, Une ambassade marocaine à la cour de Louis XIV (1682), d’après la gazette Le Mercure galant. De 1987 à 2014, en tant que directeur de collections éditoriales, Péroncel-Hugoz a publié, en Europe et au Maghreb, quelque soixante volumes. L’un des derniers en date parus est un essai politique de celui qui était alors chef de l’État tunisien, le docteur Moncef Marzouki, Arabes, si vous parliez… (Ed. Afrique-Orient, 2012). Il prépare maintenant la réedition au Maroc d'un essai historique de Balzac, Rois de France, introuvable depuis plus d'un demi-siècle.

En 2003 il écrit un texte sur la guerre du Liban (1975-1990) pour servir de préface au livre Je ne suis plus Frère musulman : Confession d'un ancien terroriste. Ce texte est mis à jour en 2014 et traduit en anglais et en arabe.

La Revue universelle, fondée en 1920 par l’historien royaliste Jacques Bainville a publié dans ses livraisons de l’été 2012 et de l'été 2014 des extraits du Journal arabe, encore inédit, que l'essayiste a commencé à tenir en 2005. Depuis 2003, Péroncel-Hugoz donne une chronique au bi-mensuel La Nouvelle Revue d’Histoire. Il a collaboré à d’autres médias dont l’Idiot international de Jean-Edern Hallier, Historia, la Nouvelle Revue du Caire, Radio-Canada, El Bayane (Maroc), Radio-Courtoisie, France-Culture, Arabies, Radio-Rabat, le Figaro-Histoire, Point de Vue, etc.

Il a également participé, aux côtés de Charlotte Guigue, à l'écriture du scénario du film Le Soleil assassiné, réalisé par le cinéaste algérien Albdelkrim Bahloul, film sorti en 2004, qui retrace la vie du poète pied-noir Jean Sénac entre l'indépendance de l'Algérie en 1962 et son assassinat à Alger le 30 août 1973. Péroncel-Hugoz avait précédemment consacré un livre à Jean Sénac, en 1983 : Assassinat d'un poète.

Depuis juillet 2014, Péroncel-Hugoz tient une chronique hebdomadaire dite Coup de dent sur le média numérique marocain généraliste le 360 .

Pseudonymes

Péroncel-Hugoz a parfois utilisé pour ses articles, notamment dans Le Monde et la Nouvelle Revue d'Histoire, le pseudonyme de Jean Grondin, et cela à la demande de la police, à la suite des menaces de mort écrites reçues au journal Le Monde pour le journaliste, au printemps 1989, de la part de terroristes anonymes utilisant des formules arabophones.

Décorations et titres honorifiques

Le 14 juillet 1993, le ministre de la Culture et de la Francophonie a pris l'initiative d’inviter Péroncel-Hugoz à entrer dans l'ordre de la Légion d'honneur, en qualité de chevalier, pour "28 ans d'activités professionnelles et de services militaires" ; cette décoration a été remise à l'intéressé à l'Élysée par le président François Mitterrand qui a opiné à cette occasion : "Vos articles, qui sont plus que des articles, donnent motifs à réflexion, articles dont l'ensemble constitue une œuvre".

Auparavant, à l'initiative du président Léopold Senghor du Sénégal et de l'académicien Maurice Druon, l'essayiste avait été intronisé dans l'ordre de la Pléiade, pour "services rendus à La Francophonie".

Œuvres

Les mardis de Politique magazine

Conférence mardi 12 janvier 2016

Que faire face à l’Etat islamique ?

par Georges-Henri Soutou,

historien, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l’Institut

Rendez-vous à partir de 19h00

Conférence à 19h30 précises

Participation aux frais : 10 euros - Etudiants et chômeurs : 5 euros

Salle Messiaen

3, rue de la Trinité - 75009 Paris - Métro: La Trinité, Saint-Lazare

Renseignements

Politique magazine, 1, rue de Courcelles, 75008 Paris - Tel. : 01 42 57 43 22

par Louis-Joseph Delanglade

Depuis quelques jours, une succession d’événements aux conséquences potentiellement très graves alertent les chancelleries : tension entre l’Iran et l’Arabie Séoudite dans une région que l’on compare volontiers aux Balkans du siècle précédent - les plus clairvoyants apprécieront les propos de M. Zemmour : « Ce n'est pas la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Enfin, pas encore » (RTL) ; énième provocation nord-coréenne qui, comme chacune de celles qui l’ont précédée et de celles qui pourraient la suivre, fait courir un risque mortel à un statu quo qui arrange pourtant tout le monde - d’où cette volonté de minimiser et de dédramatiser, illustrée par M. Guetta (France Inter) : « ce régime […] veut simplement acheter sa survie en faisant chanter la terre entière pour obtenir des aides alimentaires et des garanties de pérennité » ; aggravation brutale de la crise économique et financière en Chine qui pourrait annoncer un nouveau krach à l’échelle mondiale - c’est ce que pensent les plus pessimistes, comme M. Losson (Libération) : « Si la Chine chute, le monde risque de tomber avec elle ».

Tout cela est bien inquiétant pour la France car elle pourrait se trouver impliquée, malgré qu’elle en ait, dans crises et conflits. Plus près de nous, on doit envisager le délitement plus ou moins probable de l’Union européenne pour cause d’impuissance et d’incohérence : turbulences garanties en cas de « Brexit ». En France même, on nous annonce que la guerre contre l’islamo-terrorisme, ennemi d’autant plus dangereux que beaucoup continuent à nier sa nature véritable, ne serait-ce qu’en refusant de le nommer, pourrait durer plusieurs dizaines d’années - « On en prend pour trente ans, peut-être cinquante » ne cesse de répéter M. Servent (RMC). Nos troupes devront donc continuer à intervenir hors du territoire national mais aussi, on le voit tous les jours, sur le sol national.

On ne peut donc qu’approuver certaines des mesures déjà prises ou envisagées par le gouvernement, notamment beaucoup de celles qui visent à faire entrer l’état d’urgence dans la procédure pénale. Cependant, l’état général des esprits, même si on peut noter une sorte de frémissement patriotique, reste englué dans un misérabilisme compassionnel et « mémoriel » fondé sur un amalgame générateur de confusion. Des bobos parisiens qui se prennent pour des « résistants » parce qu’ils vident une pinte à la terrasse d’une brasserie ou M. Renaud venu place de la République pousser la chansonnette pour commémorer les événements de janvier 2015 : cela ferait sourire, si ce n’était pitoyable. Mais que M. Hollande, chef de l’Etat, ou même Mme Hidalgo, maire de Paris, perdent leur temps à pleurnicher en dévoilant des plaques in memoriam est, pis que ridicule, inquiétant.

Hommage officiel à ceux qui tombent pour la France ou qui font acte de bravoure, oui. Mais qu’on cesse d’opposer à des ennemis décidés le modèle d’une France fêtarde et jouisseuse, qu’on cesse d’arborer à la face d’un monde dangereux des « valeurs » qui n’en sont pas : la France ne mériterait pas d’être défendue si elle était réduite à ça; la France, c’est quand même autre chose. •

La crise des migrants ébranle l'Europe. En Allemagne, Angela Merkel affronte une opinion publique de plus en plus hostile. L'analyse de l'intellectuel néerlandais Thierry Baudet - dans un entretien pour FigaroVox du 8 janvier - ne peut manquer de nous intéresser. Voilà quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui ne craint pas les remises en cause frontales, la rupture avec les modes et les conformismes. Il est vrai que les utopies qu'il dénonce ici avec force, talent et lucidité, ont commencé, depuis un certain temps déjà, de perdre leurs attraits. Thierry Baudet les ressent finissantes. A vrai dire, nous aussi. LFAR

Dans votre livre Indispensables frontières vous estimiez qu'un des problèmes majeurs de l'Europe résidait dans son absence de frontières intérieures. Alors que la crise migratoire n'a toujours pas trouvé de solution, il faudrait revenir aux frontières intérieures ?

Thierry BAUDET. - Absolument. Et pas seulement pour des raisons pratiques. Je pense que c'est un droit moral inaliénable pour les nations que de pouvoir décider seules de ceux qu'elles veulent accueillir et de ceux qu'elles ne veulent pas laisser entrer chez elles. Aucun aréopage bureaucratique supranational ne peut réclamer cette prérogative.

La Convention de Schengen est entrée en vigueur en 1995. Plus de vingt ans plus tard, comment se fait-il que l'espace Schengen soit constamment comparé à une passoire ?

Parce que Schengen est une passoire depuis l'origine. Non seulement des frontières ouvertes n'ont jamais résolu le moindre problème mais elles n'ont même pas été conçues pour résoudre un problème: comme l'euro, c'était une non-solution à un non-problème, le seul but, inavoué, étant de forcer les peuples européens à constituer des États-Unis d'Europe.

La nation est-elle le cadre le plus adapté pour gérer la crise migratoire? Est-il envisageable que les 28 Etats de l'UE décident, d'un commun accord, de confier davantage de pouvoirs à la Commission en la matière ?

Je pense que la nation est, en effet, le meilleur et même le seul cadre dans lequel la crise migratoire peut être traitée, tout simplement car c'est uniquement au niveau national que les responsables politiques ont autorité pour agir. En fait, la Commission européenne ne fonctionne que lorsqu'elle gère des dossiers non controversés, essentiellement non politiques. Chaque pays souhaite en réalité adopter une politique migratoire différente. Si l'Allemagne menace d'attirer à nouveau l'Europe dans l'abîme en raison de son complexe de supériorité (cette fois, supériorité de l'universalisme illimité et de l'humanitarisme), les autres pays devront se prémunir contre elle par l'élaboration de leurs propres politiques d'immigration et la défense de leurs frontières. Ce qui a d'ailleurs déjà commencé.

La Suède et le Danemark ont rétabli un contrôle à leurs frontières, mettant un terme à soixante ans de libre circulation dans les pays nordiques. La Pologne ou la Hongrie subissent les critiques de Bruxelles visant l'autoritarisme de leurs gouvernements. Le rêve fédéraliste européen est mort ?

Oui, heureusement ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, est terminé. La vraie force de l'Europe a toujours été sa diversité politique et culturelle. Nous pouvons coopérer librement, nous pouvons avoir des règles de délivrance des visas très libérales, mais nous devons défendre la démocratie nationale et la primauté du droit, et ceux-ci ne peuvent exister qu'à l'échelon national, celui des peuples.

Alors qu'une logique d'abolition des frontières pour faciliter la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes anime la Commission européenne, que pensez-vous de la construction depuis 2014, financée en grande partie par l'Union européenne, d'un mur entre l'Ukraine et la Russie ?

Je pense que la manière dont l'Union européenne (et les Américains) essaient de pousser la Russie le plus loin possible de l'Europe, est imprudent, peu judicieux et ne sert les intérêts de personne. Nous nous croyons toujours coincés dans l'ancien cadre de la guerre froide. Mais les temps ont changé, et la Russie peut être un allié important. Pourquoi essayons-nous de faire entrer la Turquie en Europe alors que nous bannissons la Russie ? Je ne vois aucune logique.

En ce qui concerne l'Ukraine, notons que ce pays est profondément divisé, et que l'UE est bloquée sur l'idée incroyablement naïve que le nouveau gouvernement - qui a pris le pouvoir de façon illégitime par un coup d'Etat - incarne une sorte de Mai 1968 et que Porochenko s'inspirerait de John F. Kennedy. En réalité, nous sommes en partie responsables d'une guerre civile pure et simple, mauvaise pour l'Europe, mauvaise pour la Russie et pour l'Ukraine elle-même. Je ne vois vraiment pas de stratégie cohérente derrière tout cela.

Doit-on à l'Union européenne le bénéfice de la paix qui existe en Europe depuis 1945? Sa gestion des questions économiques, diplomatiques et migratoires est-elle plus efficace et plus démocratique que celle des Etats-nations ?

Tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que ce discours sur l'Union européenne apporteuse de la paix est une absurdité totale. La paix après 1945 a été le résultat de plusieurs facteurs, au premier rang desquels il faut placer la guerre froide et la solidité protectrice de l'OTAN, la naissance d'une Allemagne démocratique puissante, ainsi que les développements technologiques et démographiques. Le fait que des «leaders» européens puissent prétendre être responsables en quoi que ce soit de la paix européenne témoigne de leur orgueil et de leur exceptionnelle arrogance.

Deuxièmement, je ne pense pas que la démocratie puisse jamais exister à l'échelle continentale en Europe. Les cultures, les langues, les traditions politiques, les visions de la vie, tout est si incroyablement diversifié dans notre beau continent et c'est l'une de nos forces. Il est faux de dire que nous serions plus forts, économiquement et diplomatiquement si nous étions «un». Les gestionnaires disent toujours cela et c'est la raison pour laquelle ils veulent toujours plus de fusions d'entreprises, d'hôpitaux, de municipalités, d'écoles, et ... de pays. Mais ces fusions ne marchent jamais. Si la puissance était systématiquement liée à la taille, Singapour ne serait pas plus riche que l'Indonésie, la Corée du Sud plus riche que la Chine et la Suisse plus riche que la plupart des pays de l'UE! De telles absurdités sont symptomatiques de la propagande de l'UE et c'est un vrai scandale que tant de gens continuent à les prendre au sérieux.

Alors que se profile un référendum sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'UE, David Cameron parcourt l'Europe en quête de soutien des quatre séries de réformes qu'il exige de l'UE pour y maintenir le Royaume-Uni. Si les 27 autres Etats de l'UE consentent à modifier les traités européens pour satisfaire Londres, est-il imaginable que chacun essaie par la suite de les aménager suivant ses intérêts ?

Je ne le pense pas. Et la raison se trouve dans l'histoire de l'Empire romain. Les sénateurs décidèrent de plébisciter non pas un représentant mais onze. Ceux-ci ne furent bien sûr jamais d'accord, de sorte que les sénateurs purent continuer à gouverner à leur guise. Jean Monnet, le cerveau du système européen, était bien conscient de cette vieille loi de la division pour mieux régner. Les différentes ambitions des différents Etats européens en vue d'éventuelles modifications des traités de l'UE vont se neutraliser. Il est ainsi impossible de réformer fondamentalement l'UE. Et le projet continuera donc jusqu'à ce que les nations soient assez courageuses ou exaspérées pour en sortir entièrement. Comme, je l'espère, la Grande-Bretagne le fera à la suite de son référendum et les Pays-Bas pourraient bien suivre.

Le ministre des Affaires Etrangères Paolo Gentiloni a estimé le 8 janvier dans La Stampa que « L'Europe ressemble à un immeuble où les voisins se disputent entre eux. Sur le thème des accords de Dublin [texte juridique communautaire concernant les demandeurs d'asile], nous risquons de faire sauter Schengen ». Que pensez-vous de cette analyse ?

Je pense que comparer nos grandes nations européennes, avec leurs grandes réalisations, leurs langues merveilleuses, leurs cultures, leurs traditions culinaires, leurs révolutions à de simples voisins d'immeuble est insultant et ridicule. Cela montre par ailleurs une profonde haine de soi, un phénomène dominant dans les élites culturelles et intellectuelles européennes, que j'ai appelé dans un de mes livres,Oikophobia, peur pathologique, ou aversion, de notre propre culture et de notre identité. L'Union européenne est le vecteur principal de cette pathologie, de cette carence auto-immune qui détruit l'Europe. L'UE détruit ce qui rend l'Europe unique et merveilleuse, à savoir sa diversité culturelle, ses démocraties, son organisation politique à échelle humaine et la fructueuse concurrence entre ses pays. Dès lors, l'ouverture des frontières est la manifestation de cette maladie mortelle. •

Intellectuel néerlandais, Thierry Baudet enseigne le droit public à l'Université de Leyde. Il est l'auteur de Indispensables frontières. Pourquoi le supranationalisme et le multiculturalisme détruisent la démocratie aux éditions du Toucan.

Entretien par Eléonore de Vulpillières