Monde • Au secours, encore une élection présidentielle américaine !...

Symboles des deux principaux partis américains

Par Péroncel-Hugoz

Péroncel-Hugoz se déchaîne par avance contre le matraquage médiatique lié à la nouvelle campagne électorale aux Etats-Unis qui va résonner dans le monde entier en 2016.

Dans notre jargon journalistique, nous nommons «marronniers» des événements qui reviennent régulièrement au fil de l'actualité, comme la foire aux truffes en Provence, le marché aux moutons de la fête du Sacrifice au Maroc … ou bien l'élection présidentielle américaine. Tous les quatre ans, les téléspectateurs du monde entier sont conviés, durant des heures et des heures d'antenne, à assister au plus grand cirque électoral de la planète. C'est lassant, endormitoire à souhait.

Dans notre jargon journalistique, nous nommons «marronniers» des événements qui reviennent régulièrement au fil de l'actualité, comme la foire aux truffes en Provence, le marché aux moutons de la fête du Sacrifice au Maroc … ou bien l'élection présidentielle américaine. Tous les quatre ans, les téléspectateurs du monde entier sont conviés, durant des heures et des heures d'antenne, à assister au plus grand cirque électoral de la planète. C'est lassant, endormitoire à souhait.

En avant donc les «conventions», les «caucus» de la Nouvelle-Angleterre au Nebraska via le Missouri, avec ces cohortes enfiévrées de vieilles dames à cheveux bleutés, coiffées de casquettes à l’effigie de leur candidat et agitant frénétiquement des petits drapeaux nationaux, criant, hurlant, se trémoussant, sautant à l'unisson avec des équipes sportives en survêtements criards et des majorettes sautillantes. Tous les quatre ans, ce spectacle assommant et bruyant est toujours identique, ou quasiment, et il est déversé sur la Terre entière. On n'en peut plus, c'est éternellement pareil, sans oublier les discours creux et redondants, les ovations mécaniquement déclenchées, les sourires dents-blanches des candidats et leurs familles, chiens compris parfois. Et les mêmes musiques assourdissantes et vulgaires, par-dessus le marché !

En plus, les vrais enjeux ne sont presque jamais montrés au grand public car l'élection se joue entre comités de soutien et bons amis des candidats, pour savoir quel sera le plus gros contributeur privé de la campagne ; et en général, c'est le candidat le plus gâté en dons qui sera le chef de l’Etat américain. Il lui faudra alors distribuer, en récompense, quelques nominations honorifiques et on aura ainsi un milliardaire ignorant bombardé ambassadeur en Colombie, et qui croira être en Bolivie … Ou un autre néo-diplomate qui n'arrivera pas à trouver sur une mappemonde le Liban ou le Bhoutan, «trop petits sur la carte» …

Cette fois, cependant, on devrait peut-être un peu rigoler si le candidat multimilliardaire Donald Trump (aux nom et prénom dignes de Disneyland ) se maintient ; et s'il y arrive, en plus, il n'aura pas besoin de dons puisqu'il est riche d'au moins dix milliards de dollars, dont cent millions déjà débloqués pour commencer sa campagne. Rappelons au passage que Mister Trump fut lui-même, jadis, l'un des plus importants contributeurs du futur président Clinton … En 2016, Mr Trump pourrait se trouver, pour le Parti républicain, opposé à la candidate du Parti démocrate, Mrs Hillary Clinton, épouse de l'ex-président Bill …

Malgré gaudrioles, blagues de mauvais goût, annonces intempestives et fanfaronnades, Mr Trump est pour le moment en tête des sondages parmi les électeurs républicains ; et Michaël Steele, intellectuel métis américain pondéré, qui présida de 2009 à 2011 le Comité national du Parti républicain, n'a pas hésité à déclarer au « Figaro du 18 décembre 2015 : «Trump à un instinct phénoménal de ce que les gens veulent entendre. Il sait se connecter avec eux. Ils disent : ce milliardaire est comme nous. Il pense comme nous ». Et Mr Steele de conclure : « Ça, c'est de l'or politique !». Quant à moi, à mon modeste rang d'observateur étranger, je me suis dit : si Trump se maintient, à tout le moins le divertissement sera garanti, entre énormités et dérapages ; pour une fois une campagne présidentielle américaine ne serait pas ennuyeuse à périr comme les précédentes … •

Repris du journal en ligne marocain le 360 du 01.01.2016

On le sait depuis toujours : la liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas

On le sait depuis toujours : la liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas

Les vœux qu’il a adressés à ses « cher-e-s compatriotes » (sic), ainsi qu’il est désormais écrit sur le site de l’Elysée par soumission au lobby paritariste, n’ont fait que confirmer le déni de réalité dans lequel se situe Hollande, qui refuse toujours de désigner l’ennemi, l’islamisme, au moment même où il réaffirme que nous sommes confrontés sur notre sol à des actes de guerre.

Les vœux qu’il a adressés à ses « cher-e-s compatriotes » (sic), ainsi qu’il est désormais écrit sur le site de l’Elysée par soumission au lobby paritariste, n’ont fait que confirmer le déni de réalité dans lequel se situe Hollande, qui refuse toujours de désigner l’ennemi, l’islamisme, au moment même où il réaffirme que nous sommes confrontés sur notre sol à des actes de guerre.

Les dernières élections ont révélé un mécontentement profond dans le peuple français. Il devrait s’ensuivre des réactions en chaîne . Quant au système, il se défend. Comme toujours !

Les dernières élections ont révélé un mécontentement profond dans le peuple français. Il devrait s’ensuivre des réactions en chaîne . Quant au système, il se défend. Comme toujours !

Le pape François a évoqué, en juin, « la vie de milliers et de milliers de familles [qui] semble avoir moins de poids, sur la balance des intérêts, que le pétrole et les armes ». Il désignait ainsi les minorités chrétiennes et yazidis broyées par les persécutions. Après la Turquie et le Liban, l’Irak et la Syrie allongent le martyrologe de la chrétienté orientale. Aux morts et aux disparus, aux femmes et aux enfants volés, violés, vendus, s’ajoute un exode d’une ampleur sans précédent. Des territoires immenses se vident de toute présence chrétienne. Malgré le devoir d’espérance, il est difficile de croire à un retour possible.

Le pape François a évoqué, en juin, « la vie de milliers et de milliers de familles [qui] semble avoir moins de poids, sur la balance des intérêts, que le pétrole et les armes ». Il désignait ainsi les minorités chrétiennes et yazidis broyées par les persécutions. Après la Turquie et le Liban, l’Irak et la Syrie allongent le martyrologe de la chrétienté orientale. Aux morts et aux disparus, aux femmes et aux enfants volés, violés, vendus, s’ajoute un exode d’une ampleur sans précédent. Des territoires immenses se vident de toute présence chrétienne. Malgré le devoir d’espérance, il est difficile de croire à un retour possible.

Ainsi, selon un sondage de ce début d’année, 74 % des Français ne veulent ni de M. Sarkozy ni de l’actuel président M. Hollande : pourtant, il y a quelques (mal)chances que l’un des deux soit élu ou réélu en 2017… Bienvenue en république d’Absurdie ! Le pays légal a tendance à se reproduire sans discontinuer, dans une tendance (presque) dynastique qui rappelle néanmoins plus l’empire romain que la monarchie capétienne : peut-on s’en satisfaire ?

Ainsi, selon un sondage de ce début d’année, 74 % des Français ne veulent ni de M. Sarkozy ni de l’actuel président M. Hollande : pourtant, il y a quelques (mal)chances que l’un des deux soit élu ou réélu en 2017… Bienvenue en république d’Absurdie ! Le pays légal a tendance à se reproduire sans discontinuer, dans une tendance (presque) dynastique qui rappelle néanmoins plus l’empire romain que la monarchie capétienne : peut-on s’en satisfaire ?

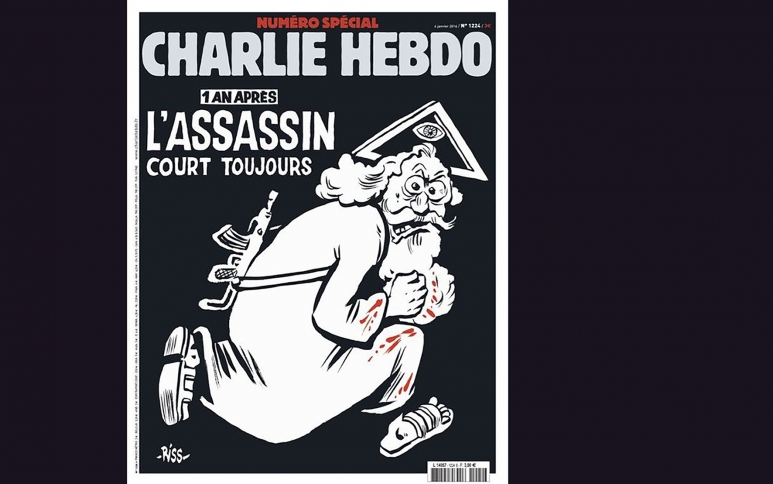

À sa manière, l'année 2015 a été terriblement logique. Elle a commencé pour la France sous le signe de l'agression islamiste, avec les attaques contre Charlie Hebdo et le marché Hyper Casher. Les attentats du 13 novembre ont confirmé que de telles agressions étaient en fait des actes de guerre, et qu'ils étaient menés au nom de l'islam radical, même si le premier réflexe politique a consisté à dénoncer un terrorisme générique plutôt que le terrorisme islamiste. Ces attentats étaient menés généralement par des « Français », ou du moins, par des individus qui avaient la nationalité française. Fallait-il parler dès lors d'une guerre contre la France, ou d'une guerre civile ne disant pas son nom ? À tout le moins, il fallait bien reconnaître l'existence d'un problème ne relevant pas seulement de l'exclusion sociale dont la France serait coupable.

À sa manière, l'année 2015 a été terriblement logique. Elle a commencé pour la France sous le signe de l'agression islamiste, avec les attaques contre Charlie Hebdo et le marché Hyper Casher. Les attentats du 13 novembre ont confirmé que de telles agressions étaient en fait des actes de guerre, et qu'ils étaient menés au nom de l'islam radical, même si le premier réflexe politique a consisté à dénoncer un terrorisme générique plutôt que le terrorisme islamiste. Ces attentats étaient menés généralement par des « Français », ou du moins, par des individus qui avaient la nationalité française. Fallait-il parler dès lors d'une guerre contre la France, ou d'une guerre civile ne disant pas son nom ? À tout le moins, il fallait bien reconnaître l'existence d'un problème ne relevant pas seulement de l'exclusion sociale dont la France serait coupable.