Livres • La nouvelle charge d'Éric Zemmour : « Un quinquennat pour rien »

Par Vincent Trémolet de Villers

Dans un ouvrage appelé à nourrir toutes les polémiques, l'auteur du Suicide français revient avec force sur la bataille civilisationnelle à mener contre l'islam, devenu l'un des pivots autour duquel s'articule la vie de la société française. De cet ouvrage, Vincent Tremolet de Villers donne ici [Figarovox, 02.09] une remarquable recension. Il l'ouvre sous le signe de Cassandre, dans la filiation de qui il situe Zemmour. Ce rôle fut longtemps attribué à Jacques Bainville. « Le grand Bainville » : ainsi le nomme Zemmour, qui l'a beaucoup lu. Par deux fois Bainville fut hanté par le sentiment tragique des deux guerres mondiales du siècle dernier dont il avait prévu avec exactitude quels mécanismes les déclencheraient. On peut accorder quelque crédit, aujourd'hui, aux analyses de notre situation, d'où Zemmour tire ses craintes et ses prévisions. Quant aux quelques motifs d'optimisme que Vincent Tremolet de Villers avance au terme de sa chronique, sans les rejeter, il nous semble qu'elles ne pourraient avoir quelque pertinence, elles aussi, que dans la mesure où la France aurait préalablement accompli cette révolution culturelle que Zemmour appelle de ses vœux. Lafautearousseau

Dans un ouvrage appelé à nourrir toutes les polémiques, l'auteur du Suicide français revient avec force sur la bataille civilisationnelle à mener contre l'islam, devenu l'un des pivots autour duquel s'articule la vie de la société française. De cet ouvrage, Vincent Tremolet de Villers donne ici [Figarovox, 02.09] une remarquable recension. Il l'ouvre sous le signe de Cassandre, dans la filiation de qui il situe Zemmour. Ce rôle fut longtemps attribué à Jacques Bainville. « Le grand Bainville » : ainsi le nomme Zemmour, qui l'a beaucoup lu. Par deux fois Bainville fut hanté par le sentiment tragique des deux guerres mondiales du siècle dernier dont il avait prévu avec exactitude quels mécanismes les déclencheraient. On peut accorder quelque crédit, aujourd'hui, aux analyses de notre situation, d'où Zemmour tire ses craintes et ses prévisions. Quant aux quelques motifs d'optimisme que Vincent Tremolet de Villers avance au terme de sa chronique, sans les rejeter, il nous semble qu'elles ne pourraient avoir quelque pertinence, elles aussi, que dans la mesure où la France aurait préalablement accompli cette révolution culturelle que Zemmour appelle de ses vœux. Lafautearousseau

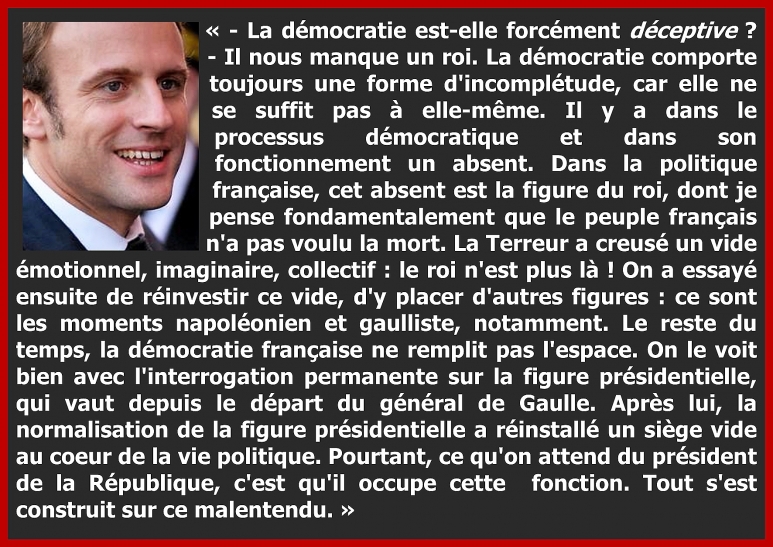

Cassandre ne s'était pas trompée. En voyant entrer le cheval dans Troie, pendant que la foule se réjouissait autour de l'animal de bois, elle s'alarmait, en vain, de l'entrée de l'ennemi dans la ville. Grâce à Apollon, elle avait le don de divination, mais pas celui de persuasion. Elle disait vrai, mais elle était maudite et personne ne l'écoutait. Eric Zemmour n'a pas reçu d'Apollon le don de divination, mais la nature l'a doté, par le verbe et l'écriture, de la passion de convaincre. Quand il n'est pas d'accord, Zemmour le fait savoir, quand il est d'accord, il arrive qu'il considère qu'il l'a déjà dit.

Cassandre ne s'était pas trompée. En voyant entrer le cheval dans Troie, pendant que la foule se réjouissait autour de l'animal de bois, elle s'alarmait, en vain, de l'entrée de l'ennemi dans la ville. Grâce à Apollon, elle avait le don de divination, mais pas celui de persuasion. Elle disait vrai, mais elle était maudite et personne ne l'écoutait. Eric Zemmour n'a pas reçu d'Apollon le don de divination, mais la nature l'a doté, par le verbe et l'écriture, de la passion de convaincre. Quand il n'est pas d'accord, Zemmour le fait savoir, quand il est d'accord, il arrive qu'il considère qu'il l'a déjà dit.

Cassandre assumée, le chroniqueur du Figaro et du Figaro Magazine alerte la France depuis des années. Hier, il tempêtait sur sa souveraineté menacée, aujourd'hui il affirme que son identité est en péril de mort. Deux ans après Le Suicide français, son précis de décomposition au succès phénoménal, l'essayiste récidive.

Un quinquennat pour rien* apparaît, au premier abord, comme un livre de chroniques. L'ouvrage réunit cinq ans d'humeurs éditoriales prononcées le matin au micro de RTL. La vie des Français sous le règne de François Hollande défile. De Manif pour tous en zlatanisation du football, de Leonarda en déroutes électorales, de Christiane Taubira en Anne Hidalgo, le bretteur tourne autour de ses cibles et, à la fin de l'envoi, les touche.

Ce quinquennat, malheureusement, ne se réduit pas aux cravates mal nouées, aux frais de coiffure et à la langue disloquée - « La France, elle est… » - du chef de l'Etat. C'est aussi le mandat durant lequel la parenthèse enchantée s'est refermée. A Paris et à Vincennes, à Saint-Denis et au Bataclan, les balles assassines ont sifflé « la fin de la fin de l'histoire » (Finkielkraut): plus de 250 victimes, des blessés par centaines et le drapeau du Califat qui flotte dans les esprits et sur les téléphones portables de milliers de gamins de nos banlieues. De ces tragédies, Zemmour a tiré une longue méditation qui ouvre son livre. Un texte incisif et profond qui aurait pu, à lui seul, composer un petit ouvrage. Un texte violent aussi, tant il exprime la crainte qui étreint son auteur, le sentiment de vindicte qu'il éprouve envers ceux qui nous ont emmenés jusque-là, l'effrayante réalité d'un pays au bord du chaos.

Le scandale, soyez-en sûr, aura lieu. Les vigies de Twitter s'allieront aux ligues de vertu pour tenter, une fois encore, de le faire taire. Elles se jetteront sur ses formules volontairement provocatrices : « Le cri de guerre révolutionnaire qui épouvantait à Valmy les lansquenets prussiens a été adouci en chanson sirupeuse pour adolescentes romantiques » ou encore « l'islam est incompatible avec la France ». Zemmour, viré d'i-Télé pour des propos qu'il n'a pas tenus (une traduction malheureuse et erronée d'un journal italien avait déclenché l'hallali), habitué des tribunaux et des poursuites, s'en moque. Il ne calcule plus. Son angoisse est d'un autre ordre : elle est existentielle. Ecoutons-le : « La sémantique est essentielle dans cette histoire. Un étranger qui arrive dans un autre pays sur la demande de celui-ci est un immigré. Un étranger qui vient dans l'illégalité est un clandestin. Des étrangers qui viennent par milliers, par centaines de milliers, demain par millions, sont des envahisseurs. Un migrant doit pouvoir se déplacer. Un réfugié doit être accueilli. Un envahisseur doit être repoussé. »

On l'a compris : à l'entendre, la France n'est pas seulement en guerre contre l'Etat islamique ou le terrorisme, mais contre un islam conquérant qui voudrait que Paris soit Bagdad et que les minarets éteignent les cloches, que les voiles couvrent les visages, que les mécréants se cachent. Comme l'homme écrit droit avec des lignes courbes, il fait un détour (brillant et discutable) par Mme de Staël et la germanophilie du XIXe siècle, rappelle l'aveuglement pacifiste des années 1930, convoque Stendhal et la comtesse de Boigne. Les précautions n'ont jamais été son fort et cette fois, c'est l'islam que Zemmour interroge sans y ajouter le suffixe « isme », les adjectifs « radical » ou « fondamentaliste ». « Si demain il y avait 20, 30 millions de musulmans français bien décidés à voiler leur femme et à appliquer les lois de la charia, on ne pourrait préserver les lois de la laïcité que par la dictature. C'est ce qu'ont compris en leur temps Atatürk, Bourguiba ou même Nasser. »

« Honte et dégoût », entendra-t-on. Certes. Mais que dire alors de Boualem Sansal ? L'auteur de 2084 (Gallimard) affirme, en effet, de livres en interviews que « l'ordre islamique tente progressivement de s'installer en France ». Et Hani Ramadan ? Le frère de Tariq, lui, ne cache pas son jeu. L'islam, explique-t-il, « est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie. C'est à la fois un Etat et une nation, un gouvernement et une communauté. C'est également une morale et une force, ou encore le pardon et la justice. C'est également une culture et une juridiction, ou encore une science et une magistrature ».

Une loi totalisante ? « Les Européens, du plus pieux des pratiquants au bouffeur de curés invétéré, pensent tous la religion sur le modèle inconscient du christianisme, précise Rémi Brague. Ils réduisent donc la religion à ce qu'ils observent dans les diverses confessions chrétiennes : des actes de culte, la prière, éventuellement des jeûnes et des pèlerinages. Ce qui n'en relève pas est censé être extérieur à la religion. Or, pour l'islam, la religion consiste essentiellement à appliquer la loi divine. » Et les musulmans modérés ? C'est qu'ils sont « modérément musulmans », répond Zemmour.

Cette fois, l'auteur du Suicide français va au-delà du diagnostic. A le lire, il est encore temps pour réagir. Mais, plus encore que les solutions policières ou militaires, Zemmour appelle de ses vœux « un état d'urgence moral » qui ferait sortir nos élites du confort intellectuel. « Seule une révolution culturelle peut nous permettre de gagner la guerre de civilisation qui se déroule sur notre sol. » Retour à la république assimilationniste, réduction des droits individuels, extraction volontaire du modèle multiculturel de l'Union européenne, arrêt de l'immigration. Eric Zemmour note avec justesse que l'élection de François Hollande s'est ouverte, à la Bastille, au milieu des drapeaux algériens, marocains ou turcs, et que son mandat s'achève sur les trois couleurs de notre drapeau national.

Ce texte lui vaudra d'être traité de boutefeu et d'irresponsable. On lui reprochera de « faire le jeu » du Front national et de l'Etat islamique. On ressortira le lexique olfactif - rance, nauséabond… Certains voudront l'interdire, d'autres collationneront ses « dérapages » comme une contractuelle remplit soigneusement son amende. C'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. La raison devrait l'emporter sur la passion. La démonstration sur les disqualifications. En toute liberté, nous devrions discuter cette terrible vision. Rappeler que les déterminismes culturels et religieux peuvent être surmontés. Qu'il est encore possible de restaurer une communauté de destin. Qu'une grande majorité de Français musulmans refuse le salafisme. Se souvenir de nos soldats de l'autre rive de la Méditerranée morts au champ d'honneur durant les deux guerres mondiales. Soutenir à bout de bras ceux pour qui la France primera toujours sur « l'Oumma ». Mettre en lumière les réformateurs qui, comme leur demandait le général al-Sissi, appellent l'islam à « une révolution religieuse contre sa violence »…

Eric Zemmour n'est pas un « polémiste » comme on le qualifie paresseusement. Cet écrivain est le courageux porte-voix des angoisses collectives. Il trempe sa plume dans la plaie béante d'une France blessée et tétanisée : Albert Londres appelait cela un journaliste. •

Zemmour appelle de ses vœux « un état d'urgence moral » qui ferait sortir nos élites du confort intellectuel. « Seule une révolution culturelle peut nous permettre de gagner la guerre de civilisation qui se déroule sur notre sol. »

* Un quinquennat pour rien, d'Eric Zemmour, Albin Michel, 368 p., 22,90 €. En librairie le 7 septembre.

Dans la guerre sans merci que nous a déclarée le terrorisme islamiste, ce camp vient de perdre l'un de ses « anti-Français » les plus acharnés. C'est lui qui avait lancé cet appel à ses séi

Dans la guerre sans merci que nous a déclarée le terrorisme islamiste, ce camp vient de perdre l'un de ses « anti-Français » les plus acharnés. C'est lui qui avait lancé cet appel à ses séi

Il n’est pas certain que la classe politique française ait mesuré toute l’importance du discours du roi Mohammed VI pour le soixante-troisième anniversaire, le 20 août dernier, de la Révolution du Roi et du Peuple, qui devait conduire à la fin du protectorat français sur le Maroc.

Il n’est pas certain que la classe politique française ait mesuré toute l’importance du discours du roi Mohammed VI pour le soixante-troisième anniversaire, le 20 août dernier, de la Révolution du Roi et du Peuple, qui devait conduire à la fin du protectorat français sur le Maroc.

Le soir de sa rentrée, en fin du JT de 20h, David Pujadas « envoie » un reportage sur, dit-il, quelque chose dont il faut se méfier, un fléau de notre temps, qui cause des ravages considérables et qui peut même se révéler désastreux. Effet anxiogène et ambiance cataclysmique garantis...

Le soir de sa rentrée, en fin du JT de 20h, David Pujadas « envoie » un reportage sur, dit-il, quelque chose dont il faut se méfier, un fléau de notre temps, qui cause des ravages considérables et qui peut même se révéler désastreux. Effet anxiogène et ambiance cataclysmique garantis...

C'est un classique de la vie politique française. Tout ministre de l'Éducation nationale, aussitôt qu'il a quitté les ors délavés de la Rue de Grenelle, devient le procureur le plus impitoyable de ses successeurs, avec une prédilection pour ceux de son camp. Jack Lang ne fera pas exception à cette règle d'airain. Il a été ministre de l'Éducation nationale il y a vingt-quatre ans. Lui au moins s'en souvient. Son livre est bref, mais la charge est lourde. Bien sûr, en vieux loup de mer, Lang prend soin d'éreinter le bilan des années Sarkozy, qu'il qualifie avec nuance de « vandalisme d'État ». Mais on sent vite que sa « colère » vise ailleurs. Plus tard, plus loin, plus haut. Vincent Peillon est déchiqueté sans ménagements ; brouillon et velléitaire ; sa loi de « refondation » est verbeuse, inutile ; sa réforme des rythmes scolaires calamiteuse ; ses cours de « morale laïque » ridicules : « La morale, tout court, est par définition laïque. »

C'est un classique de la vie politique française. Tout ministre de l'Éducation nationale, aussitôt qu'il a quitté les ors délavés de la Rue de Grenelle, devient le procureur le plus impitoyable de ses successeurs, avec une prédilection pour ceux de son camp. Jack Lang ne fera pas exception à cette règle d'airain. Il a été ministre de l'Éducation nationale il y a vingt-quatre ans. Lui au moins s'en souvient. Son livre est bref, mais la charge est lourde. Bien sûr, en vieux loup de mer, Lang prend soin d'éreinter le bilan des années Sarkozy, qu'il qualifie avec nuance de « vandalisme d'État ». Mais on sent vite que sa « colère » vise ailleurs. Plus tard, plus loin, plus haut. Vincent Peillon est déchiqueté sans ménagements ; brouillon et velléitaire ; sa loi de « refondation » est verbeuse, inutile ; sa réforme des rythmes scolaires calamiteuse ; ses cours de « morale laïque » ridicules : « La morale, tout court, est par définition laïque. »

Jacques, c'est Jacques Bainville; et François, « pour le meilleur et pour le pire », c'est notre Pape actuel.

Jacques, c'est Jacques Bainville; et François, « pour le meilleur et pour le pire », c'est notre Pape actuel.