Société • Mathieu Bock-Côté : « Cachez ces agresseurs que l’on ne saurait voir »

Par Mathieu Bock-Côté

CHRONIQUE - L’agression d’une jeune transsexuelle place de la République à Paris, le 31 mars dernier, a frappé. Étonnamment, la victime a décidé de relativiser son agression pour éviter de troubler l’ordre diversitaire. Un ordre que les médias entretiennent savamment. [Le Figaro, 6.04]. Quant à l'exhibitionnisme systématique des membres de la communauté LGBT dont Mathieu Bock-Côté ne traite pas ici, est-il si étonnant qu'il finisse par provoquer des réactions d'exaspération pouvant aller jusqu'à l'agression ? Et pas seulement venant de mâles arabes ou musulmans. LFAR

CHRONIQUE - L’agression d’une jeune transsexuelle place de la République à Paris, le 31 mars dernier, a frappé. Étonnamment, la victime a décidé de relativiser son agression pour éviter de troubler l’ordre diversitaire. Un ordre que les médias entretiennent savamment. [Le Figaro, 6.04]. Quant à l'exhibitionnisme systématique des membres de la communauté LGBT dont Mathieu Bock-Côté ne traite pas ici, est-il si étonnant qu'il finisse par provoquer des réactions d'exaspération pouvant aller jusqu'à l'agression ? Et pas seulement venant de mâles arabes ou musulmans. LFAR

« ... La dénonciation rituelle de l’homme blanc hétérosexuel est au cœur de l’imaginaire progressiste ... »

La scène, captée par vidéo, était glaçante : à Paris, place de la République, Julia, une jeune transsexuelle, a été agressée dans la rue par une bande prenant manifestement plaisir à la persécuter.

On pouvait y constater encore l’ensauvagement des rapports sociaux et le fond de barbarie que l’humanité porte en elle et qui peut toujours remonter à la surface. Comment ne pas se révolter devant la joie mauvaise de ceux qui se savent en situation de force et qui jouissent de l’humiliation des plus faibles ? Les grands médias, avec raison, ont rapporté l’événement en en soulignant l’extrême brutalité.

Mais la description des faits était quelque peu laconique. Alors que les agresseurs arboraient à peu près tous le drapeau algérien, il semblait à peu près impossible de le mentionner médiatiquement, sauf pour dire que cela n’avait aucune importance. Mieux valait pérorer en général sur la situation de la tolérance en France. S’il était bien vu de se demander comment une telle violence était possible aujourd’hui, il semblait à peu près impossible de mentionner qui en était à l’origine. Ce qui était visible aux yeux de tous devait être censuré. On devine que si les agresseurs sortaient de la messe et appartenaient de près ou de loin à la droite catholique, on ne ferait pas preuve de la même pudeur dans la manière de rapporter les faits.

De manière assez triste, Julia, la victime, a elle-même participé à cette entreprise de voilement du réel. En empruntant la novlangue de l’époque, elle dit refuser de stigmatiser l’islam et les musulmans. Cela va de soi. On ne saurait rendre une communauté dans son ensemble coupable de cette agression. Mais on ne saurait non plus décréter que ce qui est arrivé n’est pas arrivé. Comment ne pas voir là une forme d’enfermement idéologique qui empêche Julia de comprendre ce qui lui arrive ? Le propre de l’idéologie est de se radicaliser au rythme où le réel la désavoue.

De manière assez triste, Julia, la victime, a elle-même participé à cette entreprise de voilement du réel. En empruntant la novlangue de l’époque, elle dit refuser de stigmatiser l’islam et les musulmans. Cela va de soi. On ne saurait rendre une communauté dans son ensemble coupable de cette agression. Mais on ne saurait non plus décréter que ce qui est arrivé n’est pas arrivé. Comment ne pas voir là une forme d’enfermement idéologique qui empêche Julia de comprendre ce qui lui arrive ? Le propre de l’idéologie est de se radicaliser au rythme où le réel la désavoue.

Ce n’est toutefois pas la première fois qu’une victime décide de relativiser son agression pour éviter de troubler l’ordre diversitaire. Au printemps 2017, on apprenait qu’autour de la porte de la Chapelle, il était de plus en plus difficile pour les femmes de s’aventurer sans risque. Ce nouveau climat s’expliquait apparemment par la présence massive « d’hommes » récemment arrivés dans le quartier, occupant l’espace public en le rendant inhospitalier aux femmes. La diabolisation du mâle allait de soi. Il n’était toutefois pas possible de mentionner de quels hommes il s’agissait, alors qu’on savait pertinemment qu’il s’agissait de migrants témoignant manifestement d’une conception du rapport hommes-femmes étranger aux codes les plus élémentaires de notre civilisation. Le souvenir des agressions sexuelles massives de Cologne nous revient aussi en tête.

Ne soyons pas surpris : l’argument n’a rien de nouveau. Il y a quelques semaines à peine, Marlène Schiappa avait associé la vague récente d’agressions contre les homosexuels à l’influence souterraine de la Manif pour tous. Pour ne pas faire de lien entre insécurité et immigration, elle préférait accuser la droite versaillaise qu’elle assimilait aux islamistes. Le grand parti de l’intolérance transcenderait toutes les cultures ! La dénonciation rituelle de l’homme blanc hétérosexuel est au cœur de l’imaginaire progressiste, et qu’on ne risque rien à faire son procès.

Ne soyons pas surpris : l’argument n’a rien de nouveau. Il y a quelques semaines à peine, Marlène Schiappa avait associé la vague récente d’agressions contre les homosexuels à l’influence souterraine de la Manif pour tous. Pour ne pas faire de lien entre insécurité et immigration, elle préférait accuser la droite versaillaise qu’elle assimilait aux islamistes. Le grand parti de l’intolérance transcenderait toutes les cultures ! La dénonciation rituelle de l’homme blanc hétérosexuel est au cœur de l’imaginaire progressiste, et qu’on ne risque rien à faire son procès.

On trouve au cœur du système médiatique un logiciel traducteur qui fonctionne de la manière la plus simple qui soit : quand un événement vient confirmer le grand récit diversitaire, on le traite comme un fait politique, alors que s’il le compromet, on le rabat dans le domaine des faits divers. Le récit se dérègle toutefois quand ce sont les membres d’une minorité qui persécutent une représentante d’une autre minorité. S’enclenche alors presque automatiquement un processus de reconstruction du récit médiatique pour nous rappeler que la diversité, en plus d’être automatiquement une richesse, est nécessairement harmonieuse.

L’agression de la jeune Julia nous rappelle une chose simple : le politiquement correct n’a aucune gêne à nier l’évidence la plus frappante. Ses gardiens iraient même jusqu’à nier que le soleil se lève le matin et se couche le soir s’il le fallait pour sauver le grand récit de la diversité rédemptrice. Ils le font même au nom de considérations morales supérieures : il ne faudrait pas alimenter les préjugés de ces ploucs qu’on appelait autrefois les citoyens. Mais à quel moment le mensonge par omission bascule-t-il dans le domaine des « fake news » ? Devant une telle manipulation du sens des événements, qui relève à bien des égards d’un déni de réel digne des standards soviétiques les plus exigeants, on serait peut-être en droit de parler d’une logique relevant de la désinformation. ■

Julia, une jeune transsexuelle, a été agressée dans la rue par une bande

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

« L’Église du Christ, fidèle dépositaire de la divine sagesse éducatrice, ne peut penser ni ne pense à attaquer ou à mésestimer les caractéristiques particulières que chaque peuple, avec une piété jalouse et une compréhensible fierté, conserve et considère comme un précieux patrimoine. Son but est l'unité surnaturelle dans l'amour universel senti et pratiqué, et non l’uniformité exclusivement extérieure, superficielle et par la débilitante. (…) Et il n'est pas à craindre que la conscience de la fraternité universelle, inculquée par la doctrine chrétienne, et le sentiment qu'elle inspire, soient en opposition avec l'amour que chacun porte aux traditions et aux gloires de sa propre patrie, et empêchent d'en promouvoir la prospérité et les intérêts légitimes; car cette même doctrine enseigne que dans l'exercice de la charité il existe un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le Divin Maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'imminente destruction de la Cité sainte. »

« L’Église du Christ, fidèle dépositaire de la divine sagesse éducatrice, ne peut penser ni ne pense à attaquer ou à mésestimer les caractéristiques particulières que chaque peuple, avec une piété jalouse et une compréhensible fierté, conserve et considère comme un précieux patrimoine. Son but est l'unité surnaturelle dans l'amour universel senti et pratiqué, et non l’uniformité exclusivement extérieure, superficielle et par la débilitante. (…) Et il n'est pas à craindre que la conscience de la fraternité universelle, inculquée par la doctrine chrétienne, et le sentiment qu'elle inspire, soient en opposition avec l'amour que chacun porte aux traditions et aux gloires de sa propre patrie, et empêchent d'en promouvoir la prospérité et les intérêts légitimes; car cette même doctrine enseigne que dans l'exercice de la charité il existe un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le Divin Maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'imminente destruction de la Cité sainte. »

Le plus virulent, sorte de Peppone sans moustache, s’engagea dans un discours sur les congés payés, les 35 heures, et les progrès sociaux du XXe siècle, avec le ton déclamatoire d’un Georges Marchais façon Thierry Le Luron, tandis que l’autre me soufflait, d’un air amusé, qu’ils n’étaient pas vraiment communistes… Mais, au travers de sa harangue, le premier évoquait une sorte de nostalgie d’un temps apparemment révolu, celui des « conquêtes sociales » devenus, pour le meilleur mais parfois aussi pour le moins bon, des « acquis sociaux ». Il est vrai que, depuis une quarantaine d’années, notre société est entrée dans une période et un climat d’insécurité sociale, entre chômage structurel et crainte du déclassement. Pendant longtemps, les économistes et les politiques ont, pour la plupart, minimisé ces phénomènes et raillé les sentiments des classes populaires, puis des classes moyennes, arguant que la mondialisation était heureuse, forcément heureuse parce que l’on n’avait jamais autant consommé depuis les débuts de l’humanité. De l’ouvrier producteur et exploité des temps de l’industrialisation, on était passé au consommateur qu’il s’agissait de contenter et d’inciter, toujours et encore, à consommer, non seulement pour son plaisir mais pour le plus grand profit de la Grande distribution et d’un système de « désir infini dans un monde fini », selon l’expression de Daniel Cohen, dont, justement, il s’agissait d’oublier la seconde partie de la formule pour que ce système perdure et garde sa « profitabilité ».

Le plus virulent, sorte de Peppone sans moustache, s’engagea dans un discours sur les congés payés, les 35 heures, et les progrès sociaux du XXe siècle, avec le ton déclamatoire d’un Georges Marchais façon Thierry Le Luron, tandis que l’autre me soufflait, d’un air amusé, qu’ils n’étaient pas vraiment communistes… Mais, au travers de sa harangue, le premier évoquait une sorte de nostalgie d’un temps apparemment révolu, celui des « conquêtes sociales » devenus, pour le meilleur mais parfois aussi pour le moins bon, des « acquis sociaux ». Il est vrai que, depuis une quarantaine d’années, notre société est entrée dans une période et un climat d’insécurité sociale, entre chômage structurel et crainte du déclassement. Pendant longtemps, les économistes et les politiques ont, pour la plupart, minimisé ces phénomènes et raillé les sentiments des classes populaires, puis des classes moyennes, arguant que la mondialisation était heureuse, forcément heureuse parce que l’on n’avait jamais autant consommé depuis les débuts de l’humanité. De l’ouvrier producteur et exploité des temps de l’industrialisation, on était passé au consommateur qu’il s’agissait de contenter et d’inciter, toujours et encore, à consommer, non seulement pour son plaisir mais pour le plus grand profit de la Grande distribution et d’un système de « désir infini dans un monde fini », selon l’expression de Daniel Cohen, dont, justement, il s’agissait d’oublier la seconde partie de la formule pour que ce système perdure et garde sa « profitabilité ». Aujourd’hui, la dérégulation voulue par la Commission européenne et la privatisation accélérée de pans entiers de l’appareil français d’encadrement et de services, mais aussi d’équipements et d’infrastructures que les Français pensaient « posséder » par leurs impôts (ce qui n’était pas tout à fait faux…), entretiennent ce fort sentiment de « dépossession » qui nourrit la colère des Gilets jaunes, une colère que nombre de Français « délèguent » aux manifestants fluorescents du samedi et qui anime les émissions et les débats télévisuels depuis plus de quatre mois sans que l’on sache vraiment ce qui pourrait épuiser totalement les troupes contestatrices. Que la République, en son gouvernement du moment, méprise à ce point ceux à qui, si l’on suivait les règles d’une démocratie équilibrée sans être toujours décisionnaire (car ce dernier cas de figure pourrait alors mener à la paralysie ou à la démagogie dictatoriale façon Pisistrate), elle devrait rendre des comptes autrement que par l’élection parlementaire (sans la remettre en cause pour autant, car elle a son utilité, en particulier « consultative » ou « représentative »), apparaît bien comme un affront à la justice civique qui n’est jamais très éloignée, en définitive, de la justice sociale. Les dernières annonces sur l’augmentation prévue du prix de l’électricité pour les mois prochains, sur la mise en place de 400 nouveaux radars destinés plus à rapporter de l’argent qu’à prévenir des comportements routiers dangereux, sur le report de l’âge (plutôt « pivot » que « légal ») de la retraite, sur les nouvelles taxes sur l’héritage ou sur la propriété privée des classes moyennes, etc., apparaissent comme la volonté de « passer en force » pour appliquer un programme « social » (« antisocial » serait sémantiquement plus approprié…) décidé au-delà des frontières de notre pays, en des institutions qui se veulent « gouvernance » ou « européennes » (ou les deux à la fois), et pour complaire à des puissances qui sont d’abord celles de « l’Avoir » quand il serait préférable que « l’Etre » soit pris en compte avant elles…

Aujourd’hui, la dérégulation voulue par la Commission européenne et la privatisation accélérée de pans entiers de l’appareil français d’encadrement et de services, mais aussi d’équipements et d’infrastructures que les Français pensaient « posséder » par leurs impôts (ce qui n’était pas tout à fait faux…), entretiennent ce fort sentiment de « dépossession » qui nourrit la colère des Gilets jaunes, une colère que nombre de Français « délèguent » aux manifestants fluorescents du samedi et qui anime les émissions et les débats télévisuels depuis plus de quatre mois sans que l’on sache vraiment ce qui pourrait épuiser totalement les troupes contestatrices. Que la République, en son gouvernement du moment, méprise à ce point ceux à qui, si l’on suivait les règles d’une démocratie équilibrée sans être toujours décisionnaire (car ce dernier cas de figure pourrait alors mener à la paralysie ou à la démagogie dictatoriale façon Pisistrate), elle devrait rendre des comptes autrement que par l’élection parlementaire (sans la remettre en cause pour autant, car elle a son utilité, en particulier « consultative » ou « représentative »), apparaît bien comme un affront à la justice civique qui n’est jamais très éloignée, en définitive, de la justice sociale. Les dernières annonces sur l’augmentation prévue du prix de l’électricité pour les mois prochains, sur la mise en place de 400 nouveaux radars destinés plus à rapporter de l’argent qu’à prévenir des comportements routiers dangereux, sur le report de l’âge (plutôt « pivot » que « légal ») de la retraite, sur les nouvelles taxes sur l’héritage ou sur la propriété privée des classes moyennes, etc., apparaissent comme la volonté de « passer en force » pour appliquer un programme « social » (« antisocial » serait sémantiquement plus approprié…) décidé au-delà des frontières de notre pays, en des institutions qui se veulent « gouvernance » ou « européennes » (ou les deux à la fois), et pour complaire à des puissances qui sont d’abord celles de « l’Avoir » quand il serait préférable que « l’Etre » soit pris en compte avant elles…

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner ne se serait rendu compte de la gravité des faits que le soir du même samedi 16 mars vers 17 heures passées, après le saccage du Fouquet’s. Eh oui, ce n’est qu’alors, qu’il aurait compris que « ses instructions de la plus grande fermeté » n’avaient pas été exécutées, obligeant le chef de l’État, son ami, son patron, pour ne pas dire son parrain, à revenir de toute urgence de la station de ski des Pyrénées où il pensait s’offrir en toute tranquillité avec Brigitte, loin des Gilets jaunes, deux jours de détente bien méritée. Un sabotage, quoi, et qui expliquait tout ! « Un échec », avouait devant micros et caméras, avec la modeste ingénuité d’un truand repenti, notre Castaner national, lui qui se sent – il l’a fait savoir solennellement – toujours en service de haute vigilance, même au-delà de minuit, même au plus profond des boîtes de nuit, même après moult verres de vodka, même dans les bras câlins d’une jeune collaboratrice de ses précédentes fonctions.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner ne se serait rendu compte de la gravité des faits que le soir du même samedi 16 mars vers 17 heures passées, après le saccage du Fouquet’s. Eh oui, ce n’est qu’alors, qu’il aurait compris que « ses instructions de la plus grande fermeté » n’avaient pas été exécutées, obligeant le chef de l’État, son ami, son patron, pour ne pas dire son parrain, à revenir de toute urgence de la station de ski des Pyrénées où il pensait s’offrir en toute tranquillité avec Brigitte, loin des Gilets jaunes, deux jours de détente bien méritée. Un sabotage, quoi, et qui expliquait tout ! « Un échec », avouait devant micros et caméras, avec la modeste ingénuité d’un truand repenti, notre Castaner national, lui qui se sent – il l’a fait savoir solennellement – toujours en service de haute vigilance, même au-delà de minuit, même au plus profond des boîtes de nuit, même après moult verres de vodka, même dans les bras câlins d’une jeune collaboratrice de ses précédentes fonctions. Depuis le mois de novembre, Collomb s’étant judicieusement esbigné, c’est donc lui qui fait face à la révolte des Gilets jaunes. On sait suffisamment comment des groupes de casseurs s’en mêlèrent sans que jamais il ne fut apparemment possible de les cerner ni de les empêcher de nuire pour permettre aux Gilets jaunes de manifester selon le droit. Dès le mois de décembre, après les incidents de l’Arc de Triomphe, Castaner peut donc amalgamer dans son discours officiel casseurs et Gilets jaunes, prenant les dispositions en conséquence et justifiant la répression avec tous les moyens, dont les lanceurs de balles de défense (LBD 40) – il en a même expliqué l’usage aux enfants des écoles ! – et les grenades à effet de souffle, dites de désencerclement (GLI-F4). Le but politique était si évident que personne, ni à droite ni à gauche, ni surtout dans la police, n’en était dupe.

Depuis le mois de novembre, Collomb s’étant judicieusement esbigné, c’est donc lui qui fait face à la révolte des Gilets jaunes. On sait suffisamment comment des groupes de casseurs s’en mêlèrent sans que jamais il ne fut apparemment possible de les cerner ni de les empêcher de nuire pour permettre aux Gilets jaunes de manifester selon le droit. Dès le mois de décembre, après les incidents de l’Arc de Triomphe, Castaner peut donc amalgamer dans son discours officiel casseurs et Gilets jaunes, prenant les dispositions en conséquence et justifiant la répression avec tous les moyens, dont les lanceurs de balles de défense (LBD 40) – il en a même expliqué l’usage aux enfants des écoles ! – et les grenades à effet de souffle, dites de désencerclement (GLI-F4). Le but politique était si évident que personne, ni à droite ni à gauche, ni surtout dans la police, n’en était dupe. « Des instructions de retenue » auraient été données aux forces de l’ordre au rebours « des directives offensives » du ministre. Frédéric Dupuch a fait circuler une note – sans même en référer au préfet de police, précise-t-on – engageant à un usage plus modéré des LBD, ce qui, en soi, étant donné les risques graves encourus, les nombreuses blessures et plaintes ainsi que les condamnations sans appel des instances supranationales, se comprend parfaitement. Et d’autant plus que la direction de la Sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) avait créé après le 1er décembre les détachements d’action rapide (DAR) à qui revenaient les interpellations sur le tas et la sécurité des manifestations. Il y avait ainsi deux centres opérationnels. Soit. C’était une garantie de pondération ; et il y avait un commandement unique qui restait sous les ordres de Beauvau et de l’Élysée. Mais l’Élysée et Beauvau ne veulent plus qu’une seule machine unifiée de répression et il faut donc mettre au pas la grande maison de la Préfecture de Police qui a ses structures, ses habitudes et ses logiques qui lui viennent de son histoire et de sa connaissance des situations. La crise permet donc à Macron – et à Castaner sous ses ordres – de régler la question de la sécurité et de l’ordre public comme sont réglées toutes les autres questions de finances, de politique, de société : tout pouvoir entre les mains de l’exécutif en la personne du président de la République. C’est simple… et c’est fou.

« Des instructions de retenue » auraient été données aux forces de l’ordre au rebours « des directives offensives » du ministre. Frédéric Dupuch a fait circuler une note – sans même en référer au préfet de police, précise-t-on – engageant à un usage plus modéré des LBD, ce qui, en soi, étant donné les risques graves encourus, les nombreuses blessures et plaintes ainsi que les condamnations sans appel des instances supranationales, se comprend parfaitement. Et d’autant plus que la direction de la Sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) avait créé après le 1er décembre les détachements d’action rapide (DAR) à qui revenaient les interpellations sur le tas et la sécurité des manifestations. Il y avait ainsi deux centres opérationnels. Soit. C’était une garantie de pondération ; et il y avait un commandement unique qui restait sous les ordres de Beauvau et de l’Élysée. Mais l’Élysée et Beauvau ne veulent plus qu’une seule machine unifiée de répression et il faut donc mettre au pas la grande maison de la Préfecture de Police qui a ses structures, ses habitudes et ses logiques qui lui viennent de son histoire et de sa connaissance des situations. La crise permet donc à Macron – et à Castaner sous ses ordres – de régler la question de la sécurité et de l’ordre public comme sont réglées toutes les autres questions de finances, de politique, de société : tout pouvoir entre les mains de l’exécutif en la personne du président de la République. C’est simple… et c’est fou. L’opération n’a pas été faite. Beauvau commandait. Une fois les Champs-Élysées gagnés, les black blocs étaient les maîtres. La préfecture n’y pouvait plus rien ; elle ne pouvait que chercher à limiter la casse dans Paris.

L’opération n’a pas été faite. Beauvau commandait. Une fois les Champs-Élysées gagnés, les black blocs étaient les maîtres. La préfecture n’y pouvait plus rien ; elle ne pouvait que chercher à limiter la casse dans Paris.

Partout, mais surtout en Europe, la ligne à peu près droite qui avait débuté en 1945 se tord. Cette année-là s’était achevée une guerre de trente ans entrecoupée d’une fausse paix. Une guerre perdue par l’Europe. Bien sûr, ce conflit mondial étant d’abord un conflit européen, il y eut des nations européennes vainqueurs et d’autres vaincues. Mais à l’exception de la Russie, l’Europe en tant qu’entité était la grande perdante. Vassalisée par les États-Unis et l’Union soviétique, elle entrait dans une longue dormition dont elle n’est encore pas sortie. Quoiqu’antagonistes, les deux suzerains partageaient la même détestation de la vieille Europe et la même croyance en leur propre vocation messianique. Leur objectif était en définitive identique : la création d’un homo oeconomicus standardisé, sans racine, sans culture, sans histoire. Seule la méthode différait. Les Soviétiques entendaient l’asservir à l’État communiste par la brutalité et de la planification. Les Américains, au Marché dominé par eux-mêmes, en diffusant l’american way of life avec sa culture de masse et sa production de masse.

Partout, mais surtout en Europe, la ligne à peu près droite qui avait débuté en 1945 se tord. Cette année-là s’était achevée une guerre de trente ans entrecoupée d’une fausse paix. Une guerre perdue par l’Europe. Bien sûr, ce conflit mondial étant d’abord un conflit européen, il y eut des nations européennes vainqueurs et d’autres vaincues. Mais à l’exception de la Russie, l’Europe en tant qu’entité était la grande perdante. Vassalisée par les États-Unis et l’Union soviétique, elle entrait dans une longue dormition dont elle n’est encore pas sortie. Quoiqu’antagonistes, les deux suzerains partageaient la même détestation de la vieille Europe et la même croyance en leur propre vocation messianique. Leur objectif était en définitive identique : la création d’un homo oeconomicus standardisé, sans racine, sans culture, sans histoire. Seule la méthode différait. Les Soviétiques entendaient l’asservir à l’État communiste par la brutalité et de la planification. Les Américains, au Marché dominé par eux-mêmes, en diffusant l’american way of life avec sa culture de masse et sa production de masse.  L’invasion migratoire présente le triple avantage d’importer de la main d’œuvre à bon marché mais plus encore des consommateurs subventionnés par l’impôt prélevé sur les indigènes, et de détruire les identités nationales. On sait que l’invasion migratoire - cela fut confirmé par les révélations de Wikileaks de 2010 - est souhaitée et favorisée par les États-Unis pour détruire l’Europe de l’intérieur.

L’invasion migratoire présente le triple avantage d’importer de la main d’œuvre à bon marché mais plus encore des consommateurs subventionnés par l’impôt prélevé sur les indigènes, et de détruire les identités nationales. On sait que l’invasion migratoire - cela fut confirmé par les révélations de Wikileaks de 2010 - est souhaitée et favorisée par les États-Unis pour détruire l’Europe de l’intérieur. C’est alors que la farce sociétale revêt le masque de l’« opposition progressiste » au Système. On y trouve pêle-mêle les « cultureux » subventionnés par le ministère de la Culture, les minorités activistes (LGBT, indigénistes, ultragauche…), les « féministes 2.0 », bref toutes les chapelles du « jouir sans entrave ». La confrontation est évidemment factice. En réalité, si le Système feint de se démarquer de ces pantalonnades, c’est pour mieux s’en servir : en révolution permanente, le Capitalisme trouve dans les délires sociétaux de l’« opposition progressiste » la caution nécessaire à sa fringale destructrice. C’est pourquoi, après une résistance de bon aloi, il promulgua bien volontiers le mariage pour tous, consacrant du même coup les homosexuels en communauté et en segment de marché, et qu’il érigera bientôt PMA et GPA pour tous en droit de l’Homme.

C’est alors que la farce sociétale revêt le masque de l’« opposition progressiste » au Système. On y trouve pêle-mêle les « cultureux » subventionnés par le ministère de la Culture, les minorités activistes (LGBT, indigénistes, ultragauche…), les « féministes 2.0 », bref toutes les chapelles du « jouir sans entrave ». La confrontation est évidemment factice. En réalité, si le Système feint de se démarquer de ces pantalonnades, c’est pour mieux s’en servir : en révolution permanente, le Capitalisme trouve dans les délires sociétaux de l’« opposition progressiste » la caution nécessaire à sa fringale destructrice. C’est pourquoi, après une résistance de bon aloi, il promulgua bien volontiers le mariage pour tous, consacrant du même coup les homosexuels en communauté et en segment de marché, et qu’il érigera bientôt PMA et GPA pour tous en droit de l’Homme.  En Europe, les immigrés se comportent comme le souhaite le Système : ils s’adonnent à la consommation de masse et constituent des communautés qui affaiblissent les nations. Mais leur refus de s’assimiler provoque chez les indigènes une renaissance du sentiment national. Aux États-Unis, le peuple fatigué de l’immigration massive et du capitalisme débridé, élit un président populiste, avouant par là-même l’échec de la domination américaine du Marché. L’Europe de l’Est instruite par des siècles de luttes contre l’empire ottoman et par cinquante ans d’occupation soviétique ne veut ni d’une invasion migratoire musulmane ni de la tyrannie de l’UE, ces deux derniers phénomènes étant d’ailleurs liés. L’Autriche et l’Italie sont maintenant gouvernées par des « populistes » et ouvrent peut-être la voie à l’Europe de l’Ouest. En France le mouvement des Gilets Jaunes, sonne la révolte contre l’oligarchie. Sans doute ne dénonce-t-il pas l’invasion migratoire. Mais ne faut-il pas voir dans ce silence une « pensée de derrière » à la Pascal, dont l’« habileté » serait de taire ce qu’on ne peut encore hurler ? Peut-être, tant la crainte de passer pour raciste obère la parole. Pourtant, quels que soient les défauts de ce mouvement et la récupération dont il peut faire l’objet, on peut espérer que sa spontanéité et son origine éminemment populaire marquent le retour de la nation.

En Europe, les immigrés se comportent comme le souhaite le Système : ils s’adonnent à la consommation de masse et constituent des communautés qui affaiblissent les nations. Mais leur refus de s’assimiler provoque chez les indigènes une renaissance du sentiment national. Aux États-Unis, le peuple fatigué de l’immigration massive et du capitalisme débridé, élit un président populiste, avouant par là-même l’échec de la domination américaine du Marché. L’Europe de l’Est instruite par des siècles de luttes contre l’empire ottoman et par cinquante ans d’occupation soviétique ne veut ni d’une invasion migratoire musulmane ni de la tyrannie de l’UE, ces deux derniers phénomènes étant d’ailleurs liés. L’Autriche et l’Italie sont maintenant gouvernées par des « populistes » et ouvrent peut-être la voie à l’Europe de l’Ouest. En France le mouvement des Gilets Jaunes, sonne la révolte contre l’oligarchie. Sans doute ne dénonce-t-il pas l’invasion migratoire. Mais ne faut-il pas voir dans ce silence une « pensée de derrière » à la Pascal, dont l’« habileté » serait de taire ce qu’on ne peut encore hurler ? Peut-être, tant la crainte de passer pour raciste obère la parole. Pourtant, quels que soient les défauts de ce mouvement et la récupération dont il peut faire l’objet, on peut espérer que sa spontanéité et son origine éminemment populaire marquent le retour de la nation. De ces quatre nations sœurs, on peut espérer que la France sera la première à relever l’étendard du sursaut. Mais son système politique souffre d’un grave manque de représentativité. Contrairement aux Italiens, les Français ne peuvent compter sur aucun parti ni aucune alliance propre à renverser l’oligarchie qui gouverne depuis quarante sous l’apparence d’une fausse alternance. C’est d’ailleurs pourquoi le référendum d’initiative populaire demeure la principale revendication des Gilets Jaunes.

De ces quatre nations sœurs, on peut espérer que la France sera la première à relever l’étendard du sursaut. Mais son système politique souffre d’un grave manque de représentativité. Contrairement aux Italiens, les Français ne peuvent compter sur aucun parti ni aucune alliance propre à renverser l’oligarchie qui gouverne depuis quarante sous l’apparence d’une fausse alternance. C’est d’ailleurs pourquoi le référendum d’initiative populaire demeure la principale revendication des Gilets Jaunes.

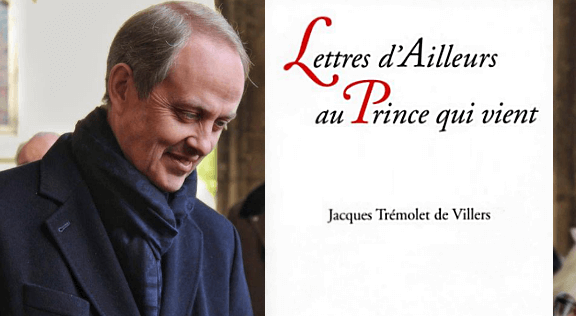

Lettres d’Ailleurs au Prince qui vient

Lettres d’Ailleurs au Prince qui vient

On l’aura compris, il s’agissait moins là de clarifier les choses que de les emporter dans l’empyrée des concepts et en même temps de les poser comme soubassements d’une nouvelle civilisation. Vaste programme. Non, la clarification c’est la manière dont le président de la Ve République a définitivement montré que ses institutions ne servaient à rien. La démocratie représentative a vécu, et sans doute la démocratie elle-même. Voilà plusieurs semaines, plusieurs mois que le Parlement assiste sans bouger à l’organisation d’une consultation directe des Français où les représentants ne servent à rien, sinon à parfois réserver les salles. Chaque corporation s’est emparée du Grand Débat pour y participer ou le décliner en version Medef ou Beaux-Arts, un peu comme ces cuisiniers médiatiques qui revisitent la blanquette, et le président lui-même s’est affranchi joyeusement de la règle qu’il avait posée en cannibalisant les réunions où personne ne parle sinon lui, ses ministres lui servant de porteurs d’eau, et en faisant en sorte que les journaux ne parlent que de ses performances puis de ses possibles arbitrages puis du rythme et des séquences de son quinquennat. Le magicien a fait disparaître les représentants et éclipsé le peuple, bravo l’artiste !

On l’aura compris, il s’agissait moins là de clarifier les choses que de les emporter dans l’empyrée des concepts et en même temps de les poser comme soubassements d’une nouvelle civilisation. Vaste programme. Non, la clarification c’est la manière dont le président de la Ve République a définitivement montré que ses institutions ne servaient à rien. La démocratie représentative a vécu, et sans doute la démocratie elle-même. Voilà plusieurs semaines, plusieurs mois que le Parlement assiste sans bouger à l’organisation d’une consultation directe des Français où les représentants ne servent à rien, sinon à parfois réserver les salles. Chaque corporation s’est emparée du Grand Débat pour y participer ou le décliner en version Medef ou Beaux-Arts, un peu comme ces cuisiniers médiatiques qui revisitent la blanquette, et le président lui-même s’est affranchi joyeusement de la règle qu’il avait posée en cannibalisant les réunions où personne ne parle sinon lui, ses ministres lui servant de porteurs d’eau, et en faisant en sorte que les journaux ne parlent que de ses performances puis de ses possibles arbitrages puis du rythme et des séquences de son quinquennat. Le magicien a fait disparaître les représentants et éclipsé le peuple, bravo l’artiste ! Bruno Le Maire est admirable de constance. À chaque fois que l’Union européenne retoque ses projets fiscaux, sociaux et industriels, il l’accuse d’être une institution aveugle et sourde, insensible aux mouvements du monde et impuissante à s’adapter, refusant tout à la fois de comprendre les enjeux nationaux et d’assurer la défense des intérêts européens – ce qui est logique puisqu’il la suppose incapable de les discerner et de les définir. Les européistes, de leur côté, avec la même constance, expliquent que l’Union européenne protège, défend, et enrichit puis se dépêchent, les uns de ne pas acheter à Arianespace ses vols spatiaux, les autres de ne pas acheter les armes françaises, tous de ne pas taxer les GAFA et ils appellent la France à ne pas traiter ses manifestants comme des Vénézuéliens moyens. Alors Bruno Le Maire explique que les nations sont souveraines puis appelle à voter aux Européennes pour empêcher les nationalistes de défendre les intérêts nationaux et pour empêcher les populistes de réformer l’Union européenne. Quant aux éditorialistes de France Culture, ils expliquent que voter aux Européennes signifie voter contre Marine Le Pen et pour Macron, achevant eux aussi de nationaliser ce scrutin international. Utiles dévoilements des perspectives dans laquelle chacun considère l’Union.

Bruno Le Maire est admirable de constance. À chaque fois que l’Union européenne retoque ses projets fiscaux, sociaux et industriels, il l’accuse d’être une institution aveugle et sourde, insensible aux mouvements du monde et impuissante à s’adapter, refusant tout à la fois de comprendre les enjeux nationaux et d’assurer la défense des intérêts européens – ce qui est logique puisqu’il la suppose incapable de les discerner et de les définir. Les européistes, de leur côté, avec la même constance, expliquent que l’Union européenne protège, défend, et enrichit puis se dépêchent, les uns de ne pas acheter à Arianespace ses vols spatiaux, les autres de ne pas acheter les armes françaises, tous de ne pas taxer les GAFA et ils appellent la France à ne pas traiter ses manifestants comme des Vénézuéliens moyens. Alors Bruno Le Maire explique que les nations sont souveraines puis appelle à voter aux Européennes pour empêcher les nationalistes de défendre les intérêts nationaux et pour empêcher les populistes de réformer l’Union européenne. Quant aux éditorialistes de France Culture, ils expliquent que voter aux Européennes signifie voter contre Marine Le Pen et pour Macron, achevant eux aussi de nationaliser ce scrutin international. Utiles dévoilements des perspectives dans laquelle chacun considère l’Union. « Les pauvres sont faits pour sentir, les riches pour comprendre et en abuser raisonnablement », disait Marcel Aymé [Photo] dans son Confort intellectuel. C’était avant. Maintenant que les riches sont au pouvoir, ils réclament d’abuser déraisonnablement de leurs privilèges et ils réclament qu’on les acclame : qu’on proteste, qu’on les suspecte, qu’on les contredise, qu’on les déteste leur est insupportable. La dernière liberté dont jouissait le peuple, ils méditent de la lui enlever. Car le pouvoir n’est pas synonyme de consensus ou de dialogue, surtout quand il vise à établir la dictature de la richesse sans frontière et sans frein.

« Les pauvres sont faits pour sentir, les riches pour comprendre et en abuser raisonnablement », disait Marcel Aymé [Photo] dans son Confort intellectuel. C’était avant. Maintenant que les riches sont au pouvoir, ils réclament d’abuser déraisonnablement de leurs privilèges et ils réclament qu’on les acclame : qu’on proteste, qu’on les suspecte, qu’on les contredise, qu’on les déteste leur est insupportable. La dernière liberté dont jouissait le peuple, ils méditent de la lui enlever. Car le pouvoir n’est pas synonyme de consensus ou de dialogue, surtout quand il vise à établir la dictature de la richesse sans frontière et sans frein.

L'article de Louis-Joseph Delanglade que nous avons publié hier - « Quand l’oiseau s’envole » - a suscité plusieurs commentaires. Deux d'entre eux particulièrement substantiels et intéressants - phidias et Wargny - doivent être signalés et, s'ils le souhaitent, être lus de tous.

L'article de Louis-Joseph Delanglade que nous avons publié hier - « Quand l’oiseau s’envole » - a suscité plusieurs commentaires. Deux d'entre eux particulièrement substantiels et intéressants - phidias et Wargny - doivent être signalés et, s'ils le souhaitent, être lus de tous.  Au-delà des pitreries médiatiques de l'ancienne directrice par protection de l'ENA, force est de reconnaître que la composition de la liste LREM est bien le résultat d'un ragout politicien des plus éculés.

Au-delà des pitreries médiatiques de l'ancienne directrice par protection de l'ENA, force est de reconnaître que la composition de la liste LREM est bien le résultat d'un ragout politicien des plus éculés.  Car, il est bien clair que pratiquement aucun secteur de ce pays n'est épargné par la décrépitude. Fort de cette déglingue généralisée les « marchistes » vont rouler des mécaniques à Bruxelles et Strasbourg, jouer les fiers-à-bras, déverser la moraline à gros bouillons avec en tête le juteux chef Loiseau. Et ce pour la plus grande joie des 26 autres État-membres qui se contrefichent des galimatias pompeux de Macron et de sa bande de Diafoirus !

Car, il est bien clair que pratiquement aucun secteur de ce pays n'est épargné par la décrépitude. Fort de cette déglingue généralisée les « marchistes » vont rouler des mécaniques à Bruxelles et Strasbourg, jouer les fiers-à-bras, déverser la moraline à gros bouillons avec en tête le juteux chef Loiseau. Et ce pour la plus grande joie des 26 autres État-membres qui se contrefichent des galimatias pompeux de Macron et de sa bande de Diafoirus !

Moins de deux semaines après (26 mars), nouveau fiasco, la présentation des candidats de la liste officielle sombrant dans le comique le plus grossier : une tête de liste endormie face à une salle quasi-vide, un directeur de campagne qui ne cesse de bafouiller, une estrade qui s’effondre au moment de la photo et fait rire la France entière : comme le dit M. Ciotti, c’est « Le Ridicule En Marche ». On n’avait pourtant pas encore tout vu : le meeting d’ouverture (Aubervilliers, 30 mars) aura permis aux mélomanes d’apprécier un remix (anglicisme pudique pour « altération d’un morceau de musique original ») du thème musical de l’ « Ode à la joie » de Beethoven ; il s’agissait, paraît-il d’une version « techno » : la barbarie ne connaît pas de limite.

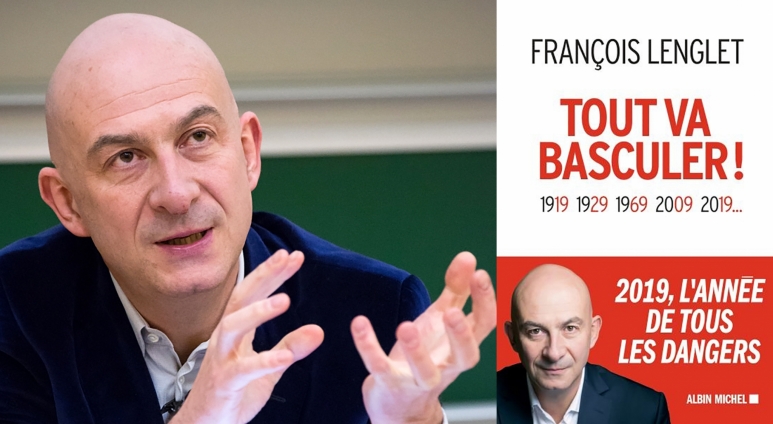

Moins de deux semaines après (26 mars), nouveau fiasco, la présentation des candidats de la liste officielle sombrant dans le comique le plus grossier : une tête de liste endormie face à une salle quasi-vide, un directeur de campagne qui ne cesse de bafouiller, une estrade qui s’effondre au moment de la photo et fait rire la France entière : comme le dit M. Ciotti, c’est « Le Ridicule En Marche ». On n’avait pourtant pas encore tout vu : le meeting d’ouverture (Aubervilliers, 30 mars) aura permis aux mélomanes d’apprécier un remix (anglicisme pudique pour « altération d’un morceau de musique original ») du thème musical de l’ « Ode à la joie » de Beethoven ; il s’agissait, paraît-il d’une version « techno » : la barbarie ne connaît pas de limite. Voici donc Mme Loiseau en campagne. Sa liste, baptisée « Renaissance », est censée porter les convictions que M. Macron a explicitées dans une tribune publiée en mars dans les vingt-huit langues des pays de l’Union européenne : inévitable affichage de bonnes (et moins bonnes ) intentions. Reprenant à son compte le manichéisme lexical primaire de M. Macron qui oppose « forces populistes » et « offre progressiste », Mme Loiseau a choisi de privilégier l’aspect purement politicien de son entreprise : son objectif est bien d’arriver en tête, devant la liste du R.N. Du coup, et en rappelant ici que « Europe » et « Union européenne » ne signifient pas du tout la même chose, le seul intérêt de cette élection sera le match entre ce qu’il est convenu de nommer souverainistes et européistes ou, si l’on préfère, euro-sceptiques et euro-béats.

Voici donc Mme Loiseau en campagne. Sa liste, baptisée « Renaissance », est censée porter les convictions que M. Macron a explicitées dans une tribune publiée en mars dans les vingt-huit langues des pays de l’Union européenne : inévitable affichage de bonnes (et moins bonnes ) intentions. Reprenant à son compte le manichéisme lexical primaire de M. Macron qui oppose « forces populistes » et « offre progressiste », Mme Loiseau a choisi de privilégier l’aspect purement politicien de son entreprise : son objectif est bien d’arriver en tête, devant la liste du R.N. Du coup, et en rappelant ici que « Europe » et « Union européenne » ne signifient pas du tout la même chose, le seul intérêt de cette élection sera le match entre ce qu’il est convenu de nommer souverainistes et européistes ou, si l’on préfère, euro-sceptiques et euro-béats. Cet aspect politicien est d’ailleurs conforté par le subtil panachage des personnalités de la liste de Mme Loiseau. Quelques non-engagés seulement mais surtout des personnalités venant de façon assez équilibrée de la gauche, de la droite, « des » centres, écologistes compris. Quelques noms connus dans les premières places : M. Canfin, énième écologiste en rupture de ban, Mme Keller qui fut maire UMP de Strasbourg ou encore l’ineffable M. Guetta, icône incontestée de la géopolitique médiatique dont le passé trotskiste (Jeunesse communiste révolutionnaire puis Ligue communiste) n’inquiète personne maintenant que sa dérive semble s’achever au portes du centre droit.

Cet aspect politicien est d’ailleurs conforté par le subtil panachage des personnalités de la liste de Mme Loiseau. Quelques non-engagés seulement mais surtout des personnalités venant de façon assez équilibrée de la gauche, de la droite, « des » centres, écologistes compris. Quelques noms connus dans les premières places : M. Canfin, énième écologiste en rupture de ban, Mme Keller qui fut maire UMP de Strasbourg ou encore l’ineffable M. Guetta, icône incontestée de la géopolitique médiatique dont le passé trotskiste (Jeunesse communiste révolutionnaire puis Ligue communiste) n’inquiète personne maintenant que sa dérive semble s’achever au portes du centre droit. In fine, on peut penser que la personnalité même de Mme Loiseau constitue son principal handicap. Elle est en effet une trop belle image du fourre-tout idéologique macronien. Le titre de l’article de M. Porter (Causeur, 29 mars) dit tout à ce sujet : « Nathalie Loiseau : pour la libération des femmes, le hijab, la GPA et le pape à la fois - On comprend mieux pourquoi LREM en a fait sa tête de liste européenne ». De son côté, M. Rufin, [Photo] l’académicien-ambassadeur-écrivain, pas le député agité, souligne son côté « hors sol » insupportable aux Français, tellement représentatif de tout ce que l’on reproche à l’Union : de fait, Mme Loiseau a travaillé essentiellement dans les ambassades françaises puis comme directrice de l’ENA, c’est-à-dire comme « mère supérieure des [apprentis] technocrates français » (France Inter, 25 mars).

In fine, on peut penser que la personnalité même de Mme Loiseau constitue son principal handicap. Elle est en effet une trop belle image du fourre-tout idéologique macronien. Le titre de l’article de M. Porter (Causeur, 29 mars) dit tout à ce sujet : « Nathalie Loiseau : pour la libération des femmes, le hijab, la GPA et le pape à la fois - On comprend mieux pourquoi LREM en a fait sa tête de liste européenne ». De son côté, M. Rufin, [Photo] l’académicien-ambassadeur-écrivain, pas le député agité, souligne son côté « hors sol » insupportable aux Français, tellement représentatif de tout ce que l’on reproche à l’Union : de fait, Mme Loiseau a travaillé essentiellement dans les ambassades françaises puis comme directrice de l’ENA, c’est-à-dire comme « mère supérieure des [apprentis] technocrates français » (France Inter, 25 mars).