Notre-Dame : 2ème message de Mgr le Comte de Paris et message personnel de Mme la Comtesse de Paris

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cet après-midi, vers 15 heures, j'irai très simplement me recueillir à Notre-Dame de Paris.

Cet après-midi, vers 15 heures, j'irai très simplement me recueillir à Notre-Dame de Paris.  « Je donnerais tout pour être à vos côtés en ce moment. Mais je suis retenue au loin par mon devoir de mère. J'offre ma frustration et ma grande tristesse en union avec toutes vos prières. En ce début de Semaine Sainte, la silhouette blessée de Notre-Dame apparaît comme le signe d'unité pour tous les chrétiens atteints au plus profond de leur coeur. Dieu veuille raviver en nous la Foi de nos pères pour pouvoir courageusement reconstruire l'avenir. Voici ma prière : Puisse ce désastre raviver la Foi au cœur des français. Qu’un tel drame nous vaille une belle rédemption. »

« Je donnerais tout pour être à vos côtés en ce moment. Mais je suis retenue au loin par mon devoir de mère. J'offre ma frustration et ma grande tristesse en union avec toutes vos prières. En ce début de Semaine Sainte, la silhouette blessée de Notre-Dame apparaît comme le signe d'unité pour tous les chrétiens atteints au plus profond de leur coeur. Dieu veuille raviver en nous la Foi de nos pères pour pouvoir courageusement reconstruire l'avenir. Voici ma prière : Puisse ce désastre raviver la Foi au cœur des français. Qu’un tel drame nous vaille une belle rédemption. »

On trouve de tout dans le camp d’al-Hol : des hommes, des femmes et des enfants, des Syriens, des Tchétchènes, des Tunisiens, des Algériens, des Français, des Belges, des Chinois, la liste des nationalités représentées est interminable. Il y a même une femme originaire de Trinidad et Tobago dans les Caraïbes !

Leur point commun ? Avoir servi Daech, autrement dit l’Etat islamique. Ils ont été faits prisonniers tout au long de ces derniers mois, au fur et à mesure de l’avancée des troupes arabo-kurdes encadrées par les Etats-Unis. De Manbij et Raqqa, au nord, jusqu’à Baghouz, lieu des ultimes combats près de la frontière irakienne, les Kurdes envoyaient vers al-Hol, au nord-est de la Syrie, tous les débris de Daech qui leurs tombaient sous la main. Enfin presque tous : on sait en effet que des échanges de prisonniers ont eu lieu au cours des combats de Raqqa et de Baghouz et que de nombreux djhadistes se sont évanouis dans la nature. On les reverra…

En attendant, la gestion de ce camp relève du casse-tête. Les tensions y sont multiples, les bagarres incessantes. Pour se ravitailler, il faut aller au souk, installé à côté, sous bonne garde ; il est donc nécessaire de demander l’autorisation aux gardiens kurdes. Celles qui le font se voient reprocher par les plus dures de parler à de mauvais musulmans. Une belge interrogée par l’AFP confie son désir de retourner en Belgique et de quitter cet enfer : « Elles me font peur » confie-t-elle en parlant des plus extrémistes, en tête desquelles des Tchétchènes, des Russes et des Tunisiennes. Celles-là ne s’en laissent pas compter : jets de pierre contre les journalistes, insultes quotidiennes contre les gardiennes kurdes qui ne portent pas le voile [Photo]. Les divisions sont donc multiples au sein de Daech mais, rassurez-vous, toutes portent le niqab noir.

En attendant, la gestion de ce camp relève du casse-tête. Les tensions y sont multiples, les bagarres incessantes. Pour se ravitailler, il faut aller au souk, installé à côté, sous bonne garde ; il est donc nécessaire de demander l’autorisation aux gardiens kurdes. Celles qui le font se voient reprocher par les plus dures de parler à de mauvais musulmans. Une belge interrogée par l’AFP confie son désir de retourner en Belgique et de quitter cet enfer : « Elles me font peur » confie-t-elle en parlant des plus extrémistes, en tête desquelles des Tchétchènes, des Russes et des Tunisiennes. Celles-là ne s’en laissent pas compter : jets de pierre contre les journalistes, insultes quotidiennes contre les gardiennes kurdes qui ne portent pas le voile [Photo]. Les divisions sont donc multiples au sein de Daech mais, rassurez-vous, toutes portent le niqab noir.

Pour tenter de s’y retrouver, les Kurdes ont isolé les Syriens des autres nationalités : 10 000 non Syriens et non Irakiens sont ainsi parqués dans un enclos à part. Plusieurs dizaines de nationalités y sont représentées. Les Kurdes aimeraient bien s’en débarrasser et les renvoyer dans leurs pays d’origine, mais personne n’est pressé d’accueillir ces fanatiques qui n’ont rien renié. De plus, beaucoup des jeunes enfants présents ont assisté, voire participé, à des scènes de torture et de décapitation. Qui peut prendre le risque d’accueillir des familles qui ont un tel parcours ?

Pour tenter de s’y retrouver, les Kurdes ont isolé les Syriens des autres nationalités : 10 000 non Syriens et non Irakiens sont ainsi parqués dans un enclos à part. Plusieurs dizaines de nationalités y sont représentées. Les Kurdes aimeraient bien s’en débarrasser et les renvoyer dans leurs pays d’origine, mais personne n’est pressé d’accueillir ces fanatiques qui n’ont rien renié. De plus, beaucoup des jeunes enfants présents ont assisté, voire participé, à des scènes de torture et de décapitation. Qui peut prendre le risque d’accueillir des familles qui ont un tel parcours ?

La logique voudrait qu’on les abandonne à leur sort et qu’ils assument ainsi leur choix : pourquoi devrait-on accueillir des traîtres qui ont du sang sur les mains ? Les Kurdes ne sont évidemment pas d’accord et, même s’ils reçoivent des fonds importants pour gérer tout cela, la situation ne pourra pas s’éterniser.

La Syrie a rappelé que tout cela se passait sur son sol, dans un territoire occupé illégalement par les Kurdes et les Américains. Elle rêve bien-sûr de récupérer la gestion de ce camp ce qui lui permettrait de s’occuper elle-même des Syriens de Daech et d’obliger les autres pays à parler avec elle afin de se mettre d’accord sur une solution.

Les Américains n’ont bien sûr pas répondu mais, un jour, il faudra bien prendre une décision. ■

Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste parmi les articles de dans notre catégorie Actualité Monde.

La myope « société de l'information » se vante d'accéder au savoir suprême par l' « intelligence artificielle », mais dans les faits, réagit plutôt comme ces requins qui perçoivent juste ce qui s'agite et saigne.

Ainsi, les médias voient-ils Washington comme le lieu d'une simple bagarre de chiffonniers entre Donald Trump et la nomenklatura locale, quand, dans le silence de l'Amérique profonde, le contrôle du pouvoir réel connaît d'inquiétantes péripéties.

Voici ce qui perturbe désormais les experts de Washington : à l'anomie et au narcissisme de la population, répond la militarisation, la prussianisation du sommet, au classique sens du terme : le Pentagone (ministère de la Défense) contrôle en fait la politique étrangère du pays, naguère dirigée par le State Department, ministère oblitéré par le président Trump.

Un Pentagone qui, en outre - toujours en silence et dans l'ombre - mute désormais en tout autre chose qu'un simple « complexe militaro-industriel » : - la « guerre des drones » menée sous les présidents Obama et Trump, - la fusion avec les industries de défense (Boeing, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, etc.) et du savoir (son armée de «consultants»), - l'addition au tout de la proliférante communauté du renseignement, font désormais du Pentagone un immense « complexe de la guerre perpétuelle ». Or, fait inouï dans l'histoire, les décisions prises par ce complexe dépendent désormais autant des actionnaires de l'occulte partenariat-public-privé, Pentagone-armement-consultants, que de l'intérêt public de la nation américaine.

Un Pentagone qui, en outre - toujours en silence et dans l'ombre - mute désormais en tout autre chose qu'un simple « complexe militaro-industriel » : - la « guerre des drones » menée sous les présidents Obama et Trump, - la fusion avec les industries de défense (Boeing, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, etc.) et du savoir (son armée de «consultants»), - l'addition au tout de la proliférante communauté du renseignement, font désormais du Pentagone un immense « complexe de la guerre perpétuelle ». Or, fait inouï dans l'histoire, les décisions prises par ce complexe dépendent désormais autant des actionnaires de l'occulte partenariat-public-privé, Pentagone-armement-consultants, que de l'intérêt public de la nation américaine.

Ce méga-Pentagone est-il cependant efficace, d'abord dans cette « Guerre à la Terreur » qu'il mène inlassablement dans le monde depuis le président Bush ? Pas vraiment. Une crédible étude (du Center for Strategic and International Studies) montre qu'à garder son chiffrage minimal, le monde compte fin 2018 trois fois plus de terroristes djihadistes (±100 000) qu'en 2001, lors des attentats du 11 septembre (±37 000). Ce piètre résultat a coûté à Washington $ 5 900 milliards. Et même si la guerre s'achevait aujourd'hui, resterait pour 2019-2023, une facture de 808 milliards de dollars de dépenses induites. L'Amérique profonde, Donald Trump, voient l'aspect intenable de cette fuite dans la guerre perpétuelle ; la Chine et la Russie espérant le crash d'une Amérique déchirée et ruinée. Mais face à l'écrasante puissance du néo-Pentagone, comment reprendre la main ? ■

Ce méga-Pentagone est-il cependant efficace, d'abord dans cette « Guerre à la Terreur » qu'il mène inlassablement dans le monde depuis le président Bush ? Pas vraiment. Une crédible étude (du Center for Strategic and International Studies) montre qu'à garder son chiffrage minimal, le monde compte fin 2018 trois fois plus de terroristes djihadistes (±100 000) qu'en 2001, lors des attentats du 11 septembre (±37 000). Ce piètre résultat a coûté à Washington $ 5 900 milliards. Et même si la guerre s'achevait aujourd'hui, resterait pour 2019-2023, une facture de 808 milliards de dollars de dépenses induites. L'Amérique profonde, Donald Trump, voient l'aspect intenable de cette fuite dans la guerre perpétuelle ; la Chine et la Russie espérant le crash d'une Amérique déchirée et ruinée. Mais face à l'écrasante puissance du néo-Pentagone, comment reprendre la main ? ■

Kobili Traoré, qui a assassiné sa voisine Sarah Halimi, une vieille dame juive, au cri de « Allah Akbar », a été déclaré pénalement irresponsable par des experts. Une folie ? (Figaro Magazine du 12.04). Éric Zemmour pointe ici surtout la faiblesse, la folie françaises ! LFAR

Kobili Traoré, qui a assassiné sa voisine Sarah Halimi, une vieille dame juive, au cri de « Allah Akbar », a été déclaré pénalement irresponsable par des experts. Une folie ? (Figaro Magazine du 12.04). Éric Zemmour pointe ici surtout la faiblesse, la folie françaises ! LFAR

Fou. Cinglé. Maboul. Malade mental. Dingue. Irresponsable.

En quelques mots, en quelques synonymes, on peut résumer l’épilogue de ce qu’on a appelé l’affaire Sarah Halimi, cette vieille dame juive assassinée au cri de « Allah Akbar » par son voisin, Kobili Traoré. Un crime ? Non ! Un assassinat antisémite ? Que nenni ! Un meurtre islamiste ? Pas d’amalgame ! Les experts ont évalué, tranché, décidé. Les experts ont expertisé et leur parole est sacrée. Kobili Traoré est fou. Cinglé. Maboul. Dingue. Irresponsable.

Il a tué, mais ce n’est pas lui qui agissait. « Je est un autre », disait Rimbaud. Il avait fumé du cannabis la veille. Il a crié « Allah Akbar » et « J’ai tué le sheitan » (le diable, en arabe), mais il aurait pu crier n’importe quoi: « Vive la sociale ! » ou « Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire » mais il ne connaît ni Voltaire ni Hugo.

Il a tué, mais ce n’est pas lui qui agissait. « Je est un autre », disait Rimbaud. Il avait fumé du cannabis la veille. Il a crié « Allah Akbar » et « J’ai tué le sheitan » (le diable, en arabe), mais il aurait pu crier n’importe quoi: « Vive la sociale ! » ou « Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire » mais il ne connaît ni Voltaire ni Hugo.

La justice est bonne mère. La République aussi. Quand un homme boit avant de tuer, c’est une circonstance aggravante ; quand il fume du cannabis, c’est une circonstance atténuante ! Les djihadistes qui ont massacré chez Charlie ou au Bataclan consommaient eux aussi des drogues avant d’agir ; et criaient « Allah Akbar » au moment de passer à l’acte : ce qui prouve bien qu’ils sont fous ! Cinglés. Mabouls. Malades mentaux. Irresponsables. Le tueur de Nice ? Fou. Psychopathe. L’égorgeur du père Hamel ? Fou. Irresponsable. En effet, il faut être fou pour commettre des actes aussi cruels.

Magnifique trouvaille. Magnifique excuse. Les SS d’Oradour qui ont brûlé des femmes et des enfants ? Fous. Les milices staliniennes qui affamaient les Ukrainiens ? Fous. Les sans-culottes qui exécutaient en masse, les 2 et 3 septembre 1792, aristocrates et prêtres, dans la prison du Temple ? Fous. Irresponsables. Comme disait Shakespeare : « L’histoire humaine, c’est un récit raconté par un idiot plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. »

Tous fous. Tous cinglés. Tous irresponsables. Les militants de l’Islam, qui est, plus qu’une religion, un système juridico-politique, une idéologie totalitaire, « un communisme avec Dieu » selon Maxime Rodinson, sont donc en réalité des fous irresponsables. Mais ceux qui tentent d’alerter sur le danger qu’ils représentent sont eux aussi des fous, des islamophobes atteints de démence, à psychiatriser. À enfermer d’urgence. Comme au bon vieux temps des asiles psychiatriques de Brejnev.

Tous fous. Tous cinglés. Tous irresponsables. Les militants de l’Islam, qui est, plus qu’une religion, un système juridico-politique, une idéologie totalitaire, « un communisme avec Dieu » selon Maxime Rodinson, sont donc en réalité des fous irresponsables. Mais ceux qui tentent d’alerter sur le danger qu’ils représentent sont eux aussi des fous, des islamophobes atteints de démence, à psychiatriser. À enfermer d’urgence. Comme au bon vieux temps des asiles psychiatriques de Brejnev.

Il n’y a plus de débats, plus de conflits politiques, plus d’affrontements idéologiques. Plus de militants, plus de combattants, plus d’ennemis. Plus de responsables. Pourquoi avoir jugé les dignitaires nazis au procès de Nuremberg ? Ils étaient tous fous. Pourquoi s’étriper encore sur Robespierre et la Terreur ? Il était fou. Rien que des fous et des asiles psychiatriques où les enfermer. Au fait: reconnu dément, Kobili Traoré ne sera pas pénalement responsable. Mais, en l’absence de pathologie mentale chronique, il ne sera pas non plus hospitalisable d’office à long terme. Bienvenue chez les fous ! ■

Nous l'avons écrit ici même, dès lundi soir, en suivant l'événement en direct : à Notre-Dame de Paris - Notre-Dame-de-tous-les-Français !... - c'est d'une véritable guerre qu'il s'est agi, et d'une véritable bataille, menée et gagnée par les Sapeurs pompiers de Paris. Une guerre et une bataille contre un ennemi particulièrement redoutable et agressif : le feu !...

Certes, il y a encore de réelles inquiétudes concernant la stabilité de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la Tour sud et le transept, plus particulièrement les pignons qui maintiennent la rosace sud, qui pourrait, s'ils lâchent, s'effondrer...

Certes, l'ensemble de la toiture - et sa charpente, la "forêt", qui la supportait - est perdu à jamais...

Il n'empêche : par leur efficacité et leur professionnalisme, par leur dévouement dans leur engagement total et - disons-le - par leur héroïsme, les Pompiers ont sauvé l'essentiel, et l'on peut maintenant raisonnablement penser que l'ensemble du bâtiment va rester debout. Meurtri, blessé, défiguré, amputé... mais debout !

Cet exploit, ce service immense rendu à notre Pays, à son Patrimoine et à ce qui touche son coeur et son âme, son Être profond, c'est aux pompiers qu'on le doit, et aux chefs qui leur ont donné les bons ordres au bon moment.

Il faut que le grand public sache que, parmi ces pompiers qui ont risqué leur vie et n'ont pas reculé devant la possibilité du sacrifice suprême, plusieurs ont à peine vingt ans, vingt-cinq ans :

- d'abord, une vingtaine d'entre eux, suivant la stratégie avisée des responsables, sont entrés hardiment dans la tour nord, où déjà grandissaient les flammes : si celles-ci avaient embrasé les bois qui supportent les cloches, l'ensemble campanaire s'effondrait, et la tour avec lui (les huit cloches de la tour dépassent largement les dix tonnes). Oui, il faut le dire, le redire et le faire savoir : entrer dans cette tour nord, en même temps que les flammes, c'était risquer sa vie. Les pompiers n'ont pas hésité une seconde : c'est là leur honneur...

- mais il y avait aussi le feu au sol, là où est abrité le Trésor : des gouttes de plomb fondu tombaient sur la dizaine de jeunes pompiers qui, eux non plus, comme leurs frères de la tour nord et au même instant, n'ont pas hésité à pénétrer dans le brasier pour sauver la Couronne d'épines ou la Tunique de Saint Louis. Eux aussi, comme ceux de la tour nord, savaient ce qu'ils risquaient : leur vie, tout simplement. Et ce risque connu, ils l'ont accepté vaillamment, courageusement.

Et, maintenant, si vous parlez à n'importe lequel d'entre eux, il vous répondront tous qu'ils n'ont fait que leur devoir; et qu'ils n'ont écouté qu'une seule voix : celle du Service.

Devant une telle abnégation, comment ne pas demander que, le 14 juillet prochain, l'ensemble des soldats du feu présents à Notre-Dame soit collectivement décorés et honorés comme il convient, pour Service éminent rendu à la Nation ?

Pour reprendre la parole de Jeanne d'Arc, il serait évidemment naturel qu'après avoir été à la peine ils fussent à l'honneur !

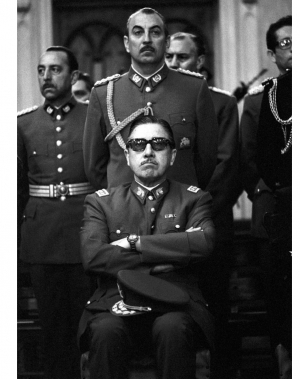

Macron sous l’uniforme de Pinochet ! Le photomontage où il siège entre ses ministres Philippe et Castaner en militaires bottés aura fait le tour de la toile, centrifugé par les tentatives de l’Élysée de l’en retirer et par la « main de Moscou » qui l’affichait avec gourmandise sur Sputnik, très lu des Français, honni de Macron.

En Union européenne, Russia Today et Sputnik sont suivis comme jadis Radio Free Europe l’était en Union soviétique et ça horripile l’Élysée dont chaque bavure policière filmée tourne en boucle sur la planète. Récemment encore, un député, un journaliste, un couple de personnes âgées battus, un handicapé gazé à bout portant, pas bon pour l’image du régime dont l’usage déréglé du « lanceur de balles de défense », 20 éborgnés à vie, 180 blessés à la tête, excusez du peu, commence à émouvoir le Conseil de l’Europe. Macron, à qui il demande des comptes, rétorque implicitement qu’ils ne l’ont pas volé, ce sont des casseurs. Les mutilés apprécieront ! Dans les cités grenobloises en feu, les mutinés rigoleront.

La photo originelle de Pinochet dans le rôle du méchant, lunettes noires et mine patibulaire, alimentait jadis une campagne orchestrée par Moscou contre ceux qui avaient débarrassé le Chili du stalinien Allende, un coup d’arrêt sans précédent au communisme qui rongeait alors la planète. 17 ans plus tard, Pinochet était encore plébiscité à 43%, pas assez pour se maintenir, il laissait la place. Macron, qui n’est que l’élu des deux tiers de 43% des inscrits, ressemble plus à Allende. Comme lui, il a pris le pouvoir par un hold-up électoral qui le prive de légitimité représentative, comme lui il a cristallisé contre une « nomenklatura » d’idéologues bornés et profiteurs la vindicte d’un peuple exaspéré qui, en France, s’est affranchi de tutelles partisanes et syndicales disqualifiées par 50 ans de compromissions. Comme lui, il fait tirer sur la foule où le nombre de mutilés augmente chaque samedi. Dieu merci, il n’a pas encore suivi ses soutiens « foulards rouges » et l’ancien ministre-philosophe Luc Ferry qui lui conseillent de tirer à balles réelles sur les Gilets jaunes.

La photo originelle de Pinochet dans le rôle du méchant, lunettes noires et mine patibulaire, alimentait jadis une campagne orchestrée par Moscou contre ceux qui avaient débarrassé le Chili du stalinien Allende, un coup d’arrêt sans précédent au communisme qui rongeait alors la planète. 17 ans plus tard, Pinochet était encore plébiscité à 43%, pas assez pour se maintenir, il laissait la place. Macron, qui n’est que l’élu des deux tiers de 43% des inscrits, ressemble plus à Allende. Comme lui, il a pris le pouvoir par un hold-up électoral qui le prive de légitimité représentative, comme lui il a cristallisé contre une « nomenklatura » d’idéologues bornés et profiteurs la vindicte d’un peuple exaspéré qui, en France, s’est affranchi de tutelles partisanes et syndicales disqualifiées par 50 ans de compromissions. Comme lui, il fait tirer sur la foule où le nombre de mutilés augmente chaque samedi. Dieu merci, il n’a pas encore suivi ses soutiens « foulards rouges » et l’ancien ministre-philosophe Luc Ferry qui lui conseillent de tirer à balles réelles sur les Gilets jaunes.

Madame Bachelet fut deux fois présidente du Chili après Pinochet. Il l’aurait torturée en 1973, lui laissant en tout cas les mains et les yeux que des Gilets jaunes ont perdus. L’ex-torturée de Pinochet, donc, devenue haut-commissaire des droits de l’homme à l’ONU, demande une enquête sur l’usage excessif de la force par Macron : y aurait-il une malédiction chilienne ?

Madame Bachelet fut deux fois présidente du Chili après Pinochet. Il l’aurait torturée en 1973, lui laissant en tout cas les mains et les yeux que des Gilets jaunes ont perdus. L’ex-torturée de Pinochet, donc, devenue haut-commissaire des droits de l’homme à l’ONU, demande une enquête sur l’usage excessif de la force par Macron : y aurait-il une malédiction chilienne ?

En France la situation reste bien inquiétante, non pas tant à cause de la ténacité d’un peuple méprisé par les incapables qui croient nous gouverner, mais plus par le comportement étrange d’un chef d’État dépassé par la fonction. Il organise un grand débat, comme si la situation relevait d’une thérapie de groupe, il croit encore avoir raison et veut l’expliquer à ces provinciaux rustauds qui ne comprennent rien ! Au passage il s’offre une tribune gratuite pour les européennes. Mais les discours fleuves assénés, manches relevées, à un parterre de maires dociles sélectionnés par des préfets qui ne le sont pas moins (mais c’est leur job) rappellent Castro ou Chavez qui tenaient eux aussi des heures au micro. On en frémit. Pire, Le Point, en délicatesse avec Macron, nous révèle qu’il a réuni les patrons des gros médias à l’Élysée pour réfléchir à un service d’information à la botte du palais et… au service de la vérité, « Pravda » en soviétique. Le silence de plomb des autres invités sur ce rendez-vous en dit long sur leur connivence !

Comme chacun sait, la république qui gouverne mal se défend bien et ses tentatives de discréditer le mouvement portent. L’impunité des black blocs et autres antifas infiltrés avec ou sans gilet jaune dans les manifestations entretient un climat de violence qui inquiète. L’agression verbale de Finkielkraut par des « Gilets jaunes » fait le miel des Échos, de BFM TV et de Macron qui hurle au crime antisémite, organise une marche et en fait même trop au dîner du CRIF où son hôte, le président Kalifat, empoigne avec une fougue troublante le bras de Jupiter. Mais il y a un problème, ce sont des salafistes qui ont agressé Finkielkraut. Plutôt compréhensif avec les Gilets jaunes, il l’a constaté sans ambiguïté.

Comme chacun sait, la république qui gouverne mal se défend bien et ses tentatives de discréditer le mouvement portent. L’impunité des black blocs et autres antifas infiltrés avec ou sans gilet jaune dans les manifestations entretient un climat de violence qui inquiète. L’agression verbale de Finkielkraut par des « Gilets jaunes » fait le miel des Échos, de BFM TV et de Macron qui hurle au crime antisémite, organise une marche et en fait même trop au dîner du CRIF où son hôte, le président Kalifat, empoigne avec une fougue troublante le bras de Jupiter. Mais il y a un problème, ce sont des salafistes qui ont agressé Finkielkraut. Plutôt compréhensif avec les Gilets jaunes, il l’a constaté sans ambiguïté.

L’exaspération populaire ne faiblit donc pas. La question urgente est maintenant de savoir comment la France pourra échapper à la tyrannie euro-mondialiste ou à la guerre civile. Que faire de Macron ? La dissolution de la chambre basse que la presse d’argent, tenant l’électeur sous hypnose, lui avait servi sur un plateau après l’Élysée, lui permettrait de sauver son mandat. Il serait muselé par une cohabitation, il n’en fera rien. D’aucuns ont proposé un général à Matignon, nommément Pierre de Villiers. On lui savait, par son frère Philippe, une certaine sympathie pour Macron dont la bourde du 13 juillet 2017 aura tempéré l’ardeur. Après cet affront public, Pierre de Villiers ne pouvait plus rester aux armées. Mais à toute chose malheur est bon puisque l’affaire lui valut deux succès éditoriaux, Servir puis Qu’est-ce qu’un chef ?, la consultation du Boston Consulting Group et la bienveillance étrange des gros médias. De fait, on ne trouve rien dans ses livres qui puisse fâcher le pouvoir sinon de timides réserves sur une armée européenne. La démission de son frère, jadis promis à une belle carrière dans la préfectorale, avait eu plus de gueule.

Quoi qu’il en soit, un militaire à Matignon ou un remaniement ministériel ne résoudra rien : le problème, c’est bien Macron et la finance apatride qui l’a placé pour purger la dette et nous étouffer dans l’étau européen. D’ailleurs, l’aptitude au commandement dont Macron est dépourvu n’est pas l’apanage des militaires. La France compte par centaines des cadres expérimentés parfaitement aptes intellectuellement, humainement et moralement à la fonction de chef d’État. Elle a même un Prince qui, en plus de tout cela, en aurait la légitimité sacrale et un soutien populaire qu’on ne soupçonne pas.

Quoi qu’il en soit, un militaire à Matignon ou un remaniement ministériel ne résoudra rien : le problème, c’est bien Macron et la finance apatride qui l’a placé pour purger la dette et nous étouffer dans l’étau européen. D’ailleurs, l’aptitude au commandement dont Macron est dépourvu n’est pas l’apanage des militaires. La France compte par centaines des cadres expérimentés parfaitement aptes intellectuellement, humainement et moralement à la fonction de chef d’État. Elle a même un Prince qui, en plus de tout cela, en aurait la légitimité sacrale et un soutien populaire qu’on ne soupçonne pas.

En fait, ce qui est intéressant chez les militaires c’est qu’ils ont des armes. Mais cela ne suffit pas pour déposer un tyran. Peut y contribuer un rejet massif du pouvoir en place, nous y allons, et une situation insurrectionnelle suite à une répression policière meurtrière, nous n’en sommes peut-être pas si loin. Mais la République en a vu d’autres sans en être ébranlée. Elle a même survécu aux deux invasions allemandes qu’elle n’avait su prévenir. En outre, l’armée française, loyale, ne bougera pas plus qu’après le 6 février 34. Il lui faudrait des chefs assez courageux pour une aventure où il y a tout à perdre. Il faudrait qu’elle fasse bloc derrière ces chefs et rien n’est moins sûr : il y a dans le haut commandement des obligés du pouvoir, « bons républicains », maçons de diverses obédiences et bien sûr les « généralles et colonelles » promues par la grâce des quotas comme dans les conseils d’administration. Car notre ministre Florence Parly émascule rageusement les tableaux d’avancement et listes d’aptitude que les conseils supérieurs d’armées lui proposent.

Les colonels courageux, intelligents et expérimentés dont nous avons besoin attendront ! On saluera à l’occasion le colonel Legrier pour son excellent papier sur notre stratégie en Syrie et les jours d’arrêt qu’il lui coûtera, on vomira celui du journaliste Merchet, de L’Opinion, qui le dénonce comme « catholique » au cas où cela aurait échappé au ministre. Un flicage qui rappelle les heures les plus sombres de la secte laïque. En 1904 il l’aurait fiché : VALM-AM (va à la messe avec missel). ■

Les colonels courageux, intelligents et expérimentés dont nous avons besoin attendront ! On saluera à l’occasion le colonel Legrier pour son excellent papier sur notre stratégie en Syrie et les jours d’arrêt qu’il lui coûtera, on vomira celui du journaliste Merchet, de L’Opinion, qui le dénonce comme « catholique » au cas où cela aurait échappé au ministre. Un flicage qui rappelle les heures les plus sombres de la secte laïque. En 1904 il l’aurait fiché : VALM-AM (va à la messe avec missel). ■

Les médias et le CAC 40 à plus de 5.500 points rêvent debout tandis que le FMI semble être la seule organisation du Système à nous mettre en garde, face au ralentissement attendu pour 70 % de l’économie mondiale en 2019.

Christine Lagarde estime que « de nombreuses économies ne sont pas assez résilientes » et exhorte les pays à se préparer à la prochaine récession en adoptant, dès maintenant, les réformes nécessaires. La Société générale est la seule banque appelant à la prudence sur le marché des actions. La montée des marchés boursiers ne fait que refléter le laxisme monétaire et les déficits budgétaires généralisés partout dans le monde (Europe, USA, Japon, Chine) en oubliant les fondamentaux de l’hyper-endettement, de la fragilité des systèmes bancaires et de la récession à venir.

Si l’on regarde l’évolution des actifs des banques centrales depuis deux siècles, avec à l’origine le fameux currency principle, on peut dire que nous sommes au sommet du laxisme. On est passé progressivement du 100 % or du Gold Standard du début du XIXe siècle à une fraction de plus en plus faible en or puis, en 1945, au remplacement de l’or par le dollar qui, toutefois, devait être convertible en or (Gold Exchange Standard) pour ne plus l’être en 1971 avec Nixon et, donc, pour passer alors au dollar standard qui se terminera par la chute du dollar et sa valeur zéro.

Si l’on regarde l’évolution des actifs des banques centrales depuis deux siècles, avec à l’origine le fameux currency principle, on peut dire que nous sommes au sommet du laxisme. On est passé progressivement du 100 % or du Gold Standard du début du XIXe siècle à une fraction de plus en plus faible en or puis, en 1945, au remplacement de l’or par le dollar qui, toutefois, devait être convertible en or (Gold Exchange Standard) pour ne plus l’être en 1971 avec Nixon et, donc, pour passer alors au dollar standard qui se terminera par la chute du dollar et sa valeur zéro.

Au passif des banques centrales, c’est aussi le même phénomène de détérioration continue. Ainsi, on est passé de la banque centrale prêteuse en dernier ressort de l’économiste anglais Walter Bagehot (1826-1877) au banking principle (émission de monnaie en fonction des besoins de l’économie et non plus de la quantité d’or détenue à l’actif). Puis à la politique actuelle ahurissante non conventionnelle consistant à émettre de la monnaie contre des titres d’État, des obligations privées et même parfois des actions (Suisse et Japon) pour en arriver au stade ultime actuel du pompier de service prêteur tous azimuts, c’est-à-dire de la création monétaire illimitée avec des taux zéro ou négatifs (une première depuis 2.000 ans !), ce que préconisent les adeptes de la dernière théorie « bidon » en vogue : la théorie monétaire moderne.

Les actions des banques centrales sont, en fait, un aveu implicite que l’hyper-endettement est intenable avec des taux d’intérêt normaux, que le Système exploserait par manque de liquidités. Aux États-Unis, sept millions d’Américains ont au moins 90 jours de retard pour les mensualités de leur crédit auto et un grand nombre d’étudiants sont dans l’incapacité de rembourser les frais de leurs études. On va donc tout droit vers l’explosion, mais les boursiers regardent le doigt lorsqu’on leur montre la lune des réalités.

À la BCE, l’ordre du jour, c’est : ouvrez toutes les vannes ! À partir de septembre 2019, afin de sauver les banques italiennes, un « TLTRO III » (prêts à long terme à taux zéro) sera lancé et échelonné sur sept trimestres. Les taux zéro sont confirmés pour 2019 et l’Institut de Francfort s’engage à réinvestir aussi longtemps que nécessaire son stock d’obligations pléthorique de 2.600 milliards d’euros.

Aux USA, Wall Street croit de nouveau au père Noël, suite à l’annonce de la Fed que les taux pourraient même baisser en 2019, que la politique de réduction du bilan (« QE » à l’envers) serait arrêtée en septembre 2019, avec même une reprise possible, si nécessaire, de la création monétaire non conventionnelle. Dans ces conditions, rien à perdre, mieux vaut continuer à faire gonfler la bulle boursière, même si la dette publique états-unienne représentera, d’ici quatre ans, 110 % du PIB.

Quant à la bombe italienne, la dette publique devrait atteindre 132 % du PIB en 2019, 138,5 % en 2024, avec un déficit public supérieur à 3 % en 2020. Les banques italiennes détiennent 360 milliards de dettes de leur propre pays, soit 10 % de leurs actifs. La prime de risque du taux des obligations italiennes par rapport au Bund allemand est de 2,56 %. Plus grave : BNP Paribas perdrait 47 % de ses capitaux propres si ses débiteurs italiens faisaient défaut, le Crédit agricole 29 % et la banque Dexia 556 % (ratios CET1 de la BRI).

La triste vérité, c’est que nous vivons dans un monde politicien de déni des évidences, aussi fou en matière économique qu’en matière d’invasion migratoire, qui consiste à cacher les réalités derrière un nuage de fumée jusqu’à ce qu’un jour, tout explose ! ■

Voici quelques-unes des villes d’où nous avons été lus hier, dimanche 14 avril. Ces villes ont été relevées à la volée en différents moments de la journée. Nous ne sommes pas restés scotchés en permanence sur notre logiciel de visualisation des connectés ! La liste est donc tout à fait partielle. Nous l’avons seulement classée par ordre alphabétique. Salut à tous nos amis lecteurs des dites villes petites ou grandes. A ceux de la France dite périphérique en particulier. Salut encore à nos lecteurs Américains (États-Unis) et Canadiens. Salut à tous les autres, bien-sûr. LFAR

Voici quelques-unes des villes d’où nous avons été lus hier, dimanche 14 avril. Ces villes ont été relevées à la volée en différents moments de la journée. Nous ne sommes pas restés scotchés en permanence sur notre logiciel de visualisation des connectés ! La liste est donc tout à fait partielle. Nous l’avons seulement classée par ordre alphabétique. Salut à tous nos amis lecteurs des dites villes petites ou grandes. A ceux de la France dite périphérique en particulier. Salut encore à nos lecteurs Américains (États-Unis) et Canadiens. Salut à tous les autres, bien-sûr. LFAR

Aix-en-Provence – Ajaccio – Anglet – Antibes – Asnières - Baume-les-Dames - Béziers - Boulogne-Billancourt - Brive-la-Gaillarde - Cagnes-sur-Mer - Carcassonne – Cavaillon – Corbie – Digne – Dijon – Foix - Fontainebleau - Gardanne – Grenoble – La Haye (Pays-Bas) – Limoges - Marseille - Mende - Montbéliard - Montigny les Bretonneux – Nancy - Nanterre - Neuilly-sur-Seine – Nice – Nîmes – Paris - Quincy. (États-Unis Massachusetts) – Rennes - Saguenay (Canada) - Saint-Cyprien - Saumur - Strasbourg – Toulouse – Tours - Vichy. Etc. ■

Aix-en-Provence – Ajaccio – Anglet – Antibes – Asnières - Baume-les-Dames - Béziers - Boulogne-Billancourt - Brive-la-Gaillarde - Cagnes-sur-Mer - Carcassonne – Cavaillon – Corbie – Digne – Dijon – Foix - Fontainebleau - Gardanne – Grenoble – La Haye (Pays-Bas) – Limoges - Marseille - Mende - Montbéliard - Montigny les Bretonneux – Nancy - Nanterre - Neuilly-sur-Seine – Nice – Nîmes – Paris - Quincy. (États-Unis Massachusetts) – Rennes - Saguenay (Canada) - Saint-Cyprien - Saumur - Strasbourg – Toulouse – Tours - Vichy. Etc. ■

Le fait est avéré : agissant comme une troupe bien formée, bien disciplinée et remarquablement efficace, les Sapeurs-pompiers de Paris ont courageusement, intelligemment et héroïquement agi.

Contre un ennemi puissant et terrible : le feu, ils ont mené une vraie bataille, comme de vrais soldats, obéissant aux bons ordres salutaires qui leur étaient donnés.

Et, cette bataille, ils l'ont gagnée : certes, le désastre est irrémédiable et « la forêt », charpente unique des XIIème et XIIème siècles est perdue à jamais. On pourra en refaire une, belle aussi, mais ces arbres, d'essences différentes et plantés pour beaucoup avant l'an mil, on n'en possède plus l'équivalent, de nos jours...

Dans l'immense affliction qui gagne tous les Français à cette heure, réjouissons-nous pourtant de l'acte magnifique de ces quatre cents soldats du feu : en agissant comme ils l'ont fait, en faisant reculer le feu vers l'arrière du bâtiment afin qu'il ne s'emparât point des deux tours ouest, les détruisant à coup sûr; et en rafraîchissant sans cesse l'ensemble des pierres de la cathédrale, ils ont tout simplement évité l'écroulement de l'édifice tout entier.

Car, il faut le savoir, les pierres « brûlent » aussi...

Au moins, dans le désastre final, nous pouvons être heureux que nos pompiers nous aient sauvé le corps du bâtiment...

Voici un court rappel de cette bataille de Notre-Dame, gagnée par nos Sapeurs-Pompiers de Paris, qui - certes - n'avaient pas besoin de ce titre pour s'attirer l'admiration de tous les Français mais qui viennent d'écrire, en cette sinistre soirée du lundi 15 avril 2019, une des plus belles pages de leur glorieuse Histoire... :

http://www.opex360.com/…/les-sapeurs-pompiers-de-paris-ont…/

Ce visuel a pour seul objet de marquer l'unité des articles du samedi et du dimanche, publiés à la suite ; articles surtout culturels, historiques, littéraires ou de société. On dirait, aujourd'hui, métapolitiques. Ce qui ne signifie pas qu’ils aient une moindre importance. LFAR |

En marche vers un peuple d'ilotes

Le Domaine royal de Dreux est la résidence officielle de l’héritier de la Maison Royale de France, le Prince Jean de France.

Le Domaine royal de Dreux est la résidence officielle de l’héritier de la Maison Royale de France, le Prince Jean de France. Durant les guerres civiles religieuses, la place de Dreux rejoint le camp des ligueurs catholiques s’opposant au roi Henri IV. En 1593, après trois ans de siège dirigé par Sully, la forteresse tombe. Près de deux siècles plus tard, en 1775, Louis XVI cède le comté de Dreux à son cousin le duc de Penthièvre. Après son décès en 1793, le château de Dreux est mis sous séquestre puis vendu aux enchères.

Dès la Restauration, la fille du duc de Penthièvre, la duchesse d’Orléans, rachète le domaine et entreprend la construction d’une chapelle, destinée aux sépultures des morts de sa famille. C’est son fils Louis-Philippe qui en achèvera les travaux en 1822. A son accession au pouvoir en 1830, il fait de la chapelle la nécropole de sa famille et de ses descendants. Des travaux d’agrandissement sont à nouveau entrepris, dans un style néo-gothique, et s’achèvent en 1844. Aujourd’hui, on peut y admirer une cinquantaine de tombeaux de la famille d’Orléans, regroupés autour de la sépulture royale.

Le parc de la chapelle royale comporte également un autre bâtiment, l’Evêché, destiné à accueillir le doyen des aumôniers desservant la chapelle. C’est dans ce lieu que sont organisées les réceptions pour la famille de France après les cérémonies célébrées à la chapelle.

Le parc de la chapelle royale comporte également un autre bâtiment, l’Evêché, destiné à accueillir le doyen des aumôniers desservant la chapelle. C’est dans ce lieu que sont organisées les réceptions pour la famille de France après les cérémonies célébrées à la chapelle.

Un autre bâtiment est accolé à l’Évêché. Il s’agit de la demeure privée du duc et de la duchesse de Vendôme et de leurs enfants. Cette demeure surplombe la ville de Dreux.

Monument central, le domaine royal de Dreux est aujourd’hui pleinement intégré dans la vie de la ville et de sa région. La présence du Prince permet une forte synergie avec les autorités, qui n’hésitent pas à l’associer aux grands événements de l’agenda de la ville et de sa région.

C’est ainsi que le Prince accueille régulièrement les personnalités en visite officielle pour leur faire découvrir la chapelle royale. Attaché à défendre la ville et le département, le Prince a ainsi pu appuyer la candidature de Dreux comme ville étape lors du tour de France 2018. Tout en étant aux côtés des institutions républicaines, la fonction princière manifeste ici toute son efficacité, au service du rayonnement du territoire où elle est enracinée.

C’est ainsi que le Prince accueille régulièrement les personnalités en visite officielle pour leur faire découvrir la chapelle royale. Attaché à défendre la ville et le département, le Prince a ainsi pu appuyer la candidature de Dreux comme ville étape lors du tour de France 2018. Tout en étant aux côtés des institutions républicaines, la fonction princière manifeste ici toute son efficacité, au service du rayonnement du territoire où elle est enracinée.

Enfin, la notion de patrimoine y est mise à l’honneur par la famille royale. Dans son versant culturel bien sûr, en faisant vivre et découvrir le domaine, notamment aux populations les moins sensibilisées à l’importance de notre Histoire commune. Mais du point de vue du patrimoine naturel également, puisque le Prince et la Princesse, sensibles au concept d’écologie intégrale, ont choisi d’éduquer leurs enfants au coeur d’une nature mise à l’honneur, avec notamment la présence d’un potager, et de poules qui font la joie des plus jeunes ! ■

Enfin, la notion de patrimoine y est mise à l’honneur par la famille royale. Dans son versant culturel bien sûr, en faisant vivre et découvrir le domaine, notamment aux populations les moins sensibilisées à l’importance de notre Histoire commune. Mais du point de vue du patrimoine naturel également, puisque le Prince et la Princesse, sensibles au concept d’écologie intégrale, ont choisi d’éduquer leurs enfants au coeur d’une nature mise à l’honneur, avec notamment la présence d’un potager, et de poules qui font la joie des plus jeunes ! ■

Par Pierre Builly

Le discours d’un Roi de Tom Hooper (2010)

Un scénario en or, équilibré entre le drame personnel et la situation historique. Des acteurs extrêmement bien choisis, sans outrances, sobres et exacts. Une période suffisamment proche de nous et suffisamment étrangère aux préoccupations d’aujourd’hui.

De là à mériter une pluie d'Oscars ? Tant que ça... ? Pour l'originalité de l'histoire et pour le contexte politique, assurément ; mais davantage ?

Pour qui est interrogatif, comme je le suis, sur la nature du Pouvoir, la charge épouvantable, imméritée, indésirée qui pèse sur ceux qui la reçoivent sans l'avoir revendiquée, qui la prennent comme une fatalité (voir Que la fête commence ou Marie-Antoinette) le film de Tom Hooper est une médiation superficielle, mais intelligente. George VI n'a pas davantage envie que son frère aîné Édouard VIII d'assumer la responsabilité qui lui incombe et dont il est comptable devant la Nation britannique à une des périodes les plus angoissantes de l'Histoire : en décembre 1936, date de son accession au Trône, les difficultés économiques nées de la Crise mondiale de 1929 sont bien loin d'être retombées et l'Europe toute entière commence à percevoir les soubresauts d'un volcan qui va la ravager.

Pour qui est interrogatif, comme je le suis, sur la nature du Pouvoir, la charge épouvantable, imméritée, indésirée qui pèse sur ceux qui la reçoivent sans l'avoir revendiquée, qui la prennent comme une fatalité (voir Que la fête commence ou Marie-Antoinette) le film de Tom Hooper est une médiation superficielle, mais intelligente. George VI n'a pas davantage envie que son frère aîné Édouard VIII d'assumer la responsabilité qui lui incombe et dont il est comptable devant la Nation britannique à une des périodes les plus angoissantes de l'Histoire : en décembre 1936, date de son accession au Trône, les difficultés économiques nées de la Crise mondiale de 1929 sont bien loin d'être retombées et l'Europe toute entière commence à percevoir les soubresauts d'un volcan qui va la ravager.

Le film de Tom Hooper mixe intelligemment le drame personnel et familial du duc d'York, affligé par un irrépressible bégaiement, et sa conjonction avec la montée des périls. Le point culminant en est évidemment le discours prononcé devant le Royaume tout entier recueilli, inquiet et grave lors du déclenchement de la Guerre, le 3 septembre 1939.

Le film de Tom Hooper mixe intelligemment le drame personnel et familial du duc d'York, affligé par un irrépressible bégaiement, et sa conjonction avec la montée des périls. Le point culminant en est évidemment le discours prononcé devant le Royaume tout entier recueilli, inquiet et grave lors du déclenchement de la Guerre, le 3 septembre 1939.

Discours d'une grande force, d'une grande hauteur de vues (rédigé par qui, au juste ? Le Premier ministre, Neville Chamberlain, sans doute), mais dont la dramaturgie est accentuée par l'incertitude qui pèse sur la difficulté pour le Roi de le prononcer ; images très émouvantes d'un peuple qui ne sait pas encore qu'il supportera tout seul, une longue année terrible, entre juin 40 et juin 41, le sort du monde civilisé et qui le fera impeccablement.

Discours d'une grande force, d'une grande hauteur de vues (rédigé par qui, au juste ? Le Premier ministre, Neville Chamberlain, sans doute), mais dont la dramaturgie est accentuée par l'incertitude qui pèse sur la difficulté pour le Roi de le prononcer ; images très émouvantes d'un peuple qui ne sait pas encore qu'il supportera tout seul, une longue année terrible, entre juin 40 et juin 41, le sort du monde civilisé et qui le fera impeccablement.

L'hommage rendu à la Grande-Bretagne est justifié et remarquable et j'ai bien du regret que notre bel aujourd'hui français ne cherche pas dans notre propre histoire d'aussi remarquables moments d'émotion et de fierté, au lieu de se perpétuellement scarifier et rouvrir les plaies, dans une course à la honte et à la culpabilité, réelle ou prétendue. Mais ceci est une autre histoire, comme disait le grand Kipling, Anglais exemplaire.

Donc les acteurs. Ils sont pour beaucoup dans le succès mérité du Discours d'un Roi ; j'avoue bien volontiers n'en connaître aucun, n'avoir jamais vu un de leurs films, et être admiratif devant leur tenue, là aussi toute britannique ; une mention spéciale pour Ève Best, incarnation physique à peu près parfaite de la diabolique Wallis Simpson ; je suis assez vieux pour avoir eu la tête farcie, pendant mes années de jeunesse, par les images du couple princier, duc et duchesse de Windsor, dont les hebdomadaires étaient emplis et qui étaient des figures hautement symboliques du Paris mondain qui n'était pas encore celui de la Jet-Set, mais celui d'une aristocratie décavée et pourrissante, bien élevée, morbide. Mais des bravos pour les deux acteurs principaux, Colin Firth, George VI aux capacités limitées, mais conscient de sa mission et Geoffrey Rush, l’orthophoniste fêlé qui se prend au jeu.

Donc les acteurs. Ils sont pour beaucoup dans le succès mérité du Discours d'un Roi ; j'avoue bien volontiers n'en connaître aucun, n'avoir jamais vu un de leurs films, et être admiratif devant leur tenue, là aussi toute britannique ; une mention spéciale pour Ève Best, incarnation physique à peu près parfaite de la diabolique Wallis Simpson ; je suis assez vieux pour avoir eu la tête farcie, pendant mes années de jeunesse, par les images du couple princier, duc et duchesse de Windsor, dont les hebdomadaires étaient emplis et qui étaient des figures hautement symboliques du Paris mondain qui n'était pas encore celui de la Jet-Set, mais celui d'une aristocratie décavée et pourrissante, bien élevée, morbide. Mais des bravos pour les deux acteurs principaux, Colin Firth, George VI aux capacités limitées, mais conscient de sa mission et Geoffrey Rush, l’orthophoniste fêlé qui se prend au jeu.

Le film serait un très bon film s'il était mieux filmé ; ça n'a manifestement pas été la préoccupation principale de Tom Hooper ; abus de gros plans, de travellings sans raisons d'être ; image jaunâtre comme celle du Fabuleux destin d'Amélie Poulain, jaune et verte, comme si l'hommage à la couleur sépia des anciennes photos était devenu le pertuis obligé pour nous faire prendre conscience du passage des années... ■

DVD autour de 10 €

Ce visuel a pour seul objet de marquer l'unité des articles du samedi et du dimanche, publiés à la suite ; articles surtout culturels, historiques, littéraires ou de société. On dirait, aujourd'hui, métapolitiques. Ce qui ne signifie pas qu’ils aient une moindre importance. LFAR |