Langue française • Demain, « celles et ceux » gravé dans la Constitution ?

Par Jérôme Serri

Il faut féliciter Jérôme Serri de cette exacte et remarquable tribune en défense de l'esprit de la langue française et qui tourne aussi en dérision les extravagances idéologiques de la caste dominante [Figarovox, 3.08]. Tentons, au moins, dans Lafautearousseau de ne pas succomber aux extravagances linguistiques, si nous sommes à peu près immunisés contre celles qui sont d'ordre idéologique. La langue d'abord ! LFAR

Lors de son audition, jeudi 20 juillet 2017, devant la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a apporté son soutien à la proposition de loi constitutionnelle qui vise à inscrire le principe d'égalité devant la loi sans distinction de sexe.

Lors de son audition, jeudi 20 juillet 2017, devant la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a apporté son soutien à la proposition de loi constitutionnelle qui vise à inscrire le principe d'égalité devant la loi sans distinction de sexe.

Cette proposition de loi constitutionnelle avait été déposée le 8 mars 2017, Journée internationale des droits de la femme, par des sénateurs et des sénatrices (Centristes, Les Républicains, Radicaux, Socialistes, Communistes) de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Ce texte pourrait être adopté à l'occasion d'une révision constitutionnelle plus large.

Dans l'unique article de cette proposition de loi, les signataires souhaitent modifier l'article 1er de la Constitution dont le premier alinéa est rédigé ainsi : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ». La deuxième phrase de cet alinéa deviendrait : « Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine, de race ou de religion.»

Les auteurs de cette proposition de loi expliquent que, s'agissant de l'égalité entre femmes et hommes, renvoyer au Préambule de la Constitution de 1946 (qui fait partie du bloc de constitutionnalité) ne suffit plus. Si ce Préambule qui dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » était, au lendemain de la guerre, une avancée très importante, il leur apparaît aujourd'hui, de par sa formulation, comme « un rattrapage de droits » qui, de ce fait, maintient présente dans notre Constitution le caractère second des droits accordés aux femmes. Cette formulation serait la trace du fait historique que l'égalité hommes/femmes hier n'allait pas de soi. D'où la nécessité de l'effacer en modifiant la Constitution. Se refuser à le faire serait accepter peu ou prou de rester prisonnier ou complice d'une idéologie sexiste qui, selon la terminologie de Simone de Beauvoir, fait de la femme le « deuxième sexe », le sexe inférieur. Ayant estimé que la formulation était « perfectible », nos auteurs entendent donc la parfaire.

Est-il sûr que la nouvelle rédaction soit plus pertinente que celle des constituants de 1958 ?

Vouloir écrire que la France est une République qui « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe...», c'est s'offusquer - à tort, on va le voir - de ce masculin pluriel et vouloir le dénoncer. Ne serait-il pas l'irréfutable preuve, pour les membres de la délégation aux droits des femmes signataires de la proposition de loi, que notre langue est misogyne, phallocrate et qu'elle alimente le machisme de notre société? D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a cessé durant toute la campagne présidentielle de nous montrer le droit chemin en se montrant l'irréprochable ami des femmes. Il a veillé avec une extrême « bienveillance » à ne jamais oublier d'associer sans distinction « toutes celles et tous ceux » dont il briguait « en même temps » les suffrages.

Or, que disons-nous quand nous disons « tous les citoyens » ? Que désigne ce masculin ? Si, parce qu'il est masculin, il désigne les seuls citoyens de sexe masculin, ajouter, comme le proposent les membres de cette délégation, « sans distinction de sexe » n'a aucun sens, chacun en conviendra (chacune et chacun en conviendront ?).

Depuis que Pierre Mauroy a mis en place le 29 février 1984 une commission de terminologie « chargée d'étudier la féminisation des titres et des fonctions et, d'une manière générale, le vocabulaire concernant les activités des femmes », nombre de nos politiques ne sont ni à une démagogie ni à un contresens près et pataugent dans des aberrations linguistiques. Que n'ont-ils fait l'effort de lire la déclaration de l'Académie Française du 14 juin 1984 que rédigèrent Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss : « On peut craindre que, ainsi définie, la tâche assignée à cette commission ne procède d'un contresens sur la notion de genre grammatical, et qu'elle ne débouche sur des propositions contraires à l'esprit de la langue. Il convient en effet de rappeler qu'en français comme dans les autres langues indo-européennes, aucun rapport d'équivalence n'existe entre le genre grammatical et le genre naturel. Le français connaît deux genres, traditionnellement dénommés « masculin » et « féminin ». Ces vocables hérités de l'ancienne grammaire sont impropres. Le seul moyen satisfaisant de définir les genres du français eu égard à leur fonctionnement réel consiste à les distinguer en genres respectivement marqué et non marqué ».

Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il confondu durant toute la campagne présidentielle le genre grammatical et le genre naturel ? Pourquoi ne l'a-t-on pas corrigé de ce tic démagogique en lui mettant sous les yeux la déclaration de Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss : « Le genre dit couramment «masculin », écrivent nos deux éminents académiciens, est le genre non marqué, qu'on peut appeler aussi extensif en ce sens qu'il a capacité à représenter à lui seul les éléments relevant de l'un et l'autre genre. Quand on dit « tous les hommes sont mortels », « cette ville compte 20 000 habitants », « tous les candidats ont été reçus à l'examen », etc., le genre non marqué désigne indifféremment des hommes ou des femmes. Son emploi signifie que, dans le cas considéré, l'opposition des sexes n'est pas pertinente et qu'on peut donc les confondre ».

Que feront nos parlementaires pour éviter l'aberration d'une proposition de loi qui vise à remédier au machisme imaginaire du groupe nominal « tous les citoyens » en ajoutant « sans distinction de sexe » ? Décideront-ils (et/ou elles) d'être, comme le fidèle Christophe Castaner, la voix de son maître et de revoir leur copie en proposant d'écrire : « Elle (la France) assure l'égalité devant la loi de toutes les citoyennes et tous les citoyens…» ? Chacun conviendra (chacune et chacun conviendront ?) qu'il n'est alors plus besoin d'ajouter « sans distinction de sexe ».

Au fait, de quel droit l'effigie de notre République, une et indivisible, est-elle une femme ? •

Jérôme Serri est collaborateur parlementaire, journaliste au magazine Lire. Il a publié Les Couleurs de la France avec Michel Pastoureau et Pascal Ory (éditions Hoëbeke) et Roland Barthes, le texte et l'image (éditions Paris Musées).

Maintenant que Claude Rich nous a quittés, Venantino Venantini demeure le dernier des Tontons flingueurs à ne pas avoir été flingué par la Camarde.

Maintenant que Claude Rich nous a quittés, Venantino Venantini demeure le dernier des Tontons flingueurs à ne pas avoir été flingué par la Camarde.

Vous éditez le Petit dictionnaire maurrassien de Stéphane Blanchonnet (sortie ironique le 14 juillet 2017). Que représente pour vous l’école d’Action française ?

Vous éditez le Petit dictionnaire maurrassien de Stéphane Blanchonnet (sortie ironique le 14 juillet 2017). Que représente pour vous l’école d’Action française ?

Lucidité de Lévi-Strauss, comme sur de nombreux autres problèmes, surpopulation, uniformisation culturelle planétaire etc.

Lucidité de Lévi-Strauss, comme sur de nombreux autres problèmes, surpopulation, uniformisation culturelle planétaire etc.

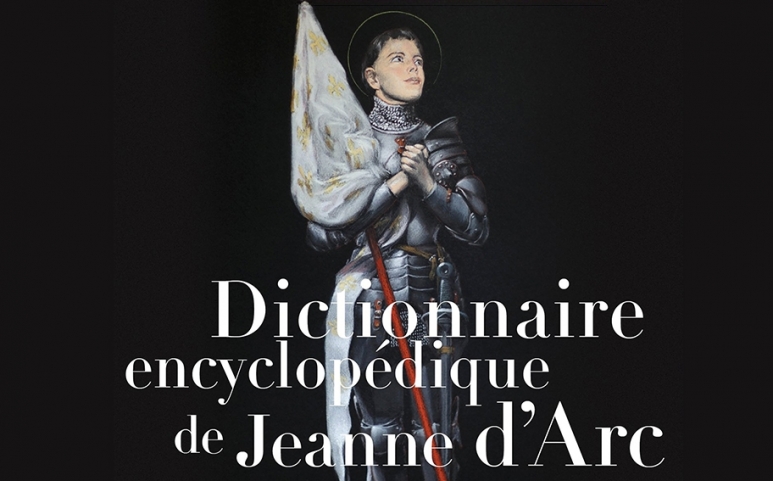

« J’ignore la conduite de la guerre », déclare-t-elle. Or, selon l’auteur de la Geste des nobles français, du 6 juillet 1429, dès son arrivée à Chinon, Jeanne décrit à Charles et à son conseil, « les manières de guerroyer des Anglais » avec une telle précision qu’ils en sont fort ébaudis. Elle déclare : « Par l’aide du ciel, je sais chevaucher et conduire une armée. » Comment l’expliquer, si ce n’est qu’elle jouit de l’assistance continuelle de son conseil divin, dont elle parle avec tant d’assurance, qui « lui avait mis dans l’esprit des clartés de tout ce qui regardait la guerre, et lui fournissait, au moment voulu, les suggestions utiles » ? Ce que nul chef chevronné n’a vu ni compris, elle s’en rend ainsi compte et le saisit sur-le-champ.

« J’ignore la conduite de la guerre », déclare-t-elle. Or, selon l’auteur de la Geste des nobles français, du 6 juillet 1429, dès son arrivée à Chinon, Jeanne décrit à Charles et à son conseil, « les manières de guerroyer des Anglais » avec une telle précision qu’ils en sont fort ébaudis. Elle déclare : « Par l’aide du ciel, je sais chevaucher et conduire une armée. » Comment l’expliquer, si ce n’est qu’elle jouit de l’assistance continuelle de son conseil divin, dont elle parle avec tant d’assurance, qui « lui avait mis dans l’esprit des clartés de tout ce qui regardait la guerre, et lui fournissait, au moment voulu, les suggestions utiles » ? Ce que nul chef chevronné n’a vu ni compris, elle s’en rend ainsi compte et le saisit sur-le-champ.

« De tous les êtres que j'ai connus, il est le seul qui m'ait donné l'impression de vraiment écouter l'autre. Il écoutait les princes comme les enfants, avec une préférence pour les simples, et même (chose singulière, et que je n'ai vue qu'à lui) pour les bavards, les fâcheux, les « raseurs », qu'il trouvait très instructifs. Il les écoutait avec un air de grand seigneur distrait.

« De tous les êtres que j'ai connus, il est le seul qui m'ait donné l'impression de vraiment écouter l'autre. Il écoutait les princes comme les enfants, avec une préférence pour les simples, et même (chose singulière, et que je n'ai vue qu'à lui) pour les bavards, les fâcheux, les « raseurs », qu'il trouvait très instructifs. Il les écoutait avec un air de grand seigneur distrait.

Le nouveau film de Christopher Nolan, Dunkerque, bat des records de fréquentation aux Etats-Unis.

Le nouveau film de Christopher Nolan, Dunkerque, bat des records de fréquentation aux Etats-Unis.

Il y a des hommes si robustes et imposants qu'on en vient à croire que rien ne peut les arracher à l'existence. Les années passent et leur vigueur demeure, même si on sait bien qu'ils sont comme nous de simples mortels. Quand la faucheuse passe, on peine à y croire. C'est probablement le sentiment qu'inspire au plus grand nombre le décès de Max Gallo. Historien, écrivain, homme politique, il en était venu à jouer un rôle bien particulier dans la vie publique française : il était de ceux qui rendent l'histoire au commun des mortels. Ce dernier ne demande qu'à se passionner pour elle, pour peu qu'elle ne soit pas confisquée par des spécialistes qui transforment les débats propres à leur discipline en discussions ésotériques, qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'amour du passé. À travers le roman historique, Max Gallo cultivait le vieil art de l'histoire populaire.

Il y a des hommes si robustes et imposants qu'on en vient à croire que rien ne peut les arracher à l'existence. Les années passent et leur vigueur demeure, même si on sait bien qu'ils sont comme nous de simples mortels. Quand la faucheuse passe, on peine à y croire. C'est probablement le sentiment qu'inspire au plus grand nombre le décès de Max Gallo. Historien, écrivain, homme politique, il en était venu à jouer un rôle bien particulier dans la vie publique française : il était de ceux qui rendent l'histoire au commun des mortels. Ce dernier ne demande qu'à se passionner pour elle, pour peu qu'elle ne soit pas confisquée par des spécialistes qui transforment les débats propres à leur discipline en discussions ésotériques, qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'amour du passé. À travers le roman historique, Max Gallo cultivait le vieil art de l'histoire populaire.

Ce réquisitoire implacable contre le saccage du territoire rejoint la dénonciation

Ce réquisitoire implacable contre le saccage du territoire rejoint la dénonciation