IDÉES • GUERRE CULTURELLE, FAUT-IL DIABOLISER LA NOUVELLE DROITE ?

Alain de Benoist

Entretien avec Édouard Chanot journaliste chez Sputnik

Publié dans Le bien commun* - N° 4 - février 2019

Les lecteurs de Lafautearousseau liront, commenteront.

Édouard Chanot est journaliste chez Sputnik. Il a mené l’enquête sur les idées de la Nouvelle Droite dans un reportage remarquable. Jeune journaliste, passionné de philosophie politique, il a accepté de répondre au Bien Commun pour expliquer sa démarche. Un reportage intitulé : Guerre culturelle, Faut-il diaboliser la nouvelle droite ? Fidèle à la tradition d'Action française, Le Bien Commun discute avec toutes les intelligences.

Édouard Chanot est journaliste chez Sputnik. Il a mené l’enquête sur les idées de la Nouvelle Droite dans un reportage remarquable. Jeune journaliste, passionné de philosophie politique, il a accepté de répondre au Bien Commun pour expliquer sa démarche. Un reportage intitulé : Guerre culturelle, Faut-il diaboliser la nouvelle droite ? Fidèle à la tradition d'Action française, Le Bien Commun discute avec toutes les intelligences.

Alors que la nouvelle droite a ébranlé le débat intellectuel français, il y a maintenant quelques décennies, pourquoi leur avoir consacré un reportage ?

Alors que la nouvelle droite a ébranlé le débat intellectuel français, il y a maintenant quelques décennies, pourquoi leur avoir consacré un reportage ?

La renaissance d'un mouvement, où tout du moins son retour, est en soi un phénomène assez rare et remarquable. La Nouvelle Droite ébranle de nouveau le débat, ne serait-ce que par les inimitiés qu’elle s’attire. Tout cela peut sembler marginal bien sûr – les intellectuels accompagnent ou expriment les bouleversements davantage qu’ils ne les provoquent… Mais quand même, quelquefois tiennent-ils des propos prémonitoires. Alors dans notre pays qui affectionne les polémiques et traverse une crise du sens, les intellos ont leur mot à dire et l’on ne perd jamais son temps à lire ceux de la nouvelle droite.

En fait, trop de contre-vérités, mêlant diabolisations calomnieuses et ignorances délibérées, circulent sur celle-ci. La palme revenant à Raphaël Glucksmann (Photo) , qui fit d’Alain de Benoist le père du poutinisme… Il est évidemment possible de critiquer la ND, mais dans ce cas faisons-le sans moralisme. Le philosophe Léo Strauss pensait en premier lieu nécessaire, pour saisir un penseur, de le comprendre tel qu'il se comprenait lui-même. Je suis journaliste, et non inquisiteur, j'ai tâché de faire de même. Il fallait traiter les Neo-droitiers honnêtement. J’espère y être parvenu.

En fait, trop de contre-vérités, mêlant diabolisations calomnieuses et ignorances délibérées, circulent sur celle-ci. La palme revenant à Raphaël Glucksmann (Photo) , qui fit d’Alain de Benoist le père du poutinisme… Il est évidemment possible de critiquer la ND, mais dans ce cas faisons-le sans moralisme. Le philosophe Léo Strauss pensait en premier lieu nécessaire, pour saisir un penseur, de le comprendre tel qu'il se comprenait lui-même. Je suis journaliste, et non inquisiteur, j'ai tâché de faire de même. Il fallait traiter les Neo-droitiers honnêtement. J’espère y être parvenu.

La pensée de la nouvelle droite put paraître hégémonique dans son camp lors de son apparition. En un temps d’hégémonie politique de la gauche ces questions étaient elles intéressantes d’un point de vue journalistique ?

La ND était, me semble-t-il, plus avant-gardiste qu’elle n’était hégémonique à ses débuts. Elle a cherché à ouvrir des pistes à une droite dominante au début du siècle dernier, mais a été peu à peu brisée par ses défaites successives. Ses inspirations très nietzschéennes, son européisme, son néopaganisme, qui peuvent paraître étranges, exprimaient aussi l'air du temps New Age et la révolution

sexuelle. Bien qu’elle prît le contre-pied du libéralisme conquérant à droite, elle a épousé son époque plus aisément que d'autres, qui rechignaient à abandonner des combats perdus.

Aujourd’hui, l’hégémonie de la gauche est déjà fissurée – d’ailleurs, il me semble plus juste de qualifier de libérale libertaire la doxa hégémonique, ce qui revient à relativiser qu’elle soit purement de gauche. Dès lors, l’intérêt actuel de la ND devient plus évident : ses idées centrales remettent justement en cause cette doxa.

Il me semble aussi que la droite, au sens le plus large, a remporté trois grandes victoires conceptuelles et sémantiques depuis une décennie : d’abord, le concept d’identité, ensuite celui de grand remplacement et, plus récemment, celui de désignation de l’ennemi, à la suite des attaques dhihadistes. Deux des trois sont le fait de la ND et l’autre, vous le savez bien sûr, provient de Renaud Camus. Car c'est le GRECE qui a lancé le concept d’identité dans les années 70, et c’est Julien Freund et Alain de Benoist qui ont rendu Carl Schmitt et sa désignation de l’ennemi accessibles en France. On la retrouve désormais dans les essais de Zemmour ou de Buisson (Photo), pourtant étrangers au courant révolutionnaire conservateur germanique dont la ND est l’héritière.

Il me semble aussi que la droite, au sens le plus large, a remporté trois grandes victoires conceptuelles et sémantiques depuis une décennie : d’abord, le concept d’identité, ensuite celui de grand remplacement et, plus récemment, celui de désignation de l’ennemi, à la suite des attaques dhihadistes. Deux des trois sont le fait de la ND et l’autre, vous le savez bien sûr, provient de Renaud Camus. Car c'est le GRECE qui a lancé le concept d’identité dans les années 70, et c’est Julien Freund et Alain de Benoist qui ont rendu Carl Schmitt et sa désignation de l’ennemi accessibles en France. On la retrouve désormais dans les essais de Zemmour ou de Buisson (Photo), pourtant étrangers au courant révolutionnaire conservateur germanique dont la ND est l’héritière.

Vous faites intervenir Charles Gave en réponse aux arguments d’Alain de Benoist. La réponse libérale à ces arguments est de plus en plus minoritaire L’école libérale française est-elle encore partie prenante du débat intellectuel ?

Grand paradoxe en effet : Charles Gave est une figure d’un libéralisme théoriquement pur et dur, classique et orthodoxe, mais libéralisme néanmoins minoritaire parmi les libéraux de nos jours. L’école libérale française est numériquement faible, sur le déclin, même si des personnalités comme Agnès Verdier-Molinié ou cet enfant gâté de Gaspard Koenig ont leurs ronds de serviette aux bonnes enseignes médiatiques. Mais au fond peu importe : le libéralisme ne s’impose pas en France par les intellectuels et le débat public hexagonal, il l’a perdu depuis belle lurette. A quoi bon débattre là, quand la classe dirigeante se forme dans les business schools et lit The Economist, avant de rejoindre les firmes américaines ou les institutions supranationales ? Tout cela est bien plus efficace pour modifier ouvertement les moeurs et les esprits des Français.

On a souvent reproché à la nouvelle droite de cacher une critique racialiste derrière la dénonciation de l’idéologie du même. Cette critique vous semble-t-elle fondée ?

Vous me contraignez là à un procès d’intention ! Cela étant dit, le discours caché de la ND est inconcevable : par définition, comme tous les -ismes, le racialisme circonscrit une cause première et unique de l'histoire humaine, en l’occurrence la race. Or, il suffit de lire les revues de la ND pour se rendre compte de son sens extrême des pluralités. Ses intérêts et ses perspectives sont innombrables.

Bien sûr, Alain de Benoist évoque le métissage dans cette idéologie du même. Mais cela fait quand même trois décennies qu’il se préoccupe bien peu des questions ethniques, même si l'on trouve une petite page sur les avancées génétiques dans Eléments. Je crois Alain de Benoist très honnête quand il critique l’ethnocentrisme,

et il a eu une influence considérable à cet égard, en éloignant les efforts des intellos de la droite radicale vers d’autres problématiques, plus économiques ou philosophiques.

Indéniablement, un basculement s’est opéré dans les années 80 au sein de la mouvance, entre le racialisme (porté vers la hiérarchisation) et l'ethno-différentialisme, conséquence d’une lecture de Claude Levi-Strauss (Photo). Il n’y a donc rien de caché, et Jean-Yves Camus l’explique très bien dans le reportage [références ci-dessous ndlr], je vous laisserai donc l’écouter !

Indéniablement, un basculement s’est opéré dans les années 80 au sein de la mouvance, entre le racialisme (porté vers la hiérarchisation) et l'ethno-différentialisme, conséquence d’une lecture de Claude Levi-Strauss (Photo). Il n’y a donc rien de caché, et Jean-Yves Camus l’explique très bien dans le reportage [références ci-dessous ndlr], je vous laisserai donc l’écouter !

Cela dit, je parierais que les questions ethniques reviendront peu à peu, sous la contrainte des circonstances. Certains le font déjà sur internet, en général avec maladresse, mais il est à la fois possible et souhaitable de traiter la question sérieusement. Peut-être les revues de la ND seront-elles en mesure de le faire et de montrer l’exemple… sans oublier ce qu’écrivait Spengler : « qui parle trop de race n’en a plus »

Propos recueillis par Charles du Geai.

Reportage à retrouver sur

https://fr.sputniknews.com

Découvrir Le Bien commun, le nouveau journal de l'Action Française - S'abonner - Cliquez !

En fait, contrairement à l’ethnie des Afars, celle des Issas voulait se « libérer » de la tutelle française et cette prise en otage d’un bus scolaire entre dans le cadre de leur lutte pour l’indépendance, qui fut proclamée moins d’un an et demi plus tard, le 28 juin 1977… Comme quoi la violence paye !

En fait, contrairement à l’ethnie des Afars, celle des Issas voulait se « libérer » de la tutelle française et cette prise en otage d’un bus scolaire entre dans le cadre de leur lutte pour l’indépendance, qui fut proclamée moins d’un an et demi plus tard, le 28 juin 1977… Comme quoi la violence paye ! Ce docu-fiction oppose ainsi la pusillanimité politique et diplomatique du pouvoir central, qui croit tout savoir mieux que les autres et veut tout diriger… de loin…,

Ce docu-fiction oppose ainsi la pusillanimité politique et diplomatique du pouvoir central, qui croit tout savoir mieux que les autres et veut tout diriger… de loin…,

On ne saurait dire assez à quel point un telle perspective est mortifère, en plus d’être philosophiquement glaçante. C’est l’instinct de vie de l’humanité qu’on entend ainsi étouffer, et l’élan qui pousse les hommes et les femmes, d’une génération à l’autre, à se reproduire pour la suite du monde. On aura compris que les hommes et les femmes ne devraient plus voir dans leurs enfants la suite de leur lignée – un tel principe serait probablement tribal, archaïque, et pourquoi pas, réactionnaire – mais plutôt s’inscrire à un pool collectif d’adoption mondialisé. On aurait envie de répondre que si l’adoption est une grâce et un acte d’une générosité inouïe, elle ne saurait, à l’échelle d’une civilisation non plus que pour la plupart des hommes et des femmes, se substituer à ce qu’on appellera pudiquement la manière traditionnelle d’avoir des enfants.

On ne saurait dire assez à quel point un telle perspective est mortifère, en plus d’être philosophiquement glaçante. C’est l’instinct de vie de l’humanité qu’on entend ainsi étouffer, et l’élan qui pousse les hommes et les femmes, d’une génération à l’autre, à se reproduire pour la suite du monde. On aura compris que les hommes et les femmes ne devraient plus voir dans leurs enfants la suite de leur lignée – un tel principe serait probablement tribal, archaïque, et pourquoi pas, réactionnaire – mais plutôt s’inscrire à un pool collectif d’adoption mondialisé. On aurait envie de répondre que si l’adoption est une grâce et un acte d’une générosité inouïe, elle ne saurait, à l’échelle d’une civilisation non plus que pour la plupart des hommes et des femmes, se substituer à ce qu’on appellera pudiquement la manière traditionnelle d’avoir des enfants.  Lorsque la journaliste de L’Obs lui demande si c’est la France qui doit faire le plus d’efforts, il répond : « je précise que je ne vise pas les pays les plus pauvres, qui font plus d’enfants que les autres. Au contraire. Les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant. Par ailleurs, limiter nos naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes ». La dernière phrase est ahurissante mais est révélatrice de la tentation nihiliste d’un certain écologisme, qui carbure à l’aversion pour l’Occident et fantasme sur sa disparition.

Lorsque la journaliste de L’Obs lui demande si c’est la France qui doit faire le plus d’efforts, il répond : « je précise que je ne vise pas les pays les plus pauvres, qui font plus d’enfants que les autres. Au contraire. Les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant. Par ailleurs, limiter nos naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes ». La dernière phrase est ahurissante mais est révélatrice de la tentation nihiliste d’un certain écologisme, qui carbure à l’aversion pour l’Occident et fantasme sur sa disparition.

Cet apologue tragique et néanmoins cocasse nous a rappelé telle ou telle des conférences de Gustave Thibon. Il y expliquait : « On dit que la nature est maternelle. Bon. C'est entendu. Mais on oublie de dire qu'elle l'est pour tout le monde. Elle l'est pour la poule quand elle lui donne à manger des vermisseaux. (Beaucoup moins pour ces derniers). Mais elle l'est aussi pour le renard en créant des poules inoffensives qui feront sa pâture.». La vérité est que la nature est alternativement maternelle et cruelle. Les saints ont bien pu rêver d'un âge et d'un lieu où cette dualité serait abolie, où l'agneau dormirait paisiblement entre les pattes du loup et où la gazelle affectueuse lècherait la crinière d'un lion attendri, ces temps ne sont pas advenus. La dualité nature maternelle / nature cruelle semble bien la réalité existentielle et ontologique de ce bas-monde. Les Chrétiens attribuent cela à la chute et espèrent en un royaume qui n’est pas de ce monde…

Cet apologue tragique et néanmoins cocasse nous a rappelé telle ou telle des conférences de Gustave Thibon. Il y expliquait : « On dit que la nature est maternelle. Bon. C'est entendu. Mais on oublie de dire qu'elle l'est pour tout le monde. Elle l'est pour la poule quand elle lui donne à manger des vermisseaux. (Beaucoup moins pour ces derniers). Mais elle l'est aussi pour le renard en créant des poules inoffensives qui feront sa pâture.». La vérité est que la nature est alternativement maternelle et cruelle. Les saints ont bien pu rêver d'un âge et d'un lieu où cette dualité serait abolie, où l'agneau dormirait paisiblement entre les pattes du loup et où la gazelle affectueuse lècherait la crinière d'un lion attendri, ces temps ne sont pas advenus. La dualité nature maternelle / nature cruelle semble bien la réalité existentielle et ontologique de ce bas-monde. Les Chrétiens attribuent cela à la chute et espèrent en un royaume qui n’est pas de ce monde… Il en est certainement largement de même de nos ancêtres les hommes. L'homme est omnivore, chasseur-cueilleur, dès le paléolithique. Nous le sommes encore 3 ou 400 000 ans ayant passé. Ce serait une révolution, une rupture anthropologique aussi destructrice que la négation des sexes, que de tenter, sans-doute en vain, de faire de l'homme un herbivore. Les végans et les antispécistes ne sont pas de doux illuminés qu'il faudrait prendre à la légère. Dans des sociétés ouvertes aux pires extravagances destinées à les atomiser, ce sont des individus dangereux.

Il en est certainement largement de même de nos ancêtres les hommes. L'homme est omnivore, chasseur-cueilleur, dès le paléolithique. Nous le sommes encore 3 ou 400 000 ans ayant passé. Ce serait une révolution, une rupture anthropologique aussi destructrice que la négation des sexes, que de tenter, sans-doute en vain, de faire de l'homme un herbivore. Les végans et les antispécistes ne sont pas de doux illuminés qu'il faudrait prendre à la légère. Dans des sociétés ouvertes aux pires extravagances destinées à les atomiser, ce sont des individus dangereux.

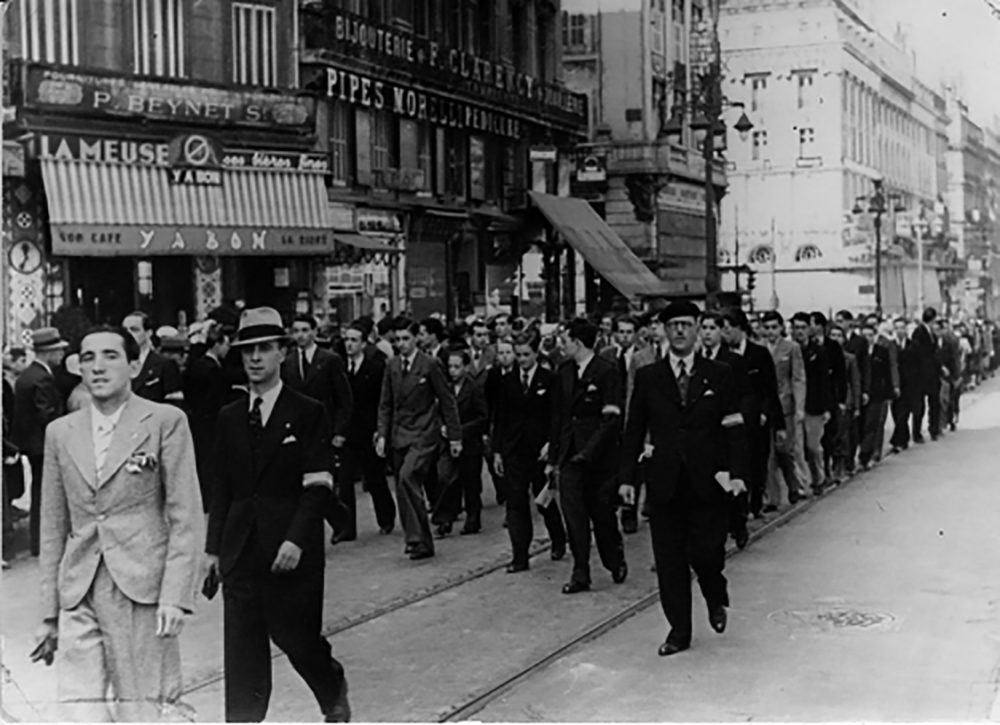

L'un des participants à la conférence-débat avec André Bercoff du 21 janvier dernier à Marseille, lui-même Camelot du Roi*, nous a remis la photographie en en-tête. Il s'agit d'un défilé d'Action Française d'avant-guerre (seconde moitié des années 1930). C'est un document d'archive. Il est bon que nous gardions nos traditions, que nous nous souvenions de quelle histoire nous sommes les héritiers et les continuateurs ; et que les jeunes qui nous rejoignent le sachent eux aussi !

L'un des participants à la conférence-débat avec André Bercoff du 21 janvier dernier à Marseille, lui-même Camelot du Roi*, nous a remis la photographie en en-tête. Il s'agit d'un défilé d'Action Française d'avant-guerre (seconde moitié des années 1930). C'est un document d'archive. Il est bon que nous gardions nos traditions, que nous nous souvenions de quelle histoire nous sommes les héritiers et les continuateurs ; et que les jeunes qui nous rejoignent le sachent eux aussi !  Les Camelots du Roi défilent en tête sur la célébrissime Canebière non encore envahie et défigurée par l'Afrique. Les premiers sont venus avec leur bicyclette. Si l'on y regarde de plus près, on remarque que tous portent à la boutonnière de leur veston l'insigne des Camelots du Roi. Celui-là même que, pour certains d'entre nous, nous portons aussi aujourd'hui encore et que nous remettons au fil du temps à des jeunes qui ont fait la preuve de leur engagement à l'Action Française, de leur disponibilité, et de cette libre discipline que nous acceptons tous comme condition d'efficacité.

Les Camelots du Roi défilent en tête sur la célébrissime Canebière non encore envahie et défigurée par l'Afrique. Les premiers sont venus avec leur bicyclette. Si l'on y regarde de plus près, on remarque que tous portent à la boutonnière de leur veston l'insigne des Camelots du Roi. Celui-là même que, pour certains d'entre nous, nous portons aussi aujourd'hui encore et que nous remettons au fil du temps à des jeunes qui ont fait la preuve de leur engagement à l'Action Française, de leur disponibilité, et de cette libre discipline que nous acceptons tous comme condition d'efficacité.

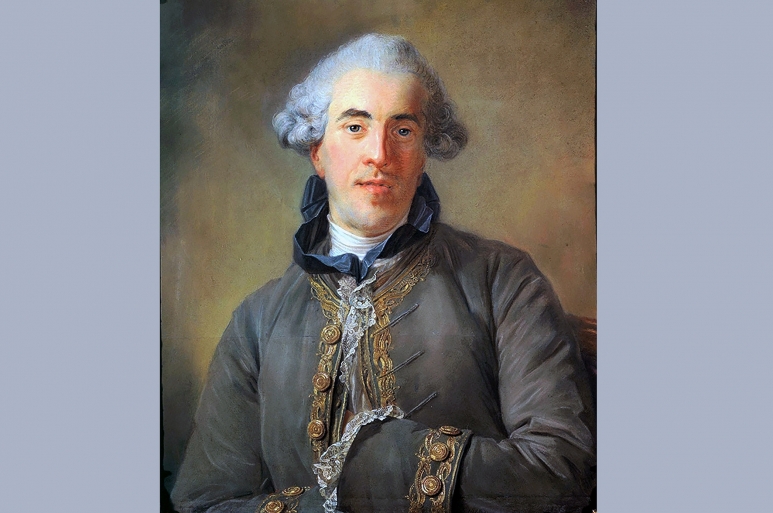

Le film reprend avec une grande fidélité les péripéties dignes d'un roman feuilleton de la vie de Pierre Caron de Beaumarchais entre 1773 et 1780, marquées par le succès des deux pièces qui l'ont immortalisé (Le barbier de Séville et Le mariage de Figaro) et donc ses démêlés avec les Parlements et les financiers (il était néanmoins lui-même à la tête d'une fortune considérable), mais aussi par ses activités d'agent secret au service de la Couronne, son action en faveur des Insurgents d'Amérique et par la faveur des Rois, Louis XV puis Louis XVI, agacés devant un esprit aussi rétif mais admiratifs de son énergie et de son inventivité. Je m'étonne et me réjouis qu'un récit historique qui exige un minimum de connaissances sur cette période complexe des dernières années d'Ancien Régime ait pu remporter un grand succès public, mais je ne suis pas certain que tout le monde ait bien compris la subtilité de plusieurs passages.

Le film reprend avec une grande fidélité les péripéties dignes d'un roman feuilleton de la vie de Pierre Caron de Beaumarchais entre 1773 et 1780, marquées par le succès des deux pièces qui l'ont immortalisé (Le barbier de Séville et Le mariage de Figaro) et donc ses démêlés avec les Parlements et les financiers (il était néanmoins lui-même à la tête d'une fortune considérable), mais aussi par ses activités d'agent secret au service de la Couronne, son action en faveur des Insurgents d'Amérique et par la faveur des Rois, Louis XV puis Louis XVI, agacés devant un esprit aussi rétif mais admiratifs de son énergie et de son inventivité. Je m'étonne et me réjouis qu'un récit historique qui exige un minimum de connaissances sur cette période complexe des dernières années d'Ancien Régime ait pu remporter un grand succès public, mais je ne suis pas certain que tout le monde ait bien compris la subtilité de plusieurs passages.  Et mention spéciale pour le choix des demoiselles : Claire Nebout prête sa beauté androgyne au Chevalier d'Éon (on ne saurait faire meilleur choix), Isabelle Carré, Florence Thomassin sont de ravissantes soubrettes de théâtre, Sandrine Kiberlain interprète la troisième (et dernière) épouse de l'auteur avec le grand talent qu'on lui connaît.

Et mention spéciale pour le choix des demoiselles : Claire Nebout prête sa beauté androgyne au Chevalier d'Éon (on ne saurait faire meilleur choix), Isabelle Carré, Florence Thomassin sont de ravissantes soubrettes de théâtre, Sandrine Kiberlain interprète la troisième (et dernière) épouse de l'auteur avec le grand talent qu'on lui connaît.

Chantons (donc) sous la pluie et éblouissons nous de ces danses, de ces claquettes et de ces cascades qui n'ont rien à envier aux effets spéciaux de notre époque.

Chantons (donc) sous la pluie et éblouissons nous de ces danses, de ces claquettes et de ces cascades qui n'ont rien à envier aux effets spéciaux de notre époque.

Voici le collier de l’Ordre du Saint-Esprit ayant été remis au futur Roi Louis-Philippe (alors Duc de Chartres), par le Roi Louis XVI en 1788 et que porta le même Louis-Philippe, alors Duc d’Orléans, lors du sacre de Charles X. Transmis à l’aîné des descendants de Louis-Philippe, il fut la propriété de Monseigneur le Comte de Paris (Henri VI de France) qui le prêta au clergé de Reims pour être exposé au palais du Tau.

Voici le collier de l’Ordre du Saint-Esprit ayant été remis au futur Roi Louis-Philippe (alors Duc de Chartres), par le Roi Louis XVI en 1788 et que porta le même Louis-Philippe, alors Duc d’Orléans, lors du sacre de Charles X. Transmis à l’aîné des descendants de Louis-Philippe, il fut la propriété de Monseigneur le Comte de Paris (Henri VI de France) qui le prêta au clergé de Reims pour être exposé au palais du Tau.

Il y a, d'ailleurs, dans Allemagne année zéro tout un discours sur le retournement des valeurs induit par le conflit : les chefs de famille sont des parasites inutiles, malades ou confinés dans leur maison et la nostalgie de ce qu'ils ont été ; les jeunes filles sont contraintes d'émoustiller les occupants alliés dans les dancings pour gagner quelques cigarettes, les bons soldats, qui se sont battus jusqu'au bout pour leur pays sont obligés de se terrer en craignant d'être arrêtés par la police...

Il y a, d'ailleurs, dans Allemagne année zéro tout un discours sur le retournement des valeurs induit par le conflit : les chefs de famille sont des parasites inutiles, malades ou confinés dans leur maison et la nostalgie de ce qu'ils ont été ; les jeunes filles sont contraintes d'émoustiller les occupants alliés dans les dancings pour gagner quelques cigarettes, les bons soldats, qui se sont battus jusqu'au bout pour leur pays sont obligés de se terrer en craignant d'être arrêtés par la police... Et lorsque Edmund, ayant finalement accompli ce que ces adultes/références avaient commandé, et devant la perception de son crime se rend compte de l'horreur et veut retrouver son âge, il est, presque symboliquement, exclu de la bande des gamins avec qui il voudrait jouer au football.

Et lorsque Edmund, ayant finalement accompli ce que ces adultes/références avaient commandé, et devant la perception de son crime se rend compte de l'horreur et veut retrouver son âge, il est, presque symboliquement, exclu de la bande des gamins avec qui il voudrait jouer au football. Roberto Rossellini filme précisément l'éclatement d'un monde dans les longues séquences sur Berlin dévasté. Voilà ce qu'il a écrit : La ville était déserte, le gris du ciel coulait dans les rues et, à hauteur d'homme, on dominait les toits du regard ; pour retrouver les rues sous les décombres, on avait déblayé et entassé les gravats ; dans les fêlures de l'asphalte, l'herbe commençait à pousser ; le silence régnait, chaque bruit en était le contrepoint et le soulignait davantage ; un mur solide au travers duquel il fallait passer était constituer par l'odeur douceâtre de matières organiques corrompues ; on flottait sur Berlin. Peut-on mieux décrire à la fois la forme des images et le fond du film ?

Roberto Rossellini filme précisément l'éclatement d'un monde dans les longues séquences sur Berlin dévasté. Voilà ce qu'il a écrit : La ville était déserte, le gris du ciel coulait dans les rues et, à hauteur d'homme, on dominait les toits du regard ; pour retrouver les rues sous les décombres, on avait déblayé et entassé les gravats ; dans les fêlures de l'asphalte, l'herbe commençait à pousser ; le silence régnait, chaque bruit en était le contrepoint et le soulignait davantage ; un mur solide au travers duquel il fallait passer était constituer par l'odeur douceâtre de matières organiques corrompues ; on flottait sur Berlin. Peut-on mieux décrire à la fois la forme des images et le fond du film ?

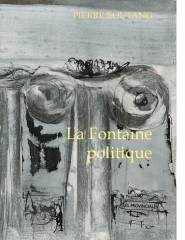

Des articles, à la fin des années quarante, sur celui que Sainte-Beuve appelait « notre Homère », salués à ce point par Maurras, alors prisonnier, que celui-ci lui demande de les récrire en vue d'un livre - la lettre de 1950 du prisonnier de Clairvaux servira de préface à ce La Fontaine politique qui ne sortira qu'en 1981, avant un autre livre, moins épais, La Fontaine. Les « Fables » ou la langue des dieux, en 1995 : Boutang et La Fontaine ne se sont jamais quittés.

Des articles, à la fin des années quarante, sur celui que Sainte-Beuve appelait « notre Homère », salués à ce point par Maurras, alors prisonnier, que celui-ci lui demande de les récrire en vue d'un livre - la lettre de 1950 du prisonnier de Clairvaux servira de préface à ce La Fontaine politique qui ne sortira qu'en 1981, avant un autre livre, moins épais, La Fontaine. Les « Fables » ou la langue des dieux, en 1995 : Boutang et La Fontaine ne se sont jamais quittés. Avec La Fontaine politique, nous entrons dans un registre, encore jamais étudié avant Boutang, celui de la jonction de la poésie et de la politique à partir de La Fontaine - qui n'est pas l'étude biographique des rapports de La Fontaine avec le pouvoir royal. Le premier enseignement, des multiples que contient l'ouvrage, est que restauration du politique et restauration du langage vont de pair, puisque le langage assure le lien entre les membres d'une communauté : « Comme au spirituel pur, celui de la transcendance, la charité commande tout ainsi au spirituel politique, le juste parler, la parole vivante sont toute la morale et le corps même des autres biens. » Il existe donc bien un spirituel politique, fondant le juste sens d'un politique d'abord que les fables illustrent à leur manière, essentielle. Car la restauration de l'intégrité de la langue, en cela véritable restauration nationale, est le préalable de la restauration politique à la condition, toutefois, de reposer sur la langue des dieux que parlent les Fables, depuis toujours, et non cette langue des hommes, qui est celle, post-cartésienne, de l'ère démocratique. Langue des dieux qu'ils parlent, suprême paradoxe de l'analogie, à travers des animaux qui livrent, dans les fables, pour l'homme, le secret de ces universaux fantastiques, de ces genere fantastici, ces « "généralités" sans abstraction », qui sont l'expression d'un universel analogique pré-rationnel. Sont-ce eux que l'enfant expérimente dans son besoin de nommer, cette connaissance préscientifique des formes ou des essences ? Au contraire, moderne, Descartes l'est, ou plutôt la modernité est cartésienne, en tant qu'il est le premier à tourner le dos à l'homme et à l'histoire par « sa réduction de l'homme, (et de l'histoire par là même annulée) au discours de "l'âge de l'homme': » Et Boutang d'ajouter : « Descartes abandonne tout le territoire de l'imagination à la machine, et avec l'imagination le monde effectivement réel de la vie ».

Avec La Fontaine politique, nous entrons dans un registre, encore jamais étudié avant Boutang, celui de la jonction de la poésie et de la politique à partir de La Fontaine - qui n'est pas l'étude biographique des rapports de La Fontaine avec le pouvoir royal. Le premier enseignement, des multiples que contient l'ouvrage, est que restauration du politique et restauration du langage vont de pair, puisque le langage assure le lien entre les membres d'une communauté : « Comme au spirituel pur, celui de la transcendance, la charité commande tout ainsi au spirituel politique, le juste parler, la parole vivante sont toute la morale et le corps même des autres biens. » Il existe donc bien un spirituel politique, fondant le juste sens d'un politique d'abord que les fables illustrent à leur manière, essentielle. Car la restauration de l'intégrité de la langue, en cela véritable restauration nationale, est le préalable de la restauration politique à la condition, toutefois, de reposer sur la langue des dieux que parlent les Fables, depuis toujours, et non cette langue des hommes, qui est celle, post-cartésienne, de l'ère démocratique. Langue des dieux qu'ils parlent, suprême paradoxe de l'analogie, à travers des animaux qui livrent, dans les fables, pour l'homme, le secret de ces universaux fantastiques, de ces genere fantastici, ces « "généralités" sans abstraction », qui sont l'expression d'un universel analogique pré-rationnel. Sont-ce eux que l'enfant expérimente dans son besoin de nommer, cette connaissance préscientifique des formes ou des essences ? Au contraire, moderne, Descartes l'est, ou plutôt la modernité est cartésienne, en tant qu'il est le premier à tourner le dos à l'homme et à l'histoire par « sa réduction de l'homme, (et de l'histoire par là même annulée) au discours de "l'âge de l'homme': » Et Boutang d'ajouter : « Descartes abandonne tout le territoire de l'imagination à la machine, et avec l'imagination le monde effectivement réel de la vie ». Cette édition est non seulement bienvenue - et nous ne pouvons que saluer le courage des éditions Les Provinciales qui republient, un à un, les textes essentiels de Boutang -, elle forme également un beau livre, dont la conception fait penser à l'édition de la traduction du Banquet de Platon par le même Boutang, chez Hermann, accompagnée de dessins de Maria Elena Vieira da Silva. L'édition présente est illustrée de trente-six animaux à l'encre de Chine de Gérard Breuil. De la belle ouvrage, pour les yeux et l'esprit.

Cette édition est non seulement bienvenue - et nous ne pouvons que saluer le courage des éditions Les Provinciales qui republient, un à un, les textes essentiels de Boutang -, elle forme également un beau livre, dont la conception fait penser à l'édition de la traduction du Banquet de Platon par le même Boutang, chez Hermann, accompagnée de dessins de Maria Elena Vieira da Silva. L'édition présente est illustrée de trente-six animaux à l'encre de Chine de Gérard Breuil. De la belle ouvrage, pour les yeux et l'esprit.

C'est raté, et même le jeune public qui remplissait la salle semblait davantage intéressé par ses paquets de bonbons et de pop-corn, si je me réfère au bruit qui couvrait les voix trop basses des actrices.

C'est raté, et même le jeune public qui remplissait la salle semblait davantage intéressé par ses paquets de bonbons et de pop-corn, si je me réfère au bruit qui couvrait les voix trop basses des actrices.