Religion & Société • Cachez cette croix que je ne saurais voir !

Par Mathieu Bock-Côté

Une tribune publiée jeudi dernier dans le Journal de Montréal [7.09]. Mathieu Bock-Côté, comme toujours, va au fond des choses lorsqu'il dénonce ici « une forme de barbarie ». L'auteur du voyage d'Athènes, le jeune Maurras, agnostique, n'eût rien écrit d'autre. Nous non plus. LFAR

L’histoire s’est passée de l’autre côté de l’Atlantique ces derniers jours, mais elle aurait bien pu arriver ici.

L’histoire s’est passée de l’autre côté de l’Atlantique ces derniers jours, mais elle aurait bien pu arriver ici.

Lidl est une compagnie allemande. Elle a notamment une gamme de produits alimentaires grecs. Elle a décidé d’illustrer son emballage avec une photo presque légendaire d’un paysage grec à Santorin, où on aperçoit de petites églises dans un décor paradisiaque.

Mais la compagnie a enlevé les petites croix de la coupole des églises. Quelqu’un l’a remarqué et la nouvelle a percé l’écran médiatique.

Hypocrisie

Depuis quelques jours, on en parle beaucoup. Bien des Européens crient à la censure de l’histoire et se demandent de quel droit on peut ainsi amputer une église de ce qu’elle a de plus caractéristique.

Cachez cette croix que je ne saurais voir !

Obligée de s’expliquer, la compagnie s’est réfugiée derrière l’argument du respect de toutes les croyances.

Pourquoi retirer la croix ? Parce que la compagnie voulait éviter d’exclure toute croyance religieuse. Et aussi parce qu’elle affiche son adhésion à la sacro-sainte « diversité ».

En embrassant un symbole chrétien, ne risquerait-elle pas d’offusquer ceux qui ne se reconnaissent pas en lui ?

Il fallait donc neutraliser la marque. On y verra certainement un comportement de trouillard. Imaginons néanmoins que tel soit vraiment son souci. Imaginons vraiment que la compagnie veut un environnement culturellement neutre.

Mais alors, pourquoi prendre pour sa publicité un paysage qui est indissociable de sa dimension chrétienne ?

N’y a-t-il pas là une immense hypocrisie ? On veut bien récolter la beauté d’un paysage façonné par une civilisation et sa religion, mais au dernier moment, on demande à cette dernière de s’effacer, parce qu’elle nous embête quand même.

On veut du monde chrétien à condition que ce dernier consente discrètement à se sacrifier ?

En un sens, on veut gommer la signature de l’œuvre, on veut effacer son identité, on veut arracher ses racines.

Comment ne pas voir dans ce coup de gomme à effacer une forme de barbarie inconsciente d’elle-même ? Comment ne pas y voir un réflexe destructeur ?

Histoire

Est-ce vraiment la société qu’on souhaite : celle où la simple présence du crucifix fait scandale, même lorsqu’il se trouve à son endroit le plus naturel ?

Tout cela n’a rien d’un fait divers. C’est plutôt un fait révélateur ou si on préfère, un symptôme.

Notre civilisation a tendance à vouloir s’excuser d’exister. Et elle cherche à effacer presque frénétiquement tout ce qui rappelle son passé chrétien, comme s’il tachait l’image que nous voulons projeter aujourd’hui.

Il y a pourtant là une effrayante ingratitude. Comment, dans les temps tumultueux qui sont les nôtres, une civilisation pourrait-elle survivre si elle croit offusquer l’humanité en assumant sa tradition, sa mémoire et ses marques distinctives ?

On peut avoir la foi ou non, mais ici, ce n’est pas du tout la question. On ne saurait tout simplement réduire les monuments historiques à de simples décors de cartes postales aseptisées. C’est une question de décence. •

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle : aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007), de Le multiculturalisme comme religion politique (éd. du Cerf, 2016) et de Le Nouveau Régime (Boréal, 2017).

Il est 20 h 30. Vous êtes toujours coincé dans les bouchons. Pour une fois, ça ne roule pas trop mal, à peine 35 minutes pour parcourir 1,5 kilomètre. Vite, votre famille vous attend dans le T2 de 55 mètres carrés que vous louez pour la modique somme de 1.600 euros par mois. En arrivant devant votre immeuble, vous constatez que les poubelles jonchent le bitume, certaines littéralement éventrées sur le trottoir, laissant s’échapper des seringues usagées. Quelques migrants errent dans la rue, vous proposant un petit remontant chimique. La nuit durant, vous devrez supporter les bruits de bagarre et les voitures sur le périphérique, tout en repensant au montant de la taxe d’habitation. Vivement les Jeux olympiques et la prochaine Gay Pride !

Il est 20 h 30. Vous êtes toujours coincé dans les bouchons. Pour une fois, ça ne roule pas trop mal, à peine 35 minutes pour parcourir 1,5 kilomètre. Vite, votre famille vous attend dans le T2 de 55 mètres carrés que vous louez pour la modique somme de 1.600 euros par mois. En arrivant devant votre immeuble, vous constatez que les poubelles jonchent le bitume, certaines littéralement éventrées sur le trottoir, laissant s’échapper des seringues usagées. Quelques migrants errent dans la rue, vous proposant un petit remontant chimique. La nuit durant, vous devrez supporter les bruits de bagarre et les voitures sur le périphérique, tout en repensant au montant de la taxe d’habitation. Vivement les Jeux olympiques et la prochaine Gay Pride !

La mort de Pierre Bergé fera pleurer ces jours-ci dans les chaumières de gauche - souvent de riches demeures, de luxueux riads à Marrakech où tout est permis, ou d'hollywoodiennes villas à Tanger - dans les milieux homosexuels aussi, parmi les malades du sida ou ceux qui, en un sens, font en sorte de l'attraper, enfin dans la presse où il s’était forgé un empire.

La mort de Pierre Bergé fera pleurer ces jours-ci dans les chaumières de gauche - souvent de riches demeures, de luxueux riads à Marrakech où tout est permis, ou d'hollywoodiennes villas à Tanger - dans les milieux homosexuels aussi, parmi les malades du sida ou ceux qui, en un sens, font en sorte de l'attraper, enfin dans la presse où il s’était forgé un empire.

Comme, je pense, une grande partie de nos auditeurs, j’ai participé hier à la rentrée des classes. En tant que grand-père de quatre petits enfants en âge scolaire, la benjamine rentrant au CP, ce qui représente toujours une sorte d’étape initiatique.

Comme, je pense, une grande partie de nos auditeurs, j’ai participé hier à la rentrée des classes. En tant que grand-père de quatre petits enfants en âge scolaire, la benjamine rentrant au CP, ce qui représente toujours une sorte d’étape initiatique.

Quelques jours avant sa mort, qui surviendra le 1er septembre 1715, le roi Louis XIV s’adresse au futur régent : « Vous allez voir un roi dans la tombe et un autre dans le berceau. Souvenez-vous toujours de la mémoire de l’un et des intérêts de l’autre ».

Quelques jours avant sa mort, qui surviendra le 1er septembre 1715, le roi Louis XIV s’adresse au futur régent : « Vous allez voir un roi dans la tombe et un autre dans le berceau. Souvenez-vous toujours de la mémoire de l’un et des intérêts de l’autre ».  « La mémoire de l’un », du prédécesseur, n’est pas une mémoire figée mais doit être soumise à ce devoir d’inventaire qui n’est pas forcément destruction de ce qui a été fait, mais « tradition critique », c’est-à-dire défalcation du passif et valorisation de l’actif utile et positif : il ne s’agit pas pour le souverain du présent de défaire l’œuvre du précédent mais d’en poursuivre les grandes politiques, avec son style personnel, et en n’hésitant pas, si le besoin s’en fait sentir, de revenir sur certains échecs ou incompréhensions du règne d’avant. Lorsque le chancelier prononce la formule rituelle qui finit un règne pour en ouvrir, immédiatement, un autre, le fameux « le roi est mort, vive le roi », il laisse déjà entendre que la politique du roi nouveau sera bien une politique du vivant, du long moment présent et en cours, et à venir, et non la redite froide du règne du feu roi. Tout règne est, en soi, unique.

« La mémoire de l’un », du prédécesseur, n’est pas une mémoire figée mais doit être soumise à ce devoir d’inventaire qui n’est pas forcément destruction de ce qui a été fait, mais « tradition critique », c’est-à-dire défalcation du passif et valorisation de l’actif utile et positif : il ne s’agit pas pour le souverain du présent de défaire l’œuvre du précédent mais d’en poursuivre les grandes politiques, avec son style personnel, et en n’hésitant pas, si le besoin s’en fait sentir, de revenir sur certains échecs ou incompréhensions du règne d’avant. Lorsque le chancelier prononce la formule rituelle qui finit un règne pour en ouvrir, immédiatement, un autre, le fameux « le roi est mort, vive le roi », il laisse déjà entendre que la politique du roi nouveau sera bien une politique du vivant, du long moment présent et en cours, et à venir, et non la redite froide du règne du feu roi. Tout règne est, en soi, unique. Mais la transmission héréditaire de la magistrature suprême de l’Etat, propre à la Monarchie royale française (mais pas à elle seule, bien sûr), permet une continuité et pérennité de l’Etat, sans doute de plus en plus nécessaires dans un monde qui, aujourd’hui, se presse et s’empresse, au risque de déséquilibrer les sociétés et de leur faire perdre toute mesure et, parfois, toute raison d’être par elles-mêmes. La Monarchie royale permet aussi d’incarner la nation en une famille, et elle est ainsi, par son existence et son mode de succession même, la gardienne de la mémoire nationale, constituée elle-même de multiples mémoires locales, politiques, professionnelles, religieuses, familiales. Je me souviens ainsi que, lorsque feu le comte de Paris était venu s’entretenir avec les étudiants de l’université de Rennes-2, en l’année du Millénaire capétien (1987), l’amphithéâtre était comble et respectueux (malgré les cris d’orfraie de l’Union des Etudiants Communistes locale, qui se voulait – pas trop fort tout de même - robespierriste…), et que le président de l’université avait accueilli le prince comme le descendant bien vivant d’une histoire qui remontait au Moyen âge et qu’il poursuivait, à sa manière : la longue mémoire royale qui, tout ensemble, rappelle et transcende toutes les mémoires du pays, y compris au-delà même de la Révolution de 1789 et de ses avatars républicains des années et siècles suivants. Le comte de Paris avait d’ailleurs souligné qu’il n’était pas là pour régler des comptes avec l’histoire mais pour la poursuivre et la transmettre à ceux qui lui succéderaient. « L’avenir dure longtemps », disait le général de Gaulle…

Mais la transmission héréditaire de la magistrature suprême de l’Etat, propre à la Monarchie royale française (mais pas à elle seule, bien sûr), permet une continuité et pérennité de l’Etat, sans doute de plus en plus nécessaires dans un monde qui, aujourd’hui, se presse et s’empresse, au risque de déséquilibrer les sociétés et de leur faire perdre toute mesure et, parfois, toute raison d’être par elles-mêmes. La Monarchie royale permet aussi d’incarner la nation en une famille, et elle est ainsi, par son existence et son mode de succession même, la gardienne de la mémoire nationale, constituée elle-même de multiples mémoires locales, politiques, professionnelles, religieuses, familiales. Je me souviens ainsi que, lorsque feu le comte de Paris était venu s’entretenir avec les étudiants de l’université de Rennes-2, en l’année du Millénaire capétien (1987), l’amphithéâtre était comble et respectueux (malgré les cris d’orfraie de l’Union des Etudiants Communistes locale, qui se voulait – pas trop fort tout de même - robespierriste…), et que le président de l’université avait accueilli le prince comme le descendant bien vivant d’une histoire qui remontait au Moyen âge et qu’il poursuivait, à sa manière : la longue mémoire royale qui, tout ensemble, rappelle et transcende toutes les mémoires du pays, y compris au-delà même de la Révolution de 1789 et de ses avatars républicains des années et siècles suivants. Le comte de Paris avait d’ailleurs souligné qu’il n’était pas là pour régler des comptes avec l’histoire mais pour la poursuivre et la transmettre à ceux qui lui succéderaient. « L’avenir dure longtemps », disait le général de Gaulle…

Depuis environ trois ans, plusieurs milliers d'islamistes d'Al Nosra (devenu Fatah al Cham) et de Daesh ont trouvé refuge dans les montagnes libanaises le long de la frontière syrienne.

Depuis environ trois ans, plusieurs milliers d'islamistes d'Al Nosra (devenu Fatah al Cham) et de Daesh ont trouvé refuge dans les montagnes libanaises le long de la frontière syrienne.

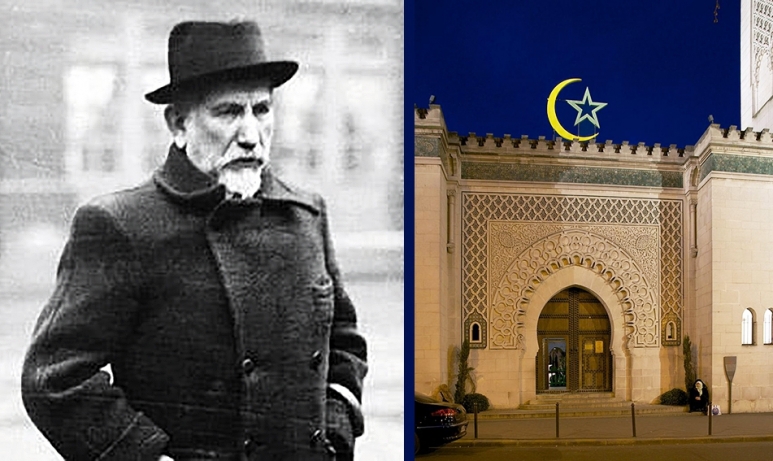

On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays.

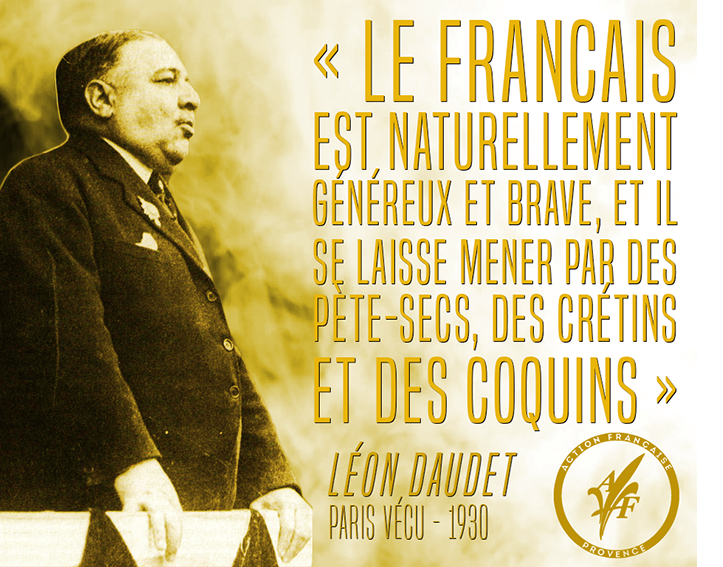

On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays. « Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir... Nous venons de commettre le crime d’excès. Fasse le ciel que nous n’ayons pas à le payer avant peu et que les nobles races auxquelles nous avons dû un concours si précieux ne soient jamais grisées par leur sentiment de notre faiblesse. »

« Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir... Nous venons de commettre le crime d’excès. Fasse le ciel que nous n’ayons pas à le payer avant peu et que les nobles races auxquelles nous avons dû un concours si précieux ne soient jamais grisées par leur sentiment de notre faiblesse. »

De tous les dogmes en vogue en matière de politique étrangère, le plus stupide, le plus irréaliste, et le plus ignorant – en particulier de la géographie et de l'Histoire - c'est, sans conteste, celui de l'intangibilité des frontières.

De tous les dogmes en vogue en matière de politique étrangère, le plus stupide, le plus irréaliste, et le plus ignorant – en particulier de la géographie et de l'Histoire - c'est, sans conteste, celui de l'intangibilité des frontières.