Fête de l'Assomption : pourquoi les cloches ont sonné ?

Par Louis Manaranche

Pour la fête de l'Assomption, les cloches des églises ont sonné dans toute la France pour toutes les victimes du terrorisme. Mais le cardinal Barbarin a aussi appelé à prier pour la France elle-même, « meurtrie par tant de souffrances ». Et sans-doute aura-t-il songé à toutes celles qui sont bien au delà du seul terrorisme. Louis Manaranche rappelle ici [Figarovox, 13.08] que les cloches du 15 août sont une tradition très ancienne qui trouve sa source dans la vertu de l'espérance. LFAR

Le 15 août arrive et chacun ressent confusément que c'est à la fois le point culminant et le début du déclin de l'été. « Bison futé voit noir pour ce retour de pont » car « ça sent la rentrée » alors même que « la France a chaud » ; les lieux communs ne manquent pas et les médias ne nous les épargneront guère. Il y aura même, dans la bonne presse, des voix inspirées qui rappelleront à juste titre que cette date correspond « avant tout à la fête de l'Assomption, célébrée par les catholiques du monde entier ». On rappellera qu'à midi, partout en France, les cloches ont sonné. Alors, dans la torpeur de l'été, le tragique fera à nouveau irruption dans des grandes vacances qui laissent un goût amer.

Cette année, dans un carillon étonnamment joyeux, les cloches du 15 août inviteront en effet à prier pour une France dont deux extrémités dessinent le visage souffrant: Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray. On peut trouver ce symbole dérisoire. Qu'inspirera une modeste volée de cloches à ces millions de Français en congés ou en week-end ? Parmi ceux qui l'entendront, qui pourra s'imaginer l'horreur vécue ? Quelle pensée, quelle prière serait en mesure de réconforter ceux dont la vie a basculé le 14 et le 26 juillet ? Nul ne peut répondre à ces questions et rien ne saurait nous prémunir contre une molle indifférence. Est-ce à dire qu'il aurait mieux valu ne rien faire ?

Non, car le 15 août a une signification toute particulière. Un roi de France, Louis XIII, a placé son royaume dans les mains de la Vierge Marie car il n'avait pas de fils. En 1638, après l'hécatombe des guerres de religion, on savait ce qu'était une monarchie dont on conteste la légitimité. On avait vécu dans sa chair ce qu'était un pays en proie à la division violente. La France était à nouveau au bord du chaos. C'est alors que l'homme le plus puissant du royaume a signifié sa profonde humilité. Après avoir fait tout ce qui était en son possible, il a dit sa confiance en la Providence et un héritier lui a été donné. Cet acte d'espérance, à l'origine du caractère solennel de l'Assomption en France, n'est pas une exception dans notre histoire commune. Ce n'est pas non plus l'apanage de ceux qui croient fermement au Ciel. Les Lyonnais qui placent des lampions sur leurs fenêtres le 8 décembre savent que leurs aïeux, de toutes convictions, ont espéré face à l'invasion prussienne, contre toute espérance. Plus près de nous, lorsque le général de Gaulle, contre toute espérance encore, appelait son pays au sursaut, il proclamait : « Je crois en Dieu et en l'avenir de ma patrie ». Combien d'agnostiques, voire d'athées convaincus, ont entendu dans cette formule une expression de cette espérance française si profonde et si œcuménique ?

On comprend alors peu à peu ce que ces cloches de l'Assomption ont à nous dire : « Ne tremblez pas cœurs fidèles », comme le chantait Édith Piaf dans … « Les Trois cloches » ! Elles appellent à un salutaire silence pour faire résonner la tonitruante mémoire de ceux dont les cloches portent les noms désuets et qui, par leur inlassable confiance, ont permis que la France ne se défasse pas. Même aux pires heures. •

Louis Manaranche est agrégé d'histoire et président du laboratoire d'idées Fonder demain. Son livre Retrouver l'histoire est paru en 2015 aux éditions du Cerf.

On apprenait il y a quelques jours que l'association Smile 13 organisait une journée dans un parc aquatique réservé aux femmes et aux enfants de moins de 10 ans et qu'il serait permis d'y porter le burkini. La polémique a d'abord percé sur les médias sociaux, comme d'habitude, avant d'être reprise par la classe politique et de trouver de l'écho dans la presse internationale. Ce n'est pas surprenant: l'islamisme prend d'abord la forme d'un impérialisme culturel qui progresse dans l'ensemble des sociétés occidentales.

On apprenait il y a quelques jours que l'association Smile 13 organisait une journée dans un parc aquatique réservé aux femmes et aux enfants de moins de 10 ans et qu'il serait permis d'y porter le burkini. La polémique a d'abord percé sur les médias sociaux, comme d'habitude, avant d'être reprise par la classe politique et de trouver de l'écho dans la presse internationale. Ce n'est pas surprenant: l'islamisme prend d'abord la forme d'un impérialisme culturel qui progresse dans l'ensemble des sociétés occidentales.

Timbre espagnol émis au début du règne de Philippe VI, à l'effigie de la reine Isabelle la Catholique (1451-1504) qui, avec son époux, le roi Ferdinand d'Aragon, acheva la Reconquista, à Grenade, en 1492, 780 ans après la conquête de l'Ibérie par les Arabo-berbères. Depuis la décolonisation, et l' « islamomanie » qui s'ensuivit à la fin du XXème siècle parmi l'intelligentsia occidentale, y compris en Espagne (beaucoup moins au Portugal), la souveraine « reconquérante » n'était plus vraiment en odeur de sainteté en son Royaume, à telle enseigne que certains ordres religieux hispaniques - nous préférons, par respect, ne pas les citer - étaient intervenus à Rome afin que la cause de béatification d'Isabelle 1ère soit renvoyée sine die...

Timbre espagnol émis au début du règne de Philippe VI, à l'effigie de la reine Isabelle la Catholique (1451-1504) qui, avec son époux, le roi Ferdinand d'Aragon, acheva la Reconquista, à Grenade, en 1492, 780 ans après la conquête de l'Ibérie par les Arabo-berbères. Depuis la décolonisation, et l' « islamomanie » qui s'ensuivit à la fin du XXème siècle parmi l'intelligentsia occidentale, y compris en Espagne (beaucoup moins au Portugal), la souveraine « reconquérante » n'était plus vraiment en odeur de sainteté en son Royaume, à telle enseigne que certains ordres religieux hispaniques - nous préférons, par respect, ne pas les citer - étaient intervenus à Rome afin que la cause de béatification d'Isabelle 1ère soit renvoyée sine die...

« NARCISSISME » de la boue (Koestler) ou toxicomanie musicale, l'éthique pop ne prend pas en France. Le hululement électronique des orchestres livides et chevelus nous laisse froids : l'échec des festivals de l'été démontre le fossé culturel qui sépare l'underground américain du malaise français. Seuls se sentiront concernés par les valeurs de Woodstock les chrétiens-progressistes et les bourgeois d'âge mûr qui se bousculaient à Hair. De fait, le refus d'une certaine société de consommation s'exprime des deux côtés de l'océan selon des structures différentes. Nous sommes trop enracinés pour nous réfugier dans les « arrières-mondes consolateurs » et les paradis artificiels ; trop occidentaux pour sombrer avec les clochards hippies dans un dévergondage du bouddhisme. Contrairement aux jeunes « contestants » américains, nous ne combattons pas cette société mercantile comme l'aboutissement logique de nos valeurs héritées (nos « préjugés » en langage maelstrom mais comme leur despotique contraire. Là ou les radicaux d'outre-Atlantique, coupés de tout capital séculaire, sautent dans l'informe et l'indéfini, l’instinct national guide notre révolte vers un retour aux sources françaises.

« NARCISSISME » de la boue (Koestler) ou toxicomanie musicale, l'éthique pop ne prend pas en France. Le hululement électronique des orchestres livides et chevelus nous laisse froids : l'échec des festivals de l'été démontre le fossé culturel qui sépare l'underground américain du malaise français. Seuls se sentiront concernés par les valeurs de Woodstock les chrétiens-progressistes et les bourgeois d'âge mûr qui se bousculaient à Hair. De fait, le refus d'une certaine société de consommation s'exprime des deux côtés de l'océan selon des structures différentes. Nous sommes trop enracinés pour nous réfugier dans les « arrières-mondes consolateurs » et les paradis artificiels ; trop occidentaux pour sombrer avec les clochards hippies dans un dévergondage du bouddhisme. Contrairement aux jeunes « contestants » américains, nous ne combattons pas cette société mercantile comme l'aboutissement logique de nos valeurs héritées (nos « préjugés » en langage maelstrom mais comme leur despotique contraire. Là ou les radicaux d'outre-Atlantique, coupés de tout capital séculaire, sautent dans l'informe et l'indéfini, l’instinct national guide notre révolte vers un retour aux sources françaises.

Voici donc, sous forme numérique, le carnet de chants dont l'introduction a pour titre : Vers un Folk-Song traditionaliste ?

Voici donc, sous forme numérique, le carnet de chants dont l'introduction a pour titre : Vers un Folk-Song traditionaliste ?

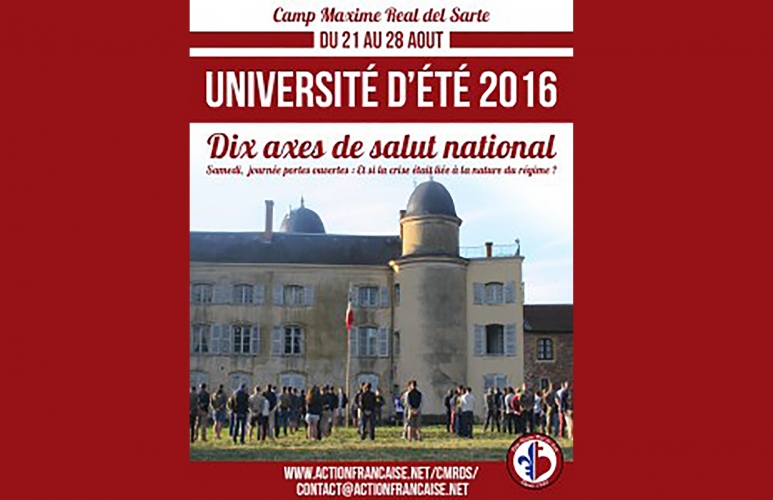

Le Camp Maxime Real del Sarte (CMRDS) et l’université d’été d’Action française se tiendront au château d’Ailly, à Parigny (42120) :

Le Camp Maxime Real del Sarte (CMRDS) et l’université d’été d’Action française se tiendront au château d’Ailly, à Parigny (42120) :