LITTERATURE & SOCIETE • La rentrée littéraire vue par Proudhon

Une tribune de Sébastien Lapaque *

Sébastien Lapaque déplore avec Proudhon la marchandisation des livres et des biens culturels en cette période de rentrée littéraire. Pour ceux d'entre nous qui sont d'Action française, l'ont été - mais, en quelque manière, on le reste toujours - ou y sont passés, Sébastien Lapaque n'est pas un inconnu. Nous l'avons côtoyé à l'Action française dans sa jeunesse turbulente qui, heureusement, ne semble pas l'avoir quitté. Il déplore, ici, avec Proudhon, la marchandisation des œuvres de l'esprit et le déclin ou l'éclipse, de la grande littérature. Il a évidemment raison. Avec Proudhon, avec Bernanos, son maître et le nôtre. Et avec Maurras qui rangeait, lui aussi, Proudhon parmi ses maîtres et qui a écrit, au début du siècle dernier, le livre définitif qui explique, prévoit, non sans quelque espoir d'aventure et de renaissance, cet asservissement de l'Esprit que Lapaque déplore ici en cherchant les moyens d'en rire. L'Avenir de l'intelligence, en la matière, avait tout dit. C'était en 1905. LFAR

L'autre soir, boulevard Haussmann à Paris, j'ai croisé Clitandre, non loin de l'immeuble où Marcel Proust, reclus dans sa chambre tapissée de liège, mena contre la mort son marathon pour retrouver le Temps, prouvant que la littérature n'était pas l'écriture d'une histoire, mais l'histoire d'une écriture. Clitandre est un écrivain à la mode, reconnu, célébré ; il est membre d'un prestigieux prix littéraire. Lorsque je lui ai demandé quel livre il voulait faire couronner cette année, il m'a parlé du dernier roman d'un auteur vedette de la maison d'édition dans laquelle il publie ses propres ouvrages. Plus tard, c'est la voix d'Argyre que j'ai entendu couler dans les enceintes du taxi qui me conduisait chez moi. Argyre est chef du service culture d'une grande radio : elle était invitée chez un confrère pour évoquer la rentrée littéraire. Au journaliste qui voulait savoir si elle avait lu chacun des 589 romans publiés à la fin du mois d'août et comment elle faisait pour distinguer l'excellent du tout-venant dans cette gigantesque pile de livres, Argyre a répondu que non, elle ne lisait par tout, qu'elle commençait par les incontournables — les « poids lourds » qu'un critique doit lire — et qu'ensuite elle se laissait guider par les attachées de presse dont elle connaissait d'expérience le bon goût. « La machine est bien huilée », me suis-je dit. Je l'ai vérifié quelques jours plus tard, en découvrant qu'une phrase de Télèphe, rédacteur en chef d'un magazine et littérateur négligeable, avait été retenue dans un encart publicitaire de son propre éditeur pour vendre au « gros public » un roman aussi insignifiant que les siens dont il avait fait l'éloge auparavant.

Lorsqu'on a envie de pleurer du monde, il convient d'inventer le moyen d'en rire. C'est dans un volume oublié de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) que j'ai trouvé certaines consolations aux noirceurs morales de notre siècle en miettes. Les Majorats littéraires est un livre que le fameux polémiste, économiste, philosophe et sociologue franc-comtois a fait paraître à Bruxelles en 1862. Rien de mieux qu'un auteur anarchiste pour comprendre les causes profondes du désordre établi. Dans Les Majorats littéraires, Proudhon s'intéresse à la question de la propriété intellectuelle, mais aussi, dans une vigoureuse deuxième partie, à « la décadence de la littérature sous l'influence du mercenarisme ». En lisant Proudhon, j'ai repensé à Clitandre et à ses amitiés, à Argyre et à ses poids lourds, à Télèphe et à son gros public.

« L'art de vendre un manuscrit, d'exploiter une réputation, d'ailleurs surfaite, de pressurer la curiosité et l'engouement du public, l'agiotage littéraire, pour le nommer par son nom, a été poussé de nos jours à un degré inouï. D'abord, il n'y a plus de critiques: les gens de lettres forment une caste ; tout ce qui est écrit dans les journaux et les revues devient complice de la spéculation. L'homme qui se respecte, ne voulant ni contribuer à la réclame, ni se faire dénonciateur de la médiocrité, prend le parti du silence. La place est au charlatanisme. » Proudhon l'explique un peu plus loin dans son pamphlet: la littérature est l'expression de la société. Dans un monde où nous ne croyons plus à rien parce que nous sommes tous à vendre et que tout est à vendre — comme le produit des champs et les articles manufacturés sortis des usines —, les lettres et les arts ne font pas exception.

Les rappels à l'ordre des hauts parleurs de la Grande Machine valent pour tous. Agiotage, spéculation, charlatanisme, observe Proudhon… On ne saurait mieux dire. Une grande partie des jurés des prix littéraires et des critiques employés dans les « lignes d'étapes de l'armée de la distribution et de l'éloge des marchandises actuelles » (Guy Debord) ne revendiquent ni pour eux-mêmes ni pour les autres la possibilité de préserver la souveraineté de leur conscience ou l'expression leur goût. Au pire, ils ricanent et se rendent complices de la haine d'une littérature désormais tombée en réclame ; au mieux, ils s'intéressent aux livres comme d'autres à la Bourse ou au Pari Mutuel Urbain. Il jaugent les écrivains comme des actions ou des canassons. Leur horizon, ce n'est pas la jubilation que procure l'art de grand style, c'est faire des coups et de trouver le tiercé dans l'ordre. « Quand la littérature devrait s'élever, suivre la marche ascensionnelle des choses, elle dégringole. A genoux devant le veau d'or, l'homme de lettres n'a qu'un souci, c'est de faire valoir au mieux de ses intérêts son capital littéraire, en composant avec les puissances de qui il croit dépendre, et se mutilant ou travestissant volontairement. »

Pierre-Joseph Proudhon encore une fois. •

* Sébastien Lapaque est écrivain. Il est critique littéraire au Figaro.

Pourquoi avoir créé La Tribune de l’art et dans quel contexte l’avez-vous fait ?

Pourquoi avoir créé La Tribune de l’art et dans quel contexte l’avez-vous fait ?

Dans la lumière noire du soleil de la mort, la véritable stature de Guy Béart apparaît enfin.

Dans la lumière noire du soleil de la mort, la véritable stature de Guy Béart apparaît enfin.

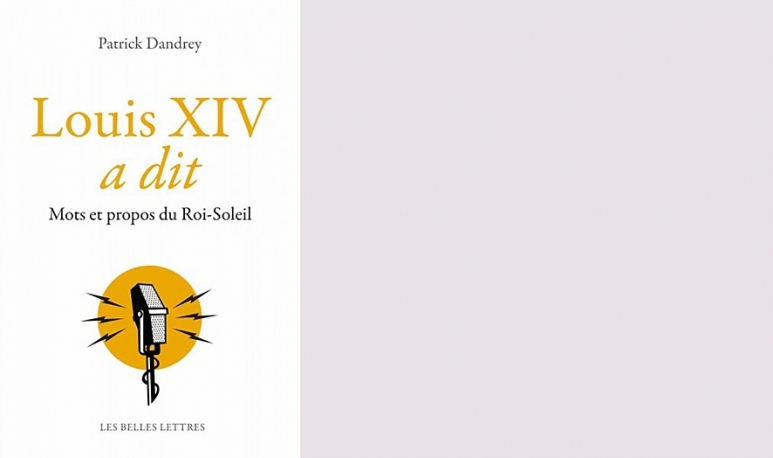

Longtemps, il a fallu s’y résigner : les paroles s’envolaient, seuls les écrits restaient. Ainsi, jusqu’à l’invention de moyens d’enregistrement de la voix et du son, toute parole prononcée, fût-elle attestée par des témoins fiables, ne peut être regardée comme authentique, exacte et sûre. Après non plus, d’ailleurs…

Longtemps, il a fallu s’y résigner : les paroles s’envolaient, seuls les écrits restaient. Ainsi, jusqu’à l’invention de moyens d’enregistrement de la voix et du son, toute parole prononcée, fût-elle attestée par des témoins fiables, ne peut être regardée comme authentique, exacte et sûre. Après non plus, d’ailleurs…

MYTHES ET MENSONGES...

MYTHES ET MENSONGES...

Rarement les Français auront été aussi tancés qu'au cours des dix jours qui ont séparé la diffusion de la photo de l'enfant kurde retrouvé mort sur une plage de Turquie et la décision d'Angela Merkel de rétablir les contrôles à la frontière avec l'Autriche. La quasi-totalité des commentateurs, des personnalités politiques, des artistes et des universitaires qui ont accès aux médias se sont fait un devoir de morigéner leurs concitoyens, coupables, les premiers jours, de se dire en majorité opposés à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Les plus indulgents jugeaient nécessaire de « faire de la pédagogie » envers les Français, comme un professeur qui s'adresserait à des élèves en difficulté. Les autres se drapaient dans les grands principes pour expliquer que le président de la République devait savoir tenir tête à l'opinion publique et ses bas instincts, dès lors que la morale était en jeu.

Rarement les Français auront été aussi tancés qu'au cours des dix jours qui ont séparé la diffusion de la photo de l'enfant kurde retrouvé mort sur une plage de Turquie et la décision d'Angela Merkel de rétablir les contrôles à la frontière avec l'Autriche. La quasi-totalité des commentateurs, des personnalités politiques, des artistes et des universitaires qui ont accès aux médias se sont fait un devoir de morigéner leurs concitoyens, coupables, les premiers jours, de se dire en majorité opposés à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Les plus indulgents jugeaient nécessaire de « faire de la pédagogie » envers les Français, comme un professeur qui s'adresserait à des élèves en difficulté. Les autres se drapaient dans les grands principes pour expliquer que le président de la République devait savoir tenir tête à l'opinion publique et ses bas instincts, dès lors que la morale était en jeu.

Nous arrivons à la phase terminale de la haine inexpiable qu’une certaine conception nihiliste de la République a toujours vouée à la France comme patrie charnelle. Nul ne sait qui l’emportera.

Nous arrivons à la phase terminale de la haine inexpiable qu’une certaine conception nihiliste de la République a toujours vouée à la France comme patrie charnelle. Nul ne sait qui l’emportera.

Avec l'information et la désinformation qui passent désormais à la vitesse de la lumière, avec l'appel permanent aux émotions élémentaires et aux réflexes pavloviens, tout se passe comme si, sur le front des luttes, Nabilla avait remplacé Descartes. Un exemple chimiquement pur vient de nous être donné par la chancelière allemande, l'efficace et faussement angélique Angela. Et les réactions médiatico-politiques intenses que ses conduites engendrent.

Avec l'information et la désinformation qui passent désormais à la vitesse de la lumière, avec l'appel permanent aux émotions élémentaires et aux réflexes pavloviens, tout se passe comme si, sur le front des luttes, Nabilla avait remplacé Descartes. Un exemple chimiquement pur vient de nous être donné par la chancelière allemande, l'efficace et faussement angélique Angela. Et les réactions médiatico-politiques intenses que ses conduites engendrent.