JEUNESSE • Le camp Maxime Real del Sarte 2015

Par la plume de Charles Horace, les jeunes participants à ce camp en ont donné le compte-rendu qui suit.

Du 16 au 23 août derniers s’est déroulée l’édition 2015 du camp Maxime Real del Sarte. Pendant cette semaine intense se sont succédé conférences magistrales, cercles d’études, ateliers pratiques et séances de sport. En conformité avec l’esprit et la doctrine d’Action française, l’accent a été mis sur la formation des militants. Fidèle au mot d’ordre « Politique d’abord ! », elle fut premièrement doctrinale, puisqu’« il n’y a aucune possibilité de restauration de la chose publique sans doctrine » (Charles Maurras).

Au cours de plusieurs cercles quotidiens, les jeunes militants, armés de leur livret de camp, ont pu s’initier aux grands thèmes de la doctrine d’Action française (nationalisme intégral, empirisme organisateur, politique naturelle). Doctrine qui, bien entendu, ne pouvait aller sans une initiation aux grands thèmes éclairant l’actualité. Les thèmes abordées furent variés : de la question de l’enseignement (école, syndicalisme étudiant) à celle de la nature de l’homme et de sa place dans le monde (anthropologie maurrassienne, transhumanisme), en passant par des réflexions institutionnelles (démocratie, Union européenne, monarchie marocaine). Autant de sujets permettant à chacun de disposer d’une base pour comprendre les grandes questions de notre temps.

Intellectuels et violents

Aux ateliers théoriques s’ajoutaient des ateliers pratiques, destinés à inculquer techniques et réflexes militants : sécurité de l’information, dialectique, répression, réalisation d’un tract ou d’un visuel, composition d’une banderole, animation et direction de section, être un émetteur crédible sur les réseaux sociaux. De même, suivant la célèbre formule de Charles Maurras, « nous devons être intellectuels et violents », chaque jour, après une journée chargée en conférences, ateliers et cercles de doctrine, une séance de sport (préparation physique et sports collectifs) permettait aux participants de renforcer leur cohésion et de se préparer physiquement à une année qui, n’en doutons pas, sera chargée !

Un entraînement à l’action

Les conférences dispensées au cours de cette semaine, et lors de l’université d’été, peuvent, quant à elles, être réparties en trois axes, celui de notre histoire en premier lieu. En effet, comme le remarquait en son temps l’historien grec Polybe, « l’étude de l’histoire constitue l’éducation politique la plus efficace et le meilleur entraînement à l’action ». Stéphane Blanchonnet aborda tout d’abord la question du roman national, afin d’exposer ce que doit être une juste conception de notre histoire, entre le respect de mythes fondateurs et l’analyse positive des faits. Cette histoire, celle de la constitution de la France sous l’impulsion séculaire de la famille capétienne, cette « longue patience » (Régine Pernoud), fut présentée par François Marcillhac, qui en profita pour rappeler les deux constantes de l’oeuvre capétienne : la défense de l’indépendance de la souveraineté française, à l’intérieur comme à l’extérieur. Bernard Lugan s’appuya sur les leçons de l’histoire coloniale de la France afin d’expliquer les problèmes contemporains posés par le multiculturalisme, et l’inconséquence du modèle universaliste. Jean-Louis Harouel a déterminé, quant à lui, les codes génétiques intellectuels de la gauche et de la droite, la première prenant ses origines dans la gnose et le millénarisme, la seconde dans le catholicisme. Le second axe de cette série de conférences se rapportait à l’application pratique, passée et potentielle, de principes défendus par l’Action française. Le protectionnisme fut abordé par Stéphane Blanchonnet à partir de l’étude du colbertisme, mettant l’économie au service du politique. Michel Corcelles aborda quant à lui la question de la décentralisation, et de sa possible utilité stratégique pour le combat royaliste. La question du corporatisme a également été abordée, notamment dans l’optique des nouveaux défis posés par les nouvelles technologies, lors d’une présentation de Philippe Mesnard. Une table ronde, composée de Frédéric Rouvillois, Gérard Leclerc et François Marcillhac, aborda la question de la place de l’État, et de la nécessité de la sacralisation des domaines régaliens, afin que l’État, « fonctionnaire de la nation » (Maurras), puisse servir au bien commun. Une autre table ronde, elle composée de Stéphane Blanchonnet et de Philippe Mesnard, posa la question de la subsidiarité et de la place des corps intermédiaires dans une société décentralisée.

L’écologie et le royalisme

Enfin, une part importante des interventions abordèrent les relations entre écologie et royalisme. Ces deux thématiques ont en commun de poser la question du bien commun et de ses implications, ce qu’a démontré Philippe Mesnard, lors de sa conférence sur Napoléon III et l’aménagement du territoire. S’il n’existe pas un seul mode de gestion des ressources ou une solution valable unique à la question écologique, comment, dès lors, concilier protection de la maison commune et bien public ? À nationalisme intégral, écologie intégrale ! Frédéric Rouvillois, dans sa conférence sur ce dernier thème, analysant l’encyclique Laudato si du pape François, arrive à la conclusion de la nécessité d’un arbitre, le roi, afin d’imposer les mesures de long terme qu’imposent ces colossaux enjeux. En effet, lors d’une ultime table ronde, Frédéric Rouvillois et Michel Collin ont souligné que le roi, rattaché au bien commun par sa famille, était plus à même de se sentir membre d’un tout organique, et à le défendre face au rouleau compresseur libéral et productiviste. En somme, passée la dernière conférence présidée par François Bel-Ker, dans laquelle a été présentée la stratégie d’Action française, chacun des participants a pu rentrer dans sa section formé et motivé pour affronter l’année militante qui vient, prêt à royaliser la France comme elle se doit de l’être, chaque jour un peu plus… afin de pouvoir mesurer le chemin accompli lors de l’édition 2016. Charles Horace •

Quelques lignes dans « France-Football », en août, ont lâché une info qui, si elle avait concerné la France ou l’Espagne, aurait déclenché un tintamarre « antiraciste », « antidiscrimination », avec pétitions et indignations, bref une de ces tempêtes médiatiques dont les « démocraties » occidentales ont le secret …

Quelques lignes dans « France-Football », en août, ont lâché une info qui, si elle avait concerné la France ou l’Espagne, aurait déclenché un tintamarre « antiraciste », « antidiscrimination », avec pétitions et indignations, bref une de ces tempêtes médiatiques dont les « démocraties » occidentales ont le secret …

La route de l’histoire tourne sous nos yeux. Les dirigeants français ne voient pas ce virage, aveuglés qu’ils sont par leurs certitudes. Leur conduite finira dans le fossé. Peut-être plus vite qu’on ne le pense.

La route de l’histoire tourne sous nos yeux. Les dirigeants français ne voient pas ce virage, aveuglés qu’ils sont par leurs certitudes. Leur conduite finira dans le fossé. Peut-être plus vite qu’on ne le pense.

Mercredi 9 septembre 2015, à 16h30 GMT, à quelques encablures du tea time, Elisabeth II a battu un record. Pas celui du chapeau le plus étrange mais celui de la longévité sur le trône, record détenu jusque-là par sa trisaïeule Victoria. 63 ans, trois mois et sept jours. On dirait l’âge auquel prennent leur retraite, en France, les tout derniers surgeons de la génération lyrique des baby boomers. Elisabeth II est sur le trône depuis le 6 février 1952. Chez nous le 6 février, on se souvient plutôt de celui de 1934, quand des ligues nationalistes et fascistes pour une fois unies ont voulu en finir avec la République. Voilà des choses qui n’arrivent pas en monarchie, de vouloir en finir avec la République. C’est pour ça que les monarchies sont moins convulsives, plus calmes.

Mercredi 9 septembre 2015, à 16h30 GMT, à quelques encablures du tea time, Elisabeth II a battu un record. Pas celui du chapeau le plus étrange mais celui de la longévité sur le trône, record détenu jusque-là par sa trisaïeule Victoria. 63 ans, trois mois et sept jours. On dirait l’âge auquel prennent leur retraite, en France, les tout derniers surgeons de la génération lyrique des baby boomers. Elisabeth II est sur le trône depuis le 6 février 1952. Chez nous le 6 février, on se souvient plutôt de celui de 1934, quand des ligues nationalistes et fascistes pour une fois unies ont voulu en finir avec la République. Voilà des choses qui n’arrivent pas en monarchie, de vouloir en finir avec la République. C’est pour ça que les monarchies sont moins convulsives, plus calmes.

La photo de cet enfant syrien échoué sur la plage serait-elle en passe de retourner les opinions européennes ? En notre époque de « storytelling », il s’agit apparemment de montrer que l’affaire des migrants est un « drame humain »…

La photo de cet enfant syrien échoué sur la plage serait-elle en passe de retourner les opinions européennes ? En notre époque de « storytelling », il s’agit apparemment de montrer que l’affaire des migrants est un « drame humain »…

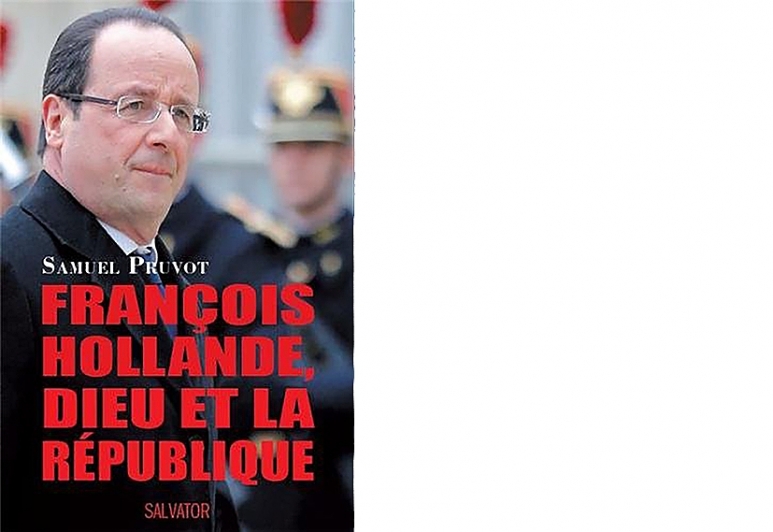

On allait voir ce que l’on allait voir. La conférence de presse de François Hollande – la sixième de son premier quinquennat – allait marquer le grand tournant, le grand virage, que dis-je, le spectaculaire tête-à-queue de la désastreuse politique menée depuis quatre ans par la France dans le drame syrien. Après avoir soutenu par principe la rébellion des démocrates contre la dictature héréditaire de la famille el-Assad, jusqu’à nier au-delà du raisonnable l’échec cuisant de l’Armée syrienne libre et l’inanité du rêve d’un printemps arabe, après avoir dans un deuxième temps renvoyé dos à dos le régime et ses adversaires djihadistes – Laurent Fabius ne déclarait-il pas il y a quelques jours encore que Bachar et Daech étaient les deux faces de la même médaille ? -, le Président, ayant enfin pris connaissance du dossier et conscience des réalités, avait mesuré l’étendue de son erreur et compris que tenir la balance égale entre les deux camps revenait à assurer le triomphe de la barbarie. Il allait en tirer toutes les conséquences…

On allait voir ce que l’on allait voir. La conférence de presse de François Hollande – la sixième de son premier quinquennat – allait marquer le grand tournant, le grand virage, que dis-je, le spectaculaire tête-à-queue de la désastreuse politique menée depuis quatre ans par la France dans le drame syrien. Après avoir soutenu par principe la rébellion des démocrates contre la dictature héréditaire de la famille el-Assad, jusqu’à nier au-delà du raisonnable l’échec cuisant de l’Armée syrienne libre et l’inanité du rêve d’un printemps arabe, après avoir dans un deuxième temps renvoyé dos à dos le régime et ses adversaires djihadistes – Laurent Fabius ne déclarait-il pas il y a quelques jours encore que Bachar et Daech étaient les deux faces de la même médaille ? -, le Président, ayant enfin pris connaissance du dossier et conscience des réalités, avait mesuré l’étendue de son erreur et compris que tenir la balance égale entre les deux camps revenait à assurer le triomphe de la barbarie. Il allait en tirer toutes les conséquences…