Éphéméride du 22 Juillet

1209 : Massacre de Béziers

Bien qu'en majorité catholique, la ville refusait de livrer à Simon de Montfort et au Légat du Pape les cathares qui s'y trouvaient.

La phrase célèbre "Tuez les tous ! Dieu reconnaîtra les siens !" n'a jamais été prononcée : peut-être, tout simplement, parce que, comme l'explique Alain Decaux, la radicalisation des esprits était telle, et si forte leur imprégnation par la mentalité que révèle cette phrase apocryphe, qu'il n'était en fait nul besoin de la prononcer : elle "était" dans les esprits...

Dans notre album L'aventure France racontée par les cartes, voir la photo "La Croisade des Albigeois"

1461 : Mort de Charles VII, le Victorieux, le Bien Servi...

De Jacques Bainville, Histoire de France, chapitre VI, La Guerre de Cent ans et les révolutions de Paris :

"...Du point de vue le plus terrestre, du point de vue politique, ce qu'il y a d'incomparable chez Jeanne d'Arc, c'est la justesse du coup d'œil, le bon sens, la rectitude du jugement. Pour sauver la France créée par ses rois, confondue avec eux, il fallait relever la royauté. Pour relever la royauté, il fallait rendre confiance et prestige à l'héritier qui finissait par perdre espoir, et peut-être doutait de sa naissance même. C'est pourquoi la première rencontre de Jeanne et de Charles VII est si émouvante. Le geste de Jeanne, reconnaissant le dauphin qui la met à l'épreuve, et tombant à ses genoux, est décisif. Le principe sauveur, la monarchie, est désigné. À l'homme, au roi légitime, la confiance en lui-même est rendue.

Elle fut rendue à tous. Il n'était pas rare que les militaires et les politiques qui aimaient le mieux Jeanne d'Arc ne voulussent pas l'écouter. Presque toujours c'était elle qui avait raison, ses pressentiments étaient vérifiés et elle dégageait un tel esprit de tranquille certitude que les gens faisaient sans effort ce qu'elle avait dit. Ainsi fut levé le siège d'Orléans (8 mai 1429). Puis, sans perdre une minute, n'écoutant pas les avis, intéressés ou désintéressés, des faux sages, Jeanne conduisit le roi à Reims. La vraie sagesse était de suivre son inspiration.

D'enthousiasme, les Anglais qui essayaient de barrer le passage furent bousculés à Patay. D'enthousiasme, Troyes fut pris. Les gouverneurs bourguignons, effrayés par ce mouvement populaire, ne recevant pas de secours de Bedford, ouvrirent les portes de Châlons et de Reims. Le dauphin y fut sacré solennellement, selon les rites. Dès lors, le petit prince anglais ne pouvait plus être en France qu'un faux roi.

La France, après le sacre, retrouvait avec sa monarchie la condition de son indépendance et l'instrument de son salut...

Pourtant, une des grandes idées de la "bonne Lorraine" avait été la réconciliation des Français. Grâce au mouvement national que son intervention avait déterminé, le retentissement et l'horreur de son martyre réalisèrent son vœu. La domination anglaise était de plus en plus détestée. Paris même se lassait. Le duc de Bourgogne se sentait abandonné de ses partisans et la protection de l'Angleterre commençait à lui peser. Quatre ans après la mort de Jeanne d'Arc, au congrès d'Arras, il se réconciliait avec Charles VII qui n'acheta pas trop cher cet accord en exprimant des regrets pour l'assassinat de Jean sans Peur.

Brève réconciliation. La maison de Bourgogne sera encore l'ennemie de la France. Mais il n'y aura plus chez nous que des débris du parti bourguignon. Le parti de la légitimité, le parti français, l'a emporté. Un an après le traité d'Arras, les Parisiens ouvrent leurs portes aux gens du roi et ils aident Richemond à chasser la garnison anglaise.

Rien n'était encore fini. Les Anglais tenaient toujours une partie du royaume. Le reste était dans le chaos et la misère. Comme Charles le Sage, Charles VII avait tout à refaire : l'administration, les finances, l'armée, en un mot l'État. Et le roi de France n'avait que de misérables ressources : à la cour somptueuse de Bourgogne, dans le grand apparat de la Toison d'Or, on se moquait du "roi de Gonesse" monté sur "un cheval trottier". Et non seulement Charles VII ne disposait que de faibles moyens, mais tout le monde avait perdu l'habitude d'obéir : les grands vassaux donnaient le mauvais exemple. Il faudra juger le duc d'Alençon, coupable d'avoir négocié avec l'Angleterre.

Le beau feu d'enthousiasme et de patriotisme qui avait pris naissance à Domrémy ne pouvait durer toujours. Surtout il ne pouvait suffire à remplacer l'organisation et la discipline. Rétablir l'ordre, chasser les Anglais : ce fut, pendant vingt ans, la tâche de Charles VII. Il l'accomplit à la manière capétienne, petitement d'abord, pas à pas, posant une pierre après l'autre, aidé dans sa besogne par des gens de peu ou de rien, des bourgeois administrateurs, l'argentier Jacques Cœur, le maître de l'artillerie Jean Bureau. "Le bien servi" fut le surnom de Charles VII. Il eut le talent de se faire servir, d'écouter les bons conseils, d'exploiter les dévouements, d'être ingrat au besoin, bref de tout ramener au bien de l'État. Le résultat fut qu'à la mort du roi, l'Angleterre, en France, ne tenait plus que Calais. La victoire de Formigny (1450) effaça Crécy, Poitiers, Azincourt..."

Sur la création de l'Armée permanente par Charles VII, et l'artillerie des frères Bureau, voir l'Éphémeride du 26 mai...

1802 : Mort de Bichat

"Il est resté sur un champ de bataille qui veut aussi du courage et qui compte plus d'une victime. Personne en si peu de temps n'a fait tant de choses et si bien" (Corvisart)

Créés à l'initiative de Louis XIV et de Louvois, son ministre de la Guerre, les Plans-Reliefs palliaient la qualité insuffisante des cartes, à l'époque. Le roi avait ainsi une idée très précise de l'état des places-fortes de la France...

Cette collection regroupe 111 éléments (le plus souvent au 1/600ème), désormais tous classés Monuments Historiques : 26 maquettes, 21 objets divers et 64 Plans-Reliefs.

Une partie de la collection est visible à l'Hôtel national des Invalides. Une autre (soit 16 Plans-Reliefs) est en dépôt à Lille. Le reste de la collection est stockée en caisse (soit près de 70 %), faute de place pour être présentée...

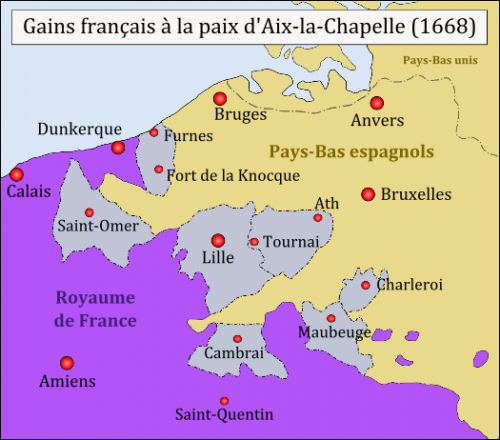

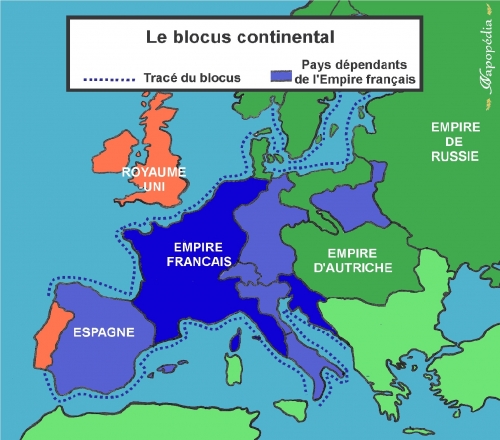

Le Clos Lucé (où mourut Léonard) de nos jours 1519 : Mort de Léonard de Vinci Il s'éteint au Clos Lucé, à l'âge de 67 ans : il vient d'écrire "Nul être ne va au néant", et de recevoir les sacrements de l'Église. Ci dessous, son autoportrait (sanguine). C'est François Premier, désireux d'introduire l’art italien dans le royaume, qui a décidé d’inviter le plus grand artiste de son temps, à le rejoindre en France avec le titre de "premier peintre, ingénieur et architecte du roi". En 1517, Léonard, qui a déjà 65 ans, est universellement reconnu pour son génie et ses talents multiples dans le dessin, la peinture (il est à l'origine du sfumato, technique de l'estompé), la sculpture et l’architecture : • Biographie, dessins et peintures : http://artdevinci.free.fr/ 1598 : Signature du Traité de Vervins Par ce Traité, signé entre le roi de France Henri IV et Philippe II d’Espagne, celui-ci reconnaît officiellement Henri IV comme Roi de France... Trois ans auparavant, en 1595, la Pape avait absout Henri IV (voir l'Éphéméride du 18 septembre) : avec cette reconnaissance du roi d'Espagne - chef de fait de la Ligue catholique, ennemi jurée du nouveau roi - c'est, pourrait-on dire, la fin définitive de l'épisode calamiteux des Guerres de religion en France; c'est également la fin finale de la reconnaissance d'Henri IV, roi de France et de Navarre - ex Henri III de Bourbon, roi de Navarre - et désormais successeur pleinement reconnu par tous de son lointain cousin Henri III de France, assassiné le 1er août 1589, juste après avoir mis le siège devant Paris, avec son cousin et allié Henri III de Navarre (voir notre Éphéméride du 30 juillet) 1668 : La Paix d'Aix la Chapelle met fin à la Guerre de Dévolution Celle-ci a eu pour finalité essentielle de consolider le "pré carré". Suivant les conseils de Vauban, Louis XIV veut protéger la France contre les invasions grâce à des frontières bien défendues par une ligne de villes fortifiées (photo ci dessous : Lille, "la reine des citadelles"). La politique du pré carré va être menée jusqu'à la Paix d'Utrecht de 1713. Elle va assurer à la France près d'un siècle de paix relative et une absence complète d'invasion, jusqu'à la Révolution. Avec cette Paix d'Aix la Chapelle, la France acquiert définitivement la ville de Lille, que Louis XIV ordonne aussitôt à Vauban de fortifier par une citadelle. Celui-ci va se surpasser: il appellera lui-même la "Reine des citadelles" l'ouvrage militaire que l'on admire encore aujourd'hui, remarquable par ses dimensions, la qualité de son architecture, et son état de conservation (ci dessous). 1684 : La Fontaine entre à l'Académie française Il y a été élu en 1683, au fauteuil n° 24, précédemment occupé par Colbert. Il prend ainsi une certaine revanche sur celui qui a fait tomber son protecteur, Nicolas Fouquet. "Vaincre la mer (l'Angleterre, ndlr) par la terre (le blocus continental, ndlr)" (Bainville) : le blocus continental imaginé par Napoléon, parfait sur le papier, inapplicable dans la pratique, car allant à l'encontre des intérêts commerciaux et économiques des États auxquels Napoléon voulait l'imposer... À Sainte-Hélène, Napoléon confia d'ailleurs à Las Cases : "...Cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France...", et l'empereur déchu ajoutait : "...J'embarquai fort mal toute cette affaire, je le confesse; l'immoralité dut se montrer par trop patente, l'injustice par trop cynique, et le tout demeure fort vilain, puisque j'ai succombé". Il serait fastidieux de raconter par le menu les mille détails qui forment la trame de cette tragédie espagnole, et comment elle a pu éclater. Cependant, Jean-Albert Sorel, dans ses Scènes et Tableaux du Consulat et de l'Empire en propose un assez bon résumé : voici le début de son chapitre X, Les affaires d'Espagne, pages 145/146/147 : Ce style imagé du militaire est l'expression d'une vérité profonde. C'est en Espagne que, pour la première fois, les armées de l'Empire se heurtent à une résistance nationale; elles y subissent leurs premiers échecs, leur prestige y est ébranlé. Ce sera, dans l'édifice, la première fissure. Les affaires d'Espagne, "ces malheureuses affaires d'Espagne", disait Napoléon, sont complexes à suivre dans leur détail, mais schématiquement, elle sont simples et se ramènent avec aisance à un trait essentiel : pour combattre les troupes anglaises débarquées au Portugal et y faire appliquer le Blocus, un corps expéditionnaire français avait dû traverser la péninsule (carte ci dessus). Une révolution de palais, mettant aux prises un fils indigne, ses parents honteux, et un ministre déshonoré, éclata alors à Madrid et Napoléon fut amené à intervenir. À Bayonne, grisé par les excès de son pouvoir, Janvier 2015 s’éloigne et l’on ne peut s’empêcher de continuer à ruminer « les évènements »… les ruminer avec un goût amer. Ruminer d’abord l’acte barbare lui-même mais, plus encore maintenant, ruminer ce que nous en avons fait. Car c’était bien un acte-question. Et cette essence échappait à ses auteurs. Elle était ce que nous aurions dû « retenir ». Avons-nous été à la hauteur ? A hauteur d’homme ? Pas sûr, en dépit de ce que nous susurre la complaisance qui est toujours la meilleure alliée du conformisme. Car ce qu’il eût fallu d’abord faire, peut-être, devant cet acte, c’est le silence. Ce silence qui permet d’intérioriser et donc d’objectiver. Mais que reste-t-il de l’intériorité dans ce qu’un philosophe appelle « la grande fabrique postmoderne des affects et des illusions »… ? S’en tenir à la minute de silence. A la limite, en la faisant accéder aux dimensions d’une manifestation : une vraie marche blanche. Silencieuse. Sans pancartes ni slogans. Et surtout pas ce slogan en « Je » qui dit trop bien à la fois l’origine – les réseaux sociaux, les réseaux du « tout-à-l’ego », a-t-on dit. Un ego maladif – et la nature profonde de ce sociodrame par lequel nous avons tenté d’éviter – et pour certains, de récupérer – les questions posées par l’acte. Les questions essentielles : la violence, la liberté, la responsabilité, la vie, la mort, la place de Dieu… Non qu’elles n’aient pas été soulevées, mais rarement à bras-le-corps. Parce qu’elles font peur. Et, face à la peur, nous avons deux réflexes : l’enfermement dans des certitudes faciles et la fuite en avant. Les deux ont fonctionné cumulativement pour l’évitement des remises en cause : il faut, de plus en plus, protéger la liberté d’expression et préserver notre conception de la laïcité. Autrement dit, consolider les causes mêmes du mal… Et comme souvent dans notre monde où ils sont, partout, les premières victimes, en s’attaquant aux enfants. Ainsi va-t-on expérimenter sur eux ce nouveau et bien hasardeux protocole pédagogique de « l’enseignement laïque du fait religieux ». C’est dans ce cadre qu’on va vraisemblablement leur expliquer qu’on a le droit de dire que la religion la plus « con » qui soit, c’est l’Islam, mais qu’on n’a pas le droit de dire que les musulmans sont des « cons »… Puis, on leur fera apprendre par cœur l’inusable propos de Voltaire : je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je suis prêt à me battre pour que vous puissiez continuer à le dire… . Et ce, alors même que la vérité est spontanément sortie de leur bouche : « Fallait pas se moquer… ». Et ce, alors même que le problème de fond n’est pas l’école mais la déstructuration familiale. Eh ! bien non, je ne suis pas prêt à me battre pour le droit au blasphème. Que le blasphème ne soit plus un délit, c’est une chose. Mais le fait que ce ne soit plus un délit ne crée pas un droit. Cela crée, au contraire, une obligation : celle d’utiliser à bon escient l’espace de liberté ainsi créé. Si le blasphème, parce qu’il n’est plus un délit, devient un droit, qu’est-ce que cela fait ? Des morts. Si l’avortement, parce qu’il n’est plus un délit, devient un droit, qu’est-ce que cela fait ? Des morts. Si l’euthanasie parce qu’elle n’est plus un délit, devient un droit, qu’est-ce que cela fait ? Des morts. On atteint là la racine de la perversion de la liberté version 1789. Car l’article 4 de la Déclaration le disait : la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Bien ! Sauf que lorsque le subjectivisme absolu prend le dessus, la limite explose et la liberté dégénère en libertarisme. Mortel. Et si je ne suis pas prêt, c’est –disons-le – au nom de l’Evangile. Ephésiens 4, par exemple : « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche… Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclats de voix ou insultes… ». J’entends les ricanements : comme si l’Evangile avait jamais empêché la violence et n’avait pas, même, odieusement servi à la justifier ! Qu’il l’ait souvent empêché, j’en suis persuadé. Qu’il ait parfois servi à la justifier, c’est incontestable et intolérable. Mais si l’on veut bien – honnêtement – regarder l’Histoire (ce qui aurait pu être aussi une retombée bénéfique de ces moments si souvent qualifiés d’ « historiques »), on fera au moins deux constatations. La première est que si la foi chrétienne a pu justifier d’inadmissibles violences, elle est aussi la seule, à ce jour, qui, en revenant sur elle-même, a pu puiser dans ses ressources propres les motifs de préférer la paix et de la mettre en œuvre. En Europe notamment. Aucun autre système de convictions – et surtout pas les idéologies – n’est parvenu à s’auto-corriger. Ils se sont effondrés avant. Ainsi des deux totalitarismes. Qui étaient athées et antichrétiens. La seconde constatation que l’on fera, si l’on est honnête, c’est que ce n’est tout de même pas un hasard si c’est en pays chrétien, et nulle part ailleurs, que se sont développés les droits de l’homme, la démocratie, la laïcité, le souci des victimes, l’action humanitaire… etc. Ou alors il faut « croire » en la génération spontanée. Ce qui n’est pas sérieux. Comme quoi, le débat de fond sur la laïcité est loin d’être épuisé. Et si ce n’est pas nous, chrétiens, porteurs de la responsabilité de cette civilisation, qui le relançons, qui le relancera ? Qui enseignera que si l’homme est homme, c’est parce qu’il lui a été «donné », et à lui seul, deux ailes qui lui permettent de s’élever au-dessus de sa bestialité : la Foi et la Raison. Deux ailes indissociables parce que, comme l’expliquait superbement Benoît XVI, elles ont besoin l’une de l’autre pour se mutuellement stimuler et se mutuellement corriger de leurs dérives maléfiques. Edgar Morin, dans son « Penser l’Europe », appelait cela « la grande dialogique de l’Occident ». Et comment ne pas évoquer aussi ce propos du Cardinal de Lubac dans « Le drame de l’humanisme athée » : « Il n’est pas vrai que l’homme, ainsi qu’on semble quelquefois le dire, ne puisse organiser la terre sans Dieu. Ce qui est vrai, c’est que sans Dieu, il ne peut, en fin de compte, que l’organiser contre l’homme. L’humanisme exclusif est un humanisme inhumain ». Il faut arrêter d’aborder la question de la foi, y compris celle de l’Islam, de façon biaisée c’est-à-dire, encore, par des catégories seulement sociologiques : les religions, les communautés, le multiculturalisme… etc. Or, de ce point de vue, une autre vive inquiétude suscitée par notre sociodrame, c’est bien le caractère souvent timoré des réactions chrétiennes. Celles d’un christianisme ayant tellement intériorisé la sécularisation qu’il en a perdu la fraîcheur des sources vives. C’est ainsi qu’on a pu voir de grands organes de presse chrétiens analyser à pleines pages le mouvement du 11 janvier, à grands renforts de… sociologues, sondages et instituts d’opinion. De théologiens, peu. De références bibliques, encore moins. L’Evangile ensablé dans le social… c’est aussi une figure de ce monde. Celle de la sociolâtrie. Pourtant, c’est Claudel, je crois, qui affirmait que lorsqu’il voulait les dernières nouvelles, il lisait…Saint Paul et Karl Barth, de son côté, conseillait de vivre ici-bas le journal dans une main et l’Evangile dans l’autre… Qu’a fait le Christ face à la violence ? Silence. « Tu ne réponds rien ? » Non. Ou plutôt si : sept paroles, dont une – «pardonne-leur…» – a été reprise comme « couverture » par le nouveau Charlie. Bien malencontreusement. C’est l’adverbe le plus « soft » que j’ai trouvé… On ne christianise pas Mahomet. L’amour et le pardon des ennemis sont le propre du Nouveau Testament. Et que faisait le Christ lorsqu’il était pressé par la foule ? Il montait en barque, avançait en eau profonde ou se retirait sur la montagne. Et c’est peut-être pour lui – et pour nous – la pire tentation : se dire que, décidément, nous ne sommes pas de ce monde, et l’abandonner à son autodestruction (car Dieu laisse le mal en liberté, comme le reste, mais il fait en sorte que le mal finisse toujours en bien). Mais le Christ redescendait de la montagne. Car là-haut, il priait. Et la dernière fois qu’il y est monté, c’est pour le poteau d’exécution. Il se trouve que j’ai suivi ces évènements en lisant un de mes cadeaux de Noël, le récit d’Erik Orsenna intitulé « Mali ô Mali », du nom de ce pays si attachant qui est… l’histoire d’un Fleuve. Et c’est cette histoire que raconte le griot de service : un Fleuve donc, qui, au lieu d’aller bêtement se jeter, comme tout le monde, dans la mer, décide, à contre courant, de monter affronter les sables du désert. Celui-ci finira par réussir à le détourner. Et le griot renonce à poursuivre l’histoire…Mais tout n’est pas perdu : Tombouctou, libérée, garde sa foi et retrouve la raison. Orsenna écrit : « C’est la rançon du métier de griot : l’effacement. Celui qui a pour mission de raconter doit apprendre à devenir invisible. A aucun prix, il ne doit troubler le cours des choses ». • Une remarquable étude - et fort utile - de l'excellent site PHILITT. Les spécialistes interviendront s'il y a lieu. LFAR La modernité, ou monde moderne, abrite en son sein deux grands mouvements : d’un côté, les adeptes des Lumières et, de l’autre, ceux qui émettent de franches réserves face à cet enthousiasme. Sous la catégorie « antimoderne » ou « réactionnaire », qui leur est assignée ou qu’ils s’assignent eux-mêmes, cohabitent pourtant diverses tendances, parfois mêmes antagonistes. Repère historique commode, 1789 offre cependant une lecture trop schématique de l’implantation des idées modernes. Si la diffusion progressive de ces idées est globalement admise, l’importance accordée à un événement particulier peut varier d’une plume à l’autre. Le philosophe du droit Michel Villey a pu, par exemple, rattacher l’inflexion moderne des droits de l’homme (subjectivisme juridique) au volontarisme ockhamien et, plus tard, à la Réforme catholique – Vitoria en tête – sans faire du protestantisme l’unique levier ; alors que Max Weber, en choisissant comme événement pertinent l’essor du capitalisme, a renforcé le poids de l’éthique protestante. Leo Strauss a quant à lui mis l’accent sur la Renaissance, et particulièrement l’apport décisif de Machiavel dans le délitement de la conception classique du politique. Enfin – panorama non exhaustif –, Péguy situe aux environs de 1881 la naissance d’une modernité constituée par l’avilissement de la mystique en politique – la politique consiste à vivre de la République, la mystique à mourir pour elle. Il n’y avait pas pour Péguy de coupure entre la France d’Ancien Régime et la France de la Révolution ; il y avait, d’une part, « toute l’ancienne France ensemble, païenne (le Renaissance, les humanités, la culture, les lettres anciennes et modernes, grecques, latines, françaises), païenne et chrétienne, traditionnelle et révolutionnaire, monarchiste, royaliste et républicaine, – et d’autre part, et en face, et au contraire une certaine domination primaire, qui s’est établie vers 1881, qui n’est pas la République, qui se dit la République, qui parasite la République, qui est le plus dangereux ennemi de la République, qui est proprement la domination du parti intellectuel », explique-t-il dans Notre jeunesse. Ces écarts de datation s’expliquent par le choix de l’élément cardinal retenu pour apprécier la modernité – par exemple la fin de la mystique chez Péguy. Cet élément ou critère répond également au phénomène étudié : si les causes de la modernisation du droit recoupent celles de la modernisation du politique ou de l’économie, on ne saurait pourtant y retrouver exactement les mêmes logiques à l’œuvre dans les mêmes proportions. Contestation des métarécits Il faut cependant relever, au-delà des différentes perspectives, une réelle convergence des vues sur les fondations du monde moderne. Sans fournir une lecture approfondie de son soubassement conceptuel, la modernité se caractérise avant tout par la sortie du religieux en tant que mode de structuration – et non pas la fin des religions. Alors que le monde pré-moderne reposait sur la tradition (le passé), la transcendance (le sacré) et supposait une organisation sociale hiérarchisée de forme holistique ; le monde moderne s’enivre d’optimisme en exaltant le progrès d’une histoire dont il se sait pleinement acteur, croit en l’autonomie de sa volonté (nouvelle source de normativité) et place à la base de l’organisation sociale l’individu atomisé. Opposons encore la raison des anciens au rationalisme des Lumières : rationalisation de la métaphysique (criticisme kantien), de la politique et de l’anthropologie (théories du contrat social, utilitarisme) ou de l’économie (capitalisme bourgeois). Ajoutons que certains auteurs, comme Jean-François Lyotard ou Michel Maffesoli, se réfèrent à la notion de postmodernité pour, au fond, souligner la césure entre les philosophies du sujet, issues des Lumières, et certaines philosophies du soupçon, notamment celles patronnées par Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud et Martin Heidegger. Philosophies surtout relayées, en France, par Jacques Derrida, Michel Foucault et Jean-Paul Sartre. Pour le dire autrement, en paraphrasant Lyotard, la postmodernité, contrairement à la modernité, n’accorde plus aucun crédit aux métarécits. La fin de ces métarécits exprime la fin d’un savoir motivé ou soutenu par la volonté de remodeler – de transfigurer, de séculariser – l’ordre moral ancien selon un mode de structuration non religieux. Il s’agit également de redonner un sens à l’histoire par la dialectique hégélienne et marxiste. En résulte, par exemple, le triomphe du positivisme juridique et son refus de produire une théorie du droit entachée de considérations éthiques. Il y a un lien entre ce type de positivisme – à ne pas confondre avec le positivisme d’Auguste Comte encore soucieux de construire un ordre moral amélioré – et l’épistémologie foucaldienne, empruntée à Nietzsche dans sa Généalogie de la morale, qui s’évertue à démystifier la rationalité apparente des discours pour mieux mettre à jour les rapports de pouvoir occultes. Ce lien, c’est la condition postmoderne, la contestation des métarécits. Retenons davantage, car elle semble communément admise, la distinction entre moderne et antimoderne. Par ailleurs, nous conservons le lien, relativement étroit, posé entre la modernité et les Lumières. Le monde moderne, en sa modernité, renferme donc, à la fois, le moderne comme équivalent du moderniste, et l’antimoderne. L’antimoderne désigne alors le moderne en conflit avec la modernité. On doit déjà relever à ce stade la porosité des classifications, le chevauchement inéluctable du moderne et de l’antimoderne. Un auteur comme Friedrich Hayek illustre bien cette friction : s’agit-il d’un antimoderne, d’un moderne ou, peut-être, d’un hyper/postmoderne ? Probablement un peu des deux, ou des trois si l’on accepte de dissocier moderne de postmoderne. Variations autour de l’antimodernité Un événement susceptible d’être un contre-événement (une révolution contraire). Or, la révolution dépasse le cadre de l’événement pour rejoindre celui de l’époque, et l’on ne peut changer une époque. Il faudrait alors substituer antirévolutionnaire à contre-révolutionnaire. L’antirévolutionnaire envisage la restauration du monde ancien par l’effet de la providence et non par une révolution qui, intrinsèquement, en tant que moyen et indépendamment de ses visées, doit être combattue. Au sens très large, les contre-révolutionnaires (tout comme les anti-Lumières) désignent les antimodernes. Nous retiendrons le sens large puisque le réactionnaire chimiquement pur – anti-Lumières et contre-révolutionnaire stricto sensu – n’existe pas. Les anti-Lumières, de Joseph de Maistre à Louis de Bonald, ne proposent pas une révolution contraire. Le réactionnaire est donc anti-Lumières et antirévolutionnaire. Paradoxalement, si Joseph de Maistre incarne la réaction, il ouvre également la voie au courant antimoderne, précisément en intégrant le caractère irréversible du changement d’époque que constitue la Révolution. Les antimodernes tempérerons leurs critiques à l’égard des Lumières en délaissant l’idée d’un retour providentiel à l’âge d’or de l’Ancien Régime. Il est par conséquent abusif de qualifier des auteurs comme Eric Zemmour ou Alain Finkielkraut de réactionnaires. Une des expressions de la réaction contemporaine provient de l’islam radical. Cet islam dégénéré apparaît réactionnaire du point de vue occidental dans la mesure où son idéologie vise la destruction du monde moderne – en utilisant sa technologie –, mais révolutionnaire pour la culture arabo-musulmane : le rationalisme de l’État islamique n’a rien à voir avec un prétendu retour à la tradition. Les traditionalistes souhaitent quant à eux conserver ou retrouver une tradition, c’est-à-dire préserver ou restaurer la transmission de certaines dispositions d’ordre culturel. Soit préserver la tradition monarchique anglaise (Edmund Burke) ou, en France, la monarchie absolutiste depuis Louis XIV face à l’entreprise révolutionnaire ; soit retrouver une tradition indo-européenne (René Guénon, Julius Evola). Si Guénon et Evola, à l’inverse de Burke proche du parti whig, se réfèrent à une tradition contraire aux Lumières, il ne sont pas pour autant des antirévolutionnaires. Guénon s’exilera en terre d’islam et Evola optera pour une posture apolitique. Mieux vaut ne pas détacher le traditionaliste de l’antimoderne pour en faire une expression de l’antimodernité. Tout changer pour que rien ne change Si la sériation a le mérite d’affiner le discernement, à trop vouloir ordonner, l’inverse se produit et la confusion l’emporte. La plupart des auteurs seront donc qualifiés d’antimodernes afin de r

L’introduction récente de la notion de prédicat dans l’apprentissage de la grammaire française a suscité de violentes réactions contre les pédagogues modernes qui, non contents de modifier l’enseignement de l’orthographe, s’en prennent maintenant à l’enseignement de la grammaire. Mais a-t-on justement instruit le procès de cette nouvelle réforme ? Lucie Martin, l’une des « professeures », qui a lancé la polémique, précise ce qu’il faut entendre par prédicat : « Un nouvel intitulé est apparu, issu du travail des linguistes, appelé le prédicat. C’est, dans une phrase, ce qui se définit par « ce qu’on dit du sujet ». Par exemple, dans la phrase « Lucie a passé de bonnes vacances de Noël », le sujet, c’est Lucie, et le prédicat c’est ce qui est dit sur Lucie. Et que dit-on sur Lucie ? Qu’elle a passé de bonnes vacances de Noël. Le prédicat dans cette phrase, c’est donc « a passé de bonnes vacances de Noël ». » Exit, selon Lucie Martin, l’étude des compléments ; repoussée aux calendes grecques, la question des accords du participe passé puisque seule une approche analytique de la phrase permettait de la résoudre. Jean-Paul Brighelli, qui signe dans Le Point, la plupart des billets sur l’éducation, souligne les dangers d’une telle réforme : « Si on leur parle de prédicat au lieu de COD, on leur donne un cadre général en les privant du détail. C’est les emmener au bord de l’eau sans les faire boire. Il y a une entreprise de démolition de la langue, une volonté de n’en avoir qu’une vision utilitaire pour pouvoir seulement lire un ordre ou une recette de cuisine ! » La fin de l’étude analytique ? Le conseil supérieur des programmes se défend d’un tel procès d’intention : la notion de prédicat ne consiste pas à faire passer à la trappe l’étude analytique de la langue française. « Le « prédicat », précise-t-il, ne se substitue pas aux compléments du verbe comme l’ont affirmé différents commentateurs dans les médias. Il comprend le verbe et ses compléments si celui-ci en a ; les compléments continuent donc d’être étudiés systématiquement. » Le prédicat est simplement, dans l’esprit du CSP, un bon outil pour « entrer » dans l’analyse grammaticale. Il n’abolit pas cette dernière. Michel Lussault, le président du CSP, informe ses contradicteurs que cette notion a été introduite depuis longtemps au Québec sans poser le moindre problème ; elle a d’autre part pour elle de faire l’objet de savants travaux universitaires dont on trouve de fait la recension dans l’éminente Revue de linguistique et de didactique des langues (LIDIL), en particulier dans le numéro 37 qui a trait à la syntaxe et à la sémantique des prédicats. Un gage d’honorabilité. Si ces précisions rassurent, suffisent-elles à indemniser cette nouvelle démarche de toute critique ? Le polémiste est, à un moment donné, tenté, pour convaincre son lectorat, d’accuser le trait : ce faisant, sa critique prend l’allure d’une caricature qui dessert son point de vue. C’est souvent la manière de Brighelli. On le comprend : les dégâts qu’occasionne la caste des théoriciens de la pédagogie sont si irritants qu’on est tenté d’exprimer sa colère, à s’en époumoner à longueur d’articles. Mais ces dégâts sont à la fois si redoutables et si pernicieux qu’on ne peut faire l’économie de dévoiler les fondements philosophiques qui les inspirent. Précisions du CSP… Si l’on prend soin, en effet, de lire attentivement les précisions du CSP, précisions qu’on trouve sur son site officiel, on s’aperçoit que cette réforme, comme bien d’autres, est motivée par le souci de « donner les moyens d’analyser des énoncés de formes très différentes et en incitant à s’intéresser à leur sens ». Dans cette perspective, le CSP indique « qu’il a fait le choix de limiter le plus possible la terminologie d’étiquetage ». Le décor est planté : la division de la phrase en éléments simples (sujet/prédicat) conduirait plus sûrement à appréhender le sens de la phrase qu’en étiquetant les unités qui la composent (sujet/verbe/COD, COI, Compléments circonstanciels etc…). Cette nouvelle approche « doit permettre, selon Michel Lussault, de saisir la phrase comme un énoncé signifiant et pas seulement comme une suite de mots à étiqueter » (Le Parisien). On retrouve ici cette fameuse dichotomie entre le sens et le savoir, jugé trop technique, peu en prise directe avec la vie. Il ne sert à rien, suivant cette approche, se moque Lussault, « d’apprendre des étiquettes ». Cette dichotomie entre le sens et le savoir sous-tend toutes les réformes qui concernent l’apprentissage de la langue. A ce titre, la méthode syllabique (B et A : BA) qui nous servit à apprendre à lire est également « découplée du sens » : on décida que la méthode globale de lecture installait plus directement « l’apprenant » au cœur du sens. De même, l’apprentissage des règles d’orthographe apparaît, suivant de tels principes, comme un considérable alourdissement au regard de l’exaltante envie de s’exprimer qui motive, comme on sait, des générations de lycéens. Je ne répèterai pas ici les critiques qu’on peut trouver sur la méthode globale dans l’apprentissage de la lecture, et je ne veux pas ajouter à maints articles un billet d’humeur sur une orthographe qui serait devenue négociable, prétend-on. Veut-on dénoncer les réformes qui mettent en péril l’enseignement de la langue, il faut commencer par s’en prendre au principe que j’ai mis ici en exergue. Ses effets ne se font d’ailleurs pas sentir seulement dans le domaine de l’acquisition des connaissances : à faire de l’école, un lieu de vie plus qu’un lieu de savoir, un lieu d’expression démocratique où se libère enfin la parole du futur jeune citoyen, à considérer que l’élève est au centre du système éducatif, et non plus le savoir qu’on y enseigne, on détruit l’autorité, on remet en question le principe même de la transmission, comme l’a bien montré François-Xavier Bellamy dans son beau livre sur la transmission. Vertus de l’étiquetage C’est ce principe fondateur -et ravageur- de la démarche pédagogique moderne qu’on retrouve ici et qu’il faut encore et toujours dénoncer : outre que prétendre échapper à l’étiquetage est imbécile (qu’est-ce que la notion de « prédicat », si ce n’est une étiquette ?), affirmer que l’étiquetage, sous prétexte que le savoir en s’y montrant de manière trop voyante nous éloignerait de la compréhension, est une opération mécanique dénuée de sens est une contre-vérité. L’opération de l’étiquetage a des vertus centrales. Etiqueter, c’est résumer sous l’égide d’une étiquette tout le savoir que contient l’objet à laquelle elle se réfère ; c’est l’étape terminale d’une enquête portant sur une réalité donnée et c’est un moyen commode de retrouver le savoir qui s’y trouve déposé. « L’étiquette » de COD renvoie à l’idée que l’action du verbe s’exerce sur un objet, que la désignation de l’objet complète l’information que le verbe a commencé de donner et, de surcroît, elle donne une indication sur la construction du verbe. Chacun s’y retrouve : même si, aux yeux des linguistes, l’étiquette peut être discutable, elle désigne un savoir pratique qui permet au jeune élève de s’orienter dans la langue et dans le monde. Je ne suis pas sûr, par contre, que la notion de « prédicat » soit aussi simple à décrypter et que dans le magasin des espèces exotiques de nos Diafoirus modernes, les jeunes cervelles s’y retrouvent mieux. D’autre part, que nos éminents théoriciens y songent : jeter le discrédit sur l’étiquetage, c’est, à terme, condamner la démarche scientifique : que serait la botanique ou la zoologie si elles étaient dépourvues du souci de classer les espèces ? Je ne peux penser qu’en classant. Je ne peux m’orienter dans l’infinie diversité du réel qu’en nommant les choses. Je ne m’éveille au spectacle du réel qu’en assurant mes prises sur lui : l’emploi de la terminologie est indispensable dans cette entreprise. La fin de la grammaire ? Cette rectification philosophique nous permet de pointer les effets délétères de cette réforme. On peut d’abord augurer que les « apprenants » habitués à s’emparer du matériel linguistique, en se fondant sur une terminologie complexe et pauvre tout à la fois (un seul terme pour une réalité globale) répugneront ensuite à se plonger dans les distinctions d’une grammaire analytique qu’on leur promet pourtant. Il faudra donc renoncer à resservir les classifications de la grammaire classique, puisqu’il est, dès le départ entendu, qu’elles relèvent de toute façon d’une démarche scolastique pesante. Faut-il y voir, de la part de nos théoriciens de la pédagogie, un calcul stratégique ? Je serais plutôt tenté d’y voir une nouvelle preuve de leur coupable ingénuité : il suffit sans doute à leurs yeux de réformer pour qu’un changement bénéfique notable s’ensuive nécessairement. Leur célébration de la réforme permanente les détourne d’en considérer les effets. Il y a, du coup, chez eux une méconnaissance crasse des mécanismes mentaux, un intérêt nul pour une science qui s’attacherait à dégager les procédés par lesquels on peut faire croître une jeune intelligence. De leur côté, les enseignants qui y croient encore s’évertueront à enseigner la notion de prédicat sans s’apercevoir que l’esprit de l’élève habitué à n’appréhender le réel que d’une manière globale ne peut plus consentir ensuite à effectuer un effort d’analyse. On peut prédire, à partir de là, le développement de cette réforme : les principes de la grammaire traditionnelle subiront à leur tour quelques adaptations, avant d’être tenus pour des outils inutilement pesants. Au mieux, on se souviendra de leur pertinence mais ne sachant leur trouver un emploi, on les considèrera comme de plaisantes antiquités, au même titre que la méthode syllabique en lecture, réputée pour avoir produit des effets bienfaisants, mais qu’on répugne aujourd’hui à trouver opérationnels. Toujours est-il que dans ce souci exclusif de s’orienter immédiatement vers le sens, on largue les précautions, jugées toujours trop formelles, qu’on doit prendre avec les règles. Mais il ne faut pas chercher ailleurs l’incapacité de beaucoup d’élèves à lire correctement un texte, à se soucier de l’orthographe des mots, à accorder une importance minimale à la syntaxe, à la ponctuation… Le prédicat au service de la servitude Si l’enseignement d’une grammaire authentique est, à ce jeu, gravement hypothéqué, la construction des repères de l’enfant permise par le repérage rigoureux des fonctions d’un message est assurément compromise, elle aussi. Le linguiste Alain Bentolila insiste sur les bienfaits de la grammaire traditionnelle : l’analyse grammaticale permet à l’enfant de maîtriser les choses. Il prend un exemple : « Dans la phrase « Je construis une maison avec des briques et du ciment », ce qui importe à l’enfant c’est de savoir que la maison est un objet sur lequel on agit, que les briques et le ciment sont des compléments de moyen ou d’accompagnement. Vous allez situer votre action dans le temps et lui donner du sens. C’est très concret, la grammaire. » En simplifiant, d’entrée de jeu, l’acquisition des formes grammaticales, on ne prépare plus l’enfant à agir efficacement sur les choses. Je pointerai un dégât ultime de cette démarche et ce n’est pas le moindre : en habituant l’élève à envisager le message dans sa globalité, on ne dresse pas son esprit, à accueillir celui-ci avec une certaine suspicion ; le prédicat étant « tout ce qu’on dit -indistinctement- sur le sujet », le détail de ce qu’on dit sur lui perd son relief, cesse d’accrocher l’attention. A terme, faudra-t-il s’étonner que le récepteur du message soit devenu étrangement passif et … politiquement malléable ? Je découvre ainsi de quelle réalité le prédicat est le nom : elle s’appelle régression intellectuelle, imbécilité, et pour finir servitude politique. Mais du côté des théoriciens de la pédagogie, bref de ceux qui décident depuis des décennies de l’avenir de l’éducation de nos enfants, l’installation de cette réforme, apparemment minime, renvoie à une réalité dans la compréhension de laquelle, seule la théologie peut nous guider : elle s’appelle l’angélisme. Ce sera l’objet d’un prochain article. •

Brexit, loi El Khomri, crise agricole, primaire… Sous ce titre, c'est une réflexion très intéressante que Jacques Sapir a donnée dans son blog [28.02], à la fois sur notre situation économique, sur la position de la France au sein de l'Europe, sur l'état de l'Union Européenne et de l'Euro, enfin sur le spectacle de décomposition accélérée qui affecte notre système politique. Et qui n'est d'ailleurs pas que spectacle, mais surtout réalité. L'analyse de Jacques Sapir nous intéresse à titre particulier. Nous aurions envie de dire qu'il la mène à la maurrassienne. Se défiant des partis, du Système, et en appelant en quelque sorte à la mobilisation du Pays réel, plutôt qu'à celle des politiques. A vrai dire, nous doutons beaucoup que le processus qu'il imagine et appelle de ses vœux pour que nous sortions « de la situation de décomposition politique dans laquelle nous nous trouvons » puisse réellement se développer dans le cadre du Système qui nous enserre. Pour nous, sans rupture avec notre actuel système de démocratie formelle, rien, en fait, ne se fera de décisif. Jacques Sapir ne va pas jusque là. Mais il y tend. Ce qui nous paraît déjà beaucoup. LFAR L’une des caractéristiques de la situation actuelle est le désenchantement vis-à-vis du « rêve » européen. L’Europe, et en particulier sous sa forme de l’Union européenne, ne fait plus rêver. Elle inquiète et elle fait même peur. Le « rêve » s’est transformé en cauchemar, d’Athènes à Paris, en passant par Rome, Lisbonne et Madrid. Les causes en sont multiples : chômage de masse, politiques d’austérité à répétition dont le poids est toujours porté par les mêmes, mais aussi montée des réglementations liberticides et des détournements de souveraineté, enfin des comportements scandaleux à l’échelle internationale comme on peut le voir dans la gestion calamiteuse de la question des réfugiés ou dans l’alignement sur la politique états-unienne avec le soutien apporté, de fait, aux néo-nazis qui sévissent à Kiev. Ce désenchantement se traduit par la montée des remises en cause de l’Union européenne, dont le débat sur une sortie possible de la Grande-Bretagne (ce que l’on appelle le « Brexit ») est l’un des exemples. Il provoque en retour la crise ouverte des élites politiques, et en particulier en France où la « construction européenne » avait depuis longtemps quitté le domaine de la raison pour entrer dans celui du dogme religieux. C’est ce qui explique le spectacle de décomposition accélérée que donnent les deux partis anciennement dominant de la vie politique française, le Parti « socialiste » et l’ex-UMP rebaptisé « Les Républicains ». Un PS incapable de faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire Cette décomposition est aujourd’hui une évidence au sein du P« S ». La tribune co-signée par Mme Martine Aubry et quelques autres, tribune dont on a déjà parlé, en est l’un des symptômes [1]. Dans cette « rupture », qui semble bien aujourd’hui actée [2], entre deux lignes que pourtant tout rapproche et en particulier leur européisme, ce sont les querelles d’égo qui ont d’abord parlée. Et ceci est symptomatique d’une décomposition politique quand on n’est plus capable de faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire, ou que l’on en vient à considérer les questions de personnes comme essentielles. De fait, la cohérence du gouvernement, et des partis qui le soutiennent, est déterminée par le vote du Traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance (le TSCG [3]), vote qui fut obtenu en septembre 2012 [4]. Ce Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, contient en réalité trois mensonges pour le prix d’un. Quelle stabilité, quand on voit dans le rapport récent du FMI [5] que les mêmes mécanismes qui ont été mis en œuvre depuis 2010 n’ont fait qu’aggraver la crise ? Quelle stabilité encore quand on voit la dépression que connaissent les pays en crise ? Parler de stabilité est ici un mensonge flagrant. Quelle coordination, encore, quand on sait qu’il n’y a de coordination qu’entre des agents libres et des Etats souverains, alors c’est à une autorité hiérarchique que l’on a affaire, et qu’il n’y a dans ce traité qu’asservissement à des agences dites indépendantes ? J’écrivais en octobre 2012 : « Ce Traité organise en fait le dépérissement de la démocratie en Europe avec la fin de l’autorité suprême des Parlements nationaux en matière budgétaire. Or, il faut s’en souvenir, c’est par le consentement à l’impôt que commence la démocratie. » [6] Quelle gouvernance, enfin, dans un Traité qui s’est avéré inapplicable et qui n’a pas eu d’autres fonctions que d’être violé à peine signé ? Mais ce traité désastreux a bien été l’inspiration des diverses mesures prises par François Hollande et ses divers gouvernements. C’était ce traité qu’il fallait combattre et non pas pleurer sur ses conséquences. Ceci ne rappelle que trop cette célèbre phrase de Bossuet qui s’applique, hélas, parfaitement à cette situation : « Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics, quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit, quoique ce soit avec répugnance ». [7] Entre Fillon, Juppé, Le Maire et Sarkozy, où sont les différences ? Mais, la décomposition sévit aussi dans l’opposition. La « primaire » que les « Républicains » veulent organiser n’est pas seulement une injure aux institutions, dont ce parti devrait, de par ses origines, être le meilleur défenseur. Elle se traduit par une surenchère de petites phrases, des postures dont raffolent certains dirigeants politiques, le verbe haut et les coups bas. Car, entre MM. Fillon, Juppé, Le Maire et Sarkozy, où sont les différences ? Un peu plus ou un peu moins d’austérité ? Quelques cadeaux en plus ou en moins pour le Medef ? Le jeunisme brouillon contre la calvitie couverte d’erreurs ? Ce sera, toujours, le même alignement sur Bruxelles, sur l’Union européenne et sur l’Allemagne. Il faut espérer qu’une voix se lève pour faire entendre un autre discours. Mais, en attendant, nous avons droit au même spectacle que celui donné par les « Solfériniens ». Enfin, des histrions proposent des candidatures de fantaisies, comme celle de Nicolas Hulot, sans se soucier du programme qui pourrait la sous-tendre. Cette focalisation sur des personnalités est bien la preuve que nous sommes dans un espace politique complètement décomposé. Le dilemme européen : la déflation ou la disparition Pourtant, l’heure est grave. La situation de la France n’a d’égal que la crise que connaît l’Union européenne. Il suffit de lire ce qu’écrit un auteur « européiste », mais pourtant lucide, pour s’en convaincre [8]. Car cette crise qui perdure a une origine. Cette destruction de l’ensemble du cadre économique et social que nous connaissons en France vient de ce que l’euro favorise ou impose dans les différents pays membres. Mais, elle découle aussi du cadre politique implicite qui se met en place à propos de l’euro dans les pays de la zone euro. Aujourd’hui, la plupart des Européens sont désormais conscients des effets négatifs sur l’économie de la monnaie. On sait ce qu’elle entraîne, et ce qui était prévisible depuis près de dix ans [9] : croissance faible et montée du chômage. La crise de la zone euro est désormais une évidence, même pour les idéologues les plus bornés. Aucun des problèmes fondamentaux posés dès l’origine n’a été résolu, et leurs effets désormais s’accumulent. Les solutions partielles qui ont été proposées, et présentées comme des avancées historiques vers une Europe fédérale, posent en réalité bien plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. La zone euro n’a plus d’autre choix que de s’engager toujours plus dans une politique de déflation, dont les conséquences cumulées sont redoutables pour les peuples des pays qui la composent, ou de disparaître. L’attractivité de l’euro mais aussi de l’Union européenne est en train de s’effacer. La faute en revient aux politiques d’austérité qui ont été mises en œuvres ouvertement pour « sauver » l’euro, c’est-à-dire pour résoudre la crise des dettes souveraines. Or, ces politiques ont plongé les pays qui les ont appliquées dans des récessions très profondes [10]. Il faudra que très rapidement les dirigeants des différents pays en prennent acte et soit trouvent des thèmes susceptibles de refonder cette attractivité, soit comprennent que l’on ne peut durablement faire vivre des institutions contre la volonté des peuples. Pour des Comités d’action de la révolte sociale Les quolibets et les insultes que le président de la République a subis au Salon de l’agriculture le matin du samedi 27 février sont exemplaires de l’exaspération d’une profession, mais au-delà des Français. Or, les problèmes de l’agriculture française, dont les sources sont multiples et où le rôle de la grande distribution est à signaler, seraient largement réduits si une différence de 40% s’établissait entre le franc retrouvé et le deutsche mark. Cela correspond à ce que donnent les calculs dans le cas d’une dissolution de la zone euro, soit une dépréciation de 10% pour le franc et une appréciation de 30% pour le DM. Notons encore que c’est l’Union européenne qui s’oppose à la signature d’accords garantissant les prix d’achat aux producteurs, au nom du sacro-saint respect de la « concurrence libre et non faussée ». Le gouvernement français aurait parfaitement les moyens de régler cette crise en jouant sur les prix et non par des suppressions de cotisations, qui ne sont que des palliatifs temporaires. La montée de l’exaspération populaire est aujourd’hui palpable, et sur l’ensemble des terrains. C’est ce qui explique le retentissement des manifestations du Salon de l’agriculture le 27 février. De la calamiteuse « loi Travail » à la situation dramatique des agriculteurs, de la révolte des enseignants contre la réforme du collège et le discours de l’Education nationale à la casse des services publics et de l’esprit public (avec son corollaire, la laïcité) sur l’ensemble du territoire, il est temps que ces diverses colères trouvent leur débouché politique. Ce débouché ne peut être qu’une position radicalement opposée à l’euro et renvoyant l’Union européenne à une réforme immédiate. Ce débouché doit prendre la forme d’un rejet immédiat des deux partis, le P« S » et les « Républicains » dont la cogestion de la France au sein de l’idéologie européiste a produit la situation actuelle. Cela impose de dire haut et fort que nous ne voterons en 2017 ni Hollande, ni Aubry, ni aucun des clones que nous produira cette « gauche » déshonorée, ni pour Juppé, ni pour Sarkozy, ni aucun de ces clowns issus de la matrice européiste. Cette convergence des luttes doit s’organiser, si possible avec l’aide des syndicats, ce qui serait naturellement souhaitable, mais s’il le faut sans eux. Un grand mouvement de Comités d’action de la révolte sociale est possible. Ces comités doivent avoir deux principes directeurs : la volonté de faire converger les luttes et le rejet clair et sans ambiguïté du cadre européen avec la volonté affirmé de retrouver notre solidarité. Telle pourrait être la meilleure sortie possible de la situation de décomposition politique dans laquelle nous nous trouvons. • Au 77 de la rue de Miromesnil, les nouveaux bureaux de Nicolas Sarkozy... MG – Monsieur le Président vous venez de déclarer publiquement votre intention d’être candidat à l’élection présidentielle de 2017. Est-ce exact ? NS – Effectivement, c’est mon intention. MG – Dans ce cas participerez-vous à la primaire prévue par l’UMP ? NS – Ce n’est pas mon intention. MG – Comment comptez-vous vous y soustraire ? NS – Soit en réclamant un vote des adhérents et des sympathisants de l’UMP, qui, je le constate soutienne à 60% ma candidature, soit en me passant de l’UMP. MG – En envisageant donc de créer un nouveau parti ? NS – C’est possible, mais pourquoi pas en scindant l’UMP en deux camps : le mien, celui de la droite forte, et la droite molle de Fillon par exemple ? MG – Mais qui vous suivra dans votre camp ? NS – Ils seront nombreux : les jeunes en général et les fidèles, comme Brice Hortefeux par exemple. Je me passerai des autres. Ils savent qu’il n’y a pas d’autre solution que mon retour. MG – Et si cela ne fonctionne pas vous envisageriez donc un nouveau parti ? NS – Non, ce n’est pas, dans l’immédiat, mon intention. Je me présenterai au nom de toute la droite, y compris du Centre. MG – Pensez-vous que Jean-Louis Borloo, Bayrou, Morin, vous soutiendraient ? NS – J’en suis persuadé puisqu’aucun d’eux ne peut sérieusement envisager d’être élu. MG – Mais il vous faut un programme ! NS – Mais j’ai mon programme, celui de 2007 remis à l’ordre du jour bien évidemment, en fonction des nouvelles options européennes, de la politique intérieure et des options sociétales. MG – Ce programme n’a pas été une réussite puisque, je me permets de vous le rappeler, vous n’avez pas été réélu en 2012. NS – Pour une raison évidente, il n’a pas été appliqué. Je n’ai pas pu l’appliquer à cause de la crise de 2008 d’une part et, justement, des réticences internes de certains membres de l’UMP qui m’ont contré tout au long de l’année 2012 ainsi que de l’opposition qui, depuis, a repris pratiquement toutes mes propositions. MG – Et si vous êtes élu, vous l’appliquerez ? NS – Rien ne pourra m’empêcher de l’appliquer puisque je n’aurai pas une réélection à envisager. MG – Vous ne vous présenterez donc pas en 2022 ? NS – Je compte demander la suppression du quinquennat afin de revenir à un septennat unique, sans possibilité de se représenter car c’est ce qui bloque toute réalisation d’un programme annoncé : la trop courte durée et le désir d’être réélu. MG – L’UMP prépare un programme pour 2017. Hier elle se prononçait sur l’immigration. Qu’en pensez-vous ? NS – Les mesures préconisées sont intéressantes. MG – Le gouvernement a réclamé un dossier sur l’intégration. Quelques mesures ont été révélées aujourd’hui, qu’en pensez-vous ? NS – Si elles sont appliquées, ce dont je doute fort, ce serait la porte ouverte au Front National. Cela me conforte dans ma décision de me représenter. Ces cinq années de réflexion m’ont permis d’avoir une vue d’ensemble de la situation dramatique de notre pays et, surtout, de savoir très exactement les mesures à prendre d’urgence, dès ma réélection, afin de remettre la France sur les rails de la croissance et du travail. MG – Malgré l’Europe ? NS – Ce sera avec l’Europe mais à mes conditions. MG – Vous envisageriez une sortie de l’Europe ? NS – De l’Europe non mais de l’euro oui, si c’est inévitable et si les conditions que je proposerai ne sont pas acceptées. MG – Pouvez-vous nous entretenir sur votre programme ? NS – Je vous l’exposerai plus en détails lors d’une prochaine interview mais je peux, d’ores et déjà, vous confirmer : - l’abrogation des 35 heures, ce que j’aurais dû faire lors de mon précédent mandat, - l’allongement du départ à la retraite, - la diminution de la dépense publique par la réduction des fonctionnaires, ce que j’avais déjà commencé à entreprendre, - la remise à plat des impôts sur les entreprises, - la réduction du « millefeuille » territorial, - continuer la suppression de nombreuses niches fiscales aussi coûteuses qu’inutiles ainsi que des subventions attribuées sans discernement, - affiner le dossier de l’immigration contrôlée et choisie... et d’autres réformes également destinées à simplifier et à économiser et qui sont à l’étude actuellement. Si les citoyens français m’accordent une seconde chance je m’engage à sortir le pays du marasme de ces trente dernières années. J’en suis capable. MG – Je vous remercie, Monsieur le Président de m’avoir accordé cet entretien. Nous aurons très certainement l’occasion de vous entendre encore bien souvent d’ici 2017. NS – Et peut-être même avant… Qui lo sa ? Il suffirait d’une étincelle. Tout d’abord, Il y a ce fameux rapport sur l’intégration, réclamé par le gouvernement Ayrault, qui préconise de promouvoir la connaissance de l’immigration et de repenser les programmes scolaires dès l’école primaire afin d’y intégrer l’histoire des mouvements de population, notamment ceux liés à l’esclavage, aux colonisations et à l’immigration économique qui peut la provoquer, surtout si en un tour de passe-passe on veut nous faire passer d’une civilisation judéo-chrétienne, qui est la nôtre depuis des siècles, à une civilisation arabo-orientale, qui, selon les destructeurs de notre société, hier le communisme aujourd’hui l’Islam, apparait depuis 50 années. Ce qui serait le comble ! Et ensuite, je ne me prononce pas sur le « bourbier centrafricain » dans lequel nous nous sommes imprudemment engouffrés seuls, avec des moyens insuffisants et qui, mais j’espère que ce ne sera pas le cas, peut nous conduire à une catastrophe. L’euro, l’immigration, l’Afrique : trois thèmes susceptibles de mettre en danger notre république si l’on n’y prend garde ! (PS : ceci bien entendu n’est qu’une politique-fiction !) Par Maxime Tandonnet L'entrée de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs a déclenché une vaste polémique. Maxime Tandonnet montre comment cette nomination va renforcer le sentiment de défiance des peuples européens vis à vis de l'UE [Figarovox 11.07]. Mais, bien plus, il en conclut : « Aujourd'hui, rien ne permet de penser que l'Union européenne y survivra. » Point de vue partagé par Lafautearousseau. Les années Barroso, de 2004 à 2014,ont été particulièrement sombres pour le projet européen. Elles ont été marquées par le rejet franc et massif par les peuples français et hollandais d'une Constitution européenne jugée bureaucratique et anti-démocratique. Ces années ont été celles d'une épouvantable crise financière et économique, qui s'est traduite par l'explosion du chômage dans toute l'Europe de 2008 à 2011, dont le secteur bancaire est tenu pour le premier responsable. Elles ont vu la Grèce plonger dans la misère, l'humiliation, la dépendance financière et une profonde fracture se creuser entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Puis, la crise des migrants s'est déclenchée en 2011 à la suite des « printemps arabes » et de la déstabilisation de la rive Sud de Méditerranée, ne cessant de s'amplifier jusqu'à son paroxysme de 2015, dans l'impuissance absolue d'une Union européenne engluée dans ses dogmes et son incapacité à développer une volonté politique commune pour frapper les passeurs esclavagistes. La banque d'affaire prête à l'ex-président de la Commission « une profonde compréhension de l'Europe ». Ces mots, au regard du bilan des années Barroso, exhalent un parfum d'ironie. D'ailleurs, l'hypocrisie suinte de ce pantouflage au sommet, que le nouveau « directeur non exécutif » justifie par l'engagement de Goldman Sachs en faveur des « plus hauts principes éthiques ». La nouvelle du recrutement de M. Barroso par la banque d'affaire américaine intervient à un moment dramatique pour l'Europe, ébranlée par le Brexit. Aujourd'hui, rien ne permet de penser que l'Union européenne y survivra. Les années Barroso ont précipité le basculement de l'Europe en une zone d'influence prépondérante de l'Allemagne, sur le plan économique et politique, comme l'a souligné l'emprise de la chancelière Merkel sur la gestion de la crise des migrants. Le projet européen, fondé sur une « union toujours plus étroite entre les peuples » et « l'égalité des Etats devant les traités » (article 4) a été frappé au coeur. 61% des Français, 48 % des Britanniques, Allemands, Espagnols ont désormais une image négative de l'Union (Pew research center juin 2016). L'Europe est-elle concevable à terme dans le rejet de ses peuples ? Pour reprendre la formule de Jean Monnet, le recrutement de M. Barroso par la Goldman Sachs constitue un « petit pas » supplémentaire dans la destruction de l'idéal européen. • Maxime Tandonnet décrypte chaque semaine l'exercice de l'État pour FigaroVox. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire des présidents de la République, Perrin, 2013. Son dernier livre Au coeur du Volcan, carnet de l'Élysée est paru en août 2014. Découvrez également ses chroniques sur son blog. A lire aussi sur Lafautearousseau ... Patrice de Plunkett : Transfert de M. Barroso chez Goldman Sachs à Londres Présenté par le régime de Kigali et par les médias comme le « cerveau du génocide » du Rwanda, le colonel Théoneste Bagosora vient de mourir à l’âge de 81 ans dans la prison du Mali où il purgeait une peine de 35 années de détention. Source : http://bernardlugan.blogspot.com/ Illustration : L’État jacobin se défausse sur les responsables locaux. Source : https://www.politiquemagazine.fr/ Serait-il possible de rebondir après la crise ? Le gouvernement se l’imagine, mais le passé devrait lui servir de leçon. « L’après » ne sera plus comme « l’avant ». C’est le leitmotiv, « l’élément de langage » que nous répètent à satiété ceux qui tiennent en main les destinées de la République. La pesanteur macronienne Pour une raison simple : c’est que Macron, en parlant ainsi, oublie qu’il n’est jamais qu’un petit chef comme les autres, élu d’ailleurs pas surprise, parvenu au pouvoir à la tête d’un clan par un coup combiné de ruses politiques et de pressions médiatiques ; il feint d’oublier, encore qu’il y pense constamment, que dans deux ans à peine il devra se resoumettre à l’épreuve électorale dans un contexte de défiance généralisée et de luttes intestines aggravées. D’où il résulte qu’il n’a pas en lui-même, malgré sa prétention, une légitimité suffisante pour invoquer, comme jadis un Henri IV, un esprit d’union nationale. Pas plus que ses prédécesseurs qui étaient tous entachés du même vice originel. Il joue au monarque, et mal, s’imaginant que la décision solitaire est le sceau de son statut, y ajoutant des airs inspirés, alors qu’il n’est jamais constitutivement, comme il a déjà été écrit dans ces colonnes, qu’un faux roi, au mieux un substitut de roi, ce qu’a été chez nous, constitutionnellement, historiquement, le président de la République. De Gaulle, Mitterrand, Chirac même le savaient pertinemment. Il arrive à Macron d’en avoir quelque lueur. Contrairement à ce qu’on fait croire au Français moyen, la France n’est pas en monarchie, pas même en monarchie républicaine ; elle est soumise à un pouvoir à la fois monocratique (tyrannique, chez les Grecs), oligarchique et démagogique, trois caractéristiques des systèmes politiques viciés que décrit magistralement Aristote. Le renforcement de la présidence doublé de l’abrègement du mandat n’a fait qu’imprimer davantage dans les institutions ce caractère de déviance essentielle. Le pouvoir devient un lieu de dévoiement et de transgression où l’usage de la puissance sert à couvrir la faiblesse originelle du principe même de légalité et de légitimité : l’autorité souveraine conquise par aventure en usant de la machinerie électorale. Aucun jeu de majesté, aucun autoritarisme de compensation ne peut pallier cette débilité fondamentale. Et Macron peut d’autant moins revendiquer une légitimité historique nationale faite de continuité et d’unité qu’il a contribué plus qu’aucun autre à la ruiner par son mépris constant de la France, des Français, en récusant au surplus et systématiquement, en tout domaine, toute solution proprement française qu’il considérait toujours comme inadéquate. L’aventurier de passage qu’il est n’a jamais manifesté d’intérêt que pour l’aventure européiste dans des perspectives mondialistes. Dans combien de discours n’a-t-il pas affirmé ou sous-entendu qu’il était prêt à sacrifier la souveraineté française pour une chimère de souveraineté européenne, ou même mondiale ? Alors que la France fait aujourd’hui le constat accablant du résultat des politiques menées depuis des décennies par une République française que des générations de dirigeants, avant Macron et déjà tout comme lui, ont privée de ses capacités industrielles, techniques, économiques, financières, monétaires et, surtout, essentiellement politiques, par des séries indéfinies de lâches abandons, tout en alourdissant constamment l’État et tout l’appareil de la puissance publique pour des motifs idéologiques et partisans, au point de les rendre ingérables. Impéritie structurelle, bureaucratie technocratique, tel est le double effet mécanique, absurde et criminel, des mesures accumulées par toute la série des politiciens qui se sont succédé à la tête de l’État avec leurs partis depuis cinquante ans ! Tous les esprits avisés le disent aujourd’hui : un État prépotent, impotent, pesant effroyablement sur la nation et pourtant dénationalisé, tentaculaire par ses lois et ses règlements, totalitaire dans son esprit, aussi tatillon qu’inefficace. Et rien ne sert de vilipender, comme il est devenu de mode de le faire depuis quelque temps, la technostructure qui serait responsable en tant que telle de ce désastre, ni de gémir sur les carences d’une administration jacobine en cherchant des causes dans ce qui ne constitue jamais que des effets, pour éviter de dénoncer le mal en son principe essentiel. Et ce mal n’est pas le « mal français », comme l’écrivait naguère Alain Peyrefitte, pour imputer à l’esprit français les tares du régime inepte dont crève la France, c’est le mal républicain, précisément républicain. La République, elle et elle seule, avec son fonctionnement aux mécaniques implacables est la cause directe et proportionnée du malheur français. Aujourd’hui comme hier. En 1940, ce fut le temps d’une défaite, la plus grande de notre histoire nationale, une certitude aveuglante qu’on s’est empressé par la suite de nier. Qui a dirigé la France entre 1919 et 1939 ? Et maintenant ? N’est-ce pas aussi clair ? Pour tout esprit cohérent, il y a là matière à tirer des conclusions ! Eh bien non ! Il est plus que probable que Macron, comme ses prédécesseurs, ne changera pas. La pesanteur républicaine qui nous écrase, l’écrase également, il ne peut s’en dégager. Sauf grâce spéciale ! Il faudrait qu’il comprenne avec l’esprit et le cœur, en réalité qu’il accepte en lui-même de comprendre ce que sa formation, sa manière même de concevoir la vie et le pouvoir, l’empêchent absolument de comprendre. Bref, il lui faudrait une conversion. « Brûler ce qu’il a adoré et adorer ce qu’il a brûlé », comme jadis Clovis. « L’obéissance à un homme dont l’autorité n’est pas illuminée de légitimité, c’est un cauchemar », a écrit Simone Weil, la philosophe si profonde, revenue de toutes les erreurs modernes par expérience personnelle, et jusqu’au tragique, et qui, à la fin de sa vie, détestait le régime des partis qui avait perdu la France de l’entre-deux guerres et vicié toute représentation de la nation, ainsi qu’elle l’exprime vigoureusement dans sa Note sur la suppression générale des partis politiques. Sa quête perpétuelle et courageuse de vérité jusqu’au sacrifice total la détournait peu à peu des chimères progressistes et de toutes les faussetés socialo-révolutionnaires, et la poussait sans cesse en avant vers la claire évidence de la légitimité religieuse qui ne peut être pour elle, en même temps, que politique, sociale, christique. « La légitimité, c’est la continuité dans le temps, la permanence, un invariant. Elle donne comme finalité à la vie sociale quelque chose qui existe et qui est conçu comme ayant toujours été et devant être toujours. Elle oblige les hommes à vouloir exactement ce qui est. » Le mépris de la grâce Ou bien la formule de « l’après » qui ne doit plus être comme « l’avant » se réduira-t-elle aux multiples mesures que le Premier ministre doit mettre en œuvre, en tous secteurs, l’État s’occupant de tout, plus ou moins cohérentes, souvent contradictoires, présentées différemment par les deux têtes de l’Exécutif, le président censé fixer les grandes lignes mais ne pouvant s’empêcher de déborder sur le détail, le Premier ministre lancé dans des énumérations indéfinies mais ne pouvant s’empêcher de donner quelque sens à un ensemble touffu et disparate. L’Elysée ou Matignon ? Problème récurrent de la Ve République quinquennatisée ! Ce qui fait qu’à cette heure « l’après » ressemble étrangement à « l’avant ». Et ce qui est prévisible, c’est que de plus en plus avec le déconfinement tout sera sujet à discussion, de la rentrée des classes à la reprise du travail et des transports. L’État, de plus, par la voix du Premier ministre, a fait savoir que la religion, les cultes comme on dit, était le dernier de ses soucis, méprisant en fait très spécifiquement les catholiques, ne considérant leur vie spirituelle et sacramentelle pas plus qu’une activité ludique. Des évêques, des prêtres, des laïcs ont protesté avec la plus juste des indignations. Nos gens de pouvoir qui nient la grâce, créent des abîmes de pesanteur. Savent-ils le prix qu’ils en paieront ? Il n’est pas bon de bafouer le Seigneur de la gloire ! Au lieu d’infantiliser les Français, il apparaît de plus en plus que la meilleure façon de régler les problèmes est, dans un cadre général fixé par l’État, de laisser l’initiative aux élus et aux responsables administratifs locaux, les préfets en particulier. Ne serait-il pas sage de remettre enfin les Français dans la vie réelle, dans l’exercice de leurs responsabilités et de leurs libertés ? Ils ont montré partout dans la pénurie leur débrouillardise et leur sens civique, ce qui est, pour le moment, le salut concret de la France. Rendons aux Français la pratique et le goût de leurs libertés, y compris religieuse. Le comte de Paris s’est exprimé sur le sujet fermement, avec toute l’autorité d’un prince soucieux du bien commun. Les dispositions prises par les autorités de l’État en raison d’un mensonge originel ont causé des effets catastrophiques. On sait dès maintenant que la crise économique qui va frapper la France sera pire que celle que subiront la plupart des autres pays d’Europe. Les chiffres sont là, plus dramatiques que ce qui était prévu ; ils s’aggraveront encore, entraînant des conséquences que personne n’ose supputer : faillites, chômage de masse, endettement massif de l’État qui ne pourra subvenir à tout, casse sociale et appauvrissement généralisé des familles, épargne spoliée, manque d’approvisionnement, même famine pour certains et qui commence déjà. Edouard Philippe qui n’est pas complètement idiot, a parlé d’effondrement économique. Il faudra y ajouter la révolte sociale et l’éclatement des banlieues. L’Europe n’y pourra rien, même avec ses milliers de milliards annoncés qui ne feront qu’ajouter des problèmes à d’autres problèmes, avec au bout l’explosion de la zone euro quasi inéluctable. Un « après » qui ne sera jamais qu’une conséquence de plus de « l’avant ». L’avenir français ne présente, à cette heure, aucune perspective heureuse. La mécanique républicaine avec toute sa pesanteur habitudinaire aura épuisé le pays, selon la pente naturelle de ce régime inaméliorable. « Tous les mouvements naturels de l’homme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur matérielle. La grâce seule fait exception », écrivait avec justesse Simone Weil, et sa réflexion portait sur le tout de la vie, y compris sociale. L’heure est au choix. La lourde machinerie d’habitudes invétérées ou l’appel à un salut libérateur ? La pesanteur ou la grâce ? Lorsqu’il monte sur le trône, le 10 mai 1774, Louis-Auguste de Bourbon a 21 ans. Devenu roi de France sous le nom de Louis XVI, rien n’avait préparé ce cadet de la maison de Bourbon à assumer cette lourde charge. Erudit, le nouveau souverain va pourtant surprendre son entourage et montrer le visage d’un monarque épris de réformes, loin d’être le « benêt tyrannique » décrit par les révolutionnaires et de cette image caricaturale qui lui colle toujours à la peau. Le 21 janvier 1793, en guillotinant ce descendant d’Henri IV, la France n’a jamais su faire le deuil de ce régicide qui continue encore de la hanter au plus profond de son subconscient. Retour sur un des monarques de France le plus révolutionnaire qui soit. Copyright@Frederic de Natal Nouveau ! Sorti de sa coquille, le petit poussin n’a aucune responsabilité du devenir de ce monde. Le petit homme quant à lui a reçu un terroir, non seulement en héritage, mais au plus profond de son génome. Lourde charge qu’il n’a pas choisie ! Injustice diront les uns, justifiant toutes les démiurgies. Fatum piailleront les autres, mettant sous cloche une tradition vivante qui en mourra. Entre les deux, le jardinier, le paysan, l’homme enraciné. L’écologie est d’abord un rapport à soi et au réel. Nos petites patries ne flottent pas dans l’éther, tôt ou tard l’homme du cru est happé par de plus vastes enjeux : la nation et la planète. (...) Retrouvez l'intégralité de nos parutions 290 pages, novembre 2019 Prix : 10 euros ISBN : 978-2-900689-03-52 113 pages, avril 2019 Prix : 10 euros ISBN : 978-2-900689-00-4 227 pages, avril 2019 Prix : 10 euros ISBN : 978-2-900689-02 96 pages, mars 2018 Prix : 10 euros ISBN : 978-2-900689-01-1 Contact presse : Blanche Pupion Editions de Flore © 2020 10 rue Croix-des-Petits-Champs 75001 Paris L’auteur ne s’attarde pas à faire la théorie de ce catholicisme qui accueille et même laisse la place à l’islam : il dresse le catalogue des compromissions, défaites et collaborations engendrées par un dialogue islamo-chrétien devenu fou mais dont les acteurs catholiques refusent de reconnaître l’échec, le pape François en tête. L’ouvrage est impossible à résumer mais sa structure est édifiante, qui reprend ce que disent les papes (et les positions de François sont analysées avec précision et étonnement), ce que disent les évêques italiens – qui ne sont battus dans l’irénisme ignorant que par les évêques français (chap. III), si enragés de se faire reconnaître par la République qu’ils en arrivent à voir la montée en puissance des musulmans comme une aubaine validant leur expertise religieuse ! Ils n’hésitent pas à recommander que la fin du Ramadan soit un jour férié (Mgr Brunin), à financer la mosquée d’Auch (Mgr Gardès), à vanter les mérites des islamistes syriens en 2013 (Mgr Dagens)… Le chapitre IV vient heureusement présenter « Des évêques et des cardinaux lucides face au défi islamique », avant que les chapitres suivants ne détaillent les errements des institutions et des « professionnels du dialogue », avec un chapitre entier consacré aux Assomptionnistes, « éditeurs de l’islamophilie ». C’est un livre dossier, nourri de décisions prises, de propos, de politiques menées, abondant en notes. C’est une mine. C’est aussi un réquisitoire et pourtant écrit sans ton passionné et sans emphase : les dits et les faits suffisent. ■ Le Daily Mail de Londres a mis cette vidéo en ligne le 12 juillet 2018. Elle court le monde depuis lors sur Internet. Le grand quotidien britannique l'a accompagnée du commentaire ci-après. Cette vidéo est souvent transmise assortie des formules suivantes : « Regardez le Président de l'U.E. ! Junker : un alcoolique invétéré. Il arrive à peine à tenir debout. On se rend compte immédiatement que l’U.E. est en de bonnes mains ! ». Si eurosceptique soit-on, on ne peut se réjouir d'aussi pénibles images, dont, pour une fois, l'on ne peut mettre en doute l'authenticité. LFAR ■ Le Dalaï Lama a déclaré mercredi à Malmø en Suède que « l’Europe appartient aux Européens » et qu’à terme il était souhaitable que les réfugiés retournent chez eux « pour reconstruire leur propre pays ». S’exprimant lors d'une conférence dans la troisième plus importante ville suédoise, qui abrite une importante population d’immigrés, le Dalaï-Lama, prix Nobel de la paix 1989, a souligné que l’Europe était « moralement responsable » lorsqu’il s’agit d’aider « un réfugié dont la vie est réellement en danger ». Ces déclarations ne sont pas accidentelles. Elles reflètent une constante dans la pensée du Dalaï Lama. Ce n'est pas la première fois, en effet, que le Dalaï Lama dit de telles choses sur le sol européen. En 2016, déjà, il avait évoqué l'arrivée massive d'immigrants en Allemagne et déclaré que « l'Allemagne ne peut pas être un pays arabe. L'Allemagne est l'Allemagne. » Alors, le Dalaï Lama mieux que le pape François ? ■Éphéméride du 2 mai

Vervins, 2 mai 1598 - Première page www.la-fontaine-ch-thierry.net/

www.la-fontaine-ch-thierry.net/ "La guerre d'Espagne fait horreur, écrivait Lannes à Napoléon à la fin de 1808... Cette guerre est anti-humaine, anti-raisonnable, disait-il encore; car, pour y conquérir une couronne, il faut d'abord tuer une nation."

"La guerre d'Espagne fait horreur, écrivait Lannes à Napoléon à la fin de 1808... Cette guerre est anti-humaine, anti-raisonnable, disait-il encore; car, pour y conquérir une couronne, il faut d'abord tuer une nation."

SOCIETE • Un griot en hiver ... Par Pierre Chalvidan

Idées & Culture • La modernité et ses critiques : cartographie des différentes tendances

La distinction et l’opposition entre modernes et anciens constitue sans nul doute un topos de la philosophie moderne. L’opposition apparaît nettement au XVIIe siècle, sous un angle artistique, avec la querelle des Anciens et des Modernes savamment retracée par Marc Fumaroli. La Révolution française et ses remous achève de consacrer pleinement la fracture en transposant ladite querelle – avec à la clé une victoire des modernes – au niveau politique. L’époque moderne, dans une perspective philosophique ou anthropologique, remplace l’époque contemporaine des chronologies historiques. Charles Péguy a eu raison de préférer l’ossature solide de « moderne » à la légèreté de « contemporain ». C’est que « moderne est daté, enregistré, paraphé », écrit-il dans De la situation faite au parti intellectuel. « Moderne » donne à voir un monde et son épistémè – non pas une simple conjoncture politique limitée au territoire national. La modernité a un début et aura probablement une fin.