(retrouvez l'intégralité des textes et documents de cette visite, sous sa forme de feuilleton ou bien sous sa forme d'Album)

Aujourd'hui : À l'Académie française, Henri Bordeaux répond à Charles Maurras, qui vient de prononcer son discours de réception...

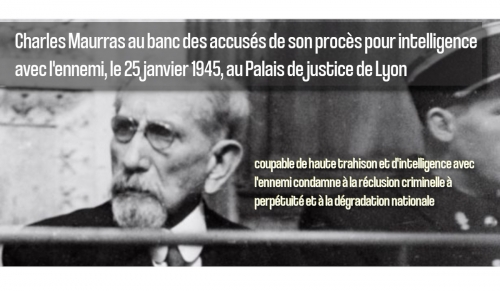

En 1952, Henry Bordeaux intervient, avec Maxime Réal del Sarte, auprès du Président de la République, Vincent Auriol, et obtient la grâce médicale pour Charles Maurras...

"...Je suis fier d'avoir contribué à la liberté qui lui a été rendue - une liberté de sept mois après sept années d'injuste emprisonnement, car il est mort libre dans cette Touraine, coeur de la France qu'il a tant aimée..."

Lorsque Maurras fut élu à l'Académie, et prononça son traditionnel Discours de réception, ce fut Henry Bordeaux qui, après lui, répondit à ce disours :

Réponse au discours de réception de Charles Maurras

Le 8 juin 1939

Henry BORDEAUX

Réception de M. Charles Maurras

Monsieur,

Le roi Louis XIV, dont vous avez en quelques pages tracé un magnifique portrait politique, le Roi-Soleil qui fut notre protecteur après Richelieu, manda un jour à Versailles certain abbé de Caumartin qui était alors directeur de notre Compagnie et il le morigéna vertement. Quelle faute le malheureux avait-il donc commise ? Il s’était permis de mal accueillir au Louvre, siège, avant cette Coupole, de nos réceptions, le nouvel élu, Mgr de Clermont-Tonnerre, évêque de Noyon. J’espère ne pas être appelé à l’Élysée par notre libéral protecteur actuel pour vous avoir distribué des louanges insuffisantes.

D’Alembert, ratifiant le verdict royal, assure que l’orateur de l’Académie est voué et même condamné à l’éloge, comme le récipiendaire à la modestie et la timidité. Sans accepter cette condamnation qui exclurait une liberté dont nous revendiquons les privilèges, tempérés par la courtoisie, je ne serais gêné, pour vous accueillir, que par ma vieille et fidèle amitié. Elle est née, cette amitié, au pays latin où je vous rencontrais, mon aîné de peu d’années, au café Vachette en compagnie du poète Jean Moréas, célèbre déjà parmi nous, ou chez l’aimable et fringant Lionel des Rieux qui habitait dans le voisinage de la Sûreté générale et nous offrait des orgies de poésie d’où nous ne sortions guère qu’à trois ou quatre heures du matin, et par la fenêtre afin de ne point contrister le concierge. Je me hâte d’ajouter que notre hôte logeait au rez-de-chaussée.

Jean Moréas, Lionel des Rieux, ne devais-je pas commencer ma réponse par ce rappel de votre jeunesse ? Lâun, venu de Grèce pour vous faire plaisir et aussi pour enrichir notre patrimoine littéraire, lâautre dont vous avez célébré la mort héroïque dans la guerre et qui, dans le comte dâOrange, paraphrasant sans le savoir la formule de Maurice Barrès : « Nous sommes les instants dâune chose immortelle », écrivait ce vers digne de servir dâépigraphe à lâhistoire de France :

Tous nos êtres changeants font un peuple éternel.

Tandis que vous hantait la poésie avant la politique, Henri-Robert, dont vous venez de prononcer le panégyrique avec une telle puissance dâévocation que nous avons cru le revoir quelques instants parmi nous, remportait ses triomphes oratoires dans ce Palais de Justice que vous ne fréquentiez pas encore pour votre compte personnel. Plus dâune fois jâai connu la joie de lâentendre. Toujours il a mis des visages sur les dossiers, sur les chiffres, sur les mots, sur les idées. Il ne plaidait pas abstrait, il concrétait et à travers les faits on pénétrait plus avant dans le cÅur des hommes. Sa manière, vous lâavez dit, câétait la tactique napoléonienne : il sâacharnait sur les points faibles et tout cédait. Il déployait ses arguments en ordre serré, jamais en ordre dispersé, et câétait la charge menée à une cadence prévue, soudaine, rapide, irrésistible.

à mesure que lââge venait, se reconnaissait son travail de ciselure à plus de hauteur de vues, à plus de sérénité. Il dominait sa matière. Il revêtait, avec lâauréole du prestige et des honneurs, une sorte de majesté.

Jâai assisté à ce procès de Maubeuge dont vous avez souligné lâimportance. Le général Fournier comparaissait devant le Conseil de guerre pour y répondre de la reddition de la place. Henri-Robert commença par un coup de maître : il vint sâasseoir à côté de son client. Son client, un petit homme blanc, dâun aspect si honnête, si consciencieux, mais si douloureux. Et tout de suite lâavocat eut cet art de le relever à ses propres yeux, de ne pas le laisser au rang des accusés, de le porter sur le même plan que lâassemblée des généraux appelés à le juger. Maubeuge nâétait tombée que le 7 septembre. Maubeuge avait donc pris sa place dans le commencement de la bataille de la Marne en maintenant devant elle jusque là le corps dâarmée qui lâassiégeait, et le maréchal Joffre lâavait déclaré. Jâentends encore la voix incisive et musicale dâHenri-Robert, volontairement sans éclat, déclarer que le général Fournier réclamait à ses juges de pas lui enlever lâhonneur sans quoi lâon ne peut vivre.

â Prenez garde, ajouta-t-il. Vous êtes les bleu horizon qui allez juger les pantalons rouges. Votre expérience, à vous qui êtes les vainqueurs, nâest-elle pas faite des erreurs des autres ?

Et jâentendis le président, cet admirable général Maistre qui, vainqueur de la plus parfaite bataille de la guerre, la Malmaison, était resté le plus modeste des chefs, murmurer à mi-voix :

â Et des nôtres...

Dans sa péroraison, Me Henri-Robert, rappelant que lâAllemagne vaincue nâavait pas cessé dâhonorer ses Hindenburg et ses Ludendorf, demanda simplement aux juges de ne pas diminuer notre victoire en frappant des hommes entravés dans lâaccomplissement de leur devoir par les instruments imparfaits quâils tenaient de notre imprévoyance politique.

Ce fut peut-être la plus belle plaidoirie de celui qui en prononça tant dâémouvantes et qui connut tous les succès.

Nous le vîmes plus tard chez nous ennobli par la plus redoutable épreuve. Frappé dans sa vue, il refusa dâabdiquer. Jamais on ne lâentendit se plaindre. Il écartait la compassion. Il prenait au contraire cette noblesse dâallure que le malheur communique à ceux qui lâacceptent et en lâacceptant le dominent. Tranquillement, il se contenta de modifier ses méthodes de travail. Le dévouement de ses secrétaires et le développement de sa mémoire lui permettaient de sâemparer de la lecture des pièces et, avec les conversations directes des clients, il composait ses plaidoiries où lâon ne pouvait relever nulle défaillance. Câétait presque un continuel tour de force. De même, il se faisait lire les ouvrages dâhistoire indispensables à la composition de ses conférences aux Annales et mentalement il en tirait lâordonnance de ses exposés lumineux et de ses arguments toujours persuasifs, quand il faisait acquitter Louis XVI par le tribunal révolutionnaire, ou condamner une seconde fois Calas. Les auditeurs non prévenus ne pouvaient se douter de sa cécité. Il avait réussi à la vaincre, à lâasservir à sa profession. Mais elle lui avait apporté autre chose encore, dont lui-même ne se doutait pas, et qui était la grandeur. Rien nâest plus rare que la grandeur. Si peu de vies y parviennent ! Réellement, dans ses dernières années, cet homme dâun si beau talent, de tant de courtoisie et dâaffabilité, qui aimait la vie et le monde, mais qui, somme toute, était paré des qualités et des défauts humains, sâétait élevé au-dessus de lui-même. Il fut grand dans sa stoïque résignation et nous garderons le souvenir de cette existence brillante et de cette fin magnanime.

La soumission au destin aboutissant à sa domination, comment la demander à un enfant ? Et pourtant câest le drame que vous avez traversé dans votre adolescence. Avant de le rencontrer, ne dois-je pas remonter jusquâaux années heureuses où vous fûtes bercé, mais aussi formé par la tendresse familiale et la terre de Provence ? Plus dâune fois, au cours de votre vie de batailles, vous vous êtes abandonné, dans vos livres ou vos préfaces, à ces confidences où lâon entend battre le cÅur de lâhomme, même sâil est recouvert dâune cuirasse, et câest lâhomme que je chercherai en vous avant de chercher la doctrine.

Une sorcière du nom de Marthe qui accompagnait Marius dans les Gaules a donné son nom à Martigues, votre ville natale. Mais les Grecs, déjà soucieux de vous obliger avant leur descendant le poète Moréas, avaient précédé les Romains sur la terre de Provence. Peut-être même ont-ils débarqué chez vous avant dâaborder à Marseille et bâti une ville sur le promontoire qui domine lâétang de Citis, si lâon en croit les vestiges de ce beau mur antique, déjà palpé par vos mains dâenfant, que vous mâavez montré un jour avec émotion parce que vous y retrouviez lâempreinte des ouvriers qui bâtirent lâAcropole et le Temple de Delphes.

Martigues est un pays de marins. Un de ses écrivains locaux assure que la mer est pour les enfants de Martigues un élément aussi naturel que le feu lâest aux salamandres : « à peine sortent-ils du berceau, écrit-il, quâils tendent vers elle leurs petites mains empressées ; à peine ils se soutiennent sur leurs pieds chancelants que les premiers pas sont pour le rivage... Le premier usage quâils font de leur liberté câest dâentrer dans lâélément qui les attire ; on les voit en foule et tout nus, en dépit des remontrances et des coups du soleil et du vent, de la pudeur et de la police, se jouer au milieu des ondes et disputer aux poissons lâhabileté de la nage. » Vous fûtes de ces gentils polissons. Plus tard, vous avez célébré comme des héros dâHomère, ces excellents marins, tels le patron Victor Domenge bravant la mer démontée avec les dix sauveteurs de Carro pour secourir le vaisseau la Russie échoué devant la plage de Faraman, digne descendant de ces Martégaux qui défendirent la tour de Bouc dont ils avaient la garde contre la flotte de lâamiral Doria envoyée par Charles-Quint.

Tandis que le monde entier se contente de sept merveilles, vous avez relevé à Martigues jusquâà trente beautés. Câest peut-être que vous la voyez de loin. Un de vos chroniqueurs, François Amy, avocat provençal, prétendait au XVIIIe siècle quâil fallait naître à Martigues pour les talents, mais en sortir pour les faire valoir. Vous y êtes né, vous en êtes sorti, mais vous y retournez fidèlement.

Henri III érigea la vicomté de Martigues en principauté. Ainsi le maréchal de Villars fut-il prince de Martigues. Vous pouvez revendiquer pour prédécesseur un maréchal de France. Vous en retrouvez deux ici pour confrères. Le prince de Martigues avait droit à lâencens à lâéglise : vous nây avez droit que sous la Coupole.

Je nâai quâà puiser dans vos livres, Nuits de Provence, Au signe de Flore, les Vergers sur la mer, lâÃtang de Berre, pour connaître vos familles paternelle et maternelle. La première venait de Roquevaire qui nâest pas très loin de Martigues. Le passé romain se manifestait par les prénoms, tirés de Plutarque et de Tite Live, qui décoraient votre père et ses sept frères et sÅurs. Vous-même, occasion dâune flatterie grecque, fûtes appelé Photius. Déçu par lâEmpire libéral, votre père mourut plein dâespérance en M. Thiers. Mais votre famille maternelle se revendiquait de la vielle tradition religieuse et royaliste. En 1848, il fallut apprendre avec ménagements à votre grandâmère lâavènement de la IIe République : malgré ces précautions, elle sâévanouit. Encore nâavait-elle accepté Louis-Philippe que par condescendance pour son mari qui avait servi sous le prince de Joinville et que celui-ci vint voir en petite tenue de la marine. Votre mère, tout enfant, était présente à la visite. Elle sâattendait à voir un fils de roi en grand apparat. Ce fut, vous avoua-t-elle plus tard, sa première déception. Quelle compensation ne lui apporteriez-vous pas aujourdâhui avec lâhabit vert ?

Ces humbles vies provinciales, ces familles honorables de fonctionnaires, dâofficiers, de magistrats, de médecins, dâarchitectes, proche les souches paysannes de Sophie, la servante de votre enfance, de cette Adrienne, sa pareille, qui garde aujourdâhui sur le chemin de Paradis votre maison ancestrale, de toutes ces petites gens si dignes et si probes qui transmettent dans leur pureté primitive la pensée et le langage populaires et qui ont entouré vos premières années des « chefs-dâÅuvre de lâaffection », câest le bon terreau sur quoi a poussé la force française. Aujourdâhui encore, il nây quâà gratter le sol pour retrouver sous lâherbe ou les cailloux la glèbe qui attend la main du semeur et ne demande quâà porter les moissons futures.

Votre maison de famille, vous-même lâavez décrite un jour à lâun de vos plus anciens amis dont la présence, aujourdâhui, vous manque, ce Frédéric Amouretti à qui vous avez dédié le Chemin de Paradis : « Vous vous rappelez ce chemin. Il est pauvre, il est nu et triste, souvent pris entre deux murailles et seulement fleuri de joncs et de plantes salines. Je lâaime chèrement, comme tout ce qui est, je crois, ce que jâai de meilleur au monde. Terre maigre et dorée où siffle le vent éternel, ses vergers dâoliviers, ses bois de roseaux et de pins voilent à peine ses rochers ; mais le ciel y est magnifique, exquis le dessin des rivages et si gracieuse la lumière que les moindres objets se figurent dans lâair comme des Esprits bienheureux. »

Les parvenus tuent les châteaux rien quâen les achetant, et les vrais terriens le font avec une chaumière, rien quâen sây succédant. Je connais votre maison, un peu au-dessus des eaux et de lâassemblée des barques, un peu au-dessous dâun moulin qui ne bat plus dâaucune aile. Le jardin fait figure de parc et de musée, avec son allée des philosophes, avec des vases de grès et des morceaux de sculpture antique.

Vous y recevez en seigneur, comme Mistral recevait à Maillane. Charles Gounod, composant la musique de Mireille, écrivait que Maillane un jour signifierait Mistral, et Camille Bellaigue, commentant Gounod, ajoutait que Martigues un jour se confondrait avec Maurras. Jâai goûté les plaisirs de votre hospitalité et nâoublierai point ces soirées où nous nous enchantions, loin de la politique, et après une bouillabaisse parfumée, avec des poèmes alternés de Lamartine que vous appeliez lâarchange, de Baudelaire qui sent, disiez-vous, le musc et les roses fanées, et du Jean Moréas de ces Stances parfaites et brèves comme les statuettes de Tanagra.

Là , jâai retrouvé vos origines et votre cÅur. Toute la Provence sâest réunie, comme une assemblée de fées, autour de vos premiers ans, avec lâodeur spéciale de sa mer, la splendeur de son soleil, la beauté même de son ciel nocturne qui vous bouleversait enfant, avec ses chansons dont raffolait votre père, avec ses enchantements et ses sorcelleries quâentretenait soigneusement Sophie, la vieille servante accordée aux secrets et au merveilleux de la terre. Toute une musique intérieure sâamassait en vous pour vous composer un trésor qui vous deviendrait bientôt nécessaire et ne sâépuiserait jamais. Vous avez quitté Martigues à huit ans pour Aix-en-Provence, mais vous nâavez pas cessé dây revenir. Elle pouvait changer physiquement, vous acceptiez ces changements et preniez bravement votre parti des ponts métalliques et des autobus. « Tant quâon ne touchera ici, disiez-vous, ni à lâeau, ni à lâair, ni au vent, ni à lâastre, les éléments sacrés se riront des entreprises de lâhomme. »

Et voici que, plus tard, vous y découvriez nos réserves historiques, cette large autonomie qui laissait à chaque province son caractère et ses libertés. Ainsi la Provence, réunie à la France, garda-t-elle sous le pouvoir royal ses lois et ses mÅurs. Louis Veuillot pourra écrire en 1872 que le comte de Chambord serait le protecteur des républiques françaises et, lors du triomphe de Mistral, le maire dâAix, évoquant le passé, sâécriera : « Alors nous avions des droits véritables. Alors nous avions des privilèges, nous avions des franchises, des prérogatives, des libertés ! Le rouleau de lâuniformité nâavait pas encore fait de la terre de France une grande aire plane ; les sangsues de la centralisation ne sâétaient pas encore gorgées de nos énergies : aujourdâhui la même cloche règle tout uniformément. »

Continuant ce voyage de découvertes au pays du passé qui devait orienter un jour votre carrière politique, vous vous aperceviez encore que la différence des classes, quâun parti ignorant de la vraie France a tenté de transformer aujourdâhui en haine de classes, ne ressemblait nullement au tableau tant de fois décrit avec complaisance par les écrivains révolutionnaires. Du peuple à la bourgeoisie, de la bourgeoisie à la noblesse, lâaccession était insensible et continue, venue du libre effort accumulé du travail et de lâépargne. En philosophes réalistes qui connaissaient lâhistoire, Bonald lâavait bien vu pour le Rouergue et Maistre pour la Savoie. Ainsi, plus tard, direz-vous de votre rencontre avec Maurice Barrès : « Nous venions de Mistral et de nos braves contes ; il dérivait de Claude Gelée, de Callot et de ses bons ducs. » Ainsi devait-il écrire les Déracinés comme vous entrepreniez vos campagnes pour décongestionner Paris et rendre au sang provincial, au bon sang de France, sa force vitale.

La dette de gratitude que vous avez contractée envers la Provence, comment la rappeler ici sans évoquer celui qui fut ensemble son Homère et son Littré, Frédéric Mistral qui se fût réjoui tout à lâheure dâentendre citer sous la Coupole les vers dâun chanoine provençal et dont vous avez voulu mêler le souvenir à lâémouvante évocation des grandes ombres qui habitent toujours notre maison ? Sur chaque feu qui meurt dans lââtre des mas provençaux a soufflé son génie pour en ranimer la cendre. Vous a-t-il apporté à votre naissance les présents dâusage, une couple dâÅufs, un quignon de pain, un grain de sel et une allumette avec la formule sacrée : « Mignon, sois plein comme un Åuf, sois bon comme le pain, sois sage comme le sel, sois droit comme une allumette » ?

Il vous fallait cette provision de lumière et de bonheur pour les années qui allaient suivre. Vous voici donc à Aix à lââge de huit ans. Vous étiez un bon élève, couvert dâaccessits et même de prix. « Je jouais bien, me battais bien », vous souvenez-vous. Déjà ! suis-je tenté dâajouter. « Je nâobéissais quâà ma mère, dites-vous encore, mais, il est vrai, au seul mouvement de ses yeux. » La terrible épreuve est là qui vous attend. Une phrase, inscrite presque négligemment dans vos mémoires, contient à elle seule votre supplice dâenfant, votre volonté, la matière de votre action, comme disait Marc-Aurèle de lâobstacle. Elle évoque votre classe de quatrième au delà de laquelle lâenfant, qui avait engrangé les chants et la musique pour la saison mauvaise, nâaurait plus jamais accès dans le royaume des sons. Comme un oiseau blessé se cache dans les fourrés, vous avez tenté alors de vous abriter dans la passion intellectuelle et de vous perdre dans les livres. La vie vous était devenue indifférente. Quelquâun avait compris ce grand drame douloureux qui se prolongea cinq années et vous me reprocheriez de ne pas rappeler son nom. Câétait lâ

Pour les maurrassiens, la monarchie n'est pas une nostalgie. Maurras critique le goût romantique du passé en tant que tel et exalte, à l'inverse, l'idée de tradition vivante. Pour lui la beauté n'est pas à la racine des choses mais aux fleurs et aux fruits.

Pour les maurrassiens, la monarchie n'est pas une nostalgie. Maurras critique le goût romantique du passé en tant que tel et exalte, à l'inverse, l'idée de tradition vivante. Pour lui la beauté n'est pas à la racine des choses mais aux fleurs et aux fruits.

Et, comme ces observations de bon sens le faisaient traiter de catholique et de clérical, « oui », ripostait Proudhon, « oui, je suis, par position, catholique, clérical, si vous voulez, puisque la France, ma patrie, n'a pas encore cessé de l'être, que les Anglais sont anglicans, les Prussiens protestants, les Suisses calvinistes, les Américains unitaires, les Russes grecs ; parce que, tandis que nos missionnaires se font martyriser en Cochinchine, ceux de l'Angleterre vendent des Bibles et autres articles de commerce. » Des raisons plus hautes encore inspiraient Proudhon, et il osait écrire : « La Papauté abolie, vingt pontificats pour un vont surgir, depuis celui du Père Enfantin, jusqu'à celui du Grand Maître des Francs-Maçons » , et il répétait avec une insistance désespérée : « Je ne veux ni de l'unité allemande, ni de l'unité italienne ; je ne veux d'aucun pontificat. »

Et, comme ces observations de bon sens le faisaient traiter de catholique et de clérical, « oui », ripostait Proudhon, « oui, je suis, par position, catholique, clérical, si vous voulez, puisque la France, ma patrie, n'a pas encore cessé de l'être, que les Anglais sont anglicans, les Prussiens protestants, les Suisses calvinistes, les Américains unitaires, les Russes grecs ; parce que, tandis que nos missionnaires se font martyriser en Cochinchine, ceux de l'Angleterre vendent des Bibles et autres articles de commerce. » Des raisons plus hautes encore inspiraient Proudhon, et il osait écrire : « La Papauté abolie, vingt pontificats pour un vont surgir, depuis celui du Père Enfantin, jusqu'à celui du Grand Maître des Francs-Maçons » , et il répétait avec une insistance désespérée : « Je ne veux ni de l'unité allemande, ni de l'unité italienne ; je ne veux d'aucun pontificat. »

En sortant du bateau, il ne se précipita pas pour demander des aides sociales, qui d’ailleurs n’existaient pas, mais pour s’engager dans la Légion Étrangère. André participa aux opérations de pacification du Maroc. En 1915, il fut envoyé aux Dardanelles puis en Serbie où il fut blessé.

En sortant du bateau, il ne se précipita pas pour demander des aides sociales, qui d’ailleurs n’existaient pas, mais pour s’engager dans la Légion Étrangère. André participa aux opérations de pacification du Maroc. En 1915, il fut envoyé aux Dardanelles puis en Serbie où il fut blessé.  Avec l’armistice qui suivit quelques semaines plus tard, Henriette et André Iskaria purent envisager un avenir heureux. Ils eurent cinq enfants et quittèrent le Vallon de l’Oriol pour le Roucas-Blanc. Surtout, l’ancien légionnaire blessé au combat obtient la nationalité française en 1920, permettant à son épouse de retrouver la sienne. En effet, à l’époque, le mariage avec un étranger faisait perdre la qualité de citoyen français. Quel gouvernement oserait rétablir une telle loi de nos jours ?

Avec l’armistice qui suivit quelques semaines plus tard, Henriette et André Iskaria purent envisager un avenir heureux. Ils eurent cinq enfants et quittèrent le Vallon de l’Oriol pour le Roucas-Blanc. Surtout, l’ancien légionnaire blessé au combat obtient la nationalité française en 1920, permettant à son épouse de retrouver la sienne. En effet, à l’époque, le mariage avec un étranger faisait perdre la qualité de citoyen français. Quel gouvernement oserait rétablir une telle loi de nos jours ? Peut-être fut-ce par crainte de la dénaturation de la victoire par les mesquines luttes politiciennes qu’André Iskaria, l’Iranien dont le sang avait coulé pour la France, adhéra au nationalisme intégral de l’AF et devint un ardent camelot du roi de la section marseillaise jusqu’à sa mort, des suites d’un accident, en 1940.

Peut-être fut-ce par crainte de la dénaturation de la victoire par les mesquines luttes politiciennes qu’André Iskaria, l’Iranien dont le sang avait coulé pour la France, adhéra au nationalisme intégral de l’AF et devint un ardent camelot du roi de la section marseillaise jusqu’à sa mort, des suites d’un accident, en 1940.  La famille Iskaria avait un grand respect pour le prétendant au trône et une grande admiration pour Charles Maurras.

La famille Iskaria avait un grand respect pour le prétendant au trône et une grande admiration pour Charles Maurras.