« L'Etat est par définition un monstre froid, seule peut l'humaniser une famille royale digne. »

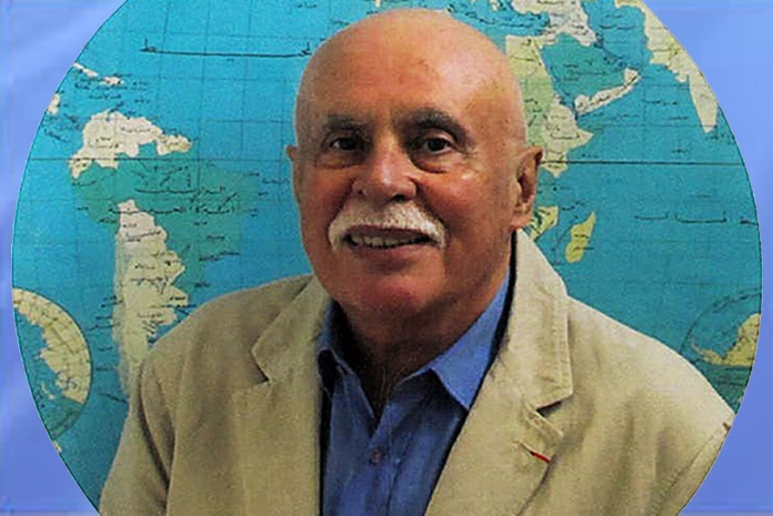

JEAN-PIERRE PÉRONCEL-HUGOZ Journaliste, écrivain et essayiste de renom, membre de la Société des rédacteurs du journal Le Monde et ancien correspondant du célèbre quotidien français en Egypte, en Algérie et au Liban, Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, 77 ans, partage aujourd'hui sa vie entre la France et le Maroc. Ce grand connaisseur du monde arabo-musulman et du Maroc est l'auteur de nombreux essais sur les pays du Sud et a édité quelques 70 ouvrages d'auteurs tiers autour notamment de l'histoire de France et des anciennes colonies européennes. Rencontre avec une encyclopédie vivante.

PROPOS RECUEILLIS PAR JAOUAD MDIDECH - DÎN WA DUNIA N°21-22 • AOÛT-SEPTEMBRE 2017

Depuis Le Radeau de Mahomet, paru en 1983, et jusqu'à présent, dans vos écrits, on ressent une certaine peur de l'Islam, comme d'ailleurs chez d'autres intellectuels occidentaux. Cette religion est-elle si dangereuse que cela ?

Depuis Le Radeau de Mahomet, paru en 1983, et jusqu'à présent, dans vos écrits, on ressent une certaine peur de l'Islam, comme d'ailleurs chez d'autres intellectuels occidentaux. Cette religion est-elle si dangereuse que cela ?

D'abord, permettez-moi de préciser qu'à mon sens, l'Islam n'est pas seulement une religion mais aussi une idéologie, un droit, une vision du monde, une façon de vivre, en somme un tout difficile à scinder. Par ailleurs si, depuis un quart de siècle, la grande majorité des attentats meurtriers commis à travers la planète étaient le fait, par exemple, de bouddhistes ou d'esquimaux, même si tous les membres de ces catégories n'étaient pas des terroristes, les gens auraient tous plus ou moins peur des Esquimaux ou des Bouddhistes... La peur est une réaction spontanée qui ne se commande pas. On peut seulement la nier et c'est ce que font bon nombre d'élites occidentales au nom du « pas d'Islamalgame ! », mais la méfiance demeure au fond d'eux-mêmes contre l'ensemble de l'Oumma. Certains Européens, qui n'osent parler que de « terrorisme », sans le définir, doivent avoir honte de leur pusillanimité quand ils entendent l'écrivain algérien Boualem Sansal fulminer contre les « djihadistes » ou le roi du Maroc, dans son discours du 20 août 2016, dénier la qualité même de musulmans aux auteurs de crimes anti-chrétiens, en France ou ailleurs.

En dehors des tueries, une autre raison nourrit de longue date craintes et doutes à l'égard de l'Islam : c'est le sort discriminatoire que celui-ci réserve en général aux non-mahométans, même reconnus comme « Gens du Livre », à l'instar des chrétiens d'Orient. Pour les chrétiens du Maroc, cette dhimmitude, car c'est de ce statut inférieur qu'il s'agit, n'existe pas dans la mesure où ces chrétiens ne sont pas autochtones, ont le statut d'étrangers et seraient sans doute défendus, si besoin était, par leurs pays d'origine. Néanmoins, tout chrétien, croyant ou pas, qui veut, en terre islamique, Maroc inclus, épouser une musulmane, est obligé de se convertir d'abord à l'Islam ! Imaginez qu'une telle contrainte existe dans un Etat chrétien, et aussitôt on défilerait un peu partout contre cet Etat qu'on accuserait d'être « anti-musulman ».

Pourtant vous travaillez au Maroc. L'Islam marocain vous fait-il moins peur ?

En effet, je travaille au Maroc depuis plus de 10 ans, et auparavant j'y vins pour des dizaines de reportages sous le règne de Hassan II. Je me sens davantage en sécurité ici qu'en France, où la police est plus laxiste. Ce fut un peu la même situation dans d'autres nations mahométanes, comme l'Egypte, où j'ai longtemps travaillé pour Le Monde. L'art de vivre, l'hygiène de vie des Arabo-turco-persans me conviennent mieux que l'american way of life. Leur confiance en Dieu, leur optimisme foncier, leur patience dans l'adversité m'impressionnent ; étant en outre originaire d'un continent où règnent aujourd'hui l'incroyance et la confusion des genres, j'apprécie les sociétés où demeure en vigueur la loi naturelle, c'est-à-dire tout simplement que les hommes y sont des hommes et les femmes des femmes. Last but not least, les sociétés musulmanes, contrairement aux sociétés occidentales, continuent d'honorer les notions de décence et de pudeur — Lhya, hchouma, âoura —, valeurs auxquelles je reste attaché. Ce contexte m'a permis de vivre jusqu'ici en harmonie parmi des musulmans. Du moment qu'on admet l'existence d'Orientaux occidentalisés, il faut reconnaître qu'il y a également des Occidentaux orientalisés, qui ne sont pas toujours islamisés pour autant. Je peux très bien comprendre, cependant, que la jeune convertie russe, Isabelle Eberhardt (1), jadis, se soit bien sentie « dans l'ombre chaude de l'Islam » ...

Cependant, il existe une haute civilisation musulmane, avec ses grands hommes. Et de tout temps, il y a eu du fondamentalisme, même au sein des deux autres religions monothéistes, non ?

Même mes pires détracteurs, je crois, reconnaissent que je n'ai cessé, tout au long de mes reportages et de mes livres, de décrire les réussites historiques des cultures islamiques, de l'Indus au Sénégal via le Nil ou la Moulouya, sans m'interdire pour autant de critiquer ce qui me paraissait devoir l'être car, selon le mot de Beaumarchais, « sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Hélas, cette civilisation musulmane a peu à peu décliné jusqu'à ne plus vivre que de ses souvenirs ; et si elle est en train de renaître à présent, je crains que ce ne soit sous une forme politico-religieuse radicale qui a déjà commis de nombreux dégâts...Quant aux autres « fondamentalismes », ils font bien pâle figure de nos jours, sauf peut-être, il est vrai, sous forme d'interventions militaires euro-américaines en pays d'Islam. Et c'est d'ailleurs pour cela que, tel le philosophe français indépendant Michel Onfray, j'ai toujours été hostile aux expéditions occidentales, notamment françaises, à l'étranger, sauf ponctuellement lorsqu'il s'agit uniquement de sauver nos ressortissants. La comparaison entre les attentats islamistes aveugles et nos bombardements anti-djihadistes qui tuent également des civils au Levant, en Libye ou en Afrique noire, n'est pas du tout infondée. Il faut laisser les Musulmans vider entre eux leurs querelles, tout en leur proposant évidemment nos bons offices diplomatiques.

Même mes pires détracteurs, je crois, reconnaissent que je n'ai cessé, tout au long de mes reportages et de mes livres, de décrire les réussites historiques des cultures islamiques, de l'Indus au Sénégal via le Nil ou la Moulouya, sans m'interdire pour autant de critiquer ce qui me paraissait devoir l'être car, selon le mot de Beaumarchais, « sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Hélas, cette civilisation musulmane a peu à peu décliné jusqu'à ne plus vivre que de ses souvenirs ; et si elle est en train de renaître à présent, je crains que ce ne soit sous une forme politico-religieuse radicale qui a déjà commis de nombreux dégâts...Quant aux autres « fondamentalismes », ils font bien pâle figure de nos jours, sauf peut-être, il est vrai, sous forme d'interventions militaires euro-américaines en pays d'Islam. Et c'est d'ailleurs pour cela que, tel le philosophe français indépendant Michel Onfray, j'ai toujours été hostile aux expéditions occidentales, notamment françaises, à l'étranger, sauf ponctuellement lorsqu'il s'agit uniquement de sauver nos ressortissants. La comparaison entre les attentats islamistes aveugles et nos bombardements anti-djihadistes qui tuent également des civils au Levant, en Libye ou en Afrique noire, n'est pas du tout infondée. Il faut laisser les Musulmans vider entre eux leurs querelles, tout en leur proposant évidemment nos bons offices diplomatiques.

Estimez-vous qu'aucune cohabitation n'est possible entre Islam et laïcité française ? La démocratie en Europe est-elle si fragile ?

Cette « cohabitation », d'ailleurs pas toujours harmonieuse, existe de facto et certains Etats européens ont fourni de grands efforts pour donner de la place aux musulmans venus s'installer chez eux. Deux des principales villes d'Europe, Londres et Rotterdam, ont des maires musulmans. En France, la liste est longue des musulmans occupant ou ayant occupé des positions de premier plan dans maints domaines : le benjamin du premier gouvernement de la présidence Macron est un jeune Marocain spécialiste du numérique ; l'acteur le plus populaire en France, et le mieux rémunéré, est aussi marocain. Le principal prix littéraire parisien est allé deux fois à des Marocains, etc. Quand on pense qu'en Egypte, le plus brillant diplomate du monde arabe au 20e siècle, Boutros Boutros-Ghali, n'a jamais pu être ministre des Affaires étrangères à part entière, à cause de sa qualité de chrétien indigène ! Quant à la fameuse démocratie, dont Churchill disait qu'elle est « le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres », je me demande si beaucoup de musulmans ont envie de la voir s'installer en Islam, du moins sous sa forme européenne actuelle. Car il faut avoir à l'esprit que la démocratie signifie la primauté des lois conçues par les hommes sur la loi divine, à laquelle l'immense majorité des croyants mahométans paraissent prioritairement attachés. Au Maroc par exemple, tout le monde sait que le peuple n'a aucune considération pour les politiciens et pour la plupart des partis politiques, et bien des Marocains ne craignent pas de dire qu'il vaudrait mieux augmenter les pouvoirs de Sa Majesté chérifienne plutôt que de les diminuer.

Vous êtes un monarchiste invétéré : la royauté apporterait-elle, à votre avis, plus de sécurité, de liberté, de bonheur que la république ?

Je suis royaliste comme on respire, à la fois de conviction, de tradition et de raison, mais je le suis pour .la France, comme le furent Lyautey ou De Gaulle. Car pour les autres nations cela n'est pas mon affaire, même si j'aime à voir fonctionner la monarchie exécutive marocaine de manière tellement plus efficace, plus moderne et en même temps plus authentique que la république algérienne voisine, où je fus correspondant du Monde sous la dictature militaire de Houari Boumédiène (2). L'Etat est, par définition, un « monstre froid ». Seule peut l'humaniser une famille royale, incarnant la pérennité nationale, et à condition, bien sûr, que cette famille soit digne. Sous le monarque marocain actuel, l'affection populaire qui s'élève vers lui semble parfois, du moins pour les observateurs occidentaux, franchir la limite du rationnel. Mohamed VI, en effet, malgré ses efforts et sa bonne volonté, n'a pas encore réussi à régler les deux principaux problèmes qui se posent au Maroc depuis des décennies : les karyane ou bidonvilles d'une part ; l'imbroglio saharien, d'autre part, dû surtout, il est vrai, à la jalousie de l'Algérie pour les progrès d'un Maroc pourtant moins riche qu'elle.

Au sujet du match République-Royauté, feu l'opposant marxiste à Hassan II, Abraham Serfaty, répondait que « l'Histoire avait prouvé la supériorité des républiques ». Eh bien non justement, car, comme disait Lénine « les faits sont têtus », et le 20e siècle, sans remonter plus loin, a vu les plus grands crimes contre les peuples, être le fait, comme par hasard, de deux républiques, celle d'Hitler et celle de Staline...

Existe-t-il, selon vous, un point faible pouvant expliquer, du moins en partie, les problématiques liées actuellement à l'Islam ?

J'ai parfois l'impression que nombre de musulmans, adossés à leur certitude coranique d'être « la meilleure des communautés » et à leur dogme égocentrique selon lequel seuls les fidèles de Mahomet pourront entrer au Paradis, se trouvent ainsi dispensés d'être soumis à la critique ou à l'autocritique. En 1987, je rencontrai en France un opposant alors quasi inconnu au régime tunisien, le docteur Moncef Marzouki, qui me séduisit par l'audace critique d'un texte intitulé Arabes si vous parliez ... Je le publiai et ce fut un succès à Paris, Bruxelles ou Genève. Ce livre est une charge puissante et argumentée, par un Arabe contre les Arabes, trop enclins à trouver ailleurs que chez eux, par exemple chez les anciens colonisateurs européens, des responsables à leurs maux contemporains. En 2011, par un retournement politique inattendu, Si Moncef devint le chef de l'Etat tunisien. En accord avec lui, je décidai de republier sans y changer un mot Arabes si vous parliez..., à Casablanca cette fois-ci. Ce texte, qui repose sur l'idée que « l’autocritique est l'autre nom de la maturité », fut cette fois un échec éditorial, surtout en Tunisie... Disons quand même, à la décharge des musulmans, que les menaces des djihadistes contre ceux des « vrais croyants » qui seraient tentés par l'autocritique, peuvent expliquer les silences actuels de l'Oumm (3). En juin 1992, au Caire, Farag Foda, musulman modéré et éminent acteur de la société civile (4), osa réprouver publiquement les traitements discriminatoires dont sont traditionnellement victimes les Coptes, chrétiens autochtones. Très vite, Foda fut abattu devant son domicile par un commando djihadiste (5), après avoir été qualifié, rien que ça, d’ « ennemi de l'Islam », simplement pour avoir pointé une situation scandaleuse, mais que personne, parmi les musulmans de l'époque, n'avait jusqu'alors osé dénoncer en public.

« Un seul juste dans le pèlerinage rachète tout le pèlerinage ! » Est-ce que ce hadith prêté jadis à Mahomet peut s'appliquer à Marzouki ou à Foda ? C'est à leurs coreligionnaires de répondre. Et d'agir. Sinon, les gens d'Al Qaïda, de Boko Haram et de Daech risquent de s'imposer un peu partout... •

1. Ecrivaine suisse (de parents d'origine russe et devenue française par mariage avec Slimane Ehni) née en 1877 et installée en Algérie à partir de 1897, où elle vécut au milieu de la population musulmane. Ses récits de la société algérienne au temps de la colonisation française seront publiés après sa mort, survenue le 21 octobre 1904 durant la crue d'un oued à Aïn Sefra (nord-ouest de l'Algérie).

2. Houari Boumédiène (1932-1978) : chef de l'État-major général de l'Armée de libération nationale de 1959 à 1962, puis ministre de la défense de Ben Bella, il devient président du Conseil de la Révolution (et chef de l'État) le 20 juin 1965 suite à un coup d'Etat, et président de la république algérienne du 10 décembre 1976 jusqu'à son décès le 27 décembre 1978. Aucune opposition politique n'était autorisée sous son règne, Boumédiène cumulait les fonctions de président, premier ministre, ministre de la Défense et président du FLN, alors parti unique.

3. Oumma, du mot arabe « oum », mère, la communauté universelle des musulmans.

4. Farag Foda (1946-1992) : professeur d'agronomie, il était également écrivain, journaliste et militait en faveur des droits humains et de la sécularisation de l'Egypte.

5. L'assassinat, perpétré le 8 juin 1992, a été revendiqué par le groupe salafiste Gamaa al-Islamiya, en référence à la fatwa d'al-Azhar du 3 juin de la même année, accusant Farag Foda d'être un ennemi de l'islam. Huit des treize accusés sont acquittés et d'autres relâchés en 2012 sur ordre du président Mohamed Morsi.

Faut-il admettre l’idée banale, l’idée bateau, selon laquelle les moyens de transport et de communication modernes, internet, les avions, le téléphone portable, la télévision et tout le reste, convergent pour réaliser la fusion des peuples, abolissent les frontières, gomment les différences et rendent l'unité de l’humanité absolument inéluctable ? Ainsi subséquemment, qu’un gouvernement mondial. Telle est la vision, d'esprit prophétique, de Jacques Attali et de beaucoup d'autres, moins inspirés.

Faut-il admettre l’idée banale, l’idée bateau, selon laquelle les moyens de transport et de communication modernes, internet, les avions, le téléphone portable, la télévision et tout le reste, convergent pour réaliser la fusion des peuples, abolissent les frontières, gomment les différences et rendent l'unité de l’humanité absolument inéluctable ? Ainsi subséquemment, qu’un gouvernement mondial. Telle est la vision, d'esprit prophétique, de Jacques Attali et de beaucoup d'autres, moins inspirés.

Le milliardaire et «

Le milliardaire et «

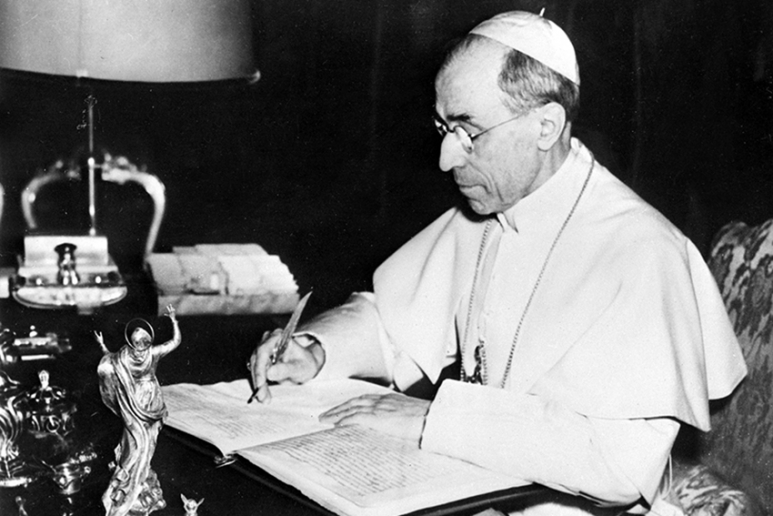

Le pape François milite pour un accueil massif de migrants, affirmant qu'il faut « faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale », et appelant à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos ?

Le pape François milite pour un accueil massif de migrants, affirmant qu'il faut « faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale », et appelant à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos ?

L’histoire s’est passée de l’autre côté de l’Atlantique ces derniers jours, mais elle aurait bien pu arriver ici.

L’histoire s’est passée de l’autre côté de l’Atlantique ces derniers jours, mais elle aurait bien pu arriver ici.

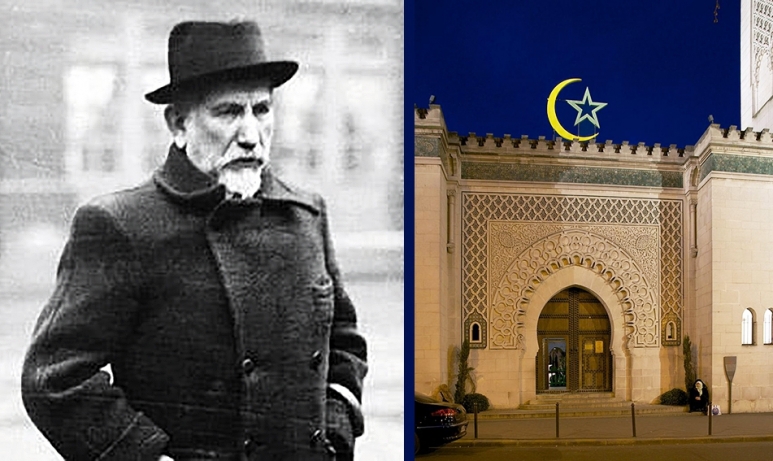

On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays.

On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays. « Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir... Nous venons de commettre le crime d’excès. Fasse le ciel que nous n’ayons pas à le payer avant peu et que les nobles races auxquelles nous avons dû un concours si précieux ne soient jamais grisées par leur sentiment de notre faiblesse. »

« Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir... Nous venons de commettre le crime d’excès. Fasse le ciel que nous n’ayons pas à le payer avant peu et que les nobles races auxquelles nous avons dû un concours si précieux ne soient jamais grisées par leur sentiment de notre faiblesse. »

Le pape François vient de publier un texte où il plaide pour «faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale», et appelle à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos? Sont-ils inédits ?

Le pape François vient de publier un texte où il plaide pour «faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale», et appelle à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos? Sont-ils inédits ?

On a peu parlé, ou du moins, trop peu parlé des attentats de Barcelone.

On a peu parlé, ou du moins, trop peu parlé des attentats de Barcelone.

Dans un message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, - que le Vatican a publié le 21 août, pour une célébration devant avoir lieu en janvier 2018 - le pape François vient de déclarer que « la sécurité des migrants passe toujours avant celle des nations ». Parce que, dit-il, les personnes passent avant les communautés auxquelles elles appartiennent.

Dans un message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, - que le Vatican a publié le 21 août, pour une célébration devant avoir lieu en janvier 2018 - le pape François vient de déclarer que « la sécurité des migrants passe toujours avant celle des nations ». Parce que, dit-il, les personnes passent avant les communautés auxquelles elles appartiennent.

Depuis Le Radeau de Mahomet, paru en 1983, et jusqu'à présent, dans vos écrits, on ressent une certaine peur de l'Islam, comme d'ailleurs chez d'autres intellectuels occidentaux. Cette religion est-elle si dangereuse que cela ?

Depuis Le Radeau de Mahomet, paru en 1983, et jusqu'à présent, dans vos écrits, on ressent une certaine peur de l'Islam, comme d'ailleurs chez d'autres intellectuels occidentaux. Cette religion est-elle si dangereuse que cela ? Même mes pires détracteurs, je crois, reconnaissent que je n'ai cessé, tout au long de mes reportages et de mes livres, de décrire les réussites historiques des cultures islamiques, de l'Indus au Sénégal via le Nil ou la Moulouya, sans m'interdire pour autant de critiquer ce qui me paraissait devoir l'être car, selon le mot de Beaumarchais, « sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Hélas, cette civilisation musulmane a peu à peu décliné jusqu'à ne plus vivre que de ses souvenirs ; et si elle est en train de renaître à présent, je crains que ce ne soit sous une forme politico-religieuse radicale qui a déjà commis de nombreux dégâts...Quant aux autres « fondamentalismes », ils font bien pâle figure de nos jours, sauf peut-être, il est vrai, sous forme d'interventions militaires euro-américaines en pays d'Islam. Et c'est d'ailleurs pour cela que, tel le philosophe français indépendant Michel Onfray, j'ai toujours été hostile aux expéditions occidentales, notamment françaises, à l'étranger, sauf ponctuellement lorsqu'il s'agit uniquement de sauver nos ressortissants. La comparaison entre les attentats islamistes aveugles et nos bombardements anti-djihadistes qui tuent également des civils au Levant, en Libye ou en Afrique noire, n'est pas du tout infondée. Il faut laisser les Musulmans vider entre eux leurs querelles, tout en leur proposant évidemment nos bons offices diplomatiques.

Même mes pires détracteurs, je crois, reconnaissent que je n'ai cessé, tout au long de mes reportages et de mes livres, de décrire les réussites historiques des cultures islamiques, de l'Indus au Sénégal via le Nil ou la Moulouya, sans m'interdire pour autant de critiquer ce qui me paraissait devoir l'être car, selon le mot de Beaumarchais, « sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Hélas, cette civilisation musulmane a peu à peu décliné jusqu'à ne plus vivre que de ses souvenirs ; et si elle est en train de renaître à présent, je crains que ce ne soit sous une forme politico-religieuse radicale qui a déjà commis de nombreux dégâts...Quant aux autres « fondamentalismes », ils font bien pâle figure de nos jours, sauf peut-être, il est vrai, sous forme d'interventions militaires euro-américaines en pays d'Islam. Et c'est d'ailleurs pour cela que, tel le philosophe français indépendant Michel Onfray, j'ai toujours été hostile aux expéditions occidentales, notamment françaises, à l'étranger, sauf ponctuellement lorsqu'il s'agit uniquement de sauver nos ressortissants. La comparaison entre les attentats islamistes aveugles et nos bombardements anti-djihadistes qui tuent également des civils au Levant, en Libye ou en Afrique noire, n'est pas du tout infondée. Il faut laisser les Musulmans vider entre eux leurs querelles, tout en leur proposant évidemment nos bons offices diplomatiques.

La semaine dernière, le Roi Mohammed VI du Maroc a tenu un discours remarquable sur le terrorisme et l’islamisme en Europe, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance marocaine.

La semaine dernière, le Roi Mohammed VI du Maroc a tenu un discours remarquable sur le terrorisme et l’islamisme en Europe, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance marocaine.

« J’ignore la conduite de la guerre », déclare-t-elle. Or, selon l’auteur de la Geste des nobles français, du 6 juillet 1429, dès son arrivée à Chinon, Jeanne décrit à Charles et à son conseil, « les manières de guerroyer des Anglais » avec une telle précision qu’ils en sont fort ébaudis. Elle déclare : « Par l’aide du ciel, je sais chevaucher et conduire une armée. » Comment l’expliquer, si ce n’est qu’elle jouit de l’assistance continuelle de son conseil divin, dont elle parle avec tant d’assurance, qui « lui avait mis dans l’esprit des clartés de tout ce qui regardait la guerre, et lui fournissait, au moment voulu, les suggestions utiles » ? Ce que nul chef chevronné n’a vu ni compris, elle s’en rend ainsi compte et le saisit sur-le-champ.

« J’ignore la conduite de la guerre », déclare-t-elle. Or, selon l’auteur de la Geste des nobles français, du 6 juillet 1429, dès son arrivée à Chinon, Jeanne décrit à Charles et à son conseil, « les manières de guerroyer des Anglais » avec une telle précision qu’ils en sont fort ébaudis. Elle déclare : « Par l’aide du ciel, je sais chevaucher et conduire une armée. » Comment l’expliquer, si ce n’est qu’elle jouit de l’assistance continuelle de son conseil divin, dont elle parle avec tant d’assurance, qui « lui avait mis dans l’esprit des clartés de tout ce qui regardait la guerre, et lui fournissait, au moment voulu, les suggestions utiles » ? Ce que nul chef chevronné n’a vu ni compris, elle s’en rend ainsi compte et le saisit sur-le-champ.

J’ai visité aujourd’hui la magnifique co-cathédrale Saint-Jean, à La Valette, à Malte. Elle est époustouflante. Je rêvais de la voir depuis longtemps. Une église comme celle-là est faite pour traverser les siècles. Nous fabriquons aujourd’hui un monde jetable, à l’obsolescence programmée : ce qui dure nous effraie, on s’y sent prisonnier, même si, par ailleurs, l’homme moderne cherche partout des ruines qui parlent au cœur. Il y a dans le cœur humain un désir de transcendance. Qu’on me permette de citer Saint-Exupéry, dans Citadelle : « vous les voyez, les hommes de toutes les contrées du monde, courir à la recherche de ces réussites de pierre que vous ne fabriquez plus. Ces greniers pour l’âme et le cœur. Où avez-vous vu l’homme éprouver le besoin de courir le monde pour visiter des entrepôts ? » L’homme n’est pas qu’une créature prosaïque et il cherche peut-être moins dans ce qui reste du passé un exotisme à bon marché que des traces d’éternité.

J’ai visité aujourd’hui la magnifique co-cathédrale Saint-Jean, à La Valette, à Malte. Elle est époustouflante. Je rêvais de la voir depuis longtemps. Une église comme celle-là est faite pour traverser les siècles. Nous fabriquons aujourd’hui un monde jetable, à l’obsolescence programmée : ce qui dure nous effraie, on s’y sent prisonnier, même si, par ailleurs, l’homme moderne cherche partout des ruines qui parlent au cœur. Il y a dans le cœur humain un désir de transcendance. Qu’on me permette de citer Saint-Exupéry, dans Citadelle : « vous les voyez, les hommes de toutes les contrées du monde, courir à la recherche de ces réussites de pierre que vous ne fabriquez plus. Ces greniers pour l’âme et le cœur. Où avez-vous vu l’homme éprouver le besoin de courir le monde pour visiter des entrepôts ? » L’homme n’est pas qu’une créature prosaïque et il cherche peut-être moins dans ce qui reste du passé un exotisme à bon marché que des traces d’éternité.