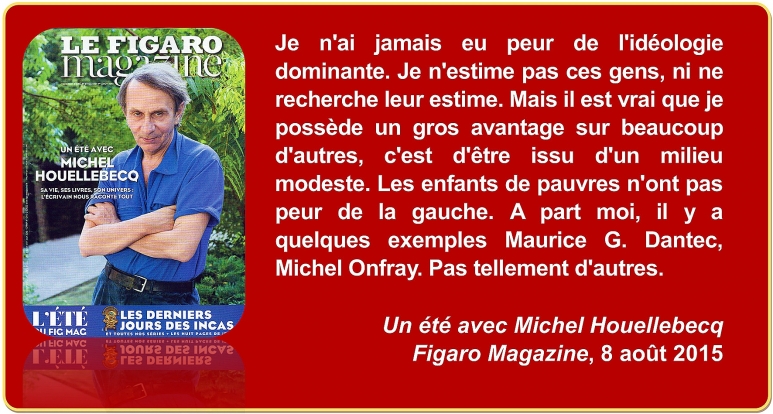

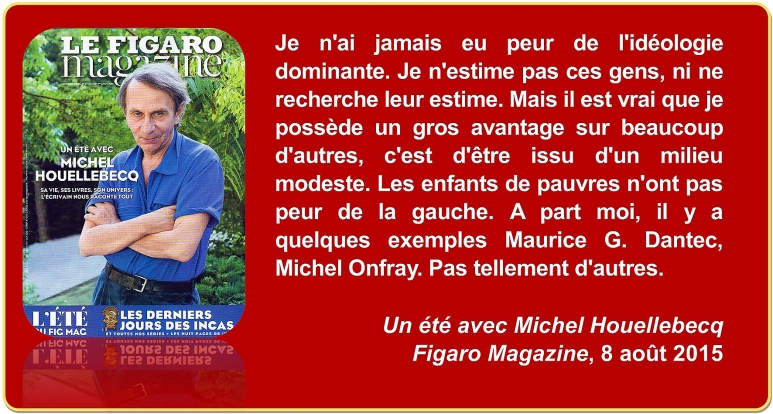

Michel Houellebecq : « Les enfants de pauvres n'ont pas peur de la gauche »

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Dans son prélude au livre essentiel qu'il a écrit sur Maurras* - ouvrage sans-doute trop volumineux et souvent trop difficile pour que beaucoup d'esprits fassent l'effort de s'y arrêter vraiment - Pierre Boutang dit ce que fut l'espérance royale de Charles Maurras, mais aussi la sienne propre, et conséquemment la nôtre, nous qui gardons, dans le contexte actuel, la foi politique qui fut la leur, comme de beaucoup d'autres. Ce texte, dont nous publions plus loin quelques extraits, nous paraît en effet en particulière concordance avec l'évolution en cours d'un certain nombre d'esprits importants, soit qu'ils se livrent à une forme très nette de remise en cause des valeurs républicaines, de la République en soi-même, soit qu'ils posent, très clairement, la question du régime et évoquent le manque de Roi, ce que viennent de faire, en juillet et août, à droite comme à gauche, Maxime Tandonnet, qui fut l'un des principaux conseillers du président Sarkozy et Emmanuel Macron, ministre de l'Economie en exercice. Ainsi, la monarchie réapparaît, une fois de plus, comme le dit Boutang, à l'horizon du possible. Dans un contexte et un langage actuels, comme il est normal. Ainsi, l'idée monarchique ne cesse pas d'être sous-jacente à la réflexion politique contemporaine. On verra ce qu'elle doit, selon Boutang, à la démonstration puissante, répétée pendant un demi-siècle, selon laquelle la République ne remplit pas les conditions minimales d'un Etat. Tel est en tout cas le constat que font aujourd'hui, selon des voies diverses, les personnalités que nous venons d'évoquer. Dans les crises de toute nature où se débat le régime, ces avancées de l'hypothèse monarchique ne sont pas négligeables. Tout au contraire. LFAR

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

[…] Plusieurs décennies ont passé depuis sa mort, et nous avons recommencé, cessé, et puis recommencé; nous avons, quelques-uns, roulé le rocher de Sisyphe qu'est, au regard étranger, pas au nôtre, la monarchie.

Possible que cela prête, au moins, à sourire, n'est-ce pas ? Nous en souririons nous-mêmes, s'il n'y avait l'espérance qui crie en nos petits-enfants. Oui, comme a dit ce vieil et pur camelot du roi de Bernanos, « autour des petits garçons français penchés ensemble sur leurs cahiers, la plume à la main, et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleur, au bras d'une jeune fille blonde, il y avait ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens ». Il y avait ? Il y a : chaque fois que naît un enfant dont on sait déjà que, bientôt, il saura dire son ave Maria, et le long d'un clair ruisseau buvait une colombe.

Je l'admets, Maurras n'a pas réussi à ramener le Roi. Il a travaillé « pour 1950 », et voici bientôt l'an deux mille, et si le Roi n'est pas ramené, notre foi politique est vaine.

[…] Mais, d'abord, il y a un sens où le retour du Roi n'a nullement été étranger à son action et à sa preuve. Certes nos Princes n'échappent pas à la cruelle loi d'exil grâce à la force ou la ruse de l'Action française. Simplement l'Idée du Roi, sans laquelle on ne sait pas qui rentre, sans laquelle nos Princes eux-mêmes ne l'auraient pas toujours su, cette Idée-là dormait au cœur de la forêt historiale sans que personne eût le souci ni les moyens de la réveiller.

Ensuite l'auteur de l'Enquête n'a jamais douté que l'instauration et la consolidation d'une monarchie moderne — ou affrontée au monde moderne — ne dût être l'œuvre du Prince lui-même, et de son charisme qui dépasse la raison, du moins toutes les raisons.

Toutefois […] nous avons été « jetés en monarchie », en quasi-monarchie par un Charles De Gaulle très conscient des prolongements nécessaires pour que son œuvre ne fût pas, à long terme, un échec pire que celui de la république qu'il avait « ramassée dans la boue » en 1944 et déposée en 1958...

Enfin deux ordres de réalités concomitantes doivent être considérés à propos de Maurras :

D'une part, en remontant du salut public […] jusqu'à sa condition royale, il a pu ériger la preuve puissante, jamais réfutée, que la république en France, règne du nombre, des partis, et, à travers eux, de l'or et de l'Étranger, ne remplissait pas les conditions minimales d'un État; qu'elle ne pouvait donc masquer sa nullité politique que par une tyrannie administrative et bureaucratique vouée à défaire la nation. Il en résultait que l'avantage majeur de la monarchie serait de n'être pas la République, de combler son vide par la présence d'une personne douée, en général et au moins, des attributs de l'humanité, la raison de « l'animal rationnel mortel » et la responsabilité.

Sans cette démonstration, répétée pendant un demi-siècle, la monarchie n'aurait pu apparaître à l'horizon du possible.

D'autre part le royalisme maurrassien a trouvé sa forme supérieure, et sa composition stable, (la seule qui pût avoir des prolongements positifs, hors de la simple critique de la religion et de la non-politique démocratiques) chez ceux qui, ou bien avaient conservé une fidélité monarchique, tout endormie et désespérée qu'elle fût, ou bien, dans l'Armée, l'Église, et quelques réduits de l'Intelligence critique et de l'Université, ne voyaient pas chez le Roi la simple négation de la République, mais une personne vivante, l'héritier des fondateurs de la patrie.

Maurras avait dû, sans jamais oublier ce royalisme, où ne s'opposent jamais l'intelligence et le cœur, mettre l'accent sur la preuve négative, creuser et miner la démocratie parlementaire dont les ruines pouvaient seules, une fois déblayées, laisser la place à la monarchie moderne. Cela étant fait, et bien fait, cette critique ayant pénétré dans le subconscient de toutes les familles politiques, un fait nouveau, aussi inattendu que, pour les marxistes orthodoxes avant Lénine la Révolution dans un seul pays, apparut : non seulement le Roi se concevait comme négation effective de la République sans tête ni cœur, mais l'accession au pouvoir souverain, peut-être sous une forme nouvelle, d'un Capétien, fils de saint Louis, sortait de la simple spéculation**. •

* Maurras, la destinée et l'œuvre, Plon, 1984

** Boutang évoque ici - et plus loin - la volonté de régner du Comte de Paris (Henri VI) et son action. De même la persistance des Princes de la Maison de France à assumer "la tradition qu'il (leur) a été donné d'incarner".

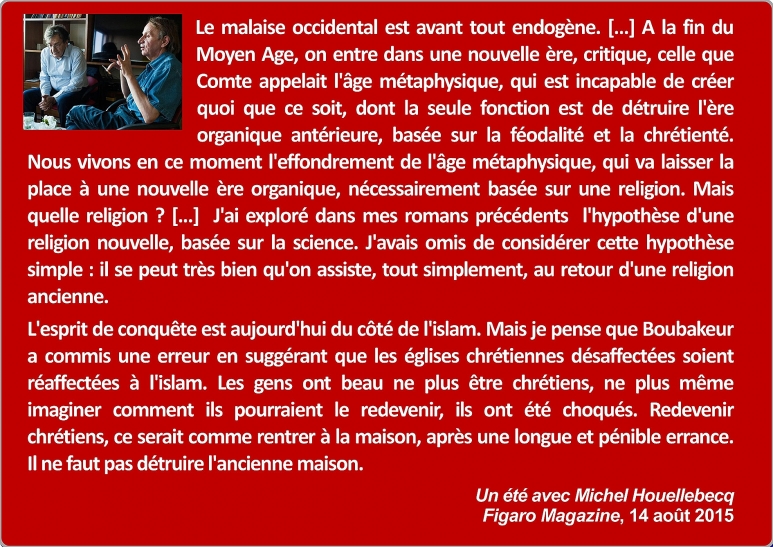

Ces propos de Michel Houellebecq sont tenus au cours d'une conversation et d'un dîner avec Alain Finkielkraut.

Cliquer ici pour lire

Après la survenue des déclarations surprise d'Emmanuel Macron, paraît maintenant cette chronique de Maxime Tandonnet, de droite quant à lui et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Et voici du même coup relancé ce qui aura été le débat de cet été - que Le Figaro résume en titrant : « La France, République ou monarchie ? ». Débat ouvert par Emmanuel Macron début juillet et que Péroncel-Hugoz a caractérisé de façon simple : « Soudain le mot magique de « Roi » est réapparu comme une grosse pierre jetée dans la mare politique parisienne… Il a suffi de quelques propos du plus en vue des ministres socialistes actuels… » Maxime Tandonnet réitère ce geste, un mois plus tard. La droite n'est désormais plus en reste dans la remise en cause du régime républicain. Et voici de nouveau le mot magique de « Roi » qui réapparaît dans la mare politique parisienne… L'ensemble est d'importance. Il sera temps d'y revenir. LFAR

Alors que l'on fête les trois cents ans de la mort de Louis XIV, Maxime Tandonnet estime que la France souffre de n'avoir pas su choisir entre République et monarchie.

Ailleurs en Europe, de ce que je vois ou entends dire, la vie politique ne donne pas ce sentiment de vaudeville, d'impuissance et de prétention tournant au ridicule, qui se dégage de la situation en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, par exemple, la vie publique fonctionne, tourne plus ou moins bien mais avance, des décisions sont prises, des choix parfois douloureux accomplis, un gouvernement existe. Les citoyens n'éprouvent pas cette sensation d'une fuite des dirigeants dans l'imposture de la communication à outrance, les polémiques, les manipulations, postures, mises en scène dans la seule perspective de la préservation ou de la conquête des postes.

Ailleurs en Europe, de ce que je vois ou entends dire, la vie politique ne donne pas ce sentiment de vaudeville, d'impuissance et de prétention tournant au ridicule, qui se dégage de la situation en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, par exemple, la vie publique fonctionne, tourne plus ou moins bien mais avance, des décisions sont prises, des choix parfois douloureux accomplis, un gouvernement existe. Les citoyens n'éprouvent pas cette sensation d'une fuite des dirigeants dans l'imposture de la communication à outrance, les polémiques, les manipulations, postures, mises en scène dans la seule perspective de la préservation ou de la conquête des postes.

La France souffrirait-elle de n'avoir pas choisi entre République et Monarchie ?

La République idéale confie le pouvoir aux citoyens. Elle a été définie dans la Constitution de 1793, restée lettre-morte. Ce texte, rédigé par les Girondins, mérite d'être relu. Il rejette la personnalisation ou l'accaparement durable du pouvoir. Celui-ci est impersonnel au sens où il n'existe pas de détenteur nominatif permanent de l'autorité (une exception est possible en période de crise). Le seul souverain est le peuple. Toutes les décisions importantes sont prises par référendum populaire. Des assemblées de citoyens dans les quartiers effectuent les choix locaux. Les députés sont élus pour un an renouvelable, donc sous le contrôle étroit des citoyens. Le pouvoir exécutif est responsable devant les citoyens qui peuvent destituer les ministres par une pétition. « La France n'a jamais eu qu'une bonne Constitution, celle de 1793, qui malheureusement n'a jamais été appliquée » a pu dire un professeur de droit public. Utopique ? Sans doute en partie, mais l'esprit de ce texte est intéressant.

La Monarchie constitutionnelle est aussi une possibilité. Après tout, nous sommes un pays européen et plusieurs grandes nations européennes de tradition démocratique sont des monarchies : le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique… Ce n'est pas un régime honteux dès lors que la réalité du pouvoir au quotidien incombe à une assemblée élue au suffrage universel et un Premier ministre responsable devant elle. Une famille incarne la continuité nationale. Un souverain héréditaire est placé au sommet de l'Etat, même s'il n'est pas en charge de l'exercice du pouvoir au quotidien, sa mission étant avant tout symbolique. Cette formule à l'avantage d'éviter le basculement de la vie publique dans la frénésie mégalomaniaque : la place au sommet est déjà occupée, quoi qu'il arrive et elle n'est donc plus à prendre…

La France a un système hybride, ni République, ni monarchie. Elle n'est pas une République, au sens de la Constitution de 1793, dans la mesure où sa vie publique échappe aux citoyens et à la recherche du bien commun pour devenir l'otage des calculs carriéristes et narcissiques d'une poignée d'individus qui l'ont ainsi confisquée. Mais elle n'est pas non plus une monarchie car ces personnages sont en concurrence permanente, ce qui vaut au pays une surenchère dans la démagogie et l'imposture. En outre, faute d'un roi incontesté - qu'il soit le peuple souverain ou le monarque héréditaire - des roitelets ou postulants roitelets, médiocres sur le plan humain comme intellectuel, sont animés avant tout par une vanité aveugle, et non par des sentiments d'honneur et de dévouement au bien commun.

L'ère du général de Gaulle a permis de masquer ces contradictions pendant une décennie. Lui bénéficiait d'une légitimité historique, issue du 18 juin 1940, lui conférant un statut particulier de personnage de l'histoire, comme il en vient un tous les deux siècles. Mais lui une fois parti, ce système bancal ne pouvait que sombrer dans le chaos et la comédie grotesque qui devient un monstrueux boulet pour notre pays. •

Maxime Tandonnet décrypte chaque semaine l'exercice de l'État pour FigaroVox. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire des présidents de la République, Perrin, 2013. Son dernier livre Au coeur du Volcan, carnet de l'Élysée est paru en août 2014. Découvrez également ses chroniques sur son blog.

A comparer, rapprocher du propos que Maxime Tandonnet vient de publier sur le même grand sujet :

Le 9 juillet

Décidément, nous aurons tout lu, tout vu, tout entendu ces temps-ci ! La voie est libre !

Le 10 juillet

Le 16 juillet

Le 20 juillet

Le réalisme commande le Roi [François Marcilhac]

Le 27 juillet

Royaliste, Emmanuel Macron ? Ce qu'en pense Bertrand Renouvin

Le 10 août

Un royaliste dans le gouvernement français [Péroncel-Hugoz]

Bonne lecture ! •

Par Christian Combaz*

Christian Combaz juge que l'opération préservatifs « merci pour ce moment » lancée par les jeunes Républicains qui font la tournée des plages, illustre que la démocratie en ce moment ne vole pas très haut. Il a raison. Sauf que « en ce moment » nous paraît un peu restrictif et exagérément optimiste ou, si l'on préfère, trop indulgent pour les périodes précédentes. Et ce depuis fort longtemps ...

La distribution de préservatifs par une formation politique, quel que soit le slogan imprimé sur le sachet, entrera dans les manuels d'histoire comme un symptôme de la médiocrité démocratique au temps de la publicité triomphante, c'est à dire dans les dernières années de la Cinquième république.

La distribution de préservatifs par une formation politique, quel que soit le slogan imprimé sur le sachet, entrera dans les manuels d'histoire comme un symptôme de la médiocrité démocratique au temps de la publicité triomphante, c'est à dire dans les dernières années de la Cinquième république.

Pour commencer, le mot de caravane appliqué à ce genre de distribution sur les plages rappelle ces arrivées du tour de France où les bannières du Conseil général se mélangent à celles du supermarché local au milieu d'une procession de 2CV Cochonou, de chars Pneus Kléber et de camions Vittel. L'habitude est de lancer de menus cadeaux le long du parcours afin d'infantiliser la foule, tous âges confondus, à travers une course effrénée au «truc gratuit», course dont les préservatifs républicains ne sont même pas l'objet puisqu'on trouve leur équivalent partout dans les boîtes de nuit.

Ensuite il faut croire que si l'intérêt de la gratuité ne joue pas, c'est donc le message qui est censé attirer le passant. Et là quand on lit, d'un œil navré, les explications des responsables de l'opération on s'aperçoit que le message est inexistant. Il s'agit d'attirer l'attention en affirmant que le projet politique est original, tout en utilisant des moyens éculés pour le faire. Il est probable que s'il y avait eu, au sein de l'équipe qui a imaginé cette campagne, deux ou trois vieux routiers de la propagande , ils auraient sonné le tocsin en affirmant que tout cela ne volait pas assez haut, mais personne ne les a invités pour éviter de l'entendre. Pendant la réunion, l'un d'entre eux aurait souligné que distribuer des préservatifs au nom d'un parti, c'est associer à son message l'idée de stérilité, d'absence de fécondité. A quoi l'un des jeunes aurait sans doute répondu: «peut-être, mais il y a aussi là-dedans l'idée de convivialité, de fête, de plaisir!». Le vieux aurait conclu: « de plaisir sans lendemain, c'est bien ce que je dis ».

Difficile de ne pas lui donner raison.

Finalement cette opération dont les auteurs se justifient piteusement aujourd'hui en rappelant qu'elle n'est pas la première, et qu'ils avaient fait la même chose il y a dix ans, tend à prouver que la tolérance à la sottise recule, alors que la sottise ne cesse de gagner du terrain. Du coup, ceux dont la patience est excédée chaque jour par ce genre d'initiatives finissent dans une sorte de faux-plafond de la politique où ils restent invisibles aux instituts de sondage jusqu'à ce que le faux-plafond s'effondre un soir d'élections. •

* Christian Combaz est écrivain et essayiste, auteur des Gens de Campagnol (Flammarion). Son prochain livre, Les Ames douces, paraîtra aux éditions Télémaque à la rentrée. Lire également ses chroniques sur son blog.

C'est un fait important que Gabriel Robin signale judicieusement dans un billet pour Boulevard Voltaire : selon un sondage Eurobaromètre, les Européens estiment, désormais, que l’immigration est le problème numéro 1 auquel ils sont confrontés. Et c’est un sujet de conflit supplémentaire, un fossé de plus, entre l'idéologie européo-mondialiste qui prévaut à Bruxelles en matière d'immigration - souhaitée, encouragée, présentée comme positive - et ce qu'en pensent les peuples eux-mêmes de plus en plus fortement. Cette conjonction des opinions européennes finira-t-elle par produire une sorte de politique migratoire unitaire, une réaction coordonnée au phénomène migratoire ou, au contraire, sera-ce du chacun pour soi ? Ou, pire encore, les peuples européens, comme on commence à le voir, vont-ils s'opposer pour la répartition de la charge des contingents d'arrivants dont ils ne veulent plus ? Ce peut être le tout ensemble. La France, quant à elle, n'a pas de politique de l'immigration. Ni de doctrine, ni de discours sur l'immigration. Elle ne fait qu'y réagir par des mesures ponctuelles. Des mesures de circonstance, la plupart du temps pelliculaires et souvent contradictoires. Or, sans une politique de l'immigration de grande ampleur, à la hauteur des mouvements migratoires de notre époque, qui ne font peut-être que commencer, la société française, en la matière comme en d'autres, va droit dans le mur. LFAR

L’an dernier, au moins d’août, Le Figaro révélait l’existence d’une note confidentielle de la police aux frontières, alertant sur l’entrée en France, par la frontière italienne, de nombreux immigrés illégaux originaires d’Érythrée. Les services de la police aux frontières, le préfet des Alpes-Maritimes et des responsables locaux de la gendarmerie, des douanes ou de la SNCF avaient alors tenu une réunion exceptionnelle. Leur conclusion était sans appel : le flux de l’immigration clandestine devenait insoutenable pour la France et l’Italie (entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, 61.951 migrants irréguliers avaient débarqué en Italie, quand ils n’étaient « que » 7.913 en 2013).

L’an dernier, au moins d’août, Le Figaro révélait l’existence d’une note confidentielle de la police aux frontières, alertant sur l’entrée en France, par la frontière italienne, de nombreux immigrés illégaux originaires d’Érythrée. Les services de la police aux frontières, le préfet des Alpes-Maritimes et des responsables locaux de la gendarmerie, des douanes ou de la SNCF avaient alors tenu une réunion exceptionnelle. Leur conclusion était sans appel : le flux de l’immigration clandestine devenait insoutenable pour la France et l’Italie (entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, 61.951 migrants irréguliers avaient débarqué en Italie, quand ils n’étaient « que » 7.913 en 2013).

Où en sommes-nous un an après ? Rien n’a changé. La situation s’est même aggravée. Le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour régler ce problème gravissime et, osons le dire, ce fléau qui met en péril l’avenir des Français. Au contraire, le gouvernement a multiplié les mesures pour aspirer l’immigration, notamment en passant une loi accordant des privilèges exorbitants aux étrangers, lesquels bénéficiaient pourtant déjà des largesses d’un système très accommodant.

C’en est presque désespérant. Récemment, Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris, disait tout haut ce que François Hollande pense tout bas : « La vague migratoire subsaharienne va s’intensifier dans les mois à venir, je demande la réquisition des bâtiments vides. Nous n’envisageons pas d’expulsion, même si les locaux ne sont pas adaptés. » En somme, la mairie de Paris appliquera la préférence étrangère. Etudiants, familles pauvres et travailleurs précaires : perdez vos papiers et déclarez-vous « migrants » ! Ainsi, peut-être, bénéficierez-vous d’une aide de la mairie de Paris pour vous loger dans cette ville hors de prix. Bruno Julliard s’apparente à Jean-Claude Juncker : privilégier le peuple revient, pour eux, à s’abandonner à la « pensée populiste ».

Nos dirigeants gouvernent à rebours des aspirations populaires et s’en font une fierté. Parfois, les débats politico-médiatiques sur cette question fondamentale semblent n’opposer que des immigrationnistes acharnés à des immigrationnistes forcenés. Le phénomène migratoire n’est présenté que sous un angle mensonger et sentimentaliste. Le peuple n’est néanmoins pas aveugle, il n’a pas besoin de sociologues et de statisticiens pour constater les conséquences dramatiques qu’entraîne cet exode africain vers l’Europe. Selon un sondage Eurobaromètre, les Européens estiment, désormais, que l’immigration est le problème numéro 1 auquel ils sont confrontés. C’est une première. C’est logique. C’est heureux.

Quelques esprits avisés semblent désormais sortir de leur torpeur et emprunter le chemin du « bon sens populaire ». C’est le cas, par exemple, de Jean-Pierre Chevènement, qui a récemment déclaré dans la presse : « La menace pour l’Europe n’est pas à l’Est, mais au Sud. » Oui, la menace qui pèse sur l’Europe, et au premier chef sur la France, est celle de l’invasion migratoire. Il faut avoir le courage de le dire, et de le répéter sans cesse. •

Gabriel Robin - Boulevard Voltaire

Au cœur de la traque, dans la campagne picarde, après la tuerie à Charlie Hebdo

Nous n'avons malheureusement rien à changer à ce que nous avons publié le 8 janvier 2014 au matin :

« Quand on laisse entrer chez soi, en un laps de temps relativement court, des millions d’immigrés venus d’un autre continent, nés d’une civilisation radicalement différente, guidés par les mirages d’un niveau de vie que leur misère originelle rend terriblement attrayants et qui n’ont que peu de sens et de respect de ce que sont les mœurs, les lois, les traditions du pays où ils arrivent, quand on en a soi-même largement perdu l’amour et la pratique, il n’ya pas de quoi être étonnés des troubles et des violences qui se produisent inéluctablement. C’est la première réflexion qui nous vient à l’esprit après les évènements tragiques d’hier, à Paris. Il y a longtemps, ici, en effet, que nous mettons en garde contre la politique d’immigration de la France, devenue plus périlleuse encore du fait de la crise économique et du laxisme de nos gouvernants. Du fait, aussi, d’un certain nombre de nos erreurs - de graves erreurs - en matière de politique étrangère. Il y a longtemps que nous signalons à quel point notre République vit sur une poudrière et qu’il peut arriver un temps où le travail de nos services de sécurité ne suffira plus à empêcher la multiplication des violences et des attentats. Ce temps est peut-être arrivé et il ne faut pas manquer d’en rechercher les causes, d’en marquer les responsabilités. Certes, tous les musulmans de France ne sont pas des terroristes. Loin de là. Nombre d’entre eux sont probablement en voie d’intégration. Et le réalisme devrait conduire, si nous en sommes capables, à les y aider, à les y encourager. Mais les risques de l’immigration massive demeurent ; elle est un terreau porteur de terribles dangers. Et, en tout cas, tous les terroristes qui menacent aujourd’hui la France le font au nom de l’Islam. » •

Lafautearousseau

8 janvier 2014

Cliquer ici pour lire

Le point de vue de Philippe Bilger

Très finement psychologique, l'analyse de Philippe Bilger nous paraît parfaitement pertinente. Notamment lorsqu'il pointe en conclusion le comportement du Chef de l'Etat lui-même. Sa fonction n'est pas remplie et c'est au fond, sous un angle plus politique, plus institutionnel, ce que constate aussi Emmanuel Macron, curieusement son ministre de l'Economie. Nous faisons cordialement observer à Philippe Bilger que Macron, lui, en désigne la cause, lorsqu'il dit qu'il manque un Roi. Peut-être Philippe Bilger, comme bien d'autres ces temps-ci, voudra-t-il bien y réfléchir ? LFAR

Il y a un climat général, politique, médiatique, et des attitudes qui laissent, en effet, penser qu’il y a de l’enfance attardée dans notre démocratie. Je ne méconnais pas, cependant, le caractère artificiel de quelques rapprochements mais ils me semblent tout de même révélateurs d’une tonalité dominante.

Il y a un climat général, politique, médiatique, et des attitudes qui laissent, en effet, penser qu’il y a de l’enfance attardée dans notre démocratie. Je ne méconnais pas, cependant, le caractère artificiel de quelques rapprochements mais ils me semblent tout de même révélateurs d’une tonalité dominante.

On entend souvent des humoristes se plaindre, parfois drôlement, du fait que des politiques empiétant de plus en plus sur leur domaine, ils allaient, eux, être obligés de faire de la politique. Derrière la boutade, il y a l’intuition que la dérision et la futilité sont devenues si également réparties qu’en réalité, on ne peut plus départager les activités et que toutes sont gangrenées par une démission de l’intelligence, théorisée en conquête du rire et en apothéose du sarcasme.

Par exemple, ce Petit Journal qu’on vante tant et qui, paraît-il, sera même amplifié – Vincent Bolloré s’est arrêté à mi-chemin ! -, offre cette particularité d’être insupportable à cause du ton autosatisfait de son présentateur et de dénoncer des ridicules dans lesquels il tombe lui-même avec la mise en pièces facile et démagogique d’un monde politique résumé à des séquences caricaturales.

Et il me semble qu’il a fait école, tant le culte de la superficialité et la chasse forcenée à la gravité ont dépassé les frontières qui auraient dû les enfermer.

Ainsi les réactions qui, à droite, ont accueilli, après la mort du maire de Dijon, le choix de François Rebsamen de prendre sa relève avec pour conséquence, à une date encore indéterminée, l’abandon du ministère du Travail si important en cette période où le chômage ne baisse pas et où le président de la République, pour amuser la galerie, prétend lier son sort à la réduction de ce fléau social (Le Figaro).

J’admets, certes, que l’opposition a ses contraintes et qu’elle ne peut se permettre d’user de répliques tellement châtiées qu’elles effaceraient la contradiction, mais on avait le droit d’attendre autre chose que ces railleries, ces plaisanteries, ces puérilités comme s’il ne s’agissait que « d’un casse-tête » pour le pouvoir et non d’une tragédie nationale à partager, à gauche et à droite, par tous. J’ai été effaré par la médiocrité rigolarde de cette riposte et par sa nature, pourtant, tristement partisane et politicienne.

De grands enfants qui s’ébattent et pour lesquels la politique offre le prétexte à des débordements qui fuient les comportements adultes comme la peste.

Venons-en, pour finir, au président de la République lui-même, dont ce n’est pas la première fois que je remarque l’appétence pour la pédagogie souriante et basique. Il adore retomber en adolescence et, pour le responsable qu’il est, c’est véritablement du prépubère !

Ce n’est pas un « capitaine de pédalo » mais une forme de scoutisme à la mode politique : donc à peu près rien par rapport au destin de la France.

Je ne pensais pas qu’un jour je serais contraint de contredire Jacques Brel pour lequel « il faut bien du talent pour être vieux sans être adulte ». •

Philippe Bilger peint notre République sous les traits d'une « ado attardée ». Une République qu'il nomme aussi prépubère. Nous ne le contredirons pas. Il a raison.

Verlaine, lui, l'avait vue au contraire déchue, en immonde vieillarde lui inspirant un terrible sonnet qui insulte Marianne dans des termes fort gaillards, comme seul un poète y est autorisé. Poème, en effet, antirépublicain à l'extrême.

« Ado attardée », République prépubère ou immonde vieillarde ? On peut sans-doute l'envisager sous l'un ou l'autre aspect.

Voici, en tout cas, la vision de Paul Verlaine. Iconoclaste, il est vrai, mais dont l'auteur n'en est pas moins l'un des plus grands poètes français. •

Buste pour mairies

Marianne est très vieille et court sur ses cent ans,

Et comme dans sa fleur ce fut une gaillarde,

Buvant, aimant, moulue aux nuits de corps de garde,

La voici radoteuse, au poil rare, et sans dents.

La bonne fille, après ce siècle d’accidents,

A déchu dans l’horreur d’une immonde vieillarde

Qui veut qu’on la reluque et non qu’on la regarde,

Lasse, hélas ! d’hommes, mais prête comme au bon temps.

Juvénal y perdrait son latin, Saint-Lazare

Son appareil sans pair et son personnel rare,

A guérir l’hystérique égorgeuse des Rois.

Elle a tout, rogne, teigne… et le reste et la gale !

Qu’on la pende pour voir un peu dinguer en croix

Sa vie horizontale et sa mort verticale.

Paul Verlaine, sonnet, Invectives, Buste pour mairies (1881)

Par Christian de Molinier*

Nous relevons dans les commentaires ici-même, ce qui suit qui est de Catoneo : « Il y a deux mois, Jacques Attali signalait l'inaptitude des démocraties bavardes à gérer le temps long : « la démocratie est ainsi faite que les Parlements et les opinions publiques passent parfois des mois, sinon des années, à discuter de sujets absolument mineurs, (comme le nombre de dimanches d’ouverture de quelques magasins), et zéro minute sur des sujets structurants pour des siècles l’avenir d’un pays ».

Or la réforme régionale est de toute évidence un grand sujet structurant pour le long terme. Et - si son examen a pris nettement plus que zéro minute - cette réforme semble bien avoir été menée dans l'improvisation et nombre d'incohérences, avec, comme il est habituel, un arrière-fond d'opportunisme politicien. Le résultat est, comme l'écrit fort bien Christian de Moliner, une réforme inepte. LFAR

Le gouvernement vient de désigner sans aucune surprise les capitales provisoires (mais vite définitives !) des nouvelles régions. Le pouvoir socialiste s’enorgueillit d’avoir amélioré le mille-feuille territorial mais sa réforme est tout bonnement inepte ! Quel intérêt, par exemple, y a-t-il de regrouper l’Alsace, la Lorraine et la Champagne ? La diminution des coûts ? Non seulement il n’y aura pas un centime d’économies, mais sans doute les dépenses vont exploser. La réforme jetée à la poubelle de M. Sarkozy avait le mérite de fusionner conseillers départementaux et régionaux et, donc, symboliquement, de diminuer le montant total des indemnités versées ! Là, le nombre d’élus reste inchangé ! Il faudra, en outre, bâtir de luxueux hémicycles pour accueillir les pléthoriques assemblées. Peut-être en construira-t-on deux ! Une dans la capitale et l’autre dans la ville délaissée, à l’instar du Parlement européen qui se partage entre Bruxelles et Strasbourg sans aucun souci du contribuable !

Le gouvernement vient de désigner sans aucune surprise les capitales provisoires (mais vite définitives !) des nouvelles régions. Le pouvoir socialiste s’enorgueillit d’avoir amélioré le mille-feuille territorial mais sa réforme est tout bonnement inepte ! Quel intérêt, par exemple, y a-t-il de regrouper l’Alsace, la Lorraine et la Champagne ? La diminution des coûts ? Non seulement il n’y aura pas un centime d’économies, mais sans doute les dépenses vont exploser. La réforme jetée à la poubelle de M. Sarkozy avait le mérite de fusionner conseillers départementaux et régionaux et, donc, symboliquement, de diminuer le montant total des indemnités versées ! Là, le nombre d’élus reste inchangé ! Il faudra, en outre, bâtir de luxueux hémicycles pour accueillir les pléthoriques assemblées. Peut-être en construira-t-on deux ! Une dans la capitale et l’autre dans la ville délaissée, à l’instar du Parlement européen qui se partage entre Bruxelles et Strasbourg sans aucun souci du contribuable !

Aucun siège flambant neuf des régions ne sera abandonné ! Pire, on en bâtira d’autres plus grands ! Le nombre de fonctionnaires restera le même alors qu’une partie (importante ?) est sans doute inutile. Je vous recommande le livre Absolument dé-bor-dée !, écrit par une employée du conseil régional d’Aquitaine. Elle décrivait une machine folle où les employés se demandaient comment occuper leur journée tout en recevant de bons salaires ! La charge était sans doute caricaturale mais comportait une part de vérité ! Pendant une dizaine d’années, les promotions de Science Po trouvaient à s’employer sans effort et avec de hauts salaires et des titres ronflants dans les structures « amies », surtout pour les « fils de » ou les « fille de »

Soyons clairs ! La décentralisation voulue par François Mitterrand est responsable de la dette colossale de notre pays. Au lieu de transférer les fonctionnaires au niveau régional, de supprimer les départements, on a créé un trop grand nombre de doublons inutiles. On estime qu’un million de fonctionnaires, notamment territoriaux, sont de trop ! Soit 40 milliards d’euros, par année, de dépenses superflues ! En 30 ans, cela donne 1.200 milliard d’euros, plus de la moitié de la dette française !

Bien sûr, les sommes dépensées par ces emplois n’ont pas été entièrement perdues puisqu’elles ont été injectées dans l’économie française sous forme de salaires et de dépenses sociales. Un million de fonctionnaires en plus, c’est un million de chômeurs en moins, même si cette façon de voir est réductrice et trompeuse. Les sommes auraient pu être utilisées à meilleur escient et auraient pu contribuer à créer deux millions d’emplois privés, selon certains économistes. On aurait en tout cas évité l’austérité qui nous mine depuis 2008 !

M. Valls, comme à son habitude, se décerne des satisfecit mais je vous défie de trouver une retombée de cette réforme, même tout à fait mineure, qui soit positive ! Jamais une loi n’a été aussi inutile, aussi vaine, aussi inepte. •

* Christian de Moliner Professeur agrégé et écrivain - Boulevard Voltaire

Par Péroncel-Hugoz

Une chronique passionnante sur un évènement français vu du Maroc .

Soudain le mot magique de « Roi » est réapparu comme une grosse pierre jetée dans la mare politique parisienne… Il a suffi de quelques propos du plus en vue des ministres socialistes actuels…

Soudain le mot magique de « Roi » est réapparu comme une grosse pierre jetée dans la mare politique parisienne… Il a suffi de quelques propos du plus en vue des ministres socialistes actuels…

« La démocratie comporte toujours une forme d’incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du Roi, dont je pense fondamentalement que le Peuple français n’a pas voulu la mort. La Terreur a causé un vide émotionnel collectif : le Roi n’est plus là ! ».

Dans la torpeur de l’été français, tout entier consacré aux « vacances » malgré les mauvais coups djihadistes, cette phrase en forme de « profession de foi » sans appel, nette et claire, n’est pas passée inaperçue dans le sérail politicien de l’Hexagone. Eh ! parbleu, elle n’est pas tombée de la bouche de n’importe qui mais de celle d’Emmanuel Macron, Nordiste né en 1977, énergique ministre de l’Economie, « homme de confiance » du président Hollande. Un chrétien assumé certes, disciple d’Aristote et du rigoureux philosophe hors-mode Paul Ricœur (1913-2005) mais aussi un socialiste. Rien d’étonnant là pour un Marocain car on sait, en Chérifie, au moins depuis notre regretté confrère Ali Yata, qu’on peut même être à la fois monarchiste et socialo…

Mais en France ce fut une sorte de panique intellectuelle même si les propos de M. Macron étaient parus dans le n° 64 du « Un », petit hebdo certes mince mais remarquablement bien distribué (y compris au Maroc) ; et en plus animé par d’ex-plumes du « Monde », comme Laurent Greisalmer (auteur en 1990 d’une bio d’Hubert Beuve-Méry, fondateur du « Monde » en 1944) ou l’ancien directeur Eric Fottorino, limogé en 2010 par le vrai patron du fameux quotidien, Pierre Bergé.

La stupéfaction fut complète lorsque tous les gens informés ou voulant le paraître eurent lu jusqu’au bout les propos de ce diable de M. Macron : « On a essayé de réinvestir le vide [laissé par le Roi], d’y placer d’autres figures : ce sont les moments napoléonien et gaulliste, notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l’espace. La normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un vide au cœur de la vie politique, etc. etc. » (Ce qui est criant de vérité mais n’est pas très aimable, forcément, pour les présidents français contemporains type Sarkozy ou Hollande…).

Un sous-ministre en exercice, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Matthias Fekl, a essayé de sortir de son obscurité en lançant que « le grand absent [de la scène française actuelle], c’est le Peuple, pas le Roi »… Tombé à plat… Du maréchal Lyautey au maréchal Leclerc, de l’écrivain catholique anti-franquiste Georges Bernanos au général de Gaulle, du ministre gaulliste de la Justice Edmond Michelet (dont le Vatican veut faire un saint) au militant tiers-mondiste Régis Debray, les grands noms de l’élite politique française* ayant manifesté, d’une manière ou d’une autre, leur attachement à l’institution royale française, ne manquent pas. A cette chaîne entre le passé et l’avenir, il faut ajouter maintenant le juvénile profil d’Emmanuel Macron. Le théâtre politique français, qui parait souvent bien assoupi, peut donc réserver encore des surprises… Louange à Dieu ! •

* Ce n’est un secret pour personne aujourd’hui que même le futur président Mitterrand, dans sa jeunesse, avant la Seconde Guerre mondiale, participa à au moins une manifestation publique royaliste à Paris et alla également rendre hommage en Belgique au Prétendant français exilé de l’époque, le duc de Guise (« Jean III »).

Péroncel-Hugoz - Le 360.ma

Identité. Comment faire aimer la France ? Par Sébastien Pilard et Anne Lorne

Lui est président de Sens commun et secrétaire général des Républicains au comité des entrepreneurs; Elle est déléguée de Sens commun pour le Sud-Est et la région Rhône-Alpes, et de plus secrétaire nationale des Républicains pour la petite enfance. Ils ont publié sous ce titre et sous leur double signature le texte qui suit dans Valeurs actuelles du 23 juillet. Un texte dont l'essentiel est pour pointer l'insuffisance des valeurs républicaines, les relativiser, leur préférer la notion d'héritage national, de patrimoine culturel et charnel qui en sont, au fond, l'opposé ! Il y a, dans cette réflexion, peu de lignes que nous ne pourrions pas signer, même si nous ne méconnaissons pas ce qui peut les inspirer d'habitudes et de sens électoral. Mais ce qui est dit est dit. La relativisation de la République et de ses valeurs supposées s'installe - volens, nolens - dans tous les milieux. Y compris chez ceux qui ont curieusement choisi de s'appeler « Républicains ». Sur la cause des dérives qui sont leur souci fort justifié, comme sur l'éventuel remède (le Roi manquant), nous les renvoyons - avec toute la cordialité qu'appelle la part de sincérité qui est la leur et la pertinence de leur propos - aux déclarations de leur collègue socialiste, Emmanuel Macron, actuel ministre de l'économie du gouvernement Valls, sous présidence - malmenée par lui - du triste François Hollande. LFAR

Dire qu'il faut transmettre les valeurs de la République, c'est trop faible : il faut transmettre l'amour de la France, expliquait Jean-Pierre Chevènement au Figaro, quelques semaines après les tueries qui ont embrasé la France au mois de janvier. Un message clair qui s'adresse à tous et qui brise le discours ambiant stigmatisant telle ou telle religion.

Dire qu'il faut transmettre les valeurs de la République, c'est trop faible : il faut transmettre l'amour de la France, expliquait Jean-Pierre Chevènement au Figaro, quelques semaines après les tueries qui ont embrasé la France au mois de janvier. Un message clair qui s'adresse à tous et qui brise le discours ambiant stigmatisant telle ou telle religion.

De fait, nous restons prisonniers d'une vision désincarnée de la France, où l'adhésion à des principes abstraits remplace l'attachement qui nous lie à une terre, une histoire, des hommes et un mode de vie. Les valeurs de la République, pour autant que l'on puisse s'accorder sur leur contenu, ne comporteront jamais un degré d'attraction suffisant pour épouser tous les ressorts de la personnalité humaine. Elles s'adressent à la raison et non au coeur, elles dictent une conduite morale mais n'enracinent pas les personnes dans une histoire faite d'aventures, de défaites et de renaissances. Elles ne proposent, enfin, aucune figure de héros qui puisse constituer un modèle à imiter. Pour importantes qu'elles puissent être, les valeurs de la République ne sauraient remplacer la transmission d'un patrimoine culturel et charnel qui nous constitue dans notre identité et nous rassemble dans un même amour partagé.

C'est pourquoi l'amour de la France constitue le meilleur rempart contre le multiculturalisme qui gangrène la communauté nationale et contre la déculturation qui touche tous les nationaux. Enraciner les gens dans une histoire, c'est les aider à être pleinement ce qu'ils sont et leur permettre de prendre conscience d'une identité qui n'existe souvent que dans les replis inconscients d'une mémoire collective. C'est les élever au-dessus de la société de consommation qui ne concerne que les besoins immédiats de l'homme pour s'adresser à leur âme. C'est passer du registre de l'avoir à celui de l'être, de la froideur des rapports économiques à la chaleur de l'amour patriotique. Amour qui génère une véritable "amitié française", source du partage et de la fraternité, qui faisait dire à Jaurès : « La patrie est — pour le démuni — son seul bien. »

Or, nous vivons une crise de la transmission, dont les causes majeures sont sans doute multiples. D'abord, un rapport conflictuel à notre propre histoire auquel s'ajoute une conception erronée de la liberté, voyant dans la transmission d'une culture une violence faite au libre arbitre des individus. Également en cause, le poids d'une vision conquérante de la laïcité qui ne se restreint pas à séparer religion et politique, ce qui serait parfaitement légitime, mais prohibe en réalité tout héritage religieux à caractère culturel dans l'espace public. S'ajoute à cela le dénigrement des attributs de notre fierté nationale, les difficultés de la maîtrise de notre langue, notre industrie sacrifiée aux fonds étrangers, nos emblèmes sportifs ligotés au nom de puissances étrangères, nos jardins historiques meublés de "vagins géants"...

Se réconcilier avec son histoire et réhabiliter la transmission sont donc les clés d'un réenchantement des Français. Clés auxquelles il faut ajouter le retour à une conception apaisée de la laïcité qui ne fasse plus obstacle à une affirmation sereine de son identité. L'État détient, à ce titre, un rôle clé dans la mesure où il est le gardien de la mémoire nationale. C'est à lui qu'incombe la tâche d'assurer la cohésion de tous autour d'une même identité partagée et vivifiée. Dans son discours à la Sorbonne en1882, Ernest Renan affirme qu' « une nation est une âme, un principe spirituel », constitué par « la possession en commun d'un riche legs de souvenirs » ainsi que par « la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis », ce qu'il appelle le « plébiscite de tous les jours ». C'est donc à l'État de vérifier que la nationalité française ne soit ouverte qu'à ceux qui souhaitent faire valoir l'héritage qu'ils ont acquis dans leur pays d'accueil. C'est aussi à l'État de veiller à ce que les nationaux ne soient pas déculturés sous l'effet d'une globalisation culturelle qui standardise et uniformise les réalités, jusqu'à leur faire perdre leur âme. Si l'État subsidiaire doit garantir un cadre, il appartient avant tout à la famille et aux corps intermédiaires de vivifier de l'intérieur la nation, en enseignant à ses héritiers qu'ils seront toujours des débiteurs insolvables à son égard, nourris qu'ils furent de sa langue et de sa culture ; « le patriotisme n'est pas seulement l'amour du sol, c'est l'amour du passé, c'est le respect des générations qui nous ont précédés », disait Fustel de Coulanges. Cela passe par des attitudes plus encore que par des mots. Oui, la famille doit être ce premier écrin de l'amour patriotique, l'école permettant d'enraciner dans la raison cet amour.

Le paradoxe est là. Il faut redonner confiance aux Français dans leur avenir. Et pour que "vive la France", il y a une priorité, leur redonner quelque chose à aimer : "aimer la France". •