Un été avec Houellebecq [2] : « Il y a de nombreux signes d'espoir »

Cliquer ici pour lire Un été avec Houellebecq [1]

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cliquer ici pour lire Un été avec Houellebecq [1]

Par Robert Redeker [Propos recueillis par Alexandre Devecchio]

Une intéressante réflexion de Robert Redeker; notamment sur le néo-scientisme de Google, puisant à cette sorte de religiosité qui alimente aussi les sectes.

Dans une lettre ouverte, des scientifiques et intellectuels, dont Stephen Hawking et Noam Chomsky demandent l'interdiction des « armes autonomes offensives sans contrôle significatif d'un être humain.» « Comme les biologistes et les chimistes qui ne veulent pas fabriquer des armes biologiques et chimiques, la plupart des chercheurs en intelligence artificielle n'ont aucun intérêt pour les armes ». écrivent-ils. Que cela vous inspire-t-il ?

Robert Redeker : Cette citation est remarquable parce qu'elle pointe une forme inédite de guerre, jamais envisagée: la guerre des objets contre l'homme. « Objets inanimés avez-vous donc une âme ? » demandait le poète Francis Jammes. Non : l'âme, c'est ce qui recherche la paix. Ont-ils alors une conscience, le savoir de soi ? Chez l'homme la conscience est une fonction de l'âme, témoignant de sa liberté. Un vers magnifique de Victor Hugo, dans La Légende des Siècles, exprime la fusion de l'âme, de la conscience et de la liberté : « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». L'autonomie des objets (des armes) dont vous parlez est tout le contraire de Caïn, c'est-à-dire de l'homme : c'est une autonomie sans liberté, sans conscience, donc incapable de remords (Hugo pointe le remords poursuivant le criminel même après son décès), sans âme. De ce point de vue la crainte, assez répandue, de voir un jour les machines supplanter l'homme en ses facultés les plus élevées me paraît relever du fantasme, pouvant donc être étudiée par une anthropologie de l'imaginaire. Cependant, qu'elles parviennent, dans un très proche avenir, à la dépasser en intelligence tactique, purement opératoire, est une certitude. Pourront-elles pour autant déclarer la guerre à leur créateur ? Du fait de leur différence de nature avec l'homme, ce risque, dont l'évocation fait frissonner la sensibilité et assure une récréation à la pensée, est exclu.

Robert Redeker : Cette citation est remarquable parce qu'elle pointe une forme inédite de guerre, jamais envisagée: la guerre des objets contre l'homme. « Objets inanimés avez-vous donc une âme ? » demandait le poète Francis Jammes. Non : l'âme, c'est ce qui recherche la paix. Ont-ils alors une conscience, le savoir de soi ? Chez l'homme la conscience est une fonction de l'âme, témoignant de sa liberté. Un vers magnifique de Victor Hugo, dans La Légende des Siècles, exprime la fusion de l'âme, de la conscience et de la liberté : « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». L'autonomie des objets (des armes) dont vous parlez est tout le contraire de Caïn, c'est-à-dire de l'homme : c'est une autonomie sans liberté, sans conscience, donc incapable de remords (Hugo pointe le remords poursuivant le criminel même après son décès), sans âme. De ce point de vue la crainte, assez répandue, de voir un jour les machines supplanter l'homme en ses facultés les plus élevées me paraît relever du fantasme, pouvant donc être étudiée par une anthropologie de l'imaginaire. Cependant, qu'elles parviennent, dans un très proche avenir, à la dépasser en intelligence tactique, purement opératoire, est une certitude. Pourront-elles pour autant déclarer la guerre à leur créateur ? Du fait de leur différence de nature avec l'homme, ce risque, dont l'évocation fait frissonner la sensibilité et assure une récréation à la pensée, est exclu.

Pour la première fois, nous allons devoir cohabiter sur la terre avec une espèce que nous avons créée. Cela va-t-il modifier la définition même de l'humanité ?

Nous nous retrouvons dans un monde à trois : les machines, les animaux et les hommes. Jusqu'ici les outils et machines n'étaient pas intelligents, ils n'étaient que des prolongements des organes humains. Voici qu'ils deviennent des prolongements de son cerveau, et acquièrent une part d'autonomie. Il va falloir apprendre à vivre à trois. L'autonomie de ces machines est illusoire, seconde, inévitablement limitée : elle dérive de l'autonomie humaine. Une machine, aussi perfectionnée soit-elle, dépend toujours, ontologiquement, de son créateur. C'est pourquoi ces machines ne parviendront jamais au degré d'autonomie qui est celui des hommes et des animaux. Elles peuvent, à l'occasion, et non par nature, être nos ennemies, jamais nos rivales. Une différence apparaît entre ces machines et les animaux: dans un monde de plus en plus sous l'emprise de la technique: les animaux ont besoin de notre protection (nous avons des devoirs envers eux, même s'il est absurde de leur accorder des droits), l'aide des hommes leur est due sans qu'ils en aient conscience, alors que nous n'avons aucun devoir envers les machines. Ceci s'explique : les animaux et les hommes sont des fins en soi, les machines sont créées pour l'utilité de l'homme, son bien être ou le bien public (l'homme se doit les détruire dès qu'elles contreviennent à ce bien-être). Il n'y a pas de devoir envers les machines. Plus ces machines gagneront en puissance, plus l'homme lui-même tendra à leur ressembler, plus il sera important de maintenir comme une norme rigoureuse la définition « classique », « humaniste » de l'homme, héritée aussi bien des Grecs que du christianisme et de Kant. Pareille définition est un rempart et un garde-fou.

L'hypothèse souvent développée par le cinéma de voir la machine supplanter l'homme vous parait-elle réaliste ? La religion du progrès va-t-elle conduire à notre destruction ?

L'imaginaire a besoin de la fin du monde pour sublimer l'angoisse - au sens freudien de la sublimation: la transformer en lui donnant un contenu acceptable par la conscience, par exemple à travers des créations artistiques -, cette affection fondamentale de l'être humain, étrangère à toute machine. La littérature - pensons au Golem, à Frankenstein - et le cinéma sont le lieu de ce travail de sublimation. Des siècles durant, le christianisme (y compris ses hérésies) a porté cet imaginaire de la fin du monde à travers le discours sur l'Apocalypse. Cet imaginaire se nourrit de la pulsion de mort, il est l'ombre de Thanatos. Il est un rapport trouble à la mort. Dans nos temps post-chrétiens, le mythe de la fin du monde change de vêtements, l'angoisse demeurant la même: l'apocalypse peut être apportée soit par des extra-terrestres, soit par des machines qui décideraient de nous exterminer. Le discours sur ces machines qui mèneraient une guerre à l'homme se développe selon la même structure que celui sur les extra-terrestres. Les mêmes fantasmes et les mêmes peurs l'habitent. Selon lui, l'homme serait soumis au risque d'être détruit par des intelligences non-humaines. Lorsqu'elles sont extra-terrestres, ces intelligences hostiles viennent du dehors. Lorsqu'elles sont des machines, elles viennent du dedans, étant une externalisation des facultés du cerveau humain. Je dis du cerveau, non de la conscience ou de l'âme, qui sont des réalités différentes. En fait, l'une et l'autre, l'intelligence des extra-terrestres et celle des machines, sont avant tout des productions de l'imagination humaine, des projections dans le monde objectif de ce que l'homme porte au plus profond de lui. Du coup, avant tout, les guerres ainsi imaginées sont des guerres qui se déploient au sein de l'âme humaine.

Certains veulent mettre un coup d'arrêt à cette évolution. Peut-on arrêter le progrès ?

Il n'est pas certain qu'il s'agisse de progrès. Il ne faut pas oublier cependant que ces évolutions peuvent se révéler utiles au bien être des hommes, à la médecine, à la chirurgie. Il ne faut pas oublier non plus que ces intelligences peuvent être nos serviteurs en faisant à notre place ce que nous ne pouvons faire. A ce titre aucun droit n'existe de les arrêter. Quoiqu'il en soit, quand bien même ce droit existerait-il, il y a un destin métaphysique de la technique, qui a bien été mis en lumière par Heidegger, dont rien ne dit que puissions sortir dans un futur proche. Un destin est un envoi depuis une origine qui est aussi une destination. Le destin technique de l'Occident se façonne dans la grande révolution intellectuelle (scientifique et philosophique) du XVIIème siècle. On ne sort pas de la technique (pas plus d'ailleurs que du capitalisme, cet autre destin de l'Occident) par un acte de la volonté.

Au-delà du problème des robots autonomes, google développe actuellement une idéologie transhumaniste et se donne les moyens de la faire triompher. Cette volonté de la firme californienne de créer un homme nouveau est-elle totalitaire ?

La volonté de fabriquer un homme nouveau a connu de multiples figures dans la modernité. Le communisme et le nazisme en ont été de monstrueux exemples. Cette volonté est la signature même des utopies totalitaires. Exprimer cette ambition trahit quelque chose à quoi l'on ne prête pas assez attention: l'entreprise Google est une entreprise politique, pas uniquement commerciale et technologique, dont le but est de soumettre les hommes à son propre fantasme, à une idéologie unique, à fabriquer un homme unique (comme on parle de pensée unique) planétaire.

« Quel que soit le problème rencontré, que ce soit un grand challenge pour l'humanité ou un problème très personnel, il y a une idée, une technologie qui attend d'être découverte pour le résoudre » assurait au Time Magazine Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google. La science peut-elle vraiment résoudre tous les problèmes ?

Il n'y a rien de nouveau dans ce propos, qui était déjà tenu par le positivisme dans sa version obtuse au XIXème siècle. Il tient dans un mélange assez classique d'ignorance de la nature humaine, trahissant une inculture philosophique et théologique consternante, et de millénarisme de bas étage. Ici, le millénarisme de la technique apparaît. Ray Kurzweil n'est pas différent du ridicule Monsieur Homais, le pharmacien d'Yonville dans le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Ce Monsieur Homais du nouveau siècle, Ray Kurzweil, ne se rend peut être pas compte que son rationalisme n'est qu'une croyance, extrêmement fruste, qui porte le nom péjoratif de scientisme. Voyons en elle un néo-scientisme naïf, pour ne pas dire bête. Au-delà de la bêtise, l'arrogance et la volonté de domination montrent dans ce propos leur hideux visage. S'imaginant rationaliste et scientifique, cette foi dans la science et la technique n'est rien d‘autre que de la religiosité dévoyée, celle-là même dont s'alimentent les sectes.

Face à ce postmodernisme triomphant, on assiste au retour en force des religions et des identités, notamment à travers la montée en puissance de l'islam radical. Le risque n'est-il pas d'être pris en étau entre deux totalitarismes ?

Ce sont deux totalitarismes différents qui reposent sur une haine commune de l'homme tel qu'il est. Ce sont aussi deux volontés de domination appuyées sur deux idéologies schématiques. On remarquera que cet islamisme, que vous appelez islam radical mais qui est en fait un islam politique, utilise les technologies informatiques les plus sophistiquées, réunissant l'archaïsme obscurantiste et la postmodernité techno-scientifique. Il faut distinguer ces phénomènes: retour des religions, des identités, et montée de l'islam radical. Les deux premiers renvoient, souvent maladroitement, à un besoin de réhumanisation du monde, quand le dernier renvoie à l'opposé, au désir de destruction, passant par le point commun de tous les totalitarismes, la déshumanisation. Il n'est pas possible d'indexer le développement de l'islamisme sur le retour des religions. Il ressemble plutôt à ces contrefaçons de religion que furent les religions séculières du XXème siècle, les idéologies totalitaires. Contrefaçon de rationalisme dans le cas de l'utopie Google et des idées de Ray Kurzweil, contrefaçon de religion dans le cas de l'islamisme. •

Professeur agrégé de philosophie, Robert Redeker est écrivain. Son dernier livre « Le progrès, point final ? » vient de paraître aux éditions Ovadia.

Professeur agrégé de philosophie, Robert Redeker est écrivain. Son dernier livre « Le progrès, point final ? » vient de paraître aux éditions Ovadia.

Entretien dans Boulevard Voltaire

Ces propos pourront choquer les lecteurs de Maurras qui se souviendront qu'il définissait le binôme « capitalisme et tradition » comme fondement de toute civilisation. Il est évident que le capitalisme dont il est question ici est un autre concept, une autre pratique. Celui dont le même Maurras avait annoncé la tyrannie, en conclusion de l'Avenir de l'intelligence. Et qui engendrerait l'âge de fer, l'âge barbare, où nous sommes aujourd'hui. En bref, le règne de l'Or. Il s'agit ici du capitalisme défini comme marchandisation du monde. Et c'est pourquoi, malgré l'aspect paradoxal qu'il pourra avoir pour certains, comme d'ailleurs l'enseignement du pape François, nous croyons qu'en l'occurrence de Benoist a raison. LFAR

Avec sa dernière encyclique, qui a fait grand bruit, le pape François s’est apparemment rallié à l’écologisme le plus radical, ce qui ne doit pas vous déplaire. Mais n’est-il pas dans son rôle quand il s’inquiète du sort de la création ?

Avec sa dernière encyclique, qui a fait grand bruit, le pape François s’est apparemment rallié à l’écologisme le plus radical, ce qui ne doit pas vous déplaire. Mais n’est-il pas dans son rôle quand il s’inquiète du sort de la création ?

Le pape François n’est pas le premier souverain pontife à exprimer un souci écologique. Le grand précurseur en la matière est évidemment François d’Assise, dont le pape n’a pas hésité à rappeler qu’il parlait de « notre Mère la Terre ». Mais il est de fait que, dans l’encyclique Laudato si’, il va plus loin que ses prédécesseurs, que ce soit pour dénoncer le « mythe du progrès » (n° 60), l’orientation actuelle de l’économie (n° 128) ou le fait que « l’être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition » (n° 106). Je trouve cela très positif.

Théologiquement, les choses sont un peu plus compliquées. Le christianisme s’est certes très tôt séparé des gnostiques, qui estimaient que ce monde était intrinsèquement mauvais. Mais la théologie chrétienne, fondée sur la distinction de l’être créé et de l’être incréé, ne reconnaît pas de sacralité intrinsèque au monde. Or, c’est parce que le monde a été désacralisé que Descartes a pu poser l’homme comme « maître et possesseur de la nature ». La tradition chrétienne place par ailleurs l’homme au sommet de la création, ce qui lui donne des droits sur elle. La Genèse lui assigne le devoir de « dominer sur toute la Terre » (1,26). On a récemment cherché à traduire ce verbe de façon plus souple, par « diriger de façon responsable, être le gardien de », mais cette manière de faire sollicite le texte. Le terme original est radah, qui signifie bien « dominer » au sens de soumettre, subjuguer, assujettir, fouler aux pieds, comme le montrent ses autres occurrences dans la Bible (Lév. 26,17 ; Nombres 24,19 ; Néhémie 9,28, Psaumes 49,14, etc.).

Pareillement, lorsque ce même pape condamne capitalisme et libéralisme, ne met-il pas ses chaussons rouges dans les pas de ses augustes devanciers ?

En ce domaine, en effet, il n’innove pas radicalement. La critique du libéralisme, notamment, est déjà présente dans la doctrine sociale de l’Église. Au Vatican, cette critique remonte au moins à l’encyclique Rerum novarum (1891) et à sa condamnation d’une « concurrence effrénée » aboutissant à la « concentration, entre les mains de quelques-uns, de l’industrie et du commerce ». Ce qui est nouveau en revanche, et ce dont je me réjouis, c’est que le pape ne se borne plus à dénoncer les « dérives », les « excès », les « mauvaises applications » du système capitaliste. Il ne se borne pas non plus à faire appel à la conscience morale, au « juste salaire », au paternalisme ou à la charité. Il tranche net et sans détours. Il l’a redit récemment en s’adressant aux mouvements populaires de Bolivie : le système capitaliste est intrinsèquement mauvais, car il contredit les « droits sacrés » que résume le principe « terre, toit, travail » (terra, techo, trabajo). Il est « intolérable » parce qu’il implique la toute-puissance de l’argent, que Basile de Césarée qualifiait de « fumier du Diable ». Bref, il constitue une « structure de péché ».

Conformément à la leçon des Évangiles (les premiers chrétiens exigeaient la mise en commun de tous les biens), le pape François a choisi l’« option préférentielle en faveur des pauvres ». Il a bien compris que le capitalisme, avant d’être un système économique, est un « fait social total », porteur d’une anthropologie qui lui est propre. De même a-t-il bien compris que les réformes sociétales que la gauche veut appliquer aujourd’hui n’ont rien de « socialiste » ni même de « gauchiste », mais procèdent de la même conception de l’homme qui est à la base du libéralisme économique et de la société de marché, une conception qui fait de l’axiomatique de l’intérêt et de l’orientation vers la logique du gain le fondement même du phénomène humain, le réduisant ainsi aux seules lois gravitationnelles du désir et de l’intérêt.

Ce qui est assez amusant, c’est de voir les chrétiens les plus réactionnaires, qui se réfèrent à tout instant au pape pour condamner le mariage homosexuel, la PMA pour tous et la « culture de mort », regarder ailleurs ou l’inviter à « s’occuper de ses messes » quand il condamne sans équivoque la marchandisation du monde et le système du profit. Comme si le pape, à défaut d’être infaillible sur le sujet, était nécessairement incompétent en économie ! Comme s’il devait rester muet sur le monde actuel, sur les effets dévastateurs du libre-échange, sur les privatisations, sur le système qui « tue » et qui « exclut » ! Dom Hélder Câmara, dont le procès en béatification a été engagé en 2013 au Vatican, disait déjà : « Quand je donne à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint, mais quand je demande pourquoi ils ont faim, on me traite de communiste. ». Aux États-Unis, il a suffi que le pape condamne la société de marché pour que les Américains voient en lui Karl Marx ressuscité ! D’autres, en France, l’ont accusé de « messianisme terrestre », d’« altermondialisme larvé », de « zapatisme », et que sais-je encore. Les héritiers de Thiers et de Guizot veulent bien qu’on leur parle de « pauvreté évangélique », mais à condition qu’on ne leur demande pas d’en suivre l’exemple…

Qu’un Alain de Benoist puisse dire du bien du Vatican, ça vaut le détour en tout cas ! Vous qui n’avez notoirement pas d’atomes crochus avec le monothéisme en général et le christianisme en particulier, cela ne vous pose pas de problème ?

Cela ne m’en pose aucun. Je suis un intellectuel engagé, pas un intellectuel partisan. Je juge des idées en fonction de ce que je crois être leur valeur de vérité, non en fonction de la personne qui les émet ou du lieu à partir duquel elles sont émises. Simple question d’honnêteté. •

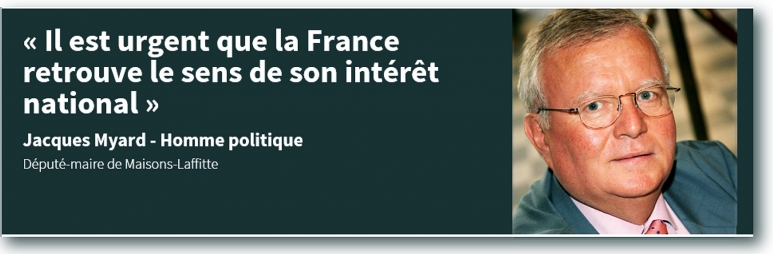

Jacques Myard, député-maire de Maisons-Laffitte

Une dizaine de députés français se sont rendus en visite en Crimée contre l'avis du Quai d'Orsay. Jacques Myard a donné dans Boulevard Voltaire et au Figaro les explications suivantes, où il n'a pas mâché ses mots.

Pourquoi ce déplacement en Crimée la semaine dernière ?

Pourquoi ce déplacement en Crimée la semaine dernière ?

Nous nous sommes rendus là-bas à l’initiative de mon collègue Thierry Mariani avec sept autres députés, sur invitation des Russes. Je me suis joint à ce voyage parce qu’il est cohérent avec la position que j’ai toujours défendue : nous sommes en tort vis-à-vis de la Russie, à cause d’une politique de sanctions totalement hors de proportions.

La Crimée est russe depuis plus de deux siècles et les événements successifs de 1954 et de 1991 ne changent rien à cette réalité. En 1954, Khrouchtchev rattache la Crimée à l’Ukraine, mais c’est une décision administrative : il rattache une partie de territoire à un département, mais cela se fait au sein d’un même pays qui est alors l’Empire soviétique. En 1991, date de la chute de l’URSS, l’accord était déjà caduc. Une partie de cet accord prévoyait d’ailleurs que la flotte reste sous contrôle russe à Sébastopol ! Bref, depuis 1991, les habitants de la Crimée souhaitent retrouver la Russie ; ils l’ont d’ailleurs exprimé lors du référendum de 2014.

Certains affirment que ce référendum était truqué, mais je peux vous assurer que l’on rencontre sur place une population ravie d’être à nouveau rattachée à la Russie. Sur la promenade de Yalta, à Sébastopol, toutes les personnes croisées le disent : quel intérêt auraient-elles à nous mentir ? C’est ridicule.

Depuis 1773, la Crimée se trouve dans l’univers russe : nous sommes là-bas en Russie et le nier n’a absolument aucun sens.

Aller sur place était une manière de critiquer la politique internationale que la France mène vis-à-vis de la Russie ?

Bien entendu. Cette politique n’est d’ailleurs pas celle que nous menons, nous nous contentons de suivre bêtement, et contre nos intérêts. On a suivi les ultras européens qui font passer Poutine pour le nouveau Staline dans la région… Un peu de sérieux.

Les sanctions que nous avons appliquées ont été logiquement suivies de contre-mesures russes et le tout est dévastateur pour les uns comme pour les autres : nous nous sommes pénalisés nous-mêmes, il faut quand même le faire !

La levée des sanctions est une décision qui se prend à 28 et la France est donc coincée dans une position directement contraire à ses intérêts, à cause de son suivisme. Il est temps de ruer dans les brancards parce que nous avons tout à perdre en restant campés sur nos positions.

Je précise tout de même que la question du Donbass est différente. Pour ce qui est de la Crimée, il n’y a vraiment aucun doute possible, on ne peut aller contre la réalité très longtemps.

On a déjà eu ce genre de comportement au Kosovo : il n’est pas normal que le droit international soit utilisé à géométrie variable comme il l’est aujourd’hui. Il existe aussi la libre détermination des peuples, il ne faudrait pas l’oublier.

Qu’avez-vous vu et entendu en Crimée ?

J’ai vu un pays en paix, un véritable pays de Cocagne, il faut le dire. Il y a une réelle diversité linguistique puisque l’ukrainien, le russe et le tatar sont parlés dans les rues de Crimée. C’est une région dans laquelle les gens vivent bien et qui aurait d’ailleurs accueilli 150.000 réfugiés ayant fui les combats en Ukraine.

Les habitants de la Crimée vivent bien et sont heureux de leur situation, ce n’est quand même pas difficile à reconnaître !

On paie notre position aberrante sur le plan commercial, économique, géostratégique, diplomatique et même culturel. La force de notre présence en Russie est également culturelle : les Russes aiment la littérature française, et plus largement les Français. Il y a une réelle affection culturelle que nous ne pouvons piétiner ainsi.

Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d’être « pro-russe » ?

Je ne suis ni pro-russe ni pro-américain, je suis pro-français.

Cette accusation est d’une imbécillité totale. Je suis allé là-bas pour réaffirmer – et mon voyage a confirmé cette idée – qu’il est urgent que la France retrouve le sens de son intérêt national. Elle ne peut le faire sans un minimum de réalisme sur la situation.

La Russie est un pays incontournable pour la paix en Europe, dans la lutte contre le terrorisme, et pour trouver une solution dans le conflit qui embrase le Proche et le Moyen-Orient.

Nier ça pour suivre les Américains est un jeu dangereux…

Que recherchent les Américains ? Certains affirment qu’ils tentent de casser l’Europe en deux pour éviter tout rapprochement avec la Russie. On doit réellement s’interroger et cesser, en tout cas, de les suivre sans réfléchir.

La politique internationale de la France ne doit pas se décider à Moscou ou à Washington, pas plus qu’à Riyad ou Tel Aviv : elle doit être décidée à Paris.

Quelles pourront-être les retombées de ce voyage ?

Pour ma part, je continuerai bien sûr à défendre ce que je dis depuis longtemps déjà. Mais je crains que Laurent Fabius ne change rien.

Mercredi dernier, le jour même de notre départ, le ministre des Affaires étrangères nous a expliqué qu’il était opposé à ce voyage. Après l’avoir remercié pour son hommage appuyé à l’indépendance des députés (!), je me suis permis de lui faire remarquer qu’il était sûrement jaloux de la liberté que nous avions, tandis qu’il est enfermé dans une position inconfortable.

Je pense que Laurent Fabius est conscient de s’être laissé enfermer dans un piège, ce qui expliquerait son hyper-réaction à l’annonce de notre voyage… •

Propos recueillis par Charlotte d’Ornellas

Par Jean-Philippe Chauvin

Le chômage intéresse-t-il encore les économistes ? J'en doute de plus en plus, et j'ai constaté que, dans les classes préparatoires et en particulier dans les filières qui mènent à HEC, la question du chômage est traitée en quelques lignes sibyllines dans les manuels disponibles, au point que poser des sujets d'oraux sur ce thème déstabilise facilement les étudiants : la croissance semble être, ou presque, le seul but à atteindre, et qu'importent les moyens et les dommages collatéraux ! Rien d'étonnant alors que la période de forte croissance économique des années 50 aux années 70 ait été baptisée « les trente glorieuses » quand on sait désormais (mais on le savait aussi avant !) qu'elles furent aussi les années les plus destructrices de l'environnement en France, des espaces comme des espèces (et particulièrement celles qui peuplaient les fermes et les champs), et qu'elles ont provoqué cette « seconde Révolution française » qui a bouleversé, et pas forcément pour le meilleur, notre société, ses équilibres et une grande part de ses beautés, tout comme la sociabilité, aujourd'hui bien mal en point...

Néanmoins, avec la fin des « trente glorieuses » si mal nommées, le chômage, qui n'avait pas disparu mais s'était fait plus rare, est devenu, en quelques années, un chômage structurel, durable et désormais pérenne, comme un pilier majeur de ce système économique, pilier qui permettrait, étrangement, de maintenir celui-ci en étouffant, par la crainte de l'exclusion sociale que provoque le chômage dans notre société de plus en plus anomique et anonyme, toute velléité de révolte et de révolution : la société de consommation, et Jack London l'avait tôt compris (et si amèrement qu’il se suicida) à la suite de Ford, est le meilleur moyen d'asservir les individus, et la peur de « ne plus y être » désarme toute alternative politique, au moins jusqu'à un certain point...

Aujourd'hui, le chômage touche officiellement près de 6 millions de personnes dans notre pays, sans que la République n'en soit ébranlée : la société de consommation « amortit » les chocs, ainsi que les différentes et utiles aides financières pour les chômeurs, même si celles-ci se font plus restreintes avec le temps. Doit-on se contenter de ce constat ? Personnellement, je refuse ce fatalisme qui, depuis la petite formule de M. Mitterrand qui affirmait que tout avait été tenté contre ce fléau, n'a cessé de s'enraciner jusqu'à se banaliser. Mais ce refus ne sert à rien s'il n'est étayé par des propositions : mon intuition est que la solution n'est pas « une » mais plurielle, et qu'elle nécessite une impulsion plus politique que simplement économique. Car s'appuyer sur le seul calcul économique est, en fin de compte, vain, ne serait-ce que parce que l'économie n'a pas pour rôle, aujourd'hui, de réduire le chômage ou de donner du travail à tout le monde, mais de faire fonctionner la mondialisation et d'assurer la croissance, terme polysémique que l'on confond trop souvent avec la prospérité alors qu'elle ne l'est pas exactement pour tous...

Si l’État ne peut pas tout et n'a pas pour fonction de tout faire en économie, car l'étatisme est une maladie d'hypertrophie de l’État et non la preuve de son efficacité (bien au contraire!), il peut susciter, motiver et lancer, ou soutenir, de grandes initiatives économiques, productrices et distributrices, et une grande politique d'aménagement du territoire (parler « des » territoires serait d'ailleurs plus juste) qui me semble la clef de l'emploi et du travail au sens le plus large du mot : c'est vrai pour l'agriculture qui pourrait, si l'on veut bien rompre avec un modèle productiviste antisocial par principe, redevenir source majeure d'emplois pérennes et permettre un « redéploiement rural » qui redonnerait vie à des campagnes et des villages aujourd'hui en danger de mort par dévitalisation et désertification ; c'est vrai aussi pour des activités artisanales et industrielles qui, combinées avec un système de commercialisation « de proximité », peuvent se déployer au plus près des grands centres de consommation des Français ; etc.

Encore faudrait-il que l’État soit assez fort et volontaire pour jouer efficacement son rôle, et qu'il dispose d'une autorité politique suffisante pour s'imposer à des puissances économiques et financières qui ont tendance, de plus en plus, à s'émanciper des territoires et, au-delà, de leurs devoirs sociaux. La République n'est plus aujourd'hui crédible en ce domaine, ayant renoncé depuis longtemps à infléchir le cours de la mondialisation et préférant n'être que le gouvernorat d'une Union européenne trop « libéraliste » pour être vraiment sociale... Or, la lutte contre le chômage nécessite de rompre avec les logiques de la seule croissance et d'un libéralisme qui, en pratiquant le « laisser faire, laisser passer », oublie trop souvent les personnes, leur mode de vie et leur enracinement, en somme leur humanité propre... •

Le blog de Jean-Philippe Chauvin

Un grand sujet au retentissement multiformes, multidirectionnel, à traiter à fond, sur lequel revenir ...

Face à la crise agricole, que les politiques européennes et françaises ne feront qu’aggraver, distribuer de l’argent ne sert qu’à dissimuler l’ampleur des problèmes. Entretien avec Michel Collin, ingénieur agricole.

L’Action Française 2000 – Les solutions gouvernementales aideront-elles à résoudre cette crise de la viande et, plus globalement, les crises de l’agriculture française ?

Michel Collin – Les solutions, si j’ai bien suivi, sont essentiellement du report d’échéance, du report de crédit et des appels comminatoires à une bonne volonté commune entre les différents acteurs de la chaîne. Ce ne sont pas des solutions : on veut essayer de donner de la trésorerie momentanée aux éleveurs, je ne vois pas en quoi cela va régler le problème structurel du prix de la viande. On ne peut pas faire l’économie d’une réflexion de fond sur le monde agricole : nous avons développé un modèle d’élevage aberrant. En amont, il nous oblige à aller chercher à l’étranger de quoi nourrir notre bétail, notamment avec du soja brésilien, qui provient de terres dont les paysans locaux auraient besoin – il y a donc un accaparement de terres, direct ou indirect. En aval, avec les concentrations anormales d’animaux dans certaines régions, les sols ne peuvent pas supporter les effluents d’élevage, les surfaces ne peuvent pas les absorber. Si on ne regarde que ces deux points, on est déjà dans l’absurde. En examinant d’autres systèmes, comme le poulet, on trouve des paysans totalement prolétarisés, qui ne sont plus agriculteurs, mais “nourrisseurs de volaille”, qui reçoivent tout de l’extérieur, poussins et aliments. Ils élèvent, si l’on peut dire, la volaille (ils portent le risque, surtout), que des machines envoyées par les entreprises de transformation viendront ramasser… Depuis plusieurs années, à chaque crise de l’élevage, les subventions réclamées ne servent qu’à masquer le problème. Des éleveurs disparaissent, la concentration s’accélère, avec comme conséquence immédiate l’augmentation de la charge de travail et de l’endettement : c’est un système artificiel, une fuite en avant perpétuelle. Le gouvernement gagne quelques mois, mais évite soigneusement de s’attaquer aux racines du problème.

La FNSEA joue-t-elle son rôle de défense des intérêts paysans ?

Ce qui est compliqué, c’est qu’à la tête de la FNSEA il y a Xavier Beulin, qui est aussi président d’un gros groupe agro-industriel, Avril-Sofiproteol, leader européen des oléoprotéagineux. Il est censé défendre les paysans, mais ses intérêts économiques monstrueux dans l’agro-industrie lui commandent une politique contraire. Une des sociétés de son groupe importe du poulet brésilien (émission Capital, avril 2014) ! Ses actions en tant qu’industriel vont directement à l’encontre des intérêts paysans qu’il est censé défendre. On marche sur la tête ! Rien de bon ne peut sortir de cet homme, qui a l’oreille de tous les politiques, François Hollande compris*.

Si le gouvernement ne raisonne qu’en subventions, et si le seul syndicat représentatif n’accomplit pas son travail, existe-t-il une autre solution que de bouleverser le système de production agricole ?

Non, il n’y a pas d’autre solution. Nous sommes sur un modèle agricole déphasé par rapport à notre époque. Ces dernières décennies, nous avons acquis un savoir certain, fiable, sur la santé, la “malbouffe”, les problèmes environnementaux, la biodiversité – et notre modèle agricole (en y incluant l’agro-industrie) génère clairement des nuisances majeures, qui mettent en danger les populations et la nature. Et il y a le problème de l’emploi : l’agriculture et la transformation des produits agricoles devraient être de formidables gisements d’emplois, mais on reste sur des problématiques d’il y a cinquante ou soixante ans… Dans ce système où l’agro-industrie et la grande distribution ont acquis un poids colossal, on ne peut pas imaginer revenir à de l’équité, donc à un vrai partage de la valeur, donc à de l’emploi. Il faut repenser totalement le modèle agricole, et cette crise est une opportunité. La transition vers le modèle qui fonctionnerait, qu’on connaît bien, l’agro-écologie, est extrêmement compliquée : les grands céréaliers, les grandes sucreries cotées en bourse, qui profitent le plus de l’argent de la Politique agricole commune (PAC), ne vont pas accepter que, du jour au lendemain, on supprime les exploitations de mille hectares dans la Brie… Mais c’est possible : il suffit d’une volonté politique. La PAC représente plusieurs milliards d’euros par an : donc, les moyens de cette transition existent. Mais le gouvernement ne fait rien, contrairement à ce que dit Stéphane Le Foll (ministre de l’Agriculture). Augmenter de 10 % les subventions aux premiers hectares ou rien, c’est la même chose ! Cela ne favorise en rien l’avènement d’une véritable agriculture paysanne, c’est une poussière. Un certain nombre de personnes, en revanche, ont des solutions, comme Jacques Caplat, qui les a exposées dans son livre Changeons d’agriculture – Réussir la transition (Actes Sud, 2014), ou Samuel Féret, qui était à la tête du collectif PAC 2013 et avait essayé de proposer une véritable modification de la PAC. Le gouvernement préfère être du côté des industriels et des puissants.

Propos recueillis par Philippe Mesnard

Par François Marcilhac

Pour ce dernier éditorial de l’année politique, nous aurions préféré pouvoir simplement souhaiter à ceux de nos lecteurs qui ne les auraient pas encore prises de bonnes vacances bien méritées ! Malheureusement, l’actualité ne nous en laisse pas le loisir.

Les « choses », ce sont, en l’occurrence, ces multiples faillites auxquelles nos compatriotes assistent en cette fin de mois de juillet. Les causes, quant à elles, se résument à une principale : la République, non seulement dans son incapacité à répondre aux enjeux de notre temps mais plus encore dans son incurie et son idéologie, qui sont à la source de nombreux problèmes.

Tout d’abord la faillite bien concrète de dizaines de milliers d’éleveurs, confrontés à une baisse catastrophique des prix, qu’il s’agisse de la viande, ou encore du lait à la suite de la disparition des quotas. Comme l’a déclaré Périco Légasse au Figaro, ce 22 juillet, « la puissance financière de la grande distribution et sa collusion avec la classe politique conduisent au massacre économique et social que l’on constate quotidiennement. Nos gouvernants, de “droite” comme de “gauche” — tout cela ne veut plus rien dire — ont tellement peur d’aller dans le sens contraire de l’histoire, entendez celui des marchés financiers, en réglementant les pratiques commerciales abusives et déloyales, que la grande distribution dicte leur conduite aux pouvoirs publics. » Sans compter une politique européenne favorisant, notamment à travers la pratique des travailleurs détachés, une concurrence déloyale en matière de main d’œuvre qui profite essentiellement à l’Allemagne, sur fond d’une libéralisation des échanges que la signature promise, par l’Europe, du traité transatlantique ne fera qu’aggraver encore. C’est bien la destruction de l’agriculture française qui est délibérément recherchée tant par les instances européennes sous contrôle allemand que par les Etats-Unis — une agriculture française que le carcan européen étouffe depuis plusieurs décennies avec la complicité active des dirigeants français, au nom d’une politique agricole commune dont nos paysans ont été les dindons de la farce ! Ne les a-t-on pas forcés, pour mieux les asservir et les conduire à la faillite, à vivre non plus de leur travail mais de subventions versées avec une prétendue générosité par l’ « Europe » — mensonge éhonté puisque la France est contributrice nette du budget européen ? Le tout en imposant un modèle agricole qui empoisonne les terres et les paysans eux-mêmes ! Oui, la république a fomenté la faillite de l’agriculture française.

Faillite, ensuite, des collectivités territoriales : Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des départements de France, a ainsi déclaré aux Echos le 26 juillet que de « un à cinq départements risquent de se déclarer en faillite d’ici à la fin de l’année si rien n’est fait. » Pourquoi ? Parce « l’Etat n’a pas compensé l’intégralité des versements que nous faisons pour son compte aux prestataires sociaux. Nous avons calculé qu’à fin juillet, le reste à charge cumulé pour les départements est de 8 milliards d’euros. » Joli tour de passe-passe d’une république qui ne « décentralise » apparemment que pour fuir ses responsabilités ! Et laisser les collectivités — par ailleurs trop contentes de s’instituer en féodalités politiques — dans l’incapacité de répondre à des contraintes financières décidées à Paris. Oui, la république est bien dans l’incapacité de faire vivre sainement les différents échelons administratifs tout simplement parce qu’elle a tué, dès l’origine, une organisation territoriale où l’économique, le culturel et le social peuvent se compléter harmonieusement. Il sera toujours possible de ponctionner le pays réel !

Faillite également du « vivre-ensemble », cet OPNI (objet politique non identifié) dont l’incantation magique est proportionnelle à la dissolution de la société française. Là encore, la république est pleinement responsable d’un état de fait où les agressions au nom de préjugés barbares, étrangers à notre vieille civilisation chrétienne qui est la chair de notre identité nationale, deviennent monnaie courante — récemment encore dans un parc de Reims —, suscitées par une politique, elle aussi, menée conjointement depuis plusieurs décennies par nos gouvernants, de “droite” comme de “gauche”, puisque tout cela, en effet, ne veut plus rien dire. La justice et l’intérieur ont beau mentir effrontément pour dissimuler le caractère « culturel » de ces agressions : des Français de souche ou des immigrés pleinement assimilés en sont devenus les victimes quotidiennes. L’invasion migratoire, ordonnée par les instances européennes et que nos dirigeants organisent de manière préméditée, déstabilisent la société française en imposant la préférence étrangère. Il en est ainsi de la récente loi Cazeneuve sur les nouveaux droits des immigrés — de préférence en situation irrégulière : les chouchous des socialistes —, loi qui, en élargissant les procédures d’accès à la nationalité française, crée, selon le Républicain Guillaume Larrivé, « une sorte de régime du droit du sol hors sol ». Mais les Républicains — ex-UMP — sont-ils les mieux placés pour dénoncer une politique qu’ils ont eux-mêmes allègrement pratiquée lorsqu’ils étaient au pouvoir ? Et comment Sarkozy, qui fut le champion du déferlement migratoire durant cinq ans et le serait encore s’il revenait au pouvoir, ose-t-il déclarer vouloir remettre en cause Schengen ? Assez de mensonges !

Faillites et mensonges, également, s’agissant de l’école, que nos gouvernants, de “droite” comme de “gauche”, puisque, là encore, tout cela ne veut plus rien dire, se sont ingéniés à détruire pour mieux couper les Français de leurs racines et empêcher les néonationaux de les acquérir, en vue de favoriser la dissolution de l’identité nationale, l’idéologie pédagogiste, partagée par toute la classe politique républicaine, continuant parallèlement son travail de sape de la transmission des savoirs.

Oui, c’est avec la conscience de ces multiples faillites, dont la liste est loin d’être exhaustive, et de ces mensonges éhontés d’un pays légal sans vergogne, que les patriotes doivent partir en vacances. Pour nourrir leur détermination. Et recouvrer leurs forces. Toutes leurs forces. Car dès la rentrée le pays en aura besoin ! •

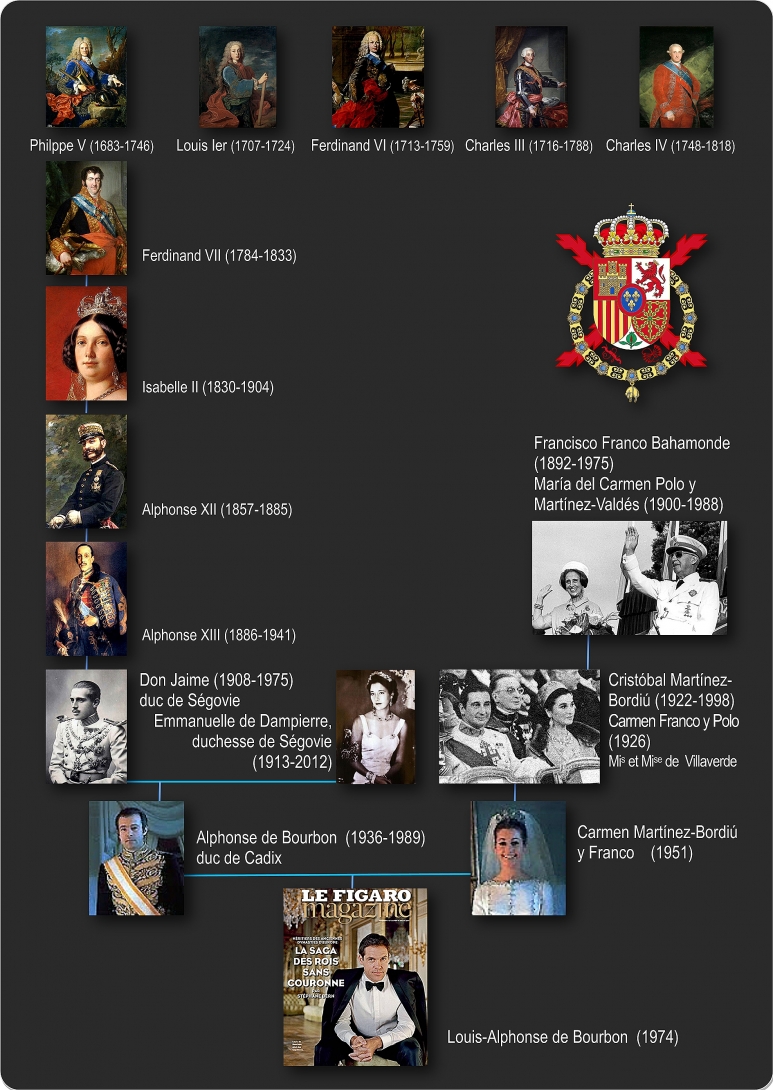

Ce premier lundi d'août, nous délaisserons l'actualité, du moins celle que nous distillent radios et télés (les bouchons routiers, le rapatriement du débris du vol MH 370, etc.) pour évoquer un sujet qui concerne, en tant que tel, le royalisme français : le bien-fondé de la prétendance de Louis-Alphonse de Bourbon à la couronne de France.

La presse à grand tirage revient en effet périodiquement sur cette question, dont il faut bien supposer qu'elle doit intéresser son lectorat. Elle ne se soucie pas de rouvrir un débat souvent jugé anachronique, de raviver la querelle dynastique, ou même de donner dans le people. Elle le fait à sa façon, avec grands titres et photos de couverture où les princes posent à la manière des mannequins de mode … Néanmoins, des affirmations de fond y sont lancées et le plus souvent sans véritable rigueur historique, juridique et politique.

Nous aborderons le sujet en trois étapes, trois notes successives :

• Nous examinerons en premier lieu qui est vraiment Louis-Alphonse de Bourbon, du simple point de vue historique et factuel : d'où il vient, quelles sont ses origines, quels sont ses ancêtres, aïeuls et aïeules, à quelle terre, à quelle histoire il appartient. Au fond, cet examen revient à se demander si ce prince est français ou espagnol. Les deux ? On verra que ce ne serait pas conforme à la réalité. Louis-Alphonse de Bourbon n'est pas un prince hors-sol.

• En deuxième lieu, nous reprendrons la Lettre sur la légitimité adressée par Pierre de Meuse au Télégramme, à la suite des déclarations du prince Louis-Alphonse de Bourbon publiées sur le site du quotidien breton [30.05.2015]. Pierre de Meuse y signale un certain nombre d’erreurs qui en disent long sur le bien-fondé de la prétendance de Louis-Alphonse de Bourbon. Il y rappelle à grands traits quelles sont les conditions de la légitimité historique.

• Enfin, il nous a paru bon de publier en forme de note - la troisième et dernière sur ce sujet - le riche débat qui a suivi cette Lettre sur la légitimité de Pierre de Meuse [Du 1e au 22 juin 2015 - 31 commentaires]. On y trouvera - en tout cas dans bon nombre de commentaires - de solides références historiques. Il faut en effet une bonne connaissance de l'histoire d'Espagne - et pas seulement de l'histoire de France - pour conclure valablement sur le caractère fondé ou infondé des prétentions des princes espagnols qui n'ayant pas eu accès à la couronne d'Espagne, ont depuis lors orienté leurs ambitions vers la France.

Les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, attestent que ce sujet n'est pas aussi anachronique ou dérisoire qu'on pourrait le croire - y compris parmi les royalistes. Le manque de roi y est considéré comme au centre du problème politique français actuel. Et, ne craignant pas de remonter le cours de l'Histoire, il n'hésite pas à dater ce manque de l'exécution de Louis XVI dont il se dit, de plus, persuadé que les Français ne l'ont pas voulue. •

Les questions en titre ont été de tous temps celles que l'on pose pour connaître un homme, comme questions sur son origine et donc sur qui il est vraiment. Malgré la publicité qui lui est faite, les réponses à ces interrogations ne semblent en général ni claires ni précises.

Au Figaro magazine [Stéphane Bern - 18.07.2015] Louis-Alphonse de Bourbon déclare : « la première mission envers mes aïeux est celle du souvenir et de la mémoire, dont il faut toujours témoigner. »

Mais qui sont ses aïeux ? De qui est-il le fils ? Qui sont ses grands-parents, ses arrière-grands-parents ? Ses aïeux des siècles passés ?

C'est ce que nous examinons ici d'un point de vue historique et factuel, au moyen de brèves notices, jusqu'à ses arrière-grands-parents, après quoi, ses ancêtres ce sont huit rois espagnols n'ayant eu, à la suite de Philippe V, aucune participation à la vie politique française.

Il faut enjamber - et ignorer - trois siècles d'enracinement espagnol pour que Louis-Alphonse de Bourbon retrouve l'origine française de sa famille.

Mais, précisément, lorsque Louis XIV eut décidé d'accepter le couronne d'Espagne pour son petit-fils, le duc d'Anjou, sa position fut celle du bon sens. A sa cour assemblée, il présente le futur roi : « Messieurs, voilà le roi d'Espagne.» Puis, s'adressant à ce dernier, il lui déclare : « Soyez bon Espagnol, c'est présentement votre premier devoir ; mais souvenez-vous que vous êtes né Français, pour entretenir l'union entre les deux nations : c'est le moyen de les rendre heureuses et de conserver la paix de l'Europe.»

Roi d'Espagne - qu'il eût pu ou dû être doublement, si son grand-père n'avait pas été infirme et incompétent ou si Franco avait tranché la question de sa succession en faveur de son père, le duc de Cadix - Louis-Alphonse de Bourbon ne peut l'être, la fonction ayant échu au cousin-germain de son père, le roi Juan-Carlos Ier.

Roi sans couronne - mais celle d'Espagne, non celle de France - il lui reste à être bon Espagnol. Suivant la recommandation de son aïeul, le roi Louis XIV lui-même. •

Louis-Alphonse de Bourbon, né à Madrid le 25 avril 1974. Nom de naissance : Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez-Bordiú.

Louis-Alphonse de Bourbon, né à Madrid le 25 avril 1974. Nom de naissance : Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez-Bordiú.

Le prince est baptisé le 3 mai 1974 au palais royal du Pardo, à Madrid, avec pour parrain et marraine son grand-père paternel, Don Jaime de Bourbon, duc de Ségovie représenté par Gonzalo de Bourbon, et son arrière-grand-mère maternelle Carmen Polo, épouse du général Franco.

Le prince possède la double nationalité : française par son père (né de mère française) et espagnole par sa mère et par son père.

Il est le second fils d’Alphonse de Bourbon, duc de Cadix, et de Carmen Martínez-Bordiú y Franco, fille de Cristóbal Martínez-Bordiú, marquis de Villaverde, et de Carmen Franco y Polo, fille du général Franco.

Le Prince a fait ses études à Madrid et effectué son service militaire dans l’armée de l’air espagnole.

Il travaille ensuite à la BNP Paribas à Madrid, puis, devient vice-président international de la Banco Occidental de Descuento (BOD) à Caracas, au Venezuela.

En 2004, il a épousé, en République Dominicaine, Marie-Marguerite Vargas Santaella, fille de l'homme d'affaires vénézuélien Víctor Vargas. Après avoir vécu à Caracas puis à New York, il s'installe avec son épouse à Madrid. De cette union sont nés 3 enfants, dont deux garçons.

Il prétend être « le successeur des rois de France ».

Ses parents

Alphonse de Bourbon, duc de Cadix est né le 20 avril 1936 à Rome où réside la famille royale d’Espagne en exil. Nom de naissance : Alfonso, Jaime, de Borbón y Dampierre. Il possédait la double nationalité espagnole (par son père) et française (par sa mère).

Alphonse de Bourbon, duc de Cadix est né le 20 avril 1936 à Rome où réside la famille royale d’Espagne en exil. Nom de naissance : Alfonso, Jaime, de Borbón y Dampierre. Il possédait la double nationalité espagnole (par son père) et française (par sa mère).

Alphonse de Bourbon est le fils aîné de Don Jaime de Bourbon, duc de Ségovie, deuxième fils du roi Alphonse XIII, et d’Emmanuelle de Dampierre.

En 1969, à la suite de son père le duc de Ségovie qui avait renouvelé, par lettre adressée au général Franco, sa renonciation au trône d'Espagne, en faveur de son neveu, Juan Carlos Ier, « en vue du bien commun de l’Espagne, de la paix et de la prospérité du peuple espagnol », Alphonse de Bourbon signe à son tour un acte d’acceptation de la désignation par Francisco Franco de son cousin germain Juan Carlos comme futur roi d’Espagne.

En 1972, il épouse au palais du Pardo Carmen Martínez-Bordiú y Franco, mariage dont il aura deux fils, François (1972-1984) et le prince Louis-Alphonse. Il est alors titré S.A.R. le duc de Cadix par le général Franco. Ce titre - qui ne lui venait pas de la Maison Royale - fut ensuite rendu viager par décret du roi Juan-Carlos. Le couple se séparera en 1979 puis divorcera en 1982.

En 1975, au décès de son père, en Suisse, il reprend les prétentions de ce dernier au trône de France et prend le titre de « duc d'Anjou », comme l'avait fait son père en 1946.

En 1984, il est victime d'un grave accident d'automobile, qui coûte la vie à son fils aîné François, décédé à Pampelune.

Le prince Alphonse de Bourbon a été avocat au Barreau de Madrid, Ambassadeur d'Espagne à Stockholm (1969-1972), Banquier et Président du Comité olympique espagnol.

En 1989, il est victime d’un accident sur une piste de ski aux États-Unis où il décède. Il est inhumé à Madrid, dans la chapelle du monastère des Descalzas reales, aux côtés de son fils aîné. La double tombe porte l’inscription : « Sus Altezas Reales don Alfonso y don Francisco de Borbón 20-IV-1936 - 30-I-1989 22-XI-1972 - 7-II-1984 ».

Carmen Martínez-Bordiú y Franco née le 26 février 1951 au palais royal du Pardo où elle réside jusqu’à son mariage. Elle est la petite-fille du général Franco.

Carmen Martínez-Bordiú y Franco née le 26 février 1951 au palais royal du Pardo où elle réside jusqu’à son mariage. Elle est la petite-fille du général Franco.

En 1972, elle épouse au palais du Pardo, Alphonse de Bourbon, père de Louis-Alphonse de Bourbon. À l'occasion de leur mariage, Alphonse et Carmen reçoivent par décret du général Franco les titres et prédicats de duc et duchesse de Cadix et d'altesses royales. Le couple se sépare en 1979 puis divorce en 1982. Carmen se remariera deux fois : avec le français Jean-Marie Rossi, puis avec l’homme d’affaires espagnol José Campos García. Elle divorcera dans les deux cas. Néanmoins, l’ex-duchesse de Cadix prétendrait porter aujourd’hui le titre de « duchesse douairière d'Anjou ». Elle réside à Madrid.

Ses grands-parents paternels

Don Jaime de Borbón y Battenberg, duc de Ségovie, né au palais royal de la Granja de San Ildefonso (Ségovie) en Espagne, le 23 juin 1908. Il est le second fils du roi Alphonse XIII et de la reine Victoria Eugenia de Battenberg. À sa naissance, il fut titré infant d’Espagne.

Don Jaime de Borbón y Battenberg, duc de Ségovie, né au palais royal de la Granja de San Ildefonso (Ségovie) en Espagne, le 23 juin 1908. Il est le second fils du roi Alphonse XIII et de la reine Victoria Eugenia de Battenberg. À sa naissance, il fut titré infant d’Espagne.

Don Jaime devint sourd puis muet au cours de sa petite enfance des suites d’une maladie. Plus tard, il apprit à lire sur les lèvres et recouvra partiellement l'usage de la parole.

En 1931, lors de la proclamation de la IIe république espagnole, le prince dut quitter l’Espagne, suivant son père, le roi Alphonse XIII ainsi que la famille royale, en exil, d’abord en France (Paris et Avon) puis à Rome, à partir de 1934.

En 1933, Alphonse XIII avait exclu de la succession au trône d’Espagne son fils aîné, Alphonse, prince des Asturies, en raison de son projet de mariage avec une roturière cubaine, puis Don Jaime, son second fils, à cause de ses difficultés d’élocution et de sa surdité, obstacles à une éventuelle restauration de la monarchie en Espagne. La renonciation de Don Jaime au trône d’Espagne, pour lui-même et ses éventuels descendants, fut confirmée par lettre la même année.

En 1935, Don Jaime épouse à Rome Emmanuelle de Dampierre, de nationalité française. A l’occasion de ce mariage inégal, qui l’aurait exclu de la succession au trône d’Espagne s’il n’y avait déjà renoncé, il reçut de son père le titre de courtoisie de « duc de Ségovie ». De cette union, naîtront deux fils : Alphonse de Bourbon, futur duc de Cadix, père du prince Louis-Alphonse de Bourbon, et Gonzalo de Bourbon, aujourd’hui décédé.

Peu avant sa mort, à Rome, en 1941, Alphonse XIII avait abdiqué en faveur de son troisième fils, Don Juan de Bourbon, Comte de Barcelone, frère cadet de Don Jaime et père du futur roi Juan-Carlos 1er.

La suite de la vie de Don Jaime n’est qu’une succession de reprises puis de confirmations de sa renonciation de 1933 au trône d’Espagne.

Don Jaime confirma tout d'abord cette renonciation par deux lettres adressées à son frère cadet, en 1945 et 1947. Mais en 1949, il récusa ses renonciations au trône d’Espagne dont il s'estimait légitime héritier en tant que fils aîné du dernier roi.

En 1954 par une lettre envoyée au général Franco, Don Jaime rappela qu'il était le légitime héritier de la couronne d'Espagne. Mais, en 1969, il lui écrivit de nouveau et lui déclara accepter la désignation de son neveu Juan Carlos de Bourbon comme futur roi d’Espagne après la mort du général. Ceci « en vue du bien commun de l’Espagne, de la paix et de la prospérité du peuple espagnol » et à la demande de son fils aîné, Alphonse (le futur duc de Cadix, père de Louis-Alphonse de Bourbon).

Après la seconde guerre mondiale, Don Jaime se déclara Chef de la Maison de France et adopta le titre de duc d’Anjou, attribuant aussi, par la suite différents titres français à ses fils. Il présidera diverses manifestations commémoratives en France au cours des années suivantes.

Il vécut alors en France, puis en Suisse, se remaria civilement en 1949 avec Charlotte Tiedemann, cantatrice, deux fois divorcée. Il mourut le 20 mars 1975 à Lausanne où il fut d’abord inhumé. Il a aujourd’hui sa sépulture (avec l'accord du roi d’Espagne, son neveu) dans le panthéon des infants, au monastère de l’Escorial.

Emmanuelle de Dampierre, duchesse de Ségovie née à Rome, le 8 novembre 1913 et morte dans la même ville le 2 mai 2012.

Emmanuelle de Dampierre, duchesse de Ségovie née à Rome, le 8 novembre 1913 et morte dans la même ville le 2 mai 2012.

Elle est la première épouse de Don Jaime de Bourbon, duc de Ségovie. Sur ce mariage et sur les deux fils qui en sont issus, on se reportera à la note précédente consacrée au duc de Ségovie.

Cette union se termina par un divorce (1947-1949) et le remariage (civil) d’Emmanuelle de Dampierre en 1949 lequel donna lieu à un second divorce en 1967.

Dans les années 1980, elle eut à faire face au divorce fracassant de son fils aîné, Alphonse de Bourbon, duc de Cadix (père de Louis-Alphonse de Bourbon) d’avec Carmen Martínez-Bordiú y Franco (mère de Louis de Bourbon). Suivit le grave accident de voiture qu’il eut en Espagne et qui coûta la vie à son fils ainé François, lui-même et son fils Louis-Alphonse ayant été grièvement blessés. Enfin, en 1989, Alphonse de Bourbon meurt d’un accident de ski aux États-Unis.

Emmanuelle de Dampierre souhaite alors avoir la garde de son dernier petit-fils, Louis-Alphonse de Bourbon, mais c’est chez son autre grand-mère, María del Carmen Franco y Polo que celui-ci choisit de s’installer, à Madrid.

Emmanuelle de Dampierre, malgré son divorce et son remariage, porte alors le titre de « duchesse d’Anjou et de Ségovie » et participe à différentes cérémonies commémoratives principalement en France. Elle décède le 2 mai 2012 à Rome à l'âge de 98 ans. Elle est inhumée au caveau familial de Dampierre du cimetière de Passy.

Ses grands-parents maternels

Cristobal Martínez-Bordiú, 10eme marquis de Villaverde (1922-1998) et Carmen Franco y Polo (1926), marquise de Villaverde, fille du général et de Madame Francisco Franco. Le marquis de Villaverde fut un chirurgien renommé. C'est auprès de ses grands-parents maternels que Louis de Bourbon vécut, à Madrid, après le décès accidentel de son père, le duc de Cadix, en 1989.

Cristobal Martínez-Bordiú, 10eme marquis de Villaverde (1922-1998) et Carmen Franco y Polo (1926), marquise de Villaverde, fille du général et de Madame Francisco Franco. Le marquis de Villaverde fut un chirurgien renommé. C'est auprès de ses grands-parents maternels que Louis de Bourbon vécut, à Madrid, après le décès accidentel de son père, le duc de Cadix, en 1989.

Ses arrière-grands-parents paternels

Le roi Alphonse XIII (1886-1941) et la reine Victoria Eugenia de Battenberg (1887-1969).

Le roi Alphonse XIII (1886-1941) et la reine Victoria Eugenia de Battenberg (1887-1969).

Ne seront pas évoqués ici sa minorité sous la régence de sa mère Marie-Christine d'Autriche, ni son règne personnel très agité, jalonné de défaites militaires, complots, attentats, coups d'état, périodes de dictature, etc. Ces thèmes ne sont pas ceux qui nous occupent ici.

En 1906, Alphonse XIII épouse Victoria-Eugenia de Battenberg, petite-fille de la Reine Victoria et nièce du roi Edouard VII. De leur union naîtront sept enfants, dont l'infant Alphonse, prince des Asturies qui fut exclu de la succession au trône d'Espagne en 1933 en raison d'un mariage inégal et mourut en 1938, Don Jaime, futur duc de Ségovie, qui fut aussi exclu de la succession au trône d'Espagne, la même année, en raison de ses infirmités et devait contracter, lui aussi, un mariage inégal, enfin Don Juan, futur comte de Barcelone et père du roi Juan-Carlos Ier.

Lors de la proclamation de la IIe république espagnole, en 1931, le roi Alphonse XIII quitta l’Espagne avec sa famille, pour l'exil d’abord en France puis à Rome, à partir de 1934.

Peu avant sa mort, à Rome, en 1941, Alphonse XIII abdiqua en faveur de son troisième fils, Don Juan de Bourbon.

En 1980, le roi Juan Carlos, son petit-fils, ordonna le transfert de ses restes vers la nécropole royale de l'Escurial. La reine Victoria Eugenia y a aussi sa sépulture.

Ses arrière-grands-parents maternels

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), María del Carmen Polo y Martínez-Valdés (1900-1988)

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), María del Carmen Polo y Martínez-Valdés (1900-1988)

Ne seront pas évoquées ici sa jeunesse et sa formation, sa carrière militaire, sa conduite de la guerre civile jusqu'à la victoire de 1939, ni l'histoire du régime franquiste, jusqu'à la mort du caudillo, en 1975. Ces thèmes ne sont pas ceux qui nous occupent ici.

En revanche, il nous importe de noter qu'à partir de 1948, Franco décide d'entamer le processus de restauration de la monarchie en Espagne. Il en est l'indiscutable auteur. L'Espagne est définie comme un royaume, dont, toutefois, le futur roi n'est alors pas désigné. Mais, lors d'une entrevue avec le comte de Barcelone, Don Juan de Borbon, accompagné de son frère ainé, le duc de Ségovie, il est convenu, cette même année, que le prince Juan Carlos, fils ainé du comte de Barcelone rentrerait d'exil pour recevoir sa formation, y compris politique et militaire, en Espagne. Suivant en cela la position du roi Alphonse XIII sur la validité des renonciations du duc de Ségovie comme sur son incapacité de fait à régner, cette même disposition fut refusée à ce dernier pour ses fils Alfonso, futur duc de Cadix, et Gonzalo. En 1969, Franco confèrera à Don Juan-Carlos de Bourbon le titre de prince d'Espagne, appelé à lui succéder. Ce qui est advenu le xx novembre 1975, bien que sa petite-fille ait épousé, entre-temps (1972), Alphonse de Bourbon, qu'il titra duc de Cadix à cette occasion, et que différentes pressions se soient alors exercées sur lui pour qu'il modifie son choix dynastique et ce en faveur du duc de Cadix. Ce qu'il se refusa à faire.

Ses ancêtres, princes et rois d'Espagne

Au delà de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents, les ancêtres de Louis-Alphonse de Bourbon sont, trois siècles durant, les princes et rois d'Espagne, jusqu'à Philippe V, né à Versailles, en 1683 et mort à Madrid en 1746. Sa sépulture est en Espagne, au palais de La Granja de San Ildefonso, dans la province de Ségovie. Ses successeurs (au nombre de huit) sont tous inhumés en Espagne, la plupart au monastère de l'Escorial, au nord de Madrid. •

Par Pierre de Meuse

En visite en Bretagne les samedi 30 et dimanche 31 mai 2015, le prince Louis-Alphonse de Bourbon a fait au Télégramme des déclarations publiées sur le site internet du quotidien breton. Pierre de Meuse y a réagi en postant sur le forum des débats du Télégramme la Lettre sur la légimité que voici. Nous l'avions mise en ligne dès le 1er juin dernier. Nous croyons utile de la verser aujourd'hui à notre mini-dossier sur le bien-fondé de la prétendance de Louis-Alphonse de Bourbon. Cette lettre a suscité 31 commentaires. LFAR

La monarchie légitime est malheureusement abolie depuis 185 ans. Dans l’ordre juridique actuel, n’importe qui a le droit de revendiquer la couronne de France. Toutefois, si on le fait au nom du droit dynastique et de l’Histoire, il faut respecter les faits historiques. Or Louis Alphonse de Bourbon, que vous avez interrogé, a commis un certain nombre d’erreurs qui en disent long sur le bien-fondé de sa prétendance.

La monarchie légitime est malheureusement abolie depuis 185 ans. Dans l’ordre juridique actuel, n’importe qui a le droit de revendiquer la couronne de France. Toutefois, si on le fait au nom du droit dynastique et de l’Histoire, il faut respecter les faits historiques. Or Louis Alphonse de Bourbon, que vous avez interrogé, a commis un certain nombre d’erreurs qui en disent long sur le bien-fondé de sa prétendance.

• D’abord, il nous parle des Bourbons, « famille française depuis plus de 1.000 ans. » Faut-il rappeler que les Bourbons commencent en 1256 en tant que branche de la famille royale, et ne deviennent héritiers de la couronne qu’à la mort d’Henri III, à la fin du XVI° siècle ? La famille royale millénaire est bien la dynastie capétienne, à travers ses divers rameaux.

• Ensuite, s’il est vrai que le Prince Henri d’Orléans est le descendant direct de Louis-Philippe, ce n’est nullement de la Monarchie de Juillet qu’il tient sa légitimité, mais de l’épuisement de la branche aînée dans les mâles à la mort d’Henri V, Comte de Chambord. Contrairement à ce que dit Louis Alphonse, il n’y a plus d’orléanisme, ni de légitimisme, d’ailleurs, depuis que, le 3 août 1873 le premier Comte de Paris reconnut Henri V comme roi de jure et renonça à porter les insignes de 1830. A la mort du prétendant de Frohsdorf, il devint Philippe VII et non Louis-Philippe II comme le réclamait une partie de sa famille, qui le déshérita pour cela. Du reste, si le terme « orléanisme » signifie une option libérale et centraliste, par opposition au royalisme traditionnel, alors Louis de Bourbon peut considérer avec regret ses propres aïeules et aïeux les reines Marie-Christine et Isabelle, ainsi que les rois Alphonse XII et Alphonse XIII, dont la doctrine de gouvernement était identique à celle de Louis Philippe.

• Enfin, Louis de Bourbon rappelle de manière surprenante pour expliquer sa vie à l’étranger les « mesures d’exil qui ont frappé les familles royales ». Certes, mais non la sienne, qui ne fut touchée ni par la loi de 1832, ni par la loi de 1848 ni par celle de 1886 qui ne proscrit que les Orléans et les Bonaparte. Et pour cause ! Les Bourbons isabelins dont Louis est l’héritier régnaient alors sur l’Espagne, et ne songeaient nullement à revendiquer la couronne de France. Et lorsque le grand père de Louis, après la mort de son père, le roi Alphonse XIII, se découvre appelé par une vocation irrépressible à la prétendance, il va tranquillement passer sans entraves d’un pays d’Europe à l’autre, tandis que les Orléans restent frappés par la loi d’exil jusqu’en 1950, revenant ensuite dans leur patrie pour toujours sans jamais cesser de se déclarer prêts à accomplir leur devoir historique. Car renouer les liens déchirés du charisme monarchique diffère grandement de la simple transmission d’une couronne : il y faut une longue suite de sacrifices et d’efforts, bien plus que deux voyages par an, mais un amour exclusif de notre pays, une disposition de tous les instants, une solidarité obstinée à travers les siècles. La couronne de France n’est pas un lot de consolation pour des princes injustement traités par leurs cousins.

Pierre de Meuse

Les légitimistes espagnols que sont les carlistes (Saint-Priest)

Débat qui a suivi la Lettre sur la légitimité de Pierre de Meuse [Du 1 au 22 juin 2015 - 31 commentaires].

Nous n'allongerons pas ce débat déjà fort long et fort riche en lui-même. La conclusion pourrait être celle qu'en donne l'un des commentaires de Saint-Priest : « Lorsqu'on va chercher ses princes en Espagne, il vaut mieux s'intéresser aussi à leur histoire. Elle est passionnante. Elle est éclairante. Elle est la leur. Elle n'est pas la nôtre.» A cet égard, les contributions de Saint-Priest, parfait connaisseur de ce vaste sujet, sont de toute évidence à signaler. Elles sont, sur certains points, déterminantes. Elles ont aussi le mérite de rappeler que l'Espagne des XIXe et XXe siècles a eu, en quelque sorte, avec le carlisme, son authentique légitimisme et d'en retracer l'histoire. Restent les points de vue qui consistent à trancher la question dynastique par recours à la nouveauté : un fondateur de dynastie, un nouveau paradigme. Mais lesquels ? En attendant leur hypothétique surgissement - tout reste toujours possible - devrions-nous proposer - contre son principe fondateur - un royalisme sans visage ? Nous ne le croyons pas. Les princes d'Orléans sont aujourd'hui les héritiers de la légitimité historique. •

Les lois d'exil se sont si peu appliquées à la famille de Louis de Bourbon qu'après avoir été chassée d'Espagne en 1868 et avoir abdiqué en 1870, la reine Isabelle II s'était réfugiée à Paris avec les siens, dont le futur roi Alphonse XII, et y vécut le reste de ses ses jours (36 ans). Elle y est morte en 1904. Gérard POL lundi 01 juin 2015

Ce qui est hilarant c'est que vous passiez du temps à cela . Ça occupe j' imagine. Moine mardi 02 juin 2015

C'est toujours tordant et désopilant de voir de tristes illégitimes donner des leçons de légitimité ! Ne vous en déplaise et en dépit d'affirmations mensongères, oui la légitimité existe Non nous accepterons jamais la fusion avec la branche orléaniste . Trop de mensonges , de crimes, de veuleries , de turpitudes et de laideur !!!!! Pauline lundi 01 juin 2015

Refuser toute fusion ? Décidément, les partisans de Louis-Alphonse et de ses prédécesseurs tras los montes méconnaissent complètement l'histoire de leurs propres champions ! Le supposé passage de témoin, en 1936, entre la branche carliste (Don Alfonso-Carlos, duc de San Jaime) et la branche réputée libérale d'Alphonse XIII est le pur produit d'une... fusion ! Saint-Priest jeudi 18 juin 2015

Les actuels Bourbons d'Espagne sont les descendants d'Isabelle II et de son ministre Puig Molto. Aucun de ses 8 enfants n'est le descendant de Francisco de Asis, son mari, et pour cause !! Elle l'a reconnu et chaque enfant savait qui était son père. Il existe au Ministère des Affaires étrangères de Madrid une grande table ronde sur laquelle a été conçu un petit bâtard royal. Ces "légitimés" sont devenus légitimistes. Belle carrière. Catherine Salvisberg samedi 20 juin 2015

Il est probable en effet qu'Alphonse XII fût le fils d'Enrique Puigmolto, favori et amant de la reine Isabelle II. Il n'en demeure pas moins qu'au regard du droit il est le fils (présumé) de Francisco de Asis de Borbon, duc de Cadix et roi consort d'Espagne (1822-1902). A ce titre, Alphonse XII n'était pas un bâtard et n'avait pas à être légitimé. Disons que, probablement, Alphonse XII et sa descendance (avec notamment Alphonse XIII, Juan-Carlos Ier ou Louis-Alphonse) sont, en ligne paternelle, aussi Bourbon que la descendance de la Grande Catherine est Romanov. Au passage, rappelons que la querelle dynastique a existé en Espagne avant d'exister en France. A la mort du roi Ferdinand VII en 1833, il n'était pas du tout évident que sa très jeune fille Isabelle II fût légitimement appelée à ceindre la couronne d'Espagne... notamment parce que la loi de succession avait été changée - pour permettre aux infantes de succéder - sans l'aval des Cortès dûment mandatées à cet effet. C'est pourquoi, à la mort de Ferdinand VII, l'Espagne traditionnelle et traditionaliste reconnut pour roi le frère du défunt souverain : Don Carlos, comte de Molina (1788-1855), et se souleva contre le gouvernement d'Isabelle II et de sa mère la reine-régente Maria Cristina. S'en suivit une terrible guerre civile entre carlistes et cristinistes. Ces derniers étaient d'ailleurs soutenus par les puissances européennes libérales : l'Angleterre et la France de Louis-Philippe. Cette guerre connut plusieurs répliques, notamment après la révolution de 1868 qui chassa Isabelle II et déboucha laborieusement sur l'instauration de la première République espagnole (1873-1874). Entretemps, Don Carlos, duc de Madrid (petit-fils du comte de Molina et neveu par alliance d'Henri V, comte de Chambord) avait relevé l'étendard du carlisme et s'était solidement établi en Navarre. Ce furent les armées d'Alphonse XII, auxquels les notables libéraux s'étaient ralliés (Canovas del Castillo et Sagasta) qui délogèrent les carlistes et leur prince de la Vendée navarraise. Où l'on voit que les ancêtres de Louis-Alphonse n'ont rien à envier à notre Louis-Philippe national en terme de libéralisme (réel ou supposé) ou en terme de rébellion contre la légitimité. C'est la raison pour laquelle les légitimistes espagnols que sont les carlistes furent placés dans un dilemme tout à fait semblable au nôtre lorsque la branche carliste vint à s'éteindre avec la mort de Don Alfonso-Carlos, duc de San Jaime (et frère du duc de Madrid) en 1936. D'aucuns se rallièrent à Alphonse XIII, chef de l'ex branche cadette devenue aînée à la mort de leur prince. D'autres reconnurent comme régent puis comme roi de droit le prince Xavier de Bourbon-Parme. D'autres allèrent chercher un descendant du duc de Madrid par les femmes. Evidemment, on avança le libéralisme des princes "isabello-alphonsins" et l'on fit valoir l'hypothèse (ou l'hypothèque ?) Puigmolto. Certains Blancs d'Espagne aiment également à oublier que, de notre côté des Pyrénées, leurs peu nombreux devanciers, sincèrement attachés aux princes carlistes, furent loin d'être unanimes pour se rallier à Alphonse XIII en 1936... Certains barons d'Empire préfèrent passer outre... ou insulter les princes de Bourbon-Parme qui apparurent à certains comme leurs nouveaux champions. L'affaire était loin d'être anecdotique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le "prince d'Espagne" désigné successeur du général Franco en 1969 changea de prénom. Juan (surnommé "Juanito" pour le distinguer de son père Don Juan, comte de Barcelone et prétendant au trône) devint Juan-Carlos Ier. Etant donné qu'il s'agissait de rallier et de réconcilier carlistes et alphonsistes sous la bannière du régime franquiste, il ne pouvait y avoir de roi Jean, puisqu'il en aurait résulté un épineux problème de numérotation (il y avait eu un prétendant carliste sous le nom de Jean III : le père du duc de Madrid). Il semble d'ailleurs que très peu de carlistes avaient reporté leur fidélité sur Don Jaime, duc de Ségovie (et grand père de Louis-Alphonse). Don Jaime avait en effet renoncé à ses droits à la couronne d'Espagne en 1933. Et ce au profit de son frère Don Juan, comte de Barcelone. Certes, c'était sous la pression de son père Alphonse XIII. Certes, c'était en exil, puisque la deuxième République espagnole avait été instaurée en 1931. C'est la raison pour laquelle Don Jaime, plus ou moins bien conseillé par un entourage assez discutable, revint plusieurs fois sur ses renonciations. Il n'en demeure pas moins qu'entretemps le même duc de Ségovie avait contracté un mariage non dynaste - puisque la loi de succession espagnole exigeait une épouse issue d'une famille royale. C'est la raison pour laquelle les deux fils de Don Jaime : Alfonso (le père de Louis-Alphonse) et Gonzalo ne pouvaient pas, sérieusement, griller la priorité à un prince qui était lui incontestablement dynaste (si l'on ramène l'hypothèque Puigmolto à ses justes proportions), à savoir Juan-Carlos, fils du comte de Barcelone et de son épouse Maria de las Mercedes de Borbon y Orléans (dont le grand-père maternel était Philippe VII, comte de Paris). Certes, on trouva des partisans de Don Alfonso au sein de la Phalange, et au sein de la famille du Caudillo : son épouse et son gendre... puisque Don Alfonso avait épousé la petite-fille du généralissime (en 1972). Il semble bien que Franco n'a jamais envisagé l'hypothèse Don Alfonso : ni avant la désignation de Juan-Carlos en 1969, ni a fortiori après. On pourrait conclure comme suit : lorsqu'on va chercher ses princes en Espagne, il vaut mieux s'intéresser aussi à leur histoire. Elle est passionnante. Elle est éclairante. Elle est la leur. Elle n'est pas la nôtre. Saint-Priest lundi 22 juin 2015

Brillante démonstration. Félicitations à Pierre de Meuse. Mais il est à craindre que les blancs d'Espagne , qui ignorent les fondements du politique et ont tendance à arranger l'histoire à leur convenance restent prisonniers de leurs rancoeurs cultivées dans certaines vieilles familles qui mettent un point d'honneur à ressembler aux caricatures que l'on fait d'elles. Olivier Perceval 01 juin 2015

Bravo, Pierre de Meuse : voici résumées en quelques lignes brillantes et claires, l'évidence des ridicules prétentions de l'espagnolade... Pierre Builly lundi 01 juin 2015

Merci à Mr Pierre de Meuse pour ce rappel de faits historiques éclairants. Le marketing "people" soudain autour de Louis de Bourbon, à l'occasion de l'une de ses visites ponctuelles est en effet assez déplaisant. Il y a en France une famille royale et un prince, Jean, duc de Vendôme. Qu'ajouter ? renaud lundi 01 juin 2015

Une famille royale " française " qui a voté la mort du roi Louis XVI (et Qui avait pris le nom de Philippe EGALITE °..... en effet.... jf mardi 02 juin 2015

Ce n'est pas la famille d'Orléans qui a voté la mort du roi Louis XVI. C'est Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans (dit "Philippe-Egalité") et lui seul. Ses trois fils, au premier rang desquels le futur Louis-Philippe Ier, n'ont été en rien associés au vote de leur père. En décembre 1792, ils tentèrent de le dissuader de participer au procès du roi. En vain. Saint-Priest jeudi 18 juin 2015

Tant qu'il restera des descendants dans la branche ainée de la derniere famille régnante ce ceux la qui sont appelés a régner en France, les cadets passent apres. Vous n'y pouvez rien à moins de contester les lois fondamentales qui reglent la dévolution de la couronne. sequane mardi 02 juin 2015

Sans doute ni le Comte de Chambord, ni Louis XV n'étaient au courant. Antiquus mercredi 03 juin 2015

Et dans les "lois fondamentales du Royaume", le caractère "étranger" du prétendu prétendant ne l'emporte-t-il pas sur de prétendues priorités dynastiques douteuses et archaïques ? Si nous voulons un Roi, ce n'est pas parce qu'il sera, ou serait, "légitime" : c'est pour qu'il mette fin à la République ! La prétendue légitimité des Bourbons d'Espagne n'a commencé à se faire une petite, ô toute petite place (on n'a jamais vu des pseudos-légitimistes distribuer des tracts, vendre des journaux, coller des affiches, affronter les marxistes) dans le monde royco parce que le Comte de paris Henri VI, par ses prises de position, avait mécontenté quelques extrêmistes. Et de ces fait, ces gandins providentialistes ont "choisi" leur prétendant et rejoint quelques débris moisis qui survivaient incompréhensiblement... De toute façon, avant de se qureller sur l'évidence, faudrait déjà prendre le Pouvoir. Et ça, c'est pas demain ! Pierre Builly mercredi 03 juin 2015

Alors comment expliquer que le prédicat officiel de premier prince du sang, passé des Condé aux Orléans, n'ait jamais échu aux Bourbons d'Espagne ? Comment expliquer que, sous Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, chacun des ducs d'Orléans, du fils du Régent jusqu'à Louis-Philippe, ait été reconnu officiellement premier prince du sang ? Je rappelle que le premier prince du sang est le premier prince dynaste après les fils et petits-fils de France. Si, de Louis XV à Charles X, les Bourbons d'Espagne avaient été regardés comme dynastes dans notre pays, l'infant Philippe-Antoine, duc de Calabre (1747-1777) aurait succédé à Louis Ier duc d'Orléans (1703-1752) comme premier prince du sang. Et après le duc de Calabre, son frère le futur roi Charles IV d'Espagne. Or il n'en a rien été. Nos derniers rois et les institutions de l'Ancienne France puis de la Restauration ont sauté à pieds joints par-dessus la prolifique descendance de Philippe V : les membres de cette dernière n'étaient plus dynastes en France. Du moins pour la jurisprudence de nos derniers rois et de notre Monarchie ancienne puis restaurée. Excusez du peu ! Saint-Priest vendredi 19 juin 2015

La Querelle dynastique est le cancer de la cause royaliste française. Il est navrant de voir avec quelle gourmandise certains en propagent les métastases. Catoneo 3 juin 2015