Société • Face au terrorisme islamiste, osons une riposte culturelle

Par Louis Manaranche

Les terroristes peuvent être à la fois des déséquilibrés et des islamistes, estime Louis Manaranche. Face à eux, une riposte culturelle est nécessaire. pour laquelle l'expérience des Chrétiens peut être essentielle.[Figarovox 20.07]

Qui sont ces terroristes ? La réponse n'est jamais évidente et elle l'est encore moins dans le cas de Nice. Sur les réseaux sociaux, on s'écharpe pour savoir s'il s'agit d'un simple déséquilibré ou d'un authentique islamiste radical répondant aux mots d'ordre de Daech. Quelques voix, comme celle de Jean-Pierre Denis, se sont fait entendre avec raison pour souligner que les deux options n'étaient pas exclusives.

La propagande de Daech, la fascination autour de sa vision totalisante et morbide de l'islam, troublent des esprits fragiles et leur donnent une forme et une modalité de passage à l'acte, sublimant celui-ci. La caricature d'identité religieuse qu'offre Daech vient répondre, tragiquement, au vide identitaire et aux fragilités humaines et sociales de personnes qui peuvent être aussi bien des Irakiens ou des Syriens que nos voisins de pallier. En France, Daech est devenu le miroir inversé de la société contemporaine. À la sécularisation répond un dieu tout-puissant vengeur, à l'émancipation féminine répond l'assujettissement, à un certain irénisme humaniste répond le culte de la guerre et de la violence.

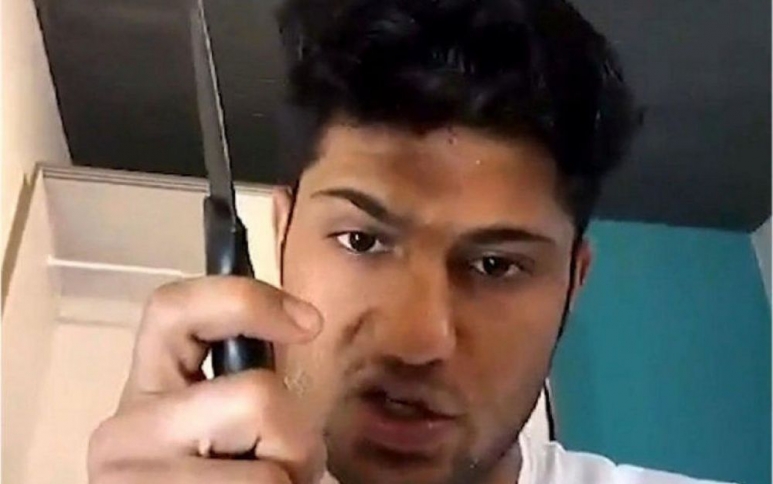

Mais que l'on ne s'y méprenne pas: il ne s'agit pas d'une «réaction» ordinaire. Les vidéos diffusées reprennent des codes connus des jeunes par le cinéma et les jeux vidéos, les technologies utilisées sont dernier cri, les pulsions exploitées sont les mêmes que dans les films gores ou pornographiques. Daech est une radicalisation résolument moderne. Qu'il s'agisse de l'hypertrophie de l'individu - l'ego des terroristes, prompts à faire des selfies macabres et à se faire connaître par les chaînes d'actualité est d'un narcissisme remarquable -, qu'il s'agisse de la fascination pour l'image ou encore de la sollicitation de la libido, tout est fait pour séduire une jeunesse ancrée dans son époque. En ce sens, Daech joue la carte de la séduction et non de la conversion authentique. Ce n'est pas avant tout ma vie qui doit changer, même pour se conformer à des règles rigoureuses qu'on est libre d'apprécier à sa guise, c'est un acte criminel qui vient, enfin, donner un sens à toute ma vie, souvent petite et décevante, parfois peu conforme, comme à Nice, aux principes censés la régir.

Qu'il y ait, dans un certain ordre, une réponse militaire à cette vague de folie meurtrière qui déstabilise le monde entier et frappe particulièrement la France est une chose importante. Toutefois, une autre réponse est nécessaire. Il s'agit de la riposte culturelle. Que l'on ne croie pas que j'aie la naïveté d'imaginer qu'amener des jeunes en quête identitaire au TNP ou à l'Opéra soit la solution à tous nos problèmes. Non, la culture a un sens bien plus profond ; c'est une manière d'incarner l'humanité et d'habiter la terre, qui embrasse les dimensions politique et spirituelle. L'honorer passe par la transmission passionnée de notre patrimoine innervé par Athènes, Rome et Jérusalem, pour ce qu'il a d'éminemment vivant et non comme un étendard encombrant. Cela passe par l'éveil du sens critique et interprétatif au contact du livre et de l'oeuvre d'art, antidotes à l'image éphémère... La tension et la possible réconciliation entre la foi et la raison, l'articulation entre l'individu et la communauté, la question de la dignité égale de l'homme et de la femme sont autant de problématiques qui émergent alors, avec d'autant plus de pertinence qu'on les a saisies dans leur histoire.

Dans ce contexte, les chrétiens ont, je crois, un rôle particulier à jouer, évidemment sans exclusive. À eux, d'abord, de montrer qu'une foi religieuse authentiquement vécue n'a rien à voir avec la radicalité islamiste violente. L'annonce de leur foi dans le Christ passe par ce premier témoignage. Une Église qui vit de la foi, de l'espérance et de la charité, si elle rayonne, rend encore plus hideux Daech et ses sbires. Mais il y a plus que cela. Avec les tenants d'autres traditions philosophiques et spirituelles, en refusant radicalement le quant à soi, les chrétiens ont la mission de montrer comment ils ont lentement co-élaboré un dialogue entre la foi et la raison, entre le spirituel et le temporel, entre le religieux et le culturel, qui n'est pas une compromission. La densité de cette réflexion et l'exigence de la quête de sagesse qu'elle permet, si on les prend au sérieux, devraient rendre inconcevable que l'on cherche le sens et l'ouverture transcendante de son existence chez les fondamentalistes barbares 2.0.

Transmettre notre culture et en donner le goût, ne pas repousser hors du champ public la question spirituelle, offrir cet enracinement intelligent partout par l'éducation, telle est la condition du réarmement moral auquel on appelle. La tâche est ardue mais la petite espérance chantée par Péguy ne fait jamais défaut dans « la République, notre royaume de France »...

Louis Manaranche est agrégé d'histoire et président du laboratoire d'idées Fonder demain. Son livre Retrouver l'histoire est paru en 2015 aux éditions du Cerf.

A quelques encablures du chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens, en pleine torpeur estivale, tandis que les Français dilapident leurs congés payés sur des plages surpeuplées pleines de touristes allemands en short, alors qu'un ennui palpable gagne toutes les rédactions, une information de premier plan est tombée sur les téléscripteurs du monde entier : l'humain vient enfin d'accéder à un plein accomplissement intellectuel grâce à un jeu : Pokémon Go. A l'heure où j'écris ces lignes seuls le Pape François, Elvis Presley et Michel Rocard ne se sont pas encore exprimés sur cette révolution dans la mutation de l'humain, créature animale déjà élaborée, vers encore plus de sophistication. La plupart de ceux qui ont une certaine mémoire des choses de la vie se souviennent de la précédente vague de Pokémon-mania qui avait envahi les cours de récréation hexagonale ; cette résurgence ne peut que nous rappeler les heures les plus sombres de notre Histoire. Alors de quoi s'agit-il ? D'une application ludique développée par Nintendo pour les Smartphones, exploitant leurs capacités de géolocalisation et leurs caméras intégrées, permettant d'incruster les Pokémons dans l'environnement des joueurs. Le but est, comme à l'époque de leur lancement il y a 20 ans, sous Alain Juppé, de les capturer et de les dresser. Au fil de leurs déambulations dans la ville, téléphones en mains, les joueurs se livrent donc à une « chasse » aux Pokémons virtuels. Il n'en fallait pas moins pour que des titres terrifiants surgissent dans la presse, avec des mots du type : « engouement planétaire », « folie », « buzz », « fureur », « frénésie », l'action Nintendo « s'envole » et bien entendu l'imparable « phénomène de société »… On a demandé leur avis à des psychologues, des sociologues, des experts de toute sorte. Hollywood songe à faire un film sur le sujet. Et naturellement on a tiré le signal d'alarme sur les périls auxquels s'exposent les joueurs, on a fait jouer le principe de précaution… A l'instar de la pratique de la perche à selfies, la chasse aux Pokémon n'est pas sans risque : elle peut en effet entraîner les participants le long de routes ou de voies ferrées, et la presse américaine signale déjà des cas de blessés. La radio-télévision belge a solennellement mis en garde la population du royaume au sujet des risques que présente la traque des Pokémons en voiture. Les autorités françaises n'ont pas tardé à se saisir officiellement du dossier ; face au risque de bousculade, de mouvement de foule, d'émeute, de Nuit debout ou de tout autre débordement, un rassemblement qui devait regrouper plus de 3000 personnes au Jardin du Luxembourg a été interdit par la Préfecture de Police de Paris. Et comme le moderne vit dans une société sans Histoire, plusieurs points de rencontre de chasseurs de Pokémons se sont trouvés dans le mémorial de l'Holocauste, à Washington. « Il est inapproprié de jouer à Pokémon GO dans ce musée, qui est un mémorial aux victimes du nazisme », a déclaré l'un des responsables des lieux. Des zombies, portables en mains, arpentent - le regard hébété - musées, lieux de culte, et hôpitaux. On sait encore peu de choses de leur vie intérieure. On ne sait pas vraiment s'ils sont heureux. L'histoire dira s'ils finiront eux-mêmes par devenir aussi virtuels que le monde qu'ils adulent. Ils auront, quoi qu'il en soit, occupé leur temps. Un bel exercice pour l'examen d'entrée à l'ENA serait de faire écrire aux futurs élèves une note expliquant ce prodigieux progrès de l'humanité - l'un des plus décisifs après le moteur à explosion et le Gin tonic - au Préfet Poubelle par exemple, ou à un quelconque type né au XIXème siècle.

A quelques encablures du chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens, en pleine torpeur estivale, tandis que les Français dilapident leurs congés payés sur des plages surpeuplées pleines de touristes allemands en short, alors qu'un ennui palpable gagne toutes les rédactions, une information de premier plan est tombée sur les téléscripteurs du monde entier : l'humain vient enfin d'accéder à un plein accomplissement intellectuel grâce à un jeu : Pokémon Go. A l'heure où j'écris ces lignes seuls le Pape François, Elvis Presley et Michel Rocard ne se sont pas encore exprimés sur cette révolution dans la mutation de l'humain, créature animale déjà élaborée, vers encore plus de sophistication. La plupart de ceux qui ont une certaine mémoire des choses de la vie se souviennent de la précédente vague de Pokémon-mania qui avait envahi les cours de récréation hexagonale ; cette résurgence ne peut que nous rappeler les heures les plus sombres de notre Histoire. Alors de quoi s'agit-il ? D'une application ludique développée par Nintendo pour les Smartphones, exploitant leurs capacités de géolocalisation et leurs caméras intégrées, permettant d'incruster les Pokémons dans l'environnement des joueurs. Le but est, comme à l'époque de leur lancement il y a 20 ans, sous Alain Juppé, de les capturer et de les dresser. Au fil de leurs déambulations dans la ville, téléphones en mains, les joueurs se livrent donc à une « chasse » aux Pokémons virtuels. Il n'en fallait pas moins pour que des titres terrifiants surgissent dans la presse, avec des mots du type : « engouement planétaire », « folie », « buzz », « fureur », « frénésie », l'action Nintendo « s'envole » et bien entendu l'imparable « phénomène de société »… On a demandé leur avis à des psychologues, des sociologues, des experts de toute sorte. Hollywood songe à faire un film sur le sujet. Et naturellement on a tiré le signal d'alarme sur les périls auxquels s'exposent les joueurs, on a fait jouer le principe de précaution… A l'instar de la pratique de la perche à selfies, la chasse aux Pokémon n'est pas sans risque : elle peut en effet entraîner les participants le long de routes ou de voies ferrées, et la presse américaine signale déjà des cas de blessés. La radio-télévision belge a solennellement mis en garde la population du royaume au sujet des risques que présente la traque des Pokémons en voiture. Les autorités françaises n'ont pas tardé à se saisir officiellement du dossier ; face au risque de bousculade, de mouvement de foule, d'émeute, de Nuit debout ou de tout autre débordement, un rassemblement qui devait regrouper plus de 3000 personnes au Jardin du Luxembourg a été interdit par la Préfecture de Police de Paris. Et comme le moderne vit dans une société sans Histoire, plusieurs points de rencontre de chasseurs de Pokémons se sont trouvés dans le mémorial de l'Holocauste, à Washington. « Il est inapproprié de jouer à Pokémon GO dans ce musée, qui est un mémorial aux victimes du nazisme », a déclaré l'un des responsables des lieux. Des zombies, portables en mains, arpentent - le regard hébété - musées, lieux de culte, et hôpitaux. On sait encore peu de choses de leur vie intérieure. On ne sait pas vraiment s'ils sont heureux. L'histoire dira s'ils finiront eux-mêmes par devenir aussi virtuels que le monde qu'ils adulent. Ils auront, quoi qu'il en soit, occupé leur temps. Un bel exercice pour l'examen d'entrée à l'ENA serait de faire écrire aux futurs élèves une note expliquant ce prodigieux progrès de l'humanité - l'un des plus décisifs après le moteur à explosion et le Gin tonic - au Préfet Poubelle par exemple, ou à un quelconque type né au XIXème siècle.

Plutôt que de disserter savamment et doctement sur l’islamisme et ses conséquences, de l’évoquer sur le ton de la conversation mondaine, feutrée et policée, j’ai eu envie d’en parler de manière plus directe en faisant la chronique du pays réel en 2016. Dans un train de banlieue de Paris-Montparnasse à Versailles-Chantiers sans rien de particulier ni de remarquable en fin d’après-midi…

Plutôt que de disserter savamment et doctement sur l’islamisme et ses conséquences, de l’évoquer sur le ton de la conversation mondaine, feutrée et policée, j’ai eu envie d’en parler de manière plus directe en faisant la chronique du pays réel en 2016. Dans un train de banlieue de Paris-Montparnasse à Versailles-Chantiers sans rien de particulier ni de remarquable en fin d’après-midi…

« Ce qui nous menace, c’est la montée des populismes » : les Français étaient dûment alertés par le chef de l’Etat en personne, au cours de son traditionnel entretien du 14 juillet, sur les dangers pesant sur eux. C’était quelques heures avant qu’une Chance pour la France « radicalisée » ne participe à sa façon à la fête nationale en déboulant au volant de son camion sur la célébrissime Promenade des Anglais, à Nice, massacrant quatre-vingt-quatre promeneurs — bilan encore provisoire à cette heure.

« Ce qui nous menace, c’est la montée des populismes » : les Français étaient dûment alertés par le chef de l’Etat en personne, au cours de son traditionnel entretien du 14 juillet, sur les dangers pesant sur eux. C’était quelques heures avant qu’une Chance pour la France « radicalisée » ne participe à sa façon à la fête nationale en déboulant au volant de son camion sur la célébrissime Promenade des Anglais, à Nice, massacrant quatre-vingt-quatre promeneurs — bilan encore provisoire à cette heure.

La République semblerait parfois manquer d’imagination. En écoutant les incantations de ses tenants, on la pensait pourtant novatrice et moderne dans ses valeurs et ses pratiques.

La République semblerait parfois manquer d’imagination. En écoutant les incantations de ses tenants, on la pensait pourtant novatrice et moderne dans ses valeurs et ses pratiques.

C’était le 14 juillet au soir, et, comme de nombreux curieux, je contemplais à la télévision les beaux éclats du feu d’artifice de la Tour Eiffel. Et puis, il y a ce bandeau jaune « alerte info » qui défile soudain et qui annonce ce qui n’est encore qu’un « incident », un camion qui a renversé des passants à Nice lors des festivités de la tombée de la nuit. Quelques minutes plus tard et durant toutes les heures qui suivent, ce sont les images de panique d’une foule en course pour éviter le pire, celles d’un camion blanc qui s’engage sur la promenade des Anglais et ce bilan « évolutif » passé de quelques victimes à 74 à deux heures du matin, puis 84 à l’aube : encore, encore le terrorisme, les morts, les larmes !

C’était le 14 juillet au soir, et, comme de nombreux curieux, je contemplais à la télévision les beaux éclats du feu d’artifice de la Tour Eiffel. Et puis, il y a ce bandeau jaune « alerte info » qui défile soudain et qui annonce ce qui n’est encore qu’un « incident », un camion qui a renversé des passants à Nice lors des festivités de la tombée de la nuit. Quelques minutes plus tard et durant toutes les heures qui suivent, ce sont les images de panique d’une foule en course pour éviter le pire, celles d’un camion blanc qui s’engage sur la promenade des Anglais et ce bilan « évolutif » passé de quelques victimes à 74 à deux heures du matin, puis 84 à l’aube : encore, encore le terrorisme, les morts, les larmes !

En 1973, le premier film de Steven Spielberg, le thriller allégorique Duel, mettait en scène un camion semi-remorque personnifié par ses gros phares globuleux, qui poursuivait sans visage ni raison la voiture d'un voyageur de commerce au nom métaphorique, David Mann, afin de l'écraser. Mann, l'Homme, faible et sans défense, se trouvait confronté à une version déshumanisée et arbitraire du mal, dont il finissait par triompher dans une confrontation directe avec la machine, le David à la petite voiture rouge acceptant le duel et projetant dans l'abîme le Goliath de tôle et d'acier. Dans l'attaque terroriste de Nice, le camion criblé de balles et l'homme abattu ne sont en revanche qu'un triomphe piteux sur la machine aveugle, puisque le camion frigorifique, version quatre saisons et maraîchage niçois de Duel, lancé par la volonté démoniaque d'un conducteur parfaitement identifié, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a réussi à broyer les os de 84 êtres humains. Pourtant, Duel a quelque chose à voir avec cette épouvante. Le choix du camion relève certes en partie d'un terrorisme «artisanal», d'une réponse à l'injonction de l'Etat islamique de tuer les «méchants et sales Français» de « n'importe quelle manière », y compris en les égorgeant au couteau ou en les écrasant en voiture. Mais sa transformation en machine de mort prouve aussi que le terrorisme islamiste appartient pleinement à la civilisation technologique et déshumanisante que dénonçaient Spielberg dans Duel ou Georges Lucas dans l'un de ses premiers films, THX1138. La machine porteuse de progrès retournée contre l'homme, voici ce qu'incarne l'attentat de Nice.

En 1973, le premier film de Steven Spielberg, le thriller allégorique Duel, mettait en scène un camion semi-remorque personnifié par ses gros phares globuleux, qui poursuivait sans visage ni raison la voiture d'un voyageur de commerce au nom métaphorique, David Mann, afin de l'écraser. Mann, l'Homme, faible et sans défense, se trouvait confronté à une version déshumanisée et arbitraire du mal, dont il finissait par triompher dans une confrontation directe avec la machine, le David à la petite voiture rouge acceptant le duel et projetant dans l'abîme le Goliath de tôle et d'acier. Dans l'attaque terroriste de Nice, le camion criblé de balles et l'homme abattu ne sont en revanche qu'un triomphe piteux sur la machine aveugle, puisque le camion frigorifique, version quatre saisons et maraîchage niçois de Duel, lancé par la volonté démoniaque d'un conducteur parfaitement identifié, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a réussi à broyer les os de 84 êtres humains. Pourtant, Duel a quelque chose à voir avec cette épouvante. Le choix du camion relève certes en partie d'un terrorisme «artisanal», d'une réponse à l'injonction de l'Etat islamique de tuer les «méchants et sales Français» de « n'importe quelle manière », y compris en les égorgeant au couteau ou en les écrasant en voiture. Mais sa transformation en machine de mort prouve aussi que le terrorisme islamiste appartient pleinement à la civilisation technologique et déshumanisante que dénonçaient Spielberg dans Duel ou Georges Lucas dans l'un de ses premiers films, THX1138. La machine porteuse de progrès retournée contre l'homme, voici ce qu'incarne l'attentat de Nice.

Que dire d'utile, d'efficient, que dire de plus, après le carnage de Nice ? Qui ne soit pas la simple redite de ce que nous avons pensé et écrit après les attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015, à Paris ?

Que dire d'utile, d'efficient, que dire de plus, après le carnage de Nice ? Qui ne soit pas la simple redite de ce que nous avons pensé et écrit après les attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015, à Paris ?