Par Alexandre Devecchio

Dans un long entretien avec Alexandre Devecchio, Mathieu Bock-Côté retrace [pour FigaroVox - 30.12] l'année 2016. Pour lui, le Brexit, l'élection de Trump et « le renouveau conservateur de la pensée politique française » ont marqué « une brèche dans le système idéologique dominant ». Nous ne sommes pas sûrs à vrai dire que conservateur soit le terme le plus indiqué pour nommer ce renouveau et marquer son dynamisme ni pour répondre aux urgences et à la gravité de la situation des nations européennes. En tout cas, les analyses et réflexions que Mathieu Bock-Côté développe ici nous paraissent, comme il est habituel, justes et profondes. De nature à élargir la brèche ... LFAR

Quels évènements vous ont marqué en 2016 ? Que retenez-vous sur le plan politique ?

Le Brexit et l'élection de Donald Trump, sans aucun doute. Les deux événements ont bouleversé les élites médiatiques et politiques, qui cherchent encore à comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'ils étaient intraduisibles dans la logique du progressisme, sauf à les présenter comme une forme de « retour en arrière », ce qui justifie les mises en garde contre la tentation réactionnaire. La tâche d'en finir avec le vieux monde ne serait jamais vraiment terminée et il faudrait être vigilant contre ses héritiers décomplexés. Au secours, la nation est de retour !

Par ailleurs, le Brexit comme la victoire de Trump ont été de formidables révélateurs du préjugé antidémocratique d'une certaine gauche, qui ne se gênent plus pour remettre en question ouvertement le suffrage universel. Parce qu'il ne votait pas comme on lui demandait de voter, on s'est demandé si on devait le consulter sur les grandes décisions de notre temps. Il était fascinant d'écouter les commentateurs décrire le peuple comme une collection de bouseux en haillons, incapables de comprendre quoi que ce soit aux enjeux du monde, commandée par des passions grossières et minables et excitée par des démagogues cyniques et pervers. Salauds de pauvres ! La formule semblait au bord des lèvres de bien des analystes dégoûtés et fiers d'afficher leur dédain pour les gens de peu. Faudrait-il établir des permis de voter, pour que le résultat des élections ne soit plus troublé par la colère du commun des mortels ?

Permettez-moi d'approfondir un peu cette idée : on avait demandé au peuple son avis parce qu'on était persuadé qu'il s'exprimerait dans le sens souhaité par les élites européistes. Une fois qu'il a mal voté, on s'est questionné ouvertement sur la valeur du suffrage universel. On en a profité aussi encore une fois pour faire le procès du référendum, qu'on accable de tous les maux et de tous les travers. Le peuple prend en main l'avenir du pays ? Gardez-nous d'une telle horreur ! D'ailleurs, certains vont au bout de leur raisonnement : le peuple, selon eux, est une fiction homogénéisante à démystifier. Il n'existe pas. Il n'a même jamais existé. Je note toutefois l'incroyable résistance d'une bonne part des élites britanniques au Brexit, qui se demande de toutes les manières possibles comment renverser ou neutraliser l'expression de la souveraineté populaire.

Qu'est-ce qu'un mois sans attentat ? Une anomalie. Au fond d'eux-mêmes, bien des Occidentaux ont accepté la normalité des attentats les plus sordides. À la liste des grands événements politiques de 2016, on me permettra d'ajouter la multiplication et la banalisation des attentats islamistes - on pourrait parler aussi plus largement de l'agression contre la civilisation européenne. L'année 2016 a commencé à Cologne et s'est terminée à Istanbul. Les agressions sexuelles massives de Cologne nous ont rappelé qu'il existe une telle chose qu'un choc des cultures et l'asservissement des femmes représente une forme archaïque de prise de possession d'un territoire par une bande qui se sent animée par un esprit conquérant. Il y a eu autour de ces agressions un effrayant déni : on a tout fait pour en nier la signification politique. Certaines féministes, souvent occupées à traquer l'intention la plus malveillante qui soit dans un compliment masculin un peu insistant ou maladroit, ont décidé de détourner le regard. De peur de stigmatiser les réfugiés ou les musulmans, elles ont fait semblant de ne rien voir. Elles se sont déshonorées.

Mais je le disais, les attentats se sont multipliés et banalisés cette année. Nice, Bruxelles, Saint-Étienne-du-Rouvray, Orlando, Berlin. Chaque fois, c'est un carnage, mais c'est un carnage auquel nous nous habituons. Qu'est-ce qu'un mois sans attentat ? Une anomalie. Au fond d'eux-mêmes, bien des Occidentaux ont accepté la normalité des attentats les plus sordides. Nous avons intériorisé la présence dans nos vies de la violence islamiste, même si nous ne savons toujours pas quelles conséquences en tirer. Nous ne savons pas non plus ce que voudrait dire gagner cette guerre contre l'islam radical. Alors nous la menons dans la confusion : on parle avec raison d'une nouvelle époque, mais les repères nous manquent pour nous y orienter. Cela prend du temps, prendre pied dans un nouveau monde.

Et sur le plan intellectuel et culturel ?

Un événement intellectuel, me demandez-vous ? Je vous parlerais alors franchement, et avec admiration, du renouveau conservateur de la pensée politique française. Je suis impressionné par la qualité des ouvrages qui d'une manière ou d'une autre, la construisent, la déploient ou la rendent possible : ils ne se réclament pas tous de la même vision des choses mais ils témoignent pour la plupart d'une commune sensibilité par rapport à l'époque. Et ces ouvrages viennent à la fois d'intellectuels bien installés dans la vie publique et de nouvelles figures qui impressionnent par leur vigueur et leur intelligence. J'en nomme quelques-uns, tous parus en 2016: Un quinquennat pour rien, d'Éric Zemmour, L'âme française, de Denis Tillinac, La cause du peuple, de Patrick Buisson, Les cloches sonneront-elles encore demain ?, de Philippe de Villiers, Écrits historiques de combat, de Jean Sévillia, Malaise dans la démocratie, de Jean-Pierre Le Goff, La haine du monde, de Chantal Delsol, Le retour du peuple, de Vincent Coussedière, La compagnie des ombres, de Michel de Jaeghere, Chrétien et moderne, de Philippe d'Iribarne, Vous avez dit conservateur, de Laetitia Strauch-Bonart, Éloge de la pensée de droite, de Marc Crapez, La guerre à droite aura bien lieu, de Guillaume Bernard, Bienvenue dans le pire des mondes, de Natacha Polony et du Comité Orwell, Adieu mademoiselle, d'Eugénie Bastié, sans oublier votre excellent ouvrage Les nouveaux enfants du siècle, cher Alexandre Devecchio ! Et j'attends avec impatience le livre à venir de Guillaume Perrault sur le conservatisme français ! Il ne s'agit pas de mettre tous ces ouvrages dans le même sac, loin de là, mais chacun à sa manière décrypte l'idéologie dominante et contribue à la réhabilitation d'une anthropologie de la finitude et d'une philosophie politique plus classique. J'étudie depuis plusieurs année le conservatisme dans ses différents visages en Occident, et ce renouveau conservateur français me semble d'une formidable fécondité philosophique. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tôt que tard.

Le Brexit puis l'élection de Donald Trump marquent-ils un changement d'ère politique ? Est-ce le grand retour des nations que vous appelez de vos vœux ? Peut-on parler de « moment souverainiste » ?

Oui et non. Manifestement, il y a une brèche dans le système idéologique dominant. Quel intellectuel sérieux écrirait encore aujourd'hui un éloge de la mondialisation heureuse ? Les révoltes dans la mondialisation se multiplient. Rares sont ceux qui s'enthousiasment pour le grand fantasme de l'interchangeabilité des peuples. Les nations ne se laissent pas déconstruire facilement : elles sont ancrées dans l'histoire, elles traduisent aussi culturellement et politiquement certains invariants anthropologiques, comme le désir d'appartenance.

L'homme a besoin de racines et de frontières, non pas pour s'enfermer dans un bocal, mais pour avoir un ancrage dans le monde. Dans Hérétiques, Chesterton a une très belle formule : « le véritable Ulysse ne désire pas du tout errer, il désire regagner sa demeure ». Sauf pour quelques individus avec une vocation bien singulière, le nomadisme n'est pas la vocation naturelle de l'homme, qui souhaite surtout être bien chez lui et maître chez lui. Retour des nations ? Mais ont-elles déjà vraiment disparu ? De la philosophie politique dominante, certainement qui ne parvient plus à les apercevoir - on pourrait dire la même chose des sciences sociales. Mais dans la réalité, elles résistaient de bien des manières à leur dissolution. On ne peut pas toujours écraser le réel : il finit par resurgir. Certains besoins humains fondamentaux doivent être investis dans la cité. On pense les arracher du cœur de l'homme, ils repoussent, car il existe une telle chose qu'une nature humaine, appelée à s'accomplir au moins partiellement dans une cité à laquelle on se sent appartenir. Toutefois, il semble que cette résistance soit passée de la jacquerie à la contre-offensive. S'il y a un moment souverainiste, il est là : on ne parvient pas à s'arracher aux nations sans les voir resurgir. On ajoutera que le retour de la nation, c'est le retour d'un principe de légitimité disqualifié par les élites mondialisées des années 1990, et dont on redécouvre aujourd'hui le caractère indispensable à la vie démocratique. Comment peut-il y avoir une délibération sur le bien commun s'il n'y a pas de monde commun ? Et un monde commun, c'est une histoire partagée et une culture qui s'inscrit dans la continuité historique.

Les nations ont une trajectoire propre, elles ne se laissent pas réduire au rôle que le système de la mondialisation leur avait réservé : le cas de la Russie est ici fascinant. Ce n'est pas faire preuve de poutinolâtrie que de constater qu'elle n'avait pas vocation à devenir la province la plus orientale de l'empire occidental et qu'elle serait de nouveau un jour tentée par une politique de puissance. Il y a dans le monde une diversité profonde des civilisations, des religions, des peuples et des nations et on ne parviendra pas à l'abolir dans le fantasme d'une communauté politique mondialisée. Il y aura conséquemment une diversité de régimes et chaque peuple est appelé à se développer en accord avec ce qu'on pourrait appeler son caractère profond. La souveraineté, pour un peuple, est une exigence vitale, et il ne saurait s'en déposséder volontairement sans se condamner à l'insignifiance historique et à l'inexistence politique.

Avec le Brexit, les Britanniques ont cherché à restaurer leur souveraineté nationale. Il faut dire que les Britanniques entretiennent depuis toujours un rapport particulier avec l’Europe : ils en sont sans en être. Ils y sont liés tout en se projetant surtout dans le monde atlantique ou plus largement, dans la civilisation anglo-saxonne. Une chose est certaine : ils ont voulu restaurer leur souveraineté nationale, reprendre en main leurs destinées. Maintenant, les autres nations d'Europe se demandent aussi comment restaurer leur souveraineté sans jeter tout simplement aux poubelles un cadre politique commun à la civilisation européenne. Reste à voir qui pourra porter cela politiquement. Cela ne va pas de soi, et les candidats ne sont pas si nombreux.

Dans le cas de Trump, nous avons surtout assisté à un grand référendum antisystème. Le désespoir de grandes catégories de l'électorat depuis un bon moment aliénées de la vie politique s'est converti en une colère féroce. Trump était grossier, malappris, violent, brutal. Il l'est encore. Il représentait, en quelque sorte, une caricature de l'anti-politiquement correct. Ce n'était pas seulement un candidat transgressif, mais un candidat balourd. Mais paradoxalement, cela a servi Trump : le discrédit à l'endroit des élites est tel aux États-Unis que plus on rejetait Trump, plus il canalisait vers lui la sympathie de ceux qui se sentent méprisés par le système et que Clinton, dans un mélange de candeur et de mesquinerie, a surnommé « les déplorables ».

Mais le vote pour Trump était aussi un vote politique : sa candidature se serait épuisée si elle n'avait aucune dimension programmatique. Même s'il ne l'a pas dit ainsi, il s'est emparé de grands pans du vieux programme paléoconservateur de Pat Buchanan. Il tenait en deux points : nationalisme culturel et nationalisme économique. Autrement dit, critique de l'immigration et protectionnisme économique. L'enjeu de l'immigration qui lui a permis de décoller dans les sondages. Le protectionnisme économique lui a permis de mobiliser un vote ouvrier et populaire que l'on considérait généralement acquis aux démocrates. Sur le fond des choses, l'Amérique est un empire qui doute et qui se redécouvre sous les traits d'une nation historique. Avec Trump, l'Amérique renonce pour un temps au messianisme démocratique. Elle veut moins s'étendre que se défendre. Du moins, c'est la vieille Amérique qui est traversée par de telles angoisses.

Selon l'époque dans laquelle on vit, le politique change de vocation. Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d'Hadrien, fait dire à l’empereur : « Et je remerciais les dieux, puisqu'ils m'avaient accordé de vivre à une époque où la tâche qui m'était échue consistait à réorganiser prudemment un monde, et non à extraire du chaos une matière encore informe, ou à se coucher sur un cadavre pour essayer de le ressusciter ». Convenons que nos dirigeants n'ont pas la chance d'Hadrien. Il faut aujourd'hui revitaliser la souveraineté et redonner du pouvoir au pouvoir, qui s'est laissé depuis trop longtemps corseter par les juges, l'administration, les conventions internationales et le politiquement correct. Il faut redonner de la substance à la nation, à la communauté politique. Il s'agit aussi de restaurer les cadres politiques et anthropologiques permettant aux mœurs de reprendre leurs droits, à la culture nationale de redevenir la norme assimilatrice qu'elle doit être, au patrimoine de civilisation qui est le nôtre d'être transmis.

On devine qu'on n'y parviendra pas avec des hommes politiques ordinaires, se construisant un programme en multipliant les sondages et les conseils de communicants. On comprend dès lors le succès de ceux qui, devant le sentiment d'impuissance générale, parviennent à incarner le volontarisme, la détermination ou la résolution. L'histoire ne s'écrit pas avec en arrière-fond une musique d'ascenseur et avec des hommes au caractère tiède. Il fallait probablement un caractère aussi ubuesque et démesuré que Trump pour être capable de faire face à l'agressivité extrême dont peut faire preuve le système lorsqu'il se sent menacé. Il fallait un homme aussi fantasque que Nigel Farage pour porter pendant des années, sous les moqueries générales, le projet d'un référendum britannique sur l'Europe. Un homme qui désire demeurer respectable auprès de ceux qu'il conteste est condamné à ne plus les contester ou à se contenter d'une contestation de façade. Il participera à la comédie des faux-débats qu'on nous présente souvent comme l'expression sophistiquée de la démocratie.

La question de l'immigration a été centrale dans le débat autour du Brexit. Aux Etats-Unis, la défaite d'Hillary Clinton sonne comme celle de l'échec de la politique des minorités. Est-ce également la fin du « multiculturalisme comme religion politique » ?

Non. Le multiculturalisme, quoi qu'on en pense, demeure une philosophie politique à la fois dominante dans les médias, dans l'université dans l'école et dans plusieurs institutions publiques déterminantes : autrement dit, le multiculturalisme contrôle encore le récit public, même si sa puissance d'intimidation auprès du commun des mortels est bien moins grande qu'il y a vingt ans. J'ajoute que les multiculturalistes, devant la contestation de leur modèle de société, ont tendance, comme on dit, à se « radicaliser ». Ils diabolisent comme jamais leurs adversaires. Il faut s'y faire : je ne sais pas si le multiculturalisme est en train de tomber, mais je sais qu'à peu près aucun régime ne tombe en se laissant faire et sans se défendre.

Cela dit, ce n'est pas la fin de la politique des minorités, tout simplement parce que la mutation démographique des sociétés occidentales est déjà tellement avancée qu'elle ne saurait rester sans conséquences politiques. L'immigration massive des dernières décennies transformera et transforme déjà en profondeur nos sociétés, et il faut une bonne part de naïveté ou d'aveuglement idéologique pour croire que c'est pour le mieux. Les métropoles, dans certains cas, se désaffilient mentalement de la nation. On assiste aussi à la multiplication des communautarismes qui justifient leurs revendications au nom des droits de l'homme. L'assimilationnisme, ou si on préfère, une intégration substantielle à la nation demeure nécessaire : cela exigera toutefois une forme de déprise du multiculturalisme car en ce moment, au nom d'une conception dénaturée de la « lutte contre les discriminations », on brise les mécanismes qui permettaient traditionnellement d'intégrer à la nation.

Par ailleurs, la conjugaison des revendications minoritaires dans une perspective de déconstruction des nations occidentales demeure le cœur du programme idéologique de la gauche multiculturaliste, et on l'imagine mal en changer. Il faut défendre les droits de toutes les minorités, quelles qu'elles soient, contre le règne fantasmé du mâle blanc hétérosexuel. Dans les années à venir, la gauche diversitaire continuera à déconstruire les normes historiques et anthropologiques qu'on croyait constitutives de notre civilisation. Et contrairement à ce que croient d'étranges optimistes, qui s'imaginent que nous avons touché le fond, il reste encore beaucoup à déconstruire. Elle est engagée dans une logique d’éradication : le vieux monde doit mourir pour que le monde rêvé naisse. Sa guerre contre les « phobies », qui mélange fanatisme et nihilisme, envoie un signal clair : ce que nous pourrions vouloir conserver du « monde d’hier » est empoisonné par la haine, les stéréotypes et les préjugés. Il faut donc repartir à zéro. Le progressisme demeure accroché au fantasme de la table rase.

J'ajoute que le multiculturalisme demeure l'idéologie officielle de la droite financière comme de la gauche mondaine. Cette dernière est fragilisée : elle dispose encore, et pour longtemps, d'une vraie capacité d'intimidation idéologique. Quiconque doit passer devant le tribunal médiatique de temps à autre sait quel genre de questions on lui posera : le discours médiatique dominant, qui délimite plus souvent qu'autrement les contours du possible et du pensable, demeure formaté par le politiquement correct. Nous ne sommes pas à la veille de voir des journalistes et des présentateurs « ordinaires » poser des questions implicitement conservatrices masquées derrière le souci de l'objectivité critique. Le traitement systématique de la question des migrants à travers le prisme humanitariste nous permet de comprendre à quel point nous sommes loin, quoi qu'on en dise, d'un renversement d'hégémonie idéologico-médiatique.

La France a été une nouvelle fois endeuillée par des attentats des terroristes. Que cela vous inspire-t-il ? L'amoureux de la France que vous êtes, continue-t-il de voir notre pays comme un modèle ?

Une première chose doit être dite : devant l'agression islamiste, ils sont nombreux à refuser de nommer les choses telles qu'elles sont. Le système médiatique déréalise les attentats, il les vide souvent de leur signification politique : à chaque fois ou presque, il cherche à imposer la thématique du loup solitaire, de l'assassin déréglé, ou maintenant, de camion fou. Certains médias envisagent même ouvertement de ne plus donner le nom des terroristes, ou de ne plus dévoiler leur origine, de peur d'encourager les amalgames et la stigmatisation. On parle de radicalisation sans viser l'islamisme en particulier. À ce que j'en sais, au moment de commettre un attentat, les terroristes disent bien Allahu Akbar et non pas « Sainte-Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs » ! On dénonce toutes les religions comme si elles se confondaient dans une même pathologie globale. Le discours médiatique déforme le réel et nous empêche de le penser. On classe parmi les faits divers des agressions qui, si elles étaient correctement interprétées, donneraient un portrait autrement plus cruel de l'insécurité qui frappe les sociétés européennes. Le commun des mortels ne croit plus les médias.

C'est un fait, la France est aujourd'hui le champ de bataille principale de la conquête de l'Europe par l'islamisme et il semble bien qu'elle le demeurera. Vue la multiplication des Molenbeek dans le pays, vu la multiplication des territoires perdus de la nation, vue l'agressivité de l'islam radical qui cherche partout à se rendre visible et à définir à ses propres conditions son inscription dans la cité, on peut croire que la France demeurera au cœur de la grande bataille de notre temps. Il faut dire qu'avec l'Amérique, c'est la nation occidentale qui a par excellence une vocation universaliste. On cherche à la culpabiliser en expliquant la chose par son passé colonial. Toujours, le monde occidental doit être coupable, même du mal qu'on lui fait. Et pourtant, le commun des mortels, dans nos pays, ressent, je crois, une solidarité intime avec la France. Tous prennent personnellement les agressions qu'elle subit.

Vous me demandez si la France demeure un modèle. Tout dépend de ce qu'on appelle modèle : je ne prétends pas que la France soit la réponse à chacun de nos problèmes, évidemment ! Mais la France est une nation qui a le sens du politique et qui n'accepte manifestement pas de se laisser dissoudre dans la logique du multiculturalisme. Dans le monde occidental, elle incarne une force de résistance. La querelle du burkini, qu'on a vite oubliée, n'avait rien d'anecdotique, et en quelque sorte, elle ne pouvait avoir lieu qu'en France … et au Québec ! Il s'agissait de critiquer l'empiètement de l'islam dans l'espace public, à travers une stratégie de visibilité maximale que j'assimile quant à moi à de l'exhibitionnisme identitaire. Mais pour mener cette critique, il ne faut pas se contenter d'une vision procédurale et juridique du monde commun. Il faut habiter le monde comme un peuple et réclamer son droit à la continuité historique, pour reprendre la formule de Bérénice Levet. La question du burkini a aussi permis de poser la question de la part des mœurs dans l'identité d'une nation, qui ne saurait se définir exclusivement dans les paramètres juridiques du contractualisme. La France n'oppose pas seulement des grands principes à l'islamisme ou au postmodernisme le plus agressif : elle oppose une civilisation, un art de vivre, une manière d'habiter le monde. C'est ce qui fait sa grandeur, et elle nous donne ici un bel exemple. Ce ne sont pas seulement des principes abstraits qu'on oppose au totalitarisme, mais une patrie, une civilisation, un pays.

Le renoncement de François Hollande marque-t-il un changement d'époque en France également ?

En fait, celui qui est un peu devenu président par accident a mis fin de lui-même à ce quinquennat un peu médiocre. Comme s'il comprenait, au dernier moment, que la mauvaise farce avait assez duré. François Hollande, l'homme des petites combines politiciennes, n'était pas taillé pour les institutions de la cinquième république, et encore moins pour des temps tragiques. Personnellement, je n'ai pas vu une grande noblesse dans son discours de départ : il faisait un peu pitié, en vérité. L'homme avait une conception gestionnaire du pouvoir : il ne semblait tout simplement pas prendre les cultures au sérieux. Pourquoi voulait-il devenir président ? On ne l'a jamais su ni compris exactement. Paradoxalement, François Hollande avait des yeux pour voir, et il voyait, comme on l'a constaté avec les entretiens rapportés par Davet et Lhomme, la France se fractionner, se briser, se partitionner, se décomposer. Mais il n'en tirait aucune conséquence politique, comme s'il s'agissait d'une fatalité sur laquelle le pouvoir n'avait aucune emprise. « Je suis président donc je ne peux pas » : c'est avec cette triste formule que je résumerais une présidence en décalage complet avec les exigences de notre temps.

Comme analysez-vous le déroulement et le résultat de la primaire à droite ? La victoire de François Fillon traduit-elle une percée conservatrice ou un grand soir libéral ?

Dans le texte qu'il consacre à la mort de Caton dans Le treizième César, Montherlant écrit une phrase terrible : « Il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde en haut, il regarde en bas, et il ne trouve que l'horrible. C'est quelquefois la tragédie d'un peuple, à un moment donné : il n'y a personne ». J'ai l'impression que le peuple de droite a d'abord abordé ainsi la primaire et cela à un moment où il espérait secrètement l'homme providentiel ! Juppé et Sarkozy représentaient les deux visages d'une classe politique déconsidérée. D'un côté, avec Alain Juppé, on avait la « droite de gauche », toujours occupée à donner des gages au progressisme médiatique et mondain. Alain Juppé n'était pas un homme sans valeur, il avait une rigueur intellectuelle admirable, mais ce n'était manifestement pas le candidat d'un peuple de droite décomplexé et résolu à affirmer ses valeurs politiques - d'un peuple de droite qui ne tolère plus que ses leaders aient honte de lui, en quelque sorte. Nicolas Sarkozy, quant à lui, était un homme absolument énergique, mais il n'était tout simplement plus cru. C'était, vous me pardonnerez la formule, la figure par excellence de la politique histrionique. Il aura trop déçu pour incarner une véritable espérance. Certains se diront probablement, avec un grand regret en pensant à ce qu'il aurait pu être : quel gaspillage !

François Fillon s'est alors imposé comme le candidat d'une droite décomplexée mais tranquille. C'était l'antipopuliste, si on veut, même si la gauche a hystérisé le débat en le talibanisant. Si son programme libéral n'a pas été désavoué, ce n'est pas lui qui l'a propulsé au premier rang : on peut voir dans son élection une révolte de la décence commune. L'homme de droite ordinaire en avait assez de voir la fonction présidentielle complètement désacralisée. La France demeure quand même à sa manière un vieux pays monarchique ! On a parlé d'un vote catholique. La formule me semble exagérée : il ne s'agit pas d'un vote confessionnel, mais plutôt, d'un vote culturellement conservateur. C'est aussi un vote pour une certaine permanence française, pour un pays qui habite son histoire et qui veut aussi la poursuivre et persévérer dans son être historique.

Reste à voir quelles espérances sont investies en Fillon. Pour certains, la déliquescence de la présidence depuis 2007 est telle qu'un peu de décence suffira pour donner l'impression de la grandeur et de la noblesse retrouvée de la fonction. On se doute bien que Fillon ne se lancera pas dans de nouvelles innovations sociétales à la Taubira, mais suffit-il de ralentir la catastrophe ou de prendre une pause dans la marche vers le paradis postmoderne pour devenir le héraut des conservateurs ? Une bonne partie de la droite a finalement des espérances assez limitées : elle veut accueillir les innovations sociétales à son rythme, sans qu'on la brusque, mais ne s'imagine pas renverser le sens de l'histoire. Est-ce qu'il y a chez François Fillon quelque chose comme un programme de reconquête culturelle ? Dans quelle mesure croit-il pouvoir regagner du terrain sur la gauche, sur les grandes questions sociétales ou identitaires ? Quel avenir pour la droite conservatrice avec Fillon ? Sera-t-il celui qui traduira politiquement ses idées ou sera-t-il plutôt celui qui emploiera la rhétorique conservatrice sans jamais aller au-delà des mots ?

Que vous inspire le « phénomène » Macron. Est-ce le Trudeau français ?

Macron est le candidat des élites mondialisées qui se sont affranchies du vieux monde et n'ont même pas l'idée d'entretenir une certaine tendresse pour son souvenir : il croit, ou du moins, il veut croire à la mondialisation heureuse. C'est le contraire de la France périphérique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas le souci des déclassés et des désœuvrés, mais pour l'essentiel, il porte un diagnostic libéral et libertaire : la France serait bloquée parce qu'elle serait crispée. C'est en la délivrant d'une culture pensée à la manière d'une entrave historique qu'elle pourra de nouveau donner sa chance à des millions de Français. Il lui manque toutefois une chose : l'homme a beau être cultivé, et faire ce qu'il faut pour entretenir cette image, il semble plutôt imperméable à ce qu'on pourrait appeler la part existentielle du politique. Les enjeux identitaires le laissent plutôt froid : du moins, ils ne semblent pas éveiller ses passions. Est-ce tenable à notre époque ?

Mais on évitera les comparaisons trop faciles avec le golden boy de la politique mondialisée qu'est Justin Trudeau. Ce dernier, d'abord et avant tout, disposait d'un privilège dynastique. Sans son nom de famille, jamais il ne serait devenu premier ministre du Canada : il n'avait ni la compétence, ni le bagage pour briguer une aussi haute fonction. Trudeau était aussi à la tête du Parti libéral du Canada, qui est, comme on dit chez nous, le parti naturel de gouvernement à Ottawa. Enfin, au Canada, le multiculturalisme est une doctrine d'État, inscrite dans la constitution, et qui est défendue dans sa forme la plus extrême par les élites politiques et médiatiques.

Cela dit, il se peut, et c'est même probable, que les deux hommes soient d'une même famille de pensée, d'une même famille d’esprit : ce sont des modernes fiers de l'être, heureux de l'être.

L'année 2017 sera une année d'élection présidentielle en France. Quels en seront les enjeux ?

La question identitaire sera présente, on n'y échappera pas, car c'est à travers elle que l'époque pose celle des nations. Elle se décline autour de nombreux thèmes : immigration, frontières, Europe, laïcité, place de l'islam, assimilation. Comment y échapper ? On s'entête, dans certains milieux qui semblent incapables de sortir d'un matérialisme à courte vue, à ne pas prendre au sérieux la question identitaire, qui serait secondaire par rapport aux enjeux économiques. Pourtant, à travers elle, l'individu redevient un animal politique. Il ne s'agit plus, aujourd'hui, de gérer raisonnablement une société qui ne va pas trop mal, mais de défendre l'existence même de la nation française et de la civilisation française. Par temps calmes, la politique gère des intérêts potentiellement réconciliables et consensuels : dans les temps tragiques, elle canalise aussi les passions et des visions du monde.

La question de la réforme libérale du modèle social français se posera aussi, quoi qu'on en pense. Car François Fillon a beau ne pas avoir été élu à cause de son programme libéral, il ne l'a pas empêché de gagner la primaire non plus. Peut-être est-ce qu'une partie de la France croit aux vertus d'une thérapie de choc libérale ? Chose certaine, ce morceau de programme pourrait contribuer à reconstituer, au moins partiellement, le temps de l'élection, le clivage gauche-droite dans sa forme la plus classique : la gauche présentera Fillon comme le candidat de l'argent et des privilégiés, et se présentera comme la seule capable de défendre les droits sociaux. Ce sera du théâtre, mais rien ne dit que cette pièce ne s'imposera pas aux Français. Mais la gauche est tellement éclatée qu'on ne sait trop qui, finalement, parviendra à porter ce programme. À l'heure où on se parle, on ne sait pas trop qui portera on étendard, au-delà de la seule question des primaires de la gauche.

Cela nous conduit à la question du FN, qui voudrait bien occuper le créneau du national-républicanisme, contre le libéral-conservatisme présumé de Fillon. En gros, le FN aimerait représenter la gauche national-chevènementiste contre la droite balladurienne. Le programme du FN mariniste ressemble de temps en temps à celui du défunt CERES auquel on ajouterait la lutte contre l'immigration. Le FN fait un souhait : que l'avenir de la gauche nationale soit la droite populiste. On verra d'ici quelques mois si ce pari était tenable. On sait qu'il n'est pas sans créer des tensions dans ses rangs.

Après le Brexit et l'élection de Donald Trump, la France doit-elle s'attendre à un séisme politique comparable ?

Il faut marquer une différence profonde entre la présidentielle américaine et la présidentielle française : Trump, un candidat antisystème, s'est emparé d'un des deux grands partis du système. C'est un peu comme si Marine Le Pen devenait la candidate des Républicains. Ce qui n'est pas exactement le cas, vous en conviendrez. La configuration politique n'est donc pas la même. La révolte populiste ne s'est pas emparée d'un des deux pôles de la vie politique française : elle demeure la figure exclue contre laquelle se constituent les courants politiques qui se reconnaissent mutuellement légitimes dans la conquête du pouvoir.

Fillon, quant à lui, n'incarne pas une candidature antisystème. Il n'en a ni le style, ni le tempérament, ni le programme. Il ne joue pas le rôle non plus de la droite domestiquée. Depuis des années, on entendait les meilleurs analystes se désoler du fait que la droite en acceptant la tutelle idéologique du progressisme, ouvrait un boulevard au Front national. Est-ce qu'une droite décomplexée, délivrée des mythes culpabilisants qui la poussaient finalement à toujours quêter un certificat de respectabilité chez le camp d'avance, pourra répondre en profondeur aux angoisses à l'origine du développement du populisme en France et ailleurs ?

Les conservateurs français, comme ceux de partout en Occident, devront accepter une réalité pénible : la reconstruction du monde ne prendra pas qu'un mandat présidentiel, ni deux, ni même trois. C'est une tâche qui dépasse l'horizon politique à court et moyen terme. Ce qui ne nous dispense pas d'y œuvrer. Chaque génération doit savoir qu'elle n'est qu'un maillon dans la longue histoire d'un peuple, même si elle doit jouer chaque fois son rôle comme si l'avenir du pays dépendait d'elle. Car les conservateurs travaillent, pour emprunter les mots du poète québécois Pierre Perrault, pour la suite du monde. •

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle : aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle : aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.

Alexandre Devecchio

@AlexDevecchio

Dans Bagages pour Vancouver, où il livrait quelques souvenirs, Michel Déon évoquait, pour définir sa vision de la littérature, « une certaine dignité devant la mort ». Quand je lui adressai l’étude que j’avais commise sur son œuvre, « Michel Déon, écrivain tragique », il me répondit – Déon répondait toujours aux lettres de ses lecteurs – que je voyais juste : celui qu’une critique facile définissait comme « l’écrivain du bonheur » était avant tout un esprit tragique que blessait profondément notre décadence.

Dans Bagages pour Vancouver, où il livrait quelques souvenirs, Michel Déon évoquait, pour définir sa vision de la littérature, « une certaine dignité devant la mort ». Quand je lui adressai l’étude que j’avais commise sur son œuvre, « Michel Déon, écrivain tragique », il me répondit – Déon répondait toujours aux lettres de ses lecteurs – que je voyais juste : celui qu’une critique facile définissait comme « l’écrivain du bonheur » était avant tout un esprit tragique que blessait profondément notre décadence.

Anecdotique en apparence, la multitude de fautes d'orthographe constatées dans les tweets présidentiels à l'occasion du passage à l'an 2017 ne sont pas des accidents. Ils s'inscrivent au contraire dans une lignée d'innombrables petites attaques contre la langue française dont François Hollande, à la suite de son prédécesseur à l'Élysée, et à l'image d'une foule de politiciens, de journalistes et d'artistes de variétés, s'est rendu coupable.

Anecdotique en apparence, la multitude de fautes d'orthographe constatées dans les tweets présidentiels à l'occasion du passage à l'an 2017 ne sont pas des accidents. Ils s'inscrivent au contraire dans une lignée d'innombrables petites attaques contre la langue française dont François Hollande, à la suite de son prédécesseur à l'Élysée, et à l'image d'une foule de politiciens, de journalistes et d'artistes de variétés, s'est rendu coupable.

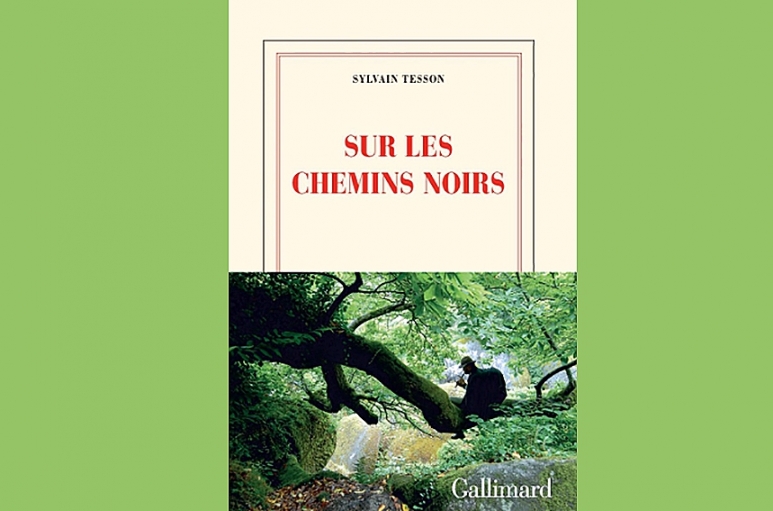

Un terrible accident lui avait fait frôler la mort ; sauvé par un faisceau de prodiges chirurgicaux, il s’est relevé douloureusement, l’organisme laminé par de multiples séquelles, qui auraient justifié une retraite égrotante et sédentaire.

Un terrible accident lui avait fait frôler la mort ; sauvé par un faisceau de prodiges chirurgicaux, il s’est relevé douloureusement, l’organisme laminé par de multiples séquelles, qui auraient justifié une retraite égrotante et sédentaire.

L'histoire monde est à la mode. Nos historiens contemporains jouent à saute-mouton avec les frontières, les civilisations et les époques. Entre mépris du

L'histoire monde est à la mode. Nos historiens contemporains jouent à saute-mouton avec les frontières, les civilisations et les époques. Entre mépris du

« Lapaque, tu n'arriveras pas à faire de moi un écrivain catholique !» m'avertissait un jour Michel Houellebecq, avec lequel j'essayais sans doute de reparler de saint Paul, de Pascal et de Péguy. C'était en avril 2013 au moment où

« Lapaque, tu n'arriveras pas à faire de moi un écrivain catholique !» m'avertissait un jour Michel Houellebecq, avec lequel j'essayais sans doute de reparler de saint Paul, de Pascal et de Péguy. C'était en avril 2013 au moment où

Le 23 ou 24 novembre dernier, j’ai acheté le Monde — je me souviens à peu près de la date, parce que l’événement est tellement rare qu’il fait tache : je n’ai pas trop à cœur de financer l’un des journaux officiels (avec Libé) de la mondialisation décomplexée.

Le 23 ou 24 novembre dernier, j’ai acheté le Monde — je me souviens à peu près de la date, parce que l’événement est tellement rare qu’il fait tache : je n’ai pas trop à cœur de financer l’un des journaux officiels (avec Libé) de la mondialisation décomplexée.

C’est à Spetsai, en Grèce, une de ses îles qu’il affectionnait tant, que Michel Déon, un exemplaire d’Anthinéa sur les genoux, a écrit parmi les plus belles pages que j’ai pu lire sur Maurras. Elles se trouvent dans le second chapitre de Mes arches de Noé. Tout y est : une évocation pleine de sensibilité du poète, que Déon tient pour l’un des plus grands, une analyse sérieuse et lucide du politique, un portrait intime, parfois drôle, souvent émouvant, de l’homme, en père spirituel mais aussi en compagnon de chair et d’os.

C’est à Spetsai, en Grèce, une de ses îles qu’il affectionnait tant, que Michel Déon, un exemplaire d’Anthinéa sur les genoux, a écrit parmi les plus belles pages que j’ai pu lire sur Maurras. Elles se trouvent dans le second chapitre de Mes arches de Noé. Tout y est : une évocation pleine de sensibilité du poète, que Déon tient pour l’un des plus grands, une analyse sérieuse et lucide du politique, un portrait intime, parfois drôle, souvent émouvant, de l’homme, en père spirituel mais aussi en compagnon de chair et d’os.

« Arpenteur de l’être » (Mattéi) ou «prophète d’une âge recommencé des saints et des héros » (Colosimo) ? Deux Jean-François de taille s’accordent pour définir Pierre Boutang (1916-1998) comme un géant. Dans ses Carnets noirs, Gabriel Matzneff a dit la terreur que le bretteur royaliste pouvait inspirer à ses contradicteurs en raison de sa double carrure, musculaire et cérébrale. Fut-il un autre Platon… dans un genre obscur ? Telle est la question qu’évoque un de ses disciples, le Provençal Rémi Soulié, dans un recueil de textes d’une piété quasi filiale. Vers 1990, khâgneux à peine guéri d’une méchante fièvre marxiste (inoculée, il est vrai, par un poète), le jeune Cathare de Toulouse tourne catholique contre-révolutionnaire – d’une chapelle l’autre. Des Rouges aux Blancs, avec le même panache. Soulié peut donc rencontrer Boutang, sur qui il livre aujourd’hui une somme de réflexions parfois profuses, notamment sur sa dette à l’égard de Joseph de Maistre (dont on sait l’influence sur Baudelaire) ou sur son admiration pour Bernanos, qu’il plaçait très haut. Soulié montre bien que l’un des multiples paradoxes du personnage est que, quoique fidèle à Maurras, dont il fut le plus brillant disciple avec Thierry Maulnier, Boutang ne partageait en rien le positivisme maurrassien : l’homme était avant tout théologien.

« Arpenteur de l’être » (Mattéi) ou «prophète d’une âge recommencé des saints et des héros » (Colosimo) ? Deux Jean-François de taille s’accordent pour définir Pierre Boutang (1916-1998) comme un géant. Dans ses Carnets noirs, Gabriel Matzneff a dit la terreur que le bretteur royaliste pouvait inspirer à ses contradicteurs en raison de sa double carrure, musculaire et cérébrale. Fut-il un autre Platon… dans un genre obscur ? Telle est la question qu’évoque un de ses disciples, le Provençal Rémi Soulié, dans un recueil de textes d’une piété quasi filiale. Vers 1990, khâgneux à peine guéri d’une méchante fièvre marxiste (inoculée, il est vrai, par un poète), le jeune Cathare de Toulouse tourne catholique contre-révolutionnaire – d’une chapelle l’autre. Des Rouges aux Blancs, avec le même panache. Soulié peut donc rencontrer Boutang, sur qui il livre aujourd’hui une somme de réflexions parfois profuses, notamment sur sa dette à l’égard de Joseph de Maistre (dont on sait l’influence sur Baudelaire) ou sur son admiration pour Bernanos, qu’il plaçait très haut. Soulié montre bien que l’un des multiples paradoxes du personnage est que, quoique fidèle à Maurras, dont il fut le plus brillant disciple avec Thierry Maulnier, Boutang ne partageait en rien le positivisme maurrassien : l’homme était avant tout théologien.

Est-ce parce que la Fondation privée « Culturespaces », dans le magnifique hôtel de Caumont (1715), à Aix, qu’elle a restauré à grands frais, y a uniquement présenté jusqu’ici des événements « patrimoniaux », « classiques » (Canaletto, Turner, Collections princières du Lichtenstein)*et qu’elle fut, pour cela, un peu critiquée par la bobocratie ambiante ? Toujours est-il qu’actuellement, ladite fondation nous offre une exposition plus dans l’air du temps new-yorkais, consacrée à l’actrice «mythique », pardon « iconique »… Marilyn Monroe (1926-1962), vue par la crème des photographes mondiaux: Cecil Beaton, Richard Avedon, Sam Shaw, Georges Barris, sans omettre l’artiste Andy Warhol.

Est-ce parce que la Fondation privée « Culturespaces », dans le magnifique hôtel de Caumont (1715), à Aix, qu’elle a restauré à grands frais, y a uniquement présenté jusqu’ici des événements « patrimoniaux », « classiques » (Canaletto, Turner, Collections princières du Lichtenstein)*et qu’elle fut, pour cela, un peu critiquée par la bobocratie ambiante ? Toujours est-il qu’actuellement, ladite fondation nous offre une exposition plus dans l’air du temps new-yorkais, consacrée à l’actrice «mythique », pardon « iconique »… Marilyn Monroe (1926-1962), vue par la crème des photographes mondiaux: Cecil Beaton, Richard Avedon, Sam Shaw, Georges Barris, sans omettre l’artiste Andy Warhol.

Édouard Michel naquit à Paris le 4 août 1919. Et Michel Déon quelque vingt ans plus tard, quand le jeune homme choisit ce nom de plume pour signer ses premiers articles dans la presse, puis ses romans.

Édouard Michel naquit à Paris le 4 août 1919. Et Michel Déon quelque vingt ans plus tard, quand le jeune homme choisit ce nom de plume pour signer ses premiers articles dans la presse, puis ses romans.