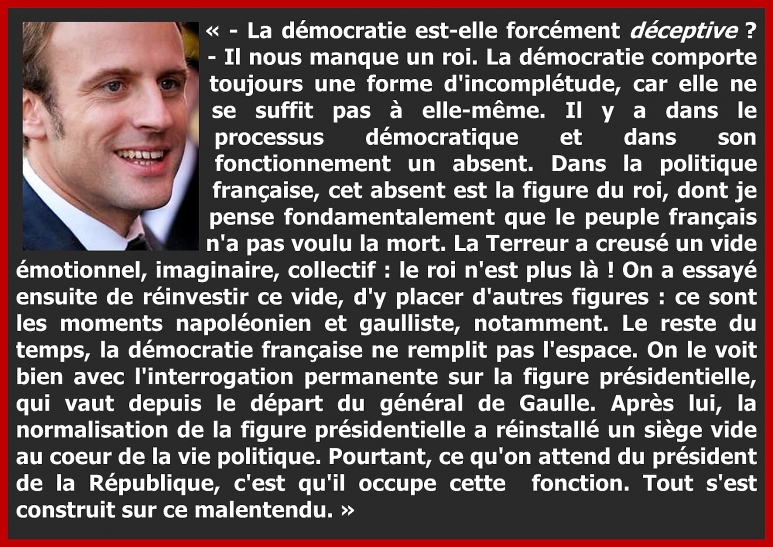

Dans son prélude au livre essentiel qu'il a écrit sur Maurras* - ouvrage sans-doute trop volumineux et souvent trop difficile pour que beaucoup d'esprits fassent l'effort de s'y arrêter vraiment - Pierre Boutang dit ce que fut l'espérance royale de Charles Maurras, mais aussi la sienne propre, et conséquemment la nôtre, nous qui gardons, dans le contexte actuel, la foi politique qui fut la leur, comme de beaucoup d'autres. Ce texte, dont nous publions plus loin quelques extraits, nous paraît en effet en particulière concordance avec l'évolution en cours d'un certain nombre d'esprits importants, soit qu'ils se livrent à une forme très nette de remise en cause des valeurs républicaines, de la République en soi-même, soit qu'ils posent, très clairement, la question du régime et évoquent le manque de Roi, ce que viennent de faire, en juillet et août, à droite comme à gauche, Maxime Tandonnet, qui fut l'un des principaux conseillers du président Sarkozy et Emmanuel Macron, ministre de l'Economie en exercice. Ainsi, la monarchie réapparaît, une fois de plus, comme le dit Boutang, à l'horizon du possible. Dans un contexte et un langage actuels, comme il est normal. Ainsi, l'idée monarchique ne cesse pas d'être sous-jacente à la réflexion politique contemporaine. On verra ce qu'elle doit, selon Boutang, à la démonstration puissante, répétée pendant un demi-siècle, selon laquelle la République ne remplit pas les conditions minimales d'un Etat. Tel est en tout cas le constat que font aujourd'hui, selon des voies diverses, les personnalités que nous venons d'évoquer. Dans les crises de toute nature où se débat le régime, ces avancées de l'hypothèse monarchique ne sont pas négligeables. Tout au contraire. LFAR

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

[…] Plusieurs décennies ont passé depuis sa mort, et nous avons recommencé, cessé, et puis recommencé; nous avons, quelques-uns, roulé le rocher de Sisyphe qu'est, au regard étranger, pas au nôtre, la monarchie.

Possible que cela prête, au moins, à sourire, n'est-ce pas ? Nous en souririons nous-mêmes, s'il n'y avait l'espérance qui crie en nos petits-enfants. Oui, comme a dit ce vieil et pur camelot du roi de Bernanos, « autour des petits garçons français penchés ensemble sur leurs cahiers, la plume à la main, et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleur, au bras d'une jeune fille blonde, il y avait ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens ». Il y avait ? Il y a : chaque fois que naît un enfant dont on sait déjà que, bientôt, il saura dire son ave Maria, et le long d'un clair ruisseau buvait une colombe.

Je l'admets, Maurras n'a pas réussi à ramener le Roi. Il a travaillé « pour 1950 », et voici bientôt l'an deux mille, et si le Roi n'est pas ramené, notre foi politique est vaine.

[…] Mais, d'abord, il y a un sens où le retour du Roi n'a nullement été étranger à son action et à sa preuve. Certes nos Princes n'échappent pas à la cruelle loi d'exil grâce à la force ou la ruse de l'Action française. Simplement l'Idée du Roi, sans laquelle on ne sait pas qui rentre, sans laquelle nos Princes eux-mêmes ne l'auraient pas toujours su, cette Idée-là dormait au cœur de la forêt historiale sans que personne eût le souci ni les moyens de la réveiller.

Ensuite l'auteur de l'Enquête n'a jamais douté que l'instauration et la consolidation d'une monarchie moderne — ou affrontée au monde moderne — ne dût être l'œuvre du Prince lui-même, et de son charisme qui dépasse la raison, du moins toutes les raisons.

Toutefois […] nous avons été « jetés en monarchie », en quasi-monarchie par un Charles De Gaulle très conscient des prolongements nécessaires pour que son œuvre ne fût pas, à long terme, un échec pire que celui de la république qu'il avait « ramassée dans la boue » en 1944 et déposée en 1958...

Enfin deux ordres de réalités concomitantes doivent être considérés à propos de Maurras :

D'une part, en remontant du salut public […] jusqu'à sa condition royale, il a pu ériger la preuve puissante, jamais réfutée, que la république en France, règne du nombre, des partis, et, à travers eux, de l'or et de l'Étranger, ne remplissait pas les conditions minimales d'un État; qu'elle ne pouvait donc masquer sa nullité politique que par une tyrannie administrative et bureaucratique vouée à défaire la nation. Il en résultait que l'avantage majeur de la monarchie serait de n'être pas la République, de combler son vide par la présence d'une personne douée, en général et au moins, des attributs de l'humanité, la raison de « l'animal rationnel mortel » et la responsabilité.

Sans cette démonstration, répétée pendant un demi-siècle, la monarchie n'aurait pu apparaître à l'horizon du possible.

D'autre part le royalisme maurrassien a trouvé sa forme supérieure, et sa composition stable, (la seule qui pût avoir des prolongements positifs, hors de la simple critique de la religion et de la non-politique démocratiques) chez ceux qui, ou bien avaient conservé une fidélité monarchique, tout endormie et désespérée qu'elle fût, ou bien, dans l'Armée, l'Église, et quelques réduits de l'Intelligence critique et de l'Université, ne voyaient pas chez le Roi la simple négation de la République, mais une personne vivante, l'héritier des fondateurs de la patrie.

Maurras avait dû, sans jamais oublier ce royalisme, où ne s'opposent jamais l'intelligence et le cœur, mettre l'accent sur la preuve négative, creuser et miner la démocratie parlementaire dont les ruines pouvaient seules, une fois déblayées, laisser la place à la monarchie moderne. Cela étant fait, et bien fait, cette critique ayant pénétré dans le subconscient de toutes les familles politiques, un fait nouveau, aussi inattendu que, pour les marxistes orthodoxes avant Lénine la Révolution dans un seul pays, apparut : non seulement le Roi se concevait comme négation effective de la République sans tête ni cœur, mais l'accession au pouvoir souverain, peut-être sous une forme nouvelle, d'un Capétien, fils de saint Louis, sortait de la simple spéculation**. •

* Maurras, la destinée et l'œuvre, Plon, 1984

** Boutang évoque ici - et plus loin - la volonté de régner du Comte de Paris (Henri VI) et son action. De même la persistance des Princes de la Maison de France à assumer "la tradition qu'il (leur) a été donné d'incarner".

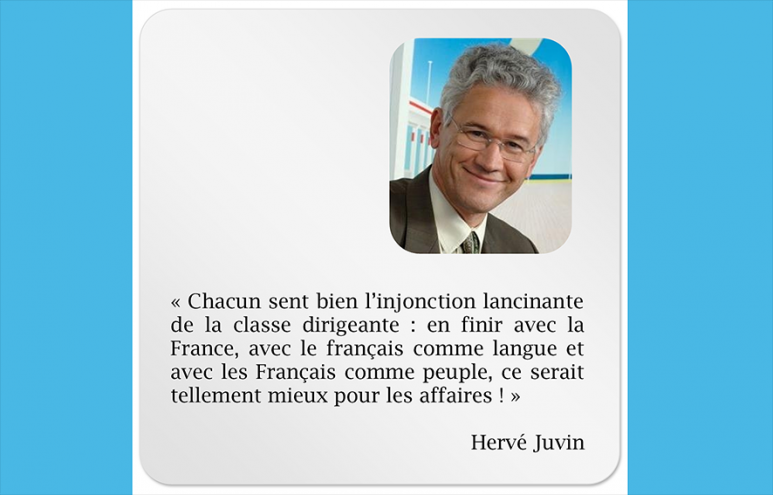

Le traité transatlantique, qualifié sans fard par Hillary Clinton d’ « OTAN économique », serait sans doute le cheval de Troie en Europe occidentale de l’économie états-unienne avec ses normes alimentaires peu soucieuses de la santé du consommateur et son droit des affaires impitoyable et qui ne se cache pas de vouloir remplacer les règles européennes plus humanistes.

Le traité transatlantique, qualifié sans fard par Hillary Clinton d’ « OTAN économique », serait sans doute le cheval de Troie en Europe occidentale de l’économie états-unienne avec ses normes alimentaires peu soucieuses de la santé du consommateur et son droit des affaires impitoyable et qui ne se cache pas de vouloir remplacer les règles européennes plus humanistes.

Pour Jean-Claude Juncker, interrogé par le journal belge "Le Soir", "les Européens n’aiment pas l’Europe". Mais s'est-il seulement demandé si l'inverse était vrai ?

Pour Jean-Claude Juncker, interrogé par le journal belge "Le Soir", "les Européens n’aiment pas l’Europe". Mais s'est-il seulement demandé si l'inverse était vrai ?

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.

La condition animale nouvel atout des politiques pour capitaliser en sympathie ? Très peu pour Manuel Valls. Après la proposition de loi du député LR Frédéric Lefebvre contre les abandons d'animaux et la mobilisation de 36 parlementaires contre le broyage des poussins, le premier ministre a, lui, pris le contre-pied en s'exprimant en faveur de la tradition taurine. « C'est une belle habitude », s'est-il réjoui auprès du quotidien régional Midi Libre.

La condition animale nouvel atout des politiques pour capitaliser en sympathie ? Très peu pour Manuel Valls. Après la proposition de loi du député LR Frédéric Lefebvre contre les abandons d'animaux et la mobilisation de 36 parlementaires contre le broyage des poussins, le premier ministre a, lui, pris le contre-pied en s'exprimant en faveur de la tradition taurine. « C'est une belle habitude », s'est-il réjoui auprès du quotidien régional Midi Libre.

On réédite un Michel Déon pour l’été. C’est toujours une bonne idée de rééditer un Déon, surtout avec un joli bandeau de Loustal. Déon nous rappelle l’époque, pas si lointaine, où le succès public n’était pas forcément contradictoire avec la qualité littéraire. Et comme tout allait ensemble, cela donnait de très bons films quand on adaptait au cinéma un roman de Déon: Un taxi mauve de Boisset avec Noiret, Rampling, Fred Astaire et l’Irlande dans le rôle principal, vous vous souvenez? En plus, il y avait quelque chose de plaisant à voir un cinéaste de gauche adapter un écrivain de droite. Si vous voulez trouver l’équivalent aujourd’hui, vous pouvez toujours chercher. Le goût vécu comme manière de dépasser les clivages politiques, c’est une idée qui a dû mourir à l’orée des années 80, la décennie où tout le monde est devenu très moral tout en choisissant le pognon et la réussite comme valeurs cardinales.

On réédite un Michel Déon pour l’été. C’est toujours une bonne idée de rééditer un Déon, surtout avec un joli bandeau de Loustal. Déon nous rappelle l’époque, pas si lointaine, où le succès public n’était pas forcément contradictoire avec la qualité littéraire. Et comme tout allait ensemble, cela donnait de très bons films quand on adaptait au cinéma un roman de Déon: Un taxi mauve de Boisset avec Noiret, Rampling, Fred Astaire et l’Irlande dans le rôle principal, vous vous souvenez? En plus, il y avait quelque chose de plaisant à voir un cinéaste de gauche adapter un écrivain de droite. Si vous voulez trouver l’équivalent aujourd’hui, vous pouvez toujours chercher. Le goût vécu comme manière de dépasser les clivages politiques, c’est une idée qui a dû mourir à l’orée des années 80, la décennie où tout le monde est devenu très moral tout en choisissant le pognon et la réussite comme valeurs cardinales.