Ne soyons pas plus papiste que le Pape !, par Guy Adain.

Il ne faut pas être plus papiste que le Pape !

On connaissait la citation royale : « ne pas être plus royaliste que le Roi ! » et l’on peut ces temps-ci l’appliquer au Pape.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Il ne faut pas être plus papiste que le Pape !

On connaissait la citation royale : « ne pas être plus royaliste que le Roi ! » et l’on peut ces temps-ci l’appliquer au Pape.

Michel Onfray. JOEL SAGET/AFP

TRIBUNE - L’écrivain et philosophe*, bien qu’athée, voit dans l’Église catholique et ses rites le pouls de notre civilisation. Il explique pourquoi la décision du pape François de restreindre la messe en latin le consterne.

Avec son Motu Proprio Traditionis custodes, le pape François défait l’œuvre de réconciliation de Jean-Paul II et Benoît XVI. Comment recevoir cette décision ?

À celui qui vient éteindre l’incendie, on ne demande ni carte d’identité et encore moins certificat de baptême. On ne fera donc pas cet affront à Michel Onfray, philosophe athée – et peut-être catholique contrarié – qui vient justement défendre, dans Le Figaro, un patrimoine catholique par le Vatican abandonné ; soit cette bonne vieille messe qui « nous emmerde sans le latin », pour citer cet anticlérical mystique que fut Georges Brassens.

Par le motu proprio Traditionis custodes, le pape François réduit fortement l’usage de la messe selon la forme extraordinaire. Il rappelle que le seul rituel de la messe en usage dans l’Église latine est celui du Concile Vatican II et non le missel de 1962 (dit de saint Pie V).

À 51 ans, Joseph Ratzinger est le plus jeune cardinal du conclave qui va ouvrir la voie à l’élection de Karol Wojtyla le 16 octobre 1978, en cette année qui voit se succéder trois papes : Paul VI meurt le 6 août ; Jean-Paul Ier à peine élu, le suit dans la tombe le 29 septembre ; Jean-Paul II reprend le flambeau.

Grande Troménie de Locronan, Finistère. Ce pèlerinage circulaire a lieu le deuxième dimanche de juillet.

© Philippe Lissac / Godong

Voilà bien longtemps que je réagis, personnellement, assez mal à l’affirmation selon laquelle la destinée du christianisme chez nous serait d’être minoritaire. Car il semble que, pour certains, il ne s’agirait pas seulement d’une constatation de type sociologique, mais presque d’une évolution souhaitable.

Tout a commencé au premier tour des élections régionales : la photo de Jordan Bardella signant la liste d’émargement après avoir voté à Saint-Denis face à une femme dûment voilée qui tenait le rôle d’assesseur a fait le tour des réseaux sociaux. Fidèle à la désormais bien rodée stratégie de victimisation, la gauche faussement naïve et vraiment cynique s’est enflammée sur Twitter, dénonçant la « provocation » qui consistait à… publier cette photo.

Messe selon le rite tridentin, Lyon.

© Fred de Noyelle / GODONG

Le terme de traditionaliste semble désormais attaché aux catholiques qui ont fait le choix de la forme extraordinaire du rite, et dont la sensibilité est plus accordée à un certain style pastoral.

« Discrimination ». Un mot pour résumer la peur, dire la hantise, celle qui paralyse toutes nos institutions au point de les détourner de leurs missions.

Taire la vérité par peur de discriminer, voilà dans quoi nous sommes empêtrés depuis des décennies. À ce jeu, on a pourri l’école, imposant ce nivellement par le bas qui nous vaut, aujourd’hui, la queue de peloton dans les classements internationaux.

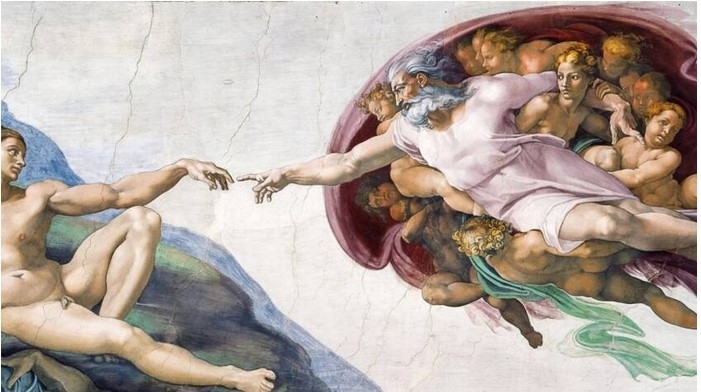

« Vous serez comme des dieux. ». Ainsi parle le serpent dans le récit de La Genèse qui met en images notre origine. Rien n’a changé, depuis, de notre histoire dérisoire et tragique, à travers les siècles : la rivalité entre un Dieu fantasmé et un homme asservi à sa condition. Être comme, être pareil à, imiter, mimer. Le prix à payer de cette « bêtise à front de taureau », on le connaît : la mort pour tous.

Annie Laurent poursuit - dans la Petite Feuille Verte - son étude sur El-Azhar, dont nous avons relayé déjà les deux premiers numéros(El-Azhar, Vatican de l'islam ? puis El-Azhar, « phare de l’islam sunnite »).

Annie Laurent poursuit - dans la Petite Feuille Verte - son étude sur El-Azhar, dont nous avons relayé déjà les deux premiers numéros(El-Azhar, Vatican de l'islam ? puis El-Azhar, « phare de l’islam sunnite »).

Elle s'intéresse ici à la ligne doctrinale suivie par cette institution au cours des dernières décennies. Loin d’ouvrir la voie à une rénovation de la pensée islamique, comme pouvaient le laisser entrevoir les travaux d’intellectuels musulmans à partir du début du XXème siècle et jusqu’à nos jours, l’approche d’El-Azhar est demeurée centrée sur une vision conservatiste. En témoignent notamment les contraintes et sanctions disciplinaires que cette institution impose aux « nouveaux penseurs ».

Au pays des moules-frites, la mayonnaise ne prend plus. Dans l’art savant de l’alchimie multiculturelle, le royaume de Belgique est en passe de transcender l’enfant du pays, René Magritte, le maître du surréalisme. Aux oubliettes, le célèbre Ceci n’est pas une pipe ! Place, aujourd’hui, à « Ceci n’est pas un voile. »

Pour rendre hommage aux martyrs de la Commune, des catholiques se sont rassemblés samedi 29 mai, à l’occasion des 150 ans de cet événement. Leur procession a été interrompue par un groupe d’antifas qui les ont violemment agressés et insultés. Un retour sur cet événement avec Charlotte d’Ornellas.

Le cardinal De Kesel, archevêque de Bruxelles-Malines, vient de publier un essai sur la situation des chrétiens dans une société qui n’est plus chrétienne (Foi & religion dans une société moderne, Salvator). Faute de l’avoir lu, je ne me permettrai pas d’interpréter sa pensée. Je m’interroge néanmoins sur l’analyse qu’il peut faire de cette société. S’il lui accorde des crédits, quels sont-ils ?